基于气血水辨治慢性肾炎思路探析*

王浩,张涛,刘浩宇,李爱峰

1.中国中医科学院西苑医院,北京 100091; 2.北京中医药大学,北京 100029

慢性肾小球肾炎(简称“慢性肾炎”)以蛋白尿、血尿、水肿、高血压等为临床表现[1],属于中医“水肿”“尿浊”等范畴。西医以对症治疗为主,包括降血压、抗凝血、利尿等以缓解患者的症状,可在一定程度上延缓疾病进展[2],但对头晕、乏力、失眠、情志不畅等症状改善欠佳,同时对于激素和免疫抑制剂的应用也可能出现感染、股骨头坏死、骨髓抑制以及肝肾毒性等不良反应[3-5]。中医药以整体观念为指导,在延缓肾功能损害的同时,兼能作用于整体,有利于提高患者的生活质量[6]。目前,慢性肾炎的治疗多采用益肾清利[7]、健脾祛湿[8-9]等治法,随着研究的不断深入,其辨治的理论也不断丰富。气血水理论源于《金匮要略》,是对气血津液辨证的补充,认为不论病性虚实,皆不离气、血、水三端。笔者将其应用于慢性肾炎的治疗也取得了一定疗效,现作如下探讨。

1 气血水理论溯源

气血水理论首见于《金匮要略·水气病脉证并治》,载:“气分,心下坚,大如盘,边如旋杯,水饮所作……经水前断,后病水,名曰血分,此病难治。先病水,后经水断,名曰水分,此病易治。”王叔和在《脉经》中丰富了该理论的应用,从单纯的妇科诸疾,过渡至内科杂症。清代医家唐容川在《血证论》中进一步补充和丰富了气、血、水三者的关系,即“水病则累血,血病则累气……则津液不下而病气。”同时认为“水为血之倡,气行则水行,水行则血行”。后经近现代医家整合逐步成为气血水理论,气分、血分、水分三者任一为病,则可致三者同病,若欲愈一,则常需三者同治[10]。

2 慢性肾炎可显现为气血水病变

2.1 气虚、气郁为始魏玮教授将“虚而留滞”归于慢性疾病的共同病机,认为慢性肾脏疾病多以本虚为根本,早期可存在气虚、气郁的状态[11]。由于本病迁延难愈,在易罹患本病的患者中多为虚性体质,尤以气虚多见。韦芳宁等[12]对414例慢性肾病患者的中医体质进行研究,发现气虚质分布最广;兼夹型体质多是气虚夹郁滞,即患者气虚的同时也可伴气机郁结不畅。《类经·运气类》云:“天地有五运之郁,人身有五脏之应。”《医论三十篇》云:“气不虚不阻。”郁滞于内,皆因气虚之故。由此可见,气虚、气郁作为本病发生的起始环节,常贯穿慢性肾炎发展的始终,也是本病蛋白尿发生的基础[13]。

2.2 气机失常致血行受阻随着病情的发展,慢性肾炎也可能出现由气入血的变化。瘀血作为本病的重要病理要素,是本病血尿迁延难愈的关键[14],其形成也符合“离经之血为瘀血”“久病入络为瘀血”的特点。唐容川在《血证论》中云:“运血者,即是气。”气虚则血行乏力,血滞而成瘀,瘀血损害肾络,血不循经;《血证论》亦谓:“气结则血凝。”可知气郁则血随气滞,血壅成瘀,瘀血壅遏肾脉,新血无处可去而溢出脉外。患者可出现血尿、腰部刺痛、肌肤甲错、舌暗瘀斑等表现。

2.3 血脉不利致津液输布障碍张仲景之“血不利则为水”阐释了瘀血化水生湿,发为水肿的病因病机,此即与《素问·调经论》中“瘀血不去,其水乃成”有着相通之处。《中医基础理论》云:“血主濡之。”即脏腑功能的发挥总以血的濡养为物质基础,肾主水功能亦赖充沛的血液以濡养之。一旦血行不利,则有“肾虚水无所主而妄行”,出现水肿的表现;此外,血与水皆属阴,津血同源,二者可相互转化。病理条件下,瘀可化水,此即符合《血证论》中“瘀血化水,亦发水肿”之意。然而,水肿日久,水湿内停,久病入络,气机不利,也可加重血瘀程度,由此形成“瘀血-水肿-瘀血”的恶性循环。

3 从气血水辨治慢性肾炎

气、血、水三种物质的气化过程,是脏腑有序运作的物质基础。气的失常以气虚、气郁为表现形式,造成血脉不利,而致出血,成为津液输布障碍发生的条件。蛋白尿、血尿、水肿等作为本病常见的症状表现,亦是气、血、水失调的结果。因此,以气、血、水等角度论治慢性肾脏疾病被众多医家所认同[15-16]。笔者基于此,认为从气、血、水论治慢性肾炎虽属《中医诊断学》“气血津液辨证”范畴,但与脏腑辨证并不冲突。由于慢性肾炎病因病机错综复杂,病位涉及多个脏腑,临床应用时常将两种辨证方法结合,并以肾、脑、心为重,恢复气、血、水的正常运行。

3.1 化气利水,肾为核心《素问·逆调论》云:“肾者水脏,主津液。”《罗氏会约医镜·论肿胀》亦云:“夫(肾)关门何以不利,以阴中无火,是无阳也,故气不化水。”前文已述本病的发生是气机失常导致血行不利进而化水生湿的过程。肾属阴位,易受趋下的水湿之扰。肾的气化常依赖肾阳的温煦和推动,若肾阳气不充,气化不利,湿浊毒邪内蕴三焦等,皆可致本病呈本虚标实的特点[17]。肾作为“五脏六腑阴阳之本”,在治法用药方面,孔薇教授从气、水等角度,以补肾固本为大法,采用培补肾气、利水道的方式恢复肾主气化的生理功能[18];张昱教授则从气、血等角度坚持以固摄肾气为本,减轻蛋白尿症状,同时辅以止血祛瘀法以助新血生成,促进血尿好转[19]。

3.2 宁神畅脉,脑心为用本病患者常表现为情绪急躁、心烦失眠、或悲观低靡、善太息、焦虑等,此皆气郁诱因。而情志内郁可致血脉凝滞不行,水液输布失常。古今医家结合“肝肾同源”的思想,将本病出现的情志异常归咎于主疏泄的肝[20]。如清代周学海在《读医随笔》中说:“医者善于调肝,乃善治百病。”然而,调气非独重疏肝行气,调神亦可调气。《医学衷中参西录》中即有“脑中为元神,心中为识神”等论述,表明心神可识别外界事物,传导于脑,并拙拟调气养神汤,方中石菖蒲、远志、甘松、朱砂、柏子仁等皆主归脑心,通过脑心同调的方式,达到理气解郁的目的。国医大师张琪教授基于“病位深浅,由精及神”的思想,认为心为五脏六腑之大主,精分损伤,邪气深伏,心神受扰易出现忧郁、心神不安、失眠、恐惧等神乱表现[21]。笔者认为,结合当前人们生活方式的变化,常见劳心过度,加之对疾病本身的恐惧等,单纯的主“怒”之肝已较难解释慢性肾炎患者存在的心烦、失眠、精神不振等表现。由此看来,精神情志者皆以主神明的脑、心所统摄。在治疗方面,应重视脑心同调对于调节一身气机的重要意义。又以心主血脉,患者伴以上精神心理症状时亦常兼血压控制不理想[22],而以清心[23]、安神[24]、醒脑[25]等代表的治则也证实了在改善血压方面的作用。

4 用药原则

慢性肾炎的治疗是一个气、血、水整体失调的过程。患者出现水肿、血尿、蛋白尿、高血压的同时,又可兼情志不遂等症状。单纯的利水、止血、固肾、解郁往往缺乏对整体观的考量。当代医家以“五脏一体观”为指导[26],进行气、血、水的综合辨治,对于本病存在的兼症也有一定的治疗作用。

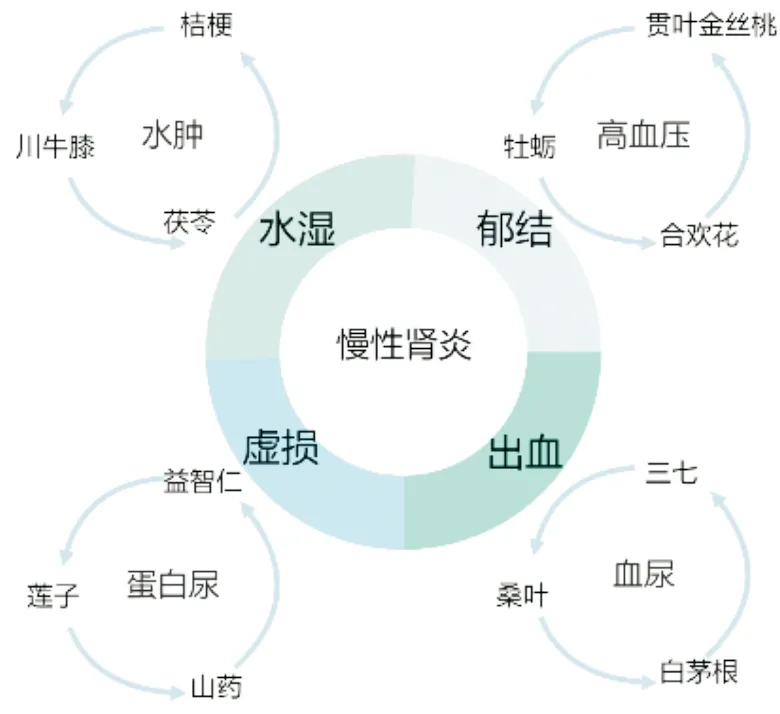

近年来,中医药辨治慢性疾病的用药特色不断丰富[27-29],其所包含的用药观念在中医“异病同治”的前提下也为从气、血、水论治本病提供了一定参考,即除了利水、止血、固肾、解郁之外,还应注重患者整体的气血是否协调、阴阳是否平衡,以及所用处方是否寒凉、温热及滋腻等。同时考虑到本病治疗周期较长,重视“理气不伤正”“活血不耗血”“祛湿不伤津”等思路,用药尽量以平和为主。临床中,笔者据此拟4组角药组合,从气、血、水出发,侧重调节脑、心、肾等脏腑,分而对应本病相关的水湿、郁结、出血、气虚4种病因(具体见图1)。

图1 基于“气血水”理论拟定的角药组合

4.1 益智仁、莲子、山药—虚损益智仁味辛无毒,《本草拾遗》言其“益气安神”,禀芳香之气而善益脑窍,合用莲子宁心、山药补肾,对于气虚而致气化不利者较宜,又以三者皆可固精而止白浊,对于湿邪明显或虚实夹杂无明显热象时,可联用利水渗湿或祛风除湿之品,使清阳复而浊阴降。正气不足或虚实夹杂以虚为主时,应侧重补阳益气,如合用防己黄芪汤加红参、芡实、覆盆子、菟丝子等。此外,大黄具有降低尿蛋白排泄、抑制肾小球系膜细胞增殖等作用[30],虽与辨证不符,临床中也可参考现代药理学研究,酌情选择。

4.2 贯叶金丝桃、合欢花、牡蛎—郁结贯叶金丝桃透脑宁神,抗抑郁;合欢花色赤归心以宁心安神;牡蛎咸寒主水,更主惊恚怒气。三药联用可治疗肾炎日久,情志不遂,忧郁难解。正虚明显时,应用“贯叶金丝桃-酸枣仁-五味子”增补益之力。邪实明显而表现为气机不畅者,可合用四逆散加花类药如玫瑰花、代代花、佛手花、绿梅花等行气不伤阴,而对于青皮、川楝子等耗气伤阴之品,在气滞不甚明显时,应尽量少用或不用;郁而化火者,可酌加薄荷、连翘、竹叶等轻灵辛散之品以宣解,或合用升降散畅达一身气机。治疗过程中需结合《素问·上古天真论》“恬淡虚无,精神内守”之旨,予以必要的心理疏导,缓解因心理因素加重的躯体症状。

4.3 桑叶、三七、白茅根—出血桑叶凉而不寒,散收结合,升散中兼止血之意;三七性平善归心经,为止血要药,合以茅根治血淋,通利小便。对于本病热迫血行或气虚不摄血者皆宜。临床应用时,偏热者可用小蓟饮子,加墨旱莲、金银花炭;热重者酌用犀角地黄汤或清瘟败毒饮,联合青黛、栀子等;虚证明显时可协同四君子汤加黄芪益气摄血,并合用仙鹤草、山萸肉以收敛。由于“离经之血为瘀血”“久病入络为瘀血”,瘀血常伴随本病始终,故应重视止血而不留瘀,酌佐蒲黄、藕节,亦可稍增三七用量。

4.4 桔梗、茯苓、川牛膝—水湿桔梗载药上行,李杲言其“除肺部风热,清利头目,而利窍”可上达脑窍,开郁宣肺,与归心之茯苓、属肾之牛膝合用,大能宣通上、中、下三焦水道,又以药性平和,通利之中兼具补益之性,对于气化不利,水湿内停,犯溢肌肤,不论寒热者皆可应用。临床中,湿浊内盛者,常配合五苓散,稍加川厚朴、焦槟榔等行气,以助湿运;寒邪较甚时,可酌用附子、干姜之类,或联用真武汤。湿热者,可予茵陈四苓散,加用滑石、薏苡仁、丝瓜络等甘寒之品,并结合热势,酌添熟大黄、虎杖、栀子等苦寒之类。此外,考虑热本耗津,又结合“湿邪多一份,津液少一分”,患者可能存在津伤表现,宜增芦根、瓜蒌根、葛根等保津。

5 结语

总之,气血水理论是对临床多种疾病诊治的指导思想,对于以“肾”为病位的慢性肾炎同样具有参考价值。基于中医学“异病同治”思路,笔者将其与脏腑辨证结合,在调节一身气、血、水的过程中,重视脑、心、肾对本病的影响,并基于用药特色,对“虚损”“郁结”“出血”“水湿”等要素拟定角药组合,调节脑、心、肾,针对性治疗水肿、高血压、血尿和蛋白尿等常见症状,有利于提升对本病的整体把握和关联性思维,为其诊治提供新的思路和方法。