刑事责任调和性浅析

张文聪,张继钢

(广东海洋大学 法政学院,广东 湛江 524088)

刑事责任是一个功能性概念,通过回应刑法对犯罪的指控与说明刑罚适用的正当性构筑起衔接犯罪与刑罚的桥梁;刑事责任是一个从属性概念,对它的认定一定程度上受到刑法预设的指控体系与预期刑罚效果的限制;刑事责任是一个具备灵活性的概念,在处理逸出常规的疑难案件时,它可能需要突破现有局限,引导公正的审判,也正是在这种情况下,刑事责任呈现出不同于以往的面相,对这种面相的描摹与探究,或许能够使我们在理论上更加深入地理解刑事责任这个奇特的概念;在实践上帮助法官更好地处理逸出常规的疑难案件。

一、刑事责任调和性的界定

刑事责任最独特的功能是完成由法律指控到制裁实施的实践转换,作为法律适用必不可少的重要环节,它连接文本与实践,面向现实生活。尽管在理论上被诟病为“犯罪构成理论的附属物”,[1]但是在司法运作中,被部分掩盖的罪责关系的实在性与客观性所具有的功能与价值可以被刑事责任归责体系实现。[2]这两种不同的看法至少揭示了刑事责任具有在理论上空无一物但在实践中隐约实在的矛盾面相。

缺乏实践价值的理论认识不能直面生活问题,而最重要的是对生活问题的切实回应。因此,本文立足于司法运作的过程,将刑事责任的调和性界定为刑事责任在刑事诉讼过程中对各种价值关切进行筛选与调和的特殊属性;相应地,价值层面的调和无法触及实践问题,唯有借助司法实践才能实现调适的结果,因此调和属性与司法实践一表一里、相辅相成,完成对被损害的社会关系的补救。这样的相互配合在常规的案件中并不清晰,但是在对法律局限性进行补救的司法衡平中,却显而易见。

二、刑事责任调和性的对象

(一)人权诉求与刑罚适用

历史上的原始法令大多是刑事规范,但是这些规范的罪与罚之间并无刑事责任作为缓冲。例如汉穆拉比法典规定“如果自由人殴打另一个自由人,应纳十个银币”;罗马十二铜表法规定:“如果父亲三次出卖他的儿子,儿子可以脱离他的父亲。”[3]随着人类理性的发展与对刑罚性质的认识深化,刑事责任应运而生,并且被用于缓和罪与罚之间直接的、僵硬的联系,这让人们对刑罚的适用更精准与文明——刑事责任的胚芽从一开始就生长在调和与缓冲的土壤中而沾染了特别的气质。

这种近似衡平的气质一直延续到现代:按照通行的观点,刑事责任被认为是报应刑思想的产物,而报应是实现正义的要求,与保障人权密切相关,作为刑罚的伦理维度外在地限制刑罚的滥用。犯罪预防则是刑罚的目的,是刑法正当化的根据,为刑罚发动提供积极的理由。而正当的刑罚被认为既要实现犯罪预防的目的,又要满足刑事责任的要求。换句话说,刑罚的目的在于预防犯罪,但在刑事政策上刑罚的适用又须讲究与责任调和。[4]既然刑罚的目的或说价值追求是为了社会整体安全而预防犯罪,那么一般而言,刑罚越重则威慑力越强,目的也就越可能实现;但同时还需要兼顾刑法本身保障人权的价值追求,尝试在刑罚的积极适用与消极限制之间尽力调和。在这两种价值追求之间,刑事责任需要做出判断:在某一案件中,是否发动刑法所关切的一般预防目的比保护人权或其他相关的价值关切更为重要?退而居其次的其他价值关切并不就此销声匿迹,它会在决定刑罚的轻重时继续发挥影响力,左右犯罪人的命运。这也是法定刑与宣告刑不相一致的原因之一。

(二)民众常识与刑罚适用

刑罚的一般预防目的在于通过刑罚的适用以儆效尤,威慑一般社会成员避免触犯刑法。刑罚的适用作为一种恶,需要得到严格的限制。在一般意义上,刑事责任就是对于刑罚的限制。这种对于刑罚暴力的节制实际上保护了每一个罪犯,而每一个人在刑法看来都是潜在的罪犯,所以,对刑罚暴力的节制实际上保护着所有的罪犯与潜在罪犯,即所有人。社会上的一般民众对于任何承受刑罚的人的关切实际上也就是在关切着自己以及所有其他人。因此,刑事责任需要说明为什么对犯罪人适用刑法是正当的?为什么对将来的自己适用刑罚是正当的?刑事责任需要使人们在思想上接受刑罚的合理性,使刑罚符合人们的常识和善良信念。

但是当人们的常识和善良信念先于刑事责任做出笃定的判断或者刑事责任的意见与常识和善良信念相左时,刑事责任是否需要在常识和善良信念面前削足适履,抑或刑事责任强势地压倒常识和善良信念?这个问题本质上指向了程序正义与自然正义的对立、法理与情理的对立以及政府与民众的对立。在两种极端之外,刑事责任同样有可能在这种对立中进行调和,使得法律逻辑与民众认知相协调。在这种调和过程中,法律与民众得以相互加深认知与理解。

(三)社会新情势与法律局限性

刑事责任与法律责任是特殊与一般、个性与共性的关系。法律责任作为刑事责任的摹版,深刻地决定了刑事责任的性质,刑事责任本身必须是法律责任,再由所属的部门法理论具体刻画独特形式或特殊性。刑事责任所具有的调和社会新情势与法律局限性的功能,便来源于法律责任的深刻影响,因此有必要讨论一下法律责任。

各家学说对法律责任的认识与看法莫衷一是,但实际上都暗示了法律责任指向某种不得不承担的不利法律后果。这种不利法律后果在哈特看来,就是法律义务。他说道,“说某人应在法律上对某人负责任,常常是指,按照法律规定,他在一定实践中,或者应承担被迫接受惩罚的义务,或者应承担被迫支付赔偿金的义务”。[5]但是他又说:“虽然在某些一般范围内,法律责任与法律义务含义相同,但是讲某人应对某种行为或损害负法律责任,便是在讲按照法律,他与行为或损害结果间的联系足以使他承担责任。”[5]从这些表述中可发掘出法律责任的三个特点。

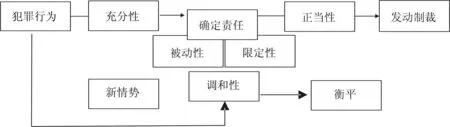

不妨借用犯罪行为—确定责任—发动制裁这个逻辑模型来解说这三个特点。1.“足以使”暗示了犯罪行为—确定责任之间需要被满足某种充分性。一般而言,我们追究某人对于某事的责任,需要某人的危害行为达到预设的追究准线以及证明某人的行为与引发的危害之间的因果联系是充足的,否则责任无从发生。有学者基于前一要求论证刑事责任的先行性:“社会上存在的某类行为是否被刑事法律规定为犯罪,却是由统治阶级认为该种行为要不要承担刑事责任决定的……”[6]统治阶级的意志运用刑事责任的准线作用影响刑事立法可见一斑,但是司法实践中更着重于证明行为与危害结果之间的因果联系,这种联系更好把握,更具有说服力。2.“应”暗示了在确定责任—发动制裁之间需要被满足某种正当性。制裁是一种恶,只有被运用来制止更大的恶时,才能被允许发动。责任的认定在这种两害相权取其轻的考量中说明发动刑罚的正当性。3.哈特对责任与义务游离不定的态度暗示了法律责任具有很强的依附性,两者若即若离又藕断丝连。这种牵扯态势使得法律责任只具备寄人篱下的弱独立性。

哈特对责任做出的语义分析可以帮助我们更好地把握法律责任。他指出,责任一词的含义可能符合“回答”一词的要义。这里的“回答”不是回答问题,而是答辩或反驳指控。吴玉章教授认为“答辩或反驳之意”强调了回答一词的被动性与限定性。被动性是指,回答是因为他人的某一主动行为而引起的,即现有他人的指责在前;限定性则是指,回答不能漫无边际,它只能针对指控的内容加以说明。[7]这两个特点可以嵌入模型中,但不将它们安排在连接节点上,而毋宁就放置在“确定责任”中。根据发生的先后顺序与功能倾向,被动性回应刑法规范的指控而被放置于前,限定性说明指控以支持相应的刑罚发动而被放置于后。犯罪行为经过充分性的过滤和筛选被输入责任认定的环节等待被评价,但是法律本身具有缺陷,犯罪行为过于具备充分性导致原有的评价体系无法涵盖;法律预设的不周延或滞后导致法律责任难以评价逸出常规的犯罪行为。被动性与限定性在这种情况下,基于指控的失灵而不得不拓宽自身紧急回应社会实践产生的新情势。在司法实践中,导致这样的情况发生的,就是那些逸出常规的疑难案件,它要求法律责任的认定暂时突破被动性和限定性,获得相应的调和性,及时回应新情势的要求,这使得对疑难案件的衡平判决成为可能。

综上可以得到一个司法过程的简易模型:(图1)

图 1 司法过程简易模型

如图所示,模型有两条线索:1.犯罪行为经过充分性的筛选得到被确定责任的资格,责任的确定作为对正当性的说明支持制裁的发动;2.逸出法律预设范围之外的新情势要求被动性和限定性突破常规界限,灵活回应现实,这使得衡平裁判成为可能。

犯罪构成理论中的刑事责任,仅仅作为犯罪与刑罚之间的占位符。在有罪即定责,定责即受罚的逻辑链条下,充分性变成了肯定性,正当性变成了必然性。如果所有的犯罪行为都必然承担责任,如果所有承担责任的犯罪行为都必然受到刑罚,那么充分性与正当性也就可有可无了。在这种情况下,刑事责任本身的被动性和限定性被发挥到极致,于是它就几乎失去了实践品格,沦为犯罪构成理论的附庸。但是在司法实践遭遇不合常规的案件时,刑事责任得到犯罪构成理论暂时的松绑,被动性和限定性恢复了弹性,转而发挥调和性容纳其他价值目标在原有指控体系难以涵盖的疑难案件中通过相互对抗与妥协寻求临时的正当理由,进而决定刑罚的发动与否和轻重与否。值得注意的是,“在对立的基础产生矛盾时,法律论证就只能采用一个而反对其他”[8],法官需要运用衡平原则,以国家审判权的名义,根据一时一地的正义观念和现实力量的对比,在协调各种价值目标的同时引导判决实现公平正义。最终,借助刑事责任所开辟的缓冲空间,一场“议事以制”性质的临时权利与义务分配会议,以一种审时度势的实践理性姿态,在国家审判权的衡平下被宣告盖棺论定。

三、刑事责任调和性的实现

司法衡平与刑事责任的调和性一表一里,是法律回应社会新情势而在实践与理论两个面向殊途同归的不同呈现。司法衡平显现于实践而刑事责任的调和性潜藏于理论,共同回应逸出于常规的疑难案件。在两者相互关系上,司法衡平需要刑事责任的调和性提供容身之所与实践指导;刑事责任需要借助司法衡平的切实判决完成调和的任务以追求案件的公平正义,因而,两者都是对法律局限性的弥补。

梅因在解说衡平时谈到,衡平能够依仗一切法律都应当遵守的原则公开明白地干涉法律。[9]一切法律都应该加以遵循的原则,无非就是正义。正义尽管是美好崇高的理想,却同时拥有一张令人捉摸不透的面孔而难以分析——真正能把握的是现实当中千差万别的实践,而司法衡平本身就作为理性实践彰显正义。

王泽鉴先生曾总结过衡平的三种功能:1.以衡平作为法律的准则;2.作为解释的方法及补充法律的不备;3.使法官得依衡平而为裁判,以适应个案的情形。[10]可见衡平作为一种实践手段主要用以补救法律的局限性。另有学者对引发衡平需要的法律局限性作了精要的总结:1.有条件适用性;2.不周延性;3.滞后性;4.情与法的冲突。[11]不妨用简易模型与法律这些局限性对照一番——不周延性与滞后性是新情势产生的原因,它们要求法律责任具有调和性,进而开辟出缓冲地带进行临时评价;有条件适用性对应充分性与正当性,唯有具备充分性的行为才能被法律责任进行评价与认定,唯有具备正当性的责任认定才能决定制裁的发动与轻重;情与法的冲突问题也需要调和性解决:通过容纳各种价值冲突作一番对抗与妥协,进而确定具体的权利与义务关系。而对这些法律的局限性的切实弥补都呼唤着司法衡平。

法律责任具备的调和性为弥补法律的滞后与僵化提供空间,衡平审判则利用这些空间具体确立个别案件暂行的规范。当立法采纳了衡平审判的经验,这些经验又成为了对法律责任的规定力量。在这样的互动中,法律实现了自我反省与自我更新。同样,刑事责任具有的衡平气质和缓冲空间,使得它在衡平案件的司法实践中暂时摆脱了犯罪构成理论的束缚,在避免因刑法规范的僵化或滞后带来不公正的严厉的同时,显露出可贵的温情。

总之,导向刑事责任调和性有如下路径:1.法律的不周延或滞后产生逸出法律评价范围之外的新情势;2.相关价值目标的冲突要求被权衡相对重要性;3.兼具前述两种情况。作为法律责任的刑事责任倾向于调和社会情势与法律适用之间的矛盾;作为刑事责任本身的刑事责任倾向于调和人权的诉求与刑罚的一般预防之间的矛盾,但是刑事责任需要时刻预备其他各种情势以及其附带的价值目标的冲击。相应地,刑事责任面对这些困难,会在实践中被导向以下几种可能结果:1.犯罪轻微,不予追究,刑事责任无从发生;2.构成犯罪并且应当承担刑事责任,但是刑事责任的分量不足以许可发动刑罚;3.构成犯罪并且应当承担刑事责任,但刑事责任被免除,进而刑罚无从发生。最后,在调和性的实现上,刑事责任隐藏在理论或说观念之中,需要在衡平实践对新情势与价值目的冲突的调和与权衡中折射出其自身。

结语

刑事责任处理疑难案件时似乎只是提供了一个缓冲空间容纳价值关切的博弈与妥协,但是刑事责任终究是法律适用环节的一部分,因此,刑事责任会事先依照法律适用的要求与原则对各种价值关切进行评估与筛选,完成对最终衡平审判的初次判定与指引,等到不同价值关切依照相对重要性的排序共同构成结果并交由宣判,刑事责任就最终通过衡平实践在弥补法律局限性的同时实现了自身。

——论列维纳斯思想中的核心概念之一及其困难