国内外口译教学研究热点与前沿可视化分析

郭月琴 李涵

(中国石油大学(华东) 外国语学院,山东 青岛 266580)

1.引言

二十世纪始,为满足从业人员日益增长的培训需求,国外的翻译培训机构迅速增加;20世纪30年代,随着翻译教育改革不断注入新的动力,国外建立了首个高校翻译培训项目;2007年,圣杰罗姆出版社(St. Jerome Publishing)创立了TheInterpreterandTranslatorTrainer期刊,国外翻译教育研究拥有了自己的学术阵地。在过去一个世纪内,更有被誉为“翻译界的哈佛”的美国蒙特雷国际研究院高翻学院于1955年建立,见证着国外翻译培训的迅猛发展。与之相比,国内翻译培训与教学的起步较晚,但后劲强势。2006年,国内有三所高校(广东外语外贸大学、复旦大学、河北师范大学)通过审核批准,获得试办翻译本科专业的资格;2007年,国务院学位办批准设立翻译硕士专业学位(MTI)。自此十余年间,我国翻译专业教育展现出高速发展的态势,口译职业化发展日益规范。然而,数量优势形成了社会效应、满足了部分行业需求的同时,难免产生质量问题(穆雷,2020:94)。因此必须精进口译教学质量,培育高层次、应用型、专业化的口译人才,来满足市场对高素质译员的大量需求。

近年来,口译教学研究成为国内口译研究的主流(张威、刘宇波,2021:94),迎来了发展的春天。对近期国内外最新研究成果进行追踪和分析,能够揭示口译教学研究的发展规律和前沿趋势,有助于辩证地汲取国外营养,取长补短,对推动我国口译教学研究深入、良性发展具有重要意义。本文拟以2012—2021年间发表的国内外口译教学研究相关文献为研究对象,利用可视化分析软件CiteSpace,采取文献计量分析的研究方法,从成果分布、研究主题、研究方法、研究热点、前沿趋势等方面进行梳理和对比,提出后续发展的思考和建议,以期为国内口译教学研究提供有益参考。

2.数据来源与分析工具

2.1 数据来源

本文的国内数据源于中国知网(CNKI)数据库中的CSSCI期刊,国外数据源于美国科学网(Web of Science,WOS)核心合集数据库中的SSCI和A&HCI期刊,检索时间跨度均为2012—2021年。基于CNKI,以“口译教学”“口译教育”“口译培训”“口译课程”及“口译教材”为检索词进行主题检索,获中文文献855篇;基于WOS,则以“interpret* education”“interpret* training”及“interpret* teaching”为检索词进行主题检索,获外文文献2846篇。为进一步提高数据的查准率,文献类型被限定为研究论文,排除书评、新闻报道、社论、综述及征稿等,同时根据篇关摘和全文内容进一步人工筛选检索结果,亦排除翻译教学、教育和教学等主题,而聚焦于口译教学。最终得到中文样本文献207篇,外文样本文献330篇,均以纯文本格式导出。

2.2 分析工具

本文使用CiteSpace V和Excel作为文献分析的主要工具。CiteSpace作为应用Java语言开发的一款信息可视化软件,具有多元、分时、动态的特点(陈超美,2014:301),在本研究中帮助分析了文献样本中的潜在知识,降低了通过阅读大量文献来进行综述的传统工作负担,主要通过高频关键词、突现专业术语、共被引分析以及关键词共现分析等功能,助力研究者把握及探测研究热点、演化历程和前沿趋势。

3.研究结果对比分析

本研究将207篇中文样本和330篇外文样本导出下载,通过数据统计分析和知识图谱绘制,对2012—2021年间国内外口译教学领域的发展现状及最新动态进行全方位的分析、多角度的展示和深层次的对比。

3.1 发文量年度分布对比

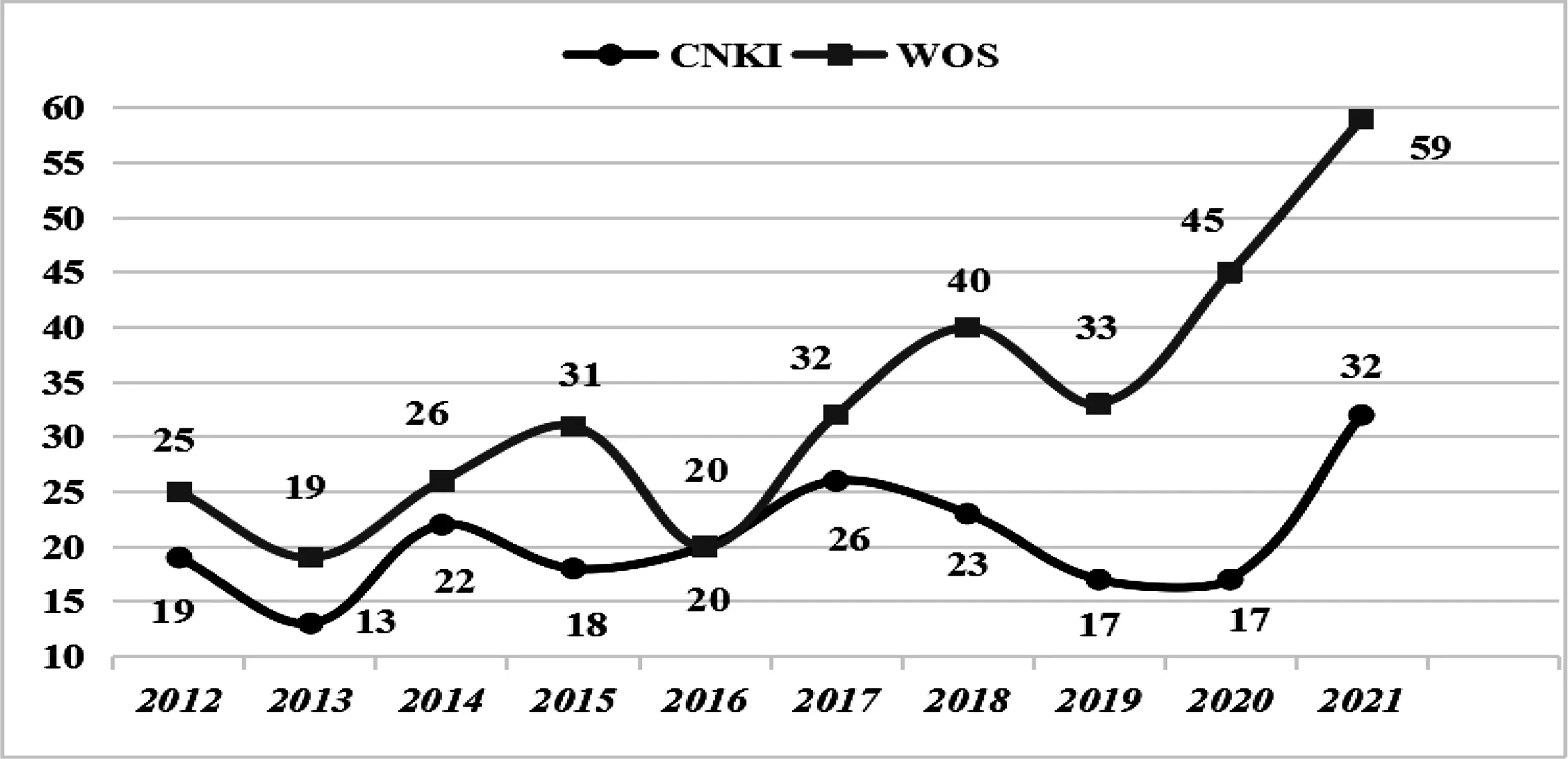

发文数量是衡量某学科在特定时间段内发展态势的重要指标。由图1可知,国内口译研究的发文数量波动幅度虽小但在缓慢上升:2012—2015年间,该领域的发文量呈增长和下降逐年交替状态,而2015—2021年间,增长和下降每两年交替进行,说明国内口译教学研究在探索中逐渐求稳求升。国外有关口译教学研究的文章数量虽在2013年、2016年和2019年有所回落,但均于次年迅速恢复连年增长的态势,且增速越来越快,口译教学在国外得到较高的关注度。

总之,从文献数量来看,近十年来国内发文量年均约21篇,国外发文量年均33篇,可知国外口译教学研究的关注度高于国内。从文献的变化趋势来看,国外增长更为迅猛,国内外均出现三次回落后上升,且呈现较为一致的波动上升态势,并均于2021年达到峰值(国外59篇,国内32篇),可见口译教学研究仍是国内及国外学者共同关注的热点。

图1 国内外口译教学研究论文发表数量及趋势(2012—2021)

3.2 研究主题对比

翻译教育研究学科框架的一级参数将翻译教育研究划分为“教”、“学”和“测”,而二级参数按教学活动的开展顺序,以“主体”、“施动”及“效果”为主要划分依据(穆雷、李希希,2019:26)。本文基于对样本文献的主题、摘要、关键词及正文的阅读和总结,参考翻译教育研究学科框架的二级参数,分别对国内外口译教学研究主题进行归类和统计发现:国内口译教学研究主题可分为教学过程、教学主体和教学资源等七类,而国外相关研究主题可分为译员培训与市场、学习效果、评估与测试等八类,每类主题所占比重如图2所示。

图2 国内外口译教学研究主题构成(2012—2021)

近十年国内口译教学的研究主题中,“教”类论文共145篇(占70.5%)。其中教学过程所受关注远超其他主题,多达95篇(占45.9%),其次是教学资源(占22.2%)。不同的是,在国外口译教学研究中,学者们更加关注译员培训与市场的结合,该主题的研究共96篇(占29.1%)。其次关注译员的学习与培训,包括学习效果(17.0%),学习过程(11.8%)和学习主体(10.9%),共有“学”类论文131篇(占39.7%)。而“测”类论文(15.8%)和“教”类论文(15.5%)则受到较少关注。

总体而言,国内外口译教学研究主题的差异如下:(1)有别于国内口译教学研究主题的“教、学、测”分类,国外口译教学研究的主题则将大部分关注点从课堂教学转移到口译员培训,口译培训职业化成为主流趋势。相关研究主要将译员培训与市场结合,从译员培训与市场需求(Stern & Liu, 2019;Vitalaru, 2022)、雇主期待(Zheng & Xiang, 2021)、工作环境要求(Rosendo, 2021)等角度展开阐述;此外,还探讨了不同场域(医疗、法律、社区、金融等)下译员的伦理道德问题(Curum, 2021)、种族的手语口译培训问题(Obasi, 2013)等等。(2)国内该领域研究以“教”类为主,其中教学过程最受关注,包括对于教学体系、教学模式、教学方法、教学案例库建设等的探讨(穆雷、李希希,2019:28);国外则更注重“学”,特别是学习效果,如口译质量影响因素、口译产出和表现等,而“教”类研究占比最少。

3.3 研究方法对比

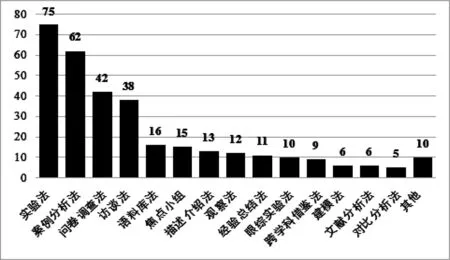

通过掌握样本文献的主题、关键词、摘要及全文,对国内外口译教学研究的研究方法进行分类总结,可以将该领域国内研究方法分为9大类(见图3),国外研究方法分为16大类(见图4)。

如图3,国内近10年来的口译教学研究主要采取经验总结法、实验法、案例分析法和调查法等研究方法。相较而言,语料库法、对比分析法、文献分析法则应用较少,发文量均少于10篇。“其他”类研究方法还包括跨学科借鉴法、观察法、理论思辨法以及无研究方法等,平均每种方法仅在两到三篇论文中出现。如图4所示,国外近10年来的口译教学研究中实验法、案例分析法、问卷调查法及访谈法出现频率较高。“其他”类研究方法出现频率较低,包括开放式讨论法、11步内容分析法、有声思维法等。

图3 国内口译教学研究方法分类(2012—2021)

图4 国外口译教学研究方法分类(2012—2021)

总体而言,国外口译教学研究方法更为丰富,且更常采用定量、定性相结合的综合研究方法。其中,利用实验法展开的口译教学研究占比最高,而经验总结法较少。国内研究中经验总结法和理论思辨法等人文主义研究方法仍占主要位置。但值得关注的是,近年来随着国内越来越多的学者也开始倾向于采用实证主义研究方法开展口译教学研究,实验法、案例分析法、问卷调查法等已成为国内和国外口译教学研究高频使用的研究方法。

3.4 国内外研究热点对比

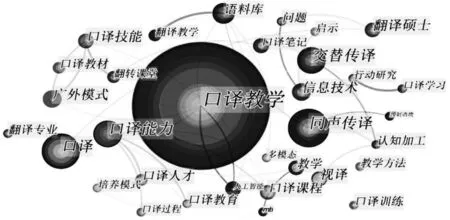

本研究利用CiteSpace 5.8.R3版本软件进行可视化分析,分别提取筛选后的国内外文献样本关键词,获得国内和国外口译教学研究领域关键词共现图谱(图5、图6),并自动计算出关键词的中介中心性。知识图谱中的圆形节点代表文献关键词,圆圈面积越大,说明该关键词出现频率越高(张威、刘宇波,2021:89),中介中心性是指一个节点在整个网络图谱中连接其他节点的中介能力,一般来说,其值超过0.1的节点称为关键节点。通过分析研究热点视图的关键节点,我们不仅能够识别出某一学科领域的研究热点,且能够从中发现一些传统词频分析法无法说明的新现象和规律。

3.4.1 国内口译教学研究热点分析

如图5所示,除了口译教学和口译作为基础研究关键词出现之外,近十年国内口译教学研究高频高中心性的关键词有同声传译、口译能力、交替传译、信息技术、语料库、口译笔记等,这些关键词可用于确定该领域的研究热点和重要主题。

图5 国内口译教学研究关键词共现知识图谱(2012—2021)

同声传译的相关研究主要包括口译模型教学研究(高彬、柴明颎,2016)、探索视频会议平台的远程同步口译教学的利弊(卢信朝,2020)、探究同传能力的影响因素等等。后者大多基于实证研究展开,如输入语速对同传译语流利性的影响(宋姝娴等,2021)、同传方向对同传质量的影响(徐翰,2021),近年来常与人工智能等教育技术结合,主要研究有人工智能赋能语音识别与翻译技术对同声传译的影响(孙海琴等,2021)、基于语音识别APP的同声传译能力培养教学模式建构与研究(李霄垅、王梦婕,2018)等。

而交替传译的相关研究也主要基于实证研究展开,主要聚焦交传能力的影响因素及其教学启示,如探索双语平衡度与口译反应时间的关联(连小英等,2021)、预制语块(李洋、孙宁,2021)、工作记忆容量与词汇加工速度(韩晓、费晓东,2021)、3D虚拟现实技术介入的译前准备(巢玥,2021)等因素对学生交传质量的影响。此外,口译笔记作为高中心性的关键词常伴随交替传译出现,说明交传笔记是完成交替传译过程的重要环节,相关研究包括交传笔记数字化的纵向研究(杨柳燕,2017)、笔记语言选择策略的横向研究(高彬,2019)等。

口译能力是研究的热点之一,包括双语能力、言外知识和口译技巧等方面。相关研究以实证研究为主,包括探索O2O的深度交互式口译学习模式(王洪林,2021)、建构模式(邓小文,2020)、机助口译自我评价平台(刘梦莲,2021)等对学生口译能力的促进作用。

口译语料库为口译教学提供了重要方法和途径。语料库4.0的兴起推动了口译教学研究的发展,国内研究主要关注基于多模态语料库的口译教学模式研究和创新(黄立鹤、吴贇,2021)。

信息技术是口译研究领域的新兴热点。在第三次信息化的浪潮下,口译研究逐渐与自然语言处理技术相融合,开始实现“技术转向”。近年来国内学者不断探索,借鉴国外建立口译教学资源库的经验,使得国内信息技术与口译教学呈现深度融合的发展趋势(邓军涛、仲伟合,2019:93)。

3.4.2 国外口译教学研究热点分析

由图6可知,2012—2021年国外口译教学研究的高频高中心性的关键词除“interpreting training”(口译培训)、language(语言)、higher education(高等教育)三个基础研究关键词外,还包括communication(沟通)、quality(质量)、competence(能力)、community interpreting(社区口译)等,其在一定程度上可以代表近十年国外口译教学研究的热点。

图6 国外口译教学研究关键词共现知识图谱(2012—2021)

关键词“communication”(沟通)出现的频次为15次,中介中心性为0.11,是高频高中心度的关键词之一。该领域的研究主要聚焦情景式学习对于口译培训的效果,通过分析不同场域下的沟通风格,阐述学生译员在不同场域的口译培训计划。van De Walle等(2020)通过实验分析医学口译中口译不完整的因素,并指出在多目标、多层次、长内容的医学口译过程中,口译员要掌握沟通策略,通过打断发言、平衡新旧信息等方法来提高口译质量;Hsieh & Terui(2015)通过实验观察医患之间的沟通障碍,强调在制定培训计划时要着重提高译员反应速度,积极主动地消除沟通障碍、筛选有效信息;Hunt-Gómez(2015)介绍了一种基于真实的法庭审判视频进行口译训练的方法,充分还原法庭沟通的复杂性,以进一步提高已有会议口译经验的学生译员的口译能力。

“quality”(质量)是国外口译教学研究领域的热点之一。近年来,国外学者采用不同的理论视角,提出了多种评估口译教学、译员能力及口译服务的方法和工具,促进了口译教学和译员培训的高质量发展。Stern & Liu(2019)通过访谈介绍了地方语言服务供应商依据法庭口译质量评估所提出的译员培训方案。Pavez(2021)在口译课堂上基于四阶段方法论生成了一种新的质量评估工具。

“competence”(能力)是高频高中心性关键词之一,已有研究多聚焦在“口译能力”这一概念。口译能力包含口译涉及的两种语言的交际语言能力、口译策略能力,还包含百科知识、心理能力(如动机、焦虑等)以及职业能力(如职业道德)等,提高口译能力是口译教学的根本目的。González-Davies和Enríquez-Raído(2016)认为可通过在教学环境中贯彻情境学习原则来提高译者口译能力。Hale等人(2019)通过对比训练有素的口译员和未经训练的双语者的口译能力差异,强调口译培训的重要性。

“community interpreting”(社区口译)也是国外口译教学研究的热点。社区口译服务与多国代表之间的会议口译不同,主要是指发生在一个国家的社区内部居民之间的口译活动(Hale, 2007),现有研究多集中在医疗、法律和家庭等不同场域的口译活动,体现了国外对相应口译服务的巨大需求。如Gerber等人(2021)介绍了疫情背景下澳大利亚通过虚拟现实平台对社区口译人员进行培训的新方法,为口译培训机构提供了蓝图。

3.4.3 国内外口译教学研究热点对比

对比而言,近十年国内外口译教学研究热点的侧重有所差异。国内口译教学研究场景较为单一,主要依托口译课堂,以视译、同声传译及交替传译为教学内容,建立以提高译员能力为中心的教学模式,同时关注口译教学体系的构建、改革和创新,重视人工智能作为辅助工具在口译教学中的应用;而国外的口译教学研究的热点则聚焦于译员口译能力的系统训练、口译培训如何与市场相结合、不同场域下的社区口译员培训等。

3.5 国内外研究前沿对比

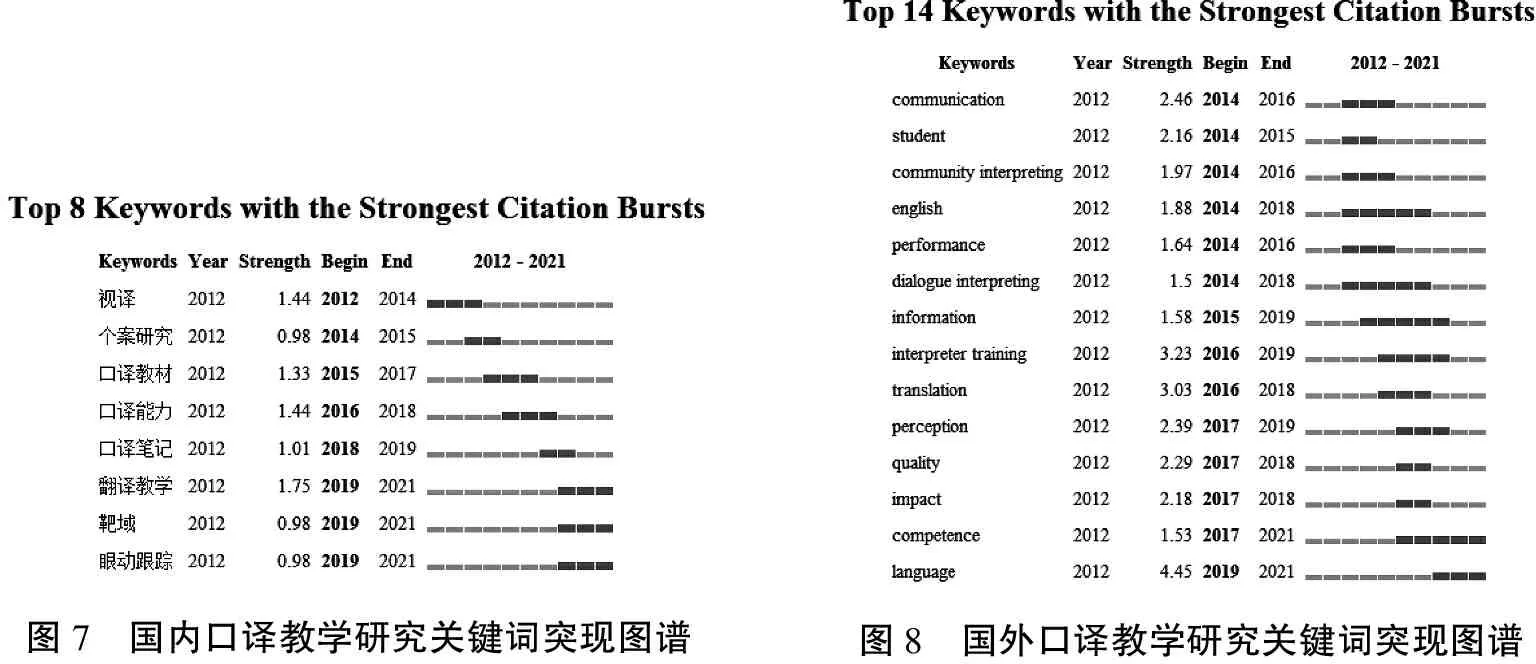

突现关键词代表研究前沿,指特定时间段内频次突然上升或下降的知识转折点,词频变化能够反映围绕该主题的新兴趋势,有助于分析该领域研究的前沿发展动向(陈超美,2014)。本文运用CiteSpace软件的突变检测算法,分别基于国内外样本文献的标题、关键词、摘要等信息,提取突变术语,生成国内外文献关键词突现图谱(图7、图8)。

由图7可知,国内口译教学研究的关键词突变术语除翻译教学外,突变时间持续到2021年的术语还有靶域和眼动跟踪,集中讨论利用新兴技术手段助力口译教学研究,在一定程度上客观反映出国内口译教学研究的前沿动态。随着科技的进步和实验设备的更新,研究者采用眼动跟踪轨迹研究法、瞳孔监视法、观察法等眼动记录方法,尝试将眼动研究应用到交叉学科研究当中。学者指出未来我国该领域的研究需努力克服技术设备的限制及跨学科的难度,加强与ERP等其他技术方法的结合;不仅要科学客观地采用当下的实证研究方法如实验法、SPSS软件计算法等,还要探索更加现代化、科学化、多样化的研究方法;研究范畴也有待进一步扩大,将向视译、交传、同传等纵深发展(万宏瑜、钱仪雯,2020)。

如图8所示,国外口译研究样本文献中持续至今的关键词突变术语除“language”(语言)外,只有突变值为1.53的“competence”(能力),其突变时间始于2017年,说明“能力”近年来已成为国外口译教学和培训中所关注的重点,Albir(2007:167)认为,“能力”应包括三方面,即know(指具体学科的知识整合)、know how(指解决该学科具体问题的技能)、know how to be(指情感性或社会性的技能)。“能力”不仅限于“口译能力”,而是指译员在学习、训练以及职业发展过程中逐渐习得的“译员能力”。近年来,国外学者开始更多地意识到译员能力的重要性及其对口译质量的影响之大,相关研究也正围绕着译员能力习得的方法、过程与评估展开。

图7 国内口译教学研究关键词突现图谱图8 国外口译教学研究关键词突现图谱

4.结论与建议

4.1 研究发现

本文借助CiteSpace软件,以CNKI收录的CSSCI文献、WOS收录的SSCI及A&HCI文献作为数据来源,对2012—2021年间国内外口译教学研究发展过程中的发文量、研究主题、研究方法、研究热点、研究前沿展开对比分析,研究发现:(1)国内外发文量总体呈波动上升趋势,国外发文量更多、势头更为迅猛。(2)在研究主题上,国内口译教学研究更加侧重教学过程等“教”类主题,而国外研究则倾向于学习效果、学习过程等“学”类主题,并多从译员培训与市场结合的角度展开研究。(3)国内外口译教学研究在研究方法上呈现多元化的特点,但各有侧重。国内研究多采用经验总结法和实验法,国外研究方法更为丰富,多采用实验法和案例分析法。(4)研究热点方面,国内外研究差异较大,国内研究侧重同声传译、交替传译、口译能力、信息技术、语料库、口译笔记,而国外研究热点分布在沟通、口译能力、质量、社区口译等方面。(5)眼动跟踪和靶域为国内的研究前沿,国外的最新发展动向则聚焦于译员能力的培养。

4.2 思考与建议

通过对国内外口译教学研究现状进行梳理和对比,发现国内口译教学研究仍存在一些不足,为促进我国口译教学研究的深入、系统发展,本文提出如下建议:

(1)立足口译能力,开发教学语料,面向就业市场。结合研究主题可视化和关键词共现知识图谱的对比结果,本文建议国内研究可更多地关注口译能力的教学方案、习得规律以及评测标准,从“教、学、测”的角度形成口译能力培养体系的改革和创新。传统口译教学忽视对社区交际场合中译员能力的培养,导致了教学与实践脱节。学者应重视收集并构建多模态口译教学语料库,触发贴真体验过程,侧重情景化口译教学(Chouc & Conde, 2016),拓展学生口译实践维度,从而培养学生译员的角色意识、沟通交流能力以及情境决策能力,将口译教学与就业市场相结合,做好角色的衔接,为学生走向口译职场打下坚实的基础。

(2)扎根口译理论,拓宽研究方法,助力学科融合。MTI偏重训练、实战和应用能力培养,将口译理论纳入口译课程是一项复杂的任务(Ordóez & Agost, 2022)。国内学者可构建口译理论测评体系,以评估不同的口译理论对能力习得的指导和帮助程度,并可结合国家需求和社会发展,突破理论建构和创新,实现理论高效、密切地指导实践。另外,结合发文量及研究方法可视化的对比结果,我们认为国内口译教学研究需拓展期刊数量和容量,组建高校科研团队,优化科研帮扶模式(毛浩然,2018),搭建线上和线下学术交流平台,鼓励学者进行成果的充分展示与广泛交流。随着技术的发展与学科知识体系的不断丰富、扩大和繁衍,口译教学研究应不断借鉴和探索,追求多学科优势互补(王卓,2021),深化内涵建设,实现多方法、多角度、跨学科的创新和发展。

(3)重视教学主体,强化师资力量,拥抱信息技术。师资队伍建设不全面是阻碍我国翻译专业教育发展的重要因素之一,全面加强师资建设,是提高翻译专业质量建设的重要抓手(穆雷、李希希,2019:31)。为解决翻译界存在的重“学”轻“术”现象,提高实践型口译教师的数量和质量,各培养单位可以采取建立教师培养基金、改善教师评测机制、共享国内外师资等措施。另外,口译教师不仅应掌握传统的口译技能训练方法,还应密切关注国内外学科前沿,克服技术恐惧心理,尝试利用VR及AI等智能技术赋能、改进传统的口译教学;并需具备足够的教学灵活性,能够将人工智能时代下的信息技术与教学实践中的不同需求结合起来,通过引导和示范培养高素质口译人才,实现口译教学效果的最优化。

随着研究的深入,口译教学研究越来越受到口译学界和翻译学界的关注,迎来了发展的春天。本研究通过文献计量法对比国内外口译教学研究的发展现状及前沿动态,提出了相关建议和展望,以期国内口译教学研究在借鉴国外先进经验的同时,能够不断探索和创新,从而建立具有中国特色的口译人才培养机制。