自媒体时代网络募捐语篇的语言学分析

——以罗一笑事件为例

胡延伟 申丹

(1.中国石油大学(北京) 外国语学院,北京 102249;2.北京大学 外国语学院,北京 100871)

1.引言

在当今的自媒体时代,微信朋友圈成为大众获取和传递信息的重要途径,具有广泛的社会影响力。在生活中遇到重大困难的个人往往借助微信朋友圈向社会求助,因而产生了个人网络募捐这一借助新媒体发展起来的募捐形式。与此同时,也出现了不少诈捐事件,但迄今为止,对网络募捐(无论是符合实际的募捐还是带有误导性质的诈捐)却缺乏语言学研究。本文尝试对一起网络诈捐事件“罗一笑事件”进行深入系统的语言学分析,重点揭示其如何利用个人网络募捐这一文类注重营造感人效果的语篇特点,通过各种语言手段诱导读者,达到既定的募捐目标。本文的研究有三个目的:一是促进网民通过对募捐文本语言特征的批判性阅读,提高网络信息素养和准确识别虚假募捐信息的能力;二是通过分析《罗一笑,你给我站住》这一充分利用了个人网络募捐语篇特点的实例,探索研究这一新的言语交际类型的路径;三是希望通过分析诈捐语言手段和涉及的情感交流,从一个新的角度帮助丰富相关语用学和语篇人际功能方面的研究。

“罗一笑事件”是2016年底引发全民关注的网络募捐事件。2016年11月,一篇名为《罗一笑,你给我站住》的文章在社交网络上迅速扩散,一时间刷爆了全国人民的微信朋友圈。该文是由深圳某杂志主编罗尔为救罹患白血病的女儿罗一笑所作。罗尔在文章中讲述了女儿病情的发展给家里带来的悲痛和无望,称女儿进入重症监护病房每日花费上万元,家里负担不起。11月23日,罗一笑病情加重再次进入ICU 病房。11月25日,罗尔发文《罗一笑,你给我站住》,声称“卖文救女”。因深圳小铜人公司助推,罗一笑的故事为越来越多的人知晓,感动了万千网友,短短几天便获得了200多万元的打赏资金。在人们蜂拥而至献爱心的热潮还未退去的时候,事情突然出现反转,罗尔被曝出拥有3 套房产、1 辆别克车。11月30日,深圳市儿童医院公布罗一笑的治疗费用,三次住院费用合计20万余元,其中医保支付16万余元,自付仅3.6万元。网上一片哗然,舆论发生了反转,从对罗尔同情帮助到对其口诛笔伐。网友纷纷指责罗尔“卖文救女”其实是一场骗局,是一次炒作行为。罗尔的行为利用和透支了人们的同情心,引发信任危机,产生了不良的社会影响。

在社会各界的热议中,除了愤怒的唾骂声,也有冷静的反思。这一事件暴露了网络受众的轻信盲从,对网络信息缺乏辨别真伪和理性判断的素养。胡文昭(2017:272)指出,“我国民众的媒介素养水平整体偏低,比较容易被网络所传播的信息所误导。所以,培养他们对于媒介内容‘批判’的思维方式是十分重要的”。南京日报评论指出“罗一笑事件中,请做第三种人”:社会最需要的是能够保持独立思考,有爱心但不盲从,质疑但不谩骂的第三种人(刘大山,2016)。评论认为第一种人充满爱心,但不进行理性判断和分析,他们的善举虽然值得肯定,但不被提倡,而第二种人是冷漠的旁观者和批判者;人们可以选择的站位并不是非此即彼,只有单纯的善良和冷漠的旁观两种;看见罗尔那篇文章后没有捐款、没有转发的人并不一定是第二种人,他们也许是第三种人。不同于第二种人,第三种人批判但不冷漠,也不同于第一种人,他们肯花时间多问几个为什么。

问题是,对于大多数网友来说,看完文章后带着疑问去核实、获取事实细节并不现实,他们直接接触到的就是眼前的文本,那么,做第三种人就要从分析文本的语言入手。本文以罗尔的这篇文章《罗一笑,你给我站住》为分析对象,对其文本进行全面深入的语言学分析,研究问题如下:

1)这篇文章是怎样误导了广大网友?

2)这篇文章如何打动了万千网友?文章的“动情”和“感人”是如何实现的?

2.误导读者的语言手段

在具体分析《罗一笑,你给我站住》这篇文章之前,首先需要明确“罗一笑事件”的本质问题是信息交流不对称。信息交流是语用学,尤其是经典语用学,研究的一个焦点。

Grice从信息的数量、质量、关系和方式方面对交谈遵循的原则——合作原则——进行阐发,认为:言语交际是由一连串相互关联的话语组成的,即“让你的话语,在其所发生的阶段,符合你参与的谈话所公认的目标或方向”(Grice, 1989:26)。在这一总原则下,Grice进一步提出了数量准则、质量准则、关系准则和方式准则等会话准则。“‘合作’是抽象的交际基础和条件,所以‘合作原则’是有约束力的‘总原则’。‘会话准则’是‘合作原则’的组成部分或具体体现”(封宗信,2008:5)。Grice在谈到会话准则时说,“会话准则,及与其相关的会话含义,是专门关于交谈要适应的、主要服务的具体目的的。按照我关于准则的表述,交谈的主要目的似乎是最有效地交流信息”(Grice, 1989:28)。Grice做过这样的解释,“我的问题是假定交谈参与者只考虑传递和接受信息的互相合作,什么样的准则是他们理应甚或必须接受的制约他们的交谈行为的呢?”(Chapman, 2005:192)由此可见,数量、质量、关系和方式准则针对的是信息的传递和接受。

言语交际作为信息传递和接受的双向过程不但可以解释日常口语会话,也可以解释书面语篇作者和读者的交流。“在书面语中, 这种‘双向’特征虽隐而不露, 但却不言而喻, 因为篇章输出者总是有自己心目中的篇章接受者”(林纪诚,1989:1)。本文的分析对象属于书面语,由于媒体对该事件的广泛报道,对这一交际案例的分析能够考查实际的读者反应。“罗一笑事件”的焦点是罗尔的家庭经济状况和孩子的治疗费用问题。关于女儿的治疗费,在《罗一笑,你给我站住》这篇文章中,罗尔是这样写的:“重症室的费用,每天上万块,她(罗一笑的母亲)悲痛我们花不起这个钱,更悲痛我们花了这个钱也可能救不了笑笑的命。”如果作者为自己辩护的话,那么他可以说:对他来讲,给孩子治病是很大的经济负担,“医保报销前”是每日上万的费用。

但是,读者所理解的却不是这样,而作者恰恰是利用了读者的信息不对称,因此遭到谴责。在文中,作者开篇第三段就谈到费用问题,并且以感恩捐款为结尾,这成为文章的主要诉求,文章读起来就是给读者的求助信。读者之所以会产生共鸣是因为理所当然地按照通常的类似情况去理解,补充了一些事实细节。在获知了更多的事实细节之后,网友们纷纷指责罗尔是个骗子,没有如实交代个人的资产情况和孩子的医疗费用情况。罗尔在文章中构建了一个爱女心切,但经济状况不好、没有能力救女的父亲形象,因此,读者们根据自身经验,以为罗尔是一个弱势群体的求助者。社会语境为人们的阅读提供了一些假设,建立了连贯,使人们用旧有的经验来看待这件事。最后人们发现他们想当然的理解与事实不符。即,读者对该事件会形成以下认知:罗尔并非走投无路,只是通过网络力量分担他的经济压力;罗尔利用信息不对称获得了远超过所需治疗费用的捐赠。

从语用学的角度来看,按照Grice的数量准则,作者在传递信息时应该:1)使你的话语如所要求的那样信息充分;2)不要使你的话语比所要求的信息更充分(Grice, 1989:26)。根据Levinson (2000:32-33),读者在接受信息时会按照背景知识去扩充信息,去丰富一个简单的描述。在罗尔和读者的信息交流中,我们发现,罗尔没有遵循Grice合作原则之数量准则的第一个次准则——信息足量——的要求,故意隐瞒关键信息,又利用人们扩充信息时所用的常识见闻得到有利于实现其目的的解读,从而误导了读者。假如他提供了足够的信息(医保报销前是每日上万的费用),就无法达到相应目的了。

读者怎样通过分析文本在这一信息交流中不被误导呢?根据Martin和White(2008:62-63),阅读语篇有三种立场:顺从式、抵抗式和策略式。语篇通过评价语言告诉读者它想让读者分享什么样的态度立场。顺从式阅读指的是按照评价语言的指示去分享语篇的态度立场,这是被语篇自然化的一个阅读立场;抵抗式阅读则是对这个阅读立场的抗拒;而策略式阅读是为了其他非自然化的目的。如果读者采取非顺从式的阅读立场来读《罗一笑,你给我站住》,会有什么样的阅读体验呢?

首先值得注意的是文章对衔接手段的运用。衔接指的是句与句之间的语义关系,在语篇中体现为具体的词汇和语法形式(Bublitz, 2011:37;苗兴伟,1998:47)。衔接手段是作者用来指导读者如何解读语篇的有力手段(Bublitz, 2011:42)。这篇文章的一个明显特点是通篇的内容布局突出地依赖于衔接手段。按照胡壮麟(1994)的分类,主要是词汇衔接,以《罗一笑,你给我站住》中第5-9段为例:

5 重症室门外的长椅上,睡着一位父亲……,竟然是老乡……我问老乡,为什么不回家等呢,等在这里,你见不到儿子,也帮不上任何忙。老乡说:回到没有儿子的家,睡不着。

6 办完笑笑入住重症室的手续,我和文芳回到家中,才理解那位父亲为什么要睡在重症室门外。没有女儿的家,显得格外冷清,比任何寒流都寒冷。朋友叫我出去喝酒,我没答应,不敢丢下文芳一个人在家中,我甚至不敢独自读书。

7 文芳前一晚在医院又是一夜没睡,我想她早点休息,她却翻来覆去地睡不着,直到叹息把我们淹没。

8 星期四,不是探访日,我和文芳还是早早地去了医院,只想从医生口中得到笑笑的好消息。医生都很忙,三言两语的介绍,根本解决不了我们的忧虑。

9 正好,文芳的两位闺蜜来医院探访了,我把文芳交给她们,自己跑了。

第5段最后一句话是:“(孩子同样病危)老乡说:回到没有儿子的家,睡不着。”这句话的位置(段末)、措辞、句子重心安排皆是为了和下面两段内容进行衔接。第6和第7段的内容借助这些词语展开:“回到家中”、“没有女儿的家”和“睡不着”。尤其是“没有女儿的家”与第5段最后一句话的衔接很醒目,让读者将作者的经历和情感与这位老乡的进行类比。又如,第9段只有一句话:“正好……,自己跑了。”看到这句话,读者会把“自己跑了”理解为他自己去消遣了,尤其是联系上文提到的他不敢留下她一个人和朋友去喝酒这个细节。但下一段呈现转折——“我去跑各种各样的证明……”,告诉读者他是“跑”去忙手续了。作者把“跑了”这个词放在句尾重心的位置,然后在下文重复(但意义不同),不但实现了衔接,而且也给读者造成一种期待继而又挫败这种期待的戏剧化效果,从而突显作者罗尔负责、体贴的丈夫形象。

综上,可以看到文章作者罗尔通过衔接手段建立的语义联系指向的是一个负责体贴的丈夫形象、爱女心切的父亲形象。然而,如果我们不按照作者意图,仅从信息交流的角度去理解分析这篇文章则会发现,感动无数网友的“浓浓的父爱”和罗尔的“慈父”形象大打折扣。下面以文中被背景化的母亲和另外一位父亲为例进行说明。

如前文提到的,作者在第5段描写了另外一个人物,在第一次提到他时,作者用的指称词语是表示关系的“一位父亲”,而不是老人、中年男人之类的其他指称词语。这是借助父亲身份与自己进行类比,希望读者作相似联想,联想到“我”作为父亲的处境。但实际两位父亲的表现不尽相同,尤其作者还强调“老乡就一直在重症室门外等着”,而“我”对此感到不解,直到回到家中才理解。

作者描写孩子母亲文芳的细节也值得关注。作者在描写完“我”流泪之后,这样描写文芳的悲痛:“文芳趴在我的肩膀上哭。重症室的费用,每天上万块,她悲痛我们花不起这个钱,更悲痛我们花了这个钱也可能救不了笑笑的命。”作者描写文芳哭在一定意义上加强了对“我”的悲痛的描写。值得注意的是,作者借文芳的口吻提出治疗费问题。作者为什么不从自己的角度而是从文芳的角度提出钱的问题呢?这一点值得我们思考。

作者着意描述的不但是自己的父亲形象而且还有自己作为文芳丈夫的形象。文中有几处重复使用“不敢”:“我不敢再流泪,东拉西扯,要把文芳从悲伤中拉扯出来”,“不敢丢下文芳一个人在家中”。这些细节展现了一个坚强而且体贴的丈夫形象。但如果从另一个侧面来看,与“我”相比,文芳更加悲痛。“不敢丢下文芳一个人在家中,我甚至不敢独自读书”这句话的两个小分句都用了“不敢”,后句作者用“甚至”加以强调,这与前句怎么连贯起来呢?显然是因为文芳更加悲痛难耐,所以作者要陪着文芳才放心,而不敢独自读书。

第7段描写文芳难以入睡的细节要表现的是“我”作为丈夫的体贴以及两人的忧虑和辗转难眠。但作者只是提到“文芳”前一晚又是一夜没睡,从文学表现手法来讲,作者是从“我”的视角来看文芳,但按照Grice的信息足量原则,如果“我”也没睡,作者不会这样表述。最后在句尾,作者提到文芳一人的叹息把“我们”淹没。这样来看,是文芳担心孩子,影响“我”睡觉了。

如上文所引,第8段用“还是……只想”的句式来突出两人对孩子的紧张担心,但是细究起来,与下文矛盾。第9 段:“正好,文芳的两位闺蜜来医院探访了,我把文芳交给她们,自己跑了。”“正好”这个词暗示了她们的到来提供了方便,“我”其实并不是“只想”去打听孩子消息,而是也想去办手续。

3.感人效果的语言实现手段

通过《罗一笑,你给我站住》这篇文章,罗尔的目的是获得打赏或捐助。按此交际目的,文章从语类上可以归为募捐语篇。语类(genre)是由交际目的/社会目的决定的,因为“交际目的决定了语篇在社会中具有的功能或使用价值”(方琰,2002:16)。Martin和Rose(2008:6)将语类定义为“有步骤的、有目的的社会过程”。作为一种语类,募捐语篇通过有步骤的劝说以达到说服读者捐款的目的。Bhatia (2008:99-101)将募捐信视作一种推销话语,认为募捐信的结构遵循以下语步(move):1)建立(募捐机构的)资历、信誉;2)介绍募捐事由,表明寻求帮助的价值;3)提供激励(罕见);4)附支撑材料;5)请求帮助;6)用压力策略(罕见);7)礼貌结尾,呼吁个人参与,并且表达感谢。Bhatia (2008:97) 指出这些语步并不一定都同时出现。汪洋(2011)通过对比分析中美募捐信,发现它们遵循相似的语步结构,Bhatia的语步分析框架同样适用于中国的募捐信。尽管Bhatia的分析基于募捐机构发起的募捐,而没有涉及个人求助,但也可为分析募捐语篇提供宏观框架,为分析个人募捐信提供有益的参照。

用Bhatia的语步结构来分析《罗一笑,你给我站住》,可以发现这篇文章的内容组织涉及到语步2、7,还有5(虽然文字没有体现,但微信页面的打赏提示可以如此解读)。文章的1-3段“23日下午6点,笑笑再次病危,又进了重症监护室……她悲痛我们花不起这个钱,更悲痛我们花了这个钱也可能救不了笑笑的命”实现了语步2(介绍募捐事由),同时表明帮助的价值在于救命。中间长篇内容(4-13段)“我不敢再流泪……你赶紧跑回家来,把爸爸扑倒”并没有推进语步结构,而是进一步从情感上增强语步2,以情动人。14-16段“昨天是感恩节……你一定不要让他们失望”实现了语步7(礼貌结尾),以下是14-16段:

14 昨天是感恩节,我想写些文字,感谢亲人和朋友两个月以来对我们的鼓励和支持。

15 罗一笑,爷爷奶奶、叔叔阿姨、哥哥姐姐对你的恩情,很深很重,我一笔一笔给你记着,你不能耍赖,必须亲自感恩。

16 罗一笑,幼儿园的老师和小朋友,正在举行给你献爱心的活动,老师和小朋友都很想念你,盼望你早点回去上学,你一定不要让他们失望。

表面上,作者在15和16段表达了对已得到帮助的感谢,尤其是结合14段来看。但15段使用的称谓语“爷爷奶奶、叔叔阿姨、哥哥姐姐”将感谢的对象泛化,指涉每一位读者,让每一位读者都可以找到自己作为“恩人”的位置,因此并不仅仅是针对已得到帮助的感谢,更是对将要得到的帮助的感谢,而“我一笔一笔给你记着,你不能耍赖,必须亲自感恩”进一步鼓励读者慷慨解囊:每一笔捐款都会得到回报(孩子的感恩)。

通过对文章语类和语步的分析,可以发现文章遵循Bhatia (2008)所指出的募捐信语步结构,但也可发现这篇文章不同于机构募捐信,加入了长篇幅表达情感诉求的内容。那么,文章的情感诉求是如何实现的呢?本文拟借鉴评价理论来分析情感的语言表达。

评价理论是 Martin 等人在系统功能语法的基础上对语篇人际功能的开拓性研究,为新闻语篇、文学作品、广告、商品推介等语篇的分析提供了新的视角和研究手段(王蕾,2010: 62),甚至学术语篇的研究也开始关注强调语篇互动意义的评价资源(刘国兵,2021)。根据 Martin和White (2008),评价系统包括三个子系统:态度 (Attitude)、介入 (Engagement)和级差 (Graduation)。其中, 态度系统又分三个子系统:情感 (Affect)、判断 (Judgement)和鉴赏 (Appreciation)。“情感系统为整个态度系统的中心,由它导出判断系统和鉴赏系统”(王振华,2001:15)。文章《罗一笑,你给我站住》是通过哪些态度资源来影响读者的情感呢?下面是文章中情感系统的分布情况。

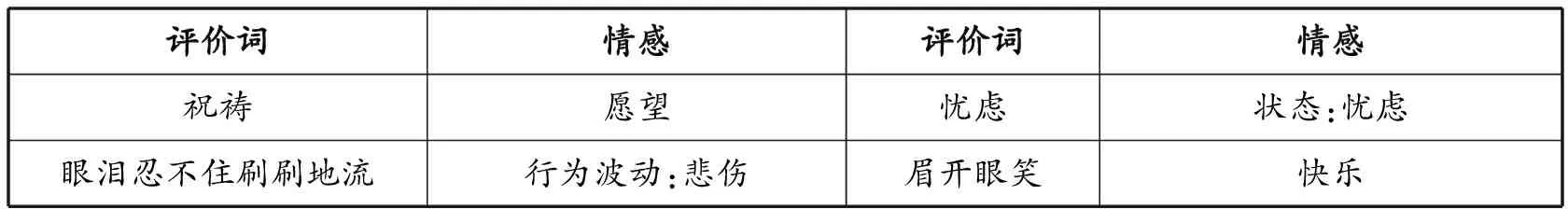

表1 《罗一笑,你给我站住》中铭刻①的情感

(续表)

从上表可以看出,文章表达的情感主要是消极情感:悲伤和忧虑。表达积极情感的词只有:“祝祷”、“眉开眼笑”、“感谢”、“感恩”、“想念”和“盼望”。其中,“眉开眼笑”是作者回忆中笑笑的情感。“感谢”和“感恩”表达的是对已得到和将要得到的帮助的感谢。“祝祷”、“想念”和“盼望”都是非现实型(irrealis)情感,表达了希望笑笑康复的愿望。值得注意的是,愿望的感受者(评价者)从罗尔扩展到幼儿园的老师和小朋友,使其得到加强。就读者的情感体验来说,通过这些表达情感的词语,文章把读者带入到罗尔和妻子的悲伤忧虑中,最后以感谢和盼望结束(以祝祷开始),让读者加入到祈盼的人群中。文章的最后两段(17段“罗一笑,不要乱跑,你给我站住!”、18段“要是你不乖乖回家,就算你是天使,就算你跑进天堂,有一天我们在天堂见了面,爸爸也不理你!”)通过隐喻和感叹号的使用,进一步加强了盼望的情感,表达了不允许笑笑让自己失望的强烈情感。作者用“不要乱跑”来隐喻“不要离开人世”,激发(provoke)前文用语言直接表达(铭刻)的情感。另外,作者没有采用愿望型情感,而是把希望变成了不容违背的命令:用祈使句命令笑笑回来(17段),并说明不听话的后果(18段)。18段中“天堂”和“天使”暗指笑笑无法生还的可能性,因而这两段在加强盼望情感的同时,也加强了读者对文章所表达的悲伤(怕失去)情感的体验和共鸣。

文章直接表达的判断和鉴赏词语加强了文章的情感表达,如“冷清,在任何寒流都寒冷”“竭尽全力”“恩情”。除了这些铭刻的判断和鉴赏,文中还可以发现间接引发的判断。文章第5段是对一位父亲一直守在重症室门外不回家的叙述,除了修辞上的作用,这段叙述引发对这位父亲的判断:坚忍不拔(tenacity)。同为父亲的作者也对自己做出了相同的判断,即“竭尽全力”:只要孩子还有一线希望便不放弃。

评价系统的介入系统基于巴赫金的对话理论,研究语篇中的多声(heterogloss),关注作者和读者的互动,而与读者的互动正是这篇文章另一个值得注意的方面。这篇文章除了将广大网友作为交流对象之外,还有与笑笑的直接对话,读者则为旁听者,这样作者可以直抒胸臆,增强文章的情感表达。此外,在文章11段“这以前,我不想占政府的这些便宜,一分钱都不想占。现在我也不想占,我只想用这种方式告诉笑笑,爸爸正在竭尽全力”,作者使用的介入资源是否定②(deny)。否定的采用是为了排除预期中读者对前述命题的疑问,从而达到澄清事实的目的(刘世铸、张征,2021: 24)。作者假定部分读者可能认为他是在占便宜,针对他们的想法,作者做出了回应——他不想占便宜——并解释他正在“竭尽全力”,使读者认同他的求助行为。

通过分析文章《罗一笑,你给我站住》中的评价资源,可以发现文章的感人效果不仅来自表达情感的词汇,也有赖于判断、鉴赏和介入资源的使用。值得注意的是,这篇文章不仅通过直接铭刻的方式,而且通过间接引发的方式来调动读者的情感。比如,除了已讨论的第5段和17-18段,在12段,作者描述了一幅昔日的温馨场景:女儿扑入爸爸的怀抱;在下一段,作者从这个场景转到当下没有女儿的惨淡,两者形成对比,如此所引发的情感比直接的情感表达更加有感染力。作者进而通过隐喻在结尾两段把情感表达推向高潮。

4.结语

个人网络募捐借助微信朋友圈,调动网络受众参与信息交流和情感交流,从而实现募捐的目标。其语言实现方式是本文关注的焦点。本文以一起网络募捐事件“罗一笑事件”为分析对象,对文章《罗一笑,你给我站住》进行了全面深入的语言学分析。从作者和读者的信息交流来看,可以发现作者罗尔没有遵循Grice合作原则中数量准则的信息量要求,而是利用人们扩充信息时所用的常识见闻得到有利于实现其目的的解读,从而误导读者。作者的交际目的是博取读者的同情和帮助,为了实现这个目的,对于这篇文章来说更重要的是与读者的情感交流而不是信息交流。同时,本文分析了募捐文章实现感人效果的语言手段。该文遵循Bhatia归纳的募捐信的语步结构,但不同于机构募捐信,加入了大篇幅情感诉求的内容。借鉴系统功能语言学的评价理论,本文对这篇文章如何表达情感和调动读者情感进行了分析。分析发现,文章利用表达情感的词汇(主要是诸如悲伤和忧虑的消极情感)以及判断、鉴赏和介入资源的使用来感动读者,以便获得读者的同情和帮助。对于许多网友读者来说,这篇文章的感人源于所述事件,他们被动地参与到文章的情感交流,未能关注作者实现募捐目标的语言手段,没有以审视的眼光去理解和分析文章的语言选择和衔接方式。若要提高网民的网络信息素养,就需要提高对语言手段的关注和分析能力。

个人网络募捐是语言学研究未加关注的一个领域。本文也希望通过对“罗一笑事件”的分析,揭示这一新兴文类的语篇特点,探索研究这一新的言语交际类型的语言学路径。同时也希望通过分析诈捐语言手段和涉及的情感交流,从一个新的角度帮助丰富相关语用学和语篇人际功能方面的研究。

注释:

① 态度的表达方法有铭刻(inscribe)和引发(invoke),前者直接通过态度词汇表达,后者指的是概念意义的选择也能间接表达态度。引发又分为激发(provoke)和邀请(invite)。

② 否定是否认(disclaim)的一个子类。