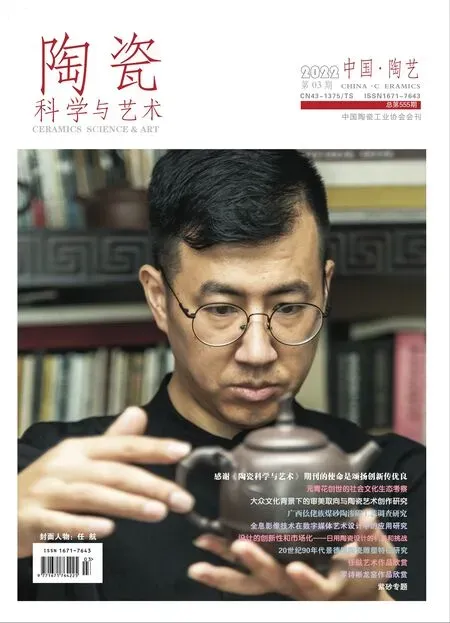

非遗文化在高职院校中活态传承途径的探索

——以泉州德化陶瓷为例

林嫦娥

泉州工艺美术职业学院 福建泉州 362500

一、引言

泉州是闽南文化的发祥地,境内非物质文化遗产丰富,但泉州当前非遗传承人才培养力度还不足,人才资源存在较大缺口。保护好、利用好、传承好非遗文化关键靠人。因此,深化产教融合,加强校地合作,把非遗文化融入高职院校教育教学,与专业课程建设、教育教学改革、校园文化建设、人才培养相结合,有助于走出一条独具特色的办学之路,提升办学品质,又可实现职业教育与区域产业无缝对接,推进以陶瓷文化为代表的非遗文化活态传承创新发展。

二、经验介绍

德化,首个世界陶瓷之都。德化瓷烧制技艺历史悠久,技艺独特,兴于唐宋,盛于明清,至今传承未断,是首批国家级非物质文化遗产项目之一。

作为一所因瓷而生、延瓷发展的学校,近年来,泉州工艺美术职业学院深入践行文化育人理念,充分发挥身边浓厚的陶瓷文化对大学生成长成才的潜移默化作用,从办学内涵、师资队伍、校园环境、社会实践等多方面入手,构建了立体化的陶瓷文化育人体系。

1.丰富顶层设计,强化文化育人保障

(1)瞄准办学定位,明确发展思路。立足地理位置优势,深入挖掘身边的浓郁的陶瓷文化,探寻办学发展出路,凝练办学特色,创新性地提出了“专业链对接全产业链,融入文化育人特色”育人理念。

(2)抓好顶层设计,完善制度保障。根据学院更名和办学定位的调整,修订学院章程,明确陶瓷特色办学定位。制定发展规划,统筹规划,分步实施,塑造和凝练校园特色文化。同时,全面做好制度的废、改、立工作,落实文化核心理念。

(3)内培外引师资,提升传承创新能力。出台《教职工在职培训进修管理暂行规定》,积极选派教师参加学术交流、教学观摩、教学培训等交流活动。开展教学“传、帮、带”,推进结对帮扶,不断加大对工艺美术专业教师的培养力度。开展“联企挂职”。制定《专业教师到企业挂职工作管理规定》,围绕培养“双师型”教师目标,分期分批安排骨干专业教师到校外实训基地和相关企业挂职锻炼,学习企业先进技术和理念,提高青年教师的业务能力及实践教学水平,不断优化学院“双师”队伍结构。

(3)校地共建合作,凝聚育人合力。联合成立政校行企协同育人委员会及分专业群、分地区工作小组;制定落实《校地协同育人管理办法》《学校名师与行业大师互兼互聘管理办法》等协同管理运行制度;与省内外陶瓷产区紧密合作,共商、共建平台基地,构建并持续改进以陶瓷文化为主线的软件和硬件环境,凝聚合力,落实文化教育与专业教育同向同行。

2.陶瓷文化引领,打造“五双”育人模式

(1)专业课、文化课双修习,夯基础提素养。①做强专业品牌,做实办学特色。设立陶瓷艺术系和陶瓷工程系,开设陶瓷设计与工艺、陶瓷制造工艺、工艺美术品设计、材料工程技术等5个陶瓷专业10个专业方向,服务传统陶瓷技艺传承与发展。②开设陶艺选修,提升人文素养。开设陶瓷艺术文化选修课,增强学生对陶瓷文化的认知,提高学生审美鉴赏能力。开设陶瓷认知课,组织新生到企业进行一周的陶瓷认知实践,感受、感知陶瓷艺术文化。

(2)名师大师双指导,承技艺塑匠心。①实施“‘大师+名师’工作室,培养现代新工匠”等人才培养模式改革,通过聘请一批国家级、省级瓷塑,瓷画大师进校,与学校名师结队共建工作室。②举行名师带徒活动,发扬传帮带培养人才的优良传统,名师带徒累计568人,为学生提高艺术造诣、吸纳名家之长、塑造“匠心精神”等开通新渠道,形成教师善教、学生乐学氛围。③充分发挥陶瓷大师、工艺名匠大师的引领作用,开展特色人才培养服务。例如为“世界陶瓷之都”德化开设“陶瓷艺术大师班”、“德化传统陶瓷雕塑进修班”、“陶瓷坯及釉料配方技术培训班”,服务陶瓷艺术的传承和产业发展。

(3)校内校外双实践,比技能促提升。每年举办文化艺术节,开展现场陶艺大赛、雕塑大赛、彩绘大赛、世界博物馆日系列陶艺活动等。承办全省日用陶瓷新产品设计与创新大赛、“闽艺杯”陶瓷艺术大赛等陶瓷技能竞赛,与企业联合举办“五洲杯”、“紫金杯”等陶艺创意设计大赛,学生出让创意思维,企业出资购买创意,作品转为产品。

(4)创新创业双引导,以创业促就业。开展“小泥巴大梦想”系列创新创业教育讲座,搭建有陶瓷创业经验的导师团队,为大学生创新创业搭建平台。建立瓷谷仙境大学生“三创园”、创客工坊、海西大学生创业孵化中心、大学生创业孵化基地等多个创业孵化基地,鼓励学生参加地方陶艺文创小夜市,助力学生创业项目的落地生根。近年来,毕业生创新创业能力不断提升,根据《2019年度高职教育质量年报》,学院学生自主创业率在全国1362所高职院校中位列第20位。

(5)动静情景双涵养,启智慧润心田。①塑造“一区一品”艺术特色校园,营造文化艺术氛围。挖掘地处世界陶瓷之都的区域优势,以红(火)、白(瓷)、绿(生态)为“三基色”,打造富有地方特色的校园艺术文化环境,规划建设迎宾形象展示区、入口核心景观区、校训文化形象区、校园文化展示区、文化休闲体验区等,着力打造现代雕塑园、德化陶瓷文化园、工艺美术大观园、校园写生基地等多功能区域环境。②建设陶瓷数字博物馆,展示传承创新之美。以建设“智慧校园”为契机,创建世界陶瓷之都网上大师馆,以“3D场景+3D商品展示”形式,实现人与作品一站式共享,引导师生欣赏大师作品;建设工艺美术数字资源库,建成3D技术公共服务平台和服务基地,推动3D技术在陶瓷产业发展和传统技艺传承中的应用。目前,3D数据库已收录2000多件德化传统瓷塑三维数据,在保护陶瓷非遗文化遗产的同时传承传统之美。承接并完成“德化瓷烧制技艺”等4个国家教学资源库项目建设。③推动陶瓷文化走向世界,增强师生文化自信。坚持开放合作创新,主动融入“一带一路”建设,与韩国江源大学、马来西亚沙巴艺术学院、台湾玄奘大学、台湾中州技术学院等艺术院校开展陶瓷文化交流和学术交流活动。建设成为商务部援外项目培训基地,承办援外培训班24期,来自埃及、斐济等100多个国家的1500名外国友人到学校开展“海丝情·陶瓷韵”国际文化交流活动,感受陶瓷文化魅力,体验学习陶瓷制作的工艺,有效地把陶瓷文化推向了世界。

3.守护文化传承,文化育人显成效

近年来,学校办学质量不断提升,办学规模不断扩大,5年间在校生人数增长了2.85倍。学校成立以来已培养3万余名高素质工艺美术技术技能人才,80%以上的德化中青年陶瓷企业老板、大师是工艺美院的校友,成为了推动陶瓷产业转型升级发展的主力军。据不完全统计,泉州工艺美院从事陶瓷类自主创业的毕业生超过400多人,其中留在德化从事陶瓷创业的有200多人。在学院师生的引领带动下,停滞数十年的柴烧陶器、手拉坯等传统工艺在德化又重新兴盛,成为陶瓷行业发展新的增长点。

三、完善建议

基于泉州市非物质文化遗产的传承情况以及泉州工艺美术职业学院的办学实践,尝试提出以下完善意见。

1.加强政策引导,实施特色培育工程。政府要加强政策引导,鼓励支持高职院校对接产业需求,根据非遗人才储备状况,结合各地文化底蕴、行业特点,开展“一区一特色”人才服务。根据各个非遗产区的不同需求,提供各类个性化人才培养和文化传承项目,推进非遗人才区域差异化发展,实现职业教育与产业发展“无缝对接”。

2.用好区域文化,打造学校办学特色。学校要把以非遗文化为代表的区域文化融入办学理念,融入校园文化内涵建设,建立“保护、传承、传播”三位一体的非遗传承生态体系,创新人才培养模式,培养复合型人才的文化产业领军人物,加快工艺美术等非遗后备人才培养,让学校真正成为培养有坚守的本地非遗文化传承人的重要基地。

3.深化产教融合,开展跨界协同育人。企业要加强参与职业教育的意识。从师资建设、课程建设、实践平台建设等方面深化产教融合,构建跨界协同育人机制,培养既懂艺术设计又懂管理营销的复合型、开拓性非遗传承人才。

4.整合多元力量,完善评价考核体系。要充分发挥高校作为国家高技能人才培训中心、省级高级技师培养基地等作用,对非遗传承人、非遗大师进行专业再培训,提高民间非遗人才的整体技艺水平和素质。鼓励各类高职院校建立非遗研究室、实训基地,开展技艺研修、带徒培养、创新创作等活动,推进非遗从业人员的资格考核认定、技术技能培训等,加强非遗文化传承人才的考核与管理。

5.传承丝路精神,探索跨国培养机制。建议充分挖掘地方历史文化内涵,通过举办援外培训等形式,以非遗作品、工艺美术精品为媒介,积极培养“一带一路”沿线国家的实用型技能人才,使非遗文化成为与沿线各国人民交流合作、增进友谊的独特载体,实现地方形象的柔性宣传和整体提升。