教育如何改变命运?新人力资本视角下教育决定社会地位获得机制探索

黄艳敏,申家丽

(天津理工大学 管理学院, 天津 300384)

在教育回报机制日趋完善的社会背景下,教育已成为超越家庭出身约束的社会地位获得机制[1]。从功能主义角度,教育是社会地位生产机制,而从冲突论角度,教育又是社会地位再生产机制[2]。教育的双重生产机制决定并改变着个人社会地位命运。当中国教育体制和社会分配机制历经变迁,探究教育到底如何发挥社会地位生产与再生产效能,或将为回答教育如何决定和改变个体社会地位命运提供理论依据。自从Blau和Duncan(1967)[1]提出社会地位获得模型(B-D模型)以来,教育作为中间变量在家庭背景掣肘子代社会地位获得中的超越作用[1]抑或代际传递效应[3]已被关注。与此不同,当前研究把教育作为社会地位获得的基础决定变量而非中间变量,聚焦揭示教育贡献社会地位生产与再生产的复合效能,为教育赋能,尤其在决定并改变个体社会地位以及社会分层结构上的教育赋能提供支撑。鉴于社会地位不平等是通过非认知因素代际传递[4],非认知能力对收入分配存在重要作用[5],故引入新人力资本理论的非认知能力,构建“教育—非认知能力—社会地位”分析框架,拓展社会地位考察维度,从中揭示教育在竞争性以及赞助性社会地位获得中的效能。

一、研究假设与研究框架

教育效能问题一直以来都受到社会和学界的共同关注,劳动收入已成为教育回报效能考察的重要视角[6]。从“书中自有黄金屋”到“读书改变命运”,再到“读书掌控命运”,中国人对教育回报预期的变迁,折射出从社会地位角度为教育赋能的广泛信念。现实生活中,既有寒门学子怀着读书改变社会地位命运劣势的抱负而努力学习,也有社会地位优越者抱着读书掌控命运的预期而注重教育投入,显现社会地位回报预期对教育决策的重要参照作用。尽管一代又一代的读书人抱着对教育改变命运的深厚期待而发奋读书,但对于教育能否以及如何改善读书人的社会地位命运,尚且存在知识缺口。鉴于此,本研究将教育效能关注维度从劳动收入[6-7]延伸至社会地位,探寻教育在社会地位生产及其再生产中的作用机制,提出新人力资本理论下教育通过非认知能力牵制社会地位获得的研究假设,力求校准教育的社会地位回报预期,为教育决定社会地位命运提供基于NCA-B-D框架的支持。

(一)教育引致社会地位生产与再生产效应

教育对社会阶层流动的作用具有双重性:一方面,父辈的社会地位优势可通过子女教育途径代际传递[3]。父辈依赖自身优势为子女社会地位获得提供额外支持的情况,依据社会获得理论,属于赞助性社会地位生产,故教育具有保持父辈社会阶层优势的赞助性社会地位生产倾向;另一方面,寒门子弟为了摆脱固有的社会地位劣势,凭借自身努力而不依靠外来帮助获得社会地位,属于社会获得理论的竞争性社会地位生产。寒门学子依靠教育途径实现竞争性社会地位升迁[7],呈现出教育促进社会阶层流动的竞争性社会地位再生产倾向。教育在社会分层形成中到底哪种倾向占据主导地位,决定了社会分层结构的走向,关系到中国能否成功构建橄榄型社会结构。对此,既往研究提供了具有启发性的碎片化证据。Javed等(2008)[8]曾从小学教育层面探究教育对巴基斯坦某地村民社会经济地位的影响,发现小学教育并未对当地村民社会地位构成显著影响。这并不足以说明教育履历对于社会地位缺乏贡献效应。随着人口受教育年限的逐渐延长,拓延的教育经历是否更容易实现受教育者的社会地位预期,陈彬莉(2007)[2]对此提出了学校教育是获得社会地位的重要机制的明确论断,显示教育与社会地位获得的潜在关联。基于高等教育经历与初职社会地位关系,杨中超和岳昌君(2016)[9]提出硕士毕业生初职社会地位高于本专科毕业生,为教育正向贡献社会地位获得提供了高等教育阶段的局部证据。有关特定教育层次人群的社会地位获得的前期研究,为探索教育经历推动多重社会地位生产与再生产效能提供了积极启示。鉴于收入水平是衡量个体社会地位客观状况的重要维度[10],本研究以收入界定客观社会地位(OSS),求证教育的主导效能。如果教育驱动客观社会地位效能得以揭示,即可将既往教育效能理论延伸到教育决定客观社会地位层面,把B-D模型中不加区分的社会地位考察范畴具体化,具体化维度之一是OSS。据此,提出教育驱动客观社会地位生产机制假设。主观社会地位(SSS)是个体对自我在社会结构中所处地位的自评指标[11],把主观社会地位纳入教育效能分析,用以评判教育给受教育者带来的主观福利改善,可为教育赋能提供主观社会地位生产的着力点。教育启迪人们感受生活的美好,也是教育效能的应有指向,故把SSS纳入社会地位考察范畴,构成扩展的B-D模型又一具体化维度。为了探求教育在主观社会地位形成中的作用,提出教育驱动主观社会地位生产机制假设。当社会地位生产关系确定了社会分层结构之后,社会地位再生产(RSS)成为社会结构保持流动性的机制基础,教育即被赋予了社会地位再生产效能的期待[2]。但有关教育具有社会地位再生产效能的既往结论主要是依据反事实推定[12]。尽管反事实推定在既往研究中有着广泛的应用,但鲜有直接证据印证教育拥有社会地位再生产效能,也缺少来自中国教育体系的考证。若能提供教育驱动社会地位再生产的证据,无疑为教育促进社会机制保持活力[2]提供证据支撑,从教育的社会地位再生产角度充实教育效能理论。基于此,把RSS纳入扩展后的B-D模型的第三具体化维度,提出以下教育驱动社会地位再生产的假设,期待其为教育通过社会地位再生产关系促进社会分层结构流动性提供直接证据支撑。

H1:教育具备社会地位生产与再生产效能。

H1.1: 本人教育履历和父母教育资历驱动客观社会地位形成。

H1.2: 教育在主观社会地位生产中发挥竞争性和赞助性效能。

H1.3: 教育与竞争性和赞助性社会地位再生产存在显著正向协变关系。

(二)非认知能力在教育决定社会地位中的能动作用

非认知能力(non-cognitive ability)是新人力资本理论的重要概念,表现为做事态度等主观能动因素。Heckman和Rubinstein(2001)开拓性地把非认知能力引入经济学领域,认为非认知能力影响劳动群体的收入报酬[13]。非认知能力超越家庭背景成为影响劳动收入的重要因素,也获得寒门学子的初职收入[7]的证据支持。鉴于收入是衡量社会地位的重要维度[10],非认知能力的收入贡献结果预示了非认知能力或将牵制社会地位。许彬 等(2021)明确提出非认知能力对职业地位获得具有显著正向作用[14]。非认知能力在劳动者收入回报和职业地位获得上的效能,显现非认知能力掣肘社会地位的研究迹象。并且,社会不平等主要通过家庭内部的非认知能力途径代际传递[4],说明了非认知能力影响社会地位优势抑或劣势在代际间传承。然而,尚无直接证据表明非认知能力与主客观社会地位形成及变迁存在关联,局限了社会获得理论对教育如何决定个人社会地位命运的解释力。鉴于非认知能力与社会地位关系现存的知识缺口,就此提出第二组研究假设,旨在揭开教育依托何种途径发挥社会地位回报效能的机制暗箱,预期为印证新人力资本理论融入社会地位获得理论的契合性提供证据支撑。

H2:非认知能力牵制社会地位获得。

H2.1:非认知能力同向驱动客观社会地位生产。

H2.2:非认知能力正向激发主观社会地位生产。

H2.3:非认知能力与社会地位再生产同向协变。

(三)非认知能力在教育驱动社会地位获得中发挥中介作用

非认知能力与认知能力在劳动市场上的回报率存在明显差异。Bowles 等(2001)测算出非认知能力在劳动市场取得回报的比率为80%[5],而认知能力的市场回报率则为60%[15]。相比之下,非认知能力在贡献劳动收入中的作用更突出。由于收入是社会地位的重要表征,非认知能力在劳动市场中的相对高回报率,很可能波及其在个体社会地位获得中的回报率,但鲜有证据反映非认知能力在社会地位获得中所发挥的作用。鉴于非认知能力在劳动回报中的重要性,且更容易自控,故选择非认知能力作为社会地位生产系统剖析的锚点。为了明确非认知能力在教育引致社会地位生产与再生产中承担的角色,需要明确非认知能力与前因变量即教育的关系。在非认知能力的劳动市场回报率比认知能力更突出的情况下[5,15],探明现行教育体系是否在学生非认知能力培养中发挥了显著作用,对于积极回应学历与能力之间的因果关联困惑是必然选择。当下,关于高学历是否等同于高能力,既有来自受教育方的困惑,也有来自劳动市场中用人方的质疑。若能充分揭示非认知能力在教育经历与教育回报关联中发挥的作用,或将消解教育领域中学历与能力的对称性之谜。故此,提出第三组研究假设,探索非认知能力在教育决定并改变社会地位命运中扮演的角色。

H3:非认知能力在教育决定社会地位获得中发挥中介效应。

H3.1:非认知能力在教育决定客观社会地位生产中释放中介效应。

H3.2:非认知能力在教育驱动主观社会地位形成中发挥中介效应。

H3.3:非认知能力显著地中介教育驱动社会经济地位再生产关系。

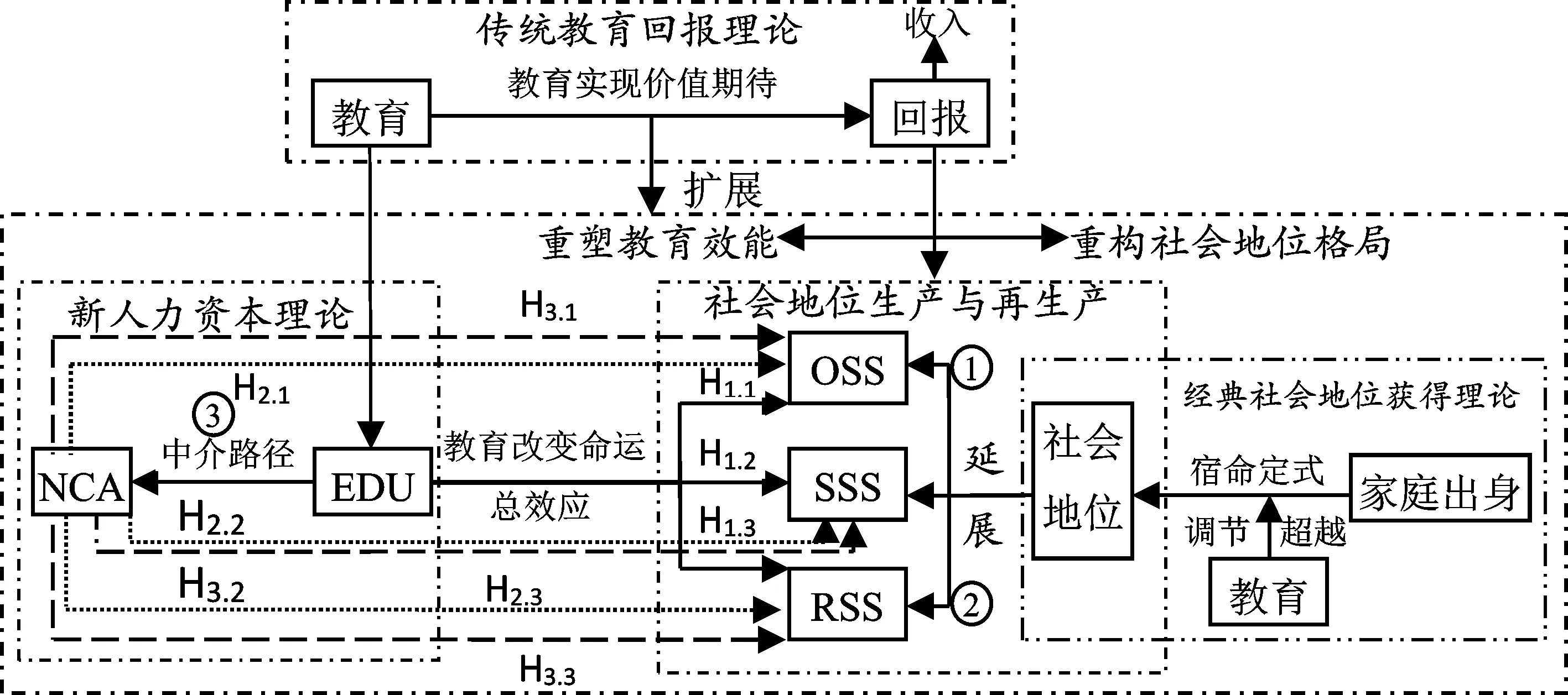

(四)NCA-B-D框架的构建

教育直接驱动个体社会地位获得并通过非认知能力掣肘社会地位形成的研究假设提出:一方面,创新性地选择教育作为社会地位获得的基础决定力量,突破了经典的社会地位获得理论以家庭出身为基础决定力量剖析社会地位获得的宿命主义藩篱,提供了受教育机会抉择以及非认知能力锤炼等主导社会地位获得的自控路径;另一方面,驱动传统教育回报理论下教育所能实现的价值期待,从劳动收入和初职社会地位扩展至社会地位,并考察社会地位的决定与变迁,这在传统教育回报理论与经典社会地位获得理论间架起新桥梁,即新人力资本理论下非认知能力介入教育在三重社会经济地位生产和再生产关系中的中介机制。由此,构建起教育回报理论、新人力资本理论与社会地位获得理论兼容并蓄的NCA-B-D框架(见图1)。相较于B-D模型主要考察主观社会地位,本框架将社会地位第一次扩展为客观社会地位,第二次扩展为社会地位再生产,才有可能反映教育对客观社会地位形成以及社会地位变迁的影响效应。此框架的第三次扩展为引入新人力资本理论的非认知能力框架,为剖析教育如何通过非认知能力路径引致竞争性和赞助性社会地位获得夯实基础。NCA-B-D框架的构建,为校准公众对教育投入的价值期待,为来自不同社会阶层家庭子弟超越社会地位命运藩篱,提供了理论框架支持。

图1 社会地位生产与再生产中的教育效能理论框架

二、研究设计

(一)数据来源

中国人民大学联合各地学术机构共同执行的中国综合社会调查项目(CGSS2017),覆盖本研究主题涉及的所有变量量表,相关量表的信度和效度在既往应用中得到过检验,为探究教育对社会地位的回报效应提供了可靠的数据来源。使用Stata15.1进行层级回归分析。在剔除未作回答或回答无效等无效样本后,共提取1872个有效样本。

(二)分析策略

为了揭示教育在社会地位获得过程中发挥的效能,采取逐步递进的分析策略。第一步,借助CGSS2017提供的大量可靠样本数据,清洗未对关注题项做出有效回答的无效样本,对各层次受教育者的主客观社会地位组间差异性等进行初步分析,并进行Pearson相关性检验;第二步,检验教育和非认知能力对客主观社会地位生产和再生产的直接贡献;第三步,检验非认知能力在教育驱动社会地位形成和重构过程中的中介效应;第四步,运用偏差校正的百分位Bootstrap方法,校验教育通过非认知能力作用社会地位获得的结果稳健性。

(三)变量处理

1.被解释变量:社会地位生产及其再生产

本研究的核心任务是探究教育在社会地位生产和再生产上的回报效能,旨在为教育赋能提供精准而具体的着力点,故社会地位现状及其变迁状况是要聚焦讨论的引致变量,即教育禀赋变化引起的变化量,构成教育效能分析的被解释变量。社会地位是“人以群分”的重要标度,既有客观角度的群内聚敛和群间异化,也有主观角度的群内认同和群间排斥,由此演绎出社会经济地位客观与主观的不同考察角度[9]。本研究确定社会地位生产中的客观社会地位(OSS)和主观社会地位(SSS)等作为教育回报考察维度。虑及社会结构流动性在构建橄榄型社会结构中的重要意义,扩展了社会地位再生产(RSS)作为第三个考察维度。考虑收入是社会地位客观状况的重要观察维度[10],选取收入作为客观社会地位测算基础。A8A提供了被调查者全年总收入数据,依据OECD提供的收入阶层划分标准,界定出基于年总收入的客观社会地位。为反映受教育者对自我社会地位的主观判断,采用主观社会地位衡量。A43把社会看成是由10个等级构成的分层结构,A43a为“在我们的社会里,有些人处在社会的上层,有些人处在社会的下层,这张卡片的梯子要从上往下看”。最高“10分”代表最顶层,最低“1分”代表最底层,代表被访者对当前在社会分层结构中所处地位的自评结果,以此衡量主观社会经济地位。A43b是调查被访者十年前所处社会分层地位。A43a与A43b差值,反映被调查者以十年前的社会地位作为参照点对自我社会地位变迁的评判,显示十年间社会地位再生产引起的社会地位变动程度,以此衡量社会地位再生产。

2.解释变量:教育与非认知能力

依据本人社会地位形成是否从教育途径获得额外的支持,分解教育考察范畴,用以揭示教育在竞争性和赞助性社会地位获得中的效能。凭借自身投入教育的努力程度形成的竞争性社会地位获得,对应个人教育履历(EDU)。依赖父辈教育优势形成的赞助性社会地位获得,分别对应父亲教育资历(FED)以及母亲教育资历(MED),这些支持社会地位获得的教育维度构成本研究的解释变量。虑及父亲和母亲对子女社会地位获得都可能存在潜在影响,本研究把父亲和母亲接受教育程度都列入考察范畴。按照被访者或其父母接受教育年限为进行变量赋值。非认知能力(NCA)是又一重要解释变量。有关非认知能力的概念尚未达成共识,性格特质和做事态度等都属于非认知能力范畴。本研究选择与社会地位获得紧密关联的做事态度作为非认知能力的衡量基准。依据机会平等理论,个体追寻目标的努力水平是最终结果的重要决定因素,而努力追寻目标的做事态度恰是内在努力的外化表征,故以做事态度考察非认知能力。D39.2为“目前,我正竭尽全力追求我的目标”,反映了个体由抱负心、成就感和效能感等性格特质形成的做事态度,制约个体社会地位获取竞争结果,故以此表征非认知能力。被调查者对此表述的认可程度从“完全不符合”到“完全符合”共分八个有效等级,代表非认知能力由弱到强的离散状态,为厘清教育禀赋依托非认知能力途径在两类社会地位获得中的回报机制奠定了实证分析基础。

3.控制变量及内生性检验

考虑到个体特征对个人社会地位获得可能产生的潜在影响,借鉴既往研究为了规避核心变量以外的因素的额外干扰而引入控制变量的做法[6-7,11],从个体特征中抽取控制变量。因此,性别(GEN)、年龄(AGE)、婚姻(MAR)、健康(HEA)、就业状况(EMP)、房产规模(ASS)、养老保险(LIN)和医疗保险(MIN)列为控制变量。在对核心变量进行描述性统计(见表1)基础上,采用杜宾-吴-豪斯曼检验法进行内生性检验,变量内生性均不显著,为教育在决定个人社会地位命运上的精准赋能提供了可靠的实证分析保障。

表1 核心变量的统计性描述

三、结果与讨论

(一)预检验

就客观社会地位极值水平和样本出现频次而言(见表1),其最大值为3,最小值为1,居于OSS分层结构顶层的样本占比为24.59%,而OSS分层结构的底层样本占比46.88%。最优阶层规模明显低于最劣阶层,中产阶层规模也明显小于底层,表明以OSS分层的社会结构趋向金字塔型。基于此,以教育驱动个体社会地位浮动继而驱使社会分层结构向橄榄型优化存在必然性。由SSS极值水平和出现频次统计结果显示,样本人群分布在SSS结构顶端与底层的比重均为0.06%,SSS分层结构两端规模远不及OSS阶层结构的,与SSS分割层数较多使得出现在两端的样本规模被部分挤占有关,但也折射出主观认知的社会地位分层结构要比客观分层,更趋向于橄榄型。社会地位浮动情况显示,最小值为负值代表社会地位再生产引起社会地位退化,而最大值为正值代表社会地位再生产引起社会地位升迁,RSS平均值为0.6626>0,表明样本人群社会地位再生产在总体上处于向上升迁状态。有逾35%人群在十年间保持社会地位不变,说明社会地位分层结构较为稳定。但也存在负面倾向,即感知到社会地位发生退化的人群达到11.81%。社会地位沦落感,既可能是社会流动性的合理结果,也可能是违背正义的分配不公平导致的社会地位变动结果。为辨别社会地位变动正义性与否,需要探索影响社会地位获得的主导因素,引入非认知能力则是理性选择。样本非认知能力最大值为8,其出现频率4.28%高于最小值1的出现频率3.41%,显示出高非认知能力占优迹象。但样本人群非认知能力的均值接近5,处于非认知能力取值范畴的中间段,反映一部分人做事态度的“佛系”倾向。比较本人教育和父母教育处于最值的样本规模,本人教育处于最大值的样本规模大于父辈的,表明高等教育的覆盖面在扩大。而其最小值的规模却小于父辈的,反映最小值对应的未受过学校教育人群在萎缩,显现中国教育良性发展态势。并且,本人教育履历的样本均值为9.513,皆高于父亲教育资历均值5.232抑或母亲教育资历均值3.977,这从教育水平代际差异角度补充了中国教育体系良性发展的现实证据。

独立样本t检验结果(见表2)显示,年龄分组的主客观社会地位生产及其再生产、非认知能力和教育禀赋的均值组间差异显著,表明社会地位状况及变迁倾向、自我教育履历和非认知能力均存在着年龄分化。此外,就业状况与健康分组在社会地位生产及其再生产等方面的组间差异也显著。就业人群比未就业人群既在客观社会地位上占据相对优势,又在主观社会地位上显著占优,表明工作奋斗乃是社会地位获得的必要基础。健康人群在三重社会地位获得上的优势显著。有房群体在OSS(2.04±0.85)和SSS(4.38±1.69)上,都优于无房组(1.69±0.79;4.05±1.09),表明房产对社会地位分割的影响不可忽视。其他维度组间差异显著性不足,暂不讨论。

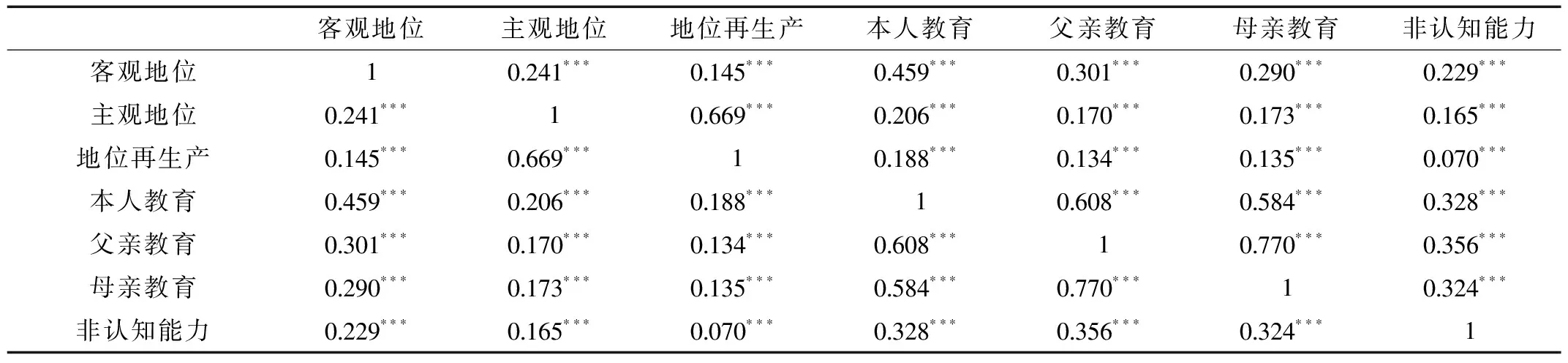

(二)相关性检验

社会地位生产及其再生产、教育履历和非认知能力,均在个体特征上呈现出群内聚拢而群间分化的特质(见表2)。基于此,运用相关性检验探索NCA-B-D框架内的核心变量之间的相关性(见表3),为回归分析奠定基础。教育与客观社会地位显著相关(0.459,p=0.000),与主观社会地位的相关性(0.2405,p=0.000),与社会地位再生产相关性(0.145,p=0.000)皆显著,显示了教育与社会地位的关联性,为后续用层级回归分析揭示教育对社会地位生产和再生产的教育回报效能奠定基础。非认知能力分别与OSS的相关性(0.229,p=0.000)、与SSS的相关性(0.165,p=0.000)及与RSS(0.070,p=0.000)的相关性都显著。非认知能力与本人教育的相关性(0.328,p=0.000)、与父亲教育的相关性(0.356,p=0.000)、与母亲教育的相关性(0.324,p=0.000)均显著,说明深入揭示教育与非认知能力的关联关系具备了相关性基础。鉴于当下研究目的是揭示教育及其通过非认知能力的中介路径对不同侧面社会地位的独立影响,故不考虑三个社会地位变量之间的相关性问题。

表2 变量的描述性统计和组间差异检验

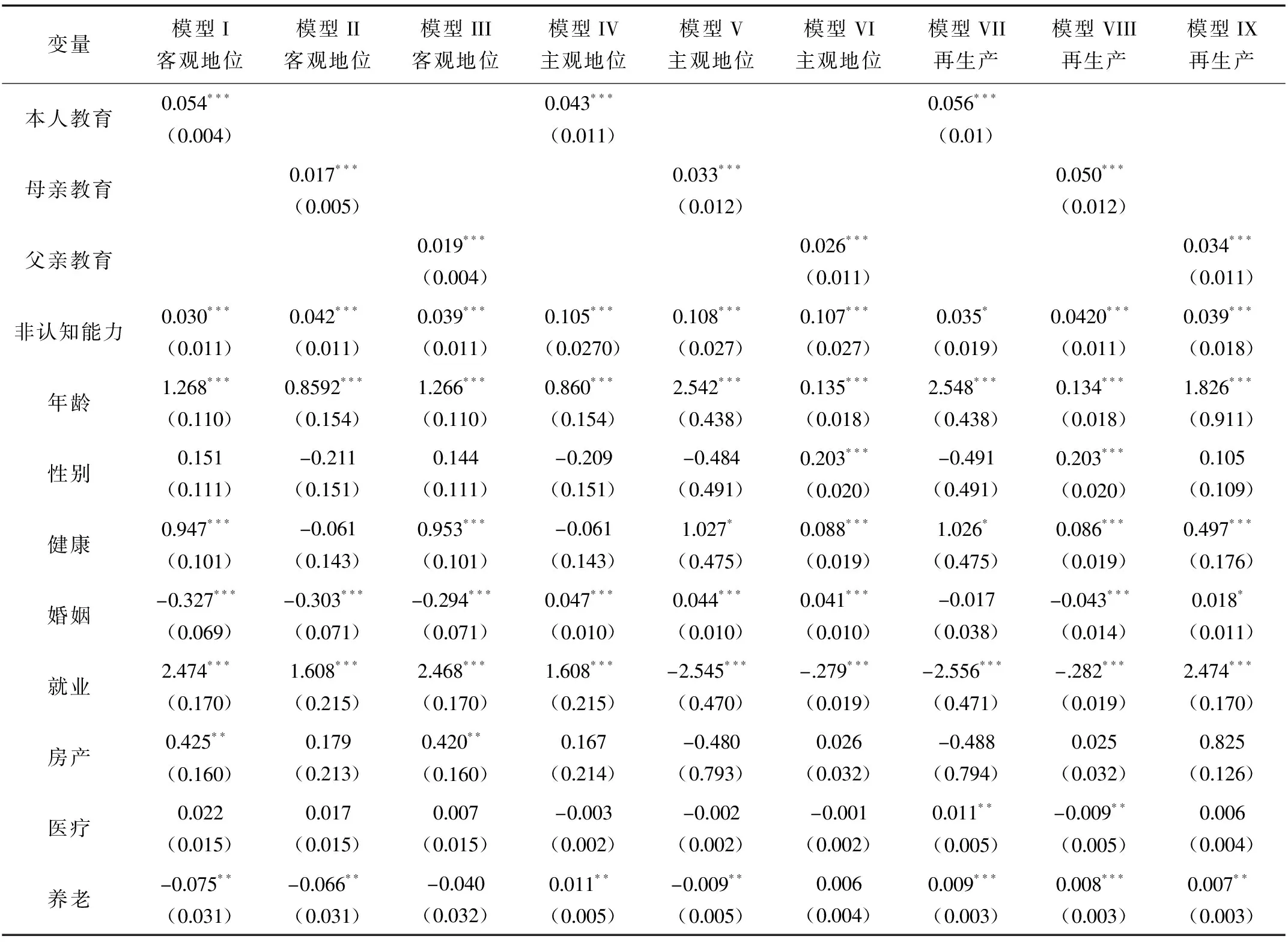

(三)教育在社会地位生产和再生产中释放显著效能

表4中模型I、IV和VII揭示了个人教育履历贡献客观社会地位生产、主观社会地位生产以及社会地位再生产的显著性,为既往研究认为教育具有社会地位生产和再生产机制的理论推定提供了证据。教育对客观社会地位生产的边际贡献系数为0.054,且在P<0.005水平下显著,表明个体接受教育履历每增加一年,将促进其在日后的社会结构中的地位等级提升5.44%。相较于Hout等(2006)关于教育驱动社会地位分层反事实证据[12],三个模型提供的个人教育履历对三重社会地位的贡献效应证据表明,个体凭借自身努力学习而不依靠外来帮助就能促进社会地位获得,为教育赋能提供了竞争性社会地位获得的支撑。教育的回报效能并不限于对受教育者本人社会地位的贡献效应,教育的代际外溢效应扩大了教育的社会地位回报效能。父亲教育层次对子代社会地位获得的贡献系数为0.019,而母亲教育程度的贡献度为0.017,表明教育具有赞助性社会地位回报效能。父母教育资历引致社会地位赞助性升迁的总效率0.036,明显低于本人教育履历贡献竞争性升迁的效率0.054,说明竞争性社会地位升迁是教育产生社会地位回报效能的主导效能。与此对照,Blau和Duncan曾经测算出美国父亲教育资历对子代职业地位的解释系数为0.394[1],明显高于中国父亲教育(0.019)或母亲教育(0.017)对子女社会地位的制约程度,表明美国教育体系加剧了美国社会阶层固化倾向。中国社会教育体系引致赞助性社会地位获得倾向较低,为莘莘学子秉承“我的命运,我做主”的社会地位信念提供了证据支撑。

表3 变量间的相关性检验

当下研究依托表4模型IV结果显示,教育对主观社会地位贡献系数(0.043,p<0.005),表明延展教育履历可提升个人在社会分层结构中的社会地位获得感。模型VII显示教育具有竞争性社会地位升迁效应(0.056,p<0.005),说明教育的社会地位再生产效能显著存在。既往研究已为教育贡献社会地位初次生产提供了证据[6-7],但鲜有提供教育牵制社会地位再生产的证据。教育贡献RSS的结果揭示,补充了教育通过社会地位再生产而促进社会阶层流动的证据,诠释了当代中国教育体系在决定并改变每位受教育者的社会地位命运同时,也重构了由无数微观个体的社会地位构筑的社会阶层结构的强大效能。

表4 教育的社会地位生产和再生产效能检验

(四)非认知能力主宰社会地位沉浮

非认知能力对三重社会地位获得的驱动效应揭示,为实现社会地位获得的内生性提供了调控支点。由做事态度表征的非认知能力具有个体可以自主选择的可控性,依托教育经历中非认知能力的有效引导,形成非认知能力主宰社会地位沉浮的效应,与既往突出认知能力对社会地位获得的决定作用形成反差。Herrstein和Murray(1994)主张认知能力是社会分层结构最重要的决定因素[16]。该观点招致学界和公众的猛烈抨击,有人担心这将加剧以精英意识形态为基础的社会不平等。尽管反对认知能力在社会分层中的决定作用,但鲜有研究能提供认知能力以外的人力资本制约社会分层的证据。在P≤0.005显著性水平下,非认知能力贡献客观社会地位的边际效应(0.030,0.011),补充了非认知能力在客观社会地位获得中起决定作用的直接证据。既往研究测算,非认知能力对初职小时工资对数的贡献系数为0.116~0.072(许多多,2017)[7],均给出了非认知能力与劳动收入间接表征的社会地位的关联证据,但尚未提供非认知能力与社会地位的直接证据。与此对照,当前提供的非认知能力贡献客观社会地位的证据,为批判性扬弃Herrstein和Murray(1994)[16]关于社会分层由人力资本决定的理论逻辑提供了直接证据。在承认人力资本制约社会地位获得的框架下,非认知能力对OSS显著正向贡献效应的揭示,打破了基于认知能力解释人力资本决定社会分层的局限性,这既是人力资本理论的进步,又为化解以精英意识形态为基础的社会不平等风险提供了基于非认知能力的可行性。强化以非认知能力为基础的奋斗者意识形态,弱化以认知能力为基础的精英意识形态,益于激发人们挖掘非认知能力潜能,促成竞争性客观社会地位浮动主导分层结构保持流动性,促进社会和谐安定。职业地位作为社会地位的子集,许彬 等(2021)[14]选用人格特质表征非认知能力,衡量其对职业地位的贡献系数介于0.103~4.521,本研究揭示了由做事态度刻画的非认知能力作用于OSS的边际效应(0.030,0.011)及其作用于SSS的边际效应(0.105,0.027),完整地提供了非认知能力贡献社会地位获得的证据,为扬弃人力资本对于社会地位获得的决定性作用提供了定量依据。因此,主客观社会地位衍生的幸福是在淬炼非认知能力的奋斗过程中创造出来的,为“幸福是奋斗出来的”的社会信念提供了理论基础和证据支撑。

非认知能力对于社会地位的贡献不止于社会地位的初次生产环节。在社会地位再生产中,当下研究选择个体当前所处社会地位与十年前对比形成的阶层浮动程度表征社会地位再生产水平,非认知能力贡献社会地位再生产的直接效应(0.035,0.019)表明,非认知能力每提升一个等级,社会地位再生产水平将显著提升3.5%,为个体层面社会地位再生产厘清了来自非认知能力的驱动因素,为非认知能力主宰个人社会地位沉浮提供了确凿的证据。鉴于非认知能力正向贡献RSS的显著性,表明个体投入非认知能力的努力程度越高,由此引起社会地位跃迁程度越大。个体社会地位命运的沉浮是由自我选择投入非认知能力的努力多寡而自行掌控,个体在社会地位再生产中的社会地位下沉与上浮,恰好是脱离阶层固化的力量。尽管“十年河东,十年河西”,盛衰无常,非认知能力对RSS的决定作用,为当代教育体系深入贯彻素质教育方针提供了锤炼学生非认知能力的指向,益于实现社会地位受非认知能力驱动的自主跃迁,增强社会地位获得的正义性。缓解人们对认知能力的过分倚重,消减社会地位获得竞争中的投机倾向和宿命倾向:认知能力强者凭借智力优势而投机取得社会地位成功;认知能力弱者屈服智力劣势而宿命地接受命运安排。致力构建基于品格韧性的非认知能力主宰命运的社会心态,固化奋斗者意识形态。

(五)非认知能力在教育驱动社会地位获得中释放中介效应

运用中介效应分析,直面“学校到底教会学生什么”的问题,求证教育与非认知能力在社会地位生产及其再生产中的关系,充分补充经典社会地位决定模型。教育履历作为基础引致变量,即处于多重逻辑回归分析链条最前端,对中介变量及后果变量发挥基础性影响的解释变量,非认知能力作为中介变量,在P≤0.005的水平下,前者显著贡献后者的边际效应(0.048,0.010)(见图2a),表明学校对培养学生的非认知能力具有显著贡献,印证了学校教育与学生非认知能力提升存在显著关联,补充了既往关于非认知能力主要从工作中获得的结论。鉴于此,学校既承担了培养学生认知能力的“教书”使命,也践行了锤炼学生非认知能力的“育人”使命,为诠释学校教育在教书育人上的使命担当提供了当期教育回报效能的证据支持。父亲和母亲教育资历持续影响子代非认知能力的贡献度各为(0.061,0.009)(图2b)和(0.051,0.010)(图2c),表明父母所受的学校教育具有贡献子女非认知能力的跨期累积效应。教育在非认知能力培养上的当期回报效应与跨期回报效应,为立足于学生非认知能力培养的教育赋能提供了证据支撑。

图2 教育和非认知能力对社会地位获得的作用关系

四、结论及启示

本人教育履历显著正向贡献OSS和SSS竞争性升迁的直接效应,为教育决定个人社会地位命运提供了证据支持。父亲或母亲教育资历也显著驱动子代OSS和SSS赞助性升迁。印证了世代秉承的教育改变命运信念的合理性。父亲或母亲教育资历贡献子代客观社会地位生产的总效应低于本人教育的贡献,揭示了教育的社会地位生产机制的正义性。教育和非认知能力贡献社会地位再生产表明,教育能改变命运。

教育本身及其依托非认知能力中介路径贡献个体社会地位决定以及社会分层结构浮动,为教育赋能提供了如下启示。

首先,借助“双减”归还学生非认知能力培养空间。践行“双减”政策,着力在低效重复的作业训练和冗余的校外辅导上做双重减法,归还学生自由探索式学习空间。“双减”不止于在量上做减法,最终的落脚点是要把学生解放出来的时间和精力进行有效再分配,要在结构上做“加减复合运算”。以“新课标”为依据,不断创新以学生为本的课堂教学策略,增强学生在课上消化理解知识,进而减少课后重复训练作业。在文化课程辅导与兴趣特长辅导间做一减一加的结构调整。设立兴趣特长培养计划,帮助学生体验生活的美好,激励学生为美好的生活而奋力拼搏的非认知能力,助力学生淬炼尚拼搏、耐压力、勇担当等性格韧性。非认知能力培养不应是追求自我效用最大化的精致利己主义小格局。借助“双减”和“新课标”释放的练就非认知能力机会,激发学生将社会地位获得的个人理想融入优化社会阶层结构实现民族复兴的社会理想中,构筑在社会地位竞争洪流中行稳致远的非认知能力格局。

其次,家校共育学生非认知能力。教育发展的客观形势使得家长配合学校教育成为一种必然。家庭参与学校教育不应是把认知能力培养从校内过度地延伸到家庭。两者应是互补配合,相互平衡关系。家校教育应在培养目标上达成一致,学校教育判断学生进步与否的依据不应被简化为分数,更不应是家庭教育判断孩子好坏及其未来社会地位能否成功的依据,构建非认知能力是学生行稳致远的根基的教育观。注重非认知能力的早期培养,以榜样教化、行为示范、角色互换等多样化方式培养其品格韧性,为认知能力训练面临的复杂学习任务提供专注力、抗挫力、坚持力等非认知能力支撑。

尽管社会地位沉浮无常,“十年河东,十年河西”,但教育本身及其依托非认知能力中介路径贡献社会地位产生及其再产生效应,为突破社会地位获得的宿命藩篱提供了科学支撑。推动“双减”和“新课标”等政策在学校教育和家庭教育中落地,着力在非认知能力培养上生根发芽,充分释放教育的社会地位回报效应,促成教育在个人社会地位命运决定以及社会结构优化促进国运昌盛中开花结果,持续彰显融入非认知能力的教育效能。