霍州陈村窑始烧年代及相关问题初探

于陆洋 朱鑫海

(1.中国文物信息咨询中心 2.浙江大学艺术与考古学院)

霍州窑位于今山西省霍州市西南约七公里的白龙镇陈村,西依吕梁山,东临汾河水。该窑址目前尚未进行过科学考古发掘。20 世纪70 年代,故宫博物院最早对该窑进行调查[1],1986 年临汾地区文物普查队对该窑址进行普查,1989 年陶富海与刘秋平又进行了踏察[2]。

一、霍州窑细白瓷产品与研究现状

图一 元代霍州窑细白瓷

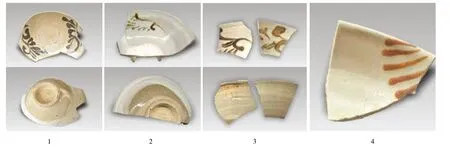

目前学界对霍州窑产品内涵的认知主要来源于其薄胎细白瓷产品,又以元代器物最具代表性,如后至元五年(1339 年)西安曲江张达夫墓出土白瓷单耳杯[3](图一)。在元代北方地区窑业普遍衰落之时,霍州窑是唯一一处以精细瓷器为主流产品的精英窑场,并有明清时期的文献记载,在中国陶瓷史中具有较高的历史地位。由于有自身纪年器的发现以及考古发掘新材料的公布,霍州窑在金代亦大量烧造有细白瓷产品已不存在任何疑问,如大定二十二年(1188 年)汾西郝家沟墓出土白瓷盘[4](图二,1)、明昌三年(1192 年)侯马H4M101 出土白瓷盘[5](图二,2)、故宫博物院藏墨书“明昌四年(1193 年)”白瓷盘[6](图二,3)以及甘肃华池窖藏所出白瓷印花盏[7]。上述窑址所出土器物的胎釉、器型与支烧特征与陈村窑址所采集标本完全相符。基于此,学界普遍认为该窑址的烧造年代为金元时期,而金代则为其创烧时期[8]。

图二 金代霍州窑细白瓷

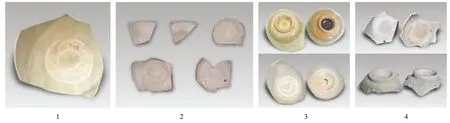

图三 霍州窑第一类粗瓷标本

图四 霍州窑第二类粗瓷标本

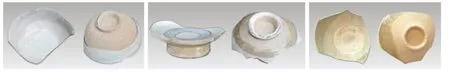

二、霍州窑粗瓷产品概述

从陈村窑址散落瓷片标本的情况看,除薄胎细白瓷产品外,还存在有大量制作相对较粗的产品,以化妆土白瓷为主流。根据器物特征大体可分为两类:第一类多为素面,窄足墙较高,碗盘类器物使用内底涩圈叠烧[9](图三);第二类则多绘有黑花装饰,宽圈足较矮,碗盘类器物使用内底多粘钉支烧,粘钉较为粗大(图四)。后者由于器物文化因素较多,且有纪年标本进行比对,可以确定为明代所烧[10]。前者在以往的调查研究中常被忽视,其烧造年代亦未见有学者进行讨论[11]。故若讨论霍州窑的始烧年代,则应先对该类产品的年代进行考证。

图五 霍州陈村窑址环境

图六 化妆土白瓷碗

图七 化妆土白瓷盏

笔者于2015 年与2018 年先后三次对陈村窑址进行考察,采集了部分具有代表性的标本,并结合山西博物院詹坚、逯斌与山西省考古研究院曹俊等师友多年来在该窑址的调查发现,以及少量具有代表性的馆藏器物,力图对这一问题做一探讨。

第一类粗瓷[12]集中发现于2006 年所立全国重点文物单位保护碑的西南侧山坡断面处[13](图五),细白瓷与第二类粗瓷等其他器物在该地点极少发现。品种可分为化妆土白瓷、黑釉与黄釉三类。

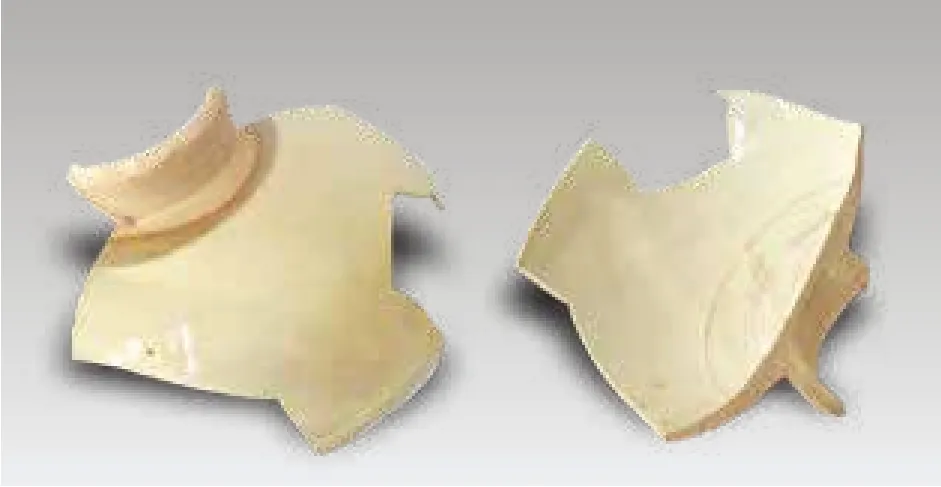

(一)化妆土白瓷

遗存数量较大。该类产品基本特征表现为:胎色偏黄,胎体厚重。胎质较为坚硬,淘洗不精,常见有黑色杂质斑点。多层化妆土较薄且不均匀,外壁均不及底。部分碗底的足端一周施有化妆土。透明釉在外壁止于圈足之上,亦不肥厚,积釉处颜色泛青黄。

器类以碗的出现频率最高(图六)。个体差异不大,普遍呈现为尖唇、敞口、深腹、圈足的特征。足墙较直,于足端转角处斜切一刀,挖足过肩。均采用内底刮涩圈叠烧的装烧方式,涩圈较宽且不规整。由于多见外壁近口沿处留有窑渣痕迹,故推测应为倒置于窑柱的无匣钵裸烧。另有盏(图七)、碟(图八)、温碗(图九)、罐[14](图一〇)等形制,数量较少。

该类品种的装饰并不丰富,以素面为主。部分碗类使用白化妆土凸线纹表现出类似金属器的出筋效果(图一一)。另有少量白地绘花装饰,多为黑色花纹(图一二,1、2、3),仅有一例为赭红彩(图一二,4)。珍珠地划花非常稀少,见有叶形枕标本(图一三)。

图八 化妆土白瓷碟

图九 化妆土白瓷温碗

图一〇 化妆土白瓷罐

图一一 化妆土白瓷凸线纹装饰

图一二 化妆土白瓷绘花装饰

图一三 化妆土白瓷珍珠地划花装饰

(二)黑釉

黑釉瓷器品种的比例并不算高。釉层较薄、光泽度较佳、流动性偏高。胎质、胎色与化妆土白瓷基本一致,部分器物足端处施白色化妆土。器类见有碗(图一四,1)、盏(图一四,2)、罐、盖等。盏类器物具有一定特色,做工相对较为精致,内壁泼洒酱斑。多为斗笠造型,足端较圆,圈足内心施釉。还发现口沿有白边装饰的碗类标本(图一四,3)。

(三)黄釉

图一四 黑釉瓷

图一五 黄釉

图一六 盏类器型对比(一)

另有少量黄釉产品。一类为素面,碗类内壁施黄釉,外壁施黑釉(图一五,1),足端施化妆土。与化妆土白瓷碗的胎体、形制与装烧工艺特征均近似。另一类有印花装饰(图一五,2),亦为碗类,数量极少。

三、霍州窑第一类粗瓷产品的年代

第一类粗瓷产品的年代可以通过器型、装饰品种与制作技术三个角度进行类比判断。

(一)器型

化妆土白瓷、黑釉与黄釉皆以碗类为大宗产品,其中一类最为常见的造型与太原孟家井窑址、交城磁窑村窑址所采集的标本极为接近,均表现为敞口、深弧腹、直足墙、足墙与足端转角处斜切、挖足过肩等特征。盏类器物具有较强的年代信息。化妆土白瓷发现有斗笠形盏残片(图一六,1),厚圆唇、斜直壁、深腹,底足处残缺,与洛阳赵思温夫妇墓(不晚于政和八年1118 年)出土的青釉盏(图一六,2)形制基本一致[15]。

图一七 盏类器型对比(二)

图一八 白地黑(赭)花装饰对比

图一九 金代汾河流域白地黑花装饰

黑釉斗笠盏(图一七,1)整体与崇宁元年(1102 年)蓝田吕义山墓[16](图一七,2)以及崇宁二年(1103 年)蓝田吕锡山墓[17](图一七,3)出土器较为近似。圈足足墙与足端转角处均斜切一刀,使得足端造型较为圆润。该类近乎满釉的黑瓷大口小足斗笠盏在金代遗迹单位中出土极少,而普遍流行于北宋时期北方地区的诸多窑场。

(二)装饰品种

带有装饰的器物比例并不高,但相较器型更具时代特征。白地黑(赭)花的纹样多为抽象的草叶纹(图一八,1),与11 世纪前半叶广泛流行于山西地区的白地赭彩风格相同[18],如和林格尔盛乐古城出土长颈盘口瓶[19](图一八,2)以及交城磁窑村[20](图一八,3)与介休洪山窑址[21](图一八,4)采集的碗。而与金代汾河流域窑场具象写实的绘画风格相差较大,如正隆四年(1159 年)汾阳东龙观M40 出土的折枝花草纹盘[22](图一九,1)与河津固镇窑址发掘出土的菊花纹枕(一九,2)。珍珠地划花在北宋时期的北方地区广泛流行,进入金代后式微显著,但却在距离陈村窑址距离较近的河津固镇窑址大量发现。因此,这一装饰工艺整体的时空发展格局对陈村窑址标本年代判定的指向性并不太强。但值得注意的是,窑址发现珍珠地划花装饰的标本器型为叶形枕,通过笔者对这一器类的编年研究,认为其在北方流行的下限应不晚于金代中期[23],故陈村窑址发现的叶形枕标本也大概率符合这一规律。使用白化妆土凸线纹对碗盘类进行装饰的工艺在北宋时期较为流行,除霍州窑址采集标本(图二〇,1)外,还包括有交城窑址采集的碗类标本[24](图二〇,2)。青釉瓷器上也常用凸线纹装饰,如元符三年(1100 年)蓝田吕大忠墓出土的耀州窑器[25](图二〇,3)。

图二〇 凸线纹装饰

图二一 黑釉白边装饰

图二二 霍州窑与周邻窑场制作技术对比

图二三 金代汾河流域化妆土白瓷

黄釉印花标本发现数量不大,根据笔者先前的研究结论,其为北宋中晚期北方地区窑场广泛烧造的一类装饰品种,在汾河流域的太原孟家井窑址、介休洪山窑址与乡宁土圪堆窑址皆有发现[26]。另外,霍州窑黑釉品种常见有白边装饰,与北宋时期介休洪山窑的工艺近似。该类装饰在北宋河南、河北与山东地区亦较为流行,见有山东省造纸厂出土侈口盏[27](图二一)。

(三)制作技术

化妆土白瓷碗是霍州窑粗瓷产品中最为多见的一类(图二二,1),其各处技术细节与交城磁窑村窑址(图二二,2)、太原孟家井窑址(图二二,3)、乡宁土圪堆窑址(图二二,4)采集的器物特征非常相近:如多层化妆土不匀且白度不高、足墙与足端转角处斜切、内底涩圈较宽且不规整等。

我们可以看出,霍州窑一类化妆土白瓷碗与交城磁窑村窑址、太原孟家井窑址、乡宁土圪堆窑址等汾河流域窑场的部分产品相似度较高,我们应该可以确认四处窑场该类产品的共时性。但该类产品目前并无明确年代线索。

图二四 霍州窑址地理位置

我们可以从另一个角度进行分析:由于窑址与周边墓葬材料较为丰富,金代汾河流域窑场的产品面貌相对清晰。以化妆土白瓷为例,太原孟家井窑的碗盘通常仅有内壁施化妆土,胎壁较薄,圈足较窄。采用涩圈叠烧。装饰流行印花,纹饰以缠枝花卉纹为主流,如故宫博物院采集例[28](图二三,1)。刻花与剔花则常见于枕类,题材较为丰富,有折枝花卉纹、动物纹以及文字题材等。介休南街窑碗盘类外壁化妆土施至近底处,胎体厚。采用5~6 粘钉叠烧。以印花装饰居多,花纹模糊不清,多为缠枝花卉纹,见有汾阳东龙观M1:22[29](图二三,2)。白地黑花除碗盘类外,大量用于枕类的装饰,纹饰以折枝花卉纹为主,部分采用黑、赭双彩装饰。河津固镇窑与乡宁土圪堆窑距离相隔较近,产品特征相似,也可算作一处窑场。两窑场金代碗盘类胎体较为厚重,施化妆土至外壁下部,胎色偏深(图二三,3)。采用5 粘钉叠烧。装饰有绘黑花、珍珠地划花、剔花填彩、黑地白花等。黑花最为多见,以折枝草叶纹或折枝花卉为主要题材,花叶较为秀美。整体而言,汾河流域各窑场金代产品特征具有一定差异,但也存在一定的共性,具体表现为化妆土相对均匀、白度较高、胎体较薄、圈足矮宽、足墙与足端垂直,多用粘钉进行支烧等。以霍州窑为代表的该类白瓷碗与金代汾河流域各窑场流行的碗类制作与装烧方式具有明显区别,不应为金代所烧。笔者通过窑址调查认为,交城磁窑村窑与乡宁土圪堆窑整体的烧造年代大体为宋金时期,未发现典型元代产品。因此,我们推测该类白瓷碗可能为北宋制品。

另外,目前尚未从墓葬考古材料中辨认出该类粗瓷。从霍州窑周邻地区墓葬出土瓷器的情况看,北宋时期的墓葬相对较少,金元时期墓葬则有大量发现,如侯马地区金墓数量非常可观,出土了各类化妆土白瓷碗盘,如天德三年(1151 年)牛村西墓[30]、东庄墓[31]、平阳机械厂64H4M102[32]等,特征与上述粗瓷差距较为显著。

四、相关问题讨论

通过从以上几个角度进行分析可以看出,霍州陈村窑址所出该类粗瓷产品的年代不应晚于金代中期,其与周边窑场北宋中晚期的产品有较多相近之处,大概率可早至北宋时期。也就是说,应早于代表霍州窑典型产品的无化妆土薄胎细白瓷。应当注意的是,霍州窑被学界周知的细白瓷器物传统的烧造年代范围较为明确,上述粗瓷产品与其并无太强的技术关联。

在我们以长距离河流作为地理单元进行窑业考察时,汾河流域应算是北方地区非常少见的典型案例,该类粗瓷年代的确定对我们了解汾河流域窑场的发展脉络具有较大的意义。霍州陈村窑址地处太原盆地(晋中)与临汾盆地(晋南)之间的走廊地带(图二四),其粗瓷典型产品与北宋时期同属汾河流域的晋中地区介休洪山窑、交城磁窑村窑、太原孟家井窑以及晋南地区乡宁土圪堆窑、河津固镇窑具有较强的亲缘性,基本可确认其存在较为紧密的技术交流[33]。

与北宋晚期诸窑风格凝练且集中相比,金代汾河流域窑场产品则相对显得松散与庞杂,并不具备很强的文化同一性。我们由此可进行初步推测:在进入金朝统治后,汾河流域窑业格局可能发生了较大的变动。天会四年(1126 年),金军南下时,“汾州、威胜、隆德、晋、绛、泽州民扶老携幼,渡河南奔者数万计,诸州县井邑皆空”[34]。受战乱影响,至皇统和议(1141 年)之时,这一地区的窑业生产或许都未得到恢复。这一历史背景可能直接导致整体经济地理格局的变动,面貌一致的瓷器原生文化因素消失,各窑场逐渐形成新的烧造传统。

由于除河津固镇窑址外,其他汾河流域窑场并未进行过考古发掘工作,故尚不足以依托精准的文化史框架对窑业变革进行进一步研究。但从目前笔者所掌握各窑场的调查材料来看,汾河流域窑业的文化谱系发展可能并不连贯,显示出其并非为稳定、独立、连续发展的窑业生产区域。霍州窑可能即是在宋金之际失去了先前的技术传统,但却发展出精细白瓷的烧造技术,并在元代时烧造出北方地区最高品质的白瓷器。

五、小 结

笔者通过对近年来的调查材料进行整理,对霍州陈村窑址所出一类之前未被关注的粗瓷产品年代进行考定。其集中发现于2006 年所立全国重点文物单位保护碑的西南侧山坡断面处。出现频率最高的品种为化妆土白瓷,器型多为碗。装饰并不丰富,以素面为主。另有黑釉与黄釉产品。通过器型、装饰品种与制作技术三个角度与周邻以及北方地区其他窑场产品进行类比,我们认为该类粗瓷产品应不晚于金代中期,并可能早至北宋时期。其与年代相对清晰的金代汾河流域窑场产品特征有较大差异。

霍州窑该类粗瓷典型产品与北宋时期同属汾河流域的晋中地区介休洪山窑、交城磁窑村窑、太原孟家井窑以及晋南地区乡宁土圪堆窑、河津固镇窑具有较强的亲缘性,基本可确认其存在较为紧密的技术交流,这与金代汾河流域各窑场产品松散与庞杂的面貌截然不同。宋金战争可能是导致整体经济地理格局变动的重要因素。汾河流域窑业的文化谱系发展并不连贯,其并非为稳定、独立、连续发展的窑业生产区域。

[1]冯小琦:《故宫博物院藏中国古代窑址标本:山西、甘肃、内蒙古》,故宫出版社,2013 年,第216 页。

[2]陶富海:《山西霍州市陈村瓷窑址的调查考古》,《考古》1992 年第6 期。

[3]西安市文物保护考古研究院:《西安曲江元代张达夫及其夫人墓发掘简报》,《文物》2013 年第8 期。

[4]山西省考古研究所、临汾市文物工作站、汾西县文物旅游局:《山西汾西郝家沟金代墓葬发掘简报》,《中国国家博物馆馆刊》2018 年第12 期。

[5]张柏等:《中国出土瓷器全集·山西》,科学出版社,2008 年,第86 页。

[6]叶佩兰:《元代瓷器》,九州图书出版社,1998 年,第204 页。

[7]张柏等:《中国出土瓷器全集(甘肃等)》,科学出版社,2008 年,第62 页。该窖藏一同出土有多件典型金代晚期的耀州窑青釉瓷器,如青釉三足炉与略阳出土墨书“嘉泰四年七月”(1204 年)月白釉器应属同一时期产品。详见汉中地区文化馆、略阳县文化馆:《陕西省略阳县出土的宋瓷》,《文物》1976 年第11 期。

[8]如冯先铭、冯小琦均认为“霍县窑创于金而盛于元”。详见冯先铭:《三十年来我国陶瓷考古的收获》,《故宫博物院院刊》1980 年第1 期;冯小琦:《中国古代窑址标本展览(1)》,《收藏家》2005 年第10 期。另外,陶富海认为“霍州窑是我国北方金元时期的著名窑址之一”,详见陶富海:《山西霍州市陈村瓷窑址的调查考古》,《考古》1992 年第6 期。

[9]以下霍州窑器物图片,除特别注明外,均为笔者与诸位学者在霍州陈村窑址采集。

[10]郭学雷:《明代磁州窑瓷器》,文物出版社,2005 年,第116 页。

[11]如在前述陶富海的调查文章中曾提及该类产品,但并未将两类粗瓷区分与断代。

[12]这里暂用粗瓷指代霍州陈村窑址发现的非细白瓷产品。

[13]陈村自然村内立有两处窑址保护碑,靠北侧为1986年所立的省级重点文物单位保护碑,南侧则为2006年所立的全国重点文物保护单位保护碑。

[14]霍州署博物馆藏品。资料来源于博物中国网站:http://www.museumschina.cn/#/collection/detail?id=30542 B0126304E48A006F155E41E6BEF。

[15]洛阳市文物考古研究院:《洛阳宋代赵思温夫妇合葬墓发掘简报》,《洛阳考古》2014 年第4 期。

[16]陕西省考古研究院、西安市文物保护考古研究所、陕西历史博物馆:《蓝田吕氏家族墓园》,文物出版社,2008 年,第777 页。

[17]陕西省考古研究院、西安市文物保护考古研究所、陕西历史博物馆:《蓝田吕氏家族墓园》,文物出版社,2008 年,第268 页。

[18]关于山西地区白地赭彩瓷器的烧造年代,详见于陆洋:《山西地区白地赭彩产品年代考》,《山西河津窑研究》,科学出版社,2019 年,第206~220 页。

[19]内蒙古自治区文物考古研究所:《考古揽胜——内蒙古自治区文物考古研究所60 年重大考古发现》,文物出版社,2014 年,第119 页。

[20]孟耀虎:《山西交城磁窑村窑址调查报告》,《文物世界》2021 年第1 期。

[21]冯小琦:《故宫博物院藏中国古代窑址标本:山西、甘肃、内蒙古》,故宫出版社,2013 年,第202 页。

[22]山西省考古研究所:《汾阳东龙观宋金壁画墓》彩版41,文物出版社,2012 年。

[23]于陆洋:《金代中原地区瓷器研究》,南开大学博士学位论文,2020 年。

[24]孟耀虎:《山西交城磁窑村窑址调查报告》,《文物世界》2021 年第1 期。从窑址采集标本的情况看,再结合调查者的判断,我们认为北宋应为交城磁窑村窑主要烧造的时期。该件凸线纹标本与北宋时期磁窑村窑化妆土白瓷的基本特征相符。

[25]陕西省考古研究院、西安市文物保护考古研究所、陕西历史博物馆:《蓝田吕氏家族墓园》,文物出版社,2008 年,第631 页。

[26]于陆洋:《北方地区宋金瓷器断代问题研究——以器物品种中的北宋因素为中心》,复旦大学科技考古研究院、慈溪市博物馆编:《两宋之际的中国制瓷业》,文物出版社,2019 年,第125~136 页。

[27]张柏等:《中国出土瓷器全集·山东》,科学出版社,2008 年,第140 页。该器造型与宣和七年(1125 年)林州刘逢辰墓出土器基本一致。详见张振海、张增午:《河南林州市出土磁州窑系陶瓷》,《收藏》2014 年第15 期。

[28]冯小琦:《故宫博物院藏中国古代窑址标本:山西、甘肃、内蒙古》,故宫出版社,2013 年,第119 页。

[29]山西省考古研究所:《汾阳东龙观宋金壁画墓》,文物出版社,2012 年,第28 页。

[30]山西省考古研究所侯马工作站:《侯马两座金代纪年墓发掘报告》,《文物季刊》1996 年第3 期。

[31]山西省考古研究院:《山西侯马东庄金墓发掘简报》,《文物》2021 年第2 期。

[32]山西省考古研究所侯马工作站:《侯马102 号金墓》,《文物季刊》1997 年第4 期。

[33]关于五代至北宋时期汾河流域诸窑场的技术共性与来源问题,可详见朱鑫海:《“黄堡窑剧变”与山西吕梁山中—南段地区五代北宋窑业技术源流的探索》,中国古陶瓷学会编:《宋元窑业技术交流研究》,科学出版社,2020 年,第42~60 页。

[34](宋)徐梦莘:《三朝北盟会编(附索引)》卷五十一,上海古籍出版社,1987 年。