不同通气模式治疗慢性阻塞性肺疾病合并呼吸衰竭临床疗效及患者呼吸动力学、肺功能水平比较

王雅宁,米 婷,周 红

(1.西安交通大学第一附属医院呼吸与危重症医学科,陕西 西安 710061; 2.宝鸡市第二人民医院呼吸内科,陕西 宝鸡 721004;3.西安医学院附属宝鸡医院呼吸与危重症医学科,陕西 宝鸡 721004)

慢性阻塞性肺疾病(Chronic obstructive pulmonary disease,COPD)是临床上常见的一种呼吸系统慢性气道疾病,其临床特征主要表现为持续存在的气流受限和相应的呼吸系统症状,严重时会进一步发展成为肺心病、呼吸衰竭等疾病[1-2]。COPD发病与气道和肺脏对有害颗粒或气体的慢性炎性反应增强有关,患者呼吸衰竭的发生风险较高,临床需要采取积极有效的方式来对患者进行治疗[3-4]。现阶段有创机械通气与无创机械通气两种方式在临床治疗中的应用较为广泛[5-6],其中无创机械通气多用于治疗急性加重早期的COPD患者,但对于病情严重患者,无创通气治疗效果并不理想;有创通气治疗不仅能够改善患者通气功能,还能够调整机体酸碱平衡,具有较好的疗效[7-8]。但治疗时如若长时间进行机械通气,机体极易发生呼吸机相关性肺炎,且不恰当的压力水平会导致患者出现气压伤,因此需要选取合适的机械通气模式来提高治疗的有效性[9-10]。本研究主要是探究不同通气模式对COPD合并呼吸衰竭患者进行治疗的临床疗效,并分析两种通气模式对患者呼吸动力学以及肺功能指标的影响,为临床治疗提供理论依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料 将2020年3月至2022年3月在本院就诊并接受治疗的116例COPD合并呼吸衰竭患者作为本次研究对象,并根据治疗时通气模式的不同将其分为同步间歇指令通气(SIMV)+压力支持通气(PSV) 组和适应性压力支持通气(ASV)组(各58例)。SIMV+PSV 组男37例,女21例,年龄40~72岁,平均(58.16±7.15)岁;ASV 组男39例,女19例,年龄45~68岁,平均(57.43±5.36)岁。两组患者一般资料比较无统计学差异(均P>0.05),具有可比性。本研究经医院医学伦理委员会审批通过。病例纳入标准:①所有患者临床均确诊为COPD合并呼吸衰竭,且均符合机械通气标准;②患者临床资料完整且对本研究知情同意。排除标准:①合并有恶性肿瘤以及严重脑部疾病患者;②妊娠期以及哺乳期患者;③合并有严重心律失常患者;④存在严重的脏器功能障碍患者;⑤存在有心血管疾病及其他肺部疾病患者;⑥理解、沟通能力差或意识障碍患者;⑦严重干扰本研究患者。

1.2 研究方法 所有患者入院后均接受抗感染、氧疗以及营养支持等常规治疗,并根据患者病情给予相应干预治疗,患者通气时经口插管,通气初期通气模式选择容量辅助/控制通气,待患者能维持自主呼吸后,更换通气模式。SIMV+PSV组患者采用如下通气模式,具体参数调整:通气频率设定为12~18次/min,潮气量设定为7~10 ml/kg,吸呼比设定为1∶2,氧浓度设定为50%,压力支持水平设定为10~20 cmH2O。ASV组患者采用如下通气模式,将患者理想体重输入后,将通气百分比设定为100%,吸入氧浓度设定为50%,呼吸末正压设定为5~8 cmH2O,确保自主呼吸潮气量最大程度接近指令潮气量。通气过程中实时对患者病情进行监测,并根据病情变化对参数进行相应调整,待患者完全恢复至自主呼吸时,可改为无创机械通气。

采用PL2200便携式血气分析仪(普朗医疗)对患者血气指标进行测定;采用BIBAP/S20 美国凯迪泰全自动双水平呼吸机对患者气道峰压(Peak airway pressure,Ppeak)、气道平台压(Airway plateau pressure,Pplat)、平均气道压(Mean airway pressure,Pmean)进行测定;采用BR-FT-1肺功能检测仪(博士瑞)对患者1 s用力呼吸容量(FEV1)、用力肺活量(FVC)、最大呼气流速(PEFR)进行测定;相关测定均严格按照说明书进行。

1.3 观察指标 ①记录并比较两组患者治疗前后血气指标变化情况,主要包括酸碱度(pH值)、动脉血氧分压(PaO2)、动脉二氧化碳分压(PaCO2)以及氧合指数(PaO2/FiO2)等;②对两组患者治疗后Ppeak、Pplat、Pmean等呼吸动力学指标变化情况进行比较;③对两组患者治疗前后FEV1、FVC以及PEFR等肺功能相关指标变化情况进行比较;④记录两组患者不良反应发生情况。

2 结 果

2.1 两组患者血气指标比较 治疗前ASV组与SIMV+PSV组患者pH值、PaO2、PaCO2以及PaO2/FiO2比较无统计学差异(均P>0.05);治疗后两组患者pH值无显著变化(P>0.05),PaO2、PaO2/FiO2明显升高(均P<0.05),PaCO2明显降低(P<0.05),但治疗后组间比较无统计学差异(均P>0.05),见表1。

表1 两组患者血气指标比较

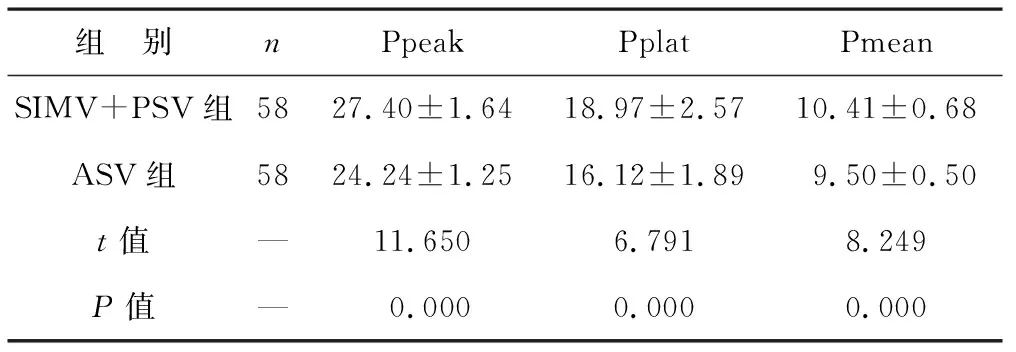

2.2 两组患者治疗后呼吸动力学指标比较 治疗后,ASV组患者Ppeak、Pplat、Pmean等各项呼吸动力学指标均明显低于SIMV+PSV组患者,组间比较差异有统计学意义(均P<0.05),见表2。

表2 两组患者治疗后呼吸动力学指标比较(cmH2O)

2.3 两组患者治疗前后肺功能指标比较 治疗前ASV组与SIMV+PSV组患者各项肺功能指标无统计学差异(均P>0.05);治疗后两组患者各项肺功能指标均有明显升高(均P<0.05),且组间比较差异有统计学意义(均P<0.05),见表3。

表3 两组患者治疗前后肺功能指标比较

2.4 两组患者不良反应及呼吸机相关性肺炎发生情况比较 与SIMV+PSV组患者比较,ASV组患者不良反应以及呼吸机相关性肺炎的发生例数均有减少,总发生率明显降低(均P<0.05),见表4。

表4 两组患者不良反应及呼吸机相关性肺炎发生情况比较[例(%)]

3 讨 论

对COPD患者而言,其气道以及肺组织均会有不同程度的炎症反应发生,患者呼吸道由于受到感染导致气道黏膜充血水肿,气道阻塞进一步加重,影响患者自主呼吸;另一方面机体肺部感染导致肺泡遭到破坏,气道阻塞导致持续性气流受限,肺部通气功能下降,患者容易并发高碳酸血症导致呼吸性酸中毒进一步发生呼吸衰竭,病情严重时会导致机体多脏器功能产生障碍,需尽早提供机械通气治疗[11-13]。

机械通气的原理是利用气道与机体肺泡之间的压力差,从而为肺泡的通气提供动力来源,维持气道的通畅,保证患者呼吸状况,达到维持机体酸碱平衡的效果[14-15]。临床上的机械通气方式主要分为有创和无创两种,在COPD患者发病初期,机体气道被痰液阻塞,此时无创机械通气对机体的气道并不能起到畅通的作用,而有创机械通气不仅能够畅通气道,还能够有效缓解酸中毒[16-18]。目前常用的有创机械通气模式主要有SIMV、PSV、ASV等,临床治疗主要是根据患者病情程度的不同来选取合适的通气模式进行治疗[19]。治疗初期,机体自主呼吸能力较弱,因此通气模式往往选用容量辅助/控制通气模式,待患者恢复自主呼吸时在切换其他模式。SIMV 模式是设定特定的参数先给予患者机械通气,患者自主呼吸不受呼吸机的限制,对病情严重的患者而言,容易对呼吸机形成依赖;PSV模式主要是通过增加吸气压力来改善患者自主呼吸,但对于呼吸动力学不稳定的患者,如若不能够及时增加吸气压力,患者就会出现呼吸障碍,临床上不单独使用该模式,通常考虑联合SMIV模式对患者进行治疗;ASV模式主要是通过呼吸机对患者呼吸动力学特征进行监测,进而自主反馈调整各项参数,来更好的维持患者自主呼吸,智能化程度较高,人机协调性也更高[20-21]。

本研究结果显示,ASV组与SIMV+PSV组患者治疗后PaO2、PaO2/FiO2明显升高,PaCO2明显降低,说明两种通气模式均能改善患者血气指标,降低了外周循环阻力,进而增加了组织细胞的氧摄取量,患者临床症状得到明显改善[22]。与SIMV+PSV组患者相比,ASV组患者各项呼吸动力学指标明显降低,FEV1、FVC以及PEFR等肺功能指标明显升高,说明ASV模式能够有效缓解患者缺氧状况,该模式下患者的呼吸比例能够自主调整,人机协调性更好,呼吸模式更接近于生理呼吸,从而使Ppeak、Pmean等降低,增加了患者呼吸的舒适度,延长了呼气周期及吸气流速,进而提高了肺顺应性,降低了气压伤的发生风险,肺功能指标得到显著提升[23]。与SIMV+PSV组患者相比,ASV组患者不良反应以及呼吸机相关性肺炎的发生例数均有减少,这可能是由于SIMV+PSV 模式下患者的中枢神经系统长时间处于应激状态,患者吸气做功增加,呼吸肌疲劳,人机协调性较弱,从而导致不良反应和呼吸机相关性肺炎的发生率较高;而ASV模式下,呼吸机能够根据机体呼吸动力学特征自行调整呼吸比例,减少不良反应的发生风险[24]。

综上所述,对COPD合并呼吸衰竭患者进行治疗时,与SIMV+PSV通气模式相比,采用ASV通气模式具有更好的临床疗效,能够显著改善患者肺功能状况,明显提高患者呼吸动力学稳定性,同时ASV通气模式也能显著降低患者不良反应的发生风险,临床推广价值较高,治疗过程中应根据患者病情状况选取更为合适的通气模式,以便达到缓解病情的效果。