唐代长沙窑诗文壶书法笔法装饰特性略论

胡 聪,朱友舟

长沙窑又称铜官窑,是唐代著名民间窑口之一。其创始于唐代,中晚唐之际发展到鼎盛,五代趋向衰弱[1]。长沙窑诗文壶几乎是陶瓷史上首次出现大批量书写诗句的陶瓷,具有里程碑式意义。其书法具有强烈的民间性,从书写者到文本内容以及应用性都包含着独特的民间属性,它能真实地表达出民间生活面貌和底层人们的情绪,以及自由自在且独特的审美特征。

20世纪的“三大考古发现”(殷墟甲骨、简牍书法、敦煌遗书)引发了学者对名家书法与非名家书法的重新思考。许多新的或者长期被忽视的审美元素进入书法欣赏和创作之中,鼓荡起流行书风的大潮[2]。自“前碑派”到“碑学”的形成,非名家书法的地位愈来愈高,使得许多学者将目光投于其中,非名家书法的研究也成为当代学者难以忽视的重点。所谓非名家书法,多指在社会上以应用为主要目的书写。书写的作品不大受朝廷文化的限制,在社会上数量非常庞大,如应用文书、石志地界等。非名家书法的创造者,大都文化水平较低,或是匠工,或为抄手,挥毫时无所顾忌,落笔时随心所欲。这些书法虽然水平不高,但其书写不受官方书法束缚,不重法度规则,稚拙生动、千姿百态、别有风味。并且,非名家书法往往具有强大的生命力,活泼、生动、有趣。这些具有一定艺术特性的作品,一旦经过个性化的审美选择,就会表现出全新的面貌,给予名家书法一定的影响。非名家书法中饱含着丰富的艺术构成因素,是经典书法在持续发展的过程中取之不尽用之不竭的艺术矿藏。所以,在书法史的横向发展中,非名家书法与名家书法往往同体并存。当名家书法因循守旧形成程式化时,非名家书法可给予一定的审美参考,以实现突破。

长沙窑诗文壶书法作为典型的非名家书法作品,其民间性已有许多学者进行研究,但对其笔法特性的分析不够全面,没有更深入地思考其笔法特性的意义以及与名家书法笔法特性的异同。长沙窑诗文壶书法作为器物上的书法墨迹,其笔法特性显然不同于金文、篆刻的“修饰笔法”。所谓“修饰笔法”,是指在器物书法创作中底稿设计的整个过程,常以“本真笔法”起稿书写,而为了弥补“本真笔法”的不足以及书写工具性能的局限,因此常需要通过反复的修饰来尽量缩短“底稿”和“心中作品”的距离[3]。而长沙窑诗文壶书法是以实用为目的,其笔法特性具有一定的装饰性。所谓的“装饰性”是器物书法为了满足实用需求而形成的。需要注意的是,长沙窑诗文壶书法中的装饰性笔法所带来的装饰特性,不同于青铜器上具有强烈装饰意味的鸟虫铭文。由此,本文将通过分析长沙窑诗文壶书法的笔法装饰特性,找到其在笔法流变中的位置关系,为非名家书法笔法特征的研究提供一定的参考。

一、以“破”为“立”的装饰笔法

赵孟頫以王羲之为代表的名家书法为参照提出了“笔法论”:“书法以用笔为上,而结字亦须用工,盖结字因时相传,用笔千古不易。”[4]他认为笔法千古流传不变,这是对名家书法笔法规律的总结。但在非名家书法中,由于多种不确定因素的影响,笔法的流变往往表现得更加复杂。无论是甲骨文、金文、玺印文字,还是直接书写在竹木、简牍上的文字等,这些由无名氏书家书写,或再通过工匠刻、铸等方式加工的文字,其笔法形态,或简率,或锐利,或圆厚,或宛转,极为丰富。其笔法的流变看似无章可循,但通过“从下往上看”的视角对长沙窑诗文壶书法进行分析,会发现其笔法常常表现出打破常规、标新立异、以“破”为立的特性。以此为参照,可清晰地梳理出非名家书法笔法流变的脉络。

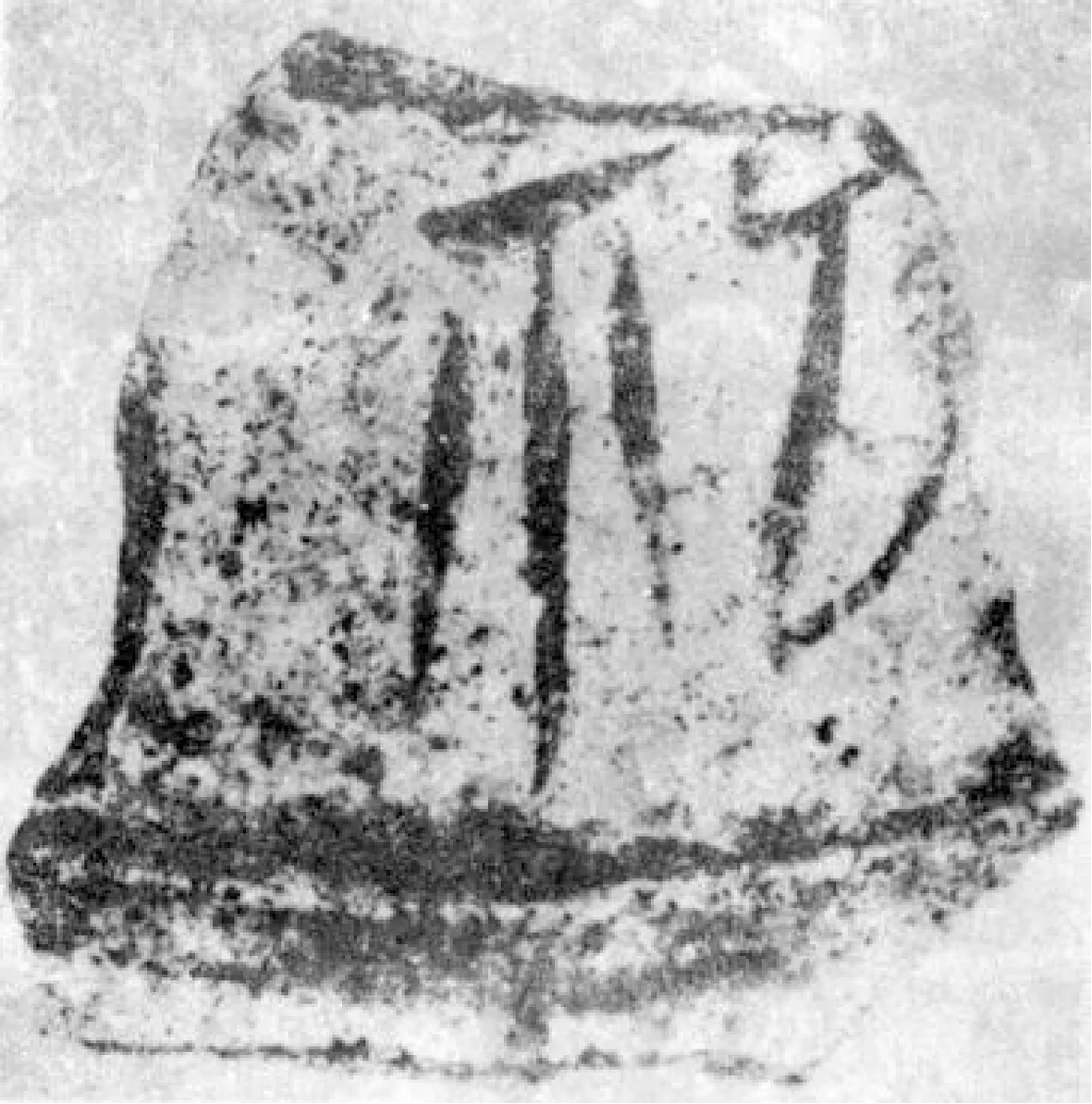

上文提到,长沙窑诗文壶书法作为器物上的书法墨迹,其笔法特性不同于金文、篆刻的“修饰笔法”。“修饰笔法”因多为设计而出现,又常常因需要突破书写工具的限制,而表现出强烈的装饰意味,从而失去自由书写的笔意特征。而长沙窑诗文壶书法虽然具有一定的装饰意味,但其中的“装饰笔法”显然不同于书写性较弱的“修饰笔法”。所谓“装饰笔法”,早在陶器的书辞上就有表现。如殷墟时期的墨书“祀”字陶片(图1),其笔画起笔部分粗重,收笔部分使用尖细出锋的“科斗”笔法书写[5]。整个字纵画拉长,末笔回折呈飘带状,较同时期金文则表现得更为自然率意;又如东汉永寿二年瓶题记(图2)的行书,笔势流畅简率,其中一些撇画不作收笔,时而上挑,时而回锋,又或顺势尖笔出锋,表现出民间俗写不拘程式的基本特征[6]。其中粗厚的捺笔和纵长的竖画等“装饰笔法”在同时期的简牍类书法中也有出现,但由于壶形材质的影响,其用笔则表现得更为大胆,章法变化也极为丰富。

图1 “祀”陶片

图2 永寿二年瓶题记

除此之外,在其他器物上也常有“装饰笔法”出现,如盟书、铜器、石刻等。“装饰笔法”不单在墨迹书法中有所表现,同时也存在于铭刻书法当中,有时甚至与“修饰笔法”共存。但两者却有着完全不同的审美功能,而长沙窑诗文壶书法中的“装饰笔法”则表现得更为突出。在长沙窑诗文壶的写坯过程中,因泥坯的质地不同于竹木纸类,其书写特性没有宣纸般的摩擦感,故行笔过程较为顺滑。又因是在具有凹凸变化的表面进行书写,故常有长笔画左右拖长,而短笔画急促有力,牵丝连绵,自然流畅,形成了不同于纸本的装饰特性。

如图3和图4所示,青釉褐彩“罗网之鸟”题记壶,文本内容为“罗网之鸟,悔不高飞”;青釉褐彩“悬钓之鱼”题记壶,文本内容为“悬钓之鱼,悔不忍饥”。其“鸟”字两横画展长,如飞鸟展翅,不同于一般经典楷书结构处理方式,左右开张而中宫紧凑,一副自由之态,具有明显的装饰性。“鱼”字同样中宫紧收,长横舒展,与不少名家书法中的字形相暗合,如黄庭坚《御赐澄清堂》中的“”、黄道周《草书前赤壁赋》中的“”。两壶中的“悔”字更是右下斜画拉长,纵逸恣肆,是书写者在追求装饰特性的前提下,擅于突破均衡章法限制的重要表现。

图3 青釉褐彩“罗网之鸟”题记壶

图4 青釉褐彩“悬钓之鱼”题记壶

又如图5和图6所示,青釉褐彩“上有东流水”诗文壶,文本内容为“上有东流水,下有好山林。主人居此宅,日日斗量金”;青釉褐彩“古今车马不谢”题记壶,文本内容为“古人车马不谢,今时寸草须酬”。两壶中“水”“人”“金”“今”的捺画均横向伸长,或是穿插于旁列的字间,或是补充空白章法,又或是打破块面布局,此类“装饰笔法”构建了长沙窑诗文壶书法丰富的章法系统。另外,如“斗”字长竖穿过“量”字的长横,明显是自由的快速书写和非名家书法率意不拘的表现。

图5 青釉褐彩“上有东流水”诗文壶

图6 青釉褐彩“古今车马不谢”题记壶

又如图7所示,青釉褐彩“一别行千里”诗文壶,文本内容为“一别行千里,来时未有期。月中三十日,无夜不相思”。其“月”字两点连绵,行至字外,再牵丝连带至“中”字,纵逸横飞,神气十足,体现了既兼备快速书写又具有强烈装饰意味的笔法特性,形成了异于纸面材质而笔画未经反复修饰的装饰美。

图7 青釉褐彩“一别行千里”诗文壶

又如图8所示,青釉褐彩“去岁无田种”诗文壶,文本内容为“去岁无田种,今春乏酒财。恐他花鸟笑,佯醉卧池台”。其中“台”字横钩与最后一横都向右伸长,夸张的用笔,形成了“密不透风”却“疏可走马”的结字特征。值得注意的是,由于长沙窑诗文壶是在凸起的壶面上书写,相较于在纸面书写,笔画中段的笔力会更大,且壶面材质相较纸面材质的吸水性较差,故形成了笔画轮廓边缘墨色较中段更为浓厚的特征,产生了类似双钩书法的装饰特性。

图8 青釉褐彩“去岁无田种”诗文壶

综上所述,具有民间性的长沙窑诗文壶书法,其笔法具有一定的装饰性,如长横、长捺以及流美的牵丝连带等。需要明确的是,长沙窑诗文壶书法的笔法特性与装饰性金文(如图9)、古玺(如图10)通过对用笔反复地修饰而表现出的“修饰笔法”不同。其“装饰笔法”是在自然书写的过程中产生,是书写者通过对毛笔的合理运用而形成具有独特美感的笔画。它不受书写工具的限制,不需要涂抹和填补,往往随着器型材质、书写颜料、文本内容的不同而表现出不同的装饰特性。

图9 王子午鼎铭文

图10 君之(钅尔)印

“装饰笔法”在其他非名家书法作品中也有体现,如《张掖都尉棨信》(图11)文字为篆书,体势纵长,笔画粗细大致均匀,且多做屈曲扭动之状[7],形成了具有一定装饰意味的笔法特性。这是由于作品出于实用目的,而需要具备一定的装饰属性。这与铸刻铭文和古玺上通过反复填涂、修改,加工制造的金文,在笔法本质上有着明显的不同。

图11 《张掖都尉棨信》

需要注意的是,“修饰笔法”对名家书法也有一定的影响,部分名家书法常常为了追求美化而使得书法风格“程式化”。如“瘦金体”,虽用笔连带明显,但大多具有强烈修饰性的折角和收笔,很大程度上降低了整体的书写性。又如黄惇在《中国书法史》一书中提出:“通观中国书法史的发展,以颜真卿为代表的中唐楷书一系,庙堂气最重,而离自然气息则较远。正因如此,颜真卿、柳公权的楷书在用笔上与行书的衔接多有障碍,这正是因为华饰现象使点画本身规律化、独立化。”[8]因此,许多名家书法会刻意避开“修饰笔法”的影响。

与之相反,“装饰笔法”多不拘程式,往往突破官方书体的特征。许多名家书法会参考其书作的特征,通过对“装饰笔法”的选择、整理,然后再根据自己的艺术提炼和审美认识,对既有的艺术特征进行筛选,形成了独特的审美创作。需要注意的是,“装饰笔法”作为非名家书法用笔的一大特性,并不存在于所有非名家书法作品中,这是只有具有独特美感且能表达非名家创作者自由个性的作品中才存在的艺术特征。因此,非名家书法的“装饰笔法”自由的书写状态和独特的审美特征常常与部分名家书法作品中的笔法相暗合,两者常常表现出相互影响、相互借鉴的关系,这是“修饰笔法”所不具有的功能特性。

二、装饰笔法的审美功能

长沙窑诗文壶书法中的“装饰笔法”具有反规律性,在自然书写下又能与书法作品浑融一体,以实用的装饰功能为前提产生出独特的美感。所谓的“实用”是以满足器物的应用功能而诞生的性质。因此,长沙窑诗文壶书法的审美特征主要以“有用”为主,与纯艺术作品不同,其书法功能性是以满足长沙窑诗文壶作为陶瓷的整体实用性为主。

19世纪末20世纪初,传统文化随着现代艺术的传播被迅速地孤立解构,而伴随着工业革命和战争带来的影响又将传统艺术降格到“无用”的境地[9]83。书法作品在当代展厅效应中,更是表现出强烈的“无用”之境,纯艺术标签将其束之高阁。当代书法视野被名家书法所笼罩,长此以往形成的“无用”审美观,将书法艺术推向极端,也因此使得许多学者反思:书法艺术脱离实用,将如何继续发展?通过“从下往上看”的研究视角,可以明确“笔法”作为书法本体中的一环,其流变的复杂程度不可小觑。在不同语境中,“装饰笔法”的审美特征又有着新的含义。

需要注意的是,所谓“无用”之美中的“无”是脱离了实际物化功能上的“无”,更多的是基于在常规价值天平上的判断,并非真的没有。而当“无用”的重要性和必要性被大肆宣扬时,对书法艺术审美的文化引导越来越深入人心。关照古今,当“无”的作用被放大,对“有”的关注就会被忽视,但再高妙的书法也需从客观生活中产出,传统书法艺术需要重视实用元素。换言之,当代书法的审美既要打破对传统书法艺术“无用”之美的观念壁垒,又要放下以往的姿态主动与非名家书法中的“实用元素”进行融合[9]83。因此,对于“装饰笔法”的审美功能的重新认识,则表现得尤为重要。

具有民间性的长沙窑诗文壶书法创作过程,多是以实用为目的的创作模式,因此决定了其笔法特性。孙过庭在《书谱》中道出书法的功能性:“功宣礼乐,妙拟神仙,犹挺埴之罔穷,与工炉而并运。好异尚奇之士,玩体势之多方;穷微测妙之夫,得推移之奥赜。”[10]所谓“妙拟神仙”,正是指书家就如陶匠、铁匠能制作出精美器物那样,可以借助笔墨挥洒出各式美好的作品[11]。孙过庭作为精英书家的代表,从书法创作的底层逻辑指出书法的创作动机,是从实用出发以满足审美需要而进行的。长沙窑诗文壶书法的“装饰笔法”正符合“妙拟神仙”的审美功能。

综上所述,长沙窑诗文壶书法中的“装饰笔法”具有“有用”的审美功能。在“无用”之美不断熏陶的书坛中,对于笔法的解构愈发严重,笔法作为书法的本体语言难以发展。随着20世纪的“三大考古发现”,学者的目光再次聚焦于非名家书法,而以长沙窑诗文壶为代表的非名家书法作品中的笔法特性,有着因实用而产生的“有用”之美,这类元素因独特应用场景而产生的审美功能和自由审美特征,是书法本体研究不可忽视的一环。

三、结论

长沙窑诗文壶书法笔法的装饰特性不同于其他器物上的书法文字,其“装饰笔法”不受书写工具的限制。在以实用为目的的前提下,通过自由书写,形成可以与整个作品融合且具有一定装饰意味的笔画,这类笔画虽具有装饰意味,但未通过美化处理,并不具有程式化。“装饰笔法”作为非名家书法中笔法的重要特性,能与名家书法笔法相互影响,产生出新的艺术特征。在实用的创作目的下,其“有用”的审美功能是研究书法本体不可缺失的重要部分。