基于具身认知的身体活动影响科研人员心理压力研究:身体负担感和积极情绪的链式中介效应

闻嘉宁,李 杰,张 禹,司 琦

(1.浙江大学 教育学院体育学系,浙江 杭州 310058;2.杭州师范大学 附属医院认知与脑疾病研究中心,浙江 杭州 311121;3.杭州师范大学 心理科学研究院,浙江 杭州 311121;4.北京体育大学 心理学院,北京 100084)

0 前 言

随着科技创新在国家发展战略中的重要地位日趋凸显,科研人员作为组织中技术型群体的典型代表,所承担的工作任务与创新活动越来越复杂,随之心理压力也日渐显著[1]。持续性科研任务和日趋严苛的科研要求、成果转化的时间成本、申请公共科研资金的激烈竞争、职业发展路线和身份定位的模糊、管理机制的亟待完善等,都需要科研人员尤其是中青年群体在工作上投入更多的时间和精力[2,3]。与此同时,科研人员还需要不断学习、更新知识,以时刻把握所在研究领域的发展动态[4]。这样的工作性质迫使科研人员更易形成久坐少动甚至久坐不动的生活方式,进而引发身心健康问题,影响生活和工作质量。

大量实证研究表明,身体活动既可以直接缓解个体的心理压力,又可以通过各种相关的中介变量产生间接的心理效益[5]。然而,以往研究大多是通过心理变量对心理压力的变化进行解释,而身体活动对个体的影响首先是直接的身体物理感受的变化,那么,个体究竟是如何经由物理和生理状态的改变进而引起心理状态的改变?具身认知作为近年来在心理学等相关领域迅速发展的理论观点,认为身体能够参与并调节认知过程,影响思维、情绪、判断和动机等心智过程[6],这为解释身体活动如何缓解心理压力、改善心理健康提供了一个新的思路。

具身认知领域的研究通过身体负担感知对“心理压力”的隐喻映射来探究两者之间的交互关系。“压力”一词兼具具体物理学层面及抽象心理学层面的双重含义[7]。“身体负担感”也是带有物理和心理双重感受的概念,适用于解释与身体活动相关的心理因素变化。身体负担感是指当个体受到心理因素的隐喻,与身体负担相关的感觉运动状态被激活或模拟,该个体仿佛在客观上被沉重的物体所负担或束缚,使其认为需要更大的肌肉力量才能控制身体的运动[8,9]。研究常采用估算山坡坡度、评估自己有多大程度愿意进行需要体力消耗的助人行为等研究范式来测量个体的身体负担感。当个体的心理压力水平较高时,感受到的身体负担感也就越大[10]。例如,面对同样的山坡,身体负担感更大的个体倾向于评估该山坡的坡度更大[9]。

另外,情绪作为与心理压力密切相关的心理变量,也是具身认知关注的问题。具身情绪理论认为:情绪的表达、感知、加工、理解等过程与身体的面部表情或肢体动作等密切联系[11]。与此同时,传统情绪理论的研究发现身体活动可以通过减少消极情绪、增加积极情绪体验来缓解心理压力[5],情绪状态和心理压力之间存在相互影响和预测的交互效应[12]。因此本研究分别假设了两条影响路径,即基于具身情绪理论的链式中介路径(即,身体活动→身体负担感→情绪状态→心理压力)和基于传统情绪实证的单个中介路径。

鉴于具身认知的观点,身体能够参与并调节认知过程,影响思维、情绪、判断和动机等心智过程[13]。个体在进行身体活动的过程中,肌肉骨骼得到锻炼、身体机能提高,而这些身体最初的物理变化影响了感知觉的心理变化,即身体负担感和情绪状态的变化,而身体负担感的降低、积极情绪的增加或消极情绪的减少又会影响最终心理压力的水平。身体活动干预改善心理压力的理论模型认为:身体活动可能通过心理(即应对效能、应对方式等)和生理(即神经、内分泌、免疫功能资源等)两条路径同时对个体心理压力产生积极作用[14]。然而,个体难以敏锐地感受到神经信号、激素水平或免疫系统的调节变化,却可以具身体验到身体负担感和心理压力,具身认知以其生理与心理并重的特殊属性解释了身体活动缓解心理压力这一过程中从生理到心理的内在机制。

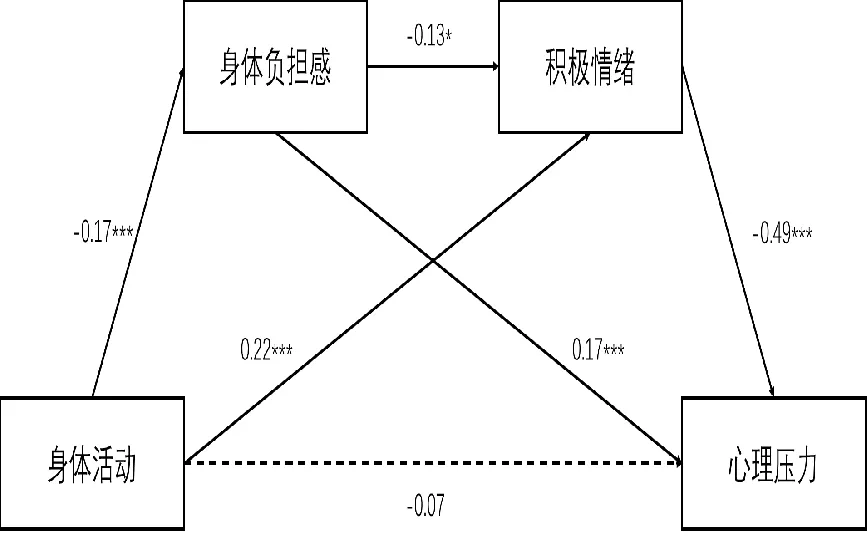

因此,本研究基于具身认知理论和前期研究,引入身体负担感,探究身体活动对科研人员心理压力的影响机制,并提出如图1所示的链式中介假设模型。模型包含五个中介路径:①身体活动→身体负担感→心理压力;②身体活动→积极情绪→心理压力;③身体活动→消极情绪→心理压力;④身体活动→身体负担感→积极情绪→心理压力;⑤身体活动→身体负担感→消极情绪→心理压力。

图1 科研人员身体活动情况与其心理压力的链式中介假设模型图

1 研究方法

1.1 研究参与者

通过便利抽样,招募北京市三个科学研究所在职科研人员424名。其中男性122名,女性302名,平均年龄30.5±7.1岁。通过问卷星平台共发放424份问卷并当场回收,且全部有效纳入分析。

1.2 研究工具

1.2.1 知觉压力量表(Chinese Perceived Stress Scale,CPSS)。采用杨廷忠等[15]编制的中文版知觉压力量表(CPSS),该量表由14个反映压力的紧张和失控感的问题构成,采用7点计分,从“1(从不)”到“7(总是)”。本研究中该量表所有题项的Cronbach’s α系数为0.87。

1.2.2 身体负担感测量。本研究选用估计山坡坡度任务作为身体负担感的测量指标。实验参与者会看到一张具有一定坡度的山坡图片,要求对该山坡的坡度(用整数表示)进行估计。个体评估的山坡坡度越大反映个体的身体负担感越高[9]。

1.2.3 积极和消极情绪量表(Positive and Negative Affect Scale,PANAS)。采用黄丽、杨廷忠和季忠民[16]修订的PANAS量表中文版。该量表由20个形容词组成,包含两个情绪维度:积极情绪和消极情绪。积极情绪维度得分越高表明个体越快乐、精力越旺盛,反之则表明情绪状态越为淡漠;消极情绪维度得分越高则代表个体感到痛苦、困惑,反之则表示镇定。该量表采用5点计分,从“1(轻微或没有)”到“5(极强)”。本研究中该量表总Cronbach’s α系数为0.84,积极、消极情绪分量表的Cronbach’s α系数分别为0.90和0.89。

1.2.4 身体活动等级量表(Physical Activity Rating Scale-3, PARS-3)。使用梁德清[17]编制的身体活动等级量表(PARS-3)。该量表从身体活动强度、单次身体活动持续时间及频率(每周)三方面考察个体的身体活动参与水平。身体活动量的得分=强度得分×(持续时间得分-1)×频率得分。每个维度各分5个等级,记分从1分至5分。身体活动量最高分为100分,最低为0分。量表对于身体活动参与等级的划分标准是:低锻炼参与≤19分,中等锻炼参与为20~42分,高锻炼参与≥43分。

1.3 统计分析

使用SPSS19.0统计软件进行描述性统计、相关分析、t检验及方差分析;使用Amos22.0,采用Bootstrap法检验基于理论假设构建的链式中介模型。

2 研究结果与分析

2.1 共同方法偏差检验

采用Harman单因子检验法检验共同方法偏差。结果表明,特征值大于1的因子共有24个,且第1个因子解释变异量为14.99%,小于40%的临界标准,表明本研究的共同方法偏差在可接受范围内。

2.2 描述统计和相关分析

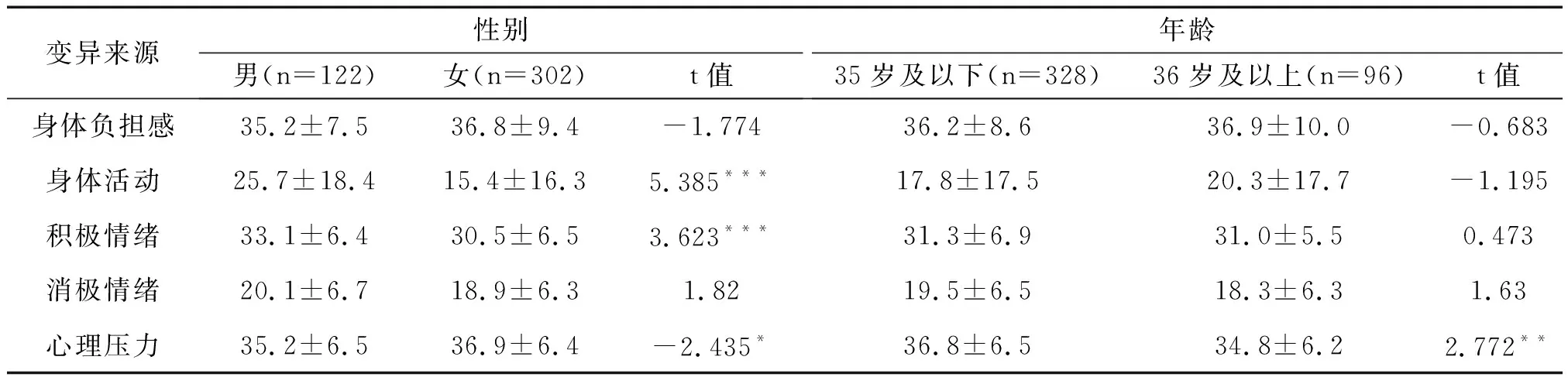

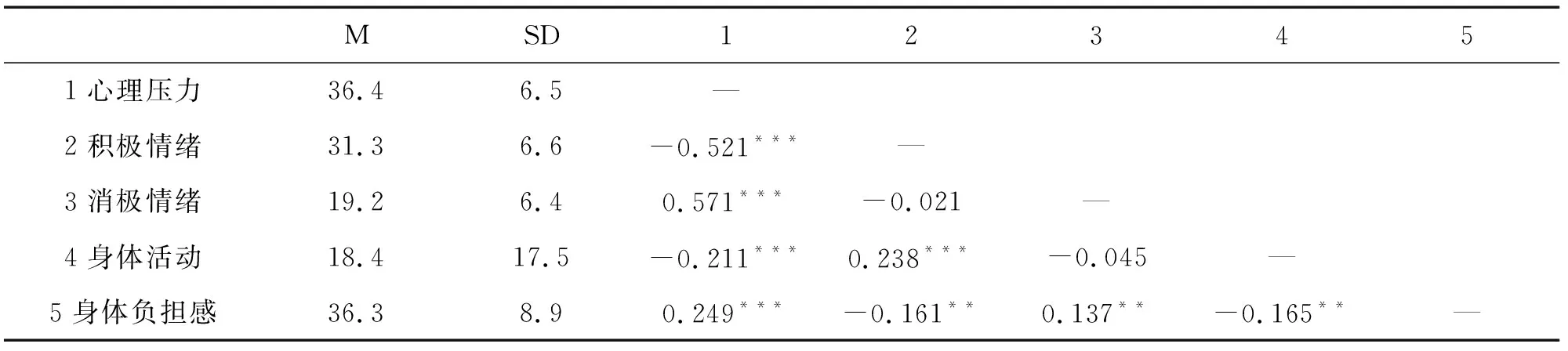

差异性分析结果见表1,男性科研人员在体力活动和积极情绪上的得分显著高于女性,在心理压力上的得分显著低于女性,而在身体负担感和消极情绪的得分上不存在性别差异;另外,35岁以下的科研人员心理压力得分显著高于35岁以上科研人员,其他主要研究变量均未表现出显著的年龄差异。本研究中主要变量的描述性统计和相关分析结果见表2。结果发现:身体活动与心理压力、身体负担感均呈显著负相关,与积极情绪呈显著正相关,与消极情绪无显著相关。

表1 主要研究变量在性别和年龄上的差异性分析

表2 各变量的均值、标准差及相关系数

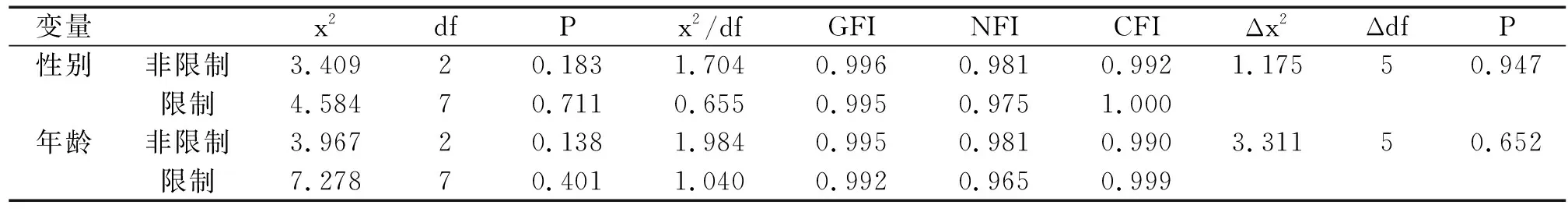

2.3 性别和年龄的调节效应检验

分别以性别和年龄为群组分类,通过Amos 22.0构建非限制性模型和限制性模型进行两两比较,根据Δx2和Δdf的显著性来确定模型的接受性。结果显示:性别和年龄的Δx2和Δdf均不显著,表明性别和年龄在身体活动-身体负担感-积极情绪-心理压力这一链式中介模型中并未起到显著的调节作用(见表3)。

表3 性别、年龄的调节效应检验

2.4 链式中介模型检验

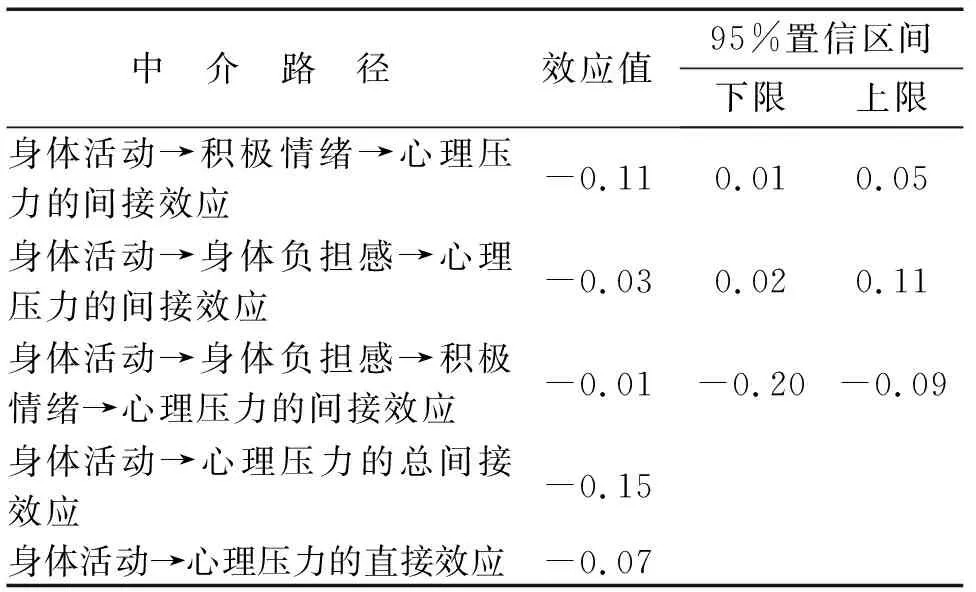

根据差异性检验和相关分析的结果,由于消极情绪与身体活动无显著相关关系,故将该变量从假设模型中剔除得到新的中介模型(见图2)。然后将性别和年龄作为控制变量纳入图2所示的中介模型,结果表明模型拟合效果良好:x2/df=2.80,RMSEA=0.07,CFI=0.99,TLI=0.94,SEMR=0.02。使用Bootstrap法进行中介效应检验,抽取样本量5 000,置信区间为95%,结果表明:三条中介效应路径的Bootstrap95%置信区间均显著,且身体活动→心理压力路径的直接效应不显著,表明中介变量在身体活动对心理压力的影响效应中起完全中介作用(见表4)。

图2 科研人员身体活动情况与其心理压力的链式中介模型图

表4 对中介效应显著性检验的Bootstrap分析

3 讨 论

本研究的中介效应分析基本支持了模型假设,结果说明:身体活动可以分别通过身体负担感和积极情绪的独立中介作用以及“身体活动→身体负担感→积极情绪→心理压力”的链式中介作用影响科研人员的心理压力。认知具有涉身性,即认知不能脱离具体身体,认知依赖于有机体的物理性,例如感知过程中身体的肌肉状态、身体感受状态[18]。个体在进行身体活动的过程中,肌肉骨骼得到锻炼、身体机能提高,正是这些身体的变化引发了感知觉的变化,即身体负担感的变化。而个体对身体的感觉和体验与压力是呈负相关的,正是由于身体活动引起了身体意识的增强,进而影响了身体和心理压力之间的潜在联系[19]。

其次,本研究结果还发现身体活动可以通过积极情绪的独立中介作用以及身体负担感、积极情绪的链式中介作用影响科研人员的心理压力。心血管功能假说认为,体育锻炼可以促进血液循环,保持神经纤维的正常传导性,从而促进心理健康,缓解工作压力带来的紧张感。面对情绪刺激时个体的无意识心血管反应强度会影响其对情绪的理解,身体意识则与这种情绪理解呈正相关[20]。传统认知理论认为,身体反应是情绪的外部表达并由情绪主导,而具身情绪理论则颠覆了这一认识,强调情绪是由身体反应引起的。例如,积极愉快的面部表情会提高个体的积极情绪水平;自信有力的身体姿态会增加个体的自我效能感;有规律的身体活动也能通过影响个体的具身情绪体验或改变个体对心理压力源的认知,达到缓解心理压力水平的目的[21,22]。本研究从具身认知的视角探究身体活动通过身体负担感和积极情绪的完全中介作用对科研人员的心理压力产生间接影响,解释了从物理体验到心理感受的部分作用机制,强调了身体负担感对于身体活动引发具身体验和积极情绪体验的双重含义,由此进一步厘清身体活动带来的生理和心理变化与心理压力之间的联系。与此同时,以往对于具身认知的研究主要是从哲学或理论的角度进行阐述,实证研究相对不足[6]。本研究结果发现身体活动是一项具有强烈具身体验感的健康行为,也为进一步拓宽具身认知理论的应用范围提供了可能。

差异性分析结果显示,35岁以下科研人员比35岁以上科研人员的心理压力更大。这与青年教师和科研人员普遍面临资源少、竞争强、约束机制严苛等现实困境有密切联系。而工作压力与科研绩效存在负向关系,过度的心理压力无疑会使科研工作者从事科研工作的动机和行为受到限制,难以产出突破性的创新成果[3]。科研工作者工作量大、对个人的期望高[23],可能会增加他们出现心理健康问题的风险,这不仅会损害他们个人的生活质量,也会给国家和社会的发展带来不利影响。科研工作者具有“学术人”和“经济人”的双重属性,如若长此以往,无论是对个人事业的发展还是国家科技实力的进步都将带来难以忽视的负面影响。为缓解科技工作者的工作压力,《中国国民心理健康发展报告》建议:对工作制度、环境等客观条件进行改进和调整[24]。调查研究发现,许多高校教师在应对过高的科研压力时,通常会首选运动锻炼作为有效缓解压力的手段[25]。本研究结果进一步说明:身体活动可能是一项极具潜力的缓解科研人员心理压力的有效手段,科研单位和机构有责任加强人文关怀,时刻关注广大科研人员的身体负担、情绪反应和工作压力,并尽可能创造有利于科研人员参与身体活动的条件。

在本研究的结果中身体活动与消极情绪未见显著相关,因此未纳入后续的中介效应检验中。可能存在两点原因:第一,以往研究普遍发现身体活动与积极情绪呈正相关[26],但身体活动与消极情绪关系的研究结果存在不一致[27],未来研究需进一步探究影响身体活动与消极情绪关系的其他因素及机制;第二,影响个体消极情绪的因素很多,例如饮食、睡眠和心理脱离等[28,29],这些与科研人员负性情绪产生关系密切的因素可能也在一定程度上干扰了身体活动与其消极情绪的关系。此外,本研究仍存在以下两点不足:第一,未能纳入婚姻状况、职称等潜在影响因素[30],未来研究中可进一步检验此类变量的调节效应。第二,本研究仅对身体活动参与等级进行了划分与检验,未来可以在此基础上考察不同身体活动形式对缓解科研人员心理压力的作用效果。

4 结论与建议

4.1 身体负担感和积极情绪在科研人员身体活动影响心理压力的过程中起完全中介作用,其链式中介路径为“身体活动→身体负担感→积极情绪→心理压力”,说明身体活动是通过降低科研人员身体负担感进而增加其积极的情绪体验,最终使心理压力得到缓解;

4.2 科研人员可通过关注“身体负担感”这一具有物理和心理双重含义的变量,通过日常自检对心理压力水平进行有效预测,并合理利用身体活动这一经济有效、极具潜力的手段缓解心理压力,促进身心健康和科研价值创造。

——以三门峡市H区幼儿为例