古代巴蜀针灸医家及其学术贡献研究述略

徐钰棋

(成都中医药大学针灸推拿学院,四川成都 610075)

郭沫若曾说:“巴蜀由来古,殷周已见传。”四川盆地及其附近地区自古称为“巴蜀”,早在秦汉时期设有巴、蜀二郡,后人将“巴”代指重庆,“蜀”代指四川。巴蜀地区地理环境优越,群山环绕的四川盆地孕育着广袤且肥沃的成都平原;而北邻黄河,南接长江,从西向东过渡青藏高原至长江中下游平原,其独特的地理位置使得巴蜀文化历史悠久、内容丰富。针灸医学亦在这片繁茂地区不断生长,经过漫长的时间积累,形成了具有巴蜀特色的“参天大树”。

经查阅《中国分省医籍考(四川卷)》《全国中医图书联合目录》《中国中医古籍总目》等目录书籍,参考《四川医林人物》《四川名医传》《川派中医药源流与发展》等中医地方专著,以及结合电子信息数据库,如读秀、知网等,收集、整理成巴蜀针灸资料数据库。笔者发现巴蜀针灸医学发展源流相关文献研究较少,对其发展历程、发展特色归纳、总结尚有不足,因此笔者从古代巴蜀针灸医家及其学术贡献入手,对古代巴蜀针灸医学的发展特色进行梳理,为进一步研究提供参考依据。(本文通过文献收集,筛选出有详细史料记载,并有杰出贡献的针灸医家,其余医家略写;对于巴蜀针灸医家的朝代划分,本文以医家生卒年为基础,主要依据其医学活动的主要时间段。)

1 秦汉时期

巴蜀针灸医学起源及发展较早。自秦灭巴蜀,巴蜀进入封建社会,其经济文化乃至医学得到迅速发展。1993年,绵阳双包山汉墓出土了现今为止最早的汉代针灸经脉漆人;2013年,成都老官山汉墓出土了汉代精美的人体经脉髹漆人像和大量经脉医简。而史料中的涪翁、程高、郭玉更是这一时期巴蜀针灸医家中的代表人物。相比到晋代以后才有医家医著有关记载的岭南针灸医学[1],巴蜀针灸医学的相关史料记载最早可追溯至秦汉时期,发展较岭南地区早将近200年。从现存出土文物及医家文献资料中可以看出,巴蜀针灸医学至少在汉代已发展至较高水平。在重庆巫山大溪文化遗址中发现的用于针刺治病的骨针更是将巴蜀针灸的起源提前至公元前2000年左右的原始社会后期[2]。

1.1 涪翁 涪翁,籍贯、姓名、生卒年皆不详,是西汉末年至东汉初年巴蜀涪城地区(今四川绵阳)著名针灸医家。他精通医术,尤擅脉法、针灸,治愈涪水一带众多百姓,深受百姓爱戴。著有《针经》《诊脉法》,但遗憾均已失传。现涪翁相关记载多出自宋·范晔《后汉书·卷八十二·方术列传·郭玉条》。涪翁是有史料记载的第一位川籍针灸医家,其著作《针经》虽佚确是我国有记载最早的针灸学专著[3]。可以说涪翁乃巴蜀地区针灸医学的开山鼻祖,对巴蜀乃至全国的针灸医学都有着深远影响。

1.2 程高和郭玉 程高,生卒年不详,广汉郡(今四川广汉)人,为涪翁弟子。程高尽得涪翁真传,以针灸医术闻名于世,并传医术于郭玉。他以老师为表率,亦隐匿不仕,终生行医于民间,时人以其与涪翁并称为“涪城二隐君子”[4-5]。

郭玉,生卒年不详,雒城(今四川新都)人,是程高的弟子。宋·范晔《后汉书》中记载了郭玉“诊脉可辨男女”、“论治贵人有‘四难’”的故事,可以看出其丰富的临床经验和高超医术,也间接反映了巴蜀涪翁一脉针灸医术和脉学造诣。更有研究者[6]认为涪翁、程高、郭玉属扁鹊学派代表。可以说,涪翁、程高、郭玉是巴蜀乃至全国汉代针灸医家的代表人物。

2 明朝时期

秦汉之后至明朝以前巴蜀针灸医家现存史料较少,仅南宋成都史崧献《灵枢》[7]等零星记载。结合历史,巴蜀地区自宋末元初至明末清初持续遭受战乱,加之大旱、瘟疫、饥荒、虎患[8]等自然灾害的重重打击,其经济、文化遭受重创,人口凋敝,这可能是导致针灸医学发展停滞,缺少相关文献资料的原因之一。福祸相倚,“湖广填四川”为四川带来的不仅仅是人口,还有多元文化,巴蜀针灸医学也随之得到了充实和发展。

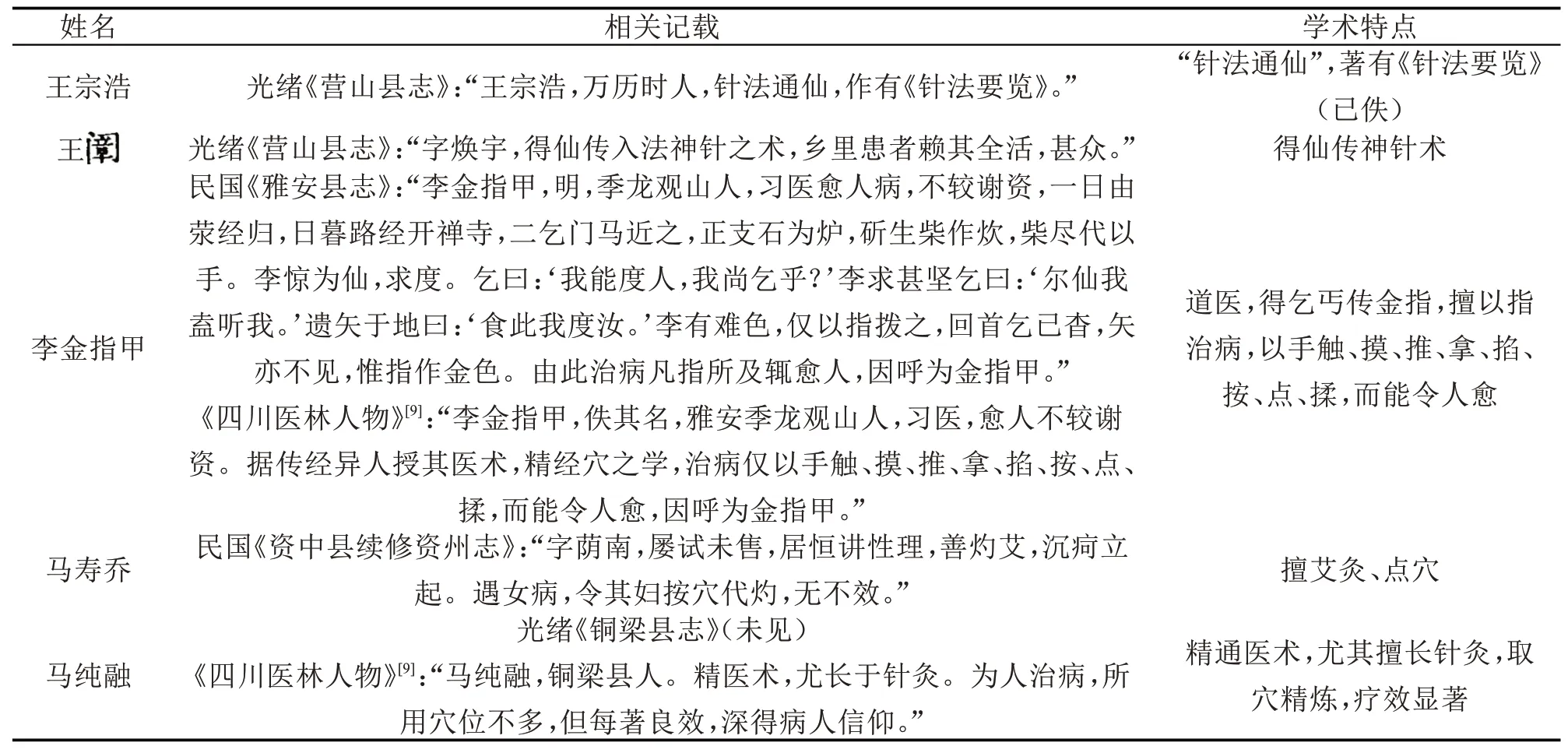

据笔者考,现存明代巴蜀针灸医家有5位,因时间、战乱等原因,所存内容不多。此五位医家学术特点如表1所示。

表1 明朝巴蜀针灸医家及学术特点

从上可见,明朝巴蜀针灸医家医术高超,所擅长的技艺逐渐趋向多元化,针法、艾灸、点穴等根据临床经验和疾病情况灵活选用;此时的巴蜀针灸医家偏重临床实践,较少理论研究,仅王宗浩著《针法要览》一书,观书名应是讨论针法要诀之作,遗憾已经失传;再者,由于年代久远,此五位医家的学术源流记载不详,或存在臆测、夸大成分,比如王宗浩“针法通仙”、王得自仙传神针之术、李金指甲遇乞人授“金指”,这种“神化”记载符合中国古代人民对无法解释事物的习惯性思想[10]。笔者认为造成这种“神化”现象的原因:一可能由于医家对其医术来源秘而不宣;二是普通百姓对其医术治愈疾病之神奇无法理解;三表现出百姓对其医术之高明“神乎其技”的高度评价;四可能是明朝的针灸学时代特征,黄龙祥[13]总结明代针灸文献的特点之一是具有“神秘性”,虽仅指“针法记述出现繁琐玄隐的倾向”。笔者认为,明朝针灸相关的记载可能普遍出现“神秘化”现象,包括针灸学术内容、医家学术传承源流等,这种“神秘性”可能是明代的某种时代文化特征。

3 清朝时期

清朝由于战事逐渐平息,加之四方移民使得巴蜀地区人口回升,针灸医家开始大量出现,较为突出的有吴之英、萧福庵、王锡鑫和苏元箴、张希纯等。

3.1 吴之英 吴之英(1857~1918),字伯朅,清代四川名山县人,清末民初四川著名学者、经学家、书法家、医学家。著有《经脉分图》四卷,该书有图有论,图有二十幅,十二经脉各一幅,奇经八脉各一幅,便于阅读。陈幼楠[11]认为其对穴位的考证见解独特,比如他将十二正经的所有俞、募穴纳入各自所属脏腑的对应经脉,将白环俞定为带脉的背俞穴等。此书图、论相结合,对一些穴位的考证提出新见解,对针灸经络腧穴理论研究有着一定贡献。

3.2 萧福庵 萧福庵,号学正道人,生平里居不详。撰有《针灸全生》二卷,刊于道光甲申(1824年)。本书择录《针灸大成》《类经》等经典针灸书籍,并加入所绘全身经穴总图及十二经穴图,乃萧氏参合前贤著作再结合其论治经验而成。锦城文殊院本圆易名《同人针灸》刊行。本书著者虽少有解读发挥,但通过摘录《针灸大成》《类经》等著作内容,并多次刊行,对已有针灸理论的传播和学习起到了一定积极的作用。

3.3 王锡鑫 王锡鑫,字文选,清代四川万邑(今重庆市万县)人。他有感清朝禁针以来,世人不讲针灸之学,一遇急症,群医束手,而“劫病之速,莫先于针”,遂将《铜人腧穴针灸图经》《针灸大成》诸书,集其便览;另访得铜人式四张及经络分寸歌诀等,按顺序分类汇编成《针灸便览》一书,由其子王芗廷协助校订,刊于1849年,以便习针者临证时随时查阅。现该书收在其所著《存存汇集医学易读》内。

3.4 苏元箴、张希纯 苏元箴,字右铭,清末中水(今四川中江)人。其精针灸术,从友人张希纯研习针灸,集针灸之法以便于用,载张氏经验效穴,并绘图标记。作者成书是为了便于推广和使用针灸,若急需用针灸治疗疾病时,可查阅本书,按图索骥,按照图释来取穴施治,以冀“一举手顷刻见效”。全书记载了30多个病的针灸治法,每法后面附一幅该病针灸穴位图。这是一本珍贵的针灸临床实用经验集,对针灸经验的传播有着积极的作用。

除上述著作幸存的医家外,还有些医家医著载于史册但著作已佚,如冉广鲤《铜人图经考证》二卷、李成举《针灸真诠》二册、章汝鼎《针灸大法医论》、邹绍观《人身经脉图》、鄢孝先《经脉指南》二卷、本圆《铜人针灸》二卷、何仲皋《经穴考证》等。另有许多医家虽无著作,因高超医术同样被载于地方史料中,如王稽典、朱世续、梅子元、张本元、连太医、张九文、赵盛池、郭仕宸、唐某、向春山、夏合贵、蒋树荣、李春庭、辜大安等。他们或独擅针法,如张本元、唐某;或长于灸法,如朱世续、连太医;又或针药并举,如张九文、辜大安;还有医家针灸并用,如夏和贵、蒋树荣等。其大多为川籍本地人,也有部分是迁入四川的移民,如李春庭,其擅长的杵针疗法最初由其入川始祖李尔绯老太祖公传,后来有李仲愚发展成为四川著名的杵针流派[4]。清朝巴蜀经历多次战乱、天灾及人口移民的洗礼,在明朝基础上,医家对于针、推、灸、药的选用根据临床需要更加丰富、灵活。清朝的巴蜀医家善于对针灸经验进行积累、总结,针灸著作颇丰,虽缺乏突破性理论或创新性技法的提出,但大量医家通过针灸治疗疾病,不断累积经验,对针灸医学的传播、发展起到了十分积极的作用。

4 小结

笔者从古代巴蜀针灸医家医著的角度,综述了古代巴蜀针灸医学的发展历程:巴蜀针灸医学起源及发展较早,最早可追溯至新石器时代晚期,到汉代已发展至较高水平;秦汉以后,巴蜀针灸医学因战乱、自然灾害等影响,发展有所停滞,或由于战乱等因素相关文献资料缺失;明朝巴蜀针灸医学发展有复苏之势,医家医籍相关史料开始增多,技法有多元化趋势,但医家偏重临床,理论研究相对薄弱;至清朝,巴蜀针灸医家人才辈出,针、灸、推拿、汤药等技法多元化特点突显,针灸著作林立,并有学术流派的萌芽。综合古代不同时期巴蜀针灸医学的发展情况,可见其在针灸学术演变上呈现以下三方面特点:在时间上,秦汉和明清时期发展水平较为突出;在技法上,由单一逐渐走向多元,地区针灸流派开始萌芽;在研究上,经验与理论并重,并逐渐重视知识积累,著书立说。巴蜀针灸医学自秦汉后,在逆境中顽强生存,到明清时期再次迸发蓬勃生机,继承原有的基础上不断谋求发展、创新,为20世纪巴蜀针灸医学的进一步发展奠定了基础。