基于地质条件的海绵城市建设适宜性评价

——以东莞市为例

李赢杰,黄仕元

(1.南华大学 松霖建筑与设计艺术学院,湖南 衡阳 421001;2.南华大学 土木工程学院,湖南 衡阳421001)

0 引 言

海绵城市可以有效改善城市水环境问题,在收集径流和改善水质方面具有显著效果[1]。然而在建设海绵城市过程中,多半以当地所拥有的公园、山体、湿地等天然的海绵体为节点,向外延展,对位于地表层下的土壤包气带和含水层等地下天然“海绵体”的关注甚少。因缺少对地下水资源存储空间的判断,致使众多的建设工程出现建造困难、建设规模较小、造价昂贵、建设效益低下等现实问题,同时在后期的维护与更改、效果是否具有可持续等方面,面临着重大挑战。地质条件作为海绵城市规划设计的主要依据之一,对海绵城市建设的规模布局具有重要影响,在选取合适的海绵设施上起着关键作用。因此,基于地质条件的海绵城市建设适宜性研究显得格外重要,合理地划分出适宜建设区、较适宜建设区、一般受限建设区、禁止建设区,便于相关海绵工程的开展与建设。

1 影响海绵城市建设的地质要素分析

在自然环境中,水循环和水量的平衡都是建立在降雨-地表水-土壤水-地下水之间的迁移和相互转换,地质作为转换媒介,决定着水流的速率与水分的性质。

1.1 地表条件

当大气水通过降雨的形式落于地表时,地表的地形坡度、植被的覆盖程度等都会影响地表水的垂向与侧向运动。当地形坡度较大时,地表径流快速流动,地表产流量变大;地形坡度较小的时候,由于降雨径流缓慢地流动,致使地表径流在地表面的接触时间变长,有利于雨水的入渗补给成为地下水[2]。故地表层的地形坡度越小,越有利于雨水的下渗,不易产生洪涝,可以有效消减地表径流的洪峰值。植被覆盖越密集,植物根系吸水越多,越能阻挡地表产流的形成过程,减小地表径流量,能够促使地表水与土壤充分地接触,加快径流的入渗,减少地表的产流量。同时,不同植被类型吸水能力和入渗系数不同,根据研究表明:林地>灌木丛>草地。

1.2 土壤包气带条件

土壤包气带是水循环转换的媒介,包气带岩性的不同与饱和度都将影响其入渗的速度与量。包气带的岩性颗粒越细,颗粒间的空隙率越小,在入渗的过程中受阻力越多,降雨入渗的速率慢。众多研究证明,中粗砂的入渗系数大于粉细砂的渗透系数,其次就是粉质黏土的渗透系数大于黏土渗透系数。

雨水下渗进入土壤的包气带时,一部分的包气带会由不饱水状态转变成饱水状态。所以,包气带的厚度决定入渗时的土壤水分含量,包气带越厚,储存的水分越多,对地下水的补给越多。同时,在入渗过程中,土壤的包气带对水质具有净化作用,不同岩性对净化水质的程度不一样,表现为黏土>粉质黏土>粉土>粉细砂。

1.3 浅层含水层条件

地下水性能的关键取决于含水层的渗透系数,渗透性能越好的地段,地下水在含水层中的自由流动能力越强,水流的相互转换越便利,储存的地下水量越多。同时,由于地表径流在入渗的时候,带有一定的污染物,时间长了产生污染物的积累效应,大量水分的入渗,会引起地下水水质的污染。因此,在潜水层较浅的地区,不适宜建设海绵设施。

2 东莞市海绵城市地质适宜性评价体系建立

2.1 海绵城市地质适宜性评价思路

海绵城市地质适宜性评价是基于地质环境背景下,按照纵向形式从地表层到地下层,由主要到次要的原则,筛选出影响海绵城市建设的主要地质因素。通过建立海绵城市地质适宜性评价体系,分层次地对体系进行相关因子的重要程度定性分析,根据区域内的因子权重划定海绵城市适宜建设区、较适宜建设区、一般适宜建设区和控制建设区[3]。

2.2 评价指标的选取

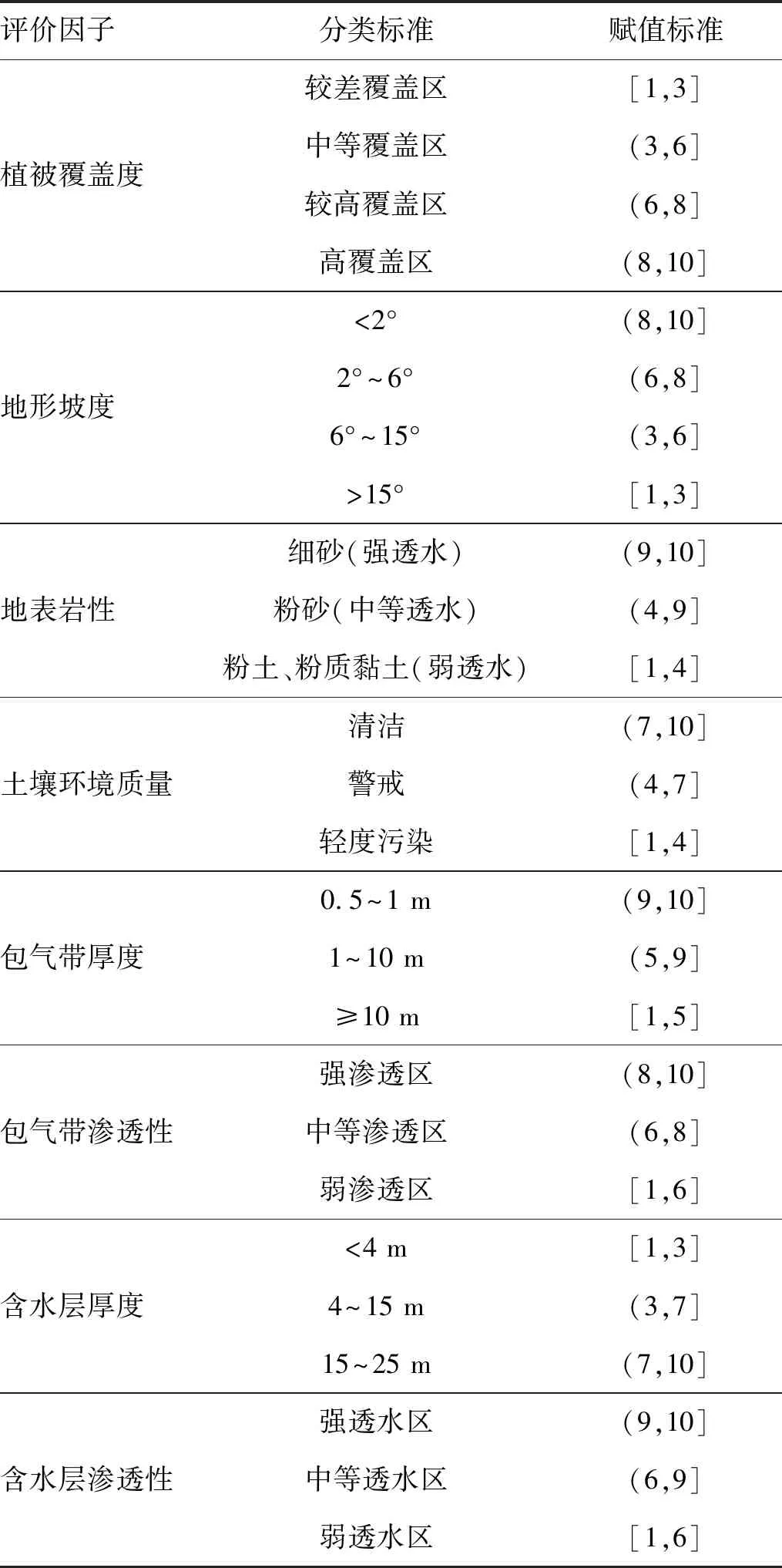

从海绵城市的“渗”“蓄”“净”理念出发,通过分析地质因素对海绵城市建设的影响机制,遵循全面性、合理性以及易操作性原则,从表层到深层选取相关地质因素评价指标。以海绵城市建设地质适宜性为目标层,地表的适宜性、土壤包气带的适宜性、地下含水层的适宜性为一级评价级指标层,植被覆盖度、地形坡度、地表岩性、土壤环境质量、包气带厚度、包气带渗透性、含水层厚度、含水层渗透性等8项地质因子为二级评价指标,如表1所示。

植被覆盖度与地形坡度数据来源于地理遥感生态网,地表岩性来源于东莞市地质工程勘探院,土壤环境质量来源于东莞市环境监测中心站,包气带厚度来源于水利部水文司,包气带渗透性借助于土壤岩土颗粒推算而成,含水层厚度与渗透性来源于东莞市水务局。

表1 评价体系结构层次Table 1 Evaluation Architecture Hierarchy

2.3 指标权重的赋值与计算

为了快速数字化分析得出各地质评价因子对海绵城市建设的整体影响程度,需要进一步对其指标因子进行相关权重赋值。层次分析法在我国的各大专业领域里的各种决策与工作流程中应用较为广泛,是一种定性与定量相结合的方法,其计算过程灵活简洁。由于层次分析法在赋值过程中略带有主观意识,故需借用YAAHP软件对赋值结果做一致性检验,提高赋值精准度。

2.3.1 指标权重的赋值

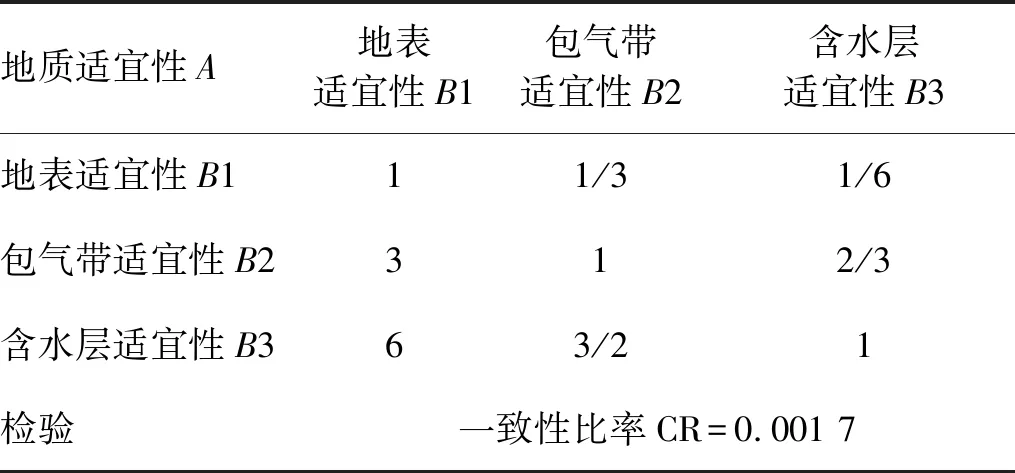

就研究区而言,地势呈东南高、西北低,坡度在西北以及中部变幅较小,东南部坡度变幅较大,山体连绵。在天然条件下,西北部对降雨入渗的影响较小,东南部由于坡度过大,会产生一定的降雨径流,减少了与地表的接触时间,对降雨入渗有一定的影响。地表层岩性决定着土壤初始含水率以及雨水是否可以快速渗入至深层的关键,其影响程度较大,相对较重要。植被覆盖度在一定程度上影响突出,植被覆盖度大的地方,植物储水能力越强,净化水质能力就越强。土壤环境质量状况是水安全的关键,但研究区土壤质量较好,污染面积较小,故在选取的4个地表适宜性指标中影响权重最低。土壤层中的包气带条件,决定着土壤水分能否快速渗入到浅层含水层中,补给地下水。研究证明:包气带的厚度越大,雨水入渗的速率越低,包气带的厚度越薄,越有利于雨水的快速入渗;包气带的渗透性越好,雨水入渗的速率越快,其影响着入渗过程中的速率,其相对较重要。浅层含水层的渗透性是地下水是否可以自由流动的体现,浅层含水层的厚度是地下水资源的储存空间,含水层的厚度越大,储存空间越充足,是降雨入渗中非常重要的地质指标,故各指标的权重赋值如表2所示。

表2 B-A判断矩阵Table 2 B-A Judgment Matrix

2.3.2 计算各评价指标的权重

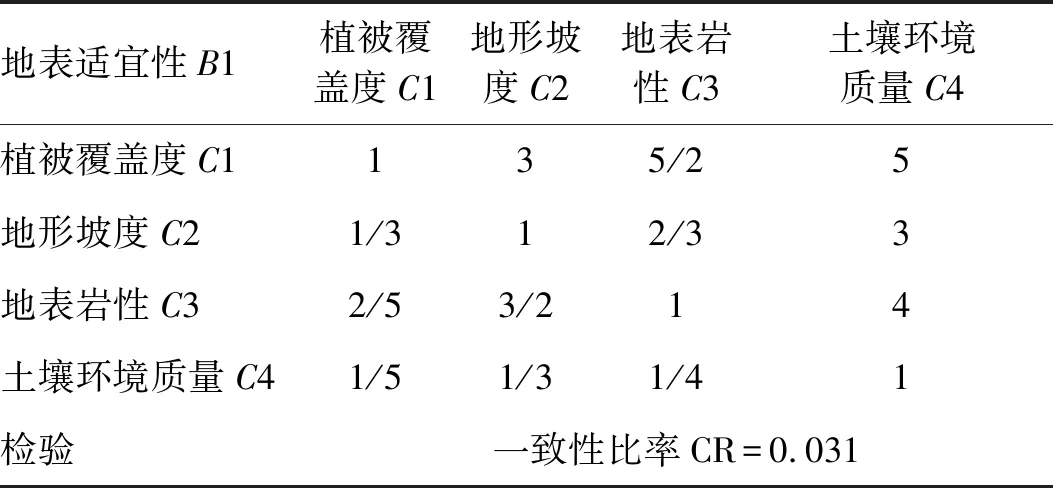

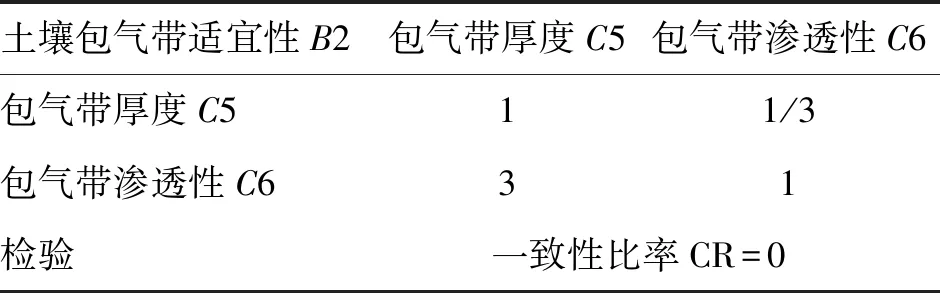

根据上文对各因子相对重要程度的分析,采用1~9标度法两两比较得到相对优劣顺序,根据对比程度,采用判别矩阵进行标度值的分析,运用几何方根法,对标度值进行一致性(CR)的计算得到地表适宜性(B1)的一致性比率(见表3)、土壤包气带适宜性(B2)的CR值(见表4)、含水层适宜性(B3)的一致性比率(见表5)。当计算的CR<0.1时,表明指标因子的权重赋值较精准,且每次赋值的标准具有一致性[4]。同时,根据CR的值对各评价因子进行权重的取值,得到相对重要程度排名,如表6所示。

表3 C-B1判断矩阵Table 3 C-B1 Judgment Matrix

表4 C-B2判断矩阵Table 4 C-B2 Judgment Matrix

表5 C-B3判断矩阵Table 5 C-B3 Judgment Matrix

表6 评价因子权重取值表Table 6 Evaluation factor weight value table

3 东莞市海绵城市建设地质适宜性评价结果分析

3.1 评价过程

通过建立海绵城市地质因子分级指标赋值标准(表7),采用综合评分法将海绵城市建设地质适宜性划分为4个等级(如表8所示),分别为适宜(Ⅰ)、较适宜(Ⅱ)、一般(Ⅲ)、控制(Ⅳ)。根据前文中对各评价指标权重的计算结果,对东莞市域的各类地质环境进行综合评分,根据综合评分结果,赋值于海绵城市建设的各类地质因子。同时,根据各评价因子的赋值情况,运用MAPGIS软件的空间分析功能对全区进行赋值[5-6],并对各评价指标进行加权求和以及栅格计算,最后叠加成图。

表7 分级指标赋值标准Table 7 Grading index assignment standard table

表8 海绵城市地质适宜性等级Table 8 Eological suitability grade of sponge city

3.2 评价结果与解析

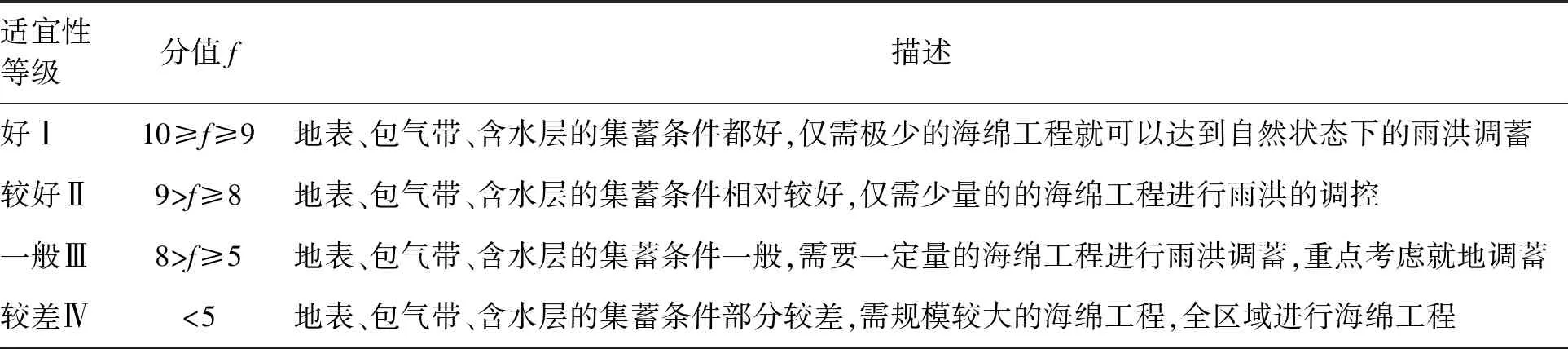

利用GIS软件的空间分析功能对各指标加权求和,最后栅格计算叠加成图(图1),其评价如下:

1)地质环境适宜的区域面积为531.48 km2,占总规划面积的21.6%,连片分布在大岭山镇与虎门镇的相邻处、清溪镇、塘厦镇、凤岗镇东南区、谢岗镇、黄江镇,零星分布在松山湖片区和东城以及茶山镇内。

2)地质环境较适宜的区域面积为7.37 km2,占总区域面积的0.28%,零星分布在大朗镇的中心城区域,以及寮步镇区域。

图1 东莞市地质适宜分区图Fig.1 Geologically suitable zoning map in Dongguan

3)地质环境适宜性一般的区域面积为1 694.19 km2,占市域面积的69.09%。连片分布在西北部和中部片区。

4)地质环境较差,需控制建设区域的面积为219.86 km2,占总区域面积的9.03%,主要分布在长安镇与虎门镇的相邻处、桥头镇及谢岗镇的东南部,零星分布在黄沙河流域与滨海湾新区中。

3.3 对东莞市海绵城市建设的建议

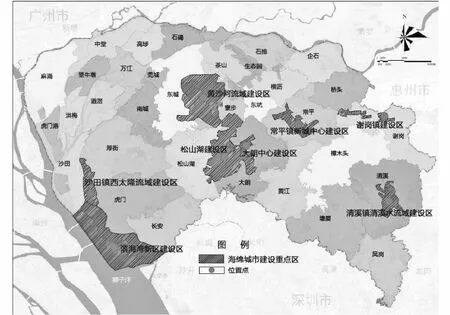

根据评价结果对比东莞市已规划的8个首批海绵城市建设重点区域(见图2),对策建议如下:

图2 东莞市8个首批海绵城市建设点Fig.2 Eight first batch of sponge city construction sites in Dongguan

1)清溪镇清溪水流域、大朗镇中心片区、谢岗镇的大部分区域海绵城市建设的地质适宜性好,地形较为平缓,稍有起伏但坡度不大[7],植被覆盖度极高,土壤岩性多半呈细砂性,地下潜水层主要由厚层粉砂组成,包气带及地下含水层的渗透性都较好,有利于大气降雨的快速入渗和地表径流的下渗,地下含水层厚度较大,地下水资源储存空间充足,具备海绵城市建设的工程地质条件。但由于该区域内的浅层地下水水质较差,水流量较大,在建设海绵城市时需要着重注意对水质的整体净化,可以适当设计如引导性人工土壤渗流、植被缓冲带、初期控制雨水源的弃流等海绵设施,加强雨水收集过程中水质的净化,降低对地下水污染的风险。

2)寮步镇地段的黄沙河流域大部分区域的适宜性较好。由于该片区建设密度较高,地表不透水面积占比高,具有中等的植被覆盖度,对降雨的快速下渗具有一定的阻挡作用,且该区域的包气带厚度较薄,存储下渗雨水的空间有限。宜合理规划修建蓄水池、设计雨水花园等相关的地表蓄水设施,集中收集雨水径流。同时在修建生物滞留池、下沉式绿地等海绵设施的建设输水设备时,需要保证多余的水量可以及时排走,防止城市内涝的出现。

3)松山湖片区、滨海湾新区、常平镇新城中心、沙田镇西太隆河流域中大部分区域的适宜性一般,植被覆盖度低,土壤多为黏性质地,地形平缓,包气带的渗透性中等,不利于雨水径流的下渗。但该区域的包气带厚度大,地下水的储存空间大,且包气带净化性能好。可以利用其优点,在地表建设渗透塘、雨水花园、屋顶花园与生物植草沟等利于雨水径流下渗的设施。

4)滨海湾新区的中部、茶山镇与东城地段的黄沙河流域部分区域适宜性较差,控制建设区居多,植被覆盖度中等,土壤多为砂性质地,有利于雨水径流的下渗,包气带厚度较大,便于雨水下渗的储存。但潜水层水质较差,在海绵城市建设中,需要多设计雨水花园、生物植草沟、生物滞留池等设施,收集过程中需进行雨水的水质净化。

4 结 论

1)东莞市地质条件好,适宜建设海绵城市的区域面积为531.48 km2;地质条件较好,较适宜建设海绵城市的区域面积为7.37 km2;地质条件一般,海绵城市建设受限的区域面积为1 694.19 km2;地质条件较差,禁止建设海绵城市的面积为219.86 km2。

2)东莞市规划的首批8个海绵城市重点建设区,滨海湾新区中部、茶山镇与东城地段的黄沙河流域具有部分控制建设区。同时,黄江镇和樟木头镇的部分区域,具有较好的地质环境,可以规划成海绵城市的重点建设区。

海绵城市的建设与地质条件密切相关,基于地质条件的海绵城市建设适宜性评价,可以优先并充分利用自然的海绵特性,降低海绵工程建设的经济消耗、因地制宜选取适合的海绵设施类型。