碳排放福利绩效及其影响因素研究:基于G20 数据

刘国平

(1.上海立信会计金融学院,上海 201620;2.同济大学上海指数研究院,上海 200092)

随着全球气候危机日益严峻,促进低碳发展已成为世界各国和地区共识。低碳发展的本质要求是要在碳排放空间刚性约束下创造尽可能多的经济社会福祉,实现可持续繁荣。由此引申出的关键科学问题是碳排放绩效及其影响因素是什么?为探索这一问题,本文依照1990 年代崛起的生态经济学理论,拟从生态福利绩效(wellbeing performance of ecological input,WPEI)视角[1],尝试构建以福利提升为导向的碳排放绩效指标及其影响因素模型,并在此基础上进行实证分析,为中国未来低碳发展提供理论借镜与实证支撑。

1 文献回顾

在低碳经济研究文献中,学者们主要采用碳生产率、碳强度、能源生产率、能源强度等指标与方法来测度碳排放绩效,其中以碳生产率研究最为流行。碳生产率分为单要素碳生产率和全要素碳生产率。单要素碳生产率是指在一定时期内经济产出与二氧化碳排放量之比,反映了单位二氧化碳排放所产生的经济效益。全要素碳生产率的研究思路是基于多投入多产出的视角测量不同个体的相对效率,通常的做法是分别将经济增长和二氧化碳排放作为意愿产出和非意愿产出,而将劳动、资本、能源作为投入,考察各单元的投入产出效率。

需要指出的是,有关碳生产率的研究将经济性福利等同于总体福利,忽略了非经济性福利,有悖于可持续发展的宗旨。有鉴于此,部分学者基于生态经济学理论,尝试从生态福利绩效的视角构建以提升经济社会总体福利产出为导向的能源与碳排放绩效指标与模型,如能源福利绩效、碳排放福利绩效等。生态福利绩效是指单位生态投入所带来的经济会社会福利产出。从数值上来看,生态福利绩效则等于经济社会福利产出与生态消耗之比。援引生态福利绩效的概念内涵,能源福利绩效便可定义为单位能源消费所带来的经济社会福利产出,其指标数值为福利与能源消耗之比。Jorgenson 等[2]构建了一个福利能源强度指标(EIWB),其数值等于人均能源消费指数与预期寿命指数之比(与能源福利绩效之间呈倒数关系)。在此基础上运用纵向分析技术分析了12 个中、东欧国家1992—2010 年民主化水平、健康卫生支出的地区生产总值占比、不平等程度、制造业的地区生产总值占比、出口依存度对福利能源强度的影响。研究发现:民主化水平、健康卫生支出的地区生产总值占比与福利能源强度呈负相关关系;不平等程度、制造业的地区生产总值占比、出口依存度与福利能源强度之间为正相关关系。表明提升民主化水平与健康卫生支出可以降低福利能源强度。而增加不平等程度、制造业的地区生产总值占比和出口依存度将推高福利能源强度。Sweidan 等[3]通过对海湾阿拉伯国家合作委员会成员国1995—2012 年健康卫生支出、出口依存度、民主化水平对福利能源强度的影响,发现健康卫生支出、民主化水平与福利能源强度之间为正相关关系。出口依存度与福利能源强度之间为负相关关系。由此可见,对不同样本不同时间段进行分析所得出来的结果也不同。刘国平[4]从生态福利绩效视角,构建了一个能源福利绩效指标,通过LMDI 因素分解模型将能源福利绩效变化总效应分解为技术效应与服务效应,在此基础上对G20 国家1990—2013 年的绩效及其效应贡献进行了实证分析。

依照生态福利绩效的内涵,碳排放福利绩效表示单位碳排放所带来的经济社会福利产出,其数值等于福利与碳排放之比。刘国平等[5]用人类发展指数与碳排放之比来测度碳排放福利绩效,通过LMDI因素分解模型将碳排放福利绩效总效应分解为技术效应与服务效应,在此基础上对G20 国家1990—2007 年的绩效及其效应贡献进行了比较分析。彭鹃等[6]将碳排放福利绩效分解成可持续发展绩效与能源排放比率的乘积,将碳排放福利绩效总效应表示成可持续发展效应和能源排放效应之和。胡剑波等[7]构建了中国碳排放福利绩效模型,剖析了1997—2014 年中国东部、中部和西部三大区域的碳排放福利绩效区域差异及贡献度。实证结果表明:除贵州碳排放福利绩效总体呈增长趋势外,其余省份都呈下降趋势。中国碳排放福利绩效总差异主要来源于区域内差异,其中东部地区的内部差异最大。王垒等[8]基于1990—2014 年中国省级动态面板数据,分析了地方政府行为对碳排放福利绩效的影响。结果表明:政府间竞争导致区域环境质量恶化的同时兼顾地区福利水平提高,对地区福利的促进效应大于对碳排放的影响效应,有助于推动碳福利绩效提升。

2 研究方法与数据

2.1 碳排放福利绩效指标构建

按照生态经济学理论,生态福利绩效是指单位生态资本投入所带来的经济社会福利产出。生态福利绩效从数值上等于福利水平与生态资本投入之比,严格援引生态福利绩效的定义方式,碳排放福利绩效(wellbeing performance of carbon emissions,WPCE)指单位碳排放所带来的经济社会福利产出,其数值等于福利水平与碳排放之比,如式(1)所示:

根据式(1)可知,确定福利和碳排放指标的具体形式是测度碳排放福利绩效的关键。当前国内外研究文献中,一般将福利划分为主观福利和客观福利两大类。主观福利研究通常也被称为幸福研究,主要是通过调查提问方式,设定若干选项,并给各选项赋予不同的分值,测量人们对生活的满意度。主观福利研究比较适合考察某项政策实施的民意效果或对某项制度的喜好程度等。其较明显的局限在于,主观感受因人而异,即使是同一个人的主观感受也会因时因地而异,导致评价分值容易出现波动,从而影响研究结论的稳健性。客观福利研究主要采取两种途径对福利进行测度:一种途径是在GDP/GNP 指标的基础上加以改进以衡量福利水平。这些改进指标主要有:绿色地区生产总值(Green GDP,GGDP)、经济福利指标(measured economic welfare,MEW)、可持续性经济福利指标(index of sustainable economic welfare,ISEW)、真实进步指标(genuine progress indicator,GPI)等,此类指标以市场估价和货币计量的方式,在GDP/GNP 指标的基础上增添或删除一些影响福利的项目,本质上仍未脱离以经济增长为导向的评价思维;另一种途径则是从可行能力的视角衡量经济社会发展水平,相应的变量指标名称为人类发展指数(human development index,HDI)。自1990 年起,联合国开发计划署(The United Nations Development Programme,UNDP)每年发布一份全球人类发展报告,在报告中公布各国人类发展指数,人类发展指数由收入、预期寿命、教育3 个分项指数构成。在有关客观福利的研究文献中,采用人类发展指数作为福利测度指标的做法较为多见。人类发展指数的不足之处在于,其分项指标中包含了收入指数,仍然难以避免GDP/GNP 及其改进指标所存在的问题。此外,收入很可能与教育和寿命存在相互因果关联。将3个指标放置于同一层面上加以算术平均或几何平均易导致原因与结果相混淆。本文秉持人类发展关键在于提升可行能力的理念,尝试对人类发展指数进行改进和优化,将其3 个分项指标中的收入指数删除,保留教育指数和预期寿命指数。通过这种方式,可以与GDP/GNP 及其改进指标明显区分开来,同时也有效地降低了分项指标之间的内生性。更为重要的是,文化教育水平和预期寿命长短实际上在很大程度上表征了身体和灵魂的韧度,身体和文化素质是人类福利的本质内涵所在。将教育指数和预期寿命指数这两个分项指数合成为福利指数还有两大优点:首先,作为计算教育指数基础的平均受教育年限和预期受教育年限以及作为计算寿命指数基础的人均预期寿命,都是以年为单位,以时间尺度作为测量单位相比用货币进行计量更为公平透明,有效避免了通货膨胀和通货紧缩以及升值贬值等运用货币计价所可能带来的不确定性影响;其次是数据可得性强,各国和地区教育数据和预期寿命数据比较完备,便于开展学术和政策研究。

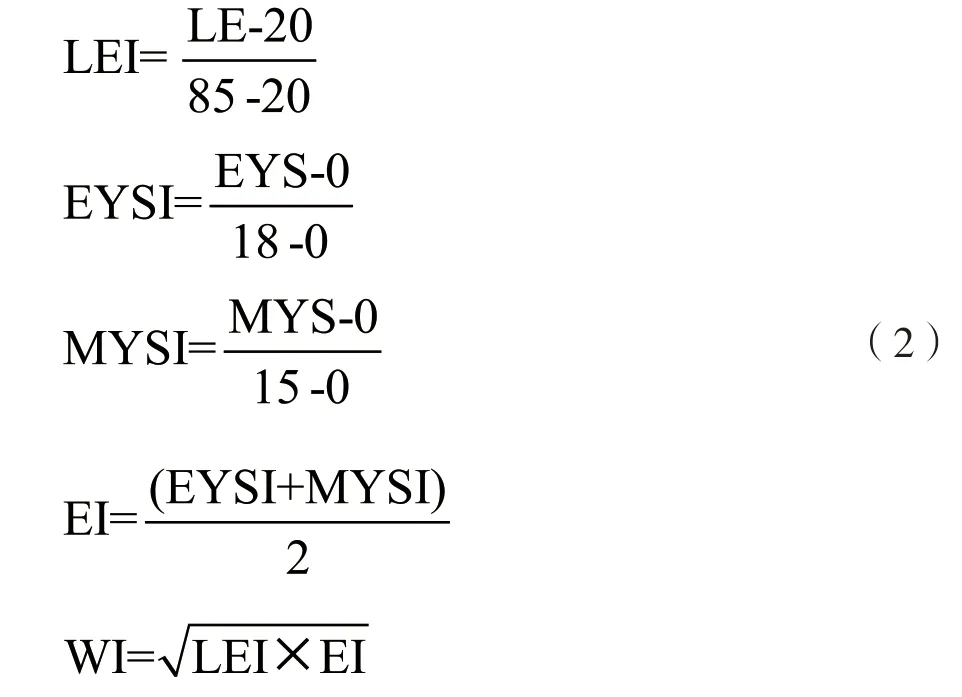

按照联合国开发计划署人类发展指数的设定方法,本文的福利指数(wellbeing index,WI)由预期寿命指数(life expectancy index,LEI)和教育指数(education index,EI)两项分指数合成。教育指数等于预期受教育年限指数(expected years of schooling index,EYSI)与平均受教育年限指数(mean years of schooling index,MYSI)的算术平均值。各项指数都需要做标准化处理,处理的原则为:标准化指数值=(实际值-最小值)/(最大值-最小值)。合成后的福利指标的表现形式为福利指数(wellbeing index,WI),其数值等于教育指数与预期寿命指数的几何平均值。福利指数及其分指数的具体计算方法如式(2):

关于碳排放指标的确立,主要有两个方面的基准需要加以考虑:一是历史累计排放与年度排放;二是年度排放总量和人均排放量。理论上而言,以历史累计排放量来分摊责任更能彰显公平合理性。但按这样的标准来分配减排责任不具有可操作性,首先是历史累计排放起始时点的确定存在争议;其次是随着历史的变迁,各国的管辖范围、人员构成乃至政治制度都发生了诸多变化,要有效厘清各自的责任实属不易;再者,碳排放对气候的影响会因其在大气中存留时间的延长而产生衰减效应,衰减模型的建立有相当大的难度。若按照历史累计排放来确定责任分担额度,很可能会导致互相推诿,最终酿成公地悲剧。相对来讲,年度排放总量和人均排放量的确定比较容易,而人均指标比总量指标更符合公平正义的本质属性,人际公平是国际公平和区际公平的基石。有鉴于此,采用年度人均碳排放量(carbon emissions per capita,CEPC)作为构建碳排放指标的基础更具现实意义和可操作性。由于福利和经济增长指标都是无量纲的指数形式,因此有必要按同样的方法对碳排放指标进行标准化处理,形成无量纲的碳排放指数(carbon emissions index,CEI)1)。

碳排放指数的构造公式(3)为:

将变量标准化后,得到最终的以指数形式呈现的碳排放福利绩效计算公式(4):

2.2 碳排放福利绩效影响因素模型

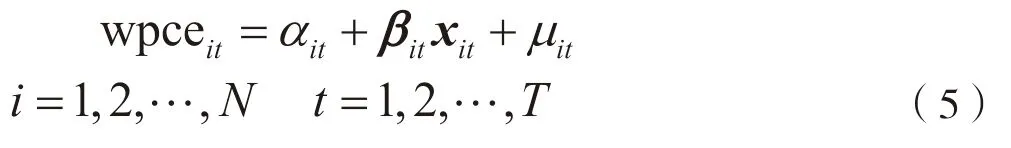

本文拟建立面板数据模型对碳排放福利绩效影响因素进行分析。面板数据模型既能够分析截面关系又能够分析时间序列关系,比截面数据模型和时间序列模型的分析更为深入。根据已往的研究成果,选择城市化率、能源消费结构、政府规模、外贸依存度、产业结构作为解释变量,计量模型如下所示:

首先,财政、审计、教育管理部门作为学校管理的监督者和引导者,应对中小学财务管理有关的内部控制提出明确的要求,例如,地方财政局可以随时检查各个学校财务内部控制的落实情况,对财务管理有关的内部控制存在严重缺陷的学校提出相应的改进措施,以此引起中小学管理人员对财务管理内部控制的重视,进而加强学校财务管理相关的内控意识。

2.2.1 城市化率(URB)

城市化率有时也称城镇化率,其数值为城镇人口数与总人口数之比。城市聚集了较多的生产者、中间商与消费者,各经济主体之间在信息、技术、人才、组织模式等各方面都能得到更加有效地学习与沟通。城市竞争市场的发育,有利于促进彼此优化产品质量与消费结构。此外,人口的高密度降低了公共基础设施的单位成本,提升了投入产出效率与资源生产率。虽然城市化有时会伴随一些问题,如贫民窟、环境污染、犯罪等。但总体来看,多数学者认为城市化发展有利于提高城市和区域竞争力。

2.2.2 政府规模(GOS)

政府规模用一般政府最终消费支出总额与地区生产总值的比值来表示,反映政府的治理能力。一般政府最终消费支出是指所有用于购买商品和服务的政府当期支出(含雇员报酬)。它包括国防和安全方面的大部分支出,但属于政府资本形成那部分政府军事支出不在其中。政府的主要功能在于生产、提供或者安排公共物品,以防止或减少因市场失灵所带来的社会福利损失。一般情况下,政府支出增加意味着可以提供更多更好的基本公共服务。但Davies[9]、诸大建等[10]、刘国平等[11]学者指出,政府规模并非越大越好,而是有一个适度区间,即政府规模存在治理门槛。综合考虑,本文将政府规模的一次项与二次项同时列入解释变量。如果二次项系数为负,政府规模与碳排放福利绩效之间为倒“U”型曲线关系,可以支持治理门槛假设。

2.2.3 外贸依存度(TRD)

外贸依存度指进出口总额占地区生产总值的比重。对外贸易本质上是资源在国际的配置,生产要素、产品和服务在各国或地区自由流动,互通有无,各取所需,以期增加彼此的福利水平。但是另一方面,进出口贸易会对生态环境造成影响。

2.2.4 能源消费结构(ENS)

能源消费结构(ENS)指经济系统所消费的各种能源数量在能源消费总量中的占比,或换而言之,指各种能源消费数量的比例关系。本文用可再生能源终端消费量占终端能源消费总量之比来表征能源消费结构。如果说能源强度测量的是经济系统中间环节的投入产出转换效率,那么能源消费结构则表示经济系统输入端的基础技术水平。

2.2.5 产业结构(INS)

产业结构用服务业增加值占地区生产总值之比表征。从世界各国发展经验来看,服务业占比与经济社会发展水平呈正相关关系。服务业的发展,尤其是高端服务业的发展,有利于降低农业工业的生产和交易成本,同时减少生态资源消耗与环境污染。另一方面,又可以更好地满足顾客多样化的需求,提高满意度。

2.3 研究样本与数据来源说明

本文拟对二十国集团(Group 20,G20)成员国的碳排放福利绩效及其影响因素进行分析。选择G20 作为研究样本的理由在于该集团覆盖面广,代表性强。目前G20 人口占全球的67%,国土面积占全球的60%,国内生产总值占全球的90%,贸易额占全球的80%,年度碳排放总量占全球的84%。从地域范围来看,G20 成员国遍布于欧洲、亚洲、北美洲、南美洲、大洋洲、非洲六大洲;从成员国发展阶段来看,G20 兼含发达国家与发展中国家。G20对于促进全球经济发展、控制气候变化、推动全球治理具有举足轻重的作用,选取G20 国家作为国别比较样本,既减轻了因研究个体过多而导致的泛泛而谈,也比较有效地控制了由于样本容量太少而带来的以偏概全。本文各变量数据从联合国开发计划署网站数据库和世界银行WDI 数据库获取。由于1990 年为公认的全球减排责任起始年,WDI 数据库中碳排放数据最近截止年份为2018 年,为保证数据的时间匹配性,样本时间段确定为1990—2018 年。

3 实证分析

3.1 G20 国家碳排放福利绩效对比分析

根据公式(4)计算得到G20 各国历年的碳排放福利绩效。表1 显示,2018 年绩效排前五位的国家是英国(1.307)、法国(1.269)、阿根廷(1.256)、巴西(1.248)德国(1.247)。1990—2018 年历年绩效均值排前五位的国家是法国(1.178)、阿根廷(1.164)、英国(1.159)、澳大利亚(1.146)、德国(1.139)。两项排名中,英国、法国、阿根廷、德国四国都位居前五,绩效优越性相对比较稳固。英法两国2018 年人均碳排放分别为5.4 t 和4.6 t,虽然低于G20 各国平均水平(8.0t),但是已超过世界人均水平(4.5 t)。福利指数分别高达0.929和0.883。2018 年阿根廷人均碳排放为4.0 t,福利指数为0.856,以较低的资源环境代价取得了高水平的福利绩效,是典型的可持续发展国家。需要特别指出的是,虽然澳大利亚的碳排放福利绩效较高,但是其历年的人均碳排放都在15 t 以上,不仅远远高于世界平均水平,也高于绝大多数发达国家。2018 年澳大利亚的福利指数在G20 国家中是最高的,然而用高额资源环境代价换取高水平福利绩效的模式,偏离了可持续发展的本质要求,并不值得推崇,在碳排放空间极为有限的情况下,如此高的碳排放是人类不可承受之重。

表1 1990—2018 年G20 成员国碳排放福利绩效

2018 年碳排放福利绩效排后五位的国家是印度(1.081)、俄罗斯(1.046)、中国(0.015)、沙特阿拉伯(0.008)、南非(0.938)。1990—2018 年历年绩效均值排后五位的国家是土耳其(0.970)、中国(0.964)、俄罗斯(0.943)、沙特阿拉伯(0.883)、南非(0.837)。两项排名中,中国、沙特阿拉伯、俄罗斯、南非四国都位居后五,表明其低碳竞争核心能力处于劣势,其中南非的境况最为不利。2018年南非的人均碳排放为7.5 t,是世界人均水平的1.7倍,而福利指数只有0.698,较高的资源环境代价所换取到的是较低的福利绩效,是典型的不可持续国家。沙特阿拉伯和俄罗斯的碳排放福利绩效虽然高于南非,但两国人均碳排放都非常高,2018 年沙特阿拉伯人均碳排放高达15.3 t。中国2018 年碳排放福利绩效和1990—2018 年历年绩效均值在G20 国家中分别排名倒数第三和倒数第四名,低碳竞争力亟待提高。

从碳排放福利绩效增量来看,G20 成员国中改进幅度排前五位的国家是英国、土耳其、德国、意大利、巴西(如图1 所示)。虽然从20 世纪90 年代起气候变化与能源环境便已成为世界各国的重要议题,但真正将低碳经济发展提升为国家战略的首倡者则是英国。2003 年英国政府发表以《我们能源的未来——创建低碳经济》为题的能源白皮书,掀起了低碳经济革命。1990—2018 年英国人均碳排放由9.7 t 下降至5.4 t,碳排放总量由5.6 亿t 降至3.6亿t。预期受教育年限由13.7 年提高至17.4 年,平均受教育年限从7.9 年增加至13.0 年,出生时预期寿命由75.7 岁上升至81.2 岁。由此导致碳排放指数从0.769 降低至0.711,福利指数由0.743 提升至0.929,碳排放福利绩效从0.966 提升至1.307,增量高达0.341,实现了福利与碳排放的绝对脱钩发展。1990—2018 年土耳其人均碳排放由2.6 t 上升至5.0 t,其碳排放福利绩效的改善主要得益于福利水平的提升,预期受教育年限由8.9 年提高至16.4年,平均受教育年限从4.5 年增加至7.7 年,预期寿命由64.3 岁上升至77.4 岁,福利指数由0.520 提升至0.793。以较小的碳排放增量获得了较大的福利提升,实现了福利与碳排放的相对脱钩发展。德国向来是先进思想和技术的发源地和传播地,可持续发展理念早已深入人心。政府、企业、社会齐心协力,已形成自上而下和自下而上的良性互动。在可持续性学术科研方面,德国最具盛名的是伍珀塔尔研究所(Wuppertal Institute),该研究所成立于1991 年,主要致力于研究和构建面向地方、国家以及国际层面的可持续发展模型、战略和工具。侧重于资源、气候和能源相关的挑战及其与经济和社会的关系,不断推进经济社会发展与自然资源消耗脱钩创新。1990—2018 年德国人均碳排放从12.0 t 下降到8.6 t,碳排放总量由9.6 亿t 减少至7.1 亿 t。碳排放指数由0.790下降至0.756,福利指数由0.769提高到0.943。意大利同样是在碳排放减少的情况下使福利水平得到了提高。巴西与土耳其的共同点是以较小的碳排放增量获得了较大的福利提升,实现了福利与碳排放的相对脱钩发展。值得注意的是,2018 年人均碳排放为2.0 t,不到世界人均碳排量的一半,可见巴西还有较大的碳排放空间,有望在低于世界人均碳排水平的条件下,获得高水平福利产出,实现经济社会可持续发展。

图1 1990—2018 年G20 国家碳排放福利绩效增量

碳排放福利绩效增量排最后五位的国家是南非、韩国、中国、美国、加拿大,其中美国1990—2018年的人均碳排放由19.4 吨降至15.2 t,福利指数0.843提升到0.903。虽然符合绝对脱钩发展的标准,但在此需要特别审慎考虑的是,美国的人均碳排放远高于世界均值,大多数年份人均碳排放都在20 t 左右,2000 年时甚至达到20.5 t。如果其他国家效仿这种高碳排模式,全球发展将面临巨大灾难。2018 年加拿大和韩国的人均碳排放分别为15.5 t 和12.2 t,同样需要大幅减排。1990—2018 年南非的人均碳排放由6.7 t 提高到7.5 t,福利指数从0.588 上升到0.698。目前南非的发展现状是以高于世界人均碳排放均值3.0 吨的代价获取相对低水平的国民福祉。1990—2018 年间,中国经济社会福利突飞猛进,成就斐然。预期受教育年限由8.8 年提高至13.9 年,平均受教育年限从4.8 年增加至7.9 年,出生时预期寿命由69.3岁上升至76.7岁,福利指数由0.554提升至0.753。但是另一方面也应该看到,2018 年中国人均碳排放为7.4 t,是1990 年的3.8 倍,比世界均值高出2.9 t。必须及时遏止这种碳排放快速增长的趋势,否则于内难以完成经济社会向可持续发展转型,于外将面临更多舆论及谈判压力。

3.2 碳排放福利绩效影响因素分析

根据模型(5)和G20 数据,首先进行混合回归估计。从表2 中的回归结果可以发现,混合回归模型所有参数值的t统计量在5%的检验水平上都是显著的,但是混合回归模型的拟合优度比较低,可决系数值为0.430,调整后的可决系数为0.424。此外,DW 统计量非常小,只有0.036,意味着混合回归模型很可能存在设定偏误,有必要改进回归模型。

表2 混合模型的估计结果

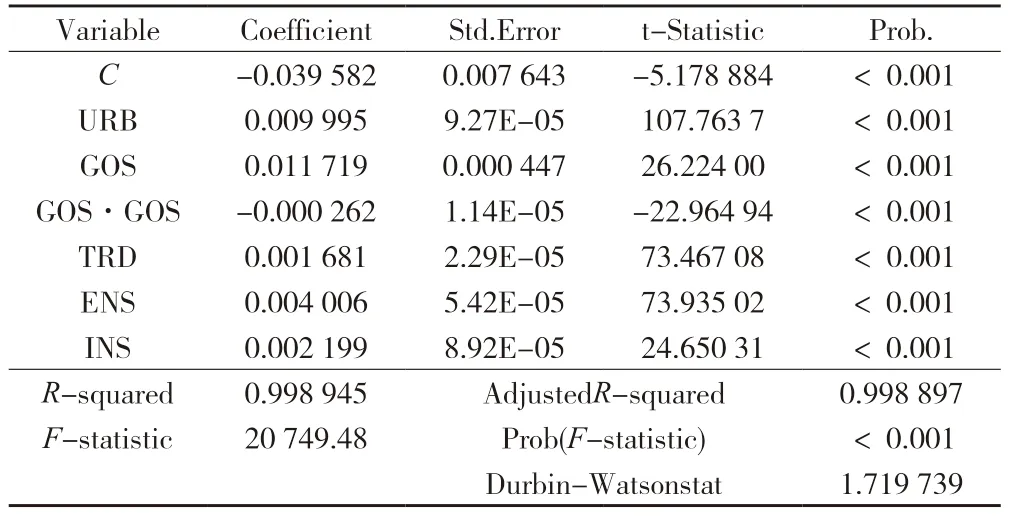

考虑到样本数据截面较多、时间跨度较长,可能存在截面异方差和同期相关,本文尝试使用截面加权的SUR(seemingly unrelated regression)估计法,进行广义最小二乘回归(GLS),回归估计结果如表3 所示。从中可以看到,模型质量产生了实质性的提升,常数项和所有解释变量的系数都是高度显著的,拟合优度超过0.99,DW 统计量值为1.72。回归估计结果的特征显示,采用SUR 方法加权后的固定效应变截距模型对样本数据进行估计是比较适宜的。

表3 固定效应变截距模型GLS 估计结果

回归估计结果表(3)显示,城市化发展对碳排放福利绩效具有正向的推进作用,这主要得益于城市规模效应和集聚效应的发挥。由于城市聚集了较多的人口,人口密度的增加可以催生更多的消费需求,而更多的消费需求又会拉动投资需求和产品供给,激发经济发展活力。此外,城市基础设施和服务的共享,使资源得到更为集约地利用,有利于控制人均资源消耗和人均环境污染,降低碳排放。政府规模的一次项与碳排放福利绩效呈正相关关系,平方项与碳排放福利绩效呈负相关关系,即政府规模与碳排放福利绩效呈倒“U”型曲线关系,支持了治理门槛假说。表明随着政府规模的扩大,其对碳排放福利绩效的边际贡献将呈现递减趋势。可见政府规模并不是越大越好,也并非越小越好,而是要根据各国或地区的实际情况做出适切地调整。外贸依存度的回归系数正值,表明样本期间G20 国家对外贸易的发展提升了碳排放福利绩效。有必要指出的是,美国著名生态经济学家戴利[12]主张在地化贸易,并不是要反对国际贸易,其核心思想是希望减少生态足迹和生态包袱。在产品同质和成本相同前提下,能在当地解决的问题,就不要扩散至外地。能在国内解决的问题,就不要延伸至国外。不同地域间人力、物力、财力和信息的运送都需要有生态资本作为支撑。可再生能源在能源消费总量中的占比与碳排放福利绩效应该呈正相关关系。可再生能源的发展一方面有利于促进经济社会发展低碳化,另一方面则能催生更高水平的科技与文明,“一石二鸟”地提高碳排放福利绩效。服务产业增加值占比与碳排放福利绩效之间为正相关关系。产业结构的变迁能够反映一国或地区经济社会的发育程度。收入弹性理论认为,随着收入的增加,食物等生活必需品消费的增加非常有限。而工业又通常具有大规模标准化生产的特征,很难满足现时代消费者多样化、个性化的需求,服务业的发展恰好可以弥补此项不足,既可以利用规模经济提供基本公共服务,又可以通过定制化模式增强服务产品差异化程度。此外,就业是民生的重要方面,而服务业的就业弹性2)在三次产业中是最高的。再者,服务业的能源和碳排放强度相对较低。因此产业结构从以农业为主导转向以工业为主导,进而转向以服务业为主导,既是收入增加的过程,也是资源节约的过程,同时还是民生福祉提高的过程。

4 主要结论与政策启示

本文从生态经济学理论中生态福利绩效的视角,构建了碳排放福利绩效指标及其影响因素面板计量模型,在此基础上对G20 国家1990—2018 年的碳排放福利绩效进行了国别比较和影响因素实证估计分析。结果显示:(1)2018 年英国、法国、阿根廷、巴西、德国的碳排放福利绩效较高,1990—2018 年间英国、土耳其、德国、意大利以及巴西等国的碳排放福利绩效增速较快;中国2018 年碳排放福利绩效和历年均值在G20 国家中都排名靠后,且增速较慢,表明中国低碳竞争力缺乏静态和动态优势。(2)城市化率、可再生能源在能源消费中的占比、外贸依存度以及服务业增加值在GDP 中的占比对碳排放福利绩效有正向影响;政府规模与碳排放福利绩效呈倒“U”型曲线关系,表明政府规模存在治理门槛。以上结论为中国制定未来可持续发展政策提供了重要启示:

第一,加快形塑城市紧凑化发展空间。城市是低碳发展的空间载体,低碳发展是要让城市生活变得更加美好。与此要求相适应,需要将传统的蔓延型城市发展模式转向紧凑型城市发展模式。所谓紧凑型城市发展模式,并不是指拥挤和紧张,而是指有序和舒适;不单指城市内部的紧凑,也指城市之间的紧凑;不仅指有形的物质维度紧凑,而且还包括无形的精神维度紧凑。推动紧凑型城市发展一要提高城市经济密度,促进精明增长,二要缩短城市空间距离,增强市场可达性;三是要打破城市制度分割,助力包容性发展,共享城市繁荣。

第二,大力推进产业结构服务化转型。一方面要深化拓展共享经济。共享经济通过企业不卖产品卖服务和个人拥有者的物品分享,创造服务的循环,减少稀缺物质资源和能源资源的闲置和浪费,同时也有效降低了废弃物污染和碳排放。通过消费者与生产者的身份转换,推动生产与消费的民主化,提升满意度和幸福感。另一方面要促进制造业服务化发展。借助高端和优质服务,工业和制造业可以在节约资源消耗和减少碳排放的同时,提升产品的附加值。而强大的工业和制造业也会催生出更多新型服务业业态,倒逼服务质量,并进一步带动服务贸易优化升级。

第三,稳健有序改善能源消费结构。中国能源禀赋的结构特点是“富煤贫油少气”,由此给减排造成了极大压力。虽然近20 年来中国能源消费结构渐趋优化,但必须看到,短期内中国以煤炭消费为主的能源结构不会发生根本性转变。这就决定了碳减排必须循序渐进,分清轻重缓急,短期以提高传统化石能源(尤其是煤炭)的利用效率为主,长期则要大力开发清洁及可再生能源,并让其在能源结构中占据主导地位。

第四,构造价值共创的低碳治理模式。比政府最优规模更重要的问题是政府应该干什么,如何做到不缺位、不越位。低碳发展关涉到多方面利益主体,不仅要求政府与市场的协作配合,还要求公民社会与非政府组织的参与。以价值共创为导向的利益相关者合作治理,才是促进低碳发展的有效途径。政府层面重点是要基于行政机制,把控好碳排放总量,促进碳排放权公平分配;企业层面要基于市场机制,努力提升资源配置效率;公众层面则应基于参与机制,进行低碳行为互动,涵养生态人格。

注释:

1)碳排放数据来源于世界银行世界发展指标(World Development Indicators,WDI)数据库,在WDI 数据库中各国历年人均碳排放最大值为101.053 t(阿联酋,1969 年),最小值为0.004 t(柬埔寨,1979 年)。根据自然对数函数以及碳排放的特性,只有当Ln(x)中的x≥1 时,所建立的碳排放指数才有实际意义。合理的方法是在指数化时,将单位由吨转换为kg,因此人均碳排放的最大值和最小值分别设定为101 053 kg(101.053 t)、4 kg(0.004 t)。

2)就业弹性是就业增长率与经济增长率的比值,即经济增长每变化一个百分点所对应的就业数量变化的百分比。

————不可再生能源