全民健身视阈下个体使用“互联网+体育”意愿的影响因素研究

吴蔓菁 王贺

《国务院办公厅关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见》对“互联网+健身”、建设网络平台、提升全民健身公共服务信息化、数字化水平作出了具体要求。根据2020年《国民运动健康趋势报告》,在众多健身运动参与方式中,运动类APP和网站运动视频分别占比48%和37%。“互联网+体育”是指将互联网创新成果融入体育行业发展。其中运动平台、APP等配合可穿戴设备是“互联网+体育”应用于全民健身中最为常见的模式,作为新型的在线锻炼模式,其打破了传统体育锻炼的时空局限,实现人力资源的有力整合,提高体育健身服务的精确供给。在疫情常态化防控背景下,“互联网+体育”为全民健身领域带来了新的发展机遇和强大推动力,作为互联网时代下发展起来的新生事物,“互联网+体育”理论研究仍处于起步阶段。多重需求叠加下,现有研究主要集中在“互联网+体育”在全民健身发展中的具体功能模式、“互联网+体育”助力全民健身价值意义及体系建设等。以上都是基于宏观层面讨论其模式发展问题,在微观层次上涉及民众个人认知和参与行为的研究甚少。然而,“互联网+体育”的用户是民众,全民健身出发点和落脚点是民众,全民健身政策能否有效推广,“互联网+体育”能否有适用性和针对性,关键在于两者是否符合民众的心理预期,满足广大参与者的真正实际需求。在当前背景下,了解个体“互联网+体育”使用意愿的影响因素,对“互联网+体育”与全民健身的持续发展具有深刻意义。

1 理论基础与研究假设

1.1 理论基础

1.1.1 计划行为理论和技术接受模型

计划行为理论(TPB)由Ajzen在1991年提出,其核心内容包括行为态度、主观规范、知觉行为控制和意愿。TPB是在行为科学领域国内外学者普遍采用的预测个体行为的经典理论。技术接受模型(TAM)由Davis 1989年提出,其核心内容为感知有用性和感知易用性两个变量,探讨对个体用户使用态度和使用意愿的影响。计划行为理论与技术接受模型密切相关,二者均由理性行为理论发展。既往有研究将二者结合应用于“互联网+护理服务”“互联网+回收”、虚拟试衣、移动学习等领域,为本研究中将二者结合运用于“互联网+体育”提供了依据。本研究基于TPB和TAM,创新性纳入感知期望和感知风险变量,构建个体从事“互联网+体育”意愿影响因素模型,探讨个体从事“互联网+体育”意愿的影响因素,从而为促进个体积极使用“互联网+体育”提供理论依据。

1.2 研究假设

基于以上,提出本文研究假设:H1:主观规范正向影响“互联网+体育”个体态度;H2:主观规范正向影响“互联网+体育”使用意愿;H3:感知期望正向影响“互联网+体育”个体态度;H4:感知期望正向影响“互联网+体育”使用意愿;H5:个体态度正向影响“互联网+体育”使用意愿;H6:感知易用性正向影响“互联网+体育”感知有用性;H7:感知易用性正向影响“互联网+体育”个体态度;H8:主观规范正向影响“互联网+体育”感知有用性;H9:感知有用性正向影响“互联网+体育”个体态度;H10:感知有用性正向影响“互联网+体育”使用意愿;H11:感知风险性负向影响“互联网+体育”个体态度。

2 研究设计

2.1 问卷设计

本研究借鉴国内外有效量表并对部分题项进行修正形成量表。其主要包括两部分,第一部分调查内容为研究对象的基本情况。第二部分是基于TPB和TAM,以及全民健身相关内容所结合的个体使用“互联网+体育”意愿调查问卷。第二部分题项均采用李克特5级量表测量。

本研究于2022年2月进行预发放,通过SPSS 26.0软件对收集到的90份问卷进行探索性因子分析,保留合格条目,各因子载荷量0.68~0.96,均>0.5;各维度的克隆巴赫α系数为0.8~0.96,均>0.8,符合各维度>0.7要求,以上证明问卷良好信效度。

2.2 数据来源与样本特征

正式调研于2022年3-4月通过问卷星在线问卷调查系统进行问卷调研,采用随机抽样收集样本数据。发放问卷800份,回收问卷779份,总体回收率为97.4%。剔除无效问卷,最后剩余747份,问卷回收有效率为95.9%。样本构成中男性266人,女性481人,分别占总人数的35.5%和64.5%;年龄构成中45岁及以上人数居多,共284人,占总人数的37.9%,其次是25岁及以下人群,共264人,占总人数的35.2%,最少是25~45岁有199人,占总人数的26.6%;受教育程度以本科以上为主,总共520人,专科及以下为227人,分别占比69.4%和30.6%;在自评有无锻炼意识时,有锻炼意识占677人,无锻炼意识占70人,分别占总人数90.6%和9.4%。

3 数据分析与假设检验

3.1 个体采纳意愿及影响因素各维度得分

个体采纳“互联网+体育”使用意愿得分(4.01±0.85)分,处于中等偏上水平。维度得分由高到低依次为感知期望得分(4.06±0.84)分,态度得分(3.92±0.87)分,感知易用性得分(3.9±0.92)分,主观规范得分(3.76±0.98)分,感知风险性得分(3.66±0.11)分。

3.2 问卷信效度检验

对正式问卷的信效度进行检验。问卷量表7个维度的克隆巴赫α系数如图所示,问卷整体克隆巴赫α系数为0.959,高于建议水平0.7,说明测量题项具有良好信度。效度检验需要检验问卷的聚合效度和区分效度。首先,采用SPSS 26.0软件对样本进行KMO与Bartlett球形检验,该量表的整体KMO值为0.917,Bartlett球形检验在0.001的水平上显著,表明样本数据适合进行因子分析。其次,通过AMOS软件对量表进行验证性因子检验,本研究每個观测变量平均方差萃取量(AVE)均大于0.5,组合信度(CR)均大于0.7,满足聚合效度的标准要求,说明本研究的测量量表具有良好的聚合效度。最后,通过比较AVE的平方根与变量间相关系数的大小来评估问卷区分效度,AVE平方根大于与其所在行和列的所有数值,因此,本研究的测量模型的区分效度满足要求。综上所述,研究结果显示模型具有良好的信效度。

3.3 结构方程模型分析

3.3.1 模型适配度检验

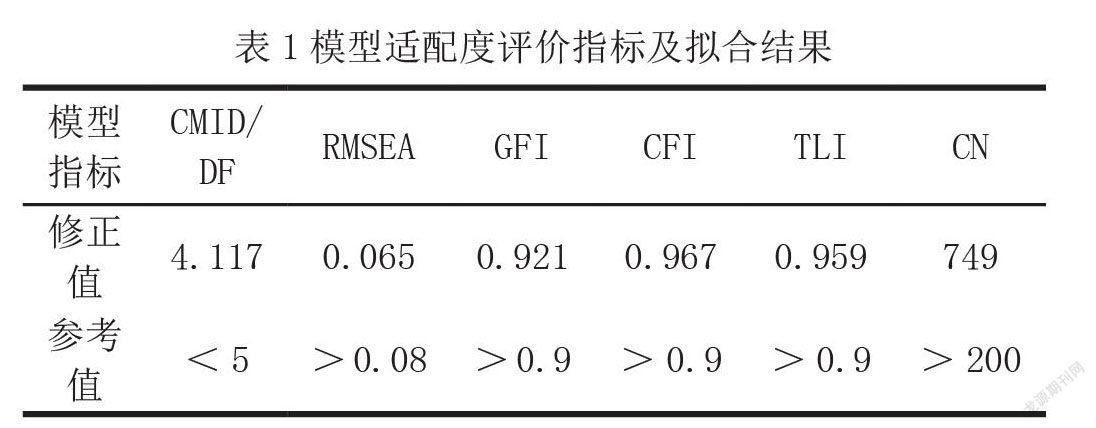

为确保数据和理论模型相符合,检验整合模型是否能很好地解释个体使用“互联网+体育”意愿,需要模型拟合度符合标准并在可接受的范围内。模型修正后,如表1所示,理论模型与样本数据的拟合良好,符合分析要求。

3.3.2假设检验结果与分析

根据AMOS运行结果,对模型的标准化路径系数和非标准化下的显著性概率P值进行检验。假设H1、H3、H4、H5、H6、H8、H9得到支持,假设H2、H7、H10、H11未通过验证。从表可知,态度、感知期望对行为意愿有直接正向预测作用,效应值分别为0.455,0.464;感知有用性、主观规范、感知期望可通过态度间接影响行为意愿,效应值分别为0.247,0.200,0.586;感知易用性对感知有用性影响的效应值为0.727,且P均<0.001。从表可知该整合模型对“互联网+体育”使用意愿的解释水平为88.5%,拟合程度较高,表明整合模型能够较好地解释“互联网+体育”意愿。

4 讨论与启示

4.1 感知期望和态度对个体使用意愿的影响

研究发现,模型对个体“互联网+体育”的使用意愿可以解释88.5%的方差变异,其中态度和感知期望对个体“互联网+体育”使用意愿产生直接影响。首先,结构方程模型的验证结果显示,感知期望("β=" 0.464,P<0.001)和态度("β=" 0.435,P<0.001)对个体使用意愿有显著的正向影响。感知期望对“互联网+体育”意愿影响最大,说明多位学者对互联网促进全面健身的价值内涵与国民需求具有高度一致性,并且目前“互联网+体育”的培养锻炼习惯、提供有效锻炼指导、监测身体情况等有效功能,都促成了个体对“互联网+体育”的未来发展的感知期望,两者相辅相成。相关研究表明,通过佩戴智能装备,时刻监测自身身体状况,提高个人的身体活动水平,通过查看步数记录,有意识减少久坐行为,增强运动促进健康的良性循环,有益于培养终身体育习惯。其次,验证结果显示,感知期望对态度有直接影响,路径系数达到0.586,即感知期望提高1个单位,则态度会提高0.586个单位。这说明,民众对未来“互联网+体育”的发展趋势有较强的憧憬态度,个体对“互联网+体育”行业的感知期望体现在老龄人或特殊群体体育权利、体育产业、体育教育。由于久坐行为而导致的慢性疾病,给国内外的民生健康和卫生经济都造成了严重危害和负担,可以利用现有手段和持续开发新技术,促进体育和医疗数据融合,让民众充分了解自己身体情况,给予正确的运动处方和有效健身指导,使其参与到体育活动之中,改善身体状况,打开“全民健身”“全民健康”双向赋能局面,建立真实意义的健康数据库。疫情常态化影响下,居家隔离增加身体活动下降的风险。国外研究证实,对青少年要求进行较为强制性的线上身体活动课程,有利于提升身体活动强度。学校可以通过开设相关课程和加强宣传教育,强化对“互联网+体育”的认知,增强学生对“互联网+体育”的积极认同和肯定。目前数字化经济迅速发展,“互联网+体育”作为新的健身体验技术,可以为企业品牌注入新的活力,满足体育消费的心理需求。通过线上的场地活动预约、赛事直播观看、赛事活动参与、健身内容付费和数字体育场馆等可促进体育产业发展、优化体育消费。

4.2 主观规范对个体使用意愿的影响

结构方程模型结果显示,主观规范对态度("β=" 0.200,P<0.001)和感知有用("β=" 0.247,P<0.001)有直接影响,通过它们对使用意愿产生间接影响。“互联网+体育”正在发展阶段,相关政策、宣传措施等方面尚不健全,个体对“互联网+运动”的认识主要是通过间接、直接的途径,而主观规范正是强调更多地关注他人的影响。在本研究情境下,来自“互联网+体育”的社会影响力或重要关系人群对“互联网+体育”的积极态度,都会对个体感知有用性和态度产生正向影响作用。目前互联网行业发达,对某一事物的认知感受,除了身边亲人朋友,还包括线上线下不同群体的陌生人。在线上锻炼模式下,个体与亲人朋友互动,参与健身讨论,并且在网上分享自身锻炼过程和锻炼成效都会给自身使用“互联网+体育”带来更强烈的使用意愿,现实还证明了具有影响力者可以更加大力推动全民健身热潮。这启示,從运营商视角,需要积极推广“互联网+体育”口碑,加大重要人物的宣传力度;从家庭视角,应该加深家庭体育的观念,提高“锻炼一点,医疗少十点”的感知价值;从学校视角,加大课程要求对学生锻炼行为作出强制要求,养成终身锻炼意识,实现多元多赢局面。

4.3 感知有用性、感知易用性、感知风险对个体使用意愿的影响

研究发现,感知有用性("β=" 0.247,P<0.001)对态度有直接影响,感知易用性("β=" 0.727,P<0.001)对感知易用性有直接影响,并通过它们对使用意愿产生间接影响。而感知风险性("β=" 0.003,P>0.05)对个体使用“互联网+体育”态度影响不显著。基于本研究,感知有用性指的是个体对使用“互联网+体育”提高身体活动、促进健康程度的感知,感知有用性越高,个体更容易认可“互联网+体育”的价值,进而在此基础上形成对使用意愿的认同。在增强有用性方面,优质健身内容会显著提升用户黏性,有效的健康指导会提高个体健身参与,根据不同的利益相关者推出鼓励政策与福利待遇,如健身教练和医疗人员,可以通过线上和线下的共同服务方式,获得相应报酬。感知易用性是指“互联网+体育”简单、快速、无时空限制,符合多数人对科技应用的便捷性要求,从而激发人们的正面心态。本研究证实感知易用性不能直接作用于个体态度,但可以通过对“互联网+体育”的感知有用性间接产生影响。易用性是互联网平台或软件应用的基本要求。企业应完善网站结构布局,确保视觉元素安排合理,操作设置简单方便。研究证实,感知风险性对个体使用“互联网+体育”态度影响并不显著,分析原因可能是时代特征,数字化内容渗透人们的日常生活,逐渐适应各种互联网技术,新技术的推进是必然,个人有关信息的披露又不可避免,所以风险性可能不会产生消极的参与态度。

5 结论与展望

本研究通过引入感知风险和感知期望变量对个体使用“互联网+体育”的TPB-TAM模型进行扩展,分析影响个体“互联网+体育”使用意愿的因素,并验证研究模型,得到以下结论:第一,感知期望和态度是个体使用意愿的核心影响因素;第二,扩展的感知期望变量在个体使用“互联网+体育”的预测和解释中是有效且起显著影响,但是纳入的感知风险新变量无明显影响;第三,感知有用性和感知易用性通过态度对个体使用意愿有正向影响作用;第四,该模型可以解释个体行为意愿方差变异88.5%。以上结论为“互联网+体育”促进全面健身的创新融合提供了理论支持,即民众对全面健身需求和“互联网+体育”未来发展趋同性;推广全民健身高质量发展的同时,结合民众需求开创全新的功能领域,要考虑可操作性,落到实处;在目前疫情常态化情况下,充分发挥线上健身模式,打破时空限制,形成自主锻炼意识,养成终身体育习惯;将现代医疗数据和体育数据互相融合,打造真实意义的全面健康数据库;发挥体育人文精神,将传统体育与“互联网+体育”两者优势有机结合。本研究存在一定局限,未来可以开展更多群体的“互联网+体育”意愿影响因素研究,针对群体差异作出针对性建议,并且考虑不同的功能的模型理论进行创新纳入研究,促进全面健身多元化发展。

(作者单位:西南大学体育学院)