“疾虚务实”:王充《论衡》中传播观念解析

吉 峰

( 莆田学院 文化与传播学, 福建 莆田 351100 )

徐复观认为: “一个人的思想的形成, 常决定于四大因素。 一为其本人的气质, 二为其学问的传承与其功夫的深浅, 三为其时代的背景, 四为其生平的遭遇。”[1]东汉学者王充融汇百家思想于一身, 不盲从、 不偏执、 不偏废、 不苟且,具有独特的人格特质和学术风格。 有学者认为,王充 “是一位唯物主义传播思想家”[2]345。 笔者认为 “唯物主义” 并不能很好地诠释其传播思想, “疾虚务实” 才是其传播思想的最大底色和特色所在。 本文从传播学的视角诠释王充 “疾虚务实” 传播观念的产生并反思该观念的局限性。 通过爬梳王充的 《论衡》 一书, 试图考释清楚东汉时期的历史场景和文化背景对王充“疾虚务实” 传播观念产生和传播的影响。

一、 “疾虚务实” 传播观念产生的经学文化背景

在经学的权力场域之下, 王充呼吁学术回归先秦儒学初创时期的理想主义状态。 作为精通经学的一代学者, 无论是在学术层面, 还是政治意识层面, 他都具有同时期文人所带有的经学痕迹。 萧萐父对其评价为: “王充作为一位异端思想家的理论贡献, 主要在于对正宗神学的批判,并在批判中多方面地发展了古代的无神论和唯物主义。”[3]这是王充值得被后人肯定的地方。

经学具有尚 “正” 的传播旨归, 却能与汉代尚 “奇” 的传播风气相融共生。 所谓 “正”,即是要以儒家的经义作为传播观念的准绳, 去品评文学的高下, 规范写作的目标。 在语言表达、情感限度等维度, 都要力争做到中正、 不邪。 持有一种相对恒常的价值尺度, 将儒家的 “仁”“义” “礼” “智” “信” 体现在文章之中。 按照此种传播观念尺度, 虚假、 妄言的内容自然不被允许。 恰如荀子所言: “故道之所善, 中则可从, 畸则不可为, 匿则大惑。 水行者表深, 表不明则陷; 治民者表道, 表不明则乱。 礼者, 表也。 非礼, 昏世也; 昏世, 大乱也。 故道无不明, 外内异表, 隐显有常, 民陷乃去。”[4]“正”在儒家文人眼中是成人、 行事、 执政、 为文等方面的通行标准。 孔子曰: “ 《诗》 三百, 一言以蔽之, 曰: ‘思无邪 '。”[5]12两汉 “奇” 的传播观念, 突出体现于对奇谈怪论的接受和推崇。“ ‘奇’ 作为一个与审美相关的范畴, 用以修饰的事物具有不合常理或超乎寻常的、 需要一定的技术手段才能达到的性质, 巧、 邪是其内生的蕴涵。”[6]188“奇” 在传播观念中具体表现为对奇谲、 奇事、 怪物、 奇丽、 奢华之语的关注和肯定。

孔子突出强调 “善” 与 “美” 的传播观念,但对于 “真实” 未曾专门提及。 《易传·文言》中有 “修辞立其诚”[7]158, 其内涵和王充的传播观念比较接近, 不过侧重点略有不同。 《易传》是以君子在自身进德与修业的角度去谈问题的。扬雄在 《法言·重黎》 中谈对司马迁 《史记》的看法时, 说了两个字: “实录”[8]。 这两个字倒是和王充的传播观念很贴近。

东汉传播观念 “谶纬神学” 化倾向日益严重。 当然, 有些学者还是表现出对这种现象的排斥, 主要表现在传播真实论的兴起, 主要代表人物是桓谭、 王充、 张衡和王符。 其中, 桓谭对王充的影响颇深, 他曾公开反对纬神学。 从汉光武帝起经学开始神学化, 许多学者认为谶是神的预言, 可以示人吉凶祸福, 纬用来配经书, 所以称之为谶纬之学。 在这种神学氛围的笼罩之下, 就形成了各种各样的阴阳灾异之说, 譬如堪舆、 阴阳五行、 变复家、 丛辰、 风角、 建除、 占梦、 世俗日常迷信等。 桓谭对谶纬以及迷信的批判主要三个方面: 一是反对阴阳灾异, 不认同神学目的论和天命论; 二是对神仙的长生之说大加驳斥;三是对卜筮祭祷祝、 占梦、 求雨不屑一顾。 王充将桓谭视为思想的先驱, 在 《论衡》 中多处表示对他的仰慕之情。 王充的传播观念自然受到了桓谭的影响。

经学本身的旨归应当是崇尚 “正”。 然而,两汉的文学则多体现出尚 “奇” 的特征。 尤其是谶纬之学兴盛之时, 这种尚 “奇” 的风气愈演愈烈。 在这种经学文化的影响下, 王充承接了孔子的传播观念, 坚决维护传统经学立场, 提倡正本清源。 具体表现为对文章内容真实性的极力维护, 反对任何形式的 “虚美” “虚妄” 以及世间诸多失俗的情状, 与当世文人展开了一场“正” 与 “奇” 的学术较量。 与王充和仲长统并称为 “后汉三贤” 的王符对此也颇为反感, “对当时整个社会虚伪的社会风气以及世态炎凉的种种表现进行了辛辣的讽刺”[9]。 王充对假书、 古书、 天人感应、 祥瑞之言、 世俗迷信进行集中批判。 他批判的矛头并非针对经书, 而是托经书之名而造作的假书。

汉代尚 “奇” 的现象比较普遍, 在民间方术的影响和官方的支持下, 经学自然而然地与这些世俗的文化进行了对接, 谶纬神学应运而生。刘勰在 《文心雕龙·正纬》 篇中回顾了那段时期的情状: “于是伎数之士, 附以诡术, 或说阴阳, 或序灾异, 若鸟鸣似语, 虫叶成字, 篇条滋蔓, 必假孔氏; 通儒讨核, 谓起哀、 平, 东序秘宝, 朱紫乱矣; 至于光武之世, 笃信斯术, 风化所靡, 学者比肩。 沛献集纬以通经, 曹褒选谶以定礼, 乖道谬典, 亦已甚矣。”[10]37经学神学化所表现出来的谬典、 乖道的风气, 在东汉初期便愈演愈烈, 得到了官方的支持。 在谶纬神学思想的笼罩下, 神秘化的传播观念肆意滋生。

沛献王刘辅是汉光武帝的次子, 他广泛搜集各种纬书, 并以此来解读经书。 《后汉书·光武十王列传》 中记载: “辅矜严有法度, 好经书,善说京氏易、 孝经、 论语传及图谶, 作五经论,时号之曰沛王通论。”[11]964正所谓 “上有所好,下必甚焉”[11]807。 汉章帝时期, 曹褒奉命制礼,杂糅了谶纬神学的内容。 《后汉书·张曹郑列传》 中载: “敕褒曰: ‘此制略散, 多不合经,今宜依礼条正, 使可施行。 于南宫、 东观尽心集作。’ 褒既受命, 乃次序礼事, 依准旧典, 杂以五经谶记之文, 撰次天子至于庶人冠婚吉凶终始制度, 以为百五十篇, 写以二尺四寸简。”[11]808可见当时的谶纬思潮的兴盛。 谶纬思潮与以孔子为首的儒家传统思想有着很明显的背离, 胡适对汉代的这种文化氛围就曾不留情面地给予抨击,他在 《王充的论衡》 一文中称: “汉代是一个骗子的时代。 那二百多年之中, 也不知造出了多少荒唐的神话, 也不知造出了多少荒谬的假书。”[12]1274足见当时谶纬之风的盛行之势。

时代在发展, 文化也 “因时而动”。 侯文学表示: “两汉经学诞育于周代传统, 经由先秦儒学发展而来, 一方面, 要对传统范畴予以继承,使其成为一个有序的链条; 另一方面, 也要面对已经发展变化的当下社会顺应流俗, 与当下衔接。 ‘奇’ 范畴在汉代经学中就面临这样的命运。”[6]194“正” 与 “奇” 相对, 却又同时体现在两汉经学的血液之中, 就如同一枚硬币的两面, 成为了两汉时代一种较为独特的文化传播现象。 由于受到谶纬神学的影响, 汉代文人对“奇” 刻意迎合。

从董仲舒开始, 经书与 “天” “道” “圣”就紧密地联系在一起了, 这种学术倾向也直接导致了其后以扬雄为代表的文人, 常常以 “原道”“征圣” “宗经” 作为传播观念, 形成了汉代经学研究的突出特征。 渐渐地, 经学开始肆意神学化。 无论是董仲舒的 《春秋繁露》, 还是后来汉元帝时期的翼奉对以上三个维度的划分, 都体现了当时文人传播观念的倾向。 根据 《汉书·翼奉传》 中所载, 翼奉认为圣人体道之后, 产生了经。 这些经涵盖了圣人的思想精华, 即所谓的“道”。 明确将经与 “天” “道” “圣” 三者联系在一起, 这也是汉代经学神学化最主要的表现。司马相如的 《子虚赋》, 充满了夸张和玄妙的文字表述。 《子虚赋》 曰: “其山则盘纡茀郁, 隆崇嵂崒; 岑崟参差, 日月蔽亏; 交错纠纷, 上干青云; 罢池陂陀, 下属江河。 ……楚王乃驾驯驳之驷, 乘雕玉之舆, 靡鱼须之桡旃, 曳明月之珠旗。”[13]山峰陡峭, 何以连日月都被遮蔽? 大鱼之须岂能做旗杆? 司马相如的文字充满了神学色彩, 将夸饰的文风推向了极致。

东汉时期, 谶纬之学开始成为国家主流意识形态。 汉代当世学人都以谶纬之论作为最重要的学术内容进行研修。 刘松来认为: “谶纬的这种神学倾向不仅与古文经学相悖, 而且从本质上说, 也是与今文经学世俗化的学术品格相违背的。”[14]这种学术趋势甚至在遇到了桓谭、 王充为代表的反对派的抨击之后, 也没有多少改观。

王延寿在 《鲁灵光殿赋(并序)》 中说, 就在字里行间营造了许多神秘的色彩, 文学艺术传播充盈了更多的天人感应、 阴阳五行等虚妄之言, 特别是在文学创作与传播的过程中空文并生[7]625。 这自然并不符合孔子终身所奉行的对于“正” 之追求, 《论语·述而》 中所言: “子不语怪, 力, 乱, 神。”[5]82在孔子眼中, 凡是内容涵盖怪异、 暴力或是强力、 变乱与叛乱、 鬼神之事, 都搁置不予置评, 自然也就不提倡在文章中予以体现了。

二、 “疾虚务实” 传播观念的内涵及其要义

王充态度鲜明地反对怪异奇崛的文风, 以“正” 为目标, 目的在于要还原儒家传播观念的纯粹性。 许结在 《汉代文学思想史》 中总结王充所批判的4 种 “虚妄” 之处: 1) “往破古之妖妄” (主要针对神话蒙昧); 2) “对先秦以降(近古的)著述中不符合实知精神的虚夸现象的祛除”; 3) “对自汉代大文化形成以来的神学目的论和神学化经学认知方法、 虚妄观念的祛除,是针对今文经学博士系统神学观的层次”; 4)“对当下谶纬神学的祛除” (主要对神学虚妄的横向廓除)[15]。

《论衡·自纪篇》 言: “论贵是而不务华,事尚然而不高合; 论说辩然否, 安得不谲常心、逆俗耳? 众心非而不从, 故丧黜其伪, 而存定其真; ……盖犹是之语, 高士不舍, 俗夫不好, 惑众之书, 贤者欣颂, 愚者逃顿。”[12]1198王充主张传播主体不要迎合世俗的浅薄看法, 不刻意追求辞藻的华美; 要用心分辨事物的真伪, 用文字记录事物的本来面貌。 即便这样做偶尔会违背大众的心理期待, 也在所不惜。

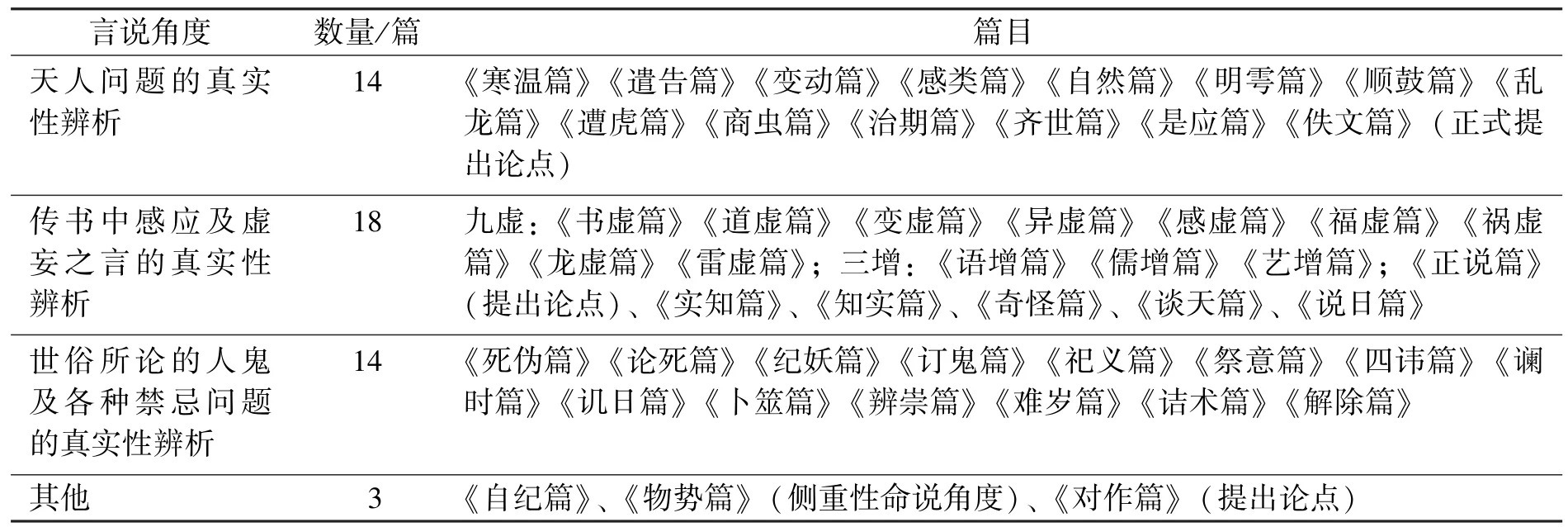

“王充对东汉儒学的批评大致集中于三点:对圣人的神话倾向、 遣告的存在和祭礼的作用,他的基本立场是排除儒学中的宗教化内容。”[16]王充直接继承了孔子 “思无邪” 的传播观念,他说: “文人之笔, 独已公矣! 贤圣定意于笔,笔集成文, 文具情显, 后人观之, 见以正邪, 安宜妄记? 足蹈于地, 迹有好丑; 文集于礼, 志有善恶。 故夫占迹以睹足, 观文以知情。 ‘ 《诗》三百, 一言以蔽之, 曰: 思无邪。’ 《论衡》 篇以十数, 亦一言也, 曰: ‘疾虚妄。’ ” (《论衡·佚文篇》)[12]869-870通过粗略统计, 在 《论衡》 的85 篇专论之中, 至少有49 篇专论直截了当地提及 “疾虚务实” 的问题, 只是侧重点不同而已。 在比重方面, 占了全书的57.6%, 足见 “疾虚务实” 在王充传播观念之中有着举足轻重的地位。 其中的 《佚文篇》 《正说篇》 《对作篇》 都是直接提出了论点, 还有很多篇目也或多或少地涉及此问题。 所不同的是, 每篇文章具体言说的角度不同, 突出的重点不同。 下面将相关文章进行粗略的汇总, 详见表1。

表1 《论衡》 中涉及 “疾虚务实” 的文章的分类及篇目汇总[17]

在 《论衡·正说》 中, 王充批评儒生们对经书的误读及误解。 他说: “儒者说五经, 多失其实; 前儒不见本末, 空生虚说; 后儒信前师之言, 随旧述故, 滑习辞语。”[12]1123在他看来, 经书内容本身没有错, 是儒生们在解读文本的过程中出现了诸多偏差和失真, 儒生们所传播的内容并不符合经书本来的宗旨和面貌。 如果能够严格以创作真实论的标准去用心专研与传播, 也就不会出现那么多泛滥于世的虚妄之辞了。

王充认为, 对于一些世事的变迁, 社会上也充斥着诸多虚妄的俗论, 造成人们只关注表面而不去悉心体味实质的习惯, 导致传播风气也日益浮躁。 《论衡·治期》 曰: “祸福不在善恶, 善恶之证不在祸福; 长吏到官, 未有所行, 政教因前, 无所改更, 然而盗贼或多或寡, 灾害或无或有, 夫何故哉? 长吏秩贵, 当阶平安以升迁; 或命贱不任, 当由危乱以贬诎也。 以今之长吏, 况古之国君, 安危存亡, 可得论也。”[12]477传播内容失真会给受众造成困扰, 玉石杂糅, 难辨真伪。 虚妄之言往往要被包装成令人惊骇的言论,才更容易让受众注意。 流传久了, 后人便也不去计较其中的真伪。 稍有质疑, 又恐怕犯错, 于是便将错就错。 特别是有些虚妄之言甚至还被著书立说, 广泛传播, 危害不可估量。 恰如余志鸿所言: “因为白纸黑字, 特别具有迷感性; 而如果说解的人又不加考察审核, 广泛传播, 更容易造成以假乱真的局面。”[2]349《论衡·谈天篇》 曰:“此言诡异, 闻者惊骇, 然亦不能实然否, 相随观读讽述以谈。 故虚实之事, 并传世间, 真伪不别也。 世人惑焉, 是以难论。”[12]474“此久远之文, 世间是之言也。 文雅之人, 怪而无以非, 若非而无以夺, 又恐其实然, 不敢正议。”[12]470综上, 王充 “疾虚务实” 的传播观念基于经学发展过程中的 “正” 与 “奇” 这两个侧面, 进一步辨析虚实以及阐发失俗之事。 他坚持以 “真实性” 作为写作的圭臬, 不做迎合以及误导读者的构思和创作, 不猎奇、 不渲染, 努力还原事物本来的面貌。

三、 “疾虚务实” 传播观念的特点及其局限

“疾虚务实” 传播论仍具有时代价值和传承意义。 不过这种真实属于艺术性层面的 “真实”, 而并非是对现实的自然主义摹本, 不能用科学性的真实去简单品评作家文学作品的 “真实”, 要允许文学传播语言对事物的简单勾勒和适度夸饰。 董平认为: “王充是中国历史上第一位提出 ‘实事求是’ 观念的人, 尽管他没有用这四个字。”[18]王充的 “疾虚务实” 观念在文本传播方面是否有局限性呢?

1. 尚实用而轻审美观念的特点与构成原因

王充的 “疾虚务实” 传播观念具有重传播的实用功能而忽视审美功能的特点。 刘勰在《文心雕龙·夸饰》 中, 肯定了适当的 “夸饰”在文本创作中的积极作用。 刘勰认为: “夫形而上者谓之道, 形而下者谓之器。 神道难摹, 精言不能追其极; 形器易写, 壮辞可以喻其真; 才非短长, 理自难易耳。 故自天地以降, 豫入声貌,文辞所被, 夸饰恒存。”[10]419在刘勰看来, 用文辞去表述有形貌或有声音的事物, 适当地运用夸饰的写作技巧, 用文学化的方法去表现, 会更容易传情达意。 此时夸饰能够有力地还原具象的事物。 有时候, 为了增强对读者的教导作用, 连《诗经》 《尚书》 这样的经书文本中, 也会出现夸饰的痕迹。 对于这样的文本创作方式, 该怎样正确地去认知和理解呢? 在 《孟子·万章上》里, 孟子在与弟子咸丘蒙的对话中曾涉及此问题, 他说: “故说诗者, 不以文害辞, 不以辞害志。 以意逆志, 是为得之。 如以辞而已矣, 《云汉》 之诗曰: ‘周余黎民, 靡有孑遗。’ 信斯言也, 是周无遗民也。”[19]166读者不能误解文本的初衷, 不能拘泥文字而误读。

朱光潜在 《谈美》 一书中论及三种关于“美” 的态度: 关于 “美”, 实用的态度目的在于 “善”, 其意义就在于是否实用; 科学的态度目的在于 “真”; 美感的态度目的则落在一个“美” 字上[20]16。 不难看出, 王充十分强调文章的实用性, 同时又深受史学思想的影响。 他主张侧重文学作品的实用性和科学性, 而对于美感的态度, 则显然让位于前两者。 这有点极端写实主义的架势。 然而, 朱光潜认为: “艺术须与实际人生有距离, 所以艺术与极端的写实主义不相容。”[20]18这种思路可以更加清晰地审视王充“疾虚务实” 的传播观念。

东汉时期, 传播观念受谶纬之学影响甚重,使得不少作品失真、 虚实杂糅、 混淆视听。 王充在那样的整体学术氛围下, 能够旗帜鲜明地批判谶纬神学, 是值得称道的。 《论衡·实知篇》曰: “世俗褒称过实, 毁败逾恶。”[12]1081这与子贡所言的: “纣之不善, 不如是之甚也。”[19]229有异曲同工之处, 对文章的写作的确有一定的现实指导意义。 在 《论衡·书虚篇》 中, 王充列举12 个案例来详细剖析一些传书的失实之处。 他指出, 为了造奇立异, 有些作家写出不少虚妄之言, 读者不可相信。 但是, 也应该注意到, 王充在关于文本创作过程中写实和写意的问题上, 有些矫枉过正。 他所持有的 “疾虚务实” 传播观念更多是基于实用和科学的维度。 胡适在其《中国中古思想小史》 和 《中国中古思想史长编》 中, 表示认同王充身上具有科学精神。

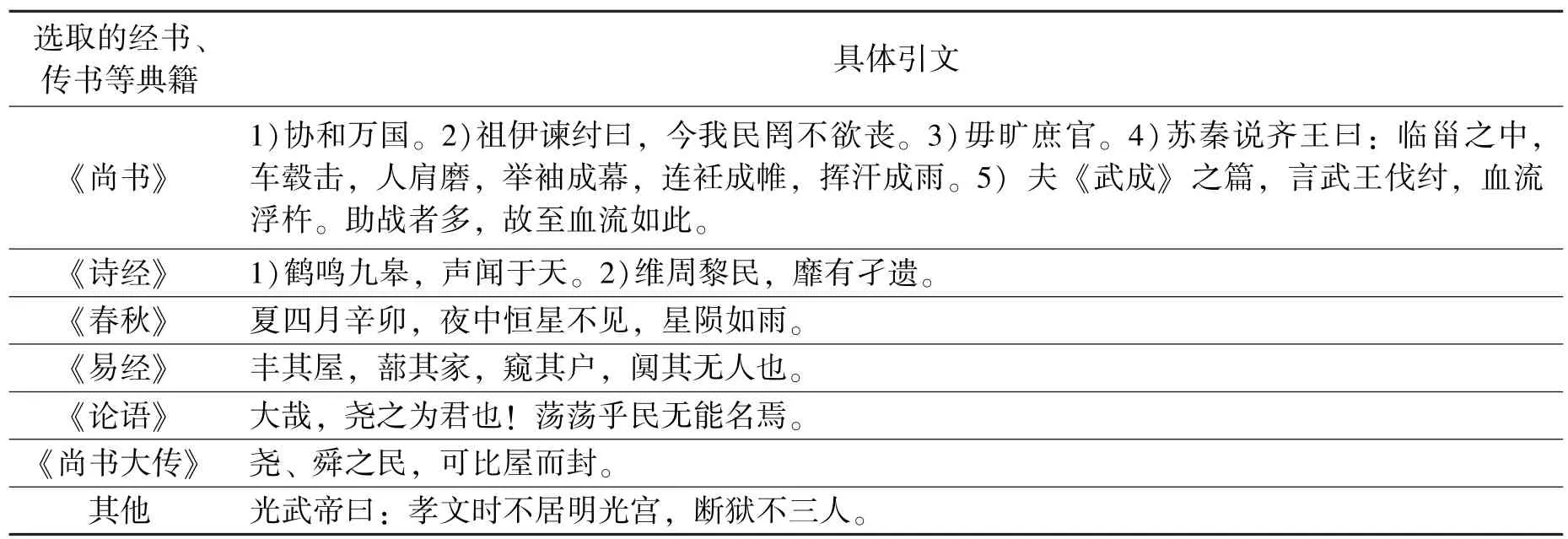

文学作品不仅仅可以展示具体的现实情状,还能够呈现写意的一面。 童庆炳认为: “(艺术真实)是作家在假定性情境中, 以主观性感知与诗艺性创造, 以达到对社会生活的内蕴, 特别是那些规律性的东西的把握, 体现着作家的认识和感悟; 无疑, 这是一种特殊的真实, 是主体把自己的 ‘内在的尺度’ 运用到对象上去而创造出来的审美化真实。”[21]王充或许是受到了班彪的影响, 在追求 “疾虚务实” 的传播观念过程中,常常以史代文, 进而对文学作品的文学性加以批判。 范文澜认为: “汉族传统的文化是史官文化; 史官文化的特征, 一般地说, 就是幻想性少, 写实性多; 浮华性少, 朴厚性多; 纤巧性少, 闳伟性多; 静止性少, 飞动性多。”[22]王充对于所有写意式的文本描写显然都是看不惯的,他在 《论衡·艺增篇》 中, 甚至从五经中都找出了一些他认为是不妥当的语言表达[12]381-393,详见表2。

表2 《论衡·艺增篇》 中提出五经中一些王充认为不妥当的语言表达

造就王充这种传播观念的原因主要有两个方面: 一方面, 王充仕途一直不顺, 骨子里便渐渐养成一种自觉的批判精神, 对于虚谬之言, 有着强烈的纠正冲动; 另一方面, 面对文人虚妄之说, 官员崇尚并宣扬谶纬神学之风, 读者是非不定的局面, 王充痛心疾首。 他不得不站出来极力呼吁文本创作的真实性, 强调在传播内容上的去伪存真。 他认为, 倘若能够明晰地区分 “实”与 “虚”, 便可以渐渐通过内容真实的作品去唤醒读者受到迷惑的心。 好的文章多了, 虚假浮华的文章就会少。 《论衡·对作篇》 径言: “是故《论衡》 之造也, 起众书并失实, 虚妄之言胜真美也。 故虚妄之语不黜, 则华文不见息; 华文放流, 则实事不见用。 故 《论衡》 者, 所以铨轻重之言, 立真伪之平, 非苟调文饰辞, 为奇伟之观也。 其本皆起人间有非, 故尽思极心, 以机世俗。 世俗之性, 好奇怪之语, 说虚妄之文。 ……《论衡》 诸篇, 实俗间之凡人所能见, 与彼作者无以异也。 若夫九虚、 三增、 《论死》、 《订鬼》,世俗所久惑, 人所不能觉也。”[12]1179-1180王充沿袭了孔子在阐释 “德” 时所提及的著名的 “风草论”。 孔子曾有言: “君子之德风, 小人之德草。草上之风, 必偃。”[5]145

2. 王充 “疾虚务实” 传播观念的局限性

王充忽略了文本内容的审美功能, 极力强调文本的写实的意义, 强调信息传播的现实指导意义。 在他眼里, 特别是在谶纬神学猖獗的时代,放大文学的审美效果, 就会使文学的政教风化的现实功能大打折扣。 任鹏评价道: “对王充而言, 不论是出于荒诞的迷信, 还是艺术性的夸张, 溢出真实的记录都构成了理解上的障碍。 这并不一定是指超越了知性与想象力的运作, 而是说不真实的因素造成理解的偏差, 它没有致力于反映外在世界或内心的真实, 反而以语言运作的复杂情形构成了误导。”[23]儒家对于文学的审美一向是注重的。 孔子在论及学诗的时候, 就曾重点强调传播的实用性功能与审美功能。 “诗, 可以兴”[5]208, 说明儒家坚持传播的审美功能。 可见, 受特定社会文化和历史文化的影响, 王充抬高了文学的实用功能, 忽视了文学的审美功能。

若是按照王充所持的传播标准去衡量所有的文学作品, 那么, 很多被世代传颂的经典作品都背离了他的标准。 李白 《秋浦歌》 中的 “三千丈” 的白发可视作魔幻之谈。 骆宾王在 《易水送别》 中 “此地别燕丹, 壮士发冲冠”, 若是从科学的角度去衡量文字的真实性, 也是不可思议的事情。 少了写意和夸饰, 那么诸多千古绝句也就不复存在了。 在 《论衡·语增篇》 中, 王充说: “凡天下之事, 不可增损, 考察前后, 效验自列, 自列, 则是非之实有所定矣。”[12]344若依照史学或科学的角度去看待这段话, 自然是无可辩驳的。 但以此标准去严格地考量文学传播, 就显得过于严苛了。

《诗经·王风·采葛》 曰: “彼采葛兮, 一日不见, 如三月兮! 彼采萧兮, 一日不见, 如三秋 兮! 彼 采 艾 兮, 一 日 不 见, 如 三 岁兮!”[24]190-191诗中所言的 “三月” “三秋” “三岁”, 都是为了凸显离别时间的漫长, 夸饰是艺术渲染的技巧, 表达当事人对恋人思念之深。《诗经·周颂·执竞》 曰: “执竞武王, 无竞维烈。 不显成康, 上帝是皇。 自彼成康, 奄有四方, 斤斤其明。 钟鼓喤喤, 磬筦将将, 降福穰穰。 降福简简, 威仪反反。 既醉既饱, 福禄来反!”[24]821在这首祭祀诗中, 前面部分是赞颂武王、 成王、 康王三位先王的功德, 后面部分是烘托神佑、 降福的氛围。 最后一句描写先王的神灵们在庄严肃穆的仪式中酒足饭饱, 将福禄赐予周王。 倘若按照王充的传播标准去考量, 神灵的状态和行为是无从观察的, 这段想象就可以视为“语增” 了。 后世读者在吟诵这首诗的时候, 思路随着文字抚今忆昔, 会被诗中所烘托出来的古穆、 高贵、 雍容、 庄严的气氛所感染, 美其圣德, 并告于神明。 读者并不会去介意结尾处的艺术渲染, 反而觉得想象得恰到好处。

四、 结语

挖掘中华民族文化经典的传播观念, 是建构华夏传播学的必由之路。 “中华优秀传统文化的价值在当代还没有得到充分认知与体现。”[25]《论衡》 包含着丰富的、 高水平的传播观念, 对后世产生了深远的影响。 王充 “疾虚务实” 传播观念是基于儒家崇尚 “正” 的传播传统。 他试图通过反复强调真实性的重要性, 努力抑制两汉的虚浮的文风并恢复儒家的传统传播观念, 其开拓和挑战精神可嘉。 不过, 从史学和科学两种视角审视, 王充的真实论未免矫枉过正, 将一切带有写意色彩和适度夸饰的文字, 都视为不 “实” 的文字而加以抵制。 王充 “疾虚务实” 的传播观念虽有缺陷, 但仍然具有借鉴意义, 影响深远。

——以王嘉《拾遗记》为例