《螺树山房丛书》补目与底本考

陈 伟

(山东大学儒学高等研究院,山东 济南 250100)

《螺树山房丛书》是清代龙裕光辑录并刻印的一部小型丛书。龙裕光,广东顺德人,关于其生平履历,文献所载甚少,唯《顺德县志》(民国)记载光绪二十一年(1895)顺德县创建怀远义庄时,“又得邑绅龙裕光送出大邑茶步基地一段,即珮冈山麓,遂兴工建筑”[1]。此外,哈佛大学汉和图书馆藏《静香阁诗存》一卷,该书卷末载有龙裕光题识,据题识可知此书为龙氏之母黎春熙所著,其外祖父为黎北堂。龙氏题识称:“资政公见背后不数年亦相继弃养,时裕光仅六岁,今忽忽已十余年。”[2]龙裕光跋此题识作于光绪戊戌(1898),由此推测,龙裕光当生于同治末或光绪初。

至于《螺树山房丛书》,今国家图书馆、上海图书馆、广东省立中山图书馆、日本京都大学人文科学研究所等单位皆有馆藏。《广州大典》第十三辑据广东省立中山图书馆藏本进行了影印(以下简称“中山本”),这是《螺树山房丛书》唯一的一次影印,因此笔者下文所据即是《广州大典》影印本。中山本《螺树山房丛书》共收录子目五种四十五卷,即唐钱起撰《钱仲文集》十卷、宋崔敦礼撰《宫教集》十二卷、清孙承泽撰《元朝典故编年考》十卷、明王叔英撰《静学文集》三卷(首一卷末一卷)、明王世贞撰《嘉靖以来首辅传》八卷。但笔者发现《螺树山房丛书》的子目实际上并不止于这五种,至少还有三种可以补充进来。对于已经影印的五种,笔者对其底本进行了考查,发现龙氏在重刻的过程中虽然进行了校改,但同时也衍生了新的讹误,总体而言,其质量一般。具体情况,试述于下。

一、《螺树山房丛书》子目增补

《中国丛书综录》及《中国古籍总目》皆著录《螺树山房丛书》,所列子目与中山图书馆藏本一致,均为五种四十五卷。但是笔者发现《清人诗文集总目提要》则著录《静香阁诗存》一卷,曰:

《静香阁诗存》一卷,黎春熙撰。春熙字文绮,广东顺德人。黎兆堂女,同邑龙泽鋆妻。此集录同治八年至九年诗,共得古近体六十首,龙裕光辑入《螺树山房丛书》,光绪二十四年龙氏螺树山房刻,中国国家图书馆藏。又有稿本,南海黄任恒跋,钤“黎媛春熙”、“文绮诗草”二印,中山大学图书馆藏。[3]1741

另《清人别集总目》和《广东文献综录》亦著录有《静香阁诗存》,所记版本与上述提要一致,均为光绪二十四年(1898)龙氏螺树山房刻本及黄任恒题跋稿本。由此可见,《静香阁诗存》亦或是《螺树山房丛书》中的一种。提要中言及的国家图书馆藏本笔者未曾寓目,但是笔者得见哈佛大学汉和图书馆藏朱印本,此本半页十行、行二十一字,左右双边,上下红口,双花鱼尾,版心中间镌有书名,版心下方镌有“螺树山房丛书”字样,其行款及版式与中山图书馆藏本全同,且《静香阁诗存》卷末有光绪二十四年(1898)龙裕光题识一则,其文曰:

静香阁者,先母黎夫人吟咏之处也。先母少日,姆教女学之外,好为诗歌。每得句,呈先外祖光禄寺卿兆堂公,苟得许可,忻然忘食。及适先资政公,不幸遭家不造。资政公见背后不数年亦相继弃养,时裕光仅六岁,今忽忽已十余年。追忆往事,犹略记曾见此稿,遍摉不得。后从故纸堆中捡出自己巳至庚午,仅得古今体诗若干首,盖已亡什五六矣,遂敬谨编辑,亟付剞劂,即以所居名之。呜呼,慈颜已渺,遗墨犹留,批检丛残,罔敢失坠。而况先母生平见志之作,幸有是编要之意云。光绪戊戌闰月男裕光谨识。[2]

从上述题识可知,《静香阁诗存》乃龙裕光母亲之遗作,龙氏“罔敢失坠”,遂将其刻入《螺树山房丛书》。除《静香阁诗存》之外,《清人诗文集总目提要》又著录《仲鱼诗草》二卷,并称:“任锡纯撰。锡纯字仲鱼,湖南长沙人。光绪二十一年进士,此集光绪二十四年刻,南开大学图书馆藏。”[3]1944笔者所见此本亦是哈佛大学汉和图书馆藏朱印本,其行款、版式亦全同于中山图书馆所藏《螺树山房丛书》。该本卷前有光绪二十四年(1898)龙裕光序,卷末有任锡纯曾侄孙任世杰(号智斋)识语,于刻书缘由皆有交代。其中龙氏序曰:“戊戌春,任智斋师馆予家,行箧中携有《仲渔诗草》二卷,乃其曾叔祖粹如先生之遗稿也。裕光受而读之也,其诗陶写性灵,清旷迈俗,深得诗以言志之恉……遂乃校雠付栞,俾后之读先生诗者知先生之志而想见其为人。”[4]龙裕光序

另外,《番禺县续志·艺文志》(宣统)载有《学吟集》十卷,其提要称:“国朝任兆麓撰,存。家刻本。顺德龙氏螺树山房丛刻本。谨按:任兆麓,字瞻文,一字福泉。此编卷一岭南游草、卷二粤中怀古、卷三海南纪事、卷四闲居杂咏、卷五赠答诗、卷六咏物诗、卷七前落花吟、卷八后落花吟、卷九集古诗、卷十集杜诗。乾隆四十八年家刻本,凌扬藻《岭海诗钞》采录,称其诗高简,李《志》①按:即李福泰等修(同治)《番禺县志》,见卷二十七,题作《敬一堂诗集》。据凌《钞》标题《敬一堂集》,无卷数,盖未见原书也,兹订正之。”[5]9《番禺县续志》既提到了乾隆四十八年(1783)家刻本,又提到了螺树山房刻本。而且《番禺县续志》在《学吟集》条后又著录“《仲鱼诗草》二卷,国朝任锡纯撰,存,顺德龙氏刻本。谨按:任锡纯,兆麓子。”[5]笔者翻检诸家书目,所载《学吟集》皆为乾隆四十八年(1783)任氏寄螺斋刻本,其行款为“九行二十一字,小字双行同,白口,左右双边”[6]。中山大学图书馆藏残本五卷,桂林图书馆所藏则为全帙。虽然未曾目验《学吟集》的螺树山房刻本,但笔者以为《番禺县续志》将两种刻本并提,当非空穴来风,今兹未见,盖是螺树山房本《学吟集》已经失传。

综上可知,《静香阁诗存》为龙裕光母亲之作,《仲渔诗草》为龙裕光馆师任世杰曾叔祖之作,且诸家书目并载此二书有螺树山房刻本,又兼笔者目验其行款、版式,知其全同于中山图书馆藏本。因此笔者以为,《静香阁诗存》与《仲渔诗草》必是《螺树山房丛书》之子目无疑。至于《学吟集》一书,乃是任锡纯之父任兆麓所著,既然《仲渔诗草》被刻入丛书,那么《学吟集》被刻入亦在情理之中。也就是说《螺树山房丛书》至少应该有八种。今各馆所藏《螺树山房丛书》皆非全本,国家图书馆、上海图书馆、广东省立中山图书馆、日本京都大学人文科学研究所所藏均是五种,华东师范大学图书馆所藏仅为三种,至于其他藏有单种零册者,则不再罗列。各馆所藏皆非全本,盖因流传过程中有所散佚,如笔者在翻检中山图书馆藏本的过程中便发现其所收五种之中,除《元朝典故编年考》钤有“番禺梁氏葵霜阁捐藏广东图书馆”“梁鼎芬印”等印之外,其余四种皆钤有“广东省立图藏”朱文长方印,可见中山图书馆所藏的这五种原非一帙,乃是配补而成。《广州大典》据广东省立中山图书馆藏本影印,自然也非全帙,若他日续辑,可作增补。

二、《钱仲文集》的底本及校改

(一)《钱仲文集》底本考

钱起,字仲文,“大历十才子”之一,其文集流传较广,中山本《钱仲文集》,其底本当为文澜阁《四库全书》本。试述理由于下:(1)《钱仲文集》卷前提要同于文澜阁本。文澜阁本《四库全书》所收《钱仲文集》乃是光绪时期由丁丙组织补抄,因此其卷前提要末尾时间处留有空格,未明确标出,而文渊阁本作“乾隆四十六年十月”、文溯阁本作“乾隆四十七年十月”、文津阁本作“乾隆四十九年三月”。此外文澜阁本卷前提要作“臣等谨案”,而文渊阁本、文溯阁本提要则皆作“臣等谨按”,文津阁本虽作“臣等谨案”,但“十子实为之职志”一句中,文津阁本脱“实”字。今查中山本《钱仲文集》之提要完全同于文澜阁本。(2)《钱仲文集》格式及内容同于文澜阁本。兹以卷一为例,如“紫参歌并序”及“白石枕并序”,其中“并序”二字,文渊阁本作小字单行,而文澜阁本则作小字双行。又如“画鹤篇省中作”,其中“省中作”三字,文渊阁本作大字,而文澜阁本则作小字双行。又如《送张将军西征》一诗,“西征”二字,文渊阁本则作“征西”,而中山本《钱仲文集》在这些地方完全同于文澜阁本。综上,笔者认为,龙裕光当是以文澜阁《四库全书》本为底本重新刻印了《钱仲文集》一书。

(二)《钱仲文集》的校改

虽然龙裕光以丁丙补抄的文澜阁本为底本,但在重刻的过程中,龙氏也作了校改,不过这些改动有对有错,兹举例进行说明。其中诸如避讳字、改“為”为“为”、改“真”为“眞”之类不再讨论,摘句以中山本为据,下文凡出校记皆如此,不再赘言。笔者将中山本《钱仲文集》卷一、卷二共计67首诗与文澜阁本进行了对校,并参校文渊阁本、明铜活字本①按:此据《四部丛刊初编》影印明铜活字本,题《钱考功集》,其诗文顺序与中山本有异。,所得校记胪举如下:

(1)比德无璘锱。“璘锱”,文澜阁本、文渊阁本、活字本作“磷缁”。

(2)青城嶔岑倚空碧。“空碧”,文澜阁本作“碧空”。

(3)顷来荷策于明主。“于”,文澜阁本、文渊阁本、活字本作“干”。

(4)猿心与禅定。“定”,文澜阁本作“之”。

(5)衡门方再关。“门”,文澜阁本作“问”。

(6)鸣玉清云间。“清”,文澜阁本、文渊阁本、活字本作“青”。

逐条分析上述校勘记,可以发现龙裕光的校改有对有错。如第一条、第三条及第六条校记,中山本文字皆异于文澜阁本、文渊阁本、活字本,可知是龙裕光的改动衍生了新的讹误。但第二条校记中,文渊阁本、活字本皆作“空碧”,从全诗韵脚来看当以“空碧”为是,独文澜阁本作“碧空”,此当是四库馆臣抄写误倒,龙氏重刻时乙正。第四条校记亦是如此,诸本皆作“定”,唯文澜阁本作“之”,且依韵脚当以“定”字为是,此当是馆臣误抄,龙氏所改正确。第五条校记,仅文澜阁本作“问”,当是形近致讹,龙氏所改正确。

三、《宫教集》的底本及校改

(一)《宫教集》底本考

中山本《宫教集》之底本亦是文澜阁《四库全书》本。笔者仍旧从卷前提要和书籍内容两个方面进行说明。(1)文澜阁本《宫教集》亦是光绪时期丁丙补抄,其卷前提要没有标注明确时间,而文渊阁本作“乾隆四十六年九月”,文津阁与文溯阁本皆作“乾隆四十五年十月”,今中山本《宫教集》卷前提要同于文澜阁本,亦无明确时间。此外,提要中有“焦竑《国史经籍志》载有敦礼集二十卷”之言,其中“有”字,文渊阁、文津阁、文溯阁本皆作“崔”,独文澜阁本作“有”,中山本《宫教集》此句亦同于文澜阁本。(2)中山本《宫教集》卷二有《用韵问严子文疾》一诗,曰:“清心止渊水,养性顺杞柳。不信造物儿,能妨莫逆友。我当诵七发,澜翻倾辩口。几遂霍然,何辞未能酒。”[7]这首诗文渊阁本题作《再讯问严子文疾》,其在文澜阁本与文渊阁本的位置并不一样。《用韵问严子文疾》之后文澜阁本有“再用吉字韵问严子文疾,柳字韵问疾之诗不工甚矣”[7]之言,此一句在文渊阁本中则作“前用吉字韵问严子文疾,再和问疾之诗不工甚矣”[8],今中山本《宫教集》中《用韵问严子文疾》一诗,其诗名、位置及诗后文字全同于文澜阁本。由此可见,中山本《宫教集》以文澜阁《四库全书》本为底本当无疑义。

(二)《宫教集》的校改

龙裕光重刻《宫教集》时亦有校改,兹以卷二共71 首诗为例,笔者将其与文澜阁本进行对校,并参校文渊阁本、国家图书馆藏清翰林院红格抄本(善本书号:05885),所得校勘记如下:

(1)知君念芳凉。“芳”,文澜阁本、文渊阁本、清抄本作“荒”。

(2)丹杏天桃冻不开。“天”,文澜阁本、清抄本作“夭”。

(3)长天洗净清无尘。“尘”,文澜阁本作“灵”,文渊阁本、清抄本作“云”。

(5)饮罢扣舷歌一曲。“扣舷”,文澜阁本作“抬船”,文渊阁本、清抄本作“招船”。

(6)赖有翠蕤堪采摘。“摘”,文澜阁本作“滴”。

分析上述校勘记可知,第一条、第二条、第四条,文澜阁本无误,皆属龙裕光重刻时误改。第三条校记,依韵脚当以“云”字为是,文渊阁本、清抄本皆不误,盖“云”之繁体为“云”,“灵”之繁体为“灵”,因其形近,文澜阁本误抄,迨龙氏重刻,觉“灵”字不合韵,遂擅改为“尘”,殊不知亦是误改。第五条校记亦是同样的道理,因“招”与“抬”形近,文澜阁本误抄,盖龙氏重刻时觉“抬船”于意不合,遂妄改为“扣舷”,虽文意更佳,但终究不是原文,衍生了新的讹误。不过第六条校记中,诸本皆作“摘”,唯文澜阁本作“滴”,龙氏所改正确。

四、《元朝典故编年考》的底本及校改

(一)《元朝典故编年考》底本考

中山本《元朝典故编年考》之底本也是文澜阁《四库全书》本。兹从行款、阙佚及文字沿袭三个方面进行说明。(1)上文所述《钱仲文集》《宫教集》,其文澜阁本与文渊阁本之行款相同,但是《元朝典故编年考》一书,其文澜阁本与文渊阁本则行款有异。文澜阁本前九卷,其正文每行皆是顶格抄写,而第十卷每行则是空两字,文渊阁本十卷内容皆是每行空两字抄写,今中山本在格式上与文澜阁本相同。(2)文澜阁本《元朝典故编年考》卷八有《修复黄河故道》一篇,其中“以计闢之广难”之后的文字阙佚,今以文渊阁本核之,所阙为“为岸,岸善崩……而就述于其下焉”,共计191 字,其后《建先儒祠》一篇亦阙佚,另《遣使巡行天下》一篇阙“至正五年诏,朕自践祚以来,至”,共计12 字。此盖光绪间丁丙组织补抄时遗漏,今中山本《元朝典故编年考》卷八《修复黄河故道》及《建先儒祠》两篇文字亦阙如,同于文澜阁本,唯《遣使巡行天下》一篇,中山本阙“至正五年诏,朕自践祚以来,至今十有馀年,託身”[9],共计19 字,与文澜阁本稍有微异。(3)中山本《元朝典故编年考》沿袭文澜阁本文字之误。兹以卷一《太祖庙》部分为例进行说明,同时参考文渊阁本、原国立北平图书馆甲库藏清抄本(以下简称“甲库本”)①按:原国立北平图书馆甲库藏孙承泽撰《两朝典故编年考》一百卷,清抄本,其中前十卷为《元朝典故编年考》,后九十卷为《明朝典故编年考》。,台湾图书馆藏朱丝栏清抄本(以下简称“台图本”)。如下:

①院中忽见一特驰遇。“特”,文渊阁本、甲库本、台图本作“物”。

②是月宫车三十七辆。“月”,文渊阁本、甲库本、台图本作“日”。

③受俘即在受宋之地。“受宋”,文渊阁本、甲库本、台图本作“俘宋”。

④亦失天下于小儿。“失”下文渊阁本、甲库本、台图本无“天下”二字。

⑤珪之妻女没官配蒙故帅。“故”,文渊阁本、甲库本、台图本作“古”。

⑥功名与元相终始矣。“矣”,文渊阁本、甲库本、台图本作“焉”。

⑦而又刻太极图。“又”上文渊阁本、甲库本、台图本无“而”字。

⑧而从亡国之征。“征”,文渊阁本、甲库本、台图本作“政”。

校勘记表明,以上讹误皆是文澜阁本所独有,今中山本尽皆沿袭。综上,笔者以为中山本《元朝典故编年考》当是以文澜阁《四库全书》本为底本。

另外,关于中山本《元朝典故编年考》的卷前提要、卷九、卷十还有需要说明之处。中山本之提要不同于文澜阁本,但与《四库全书总目》的武英殿本及浙本仅有两处异文,当是据《总目》补刊。文澜阁本《周易劄记》提要天头便有批注曰:“四十四年五月,丁钞提要据刻本,故与文津、渊不同。”[10]因此,料《元朝典故编年考》之提要亦是据刻本补抄。文澜阁本《四库全书》先后历经三次补抄,最初由丁丙总其事,“但至光绪十二年(1886)十一月,约四年半时间共抄补成书2800 种,约28000 册,与原定目标尚有一定距离”[11]。丁丙之后,继其事者为赵恂,此次补抄始于民国四年(1915),因是年为乙卯年,故版心下方有“乙卯补钞”的字样。再之后则有张宗祥继踵其事,事起于民国十二年(1923)并于次年竣工。因民国十二年为癸亥年,所以此次补抄版心下方有“癸亥补抄”之字样。今文澜阁本《元朝典故编年考》卷九钤有“古稀天子之宝”印,可见此卷并非补抄,乃是原抄。钱恂《壬子文澜阁所存书目》载:“《元朝典故编年考》十卷,六册,计补钞者五册。旧钞存卷九、十。卷十末缺数页未补,见丁氏《缺卷待访目》。”[12]依钱恂之记载,文澜阁本《元朝典故编年考》卷九、卷十都应该是原抄,但是今查验文澜阁本却发现卷十乃是“戴保安照文津阁本谨钞”,版心下方有“癸亥补钞”字样,此次补抄由张宗祥总其事。另钱恂称“卷十末缺数页未补”,今中山本《元朝典故编年考》卷十确有缺页,笔者以文津阁本、文渊阁本为参照,发现所缺内容为完整的两页。据此可知,中山本卷十保存的是文澜阁本原抄,后张宗祥组织补抄文澜阁本《元朝典故编年考》时,见此卷残缺,遂据文津阁本抄补。也就是说龙裕光所依据的文澜阁本《元朝典故编年考》,其卷一至卷八为丁丙补抄,卷九、卷十为文澜阁本原书,只不过卷十阙佚两页。至张宗祥组织补抄时,乃将卷十据文津阁本重补。

(二)《元朝典故编年考》的校改

关于龙裕光对《元朝典故编年考》的校改,兹以卷一《太祖庙》部分为例,将其与文澜阁本进行对校,同时参校文渊阁本、甲库本、台图本。校记如下:

(1)上召至处以备顾问。“问”,文澜阁本作“间”。

(2)角端阳。“阳”,文澜阁本、文渊阁本、甲库本、台图本作“见”。

(3)院中忽见一特驰遇。“遇”,文澜阁本、文渊阁本、甲库本、台图本作“过”。(其中“特”当作“物”,上文已出校。)

(4)上成,敕命名曰广利。“上”,文澜阁本、文渊阁本、甲库本、台图本作“工”。

(5)凡私盐徒二年秋七十。“秋”,文澜阁本、文渊阁本、甲库本、台图本作“杖”。

(6)以其盐之半没官。“没”,文澜阁本作“汲”。

(7)有因自疑结而取者。“疑”,文澜阁本、文渊阁本作“凝”,甲库本、台图本作“拟”。

(8)二年耶律楚材奏荐张奂为河南路征改课税所长长廉访使。“改”,文澜阁本、文渊阁本、甲库本、台图本作“收”。“长长”,文澜阁本、文渊阁本、甲库本、台图本作“长官”。

(9)况又河南兵荒之后。“况又”,文澜阁本、文渊阁本、甲库本、台图本作“又况”。

(10)使得抚摩疮痍。“痍”,文澜阁本、台图本作“夷”。

(11)灭金代宋。“代”,文澜阁本、文渊阁本、甲库本台图本作“伐”。

(12)败绩奔蔡川。“川”,文澜阁本、文渊阁本、甲库本、台图本作“州”。

(13)即元兵之南下也。“即”,文澜阁本、文渊阁本、甲库本、台图本作“及”。

(14)由潮阳港乘舟入海促宋帝于崖山,“崖”,文澜阁本、文渊阁本、甲库本、台图本作“厓”。

(15)耶律楚材曰自古有中原者。“材”下文澜阁本无“曰”字。“古”,文澜阁本作“故”。

(16)得士凡四千三百人。“百”,文澜阁本、文渊阁本、甲库本、台图本作“十”。

(17)得金掌乐许政及乐工瞿刚等凡十二人。“凡”,文澜阁本、文渊阁本、甲库本、台图本作“九”。

分析上述校勘记可知,第二条、第三条、第四条、第五条、第七条、第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十三条、第十四条、第十六条、第十七条皆属龙裕光误改。而第一条、第六条、第十条、第十五条校勘记,中山本皆同于诸本,可见龙氏所改正确。

五、《静学文集》底本考

王叔英,字原采,《千顷堂书目》及《四库全书总目》则称“名原采,以字行”,号静学。其所撰《静学文集》,其卷数有一卷、二卷、三卷、四卷、五卷之别。其中《四库全书》本仅一卷,其内容与中山本卷一相同,另丁丙《八千卷楼书目》卷十六所载亦有“《静学文集》一卷”。黄虞稷《千顷堂书目》卷十八著录“王叔英《静学斋稿》二卷”,《明史·艺文志》从《千顷堂书目》而来,故所记卷数同于黄氏,徐乾学《传是楼书目》所载亦是二卷。《八千卷楼书目》卷十六所载另有“《静学文集》三卷”者(按:此盖未记入首一卷末一卷),与一卷者均属抄本。刘承幹《嘉业堂丛书》本则是正文三卷,附录一卷,据卷末刘氏识语知其所据为“太平金谔轩(即金嗣献)刺史钞本”。

中山本《静学文集》则为五卷,首卷乃是总目提要、诸家序语、事述、奠文、行实之类,末卷为后序、祠碑、祠记、墓诗之类。中山本既然异于众本,那么龙裕光究竟是据何本而刊呢?笔者翻检诸家书目之后,认为龙氏应当是据丁丙旧藏王棻抄本所刊。《静学文集》一书,《中国古籍总目》及《南京图书馆古籍普查登记目录》并载。今南京图书馆藏有清光绪十七年(1891)王棻抄本,有丁丙跋。且丁丙《善本书室藏书志》卷三十五亦载:“《四库》著录止一卷,凡三十篇,仅序、记二体。按:是集初刻于成化壬辰,邑人谢省为后序,徐孚为跋。谢氏《赤城新志》云《静学集》有版刻,即指此本。再刻于万历丙子,知太平县事翁仲益为序,益以汉阳求文三篇及黄绾所为传。三刻于康熙乙酉,太平参将郭镇为序。四刻于嘉庆甲子,邑人项调阳为序,补《利害策》一首,又附吊谒诗七首。今复据《赤城论谏录》补《资治策》八首,并序一首,厘为三卷,而附序、跋、传、记等十六首,吊谒诗七首,为首、末二卷,于静学之文亦庶几备云。”[13]1503今查中山本《静学文集》与丁丙所述一一相合,且目录页又有“邑后学王棻校订”字样。综上,笔者以为龙氏所据之底本当是丁丙所藏王棻抄本。因丁氏藏本笔者未能目验,故关于龙裕光对《静学文集》的校改便不再论及。

六、《嘉靖以来首辅传》底本考

中山本《嘉靖以来首辅传》之底本是丁丙旧藏明刻抄配本。丁丙《善本书室藏书志》卷九著录该书,称:“《嘉靖以来内阁首辅传》八卷,明刊本,王小穀藏书。吴郡王世贞元美著。前有世贞自序。一卷杨廷和、蒋冕、毛纪、费宏、杨一清,二卷张孚敬、李时,三卷夏言、翟銮,四卷严嵩,五卷徐阶、李春芳,六卷高拱,七、八卷张居正,附张四维(按:原书误作“张羅”)、申时行。有“萧山王氏十万卷楼藏书”及“小学楼”两印。”[13]392-393今核以中山本《嘉靖以来首辅传》之卷数、内容与丁丙所言尽皆吻合。光绪三十三年(1907),丁氏八千卷楼之藏书整体归于江南图书馆(即今南京图书馆),今查《南京图书馆古籍普查登记目录》亦载有“《嘉靖以来内阁首辅传》八卷,(明)王世贞撰,明万历刻本(卷五至八配清抄本),八册。”[14]可知此即龙裕光所据之本。此本笔者亦未曾寓目,然之前各书之底本皆与丁丙相关,料此书亦不出意外。

余 论

由上文可知,中山本《螺树山房丛书》共收子目五种,但实际上还应该增入《静香阁诗存》《仲渔诗草》《学吟集》三种。这三种书籍或是龙裕光母亲之作,或与龙家馆师任世杰有关,盖出于亲缘关系,龙氏进行刊刻。中山本《螺树山房丛书》的五种子目中,有三种是以文澜阁《四库全书》本为底本,而且这三种文澜阁本均由丁丙组织补抄,另外两种则是以丁丙旧藏本为底本。盖因这五种书皆与丁丙有关,所以龙氏辑刻为一编。至于龙氏如何得见这五种书,以文献不足征,今亦不得而知矣。八种子目中,除《学吟集》笔者未曾寓目之外,其余七种书籍也并不是同一时间刊刻的,其中《钱仲文集》《静香阁诗存》及《仲渔诗草》刻于光绪二十四年(1898),而《静香阁诗存》及《仲渔诗草》采用朱印,又与其他诸书不同。另外四种则刻于光绪二十七年(1901)。

因为刊刻在两个时间段,所以他们的书名页呈现出两种不同的风格,光绪二十七年(1901)刻本书名页镌有“诸君印送,不取版资。粤垣元(玄)妙观明义书局藏版”的字样。据此可以推测,龙氏刻书盖是受当时风气之影响。光绪元年(1875)张之洞任四川学政时编著过《书目答问》,其后附有《劝刻书说》一文,曰:

凡有力好事之人,若自揣德业学问不足过人,而欲求不朽者,莫如刊布古书一法。但刻书必须不惜重费,延聘通人,甄择秘籍,详校精雕,刻书不择佳恶,书佳而不雠校,犹糜费也。其书终古不废,则刻书之人终古不泯,如歙之鲍,吴之黄,南海之伍,金山之钱,可决其五百年中必不泯灭,岂不胜于自著书、自刻集者乎。假如就此录中,随举一类,刻成丛书,即亦不恶。且刻书者,传先哲之精蕴,启后学之困蒙,亦利济之先务,积善之雅谈也。[15]

张之洞此言随着《书目答问》的传播影响极大。光绪十年(1884)四月张之洞又调任两广总督,直至光绪十五年(1889)七月改任湖广总督,张氏在粤五年有余,其间做了很多文教工作,如创立书局、刊刻书籍、建设书院等等。龙裕光本是顺德乡绅,属“有力好事之人”,应当是受此感召,故有刊书之举。张之洞在粤期间的文教工作多委任梁鼎芬办理。如光绪十二年(1886)三月,“即在菊坡精舍设立书局,委蒋署运司总理局事。委候补知府方守功提调局事。延请顺德李学士文田为总纂,南海廖太史廷相、番禺梁太史鼎芬、番禺陶孝廉福祥为总校。”[16]次年三月,梁鼎芬主讲端溪书院。光绪十三年(1887)六月,广雅书院设立后,梁氏为首任院长。今中山图书馆所藏《螺树山房丛书》中的《元朝典故编年考》钤有“番禺梁氏葵霜阁捐藏广东图书馆”以及“梁鼎芬印”,可见此书原是梁鼎芬旧藏,极有可能就是龙氏刻印之后赠与梁鼎芬。又兼书名页印有“诸君印送,不取版资”之言,亦可见龙氏确有意愿博取“刻书之人终古不泯”的名声。

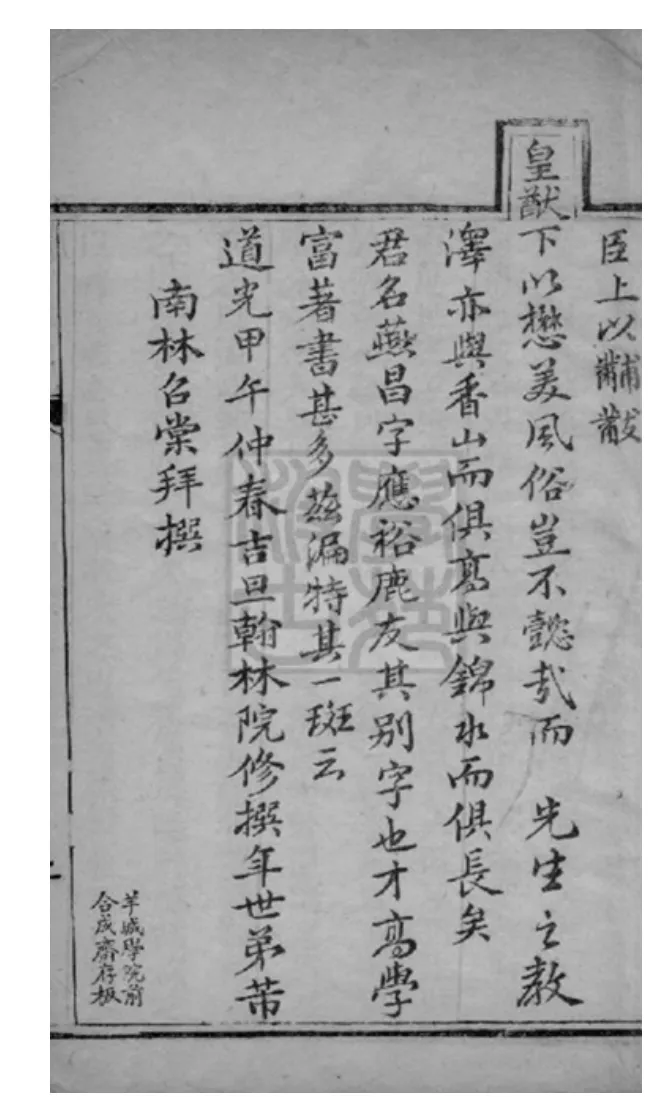

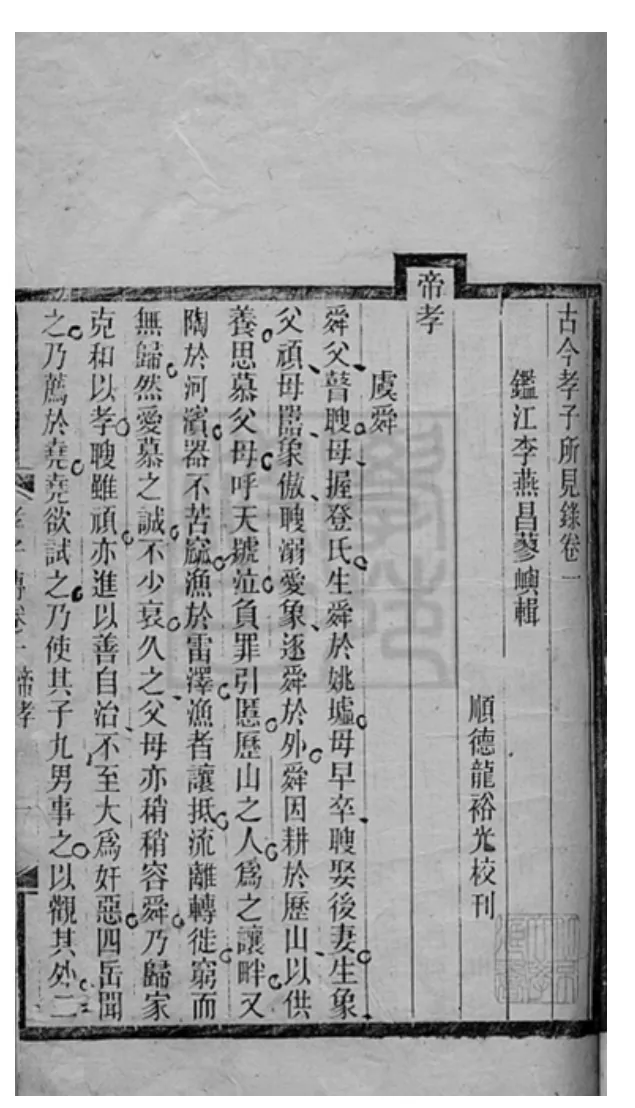

龙裕光所刻书籍并不限于以上八种,所刻还有医方、劝善类书籍。如《良方辑要》一卷,《中国中医古籍总目》载此书附于《大生要旨》(增广),有“清光绪二十六年庚子(1900)顺德龙裕光刻本广州麟书阁藏版。”[17]又如《古今孝子所见录》十二卷,此书为茂名李燕昌所辑,今首都图书馆、北京师范大学图书馆、南开大学图书馆、中国人民大学图书馆等单位所藏均为清道光十四年(1834)刻本(羊城学院前合成斋存板,铁城唐廷枢、唐廷庚重刻本),有道光十四年(1834)林召棠序一篇(见图一)。唯北京大学图书馆藏有顺德龙裕光刻本(见图二),但“学苑汲古”网站上将北京大学图书馆藏本著录为“清道光十四年(1834)顺德龙裕光”刻本。笔者前文已经考订龙裕光约生于同治末或光绪初,此谓“清道光十四年(1834)顺德龙裕光”,误也。笔者推测龙裕光刻本盖以道光十四年(1834)刻本为底本,并保留了林召棠序,因此导致误判,故订正于此。

图1

图2