彩超在子宫肌瘤与子宫腺肌症的诊断与鉴别诊断中的临床应用

初秀坤 辽宁省东港市中医院 (辽宁 东港 118300)

内容提要: 目的:分析彩超在子宫肌瘤与子宫腺肌症的诊断与鉴别诊断中的应用效果。方法:选择2018年2月~2020年4月本院收治的50例子宫肌瘤、子宫腺肌症患者分为两组进行研究,两组患者均进行彩超检查,分析两组患者超声图像、子宫动脉血流参数及Adler分级情况。结果:子宫肌瘤患者超声图像主要呈现子宫增大且均匀,低回声,子宫腺肌症患者超声图像主要呈现子宫增大且轻度弥漫性,中高回声;两组患者子宫动脉血流参数比较,子宫肌瘤患者血流量(119.56±11.24)mL/min、搏动指数(0.48±0.10)、阻力指数(1.26±0.61);子宫腺肌症患者血流量(64.65±9.59)mL/min、搏动指数(1.23±0.12)、阻力指数(2.85±0.74),差异明显,具有统计学意义(P<0.05),两组患者Adler分级中Ⅰ级人数最多,不同等级人数比较差异显著,具有统计学意义(P<0.05)。结论:彩超检查对子宫肌瘤与子宫腺肌症患者的诊治具有临床价值,可作为医师参考依据,保证患者治疗效果。

子宫肌瘤和子宫腺肌症属于临床常见的妇科疾病。子宫肌瘤为40~50岁女性发病率高的良性肿瘤,两者都会导致月经增多。子宫腺肌症指子宫肌层内膜异位导致结缔组织和肌纤维增生,以局限性、弥漫性两种分布方式置于患者子宫内[1]。子宫肌瘤是由平滑肌细胞增殖引起的,而子宫腺肌症是由多种因素引起的,主要因子宫内膜侵袭子宫内部肌层,导致肌层平滑肌细胞出现增生和肥大情况。两种疾病在超声图像上相似度较高,易出现误诊情况[2],只有准确可靠的诊断方式对子宫肌瘤、子宫腺肌症患者治疗才有意义。本文以本院2018年2月~2020年4月收治的50例子宫肌瘤、子宫腺肌症患者为例,通过彩超检查分析子宫肌瘤与子宫腺肌症的诊断与鉴别诊断的临床效果,具体内容如下。

1.资料与方法

1.1 临床资料

将2018年2月~2020年4月本院收治的50例子宫肌瘤、子宫腺肌症患者分为两组进行研究,两组患者年龄22~50岁,平均(31.5±5.2)岁。

纳入标准:①经临床诊断为子宫肌瘤、子宫腺肌症疾病且临床症状符合疾病特征;②患者意识正常;③患者及患者家属自愿参与并签署同意书。

排除标准:①精神疾病及语言障碍患者;②出现严重性心肾功能受损;③患者及患者家属遵医嘱性差中途退出实验。

1.2 方法

采用飞利浦M2540A彩色超声诊断仪,腹部探头频率为2.5~5MHz,阴道探头频率为5~7.5MHz。患者取仰卧位置,在下腹部行纵横斜多切面扫描,观察其内部病变情况。经腹部诊断前叮嘱患者检查前大量饮水,确保膀胱充盈,经阴道超声检查时需告知患者排空膀胱,调节至膀胱截石体位,经阴道超声检查子宫肌层回声、卵巢和子宫旁组织,经多普勒测量患者子宫动脉阻力指数(RI)、搏动指数(PI)和血流量(BFV)。

1.3 观察指标与判定标准

分析两组患者超声图像、子宫动脉血流参数及Adler分级情况。其Adler法主要对两组患者子宫内部血流丰富程度及分布程度进行分级,分为四级,其中0级说明患者子宫内部未见明显血流信号,Ⅰ级说明患者子宫内部可见少量点状或短杆状少量血流量,Ⅱ级说明患者子宫内部为1个较长血管,4个及以上点状血管,且血流量适中,Ⅲ级说明患者子宫内部为6个及以上较长血管或点状血管,且血流量较多。

1.4 统计学分析

采用SPSS 23.0软件进行记录,并进行统计学分析。以数据资料用[n(%)]表示,并使用χ2检验,以平均标准差(±s)为测量数据,以t检验,P<0.05为差异具有统计学意义[2]。

2.结果

2.1 两组患者超声图像结果

50例子宫肌瘤患者超声图像主要呈现子宫增大且均匀,其中低回声为38例(76.0%),等回声8例(16.0%),高回声4例(8.0%),以低回声为主,内膜线后偏移6例(12.0%),向前偏移8例(16.0%),非同向偏移3例(6.0%);子宫腺肌症患者超声图像主要呈现子宫增大且轻度弥漫性,低回声29例(58.0%),高回声8例(16.0%),以高回声为主,31例(62.0%)子宫边界不清晰,且光点粗大。

2.2 两组患者子宫动脉血流参数结果

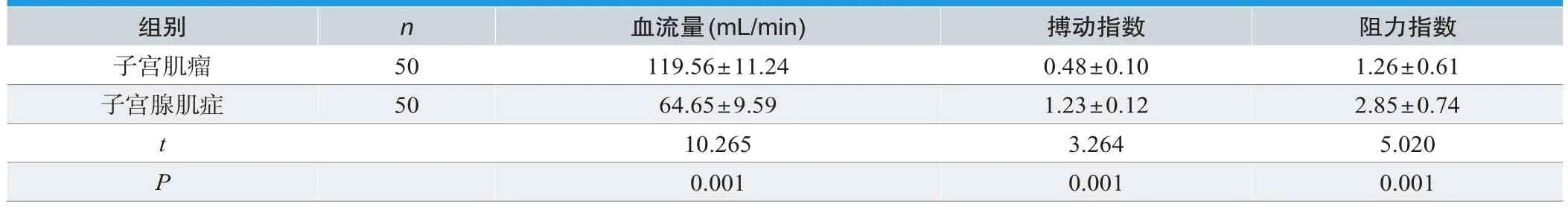

两组患者子宫动脉血流参数结果差异明显,具有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1.两组患者子宫动脉血流参数结果(±s)

表1.两组患者子宫动脉血流参数结果(±s)

组别 n 血流量(mL/min) 搏动指数 阻力指数子宫肌瘤 50 119.56±11.24 0.48±0.10 1.26±0.61子宫腺肌症 50 64.65±9.59 1.23±0.12 2.85±0.74 t 10.265 3.264 5.020 P 0.001 0.001 0.001

2.3 两组患者Adler分级结果

两组患者Adler分级中Ⅰ级人数最多,不同等级人数差异明显,具有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2.对比两组患者Adler分级结果

3.讨论

子宫肌瘤是女性常见的妇科疾病,子宫腺肌症是女性少见的妇科疾病。由于临床上常表现为子宫肌层增厚、质地硬、与周围组织分界不清等特点,导致诊断及治疗较为困难,近年来,随着超声技术的不断发展,超声检查在子宫肌瘤和子宫腺肌症的临床诊断及鉴别诊断中取得了一定的进步。而这两种疾病的临床体征和症状有许多相似之处,因此鉴别会有许多困难,容易导致混淆,从而降低诊断率。子宫腺肌病通常发生在子宫后壁,病变附近的肌层边界不明显,子宫平滑肌细胞不断增殖,形成实质性肿块。含少量纤维组织,无包膜,边界光滑,但周围有假包膜,肌瘤与假包膜之间有一些疏松的结缔组织。但子宫肌瘤的位置不同,病灶周围边界清楚且有包膜,患者有子宫腺肌病,子宫内膜大部分居中或前移,子宫肌瘤患者的子宫内膜变形,而子宫腺肌病患者的病变肠位于子宫后壁,范围较广,因此超声诊断中的回声水平也可作为其诊断标准[3]。子宫腺肌症的平滑肌细胞通过雌激素增殖,病变中心血流比周围丰富。周围未见丰富的血流信号,异常子宫内膜可见明显出血、水肿,内部回声紊乱、嘈杂,主要为点状稀疏的血流信号。子宫肌瘤是一种富含血液的供血液体,主要依靠子宫壁的分支为其提供营养动脉。周围有清晰连续的环状、半环状或条状丰富的血流信号,但子宫肌瘤的内部回声多为旋涡状回声[4]。

在平滑肌异常增生的过程中,形成的肿块会压迫患者的子宫,患者会出现子宫出血、月经量增加、经期延长、大小便异常等。子宫肌瘤扭转、感染和变性后,治疗难度会显著增加,对患者的生理和心理造成严重的不良影响。子宫腺肌病在育龄妇女中更为常见,主要是良性病变,子宫厚度会随着病程的延长而逐渐增加,若分娩次数过多、刮宫、人工流产等都会引起疾病,病情严重,甚至不孕,因此及时准确的诊断非常重要[5]。

彩色多普勒超声(color Doppler ultrasound,CDS)是目前最为先进、准确、可靠、应用最为广泛的超声检测方法。其优点主要有:可显示血液的运行方向、能够快速及直观显示血液的二维平面分布状态、有利于辨别动脉和静脉、有利于了解血液的性质、能够可靠地发现分流和反流、能够方便了解血液的时相和速度、能够对血液束的起源、宽度、长度以及面积进行定量分析。多普勒超声又可分为连续式多普勒、脉冲式多普勒、彩色多普勒血流显像、多点选通式多普勒以及高脉冲重复频率式多普勒五种。彩色多普勒超声在临床中用于多种疾病的鉴别诊断工作,其临床效果非常显著,准确率较高,操作较为简单,无创伤,经济成本较低等优点。在彩色多普勒血流显像中,子宫肌瘤属于血供丰富的肿瘤,各种形状的血流信号通过子宫壁分支中的营养动脉显示在病变周围。同时,肌瘤内部的血流信号呈稀疏条状或丰富点状。子宫腺肌症病灶内部血流较外周丰富,且周围无丰富血流信号,主要表现为稀疏点状血流信号。本文通过在子宫肌瘤与子宫腺肌症的诊断中实施彩超检查,其超声图像结果中子宫大小、形态、回声均不同,在子宫肌瘤的诊断中,存在子宫隆起、不均匀增大的现象,子宫肌瘤结节中存在均匀的低回声,少数为均匀分布的强回声或等回声。子宫腺肌症患者子宫回声不均匀,有暗区,子宫腺肌症患者常发生后壁,后壁不断增厚。低回声区呈颗粒状,无明显边界。子宫肌瘤患者肿物以卵形或圆形为主,以低回声区为主。宫颈平滑肌瘤及黏膜下平滑肌瘤均表现为回声增强,而大肿块回声强度不同,且有声影及钙化强烈回声。两组患者子宫动脉血流参数及Adler分级情况差异显著,具有统计学意义(P<0.05),说明经彩超检查后,两组患者诊断结果存在差异性,具有统计学意义(P<0.05),其诊断方式可作为区分两种疾病情况的临床依据,有效显示出两种疾病声像特征。子宫肌瘤患者血流量(119.56±11.24)mL/min、搏动指数(0.48±0.10)、阻力指数(1.26±0.61),子宫腺肌症患者血流量(64.65±9.59)mL/min、搏动指数(1.23±0.12)、阻力指数(2.85±0.74),差异明显,具有统计学意义(P<0.05),说明子宫肌瘤邻近组织可见半圆形或圆形血流束,而子宫腺肌症患者邻近组织很少或无血流束。子宫腺肌症患者的抵抗指数一般高于子宫肌瘤患者,因此可以作为鉴别子宫肌瘤与子宫腺肌症之前的区别。与高丽萍探讨彩超在子宫肌瘤与子宫腺肌症的诊断与鉴别诊断后的结果具有同种诊断价值,子宫肌瘤患者PI(1.52±0.37)、BFV(120.35±27.21)mL/min、RI(0.70±0.15),子宫腺肌症PI(1.26±0.89)、BFV(62.19±11.24)mL/min、RI(0.91±0.16),差异明显(P<0.05),证实了彩色多普勒超声可用于子宫肌瘤与子宫腺肌症的鉴别诊断,通过掌握两种疾病彩色多普勒特征,结合其临床特征及影像学特征做出综合判断,进一步减少误诊情况发生,提高其诊断率[6]。以往主要采用二维经阴道超声或腹部超声可明确鉴别子宫腺肌病和子宫肌瘤形态、位置和肌层边界,但因患者疾病类型及个人因素影响下会增加误诊、漏诊情况。经阴道彩色多普勒超声观察宫腔,具有直观且全面、清晰地优点,综合提升其诊断价值。