《争座位帖》之美刍议

李枝荣

(新疆艺术学院 乌鲁木齐 830049)

一件流传至今的书法经典作品必然有其形式美和内涵美。形式之美,大体是用笔方式、笔画结字、章法布局、墨色变化等,而内涵美应该体现在文字内容、思想感情、人格品行等方面。欣赏一件书法作品,最高的境界应该是赏心悦目。悦目就是呈现视觉享受的外在形式之美,赏心则是带来心灵激荡的内涵之美,能将二者有机结合,就是经典之作。颜真卿的《争座位帖》,就是这样一件既有视觉冲击力,又能摇撼心灵的书法经典。

《争座位帖》原名《与郭仆射书》,共75行,1196字,写于公元764年11月,是颜真卿写给郭英乂的书信草稿,直言指责郭英乂百官集会时安排朝臣座次不合朝仪,对大宦官鱼朝恩行谄媚之事,通常称其为《争座位稿》或者《争座位帖》。北宋时真迹在安师文家,其摩刻上石,十分精妙,可谓“下真迹一等”。

古人对此帖给予高度评价:米芾认为是“世之颜行第一书也”①米芾.宝章待访录[M].杭州:浙江人民美术出版社,2018.。清代学者、金石学家阮元在《颜鲁公〈争座位帖〉跋》中写道:“《争座位帖》如熔金出冶,随地流走,元气浑然,不复以姿媚为念。夫不复以姿媚为念者,其品乃高,所以此帖为行书之极致。”①阮元.颜鲁公《争坐位帖》跋[M]//阮元.揅经室集:下册.北京:中华书局,2016:598-599.行书之极的这个评价应该高于《兰亭序》了。宋代米芾评价此作为鲁公行书第一,朱长文的《续书断》首列颜真卿为神品,盖不无缘由。《争座位帖》《祭侄文稿》与《告伯父文稿》公认为颜真卿行书“三稿”。书法史上把《争座位帖》与《兰亭序》并称行书双璧,胡问遂先生将颜真卿与王羲之并称为“行书的两个里程碑”。②胡问遂.胡问遂论书丛稿[M].上海:上海书画出版社,2000:156.

从书法的形式和内涵两个方面,我理解《争座位帖》有“六美”。

一、古今杂形、异体同势的结体之美

“古今杂形”③历代书法论文选[M].上海:上海书画出版社,2012:14.和“异体同势”④历代书法论文选[M].上海:上海书画出版社,2012:15.是卫恒在《四体书势》中的两个词。既可以指结体虽不尽相似但笔势和气势统一和谐,也可以形容融会贯通、陶冶一炉的学书理念与方法。此处,两者兼有。颜真卿行书如同其楷书一样,笔画形态竖画粗重,撇捺舒展外撑,结体外紧内松,字内比较宽绰,字的重心下移,凸显出拙朴厚重、雄浑奇伟、包容大气的美学特征,形成颜体行书鲜明的艺术风格。《争座位帖》除具备上述特点外,还有一个重要特点就是楷行杂糅,章草间出,结体丰富,和谐相生。真所谓“古今杂形”“异体同势”,这种技法在《争座位帖》中有充分的表现。

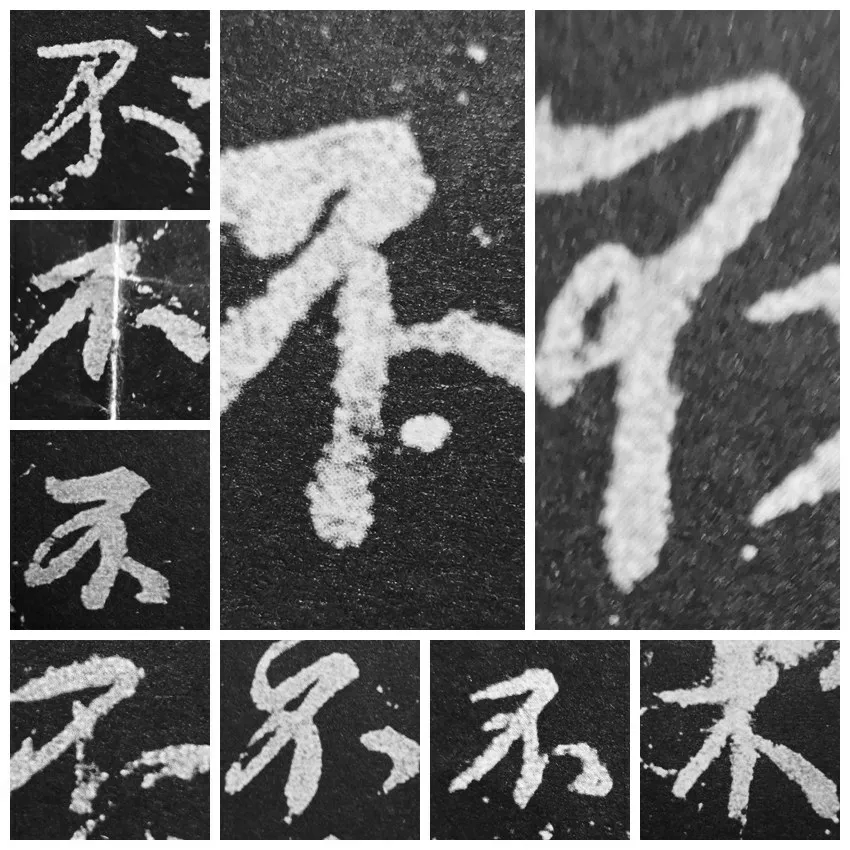

一是行书结字,草法挥之。张彦远谈到书画法的用笔时,特别指出这“一笔而成,气脉通连,隔行不断”。⑤张彦远.历代名画记[M].上海:上海人民美术出版社,1964:34.《争座位帖》是典型的行书结体,却以草法挥就,线条起伏飞动,把胸中的郁勃元气化为笔底浩然正气,忠义之气充塞纸间。就像米芾评价本帖时所说:“字字意相联属飞动。”⑥米芾.书史[M].郑州:中州古籍出版社,2013:97.如文中的“之功业”“以才为世出”“高而不危,所以长守贵也”(图1)、“半九十里”“将军有将军之位”“欲令便向下座”“六曹尚书”“顾尚书何乃欲同卑吏”“须共存立”等等词组或字组,虽为行书,但用草书笔意来写,笔势连绵,一气呵成,气脉贯通,彰显着书法家丰富的内心世界和旷达又含蓄的人格特质。

图1

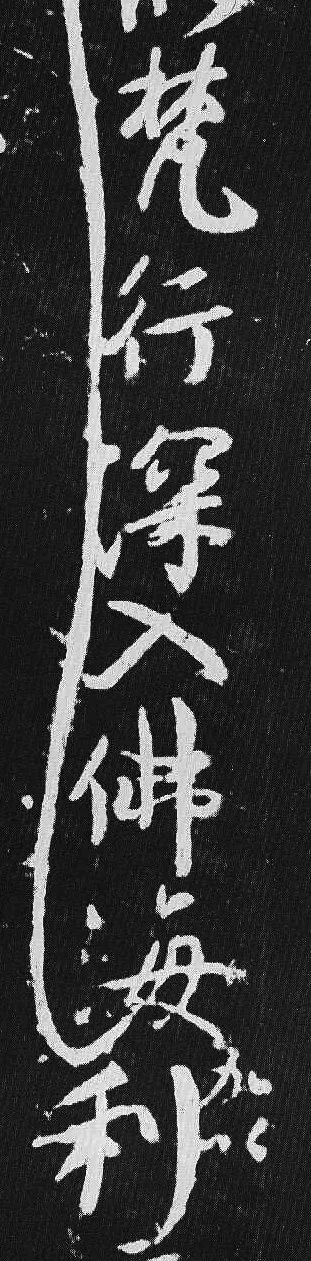

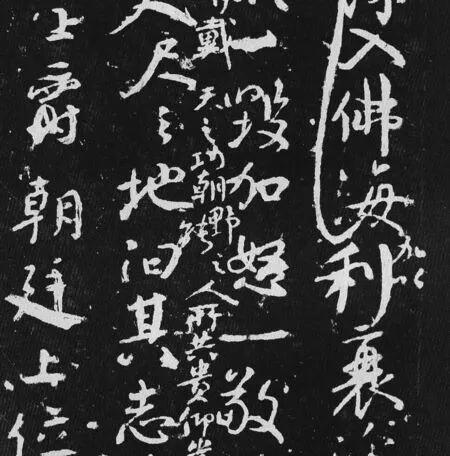

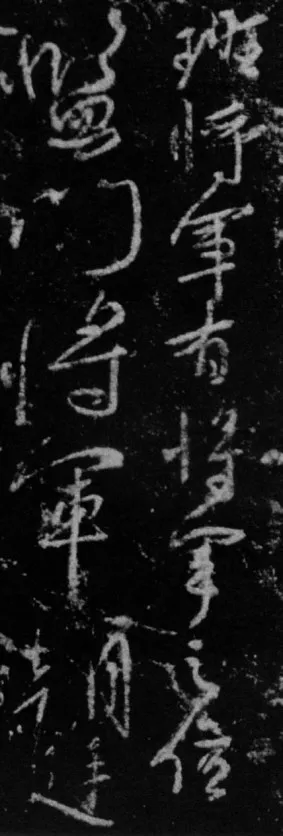

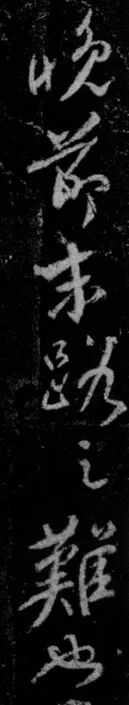

二是楷法结构,厚重古朴。颜体行书的最大特点是以楷入行,不管是结构还是笔法,呈现明显楷书特征,在结构上向外伸展扩张,展现出旷达的磅礴之气。如“阁下”“有 立 德”“跋 扈”“吁 足 畏也”“窃闻军容之为人清修梵行”“深入佛海”(图2)、“宗庙上爵、朝廷上位、咫尺之地、汩其志哉”(图3)、“朝廷上位”“但以功绩既高”“共得瞻仰”“古人云”“介众之中”“过尔堕坏”等的写法,楷书特征比较明显,主要体现在横折等笔画的转折处有明显的棱角,既增加了字的分量,提升了书法节奏感,且视觉上沉重而浑厚,似有加重语气,给读者画出重点的感觉。

图2

图3

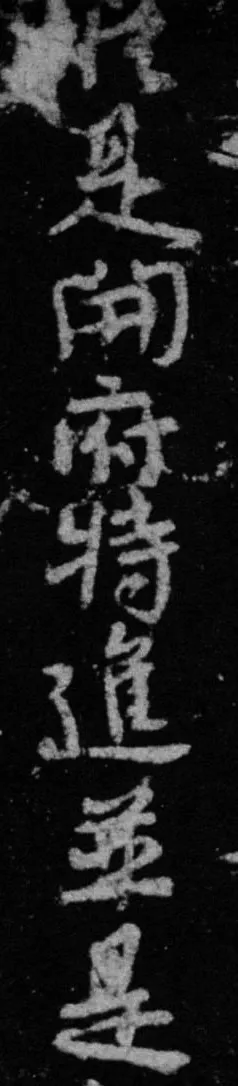

三是章草间出,古意顿生。在书法的发展中,由隶书到草书中间还有章草这个过渡性阶段。《争座位帖》以行草书为主,但是在一些字中出现隶属性质的波磔,这种章草的笔意乃至章草的结体,增加了《争座位帖》的古意,与颜体行书古拙的风格融为一体。该帖中草书如“亦犹未可”“何况积习更行之乎”“纵是开府特进并是勋官”(图4)、“如上佐事刺史乎”“益不然矣”“黾勉就命”等,部分字章草意味浓烈,因为多处的应用有了呼应,如同音符,造成一种回环往复旋律之美。颜真卿作为一代宗师,其师法丰富,既得其师张旭的真传,又有其研究文字的积淀,还有其取法民间书法的旨趣,故其作品中出现的章草等都是正常,也是增加了作品的丰富性和趣味性,尽管这些都是信笔所至,所谓无意乃佳!

图4

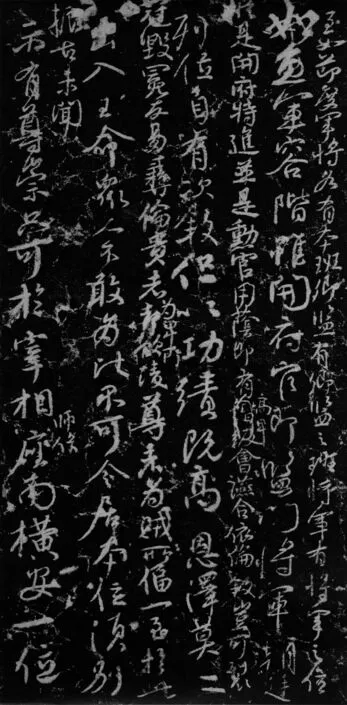

四是随形赋势,变化多端。崔学路说:“鲁公作书,每随心而出,不使一画同、一字同、一行同。”①崔学路.震魂慑魄的行草书巨卷交响——颜真卿《争座位帖》评析[J].美术教育研究,2010(002):25.作为经典书法作品,结体变化丰富是基本要求,而作为一件上千字的文章,诸如“仆射”“尚书”等等词组频频出现的作品,《争座位帖》变化更丰富。有人说,王羲之《兰亭序》中20多个“之”字变化大,而在《争座位帖》中,“之”字达到了46处,字字皆不同,姿态各异,日本人石桥鲤城编撰的《颜真卿字典》用了25个“之”字。“不”字在《争座位帖》中出现了27次,《颜真卿字典》用了23个(图5)。这些字结体上或是行楷,或是行草,或是章草,或是纯粹的草书;用笔或方或圆,或提或按,呈现出或方正峻峭,或圆润流畅的美学品质。有些“不”字强化变形和笔画加粗,写法之肯定,与文中的语气相呼应。在文中有责问语气的助词“乎”字《颜真卿字典》用了7个,或收得很紧,或放得很开,或古朴,或灵动,变化有度,美不胜收。《争座位帖》的变化,自然生动,同样是一句话写法完全不同,如“当人臣之极地”“自为一行座”。再如在同一页面的“军将”或“将军”二字的变化之大,令人叹服(图6)。这种变化使《争座位帖》丰富、生动,如同百花园中之花,各有其姿态,即使是同一种花,也是一花一世界。

图5

图6

二、入古出新的笔法之美

胡问遂指出:“颜真卿在右军、欧、褚的书风影响之下,弃方就圆,用了外拓笔法,写出了用笔圆、结体带弧形的颜字。更重要的还在于外拓笔法到了颜的手里,得到了进一步的发展,这就是有名的‘屋漏痕’。”①胡问遂.胡问遂论书丛稿[M].上海:上海书画出版社,2000:163.邱振中把笔法总结为平动、绞转、按提三种运动,认为“王羲之是绞转的集大成者,颜真卿是提按的集大成者”②邱振中.笔法与章法[M].南昌:江西美术出版社,2012:46.,其行书能在一定程度上避免楷书笔法的影响。颜真卿在前人基础上不断地创新,书写时综合应用绞转、平动、提按三种运动方式,充分发挥毛笔不同运动形态产生的丰富线条,使他的行书作品艺术成就提升到历史上难以企及的高度。颜体行书的结体和用笔是相辅相成的,主要有外拓、正面示人等特征,风格鲜明。

一是中锋为主,藏锋居多。颜真卿在王羲之内擫笔法的基础上,用笔改方为圆,弃隶法而融入“篆籀笔意”,“篆籀之气”是其行书笔法基本呈现的感受。《争座位帖》以入笔藏锋为主,行笔以中锋篆法,故其线条遒劲朴拙、刚健有力、挥洒自如、生动立体,使人能够从中体味到颜真卿所谓的“屋漏痕”,自然天成、质朴无华而又亲切动人。中锋和藏锋最直接的效果就是线条厚度和表现出来的立体感,最能直接表现中华民族传统的文化内涵——中和博大。正如宗白华先生所言:“用笔有中锋、侧锋、藏锋、出锋、方笔、圆笔、轻重、疾徐等等区别,皆所以运用单纯的点画而成其变化,来表现丰富的内心情感和世界诸形相……”③宗白华.美学散步[M].上海:上海人民出版社,2005:287.

二是破方为圆,方圆兼备。康有为认为:“书法之妙,全在运笔。该举其要,尽于方圆。操纵极熟,自有巧妙。方用顿笔,圆用提笔。提笔中含,顿笔外拓。中含者浑劲,外拓者雄强,中含者篆之法也,外拓者隶之法也。”①康有为.广艺舟双楫注[M].上海:上海书画出版社,2006:159.方笔能得骨力,圆笔最显体势。颜真卿用“外拓”手法和中锋用笔来体现圆劲之势,在字的转角处呈现较多的圆转,这与二王多方折不一样,使行书的线条形态更加变化多姿。作为伟大的书法家,颜真卿在用笔中善于以方破圆,时出顿折,间跃锋芒,将“方”“圆”这两种不同用笔交替使用,达到刚柔相济的效果。我们看帖中“高而不危”四个字,气势连绵,横折处方圆兼备。“高”和“而”用圆,“不”和“危”用方。再如“行百里”“晚节末路之难也”(图7)、“军容为心”“半席之座”“咫尺之地”“自为一行”“自有次序”“别示有尊崇”“使百寮共得瞻仰”“古人云”“须共存立过尔堕坏”等字词组,或入笔为方或转折成方,在圆活遒畅的笔致中透露出刚俊坚毅的骨气。“圆笔者萧散超逸,方笔者凝整沉著。”②康有为.广艺舟双楫注[M].上海:上海书画出版社,2006:159.康有为道出了这两种不同用笔的实质。

图7

三是细筋束骨,力透纸背。书法常讲“颜筋柳骨”,苏东坡论书云:“颜公变法出新意,细筋入骨如秋鹰。”③陈迩冬.苏轼诗选[M].北京:人民文学出版社,1957:62.对于“筋”,沃兴华先生颇有研究:他认为,筋就是指点画的起迄之势,“太缓则滞而无筋”,要写得快;“筋者,锋之所为”“断处茂之,连处度之”,度就是度过去。上一笔的结束是下一笔的开始,连绵。怀素说:“其痛快处如飞鸟出林,惊蛇入草。”飞鸟出林(收笔时回锋带出的牵丝),惊蛇入草(起笔逆入时埋没在点画中的牵丝)。④沃兴华.颜真卿行书意临[M].长沙:湖南美术出版社,2011:68.对照快、细、度、连绵这些论法,《争座位帖》比比皆是,如“以才为世出”“高而不危”“所以长守贵也”“裴仆射欲令勾当尚书”等等,有的字完全是一根筋骨,这也正是其笔力的绝佳表现,这些线条丰而不怯,实而不空,犹如钢丝,弹力十足,且有字与字之间映带自然,气脉贯通。《争座位帖》行笔持重,时有顿挫,力透纸背,乃古人所说如锥画沙,如印印泥,表现出了书法艺术追求的刚健劲拔的力量之美。

三、疏密天成,苍茫浑厚的章法之美

《争座位帖》是颜真卿的书信草稿,作者写信时只会考虑书信的格式,不可能考虑经营章法的问题,那些圈圈点点、涂涂抹抹也是修改文字时随手而为。文稿前面行间疏朗,因涂抹加字后茂密,加上字的大小错落,笔画纵横开合的对比,使文稿字里行间产生一种浑厚苍茫的章法形式,呈现出无意于佳乃佳的效果。

一是密不透风,疏可走马。邱振中先生认为,一件作品的章法总是通过这些环节逐步构成的:点画——单字结构——单字连缀——邻行应承。我们知道,籀篆笔意,笔划中实,外拓的结体,与紧密的章法是一种暗合。①邱振中.笔法与章法[M].南昌:江西美术出版社,2012:112.《争座位帖》前20行,行与行之间比较疏朗,给人以沉稳之感。后面部分因加字或错漏而修改,字体变小,行距变密。最典型的是正文“如鱼军容阶虽开府”到“横安一位”,中间穿插“至如节度军将”至“振古未闻”,我认为是《争座位帖》最为精彩的部分(图8)。作品密中见疏。此帖字形大小,行距疏密,纵横开阖的对比非常鲜明,表现出一种浑然一体,大漠雄风,戈壁壮图的艺术效果,作者的情感变化也无意中传达给观者。沃兴华说:“章法上字距行距紧凑,也如孟子说的‘充实之谓美’,浩然之气‘充塞于天地之间’”②沃兴华.颜真卿行书意临[M].长沙:湖南美术出版社,2011:9.。

图8

二是上松下紧,左顾右盼。颜真卿《争座位帖》行疏字密,分行上松下紧,以主行线一贯穿之,在书写过程中打破端正平稳的排列模式,使字在体势上左欹右侧,因而每行都略有摆动,形成生动的曲线,若春风拂柳,摇曳多姿,伴随作者书写时的情感变化,边思边写,文思如清泉流淌,笔势如牵丝映带,行气自然生发,气势锐不可当。有的字笔画密,但偏旁却能相推相让,相生相应,又互相制约,互相联系,各在其位,互不侵占,故虽密而实疏。各个字势纵横变化,如天女散花自在随意,又似用线穿珠,参差错落。崔学路先生说:“由‘清修梵行,深入佛海’至‘能汩其志哉’诸句,则写得一字一境地耳,或正又斜、乍曲复直、跌宕诡奇,构成了独鲁公而能陈的绝妙篇章。”③崔学路.震魂慑魄的行草书巨卷交响——颜真卿《争座位帖》评析[J].美术教育研究,2010(002):25.

三是熔金出冶,随地流走。阮元比喻《争座位帖》如熔金出冶,这个比喻很是恰当。作为稿书作者凝思于词理,意不在字,但满纸浩然之气通过篆籀笔法熔铸于心形著于迹,开阖宏肆,得之意外纵横使转,妙尽“锥画沙”之神韵。颜真卿行书运笔轻提重按,用笔方式和行笔力度不同变化,使得笔画产生了一种洒脱、飘逸的美感,却又同时具有深厚、凝重的特征。如帖中“但以功绩既高”(可参看图8)六字加重加大、字距疏松,纯以朴拙笔意尽情写出,笔笔裹锋,笔画坚实,骨挺肉丰;而“恩泽奠二”句,又提笔以连绵笔意写出,一句三行,三个情趣。行笔势不可遏,笔意婉转劲涩,颜鲁公“屋漏痕”法尽显于此,此段文字,正是熔金出冶随地流走最好的例证。

四、论述精辟、气势夺人的文辞之美

书法的母体是文学。《古文观止》收录了上下两千余年的散文不过222篇,《兰亭序》即是其一。笔者认为《争座位帖》是一篇绝好的论文。陈正濂先生认为:当我们在看颜真卿、苏东坡、黄庭坚乃至书圣王羲之《兰亭序》那样的作品时,文学意境(文字内容)——书法内容(情绪抒发)——书法形式(点线结构章法等)三者之间的互相吻合互相渗透,使一件作品呈现出极有价值的厚度。①陈振濂.书法美学[M].济南:山东人民出版社,2006:136.

一是引用得当,辩才无碍。如《书》曰:“尔唯弗矜,天下莫与汝争功;尔唯不伐,天下莫与汝争能。”用齐桓公之“片言勤王,则九合诸侯,一匡天下,葵丘之会,微有振矜,而叛者九国”来佐证立言立德立行,又以古训“行百里者半九十里”言保持晚节的重要性。又引用孔子“益者三友”告诫做人要正直,用《宋书·百官志》的记录官位品阶,摆事实,讲道理,辩才无碍,大义凛然!书法最能直接表露书者的心灵,《争座位帖》这种义愤填膺、滔滔不绝的思辨和声讨是作者至情至性才能的最真实最充分的流淌,在无意乃书的状态下,落笔挥毫真正做到了孙过庭《书谱》所言:“穷变态于毫端,合情调于纸上。”②历代书法论文选[M].上海:上海书画出版社,2012:131.

二是骈体句式,节奏铿锵。如“挫思明跋扈之师,抗回纥无厌之请”“收东京有殄贼之业,守陕城有戴天之功”“州县军城之礼,亦恐未然,朝廷公宴之宜,不应若此”“尚书之事仆射,礼数未敢有失;仆射之顾尚书,何乃欲同卑吏?”,骈体文的句式,加上语气的肯定,说理层层递进,读来朗朗上口。尤其是这一句:“纵是开府特进,并是勋官,用荫即有高卑,会宴合依伦叙,岂可裂冠毁冕,反易彝伦?贵者为卑所凌,尊者为贱所逼,一至于此,振古未闻。”句式工整,气势夺人,豪气逼人!又如“苟以取悦于军容为心,曾不顾百竂之侧目,亦何异清昼攫金之士哉”,文词激荡,直刺奸佞之心。

三是责问之切,大义凛然。如文中有大量的这样的句式:“可不儆惧乎?”“何况积习更行之乎?”“得不深念之乎?”“岂独有分于仆射哉?”“使百寮共得瞻仰不亦可乎?”“令天下疑怪乎?”“则仆射见尚书令得如上佐事刺史乎?”等等,至结尾还是“则仆射其将何辞以对?”这些追问,气势逼人,忠贞之气弥漫,具有一种雄壮的美!我们在这里看到了文字(文学)内容对书法创作的积极意义。所以,陈振濂先生说:怪不得古今书家无一不是写自己的诗文。……或是颜真卿书《争座位帖》文章的模式,或是米芾写书札的模式。“很难想象,没有精彩的诗文内容,会产生如此精到的书法创作。”③陈振濂.书法美学[M].济南:山东人民出版社,2006:136.

五、不畏权贵,忠贞履职的人格之美

宗白华先生说:“所以中国人这支笔,开始于一画,界破了虚空,留下了笔迹,既流出人心之美,也流出万象之美。”④宗白华.美学散步[M].上海:上海人民出版社,2005:291.颜真卿为人秉性直率,刚正不阿,知无不言,先后为杨国忠、杨炎、李辅国、元载、卢杞等权臣和奸相所忌,屡遭贬谪。安史之乱,他首举义旗,垂暮之年奉使劝谕叛将李希烈,明知赴难,视死如归,面对威逼利诱,严词痛斥,不为所动,英勇就义。他一生刚直坚贞,维护朝纲,反对分裂。因为颜真卿是一位忠臣义士,其书法一直成为一种人格的象征。

颜真卿书法的气势与其品格性情有很大关系,楷书最能反映其为人刚正,凛然正气;行草书最能流露其性情。他以感情注入笔端,把胸中之气化为笔底之气,元气充沛,与其高尚的人格相契合,是书法美与人格美相结合的完美范例。颜真卿以熟练的笔墨,使忠义之情和浑厚的书法自然而然地融合在一起。《争座位帖》虽然痛斥的是郭英乂,而背后直指却是鱼朝恩。鱼朝恩在唐玄宗时入宫当太监,安史之乱发生后,拥立太子李亨登基,后又救驾有功,颇得信任,后主管内侍省,统率神策军。鱼朝恩专权使气,公卿不敢仰视。颜真卿敢于直言,正是其公正无私、尽职敬事的表现。《争座位帖》的笔迹与情感一致,自然流淌,不假安排而妙绝横生,行行笔墨承载着其深厚的功力、激昂的情绪和斗争的精神。读其文,赏其书,如与其人对话,聆听其讲述,直接看到一位刚正不阿、敢于直言,忠于职守、朴实敦厚的颜真卿。故欧阳修《集古录跋尾》云:“余谓颜公书如忠臣烈士、道德君子,其端严尊重,人初见而畏之,然愈久而愈可爱也。”①欧阳修.集古录跋尾·唐颜鲁公书残碑二[M].北京:人民美术出版社,2010:176.

六、沉雄苍厚、虚实相生的金石之美

《争座位帖》本是一份手稿,遗憾的是我们见不到原稿了,但幸运的是它是原稿上石刻成,刻工精细。但它毕竟不是纸本,即使再高明的刻手,面对石头不确定性因素时,刻本肯定会有变化,也影响作品之美。陈振濂先生亦有高论:“一件拓片,黑底是虚,刻线之白是实。这是一种虚实对比。线条的密与疏、散与整,也是虚实对比。线条的长短、方圆,面积的宽窄,又是一种对比。书法的魅力由此而来,书法的形式美感赖此而成。”“视的虚与实是书法欣赏的生命。”②陈振濂.书法美学[M].济南:山东人民出版社,2006:242.我们从中可以看到,《争座位帖》作为一个刻本,我们看到的是一种厚重、苍茫的美感。首先从颜色上讲,通常若是纸本,大体是如《祭侄文稿》《寒食帖》等古帖类似的黑字泛黄底色,但由于是刻石,却变成了黑底白字,这两种视觉上的差异是影响人的欣赏感觉的。因为它体现出的质地效果是不一样的。其次,线条及墨色上肯定会有差异。刻字过程笔画的首尾两端相对比较容易,至中段则阻力越大,刀刻加力逐渐推进中线条自然会显得苍茫浑厚,加上经过成百上千年风雨剥蚀,乃至后世捶拓过程中造成点画的磨损,会产生苍厚沉雄的效果,这也就是所谓的金石之气,也是碑刻拓片之美。“总而言之,刻本的点往往比墨本朴拙、苍厚、沉郁,而这些特征偏向儒家的处世哲学和人格修为,尤其接近颜真卿的人品性格。”③沃兴华.颜真卿行书意临[M].长沙:湖南美术出版社,2011:29-30.

颜真卿以其刚劲独立,不袭前迹,挺然奇伟,博大浑厚的书法风格,刚正不阿、忠于职守、不畏权贵、敢于斗争的人格魅力,造就了其在中国书法史上的高度。《争座位帖》滋润和营养了盛唐以来中国上千年书法后学,所以,欣赏颜真卿的书法艺术,我们不但要学习其高妙的结构和高超技法,还要学习其作品中蕴含的端严仁厚、正大光明的儒家思想,不断培养和共同造就中华民族的浩然正气。