由雅并俗:宋代舞蹈图像的时代特征

柳 潜

(上海大学 上海 200072)

在原始社会的艺术中,曾留下大量舞蹈图像,其中大部分是与部族的神灵崇拜和祭祀相关的群体性活动,也有少部分是与劳动、游戏和繁衍相关的象征型个体活动。但是,从中国第一个统治者夏启继位开始,舞蹈便不再只是自娱性和群众性的活动,增加了为奴隶制统治阶级服务的表演性质。因此,在中国封建社会的绘画中,个体舞蹈的人物画作为绘画题材很少单独出现,大多是在贵族宴乐或者群众活动中作为场景描绘的一部分出现,这与封建社会中舞者的社会地位较低有关。

从汉代注重技艺结合的“百戏”,到魏晋南北朝出现交谊舞性质的上层社会礼节性舞蹈,再到唐代舞蹈综合水平达到高峰,中国舞蹈艺术在历史更替中不断向前发展,而宋代正是其中的重要转折点。舞蹈艺术在宋代宫廷队舞衰落的体式中,因世俗之风的润泽,孕育着另一形式的新的生命,在复杂的社会背景下、在与其他艺术门类的杂糅中,走向一条别具特色的发展道路。宋代的舞蹈图像正是这一转型期的重要证明,体现出雅俗风格并存的舞蹈发展状态。

一、由雅并俗:舞蹈风格的转型

(一)宫廷队舞的盛衰之变

赵匡胤建立宋朝,定都东京(今河南开封)后,为集中权力,避免唐末五代藩镇割据的历史重演,推行“崇文抑武”的基本国策,并以身作则,带动起丰富的宫廷文化生活。北宋都城东京聚集了当时能代表国内最高水准的乐舞艺人,据《宋史·乐志》记载,宋初宫廷沿袭唐制设立教坊,作为宫廷的主要宴乐机构。①“宋代循旧制,置教坊,凡四部。”引自脱脱等撰.宋史·卷一百四十二·志第九十五·乐十七.崇宁年间(1102~1106),宋徽宗主持设立了“教乐所”,成为教坊机构下的乐舞队教学机构,开始发展宋代特有的“队舞”的教学及表演。

艺术发展到一定阶段,达到成熟的标志之一便是高度的程式化,队舞是舞蹈程式化的最明显的呈现。分析《宋史·乐志》中详细记载的北宋队舞形式,可发现其在继承隋唐燕乐的基础上,更具严整规模,且表演性和综合性更强。宋代队舞的每次表演皆有固定的结构法式、演员站位、角色称谓、服装造型等一系列规范。这种严整性,正与宋代从帝王将相到一般文人所普遍具有的注重思辨、逻辑严密的学养相契合,这种理论要求作用到队舞的编排和表现中,使宫廷舞蹈展现出不同于其他时期的条理清晰的样貌。体现了宋人对于舞蹈审美需求的变化,和社会文化崇尚理性的审美情趣。反映到绘画上,便构成了舞蹈图像雅致的基本风格。

然而,东京的美好光景没能长久,随着金军攻占都城东京,绍兴八年(1138),宋高宗正式将南宋定都临安(今杭州),临安成为新的经济发展中心。“高宗建炎初,省教坊。”②脱脱,等,撰.宋史·卷一百四十二·志第九十五·乐十七[M].北京:中华书局,2012:2246.教坊被罢后,每当大型活动需要歌舞,便从“教乐所”或者民间抽调一些乐舞艺人,临时排练一个月左右应付,可见已经没有北宋时的严谨有序和大型规模了。而且许多乐舞艺人在战乱中或被掳走或逃离他乡,因此队舞受到重创,变得支离破碎。南宋的宫廷乐舞正如它所处的时代一样悲哀,在纸醉金迷的南宋小朝廷里艰难发展着,又使统治者靡靡沉醉着。队舞经历了北宋的规整高度之后,在南宋趋于衰微。

(二)民间舞蹈的兴盛及其对宫廷舞蹈的影响

从整体来看,舞蹈艺术在临安并非一蹶不振,而是有了新鲜血液汇合。一方面,宋朝南渡,大批舞伎流入南方,促进了南北舞蹈艺术的交流融合。另一方面,民间艺术蓬勃发展,因宫廷乐舞大不如前,形式多样的民间舞蹈得以大量进入宫廷,改变了一些旧的宫廷舞蹈形式,使之融汇了世俗风气而呈现新貌。

宫廷舞蹈本源自民间,不同程度地吸收民间的乐舞元素融合而成,然而历代的民间精英艺人不断被抽选送入宫中,导致最具代表性与集中性的舞蹈艺术一直都属于上层社会。到了宋代,这个格局由于社会的发展终于被打破。手工业、商业的发展规模空前扩大,人口向城市聚集,城中形成不同规模的技艺表演的休闲娱乐场所——“瓦舍”“勾栏”,甚至农村也有了自发组织的表演团体——“社”。歌舞成为民间每逢重要节日的主要庆祝方式,有专门游行表演的“舞队”,谓之“闹社火”。《武林旧事·元夕》描述了这样的街头盛况:“多至数十百队”“诸舞队次第簇拥前后,连亘十余里,锦绣填委,箫鼓振作,耳目不暇给”。③周密.武林旧事·元夕[M].杭州:西湖书社,1981:31.宋代虽然也有优秀的官伎、家伎在上流社会供职,但相比之下已不如唐代的规模和水平。舞蹈活动的主流和主动权已经转向民间,汇入了百姓的生活当中。

(三)表演形式的叙事性与戏剧性

宋代的乐舞主要继承并发展了唐代的大型歌舞套曲即“大曲”,一方面把反反复复许多遍的唐代大曲作了一部分的摘取,名曰“摘遍”;另一方面,增加了表演的比重,在音乐背景下加入语言叙述或是肢体表演来展现一些故事情节。而宋代形成的“队舞”,更是因其文学性、编排复杂程度,成为依托于人文环境的舞蹈形式,具有很强的故事表演性。从中可得出,叙事性的加强是促进舞蹈艺术戏剧化表演形式发展的重要一环。

促进舞蹈戏剧化形式发展的另一环,在于南宋舞蹈发展的新趋势——舞蹈与杂剧的糅合。随着城镇发展,各门技艺在勾栏瓦舍中分棚斗胜,努力迎合大众口味,市民文化成为社会文化的主流。舞蹈在城市世俗风气的影响下,逐渐与异彩纷呈的艺术形式相融。从南宋的“南戏”“宋杂剧”,勾栏瓦舍中的“傀儡戏”“杂班”“舞判”“影戏”等艺术类别中可见舞蹈与杂剧融合的最初样貌。杂剧在吸收舞蹈和杂技的基础上,又综合了说唱艺术,渐渐萌生出戏剧的雏形。王国维曾道:“真正之戏剧,起于宋代。”①王国维.宋元戏剧史·古剧之结构[M].北京:东方出版社,1996:65.王克芬在《中国舞蹈发展史》中总结道:“经过长期演变,于12世纪的南宋时代始见成熟的杂剧,上承周汉俳优、百戏和唐代大曲、歌舞戏之技艺,下开金元杂剧之先河,成为古今戏曲艺术发展的枢纽及舞蹈艺术发展的转折期。”②王克芬.中国舞蹈发展史[M].武汉:武汉大学出版社,2012:303.

这样一来,舞蹈作为单纯用动作去表现的纯舞形式便发生了动摇,增添了许多其他的艺术表演形式,其中最占分量的是戏剧表演性。

二、雅俗共赏:舞蹈图像的反映

(一)宫廷画家对世俗风情的表现——踏歌

风俗画取材自城乡民间故事,反映世俗场景,吸收民间艺术的表现风格。宋代风俗画的兴起与当时推行文治的政治土壤、刺激消费的经济制度和市民文化风行的文化背景密不可分。统治者的推广、民间艺术的繁荣,激发起群众欣赏民间艺术的极大热情,市民阶层的审美成为主流。当时惯于描绘上层贵族生活的宫廷画家也将目光投至民间,改变了审美趣味,创作出大量风俗画。

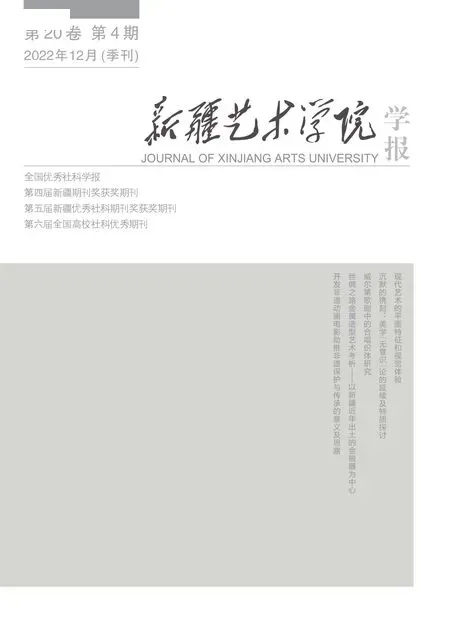

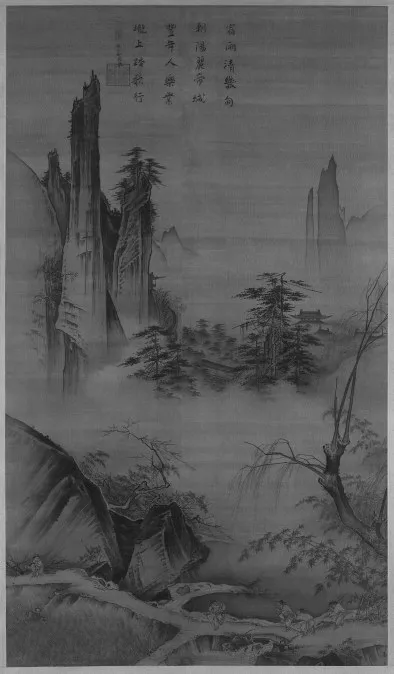

南宋宫廷画院画家马远的《踏歌图》(图1),将仙境般的郊外美景与农夫边歌边舞行于陇上的诙谐场景结合在一幅画面里,一雅一俗巧妙融会,从题材上看不仅是一幅山水画,也是一幅反映民间生活的风俗画。根据画面上宋宁宗的题跋“丰年人乐业,垅上踏歌行”,可知此图主题是表现人民因丰收而喜悦、载歌载舞的美好生活。“踏歌”是一种盛行于民间的历史悠久的娱乐活动,特点是不拘泥于固定程式,随心情用脚踏地并作歌。《踏歌图》中四位农夫手舞足蹈,舞蹈姿势各异,动作变化丰富,真实又生动地展现了民间踏歌场景(图2)。可见宫廷画家已能够捕捉底层人民的生活状态,其中民间歌舞活动在宫廷画家笔下经过吸收与改造,得以与雅致的文人山水画融为一体。

图1 马远《踏歌图》

图2 马远《踏歌图》(局部)

(二)寺观壁画的典雅与世俗——对舞

山西省高平县开化寺壁画是目前我国现存唯一的北宋大型寺观壁画,绘画题材丰富,集中且典型地展现了宋代壁画风格。保存壁画的大雄宝殿修建于北宋熙宁六年(1073),壁画主要分布在其东、西、北三面墙壁,内容以佛教经变为主题,根据墙上留下的题记可知壁画作者是画工郭发。虽然主题是佛教故事,但绘制的亭台楼阁都反映了北宋宫廷和寺观的建筑风格,刻画的帝王官宦、后宫嫔妃、僧侣道士等都是当时社会各层人物的形象缩影,使开化寺壁画成为北宋社会生活的珍贵写照画卷。

大雄宝殿北壁东次间是《观弥勒菩萨上生兜率天经变》,中堂式布局,以光束作为分层绘制各个场景。处于中轴线的最上部是菩萨说法,台下便是乐舞场景(图3),两位舞伎正在乐队中心舞蹈,两边分别是两排乐伎手拿各式乐器交脚而坐,渲染出美妙优雅的乐舞气氛。二人“对舞”的舞蹈形式在汉画像石、唐昭陵壁画等历代图像资料中都有所记载。开化寺壁画里这两位舞伎的姿态婉转婀娜,已经不同于唐代“唯愁捉不住,飞去逐惊鸿”的动感和飘逸(图4),而具宋代特有的娴雅内敛,其定格的动作幅度和姿势透露出一种规律的秩序感。反映的不仅是北宋舞蹈偏严整的规模特点,还有其理性典雅的审美格调。

图3 开化寺《观弥勒菩萨上生兜率天经变》(局部)

图4 唐昭陵李勣墓《对舞图》

另一方面,此处描绘的虽是极乐世界的乐伎,但其装束已明显带有世俗化倾向,头盘高髻、交领右衽和上衣下裳,袖口和唐代相比更窄更短,这些都借鉴了宋代女子流行的着装样式,体现了画家善于吸收和表现时代风格。从这个角度来看,开化寺壁画亦可视为宋代官方审美悄然变化的一个投射。

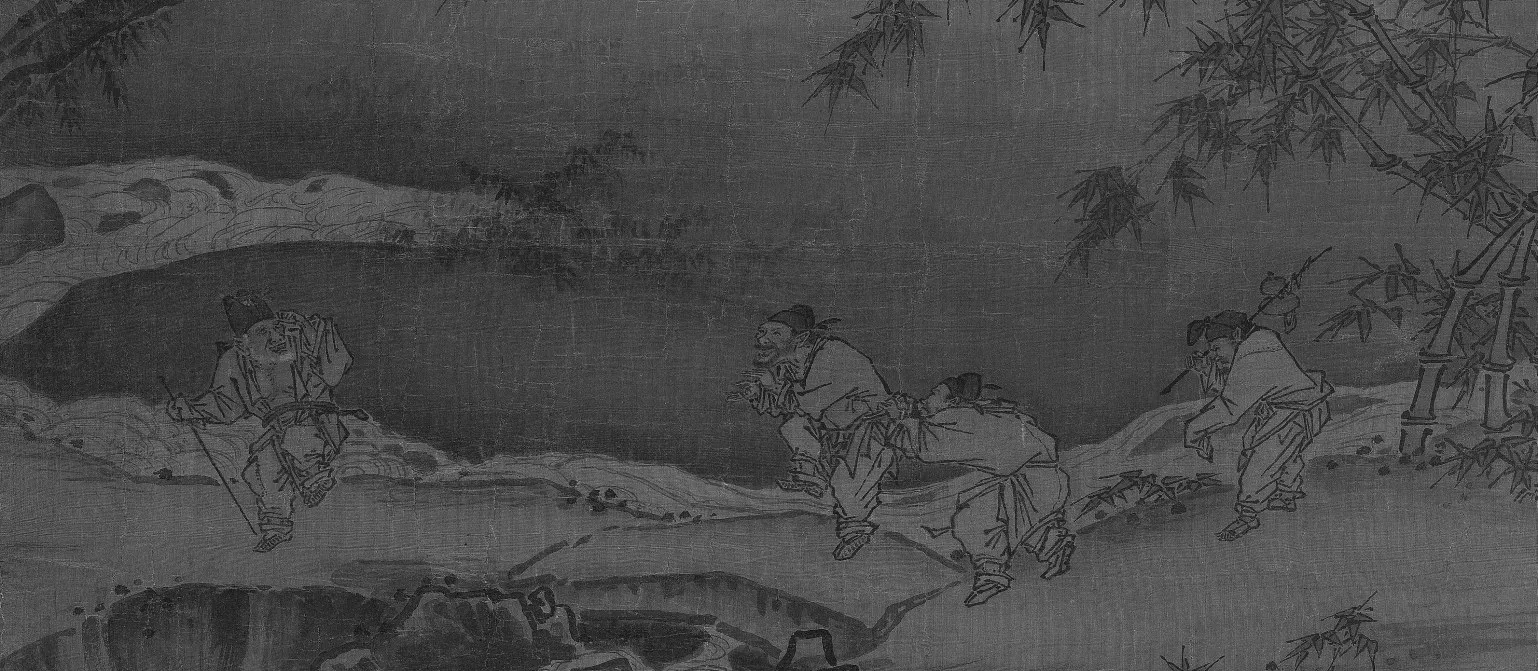

(三)民间墓室壁画的质朴之风——散乐

仿木建筑的雕砖壁画墓流行于北宋末年的北方及中原地带,白沙宋墓是其中现存最好、结构最完整、壁画内容也最丰富的一例。白沙宋墓位于河南省禹县白沙镇,是北宋末年一位兼事工商业的地主赵大翁及其家属的三座墓葬。1号赵大翁墓分为前后两室,前室的墓门两侧东西壁绘有壁画,东壁画乐舞女子11人(图5),西壁画墓主夫妇正对坐宴饮(图6),似乎正在欣赏对面墙壁的歌舞表演。素白在《白沙宋墓》一书中,把这样的两面墙壁解释为“开芳宴”,“开芳宴”经常出现在宋辽金元的墓葬壁画中,是夫妻之间的一种特定宴席,表现夫妻恩爱的日常生活。程义则在《宋墓壁画夫妻对坐图的再研究》①程义.宋墓壁画夫妻对坐图的再研究[C].色·物象·变与辩-首届曲江壁画论坛论文集.西安曲江艺术博物馆,2013:187-211.一文中认为宋墓壁画里的夫妇对坐图是为了表现以墓主夫妇画像为对象的一个祭祀场景,包括伎乐也是为祭祀主题而服务的。

图5 白沙宋墓乐舞图

图6 白沙宋墓夫妻对坐图

此处乐舞画面中,一舞者在中间舞蹈,身后围站着十位演奏不同乐器的乐人。十位乐人所演奏的乐器为琵琶、笛子、笙、排箫、拍板、腰鼓、大鼓等,这些是表演宋代散乐的乐器。“散乐”即百戏,在宋代也称为“杂剧”“杂手艺”,相对于正雅之乐来说是一种自由通俗的音乐,由民间歌舞发展而来。《唐会要》记载:“散乐,历代有之,其名不一,非部伍之声,俳优、歌舞、杂奏,总谓之百戏,跳铃、掷剑、透梯、戏绳、缘杆……窟礧子及幻术等等。”②王溥.唐会要·卷三十三·散乐[M].上海:商务印书馆,1935:611.可知它不仅仅是纯歌舞形式,而是融合了各种民间技艺。因此笔者认为,从画面内容及形式来看,白沙宋墓中此乐舞图更符合“开芳宴”的解释,因为散乐不适于用作祭祀的庄重场合。墓葬壁画承载的复杂情况,提醒我们总结梳理时不能以偏概全。

舞者虽是女性,却头带硬角幞头,身着男装。同时右手举过头顶,左手搭在胸前,佝偻腰身,动作和神情流露诙谐之态,暗含着叙事性的画外音,令人不禁猜测并想象这支曲目的故事内容。

作为一户大户人家的墓室壁画,描绘的乐舞图不是雅乐而是民间散乐,侧面说明了北宋末年舞蹈艺术中世俗气息的浸润正逐渐增强。白沙宋墓中的壁画反映了地道的民间习俗和浓郁的民间风情,表现手法也很简练,使之呈现出质朴大方的艺术风格,是宋代民间舞蹈图像的典型代表。

结语

从不同阶层的绘画艺术中,可以看到舞蹈图像吸收世俗风气的不同程度及其表现形式,但整体特征正是因社会文化嬗变及舞蹈艺术转型所致的雅俗共赏的绘画审美,并具体表现为以典雅为基础格调,吸收世俗之风为形式语言的时代特色。

宋代舞蹈艺术的转型伴随着社会形态的转型,二者关系密不可分。舞蹈艺术在剧烈的社会转型中艰难探索,终于开拓出适应社会发展的新的形式,而人民百姓在这个过程中贡献了重要力量,更加印证了民间艺术顽强的生命力,以及“艺术源于生活”的真理。探析宋代绘画中的乐舞描绘,帮助我们窥见了宋代舞蹈艺术转型的时代特征,进一步充实了宋代社会生活的历史画卷。