《左传》引诗中的时代填补

王志清,林标洲

(重庆三峡学院文学院,重庆万州 404020)

《左传》作为编年体史书,引用了相当多的《诗经》内容。关于《左传》引诗①的相关研究,最早从杜预作注时已有,一直延续到当代,海内外相关的研究不绝,不论是对诗本义还是引诗的内容、形式、情志、计量分析等等都十分丰富,于此不赘。在众多研究中,笔者发现存在于引诗现象背后的一种时代填补意识。这种意识有着一定程度上的非自觉性,更多是时代环境与政治因素相互作用产生的。这种时代填补可以从两个方面来审视:一是在引诗现象中,多见神道设教元素,是在春秋礼崩乐坏背景下,对西周以来礼乐道德的惯性延续;二是在人本意识蔚起的情况下,重民安民思想开始流行,在各国外交、军事、朝聘、劝谏的引诗中都可以体现出来。这种意识与尊王攘夷心态共同构成了春秋时图霸与稳固统治秩序的内在谋求。以上两个方面通过《左传》断章引诗形式进行计量统计与分析,虽然是通过引诗的原文进行解读,但是《左传》自身引诗的特点导致了引诗文本与诗本义自身之间存在着一定的距离。这样的距离正好是《左传》作为史书记录时代,而引诗作为时代填补,相互之间产生共同理解作用的一种方式。对以上两方面进行解读,是建立在时代与文化背景之上的,观点挂一漏万,敬请求证于方家。

一、神道设教是道德伦理的延续

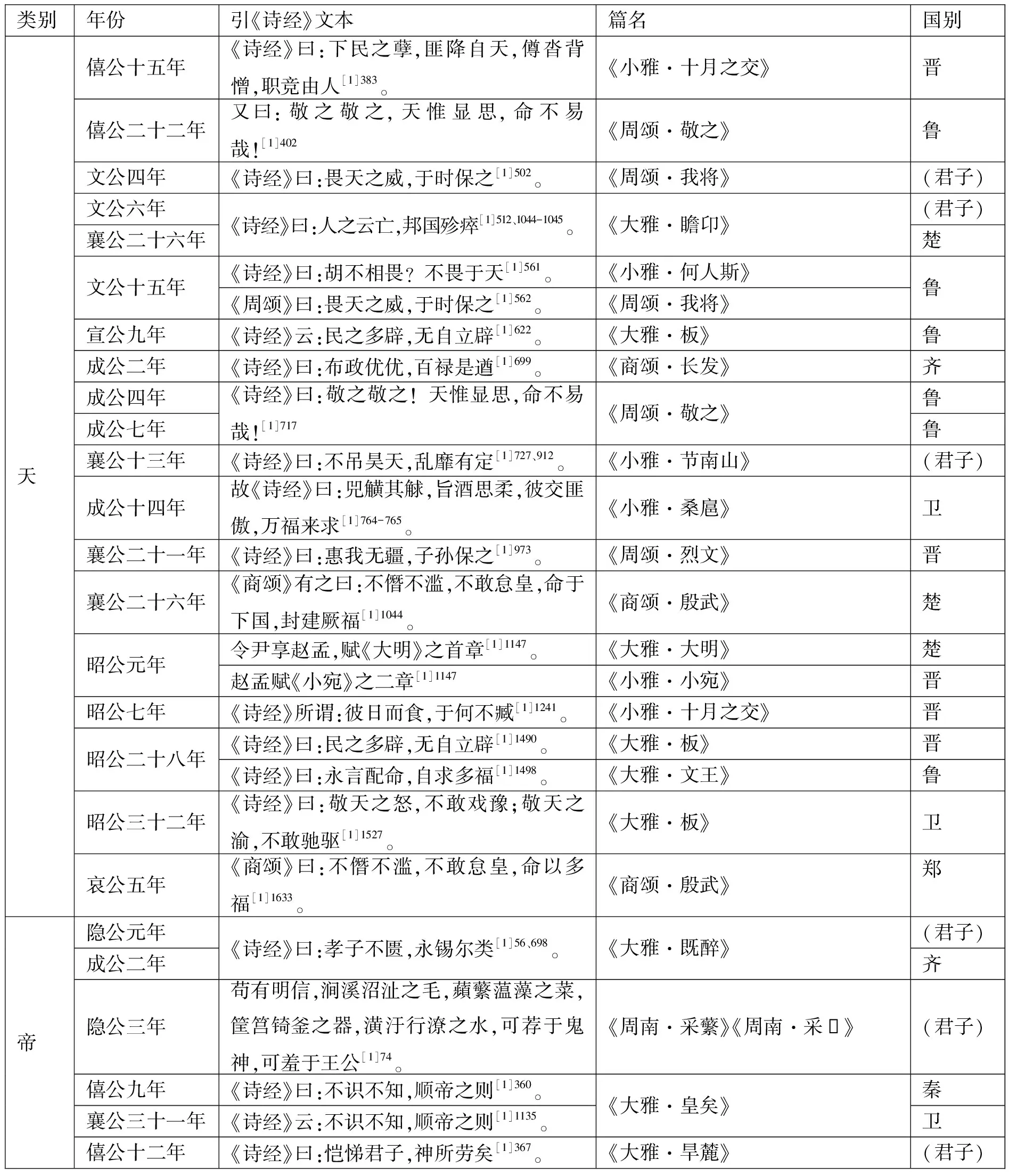

将《左传》引诗中有关神道设教的内容进行提取,笔者将其分为三类:天、帝、圣。天之一类主要指引诗文本中抽象的“天”的概念,是一个客观唯心的存在,可以将其视为一种规律,是自然运行的规律,是一种自然崇拜。但是这样的本质规律体现在价值层面上,又受人的主观价值的影响,从而与道德伦理联结起来。帝之一类主要指引诗中关于神鬼等超验崇拜对象,通过对未知存在与超凡力量的畏惧与敬服,导致了对自身道德伦理层面的约束。圣之一类主要指在宗族理念下,对于祖先崇拜的一种另类崇敬与遵循,是对英雄祖先的一种再现,能够体现一种道德伦理的传承与维系(详见表1)。

表1 《左传》引诗中有关神道设教内容表

通过对表1的分析,可以发现在有关“神道设教”内容的引诗中,“圣”之一类最多,次之为“天”,再次之为“帝”。从这种趋势也可以看出春秋时人在祖先崇拜、宗族凝聚上有着更强烈的认同感。这种对于英雄祖先的认可与追思,是与宗族制度息息相关的。在生产力不发达的时期,这种方式成为维系群体精神团结和知识传承的纽带。《诗经》中对于英雄祖先的崇拜与祭祀,是一个种族长久以来的记忆流传,但是经过其他文本的二次引用,则是一种有目的性的再现,通过这样一种虚幻的记忆来打造现实生动的伦理道德模式,塑造整个民族的认同感,甚至往外扩展,造成了文化的辐射,提升影响力。如襄公十四年,晋国的士匄责备戎人首领驹支因为言语漏洩,致使诸侯事晋侯不如往昔。驹支慷慨陈词,赋《青蝇》而退。士匄羞愧辞焉,最终还是让驹支即事于会。《青蝇》作为一首谴责诗,驹支用在此处,谴责士匄听信谗言,胡乱构陷,无疑是非常合适的。但是驹支作为戎人首领,却深谙中原《诗经》的内容,而且能够根据环境挑选合适的引诗对象,这就体现了《诗经》在春秋时期的流传之广以及文化辐散的力度之强了。

这种神道设教的模式,着力点放在了民族的圣人身上。通过对表1文本的分析,可以看到主要出现的光明圣人,或者说英雄祖先,是文王、武王、召公、周公、仲山甫等人。这些都是周人的先祖,并且作出了辉煌的贡献,以至于后人对他们的言语行为仍然奉若圭臬,在一定程度上进行了美化加工,并融入到传统的伦理美德之中,成为需要遵守的典范。需要注意的一点是,作为周室宗亲诸侯国的晋、郑、鲁、卫,熟悉周人的英雄祖先与传统,并以此为风尚,引诗较多,这并不奇怪。而楚、齐二国,作为春秋时期较有影响力的诸侯国,他们在关于神道设教这方面的引诗并不逊色于其他的周室宗亲诸侯国,这也从另一个侧面体现出《诗经》的流传之广了。清人劳孝舆《春秋诗话》中说:“自朝会聘享以至事物细微,皆引《诗》以证得失焉。大而公卿大夫,以至舆台贱卒,所有论说,皆引《诗》以畅厥旨焉……若夫《诗》则横口之所出,触目之所见,沛然决江河而出之者,皆其肺腑中物,梦寐间所呻吟也。岂非《诗》之为教,所以浸淫人之心志而厌妖之者,至深远而无涯哉?”[2]42完整的《左传》引诗列表不涉及此篇文章,故未列。但是从表1相关的神道设教引诗内容,也足以证明劳孝舆所说的《诗经》在春秋时人心中的地位,是“其肺腑中物”,可以“横口之所出”了。

再看下面两个例子:

《左传·宣公十二年》:

潘党曰:“君盍筑武军,而收晋尸以为京观?臣闻克敌必示子孙,以无忘武功。”楚子曰:“非尔所知也。夫文,止戈为武。武王克商,作《颂》曰:‘载戢干戈,载櫜弓矢。我求懿德,肆于时夏,允王保之。’又作《武》,其卒章曰:‘耆定尔功。’其三曰:‘铺时绎思,我徂惟求定。’其六曰:‘绥万邦,屡丰年。’夫武,禁暴、戢兵、保大、定功、安民、和众、丰财者也。故使子孙无忘其章。今我使二国暴骨,暴矣;观兵以威诸侯,兵不戢矣。暴而不戢,安能保大?犹有晋在,焉得定功?所违民欲犹多,民何安焉?无德而强争诸侯,何以和众?利人之几,而安人之乱,以为己荣,何以丰财?武有七德,我无一焉,何以示子孙?其为先君宫,告成事而已。武非吾功也。古者明王伐不敬,取其鲸鲵而封之,以为大戮,于是乎有京观,以惩淫慝。今罪无所,而民皆尽忠以死君命,又可以为京乎?”祀于河,作先君宫,告成事而还[1]652-655。

《左传·成公二年》:

晋师从齐师,入自丘舆,击马陉。齐侯使宾媚人赂以纪甗、玉磬与地。不可,则听客之所为。宾媚人致赂,晋人不可,曰:“必以萧同叔子为质,而使齐之封内尽东其亩。”对曰:“萧同叔子非他,寡君之母也。若以匹敌,则亦晋君之母也。吾子布大命于诸侯,而曰:‘必质其母以为信。’其若王命何?且是以不孝令也。《诗》曰:‘孝子不匮,永锡尔类。’若以不孝令于诸侯,其无乃非德类也乎?先王疆理天下物土之宜,而布其利,故《诗》曰:‘我疆我理,南东其亩。’今吾子疆理诸侯,而曰‘尽东其亩’而已,唯吾子戎车是利,无顾土宜,其无乃非先王之命也乎?反先王则不义,何以为盟主?其晋实有阙。四王之王也,树德而济同欲焉。五伯之霸也,勤而抚之,以役王命。今吾子求合诸侯,以逞无疆之欲。《诗》曰:‘布政优优,百禄是遒。’子实不优,而弃百禄,诸侯何害焉?不然,寡君之命使臣则有辞矣,曰:‘子以君师辱于敝邑,不腆敝赋,以犒从者。畏君之震,师徒桡败。吾子惠徼齐国之福,不泯其社稷,使继旧好,唯是先君之敝器、土地不敢爱。子又不许。请收合馀烬,背城借一。敝邑之幸,亦云从也。况其不幸,敢不唯命是听?’”鲁、卫谏曰:“齐疾我矣!其死亡者,皆亲暱也。子若不许,仇我必甚。唯子则又何求?子得其国宝,我亦得地,而纾于难,其荣多矣!齐、晋亦唯天所授,岂必晋?”晋人许之,对曰:“群臣帅赋舆以为鲁、卫请,若苟有以藉口而复于寡君,君之惠也。敢不唯命是听?”[1]697-700

上述《左传》两处楚、齐引诗,旨在说明一点,除了前文提及的《诗经》在春秋时具有文化传播的经典性与广泛性之外,它还通过祖先崇拜与威灵再现的神道设教模式,使传统的伦理道德为我所用,加强自己言行的信服力,在保持传统又使传统焕发生机的过程中,导致了引诗的功利化倾向。如宣公十二年,楚庄王对潘党筑京观的提议并没有采纳,而是一连引用了《周颂·时迈》《周颂·武》《周颂·赉》《周颂·桓》四篇,通过对文王、武王事迹的歌颂与引用,来为自己的理念与行为作说解,还用“禁暴、戢兵、保大、定功、安民、和众、丰财”对“武”这个字进行了说明,体现了中原传统的伦理道德观念,同时也是通过这样的引《诗经》行为塑造自己国家良好的战争和人文风貌。楚国作为一个独立的民族,自然有着他们自己的民族文化与英雄祖先,但是在此处引诗,却是称引周人的祖先,体现了春秋时期南北文化交流的密切,这与楚国早期自得于蛮夷,自号“我蛮夷也,不与中国之号谥”[3]1692的心态堪称天差地别。又如齐国,在与晋国的鞍之战中战败,晋国军队攻击马陉,齐侯使宾媚人贿赂以求和。晋人不同意,说除非以齐顷公的母亲为人质才愿意收兵。宾媚人一连引用了《大雅·既醉》《商颂·长发》《大雅·文王》三篇,说明了晋国这种行为的不孝、不义和不优。这种使用引诗的方式,在外交上为自己谋求到一定的政治利益、达到一定的政治目的,功利性就非常明显。在双方共有的伦理道德模式下,通过神道设教的方式,用先祖来进行道德伦理的评判,这无疑在剑拔弩张的战争氛围中塑造出一种更加温情的气氛,避免产生更大的冲突,达到了以礼止战、以德弭兵的效用。

引诗的文本有着《诗经》自身本义和上下文语境的因素,但是在《左传》中,引诗多采用断章取义的方式,因此所探求的引诗中有关“神道设教”因素,必须与《左传》所记录的文本内容相结合,有一定的语境义在内,这也体现了《诗经》文本解读的多样性。同时,这种多样性也构成了《诗经》本身内涵流传的一部分,成为后来人理解《诗经》的一条途径。此外,对于引诗诗义的理解,还要注意其背后隐藏的部分。这种隐形的诗义理解,实际上应该存在于春秋时人的文化传统中,即相互之间应该有着相似甚至共同的诗义理解,这也构成了春秋引诗的一大先决条件。如文公六年和襄公二十六年分别引《诗经》云“人之云亡,邦国殄瘁”,诗句表面上表达了对人才流失、国家衰亡的担忧,但是诗篇本身是以“瞻卬昊天”作为前提进行情绪的抒发,如此一来,将个人的情感与“天”这一意志连接,使得情感更加悲愤有力。否则,如果单纯理解字面意思,就失去了这一处引诗的神道设教作用,而唯有在同样的文化传统中,对不同语境的同一引诗才会有正确的理解。在理解上更糟糕的是对诗义的缺乏和含混,这样造成的外交误会和耻辱在《左传》中并不少见。

以上楚、齐二例,生动体现了春秋时人的外交智慧。他们对于《诗经》的运用达到了一种信手拈来的程度,这种运用《诗经》方式的普及让诗义得到了更加广泛的扩展。相应的,它的应用场合也得到了扩展,二者是一种动态的正增长。杜预在《春秋左传注》说:“诗人之作,各以情言,君子论之,不以文害义,故《春秋传》引《诗》不皆与今说诗者同。”[1]56清人劳孝舆《春秋诗话》也说:“古人所作,今人可援为己诗,彼人之诗,此人可赓为自作,期于‘言志’而止。人无定诗,诗无定指,以故可名不名,不作而作也。”[2]1“人无定诗,诗无定指”就指明了《左传》引诗断章取义的特点。如襄公二年,君子引用《周颂·丰年》“为酒为醴,烝畀祖妣,以洽百礼,降福孔偕”来批评鲁国季文子取襄公祖母穆姜自备的棺木与颂琴来给襄公去世的妻子使用。《周颂·丰年》本是举行尝祭和烝祭,庆祝丰收、祈求福佑的颂诗。但是在这样的引用中,却反用其义,表达批判,认为唯有尊礼崇孝、洽合百礼,祖先才会降福于人。又如哀公二年,晋国赵鞅遇见齐国输送粟米给晋国范氏的队伍,在阳虎的建议下准备攻打他们。攻打之前先占卜,结果“龟焦”。面对这样不太吉利的事件,乐丁却引用《大雅·绵》“爰始爰谋,爰契我龟”关于描述古公亶父占卜的诗句,表达自己“谋协以故兆,询可也”的观点,认为不用太过担心此次“龟焦”的现象,这样的引用便是杜预所说“不以文害义”,也是一种人为干预的神道设教模式,体现了春秋时人引诗的灵活性。

关于神道设教的引诗,还有“天”与“帝”两类。这两类在某些语境义中会有模糊的倾向,但是通过对引诗事件与目的的分析,还是能够探究出异同。如成公十四年,卫侯飨郤犫,郤犫傲慢无礼,宁惠子引《小雅·桑扈》“兕觵其觩,旨酒思柔,彼交匪傲,万福来求”来评论他,认为他的傲慢是取祸之道。这里也是用《诗经》的反义来评论郤犫,认为他不会有福报,这里的福报就是来自于“天”,是春秋时人抽象了的自然运行规律,将礼与德纳入了世界的运行法则之中,认为违礼反德的行为必将遭受灾殃。这种带有超验性质的惩罚不是由假想出来的帝与神明进行,而是世界本身的“规律”,礼与德本身便是这种春秋时人头脑中所认知世界本质的一部分。朱熹《诗集传》认为:“畏天所以畏文王也,天与文王一也。”[4]226窃以为如果这样理解,那么“畏帝”也与畏文王没有不同。整本《诗经》中所涉及的相关内容便成了以文王等人为主的祖先崇拜。这样的分类太过宽泛,进行探究则显得不够细化。畏天与畏文王等同起来,其实应该看成是在神道设教的模式下,用已经逝去、虚幻了的概念与形象来对现实产生约束作用。这种理性约束便是畏天与畏文王等同的内在合理性,但是其外在表现形式毕竟有所区别,加以区分才能够使得研究与理解更加透彻。

神道设教的模式下,关于“天”与“帝”这两类,会比祖先崇拜这样的教化模式有着更加超验的约束力。《礼记·表记》就有言“鬼尊而不亲”,孔颖达注为“神道严敬,降人祸福,是尊也。人神道隔,无形可见,是‘不亲’也”[5]1484。天道与神鬼这样的超验存在,给人的感觉就是“不亲”,因而有着更强的约束力与震撼力。但是祖先崇拜下的引用再现,却有着更多的柔性与教化作用。这种心态导致了时人在引用时更多偏向于“圣”之一类,祖先的事迹和东西,拿来即可,作为后世子孙,没有多大的压力,前文所说的功利性便体现于此。但是在“天”与“帝”这一类中是不是就没有呢?答案是否定的。早在殷周之际,神鬼祭祀就已经慢慢褪去了宗教蒙昧色彩。春秋时人对于“天”与“帝”的畏惧更多带着一种对于未知的恐惧和不解,是一种民族心理上的惯性思维。如昭公七年发生日食,晋平公问:“《诗》所谓‘彼日而食,于何不臧’者何也?”士文伯认为日食为“不善政之谓”,日有食,即代表政有不臧。通过这样对《诗经》文本的解读,士文伯没有将“天”与“帝”作为惧服不可动摇的权威,而是作了一番带有政治性目的的解读。这样的文化模式主观上维系了一种血缘和文化相关的道德伦理,也在客观上对于宗法制度起到了维系作用。

表1中还有一点值得注意,便是在上述关于神道设教的引诗中,引用的诗篇绝大多数是“二雅”与“颂”。相比之下,“风”诗的数量不仅少,而且也都集中在“二南”这样的正风之中。武河良在他的硕士论文中认为,“二雅”的政治理念也是注重诗之“德义”教育的国子之教的重点,贵族对“二雅”与“颂诗”更为熟悉,“二雅”与“颂诗”由于自身与政治紧密结合,被贵族阶层所熟练掌握,所以春秋列国用诗多用雅颂之诗[6]27-28。“二雅”与政治联系紧密,这样的观点是从所有引诗中分析得来的,但在此处关于神道设教的分析中也有一定程度上的适用。“二雅”与“颂”有其自身的权威性,是贵族阶层自身所创作的诗歌,所应用的场景也大多适合于严肃的政治、宗庙场所,从其性质看也大多属于美德修身、治国理政之类。“颂”也因为是祭祀诗,有着神圣性,使得权威性加强。带有祭祀性质的引诗有一种庄严肃穆之感,能够使引用者与接受者参与其中,身心沉浸,教化效用更强。而“风”因为其本身地域性特点,其流传并不如“二雅”般广泛,因此造成了在神道设教模式下,大量引用“二雅”与“颂”成为了贵族阶层的一种外交手段与政治正确。

有学者将神道设教概括为三个特点:其一,以祭祀仪式为其手段与表征;其二,以效法天地法则为内在精神;其三,以促进社会和谐为根本目的[7]。在中华文明形成的早期阶段,《左传》中的引诗采用神道设教模式,没有满足第一点具体的祭祀仪式,但是在内核上却有着崇祀的意味。通过自然、神鬼与祖先崇拜相结合,形成独属于本民族且带有辐射性的诗教模式,在春秋时期礼崩乐坏、恩衰义绝的背景下,仍然延续着西周以来的伦理道德,维护整个社会交往的基本礼仪道德,也开启了后世诗教传统。

新儒学大家牟宗三先生在《五十自述》中描述过小时候清明祭祀的场景:“清明扫墓,茔春花趁早先开了,黄的花,绿的长条,丛集在坟墓上。纸灰化作蝴蝶。奠一杯酒在坟前,坟中人的子孙们前后有序地排着在膜拜。那生命是不隔的,通着祖宗,通着神明,也通着天地。”[8]1《左传》引诗中关于神道设教的内容,也就如牟宗三先生所说“通着祖宗,通着神明,也通着天地”,无论几千年前还是几千年后,虽外在形式改变了,但本质却没有改变。神道设教从文字里走出到社会上,从元典中蔓延到文化里,这是时代的一种记忆与填补。

二、安民与尊王旗帜下统治秩序的维稳

《左传·襄公三十一年》:

(北宫文子)对曰:“《诗》云:‘敬慎威仪,惟民之则。’令尹无威仪,民无则焉。民所不则,以在民上,不可以终。”[1]1134

《左传·昭公元年》:

君子曰:“莒展之不立,弃人也夫!人可弃乎?《诗》曰:‘无竞维人。’善矣。”[1]1158

《左传·昭公二十年》:

仲尼曰:“善哉!政宽则民慢,慢则纠之以猛。猛则民残,残则施之以宽。宽以济猛,猛以济宽,政是以和。《诗》曰:‘民亦劳止,汔可小康;惠此中国,以绥四方。’施之以宽也。”[1]1407-1408

《左传·昭公二十一年》:

昭子叹曰:“蔡其亡乎!若不亡,是君也必不终。《诗》曰:‘不解于位,民之攸塈。’今蔡侯始即位,而適卑,身将从之。”[1]1412-1413

《左传·哀公二十六年》:

(子赣)私于使者曰:“昔成公孙于陈,甯武子、孙庄子为宛濮之盟而君入;献公孙于齐,子鲜、子展为夷仪之盟而君入。今君再在孙矣,内不闻献之亲,外不闻成之卿,则赐不识所由入也。《诗》曰:‘无竞惟人,四方其顺之。’若得其人,四方以为主,而国于何有?”[1]1714

以上五则材料均出自《左传》引诗的内容,都体现了春秋以降,不同阶层对于百姓的重视,人本意识②已经弥散在统治阶级的治理理念中。第一则材料北宫文子提出没有威仪的人居于百姓之上统治他们,这样的统治者不能使百姓效法。他一定没有好下场。这是从统治阶级自身的治理视角出发。第二则和第五则材料则分别通过君子和子赣的引诗评论点明国家的强大没有比人才更重要的了。“君子曰”是以一种模糊的史官面貌来进行评价,和子赣一样,体现的是士阶层的价值观念,也在另一层面体现出了士阶层的崛起和他们对于自身价值的肯定与实现价值的渴盼。第三则材料则是通过孔子的引诗,来体现儒家的“宽民”理念。这里的民指的便是最底层的普通百姓,不同于第二、五则材料中掌握了一定知识的士阶层,对于最底层平民生活状况的关注,是儒家从道德伦理层面进行的。第四则材料则是通过君民之间的矛盾,引诗来提出关注底层百姓的重要性,相较于第三则材料,这一则引诗通过反义断章,体现了一定的斗争性。

在《左传》所有的引诗中,表1只是选取了部分有关“神道设教”的例子,但已经能够证明,在春秋时代不同的社会阶层已经有了强烈的重民、安民意识。这对当时来说有一定的先进性,有助于社会思想的进步。通过引诗的内容呈现,《诗经》文本中所有的初步人本思想在春秋这个礼崩乐坏的时代有着更好的参照与实践。治国之道开始纳入更多的安民、保民意识,上至公卿大夫,下至士及平民阶层,都已经发现了人自身的创造力及价值,也在谋求更大的价值实现,这是从上到下的生存之道。如宣公十二年,楚庄王对于“武”的六种定义,其中有三种就是关于“民”的:“安民、和众、丰财”,不仅要安民,还要使他们和睦团结、生活富裕。“所违民欲犹多,民何安焉?”这样的理念虽然有着一定的理想化成分在内,但是在统治阶级口中说出来,已经代表了这样的人本意识占据着一定的社会主流。《尚书·泰誓》中有言“天矜于民,民之所欲,天必从之”[9]325、“惟天惠民”[9]327,这样以天意抚民意的思潮,也可作为另外一种人本意识崛起的证明。

这样的人本意识在春秋时代实际上体现了统治阶级对于图霸的内在需求。不论是政治场合上的人才,还是提供财富税收的平民,都是人的主体价值呈现,人本思想在战国时期也愈演愈烈。因此,体现在春秋时期的引诗中,开始更多地出现与安民、重民理念相关的内容。此时的图霸还没有脱下温情的外衣,各诸侯国之间仍然遵循着礼制,仍然讲求道德,仍然打着尊王的旗帜。

“尊王”即是维护周天子的威严,即使此时周天子的威严已经开始滑落。童书业在《春秋史》中说:“周天子的威严在春秋以前表面上反没有这样煊赫,到了此时,周天子的真正实力己消灭无遗,而他的威严在表面上反而比之前格外煊赫起来,这就是霸主的手段和作用。”[10]187这种周天子的威严反而更加煊赫的现象,实际上就是各个诸侯国之间所打造的“尊王”思想造成的,而“尊王”与“攘夷”的思想往往是联系在一起的。在《左传》中作为表象的一点便是各国交往中的引诗。在春秋时,各诸侯国还没有能力取代周王室的地位,宗室传统和礼乐传统依旧制约着各诸侯国。各诸侯国只能借用周天子的影响力,这从春秋时期的霸主会盟便可以看出来。即使周天子已经成为了傀儡,作为霸主的诸侯国主如齐桓、晋文仍然要“下拜登受”胙肉、收受周天子赏赐的“大辂”“戎辂”“彤弓彤矢”,说出“奉扬天子之丕显休命”[1]451这样的话语。在这样的情况之下,作为礼乐载体之一的《诗经》无疑便成了周天子威严的又一种体现。各诸侯国在外交朝聘、会盟、讽谏中大量引诗,主观上是为了寻求正统与经典的权威来构建自己的地位与话语权,但客观上造成了《诗经》的广泛认同,一定程度上维护了周王室的地位,使得各诸侯国之间的统治秩序在一种稳定的范畴内摇摆。军事上的冲突仍然有,但是这中间总是会夹杂有引诗的出现。《诗经》与乐作为周王室的象征,就在一种空间的错位中应用于天下四方,而且凭借其本身“风”“雅”“颂”不同类型诗歌的引用,使得各诸侯国之间的冲突得以控制,纷争得以弥平,凝滞的氛围得以消融,从而达到了相互之间对在一定限度内维稳的统治秩序的追求。如前文齐国宾媚人引诗反驳晋国的无理要求,达到了弭兵的效果;又如襄公十六年,齐国侵鲁国,鲁国求援于晋,晋国借口晋悼公刚刚举行禘祀,国内民众还未休息拒绝了。鲁国穆叔分别赋《圻父》和《鸿雁》,最终获得了晋国的帮助,消除了齐国的威胁。在这些通过引诗来达成一定政治目的事件中,发生于襄公二十六年的“齐郑为卫侯请晋”,更加具有体现稳固统治秩序的典型性。

秋七月,齐侯、郑伯为卫侯故,如晋,晋侯兼享之。晋侯赋《嘉乐》。国景子相齐侯,赋《蓼萧》。子展相郑伯,赋《缁衣》。叔向命晋侯拜二君曰:“寡君敢拜齐君之安我先君之宗祧也,敢拜郑君之不贰也。”国子使晏平仲私于叔向,曰:“晋君宣其明德于诸侯,恤其患而补其阙,正其违而治其烦,所以为盟主也。今为臣执君,若之何?”叔向告赵文子,文子以告晋侯。晋侯言卫侯之罪,使叔向告二君。国子赋《辔之柔矣》,子展赋《将仲子兮》,晋侯乃许归卫侯[1]1039-1040。

晋人囚禁了卫献公,齐景公、郑简公为了卫献公如晋,替他求情。晋平公赋《嘉乐》,齐景公和郑简公的相礼者分别赋《蓼萧》和《缁衣》。叔向替晋平公故意歪曲二人赋诗之意,随后二人又赋《辔之柔矣》和《将仲子兮》,将固执的晋平公说服,皆大欢喜。此次事件正如劳孝舆评价的是“国君见执,怨矩矣,岂可以口舌争哉!二三君子善于解纷,但于杯酒赋咏见婉转开讽,而晋怒课平,卫难已解。甚矣!诗之善移人情也”[2]5。劳孝舆所谓的“诗之善移人情”也就是引诗能够达到一定稳定紧张气氛、弭兵止乱的作用。

于此看见《左传》中引诗具有维稳统治秩序作用的同时,也要注意,在文化上以“尊王攘夷”为旗帜进行的引诗活动,实际上也起着维系民族传统与文化的作用。《诗经》在此体现了一种共同的文化认同倾向,“‘尊王’不仅仅是为了‘攘夷’,不单是靠武力来达到其‘攘夷’的目的,而是还要建立其强大的文化和文明去‘怀柔’各国诸侯”[11]31。而这样的“怀柔政策”无疑是成功的,从周王室的宗亲诸侯国和非宗亲诸侯国,甚至是楚国这样的“蛮夷”诸侯国和戎人都娴熟于引诗的情况来看,《诗经》的文化传统,或者说是周王室的文化传统因此得到了更大的加强。即使王室的权威和力量江河日下,但是这并不影响诸侯国的引诗风尚,也就如劳孝舆评价的“凡周家之所以维系八百年之人心,酝而酿之以成一代之风气”[1]42一样。除此之外,引诗除了具有维系周文化的作用,它自身的常用常新,通过不同使用环境增添新的内涵的生成方式,让它具有了更加顽强的生命力,即班固《汉书·艺文志》中所说:“遭秦而全者,以其讽诵,不独在竹帛故也。”[12]1356

闻一多《神话与诗》一书中说道:“诗似乎没有在第二个国度里,像它在这里发挥过的那样大的社会功能。在我们这里,一出世,它就是宗教,是政治,是社交,它是全面的社会生活。”[13]165这样的评论放在春秋时期,是对《诗经》的一种精彩解读。它通过一种更加具有活力与生命力的方式,即口诵赋引的方式完成了一轮又一轮的解读、生成、接受与传播,在元典的书面理解上发挥出一种新的公众传播模式的作用。

注释:

① 本文所列引诗文例还包括赋诗的形式,为方便行文,在此合称“引诗”。

② 此处的人本意识囊括民本与人本思想,将二者纳入统一考量,既包括底层的平民阶层,也包括新崛起的士阶层。