情感共情与人称视角对汉语隐喻句情绪评级的影响

郑玉英

(四川外国语大学 英语学院,重庆 400031)

语言不仅能够表达基本的概念信息,同时也能承载情绪信息。近来研究发现,语言中隐含的情绪信息对语言加工具有重要影响[1]。因此,考察语言中的情绪信息加工对语言理解研究具有重要意义。也正因如此,不同层面语言(词汇、句子、语篇)中的情绪信息加工日益受到心理语言学家和神经语言学家关注。其中,情绪评级是语言情绪信息加工研究中经常采用的任务,该任务涉及情绪信息加工的感知过程,包括对情绪效价和唤醒度两个维度的感知。情绪效价所反映的是情绪的积极或消极度,而情绪唤醒度则指让人产生感觉的强烈程度[2]。

视角(perspective)作为认知的一种参照点,在认知加工中扮演着重要角色。其中,句子或语篇中的人称代词就与视角密切相关。近年来,研究者围绕人称代词对语言理解的影响开展了不少研究,其中包含第一人称、第二人称、第三人称之间的对比[3-5]。过去研究表明,人称代词作为一种语言线索,能够导致读者采用不同的视角进行阅读[3-4],进而影响读者的心理模拟。然而,鲜有研究探讨人称视角对语言中情绪信息加工的影响。Brunyé、Ditman、Mahoney和Taylor[6]发现,同第一人称相比,第二人称描述语篇叙述世界的空间组织表征更为丰富,读者能更好地身临其境体验句子描述事件的情绪,进而引发更为强烈的情绪反应。在最近的一项研究中,Child、Oakhill和Garnham[7]探讨了人称视角对读者语篇阅读中情绪信息加工的影响,他们发现,人称视角没有影响语篇情绪效价的加工,但影响了积极语篇的加工难度,即当语篇为第二人称视角时,情绪信息加工更快。他们的研究只关注了效价,人称视角是否会影响语言理解中唤醒度信息的加工有待进一步探讨。

关于语言理解中的情绪信息加工的影响因素研究,大多关注的是语言因素。然而,主体因素鲜有研究考察,这也关涉众多亟待回答的问题。例如,情感共情(affective empathy)是否会影响语言理解中的情绪信息加工?情感共情是共情的重要组成部分,他指的是一种共享他人情绪体验的能力,是对他人情绪的一种替代性分享以及对他人情绪产生的共鸣和体验,从而产生情感共享反应,使得自身产生与之类似的同感情绪体验的能力程度[8]。简而言之,情感共情指的是个体通过情绪感染(emotion contagion)实现情绪上的交汇或理解他人的情绪[9]。因此有理由推测,它可能影响语言中情绪信息的加工。此外,过去语言中情绪信息加工研究多采用直义句,鲜有研究以隐喻句子作为刺激材料进行考察。隐喻在日常生活中扮演着重要的角色,可以说无处不在。它在构建我们对外部世界的看法和理解中起着基本作用[10]。已有研究发现,隐喻作为一种比喻性语言,其诱发的情感反应通常较字面义语言更强烈[11-12]。因此,隐喻刺激材料更适合用于考察语言中情绪信息的加工。

有鉴于此,研究拟采用量表问卷调查法,探讨情感共情与人称视角对汉语隐喻句子情绪效价和唤醒度评级的影响,以进一步考察语言情绪信息加工的影响因素。

一、研究方法

(一)受试

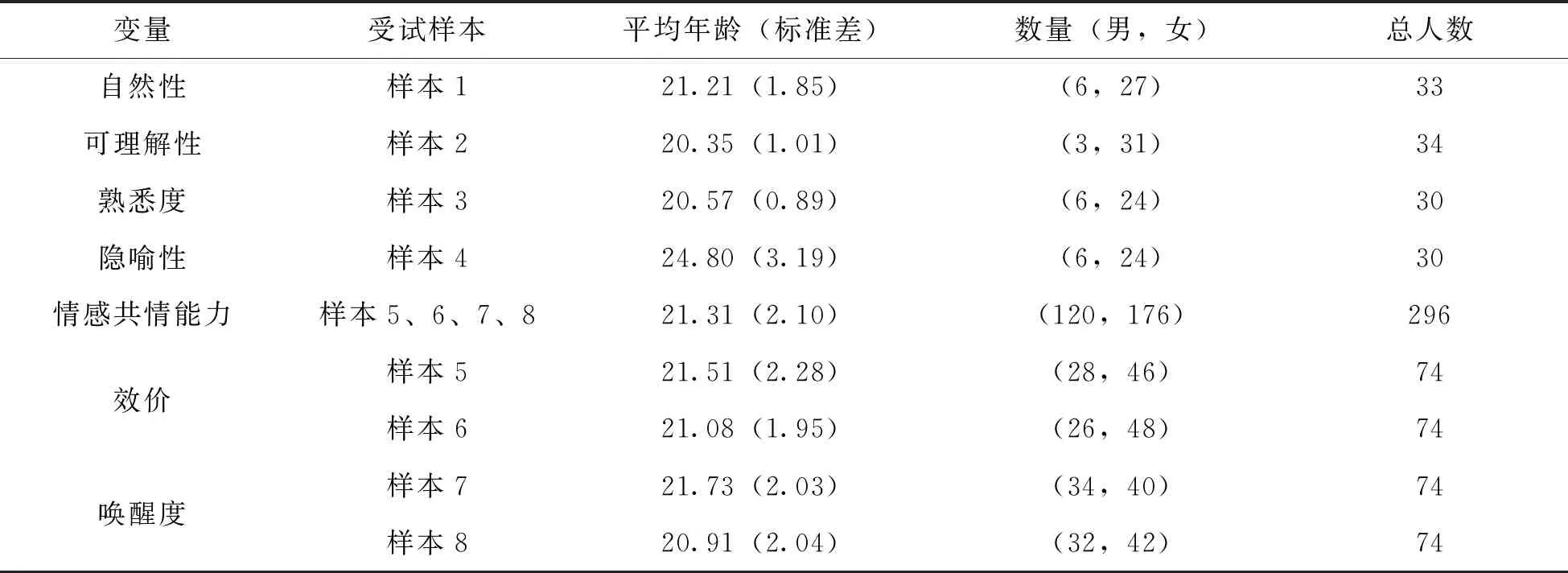

随机选取了来自重庆、江西两个地区多所高校的413名学生(本科生340名;研究生73名)。其中,男生141名,女生272名。受试母语均为汉语,其由两部分组成:参与实验材料各维度(自然性、可理解性、熟悉度和隐喻性)量表问卷的受试,共127名;参与情感共情能力量表问卷、情绪效价和唤醒度量表问卷的受试,共296名。参与各问卷受试人数、年龄、性别比例的描述性统计数据见表1。

表1 受试人数、年龄和性别比例的描述性统计数据

(二)受试情感共情能力的测量

借助Reniers等[13]基于成年典型发展群体开发的认知与情感共情问卷(Questionnaire of Cognitive and Affective Empathy, QCAE)的情感共情子问卷测量受试情感共情能力水平。该量表问卷基于共情多维度的观点,从人际反应指标量表(Interpersonal Reactivity Index, IRI)、冲动-冒险-共情量表(Impulsiveness-Venturesomeness-Empathy Inventory, IVE)、共情商数量表(Empathy Quotient, EQ)和霍根共情量表(Hogan Empathy Scale, HES)四个常用共情量表中抽取信效度较好的条目整合而成[14]。QCAE由于信度高,而且在概念层面上对共情与同情作了区分,近年来被共情研究者广泛使用。问卷采用的是4点量表计分(1-非常不同意;4-非常同意),它包含观点采择(perspective taking)、在线模拟(online simulation)、情绪传染(emotion contagion)、近端响应(proximal resonsivity)和远端响应(peripheral resonsivity)五个维度的测量,其中,前两个测量的是认知共情,后三个则为情感共情[13]。本研究选取的是情感共情的相关题项,共12道,包括8、9、13、14、7、10、12、23、2、11、17、29。问卷原文是英文,因此首先请2名英语语言文学专业硕士研究生(来自国内某外语院校,均通过外语专业八级考试)将情感共情能力相关题项翻译成中文,再请另外两名翻译方向硕士研究生就译文存在的争议进行讨论,最后确定译文,形成情感共情量表问卷。然后采用该问卷对296名受试的情感共情能力进行了测量,根据他们得分进行了升序排列。基于极端组设计基本原则[15],将样本5、样本6、样本7、样本8中得分低的前27%归为低情感共情能力组,得分高的最后27%归为高情感共情能力组。中间46%的被试被排除。最终,保留了高、低组各20名受试(样本5、样本6、样本7、样本8)的数据,共160名。独立样本t检验结果分别显示,t5= -15.55,p< 0.001;t6= -13.88,p< 0.001;t7= -12.34,p< 0.001;t8= -12.84,p<0.001。这表明高低组情感共情能力差异极其显著。

(三)研究设计与材料

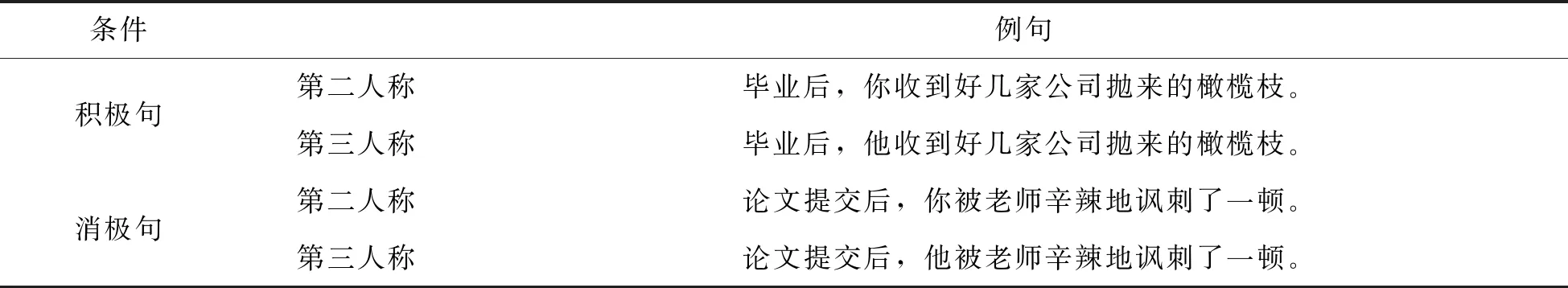

研究采用2(情感共情能力:高和低)×2(人称视角:第二人称和第三人称)两因素混合实验设计。刺激材料共包含第二人称积极隐喻句30句、第二人称消极隐喻句28句、第三人称积极隐喻句30句和第三人称消极隐喻句28句。样例见表2。部分句子的隐喻部分来自李英兰[16],其余系头脑风暴自编而成。

表2 实验材料样例

所有实验句子平均长度为18字,均描述了一个情绪负载事件(emotion-laden event)。为提高实验材料的生态效度,实验句中隐喻出现在不同的位置,语法类型涉及动词、形容词、名词等。为避免情感标签词(直接表达或描述个体情绪状态的词汇,如高兴、难过等)对情感效价和唤醒度评分的影响,实验句尽可能避免了这类词。为确保材料的有效性,采用李克特七级量表让受试样本1(33名)、样本2(34名)、样本3(30名)、样本4(30名)分别对句子的自然性(1-非常不自然;7-非常自然)、可理解性(1-非常难理解;7-非常容易理解)、熟悉度(1-非常不熟悉;7-非常熟悉)和隐喻性(1-非常强;7-非常弱)进行了评定,结果显示,M自然性= 4.68;M可理解性= 5.99;M熟悉度= 5.41;M隐喻性= 5.19。

(四)实验程序

为方便研究的开展以及数据的收集,研究将情感共情问卷分别与情绪效价量表或唤醒度量表问卷中的一个问卷合并。其中,情感共情问卷在前,情绪效价量表或唤醒度量表问卷在后。为避免重复效应,研究将所有刺激材料均分为两个表单(A和B),最终表单A含有第二人称积极句30句、第三人称消极句28句;表单B含有第二人称消极句28句、第三人称积极句30句,所有句子伪随机出现在问卷中。最终形成四个量表问卷:效价量表问卷(A)、效价量表问卷(B)、唤醒度问卷(A)、唤醒度问卷(B),相同表单(A或B)效价量表或唤醒度量表问卷中的句子完全一样。效价和唤醒度问卷均采用的是9级量表。在效价量表中,评测的是句子所描述事件的积极或消极程度,其中,“1”为极度消极,“9”为极度积极;在唤醒度问卷中,评测的是句子所描述事件引起的情绪感受强弱,其中,“1”为极度弱,“9”为极度强。这四个问卷前面一部分内容为情感共情问卷。所有量表问卷全部通过“问卷星”平台发放。每个问卷完成耗时5-10分钟。

二、结果

(一)情感效价评级结果

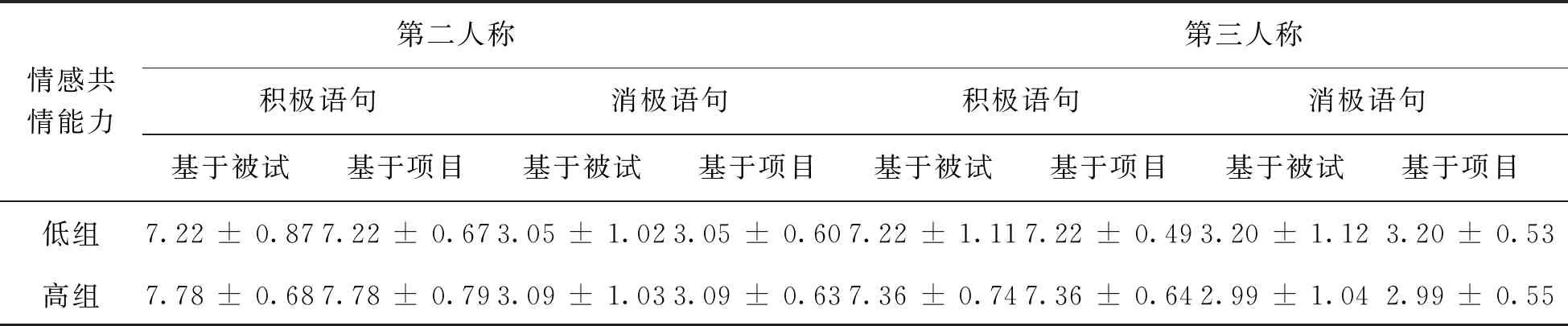

高、低情感共情能力组第二、三人称积极和消极隐喻句子的情绪效价评级分数的描述性统计结果见表3。对积极隐喻句子效价评级分数进行2(情感共情能力:高和低)× 2(人称视角:第二人称和第三人称)两因素混合设计的方差分析。结果显示,人称视角[F1(1, 38)= 1.37,p>0.05;F2(1, 58)= 2.91,p>0.05]和情感共情能力[F1(1, 38)= 1.37,p>0.05]主效应均不显著,基于项目的分析显示,情感共情能力主效应显著,F2(1, 58)=9.01,p<0 .01,高情感共情能力组对句子情绪效价评级的分数高于低情感共情能力组。二者交互作用也不显著,F1(1, 38)=1.34,p>0.05;F2(1, 58)=2.91,p>0.05。对消极隐喻句子情绪效价评级分数进行同样的方差分析。结果显示,人称视角[F1(1, 38)=0.01,p>0.05;F2(1, 58)=0.06,p>0.05]和情感共情能力[F1(1, 38)=0.17,p>0.05;F2(1, 58)=0.74,p>0.05]主效应均不显著,二者交互作用也不显著,F1(1, 38)=0.25,p>0.05;F2(1, 58)=1.18,p>0.05。

表3 各条件下句子情绪效价评级分数的描述性统计结果(平均值 ± 标准差)

(二)情绪唤醒度评级结果

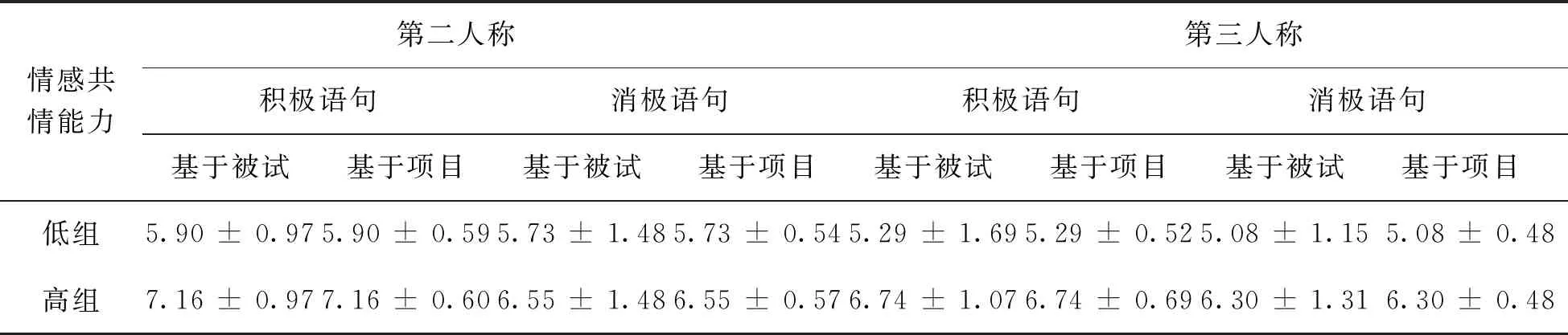

高、低情感共情能力组第二、三人称积极和消极隐喻句子的情绪唤醒度评级分数的描述性统计结果见表4。对积极隐喻句子情绪唤醒度评级分数进行2(情感共情能力:高和低)× 2(人称视角:第二人称和第三人称)两因素混合设计的方差分析。结果显示,人称视角主效应显著,F1(1, 38)= 4.70,p< 0.05;F2(1, 58)= 30.41,p< 0.001,第二人称积极隐喻句子的情感唤醒度评级分数显著高于第三人称积极隐喻句子;情感共情能力主效应显著,F1(1, 38)= 20.30,p< 0.001;F2(1, 58)= 118.77,p< 0.001,高情感共情能力组对积极隐喻句子的情绪唤醒度评级分数显著高于低情感共情能力组。情感共情能力与句子人称视角交互作用不显著,F1(1, 38)= 0.147,p>0.05,F2(1, 58)= 0.978,p> 0.05。对消极隐喻句子情绪唤醒度评级分数进行同样的方差分析。结果显示,人称视角主效应不显著,F1(1, 38)= 0.144,p>0.05;基于项目的分析显示,人称视角主效应非常显著,F2(1, 58)= 20.21,p<0.001。情感共情能力主效应非常显著,F1(1, 38)= 11.11,p< 0.01;F2(1, 58)= 112.81,p< 0.001,高情感共情能力组对句子情绪唤醒度评级分数显著高于低情感共情能力组。情感共情能力与句子人称视角交互作用不显著,F1(1, 38)= 0.25,p>0.05;基于项目的分析显示,二者交互效应不显著,F2(1, 58)= 0.43,p>0.05。

表4 各条件下句子情绪唤醒度评级分数的描述性统计结果(平均值 ± 标准差)

三、讨论

研究采用量表问卷调查的方法,考察了情感共情能力与人称视角对积极和消极汉语隐喻句子情绪评级的影响。结果表明:1)情感共情能力和人称视角均未显著影响汉语句子情绪效价的评级;2)情感共情能力和人称视角均显著影响了汉语句子情绪唤醒度的评级,其中,高共情能力组对句子情绪唤醒度评级分数显著高于低情感共情能力组,第二人称积极隐喻句子的情感唤醒度评级分数显著高于第三人称积极隐喻句子,但消极句子评级分数不受人称视角影响。接下来,拟围绕情绪唤醒度维度出现的情感共情能力效应和人称视角效应进行讨论。

(一)情感共情对汉语隐喻句子情绪唤醒度评级的影响

情感共情能力和人称视角均显著影响了汉语隐喻句子情绪唤醒度的评级分数,这与过去一些以面部表情为刺激材料的情绪信息加工研究发现一致[17-18]。不仅如此,一些病理研究也发现,脑创伤患者的情感共情能力差于健康受试,他们观看积极或消极电影片段的面部反应表现更弱[19]。由此不难推测,情感共情能力可能在情绪信息加工中扮演着重要的角色,尤其是对情绪强度(即唤醒度)的加工方面。情感共情能力对情绪唤醒度加工的影响也能从情感神经科学研究中找到证据。相关研究发现,情感共情的核心脑区由前脑岛与扣带回中部组成[20-21]。显然,这与情绪神经网络存在重叠。此外,情绪效价和唤醒度可能存在其特异的神经机制。情绪加工的神经机制研究发现,情绪效价加工时眶额和腹前扣带皮层出现了显著激活,而情绪唤醒度加工时杏仁核和前导叶出现了显著激活[22-25]。其中,前脑导被认为参与了情绪的意识体验[26],它可能在情绪信息的加工中起着重要作用。情感共情与情绪唤醒度存在神经基础的部分重合,这在某种程度上能够解释研究中观测到的情感共情对情绪唤醒度加工的影响。未来的情绪加工研究应该考虑受试的情感共情能力差异。

(二)人称视角对汉语隐喻句子情绪唤醒度评级的影响

本研究发现的人称视角对汉语句子情绪信息加工的影响与最近的一项研究结果部分一致[7],其一致性主要体现在两个方面。其一,人称视角对情绪效价评级无影响。其二,语篇中情绪信息加工存在人称视角效应,且这种人称视角效应仅在积极语篇中观测到。当然,与Child、Oakhill和Garnham[7]不同的是,该研究纳入了对情绪唤醒度维度的考察,并发现人称视角显著影响了汉语隐喻句子的情绪效价的评级分数。根据语言理解的情绪模拟理论(embodied simulation theory)[27],语言情绪信息理解过程中,读者会根据语言线索提示,建构所述情境的经验性模拟,进而实现对语言中情绪信息的理解,这一观点也得到了研究证据的支持[27-30]。因此,人称视角可能是通过影响语言理解中的情绪模拟进而调节情绪信息的加工。此外,还有研究发现,第二人称代词“你”能够促进记忆的发展,较其他人称视角叙述的内容更易保留在记忆中,当读者被称呼为语篇中的的主人公时,会将多种感官同肌肉运动轨迹相结合[4],从而进行更为全面的心理模拟。总的来说,本研究支持Brunyé等[6]的观点,在第二人称叙述语篇中,读者能更好地身临其境体验句子描述事件的情绪,进而引起更为强烈的情绪反应。正因如此,读者对第二人称积极句子的唤醒度进行评级时,评分更高。

有趣的是,本研究发现,消极句子的情绪评唤醒度评级并未受到句子中人称视角的影响。一方面,该发现支持“自我积极性偏见”[31-34]理论主张。自我积极偏向性(self-positivity bias)是指对大多数个体而言,其自我相关信息与积极情绪效价联系紧密,个体倾向于把积极结果或特质归因于自我,而认为负面结果或特质与自己无关[3-4,37]。虽然本研究采用的不是自我积极性偏见研究中常用的自我参照范式。但过去的行为研究已经证实,第二人称“你”比第一人称“我”更有可能引导人们把文本理解为自我相关[3-4,37]。因此,当读者阅读到消极句子时,即使是第二人称,他们也不会倾向于与自身关联,进而表现出了一种情绪冷漠(detachment)。

综合来看,研究中观测到的汉语隐喻句唤醒度评级的人称视角效应可归结为人称代词对语言理解的具身体验的影响。根据语言理解的具身观,语言理解就是对语言所描述的情境建构心理模拟,这种模拟是以理解者的身体、情绪和社会的经验为基础的,因此语言理解实质上是对语言所指代的情境的心理上的经验重演[38]。已有研究表明,语言符号能够触发读者对文本内在表征的感知模拟[39],而人称视角能够影响我们身体感知系统对同一动作或事件的模拟[6]。本研究进一步证实了该发现。语言中的人称决定了认知的视角,第二人称引发参与者视角,而第三人称则引发旁观者视角。换言之,第二人称引发内视角感知模拟,而第三人称引发外视角感知模拟[40]。因此,从某种意义上而言,第二人称引发的具身效应更强。这也为我们的发现(第二人称隐喻句子的情感唤醒度评级分数显著高于第三人称隐喻句子)提供了理据。然而,需要指出的是,该发现仅局限于积极情绪句。其中,消极句子的情绪评唤醒度评级并未受到句子中人称视角的影响,这可能是由于“自我积极性偏见”阻碍了语言中消极情绪具身模拟的人称视角效应。当然,此解释仍然有待进一步证实。

四、结论

本文探讨了情感共情与人称视角对汉语隐喻句情绪评级的影响。研究结果表明:1)在情绪效价维度,情感共情和人称视角对汉语隐喻句情绪评级均无显著影响;2)在情绪唤醒度维度,情感共情和人称视角对汉语隐喻句情绪评级均有显著影响,其中,高共情能力组对隐喻句情绪唤醒度评级分数显著高于低情感共情能力组,第二人称积极隐喻句的情感唤醒度评级分数显著高于第三人称积极隐喻句,但消极隐喻句评级分数不受人称视角影响。本文的发现不仅丰富了语言中的情绪信息加工的研究成果,还具有重要的方法论意义。未来研究者在考察语言中的情绪信息加工时,应充分考虑人称视角和被试的情感共情能力。此外,研究观测到的人称视角效应能够为改善儿童情绪能力训练的方法,以及改进针对情绪调节的心理治疗策略带来启示意义。

需指出的是,本研究只是对语言中的情绪信息加工影响因素的一个初步探索,该领域仍有很大的发展空间。首先,本研究只考察了第二人称和第三人称视角,过去已经有研究发现,第一人称视角本身涉及自我相关性,可能与其他人称视角存在“质”的差异。因此,未来研究可纳入第一人称视角,进一步拓展该领域研究内容。其次,认知共情能力是共情能力的另一个重要维度,其对语言中情绪信息加工的影响同样有待于回答。此外,一些其他的主体因素(如性格特质等)的调节作用也有待揭示。最后,未来研究可采用神经科学研究手段(如ERPs、fMRI等)深入探讨情感共情与人称视角对语言中情绪信息加工的影响及其神经机制。