焦菊隐1950年致巴金信札六通考释

袁洪权

(贵州师范大学 文学院,贵州 贵阳 550025)

《中国现代文学馆馆藏珍品大系:信函卷(第一辑)》内,收录友人致巴金信札多通。这些信札的原件都是重要的文物,它们不仅具有文献价值,而且也是学界揣摩中国现代作家书法、手稿的重要途径和手段。此前,笔者曾关注过老舍等致巴金的便条信、郭沫若致巴金和靳以的便条信(便函)、楼适夷致巴金信札①具体参见:《老舍等致巴金便条信写作时间梳考》(《关东学刊》2017年第2期)、《1959年前后的历史剧创作问题——以郭沫若十七日致巴金、靳以便函考释为中心》(《郭沫若学刊》2020年第2期)、《楼适夷致巴金信札考释——兼谈20世纪五六十年代的黎烈文》(《中国现代文学研究丛刊》2020年第12期)。等内容,从信札涉及的文字内容,探讨作家之间的交往行为、文学出版等细节,为信札作为文学史料(文献)呈现出来的特殊意义进行过学术探讨,这至少为作家传记研究和作品的新释读,提供了更为可靠的文献基础和阐释厚度。本文里,我们把眼光转向焦菊隐致巴金这四通信札上。

一、焦菊隐致巴金四通信札的写作时间,兼及新见的两通信札

这四通信札被编者分别冠以《焦菊隐致巴金信札(之一)》《焦菊隐致巴金信札(之二)》《焦菊隐致巴金信札(之三)》和《焦菊隐致巴金信札(之四)》的题目进行编排,并对相关内容进行文字整理,但也有一些文字的辨识是不准确的,这里抄录并纠错相关文字和标点符号如下:

(一)

巴金兄:

连得二函,指示各点,感谢不已。第一信弟已函覆,想已收到矣。年来弟因天真,无形中得罪人,自己尚不知道,今经兄借译书事指出,弟十二分感谢,今后不但这一方面,即各方面也都应当把好胜心理改改,免得吃力不讨好也。兄之启示,当永铭不忘!

这次再想译那几本书,实因对文生及平明的热心,但热心中忘记了响影①笔者注:应为“影响”。于友人间的感情,同时也忽略了有的书仍在发卖。巴甫连柯的《草原上的太阳》日内即寄上,但,如寄到时已有人译好出版的话,即就置之不必再印,以后再设法为平明弄些稿子可矣。

又,因此事而想起高尔基的几个戏,恐怕健吾兄有误会,请代解释一下。高尔基的七个剧本,恐怕我所有的耶鲁大学译本,正和健吾兄的一样。老早一虹兄嘱弟一一译出,当即译了两个,可是弟有一点不愿交天下,因天下板本太不美观,所以询问吾兄,兄回信言健吾已全译出,弟又去问一虹兄:说健吾已有译本,天下是否仍要,一虹兄言无妨,因为早约好的,不便在弟译出后不要。因此弟交天下两本,而其余的便绝不再动笔了,第三个应交天下的剧本,便改为苏联其他作家而别处无人出版的《谢尔盖叶夫工程师》了。这是实际经过情形,并无丝毫恶意或竞译心理,务请转达健吾兄,万勿误会为荷!

同时,近一二日文化部所拟出之“苏联文艺丛书”中,已列入茅盾之《俄罗斯问题》,并决议由弟代校一遍,所以更不能再译了。奉闻《前线》也收入那个丛书中。该丛书有《A.托尔斯泰小说集》,文化部决定交弟译,已动手十分之一以上了。

余容再陈,专颂撰安

弟菊隐上

三月八日

又,斯坦尼斯拉夫斯基的《我的艺术生活》是否已有全译本出版(孟斧部份译本不算),请见示。又及

(二)

巴金兄:

得来示,甚慰。《娜娜》由兄亲自校对,更加感激。家宝兄前天已有来信,言暑假后亦不能来平。弟意恐是你所暗指的那个问题在牵掣。弟已在回信示意,如在燕京师大两处兼课,城里城外不方便,并且可请弟三者也来平。家宝兄应可长期住艺术馆中(弟所办,不日开幕)。家宝兄来平,确于他自己有利。尤其可以多写点东西,此不光为我们华文系设想,也为家宝设想也。暇中请兄再劝劝如何?

《娜娜》如有误译之处,请多多代为改正,甚感。余再谈。

即颂

近安

弟菊隐上

四月十五日②陈建功主编:《中国现代文学馆馆藏珍品大系:信函卷·第一辑》,北京:文化艺术出版社,2009年,第122页。

(三)

巴金兄:

接到你的手示,因弟学校太忙,同时又赶着一部稿子,又赶出一个创作的剧本(为学校公演用,系知识分子改造问题),所以几乎连夜不能睡,也就没有覆[复]你的信。至歉!请原谅!

我听见曹靖华先生说,你已经摆脱了文生,不知是否?得兄两次来信,均有“请与经理部交涉”等语,恐怕是可以证实的。望吾兄示我。因为,弟的稿子虽然不好,但当初是选择又选择出版家的,最后决定将一切出版的东西,都陆续集中在文生,主要的或唯一的原因就是因为吾兄在文生主持。吾兄不但修养高出其他朋友,对作品的估价很苛,绝不滥出商品式的著作,而且也永远具有作家的性情在办书店,因而对于作家永远是照顾周至的。这一点,是事实可以证明的,不是弟在恭维。假如,吾兄万一脱离文生,则今后文生所出的书,是否仍能维持以往的标准,同时能否逐月结送版税,将全成问题。弟对此二者,至为关心。原则上弟的书,不论是译的或写的,愿意永远跟着吾兄走,你到哪一个出版社,或你自己另办出版社,弟自动愿意将书移过去,此节吾兄意见如何,请示知。弟实系出于气味相投,彼此都能相互了解深度,才这样想,这样决定,这样说的。望吾兄亦多从这一出发点上想一下示复。

又高尔基的戏剧,知健吾兄已翻译,所以不再译了。可是《母亲》与《ZYKOVS夫妇》之剧已早译好,已交天下葛一虹兄,一月份可印好。一虹兄认为无妨重出,故已无问题,其他稿子如《苏联戏剧》,左拉《大地》等,俟弟回信后弟再做决定可也。弟已有信专寄给给吴朗西先生催版税。因已二三个月未结账,而所要的书亦未寄来(只寄到南京数本)。此事亦请吾兄(即或不再过问文生行政)帮忙一下。专此祝你

平安

嫂嫂同此

弟菊隐上

元月二日,北京石驸马大街师大文学院

秦瑾问候你和嫂嫂。①陈建功主编:《中国现代文学馆馆藏珍品大系:信函卷·第一辑》,第123-124页。

(四)

巴金兄:

前得来信,因弟生病,所以未复,请原谅。承你寄赠平明的书,谢谢!我今后一定在最近给你寄一部苏联的小说稿子去,请放心。

前吴朗西也有来信,说兄仍任总编辑职。但得兄信,知文生如果不听兄的出版计划,从此地位将一落千丈。故弟决定一切,听吾兄的,如兄完全脱离文生时,希赐知,以便决定如何将稿子收回到兄处印行。目前,先这样,等等瞧情形吧。不过文生已有根基,且兄若干年所下的心血不少,亦不可一下子跑掉,总以说服吴朗西为是。弟已去信劝吴先生,叫他不可只顾眼前有销路的书。

弟决心将已有人译过的四个名剧本重新翻译:(一)《前线》、(二)《俄罗斯人民》、(三)《莫斯科性格》、(四)《俄罗斯问题》。我想这几个剧本,由弟译出后,一定可以卖过以前的译本。但目前平明正在新办,不可使平明作此冒险。拟仍交文生出版,可以称为《苏联名剧选集》,分册印行。此事兄以为如何?弟已另函吴朗西,征求他的意见。每本十万至二十万字左右,本钱不大,可以出,兄如同意,请电话通知他,与他商量一下,弟即可陆续寄稿。因为吴朗西说,以后只要有十万上下的书,寄到兄处,可随时即印出也。

吾兄说的不错,像我们这样的人,对行政兴趣不高,且干行政也是浪费精力,仍是埋头译点写点来的重要。我一向在文艺界朋友中最敬佩你,我认为你最有修养最有深度,一向与庸俗无争!我这些年,一直在学习你,但迄未学上十一。希望以后我跟着你走。如今文艺界朋友,有若干人在忙于做官,更有些人仍在毫无意义的打击别人,因为妒忌,所以不惜任何手段,不惜加别人以任何帽子,以求自己更高一步!但这也等于一时倾销而终世无人过问的书一样。最后又有什么结果呢?所以,弟近来亦作此打算,埋头译书,不问行政(年后院长及各行政职务均辞去)。让我们有限的几个朋友“无闻地”在努力吧!迎接文化高潮的,不是那些蹦蹦跳跳的,而是这些“傻小子”!巴金兄,你的话完全对的!

我想给平明译的,是E.kagakevrfeh:I’Etoile(1948),一九四七斯大林金奖小说,法文版。本书有没有人译过,请通知我,以免重新于平明有影响。

有暇请兄多多通知。余下函再陈。即颂

撰安。

弟菊隐

二月十三日

你的霞飞路门牌号数忘了,请来函时附知,以后信好寄你家中。又及

秦瑾问候你及你太太①陈建功主编:《中国现代文学馆馆藏珍品大系:信函卷·第一辑》,第125-126页。

这四通信札在整理、编排和出版的时候,整理者显然没有对信札的内容进行辨析、进而确定信札的真正写作时间。而且,从文物编号来看,《焦菊隐致巴金(之一)》的编码为“DX002901”,《焦菊隐致巴金(之二)》的编码为“DX002904”,《焦菊隐致巴金(之三)》则为“DX002905”,《焦菊隐致巴金(之四)》则为“DX002906”。如果编号均以史料(文献)整理物为支撑,可以肯定编号应该是连贯的才对。显然,在这次整理与出版的过程中,最终还是遮蔽了至少三通信札的影印件并没有公布。希望今后能够对这三通存在的焦菊隐书信影印件进行公布,以便让学界能更清楚把握巴金和焦菊隐之间的友谊。

信札之二涉及焦菊隐的翻译文学作品《娜娜》的出版,查这部译著的真正出版时间,为1947年6月,出版社为文化生活出版社。另,信札内还有安排戏剧家曹禺入住“艺术馆”的说法,这个“艺术馆”其实是北平艺术馆,由焦菊隐创建,成立的时间为1947年11月②焦菊隐:《北平艺术馆》,《一四七画报》第18卷第2期,1948年1月7日。。信内文字中强调的“平”,当然指的是北方古都北平市(1949年9月后更改为北京)。焦菊隐居留北平的时间,一为20世纪30年代,一为战后的1946年秋天随西北联合大学复员回到北平③《焦菊隐年表》,《焦菊隐文集》(10),北京:文化艺术出版社,2005年,第455页。。另,1946年3月曹禺与老舍一起接受美国国务院的邀请赴美讲学,至1947年1月回国。种种线索指向可以确定,信札二写作的时间为1947年,结合信末的落款时间可以认定为1947年4月15日。焦菊隐致巴金的之一、之三和之四信札内,其实都有共同的时间指向,这三通信札内都涉及“平明”,这个“平明”指的是平明出版社,它成立于1949年12月④此处的成立时间,依据的是周立民透露的档案文献《平明出版社第一次综合工作报告》内的记录,“本社是1949年十二月由十五位对出版事业有志趣同志出资,根据旧公司法组成平明出版社股份有限公司。”周立民:《多印几本可读的书——巴金和平明出版社》,《闲话巴金》,成都:四川文艺出版社,2019年,第235页。。所以,从这一线索来看,这三通信札的写作时间在1949年12月之后。这三通信札的写作时间到底是在哪一年,看来有待做进一步梳考。

先看第一通信札。这一通信札的写作时间,有几个线索可以进行确认。一是文化部拟出“苏联文艺丛书”,按蔡楚生1950年1月30日日记透露:“下午二时在文化部开编审委员会,到二十余人,共拟出:人民文艺、苏联文艺、‘五四’文艺、古典文学、民间文艺、文艺理论、戏曲、人民电影等八种丛书”⑤蔡楚生:《蔡楚生文集》第三卷,北京:中国广播电视出版社,2006年,第338页。的内容来看,此信的写作时间应该在1950年1月30日之后。二是信札内提及的焦菊隐译本《草原的太阳》(著者为巴甫连珂)提交给巴金,巴金很快在新建的平明出版社予以出版,查阅其初版时间为1950年7月,列入巴金主持的“新译文丛刊”内。《A.托尔斯泰小说集》也列入文化部主持的“苏联文艺丛书”内,按这个时间译者焦菊隐才翻译不及十分之一,第一册的出版时间在1951年3月。这说明,第一通信札的写作时间就在1950年,结合信末的落款时间可确定为“1950年3月8日”。

第三通信札也有时间线索可以进行考订,信札内有“可是《母亲》与《ZYKOVS夫妇》之剧已早译好,已交天下葛一虹兄,1月份可印好”的字样追溯,《母亲》和《ZYKOVS夫妇》均列入葛一虹主持的天下图书公司主编的“苏联名剧译丛”丛书之内。为了避免与好友李健吾译本的名字重复引发的商业利润效益争执,天下图书公司在出版时对两部书做了书名更换,焦菊隐把它们取名为《骨肉》和《夫妇》。这两本书的出版时间均为1950年2月,这从侧面说明此信的写作年份在1950年,依据信末的落款时间,可确定其写作时间为1950年1月2日。

第四通信札内有“前吴朗西也有来信,说兄仍任总编辑职”之信息,可知此信写于1950年8月25日之前,《巴金年谱》1950年8月25日条记录有“辞去总编辑职务”①唐金海、张晓云:《巴金年谱》(下),成都:四川文艺出版社,1989年,第730页。为证据。而信内又有涉及平明出版社与文化生活出版社在出版理念上的差异,可以判断此信的写作时间在1950年,结合信末落款时间,可确定为1950年2月13日。另,周立民把巴金故居所存之信封图片亦传给笔者,北京的邮戳为“一九五〇二月十四十五”,上海的邮戳为“一九五〇二月十八十八”,使得这一写信时间的确立更有直接的判断依据。

依据上面所做的信札写作时间推断,焦菊隐致巴金这四通信札的排序应该是这样的:原信札文物编码DX002904的之二为第一通,写于1947年4月15日;原信札文物编码DX002905的之三为第二通,写于1950年1月2日;原信札文物编码DX002906的之四为第三通,写于1950年2月13日;原信札文物编码DX002901的之一为第四通,写于1950年3月8日。希望《中国现代文学馆馆藏珍品大系:信函卷(第一辑)》再版时,编辑者能够在排序上有所更正,以便符合真正的历史原貌。从这个角度来看,上海巴金文学研究会整理的《写给巴金》内收录的这四通信札的排序及时间的认定,都是遵循了历史事实。②书内收录焦菊隐致巴金信札共六通,其中有四通与“信函卷”重合,分别是4月15日、1月2日、2月13日、3月8日。另公布二通信札,分别为11月7日、9月19日。上海巴金文学研究会整理:《写给巴金》,郑州:大象出版社,2008年,第103-109页。另有两通信札为新文献(下文编号为信札五和信札六),提供者为上海巴金故居常务副馆长、著名的巴金研究专家周立民。此前出版的《写给巴金》和《中国现代文学馆馆藏珍品大系信函卷第一辑》两书并没有披露其内容,这里一并整理如下:

(五)

巴金兄:

前函计达。关于草原太阳,弟现决定不写文章,而以全副精力,将原文英俄再仔细对照一下,以便再版。弟有时仍不免犯冲动;但能于行动前找几好友问问意见,这中间便可去掉许多坏结果。朋友们是很客观而冷静的。

你何日来京?真想见你谈谈。斯坦尼的《人物·创造》可不必向佐临去借原书,弟已得到。而且字数太多,又是冷门,对于初办的平明,在经济上也该照顾一下,所以海燕来找,便答应给他们。平明方面,弟以为目前仍供给些短的薄的东西,既可以在经济周转与销路上有把握,又可以精力充沛,能照顾到译文的完整,不致弄太多的错(如今翻译真难!)我想仍如前议,弄一套(陆续的)《苏联短篇小说选集》。日前弟拟根据《苏联短篇小说选》(俄文本)及《苏联文学》各期中的短篇,慢慢翻译,每册以三四万字、四五万字为度,可以出若干册。不知兄同意否?如同意,即可着手。前函言兄近译高尔基小说,是否即该书上所选的,抑另本?如可以照上办理的话,乞示知,以免重复。该集中所选,高氏小说有(“a man is born[wie ein Mensch geboren wird],malva,how a song was composed[wie ein Lied entstand]”),余再陈。匆匆即颂

撰安

弟菊隐上

十月十五日③此处的外文输入由西南交通大学外国语学院副教授何俊博士帮助,特表达谢意。

(六)

巴金兄:

两函均悉。批评的文章决不去管了。只希望在一九五一年一月份中能把书用英俄两本校对,并把俄文本增出的添上去。

为平明弄苏联小说选集,还是以短篇为原则,因为长篇好多太长,又已有人译过,很难讨好。不如先从短篇入手。兄意以为如何?弟拟每三万多字出一本,慢慢地弄,日久可称巨观,将来有合适的长篇再加入,亦无不可。高尔基的小说,决定不收进去了。现在第一册打算这样:

A.托尔斯泰:《俄罗斯性格》

法捷耶夫:《地震》

西蒙诺夫:《成熟》(译名待斟酌)

和《苏联文学》一九五〇年第五期上的E.BORNINADay Dreaming is a Heroic Deed

第一集总名为《俄罗斯性格》(全书大约四万字),第二集等做完第一集再说。

以上名称,内容,所选材料,请兄提出意见,如同意,即着手,如不同意,可更改,另外尚有材料。候示,即颂时祺

弟菊隐上

十月二十三日

附采臣兄请转交,省八万元邮费。又及

第五通信内提及的“草原太阳”应为《草原的太阳》的“简写”,此书曾由焦菊隐1950年3月8日提交给巴金新建的平明出版社,巴金于这年7月就出版了出来,初版印数为2000册。《草原的太阳》再版的时间为1950年10月,印数1000册。所以,此信的写作时间应在1950年,结合信末的落款可确定为1950年10月15日。第六通信札内提及的“苏联短篇小说选集”,承接的是第五通信札所谈及的内容,可以确定写信时间也在1950年,结合信末的落款时间,可确定为1950年10月23日。

结合《写给巴金》和《中国现代文学馆馆藏珍品大系:信函卷(第一辑)》两书所披露的文献,加上周立民先生提供的新文献,现存焦菊隐致巴金信札总计为八通信札,这是目前能够发现的焦菊隐致巴金信札之总和,当然显得弥足珍贵(手稿形式存在)。除1947年4月15日、1949年11月7日这两通外,1950年1月至10月的人民共和国建国初期这一年里,巴金和焦菊隐这两位统战对象之间的通信共六通,从时间上来说相对有密度,1月、2月、3月、9月各一通①《写给巴金》内收录了1950年9月19日信札,仍旧涉及的是平明出版社的出版问题,以及巴金建构“新译文丛书”面对的压力。上海巴金研究会整理:《写给巴金》,第108-109页。,10月有两通。信札涉及的内容,不但是所谓的人民共和国初期出版业状况和翻译的问题,而且还涉及原国统区知识分子在当代文学的转型与生存处境问题。此前,《巴金全集》出版过程中有书信卷,但并没有巴金致焦菊隐信札的收录。公开出版的《焦菊隐文集》,也没有收录焦菊隐致巴金的信札。这样的历史文献付阙状况,导致学界对巴金与焦菊隐的关系的忽略。当前,有关焦菊隐和巴金交往关系的研究文字并不多②笔者翻阅了焦菊隐传记材料比较丰富的两部著作(焦世宏、刘向宏著:《焦菊隐》,中国戏剧出版社,2007年;焦世宏著的《百年巨匠:焦菊隐》,文物出版社,2017年),均没有文字提及焦菊隐和巴金的交往细节,显然是很大的“遗漏”。毕竟焦菊隐在中国现代翻译史上,还是很有地位的一位重要的翻译家,这一背后的重要出版人就是巴金。,研究界或可从这六通有限的信札文字中,勾勒出某个层面的部分轮廓,笔者亦试着推进这一学术话题。

二、巴金、焦菊隐的心态侧面:原国统区文化人在新体制下的“适应度”

相对来说,中国现代文学研究界对巴金相当熟悉,但对焦菊隐的了解及其学术研究却是有限的。笔者此前对焦菊隐的了解,亦仅仅局限于1950年北京人艺成立后焦氏对这一文化机构做出的重要贡献,且对20世纪五六十年代焦氏的演出活动有一定了解,如此而已。所以,重新认识焦菊隐这位中国现代作家、著名的戏剧导演和早期新诗人、译著等身的翻译家就显得十分必要。按赵景深的说法,焦菊隐是早期新文学社团——绿波社——的重要成员,曾有诗集《夜哭》和《他乡》问世,且有自己的诗歌情调与风格:“正如他的为人,懒懒的,像一个多愁多病的少女,带着生的闷脱的气息”③赵景深:《文人剪影文人印象》,太原:三晋出版社,2015年,第58页。。20世纪30年代,焦菊隐在北平主持中华戏曲学校校长管理工作后,转入戏剧研究与导演工作。他与巴金的“交集”,应该在20世纪30年代巴金和吴朗西、靳以等创建文化生活出版社和大型文艺刊物《文季月刊》之后,但真正紧密交往的时期,显然是在20世纪四五十年代(此时焦氏有著作与文化生活出版社联姻),特别是20世纪50年代巴金主持了平明出版社后,焦菊隐对他的文学翻译支持非常多。据不完全统计,从1950年7月在平明出版社推出巴甫连珂的《草原的太阳》这部译作开始,焦菊隐先后在该社出版了《前夜》(阿菲诺盖诺夫,1950年7月版)、《爱国者-谢尔盖耶夫工程师(三幕剧)》(劳克,1953年6月版)、《果戈理的手稿及其他》(巴拉希,1954年1月版)、《在工地上》(安东诺夫,1954年3月版)等五种译本。这种支持力度是显而易见的,也可以看出焦菊隐对巴金作为出版人人格的尊重与信任,这正如他在1950年1月2日致巴金信札中所说,“吾兄不但修养高出其他朋友,对作品的估价很苛,绝不滥出商品式的著作,而且也永远具有作家的性情在办书店,因而对于作家永远是照顾周至的。这一点,是事实可以证明的,不是弟在恭维”①上海巴金文学研究会整理:《写给巴金》,第105页;陈建功主编:《中国现代文学馆馆藏珍品大系:信函卷·第一辑》,第123-124页。。

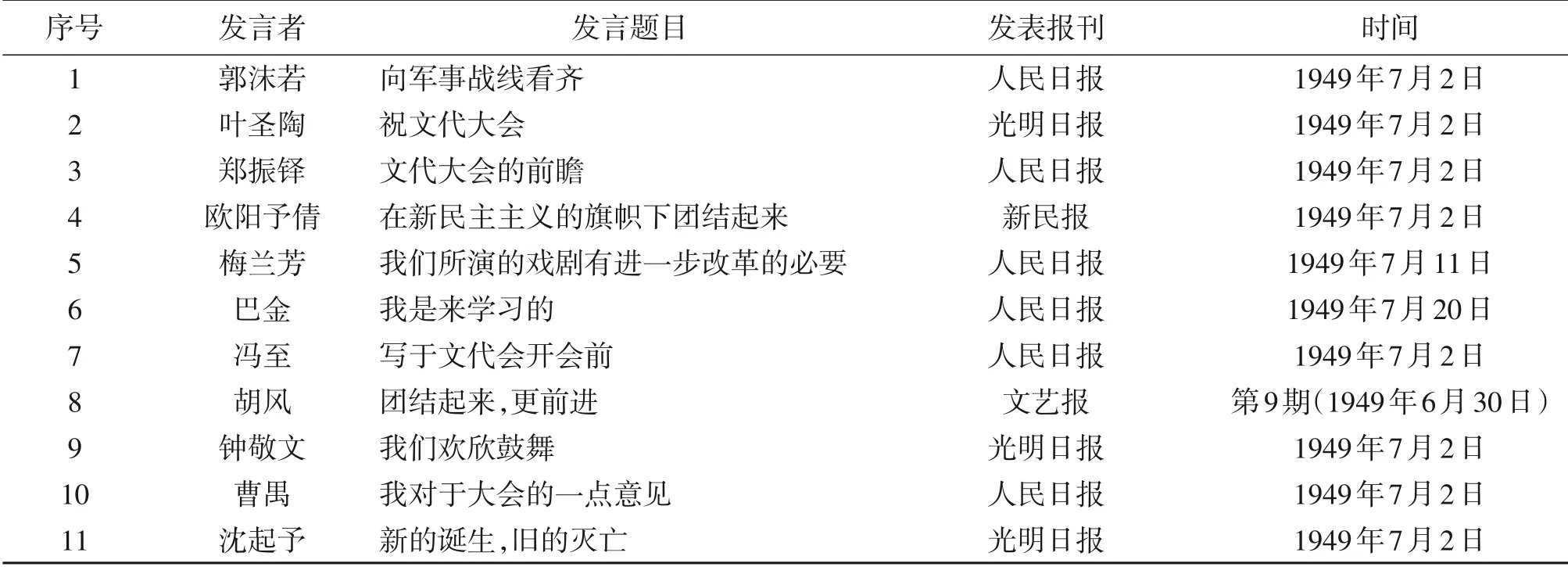

关于焦菊隐在人民共和国初期的人生命运,这里抄录一段话作为话题的切入口:“现在他们要搞统战,又来找我,我就那么贱?”②焦世宏:《百年巨匠:焦菊隐》,北京:文物出版社,2017年,第116页。此话据说出自焦菊隐之口,说于1950年8月左右,源自新政权安排他排演老舍的话剧《龙须沟》时,他说出的气话③焦菊隐:《导演的艺术创造》,上海:文化生活出版社,1951年,第1页。。在人民共和国的初期岁月里,老舍基于抗战时期领导文协的历史地位,显然是新政权重要的统战对象。他于1949年12月回国,受到人民政府的热烈欢迎,但焦菊隐却有自己的“隐衷”,“第一届戏剧家协会成立时也没有焦菊隐,他研究了这么多年戏剧,满以为解放后会有用武之地,却依然被排斥在外”④焦世宏:《百年巨匠:焦菊隐》,第116页。。查《中华全国文学艺术工作者代表大会纪念文集》内有关“中华全国戏剧工作者协会”,全国委员共88人(另给有待解放区预留6人),的确没有焦菊隐的名字。⑤《中华全国戏剧工作者协会》,《中华全国文学艺术工作者代表大会纪念文集》,北京:新华书店,1950年,第583页。他出现在“候补全国委员名单”之内,与史东山、赵丹、黄佐临、赵慧深、石羽、严恭、白杨、冼群、柯灵、贾霁、张瑞芳、刘念渠、赵起扬等人同列。在中华全国戏剧工作者协会下设的秘书处、组织部、编辑出版部、剧运部、研究部、福利部、戏剧教育委员会主委、戏剧创作委员会主委等部门内,也没有焦菊隐的名字。由此判定焦菊隐被人民共和国初期文艺界所排斥,显然是夸大了焦氏在中国现代戏剧界的历史地位,但说明对他的统战对待不高,却是切合事实的。焦菊隐在中华全国戏曲界领域内,是有自己的地位的。中华全国戏曲改进会筹备委员会成立后,焦菊隐是该筹备委员会的成员,且在“各部负责人选”中,他列入“研究部”领衔的三人小组成员(焦菊隐、阿甲、盛家伦)且排在第一位⑥《中华全国戏曲改进会筹备委员会》,《中华全国文学艺术工作者代表大会纪念文集》,第590页。,这才真正符合他的研究者身份,也是统战政策在对待每个知识分子的区分度上的真正体现。焦氏子女在面对父辈的历史脉络时,难免对其理解发生错位以至于产生误读。作为原国统区文艺工作者,焦菊隐也没有上升到作为中华全国文学艺术工作者代表大会“特别代表”的政治身份进行专题发言,真正的发言者及其发言题目是被这样提前安排的。⑦在这一栏里还有柯仲平的发言,考虑到柯仲平是延安走出来的文艺工作者,且其身份为中国共产党党员,他并不是被统战的文艺工作者,此处略去不列。(见下页表1)

表1 1949年艺术工作者发言者及发言题目

需要注意的是,这些专题性发言尽管曾在文代大会设置的主题发言时有所展现,且后来收入在《中华全国文学艺术工作者代表大会文集》内以“纪念文录”进行归类,但从其发表的时间来看,这些文章绝大部分在会议召开前就已经公开发表了出来(巴金和梅兰芳算是个例外,是在发言之后发表的)。从发表文章的报刊来看,大部分都是共产党主导的、控制的报刊。也就是说,文艺工作者被统战、还是不被统战的问题,早在全国文代会会议召开之前的筹备期间(1949年3月至6月)就基本确定了人选名单,而不是真正在会议召开过程中才来予以确认。

焦菊隐的好朋友巴金、曹禺是新政权重要的统战对象,他们的发言都得以进入这个专题发言序列中,但从《我是来学习的》《我对于大会的一点意见》这样的题目来看,这与郭沫若、梅兰芳、欧阳予倩、冯至、钟敬文这些被统战文艺工作者的发言策略、发言气势上,还是有很大的差异的。巴金发言中的这句话,至今读来让人深省:“参加这个大会,我不是来发言的,我是来学习的。而且我参加像这样一个大规模的集会,这还是第一次”①巴金:《我是来学习的》,《中华全国文学艺术工作者代表大会纪念文集》,第392页。。曹禺的意见则是,“由于个人的历史、环境与经验的不同,大家对于如何致力于新民主主义阶段的群众文艺的做法可能有些歧异。我们只要避开本位主义与经验主义的作风,了解客观情况而不隔断历史,便会明白思想的进步,在今日的我们可能是程度上的差别”②曹禺:《我对于大会的一点意见》,《中华全国文学艺术工作者代表大会纪念文集》,第405页。。两个老朋友的发言,或许表达出像焦菊隐这类知识分子、文艺工作者真实的心态,“缺乏工农大众生活经验的作家,在潜意识里意识到了某种危机”③孟繁华:《中国当代文学史论》,北京:人民文学出版社,2018年,第34页。。这种“危机”,一方面是自己在即将成立的人民共和国所处政治地位决定的,另一方面,则来自于他们固有的文化理念坚守。在1949年这个特殊的年份里,对于普通的人来说,他不仅面临新旧政权的更迭,而且还面临人际关系、交往圈子的“分化”与“重组”④此处借用洪子诚先生对四十年代文学界的描述概念。洪子诚:《中国当代文学史》,北京:北京大学出版社,2010年,第3页。。巴金发言中还有这样的感慨,“我每次走进会场总有一种回到老家的感觉”⑤巴金:《我是来学习的》,《中华全国文学艺术工作者代表大会纪念文集》,第392页。。“家”是一个形象的比喻,但这背后却明显地表达出巴金此前隔离在“家”之外的问题⑥袁洪权:《1951年的人民共和国文艺界:“统一战线”政策下的“整合”》(上册),新北市:花木兰文化事业有限公司,2020年,第51-53页。。在革命胜利的时候回到“家”里来,处于这个家庭的“主人”也会对他的这种回家心态进行分析,甚至进行批判。

1949年10月,“家”的主人之一丁玲(时为中华全国作协副主席、中宣部文艺处处长、《文艺报》主编)就对巴金的作品进行批判式解读,“上无领导,下无群众,中间只有几个又像朋友、又像爱人的人在一起革命,也革不出一个名堂来”,“巴金的作品,叫我们革命,起过好的影响,但他的革命既不要领导,又不要群众,是空想的,跟他过去的作品去走是永远不会使人更向前进,今天的巴金,他自己也就正在要改正他的不实际的思想作风”⑦丁玲:《在前进的道路上——关于读文学书的问题》,《丁玲全集》第7卷,石家庄:河北人民出版社,2001年,第119-121页。。这是公开场合的文字,明确表达出巴金要在思想上进行转变的必然性(这就是后来的“思想改造”话题)。丁玲私底下里还在致巴金信札中说道:“我有一篇讲演为了应群众的要求,谈了冰心和你的作品,不知看见没有,我对你的作品的分析是很不够的。将来有机会还想在谈市侩文学,和低级趣味中再谈到。因为我觉得你的文章所触到的社会问题虽不够深刻,但却没有市侩味道,迎合低级趣味的东西,而是有理想的,有热情的,写作的态度也是较严肃的。我希望你还写下去,我鼓励你写下去,一个作家长期对人生有着透视是不容易的,这是下几天乡就可以获得的。”⑧上海巴金文学研究会整理:《写给巴金》,第53-54页。丁玲的巴金批判中有期待,但对于一个已经有着丰富的创作经验、有着自己独特写作风格的成熟作家而言,这引起了巴金研究者周立民的感慨:“他换掉那支写黑暗和痛苦的笔,开始歌唱新社会光明和幸福,从出发点来讲,或许没有什么错,问题是作家的创作能够靠别人‘安排’来进行吗?放下熟悉的题材不去写而去写自己力所不能的事情,除了精神可嘉之外,在创作上究竟有没有提高或收获?这些问题或教训巴金晚年在《随想录》里都有反思,回望这段历史,我们也不应轻易忽略”①周立民:《大历史中的小细节——关于新发现的丁玲、曹禺、康濯致巴金的信》,《巴金书信中的历史枝叶》,昆明:云南人民出版社,2021年,第230-231页。。

从1950年1月至10月焦菊隐致巴金的这六通信札来看,焦菊隐试图进一步稳固与老友巴金、吴朗西的文化生活出版社,以及巴金新建的平明出版社的关系,并兼及维护好与葛一虹主持的天下图书公司的关系。他的经济收入中有一部分得自文化生活出版社、天下图书公司等的版税,这一点对他来说相当重要。此前的1949年11月7日,焦菊隐致巴金信札中有这样的文字透露:

弟原因为近日为了剧团负债累累,不得不在一虹兄约稿之时,将尚未重板之高尔基剧本费给他,以还一部分债。可是得兄函后,方知兄处将《未完成的三部曲》已排好,下月即出版。我赶紧去与一虹兄交涉,可巧,他也已把第一部曲本《布利乔夫》排好。我在中间很为难,与一虹兄交涉,打算赔他排版费,另换其他稿子。后来一虹兄想出一个办法,要照顾三方面,他的意思很可感激。他说,文生的《未完成的三部曲》尽仍可出版。他这里只印一本《布利乔夫》单行本。因为他这里是一套“苏联名剧丛书”,与文生版不生影响,他又说,即或不印弟的《布利乔夫》,他也要约别人去译,也要印此一剧。故叫我向你解释一下,请你勿误会,并请你那里务必出版。②上海巴金文学研究会整理:《写给巴金》,第103-104页。

此时,焦菊隐主持的剧团文化事业在经济上陷入困顿状态且负债累累,他在文化生活出版社和天下图书公司之间走“钢丝”,试图解脱这种尴尬的“局面”。焦菊隐对新政权显然有自己的“政治期待”,此前在石家庄解放区开会时,徐冰曾对他有如此的说法,“我们反复研究了你的问题,觉得搞教育工作对你很合适”③焦世宏:《百年巨匠:焦菊隐》,第116页。。但焦菊隐对即将处于执政地位的中国共产党给自己的政治定位并不满意,他的兴趣和事业还是在戏剧创作、翻译与研究工作上。从1950年1月2日致巴金信札中可以看到,他很快又投入到剧本的创作中,甚至忙碌到“几乎连觉也不能睡,也就没有复你的信”④上海巴金文学研究会整理:《写给巴金》,第105页;陈建功主编:《中国现代文学馆馆藏珍品大系:信函卷·第一辑》,第123页。,而且还加大精力从事文字的翻译工作,主要集中于苏联文艺的翻译。焦菊隐成为文化部出版局主持的“苏联文艺丛书”的编委会成员,这个编委会的主编是他的邻居、著名的苏联文学翻译家曹靖华教授,副主编是蒋天佐、金人和姜椿芳,编辑委员除他外,还有戈宝权、李霁野、董秋斯、陈冰夷、张铁弦、朱葆光、叶水夫、蔡芳信。焦菊隐为“苏联文艺丛书”翻译过《A.托尔斯泰小说选集》两卷本(出版时间为1951年),还负责审读过茅盾翻译的《俄罗斯问题》文稿。从种种迹象来看,焦菊隐认清了形势,试图依据自己的一技之长投身到共和国的文化建设事业中。他坚持“两条腿”走路,一是苏联文艺的翻译工作,一是自己在戏剧研究和导演上争取突破。

从1949年、1950年和1951年焦菊隐译书的出版密度来看,此时他的翻译速度十分惊人,但不可避免地会造成不良影响而受到业内外人士的批评。在巴金致焦菊隐信札中,从焦菊隐的回信可以看到,巴金指出了焦菊隐文字翻译带来的负面影响,所以,他才在1950年3月8日信札中谈及此事:“年来弟因天真,无形中得罪人,自己尚不知道”、“今后不但这一方面,即各方面也都应当把好胜心理改改,免得吃力不讨好也”⑤上海巴金文学研究会整理:《写给巴金》,第107页;陈建功主编:《中国现代文学馆馆藏珍品大系:信函卷·第一辑》,第102页。。焦菊隐在9月19日致巴金信札中感慨:“近来译书确是不易,一个稿子得反复校改。有时要改上好些道,结果还是有错。”⑥上海巴金文学研究会整理:《写给巴金》,第109页。关于翻译作品的负面影响持续的时间很长,这年10月15日的信札中仍旧有线索透露,“关于草原太阳,弟现决定不写文章,而以全副精力,将原文英俄再仔细对照一下,以便再版。弟有时仍不免犯冲动;但能于行动前找几好友问问意见,这中间便可去掉许多坏结果。朋友们是很客观而冷静的”。“草原太阳”指的是焦菊隐翻译的巴甫连珂《草原的太阳》,1950年7月初版后迅速在10月份推出再版本,在翻译过程中出现的“误译”引发的批评(相关材料有待进一步查找),使他的火气并不小,巴金致信试图让焦菊隐释然。焦菊隐回信中说自己不再写文章进行反驳,其内心深处仍旧受不了这种恶意的批评态度,还是在1950年11月22日继续写文予以“反驳”:

有些译文里边的错误,是从过度的工作产生的,这并不证明译者的不负责或能力缺乏。我个人就有过无数这类的经验。固然我的能力不强,但我自信还肯负责,而且对于一些最平常的字句,也不会能力低到那种程度;然而,常常因为极度的疲乏会弄出错误来,如同我曾经把Cab译成Cap,把thirsty译成thirty;有的时候,因为过份考虑一个字,注意力太集中了,便脱落了另外的一个字,比如,在一篇小说里,我在研究“the hot bunk”里的bunk应该译做“寝台”好,还是“架床”好,等到下笔的时候便把hot这个字整个给漏掉了,又有一次,译德文,在子句里,有些德文动词是幺拆开而把前半个字放在子句的最后尾的,我因为太注意那一全句怎样译法更能传胜了,结果便把aufmachen(打开,解开……)这个字(前半的auf放在句子最后)忘掉了前半而译成了machen(做,取……)。更有的时候,因为不能用全部时间来扒桌子,译书往往是争取时间的,稍有空闲就做下去译几段甚至几句,所以竟会把理应和上下句文理口气相连的最平易的句子译错,如在我译的《草原的太阳》里,原文“and some agitator”(而且某个宣传鼓动员)……。我举这些例子,并非为自己洗刷,意在指出根据自己的经验,确实知道现阶段翻译工作者的辛苦。因此,我很替像这样辛苦地工作而招致了无情地批评的忠诚负责的翻译界同志们难过。我愿意说一句公道话:一本书里个把句子个把字的误译是该提醒的(……),但是不必作为了不得的缺点来提出的。①焦菊隐:《论翻译批评》,《翻译通报》1950年第6期。

焦菊隐在文中辩解的是自己对文学翻译的态度,理解他工作处境的人当然能够谅解他在翻译中出现的错误,但不理解他此时处境的人针对的也是事实,他说这番话显然还是有点意气用事。另外,需要注意的是,1949年10月中华人民共和国成立之后,随着对外文化交流的主导方向的确立,翻译苏联文学成为这一时代的风潮,加入的人只会越来越多,文学翻译的空间骤然变窄,矛盾势必会越来越烈。这才是焦菊隐的隐衷之所在,正如他在2月13日之巴金信札中所说的,“像我们这样的人,对行政兴趣不高,且干行政也是浪费精力,仍是埋头译点写点来得重要”②上海巴金文学研究会整理:《写给巴金》,第106页;陈建功主编:《中国现代文学馆馆藏珍品大系:信函卷·第一辑》,第126页。。

1950年1月23日,著名电影导演蔡楚生致巴金信内描述了巴金离京后胡风的“寂寞”,且有一句话点破了原国统区文艺工作者面临的现实:“我现在有着许多编导同志在展开‘轮番作战’,所以很忙。从和老区的同志合作以后,最初总觉得惶恐不安,但现在已经稍为好点了,值得告慰”③上海巴金文学研究会整理:《写给巴金》,第125页;陈建功主编:《中国现代文学馆馆藏珍品大系:信函卷·第一辑》,第61页。。蔡楚生也是新政权在电影界重要的统战对象,他留京工作后主要合作的对象就是来自解放区的电影工作者们,由于工作方式、生活习惯的差异,他最初的合作是“惶恐不安”的感觉,这从侧面反映了在这一时期原国统区文艺工作者们的真实心态。

回头来看巴金在1949年、1950年这一特殊时期的心态,就显得特别有价值,焦菊隐给他的信札内有针对巴金的回复,从中可以看到两个志趣相投的文化人相濡以沫的支持、理解,甚至砥砺前行的言语,“我一向在文艺界朋友中最敬佩你,我认为你最有修养最有深度,一向与庸俗无争!我这些年,一直在学习你,但迄未学上十一。希望以后我跟着你走”,这对处于转折时代中的巴金,是如何让人振奋与欣慰的话语。

1949年7月第一次文代会上,巴金的专题发言是他自己命名的《我是来学习的》,表现出巴金谦虚的文人心态,他此时把自己的姿态放得很低:他不是来分享革命胜利成果的,而是来见证革命胜利后的场面。内心深处,巴金自知这胜利是“他们”的,而不是“他”的。1949年8月回到上海后,巴金又写了一篇文章,取名为《一封未寄的信》。在这一通未曾寄出却公开发表的信札中,巴金对自己过去文学作品的影响提出了批评:“我们同是文艺工作者。可是我写的书仅只在一些城市中间销售,你们却把文艺带到了广大的地方,让无数的从前一直被冷落受虐待的人都照到它的光辉,得到它的温暖。我好像被四面高墙关闭在一个狭小的地方,你们却仿佛生了翅膀飞遍了广大的中国,去散布光明”①巴金:《一封未寄的信》,《巴金选集》,北京:开明书店,1951年,第308页。。这才让他在1949至1950年间把主攻方向逐渐转向文学翻译活动中,某种程度上放弃了文学写作,这也才能够理解他最终与吴朗西、与文化生活出版社分道扬镳的真正原因。作为旁观者,焦菊隐看到了文化生活出版社在新时代的出版转型,他有担忧:“假如,吾兄万一脱离文生,则今后文生所处的书,是否仍能维持以往的标准,同时能否逐月结送版税,将全成问题。弟对此二者,至为关心。”焦菊隐甚至提出万一巴金到哪一个出版社,或巴金自己创建新的出版社,“原则上弟的书,不论是译的或写的,愿意永远跟着吾兄走”,“弟自动愿意将书移过去”。这是焦菊隐对巴金的人格信任,“弟实系出于气味相投,彼此都能互相了解深度,才这样想,这样决定,这样说的”②上海巴金文学研究会整理:《写给巴金》,第105页;陈建功主编:《中国现代文学馆馆藏珍品大系:信函卷·第一辑》,第124页。。面对巴金所坚持、建构的“新译文丛书”,焦菊隐显然提出了更加严厉的要求,但他怕引起巴金的误会,专门于1950年9月19日夜里给巴金写信,表达自己内心的真实想法:“求十全十美之心过切,爱新译文丛书之心过切,不免就有点奢望过高了”,“我所以坦白向你说,也是因为听见有人偶然谈起,我不愿叫‘新译文’受到丝毫的话,所以才给你写那封信。意思尤其不是翻译只有你我的好,别人的全要不得”③上海巴金文学研究会整理:《写给巴金》,第108-109页。。对于初创建的平明出版社的呵护,焦菊隐也是绞尽脑汁的,尽管他需要版税度过经济难关,但他还是以最大的付出来维护这个新生的出版社:1949年11月7日信中,提出他愿意给天下图书公司赔排版费以便支持平明出版社,如巴金愿意出版苏联的书,“我可以帮忙弄些稿子”④上海巴金文学研究会整理:《写给巴金》,第104页。;1950年2月13日信中,焦菊隐获赠平明出版社的书籍后,向巴金保证:“我今后一定在最近经你寄一部苏联的小说稿子去”⑤上海巴金文学研究会整理:《写给巴金》,第106页。,而自己的译书因为重译之缘故,尽管有卖点,“但目前平明正在新办,不可使平明作此冒险”,“我想给平明译的,是E.kagakevrfeh:I’Etoile(1948),1947年斯大林金奖小说,法文版。本书有没有人译过,请通知我,以免重新于平明有影响”⑥上海巴金文学研究会整理:《写给巴金》,第107页。;1950年3月8日信中,也有“巴甫连珂的《草原的太阳》日内即寄上,但,如寄到时已有人译好出版的话,即就置之不必再印!以后再设法为平明弄些稿子可矣”⑦上海巴金文学研究会整理:《写给巴金》,第107页。。

是什么样的文化精神,支撑着焦菊隐和巴金两位文化人紧紧地连接在一起?焦菊隐1950年的这六通信札给研究界提供了一个“侧影”。他们(可能还包括李健吾、傅雷、穆旦等与平明出版社有着密切联系的翻译者)愿意在文坛的边缘地带,做一个“小傻子”,这来源于他们对现实政治与人事的观察,这正如焦菊隐所说的:“如今文艺界朋友有若干人在忙于做官,更有些人仍在毫无意味地打击别人,因为妒忌,所以不惜任何手段,不惜加别人以任何帽子,以求自己更高一步!但,这等于一时倾销而终世无人过问的书一样!在最后又有什么结果呢?”焦菊隐的这句话,应该成为今后研究中国当代文学历史的一个突破口,真正让研究界为当代文学研究撕开一条裂口,注重这背后复杂的人际关系。焦菊隐甚至以“迎接文化高潮的,不是那些蹦蹦跳跳的,而是这些‘小傻子’”⑧上海巴金文学研究会整理:《写给巴金》,第106-107页。与巴金共勉,真正做到了志趣相投与惺惺相惜。

结束语

1978年12月1日,巴金在香港《大公报》开启“随想录”专栏的写作,第一篇为《谈〈望乡〉》,至1986年8月20日写毕《怀念胡风》,共完成150篇。他忍受疾病的折磨而坚守写作的晚年重要作品《随想录》,经过七年多的时间最终完成,在中国当代文学史上有重要的分量,“是一次老人对自己心灵的无情拷问,是一次伴随着内心巨大冲突而逐渐深入的痛定思痛的自我忏悔”⑨陈思和主编:《中国当代文学史教程》,上海:复旦大学出版社,1999年,第194页。。在《随想录》这部文学巨著里,巴金写的怀人篇章不少,大部分都是他的老友:萧珊、丽尼、冯雪峰、靳以、方之、老舍、黎烈文、赵丹、茅盾、方令孺、丰子恺、鲁迅、马宗融、满涛、李尧林、匡互生、顾均正、叶非英、胡风,“写的情真意切,能感受到作家生命的温热”①洪子诚:《中国当代文学史》,北京:北京大学出版社,2010年,第402页。。但在这个长长的名单里,也有一些与他交往颇为重要的文化人没有写出,的确让人有点感到“惋惜”,焦菊隐是其中的一位。

焦菊隐1975年2月28日因病去世,享寿七十。此时,巴金还没有恢复人生自由。1979年5月22日,北京首都文艺界举行隆重的追悼会,为焦菊隐在文革的不公正遭遇和身心迫害进行平反,他的地位得以恢复,想来巴金应该知道这位老友的被平反。巴金没有留下关于焦菊隐的文字,反而使研究界对焦菊隐的关注,仅仅局限在1950年以后的戏剧导演上,并没有伸展到其戏剧文学创作、外国文学翻译的领域,遮蔽了曾经在中国现当代文学历史上丰满有度的焦菊隐。1950年焦菊隐致巴金六通信札的背后,至少让我们看到这一代文化人曾经在这一政治、文化大转型的特殊年代里,有过如此真诚的相互支持、相互理解、惺惺相惜,为初创期的中国当代文学、文化建设做出的贡献。尽管1950年在巴金、焦菊隐的人生历程中仅仅是一朵小小的“浪花”,正如周立民说的,“从一朵浪花所折射出的历史与个人的种种微妙心态还是颇为值得玩味的”②周立民:《大历史中的小细节——关于新发现的丁玲、曹禺、康濯致巴金的信》,《巴金书信中的历史枝叶》,第220页。。

——弘一法师、丰子恺大师书画、信札手稿展