人脸识别应用合规对策研究

——基于人脸识别应用社会调查

杨 林 李 婵 柴 尊

公安部第一研究所,北京 100048

一、问卷设计及其调查结果分析

(一)问卷设计

本次问卷由南方都市报个人信息保护研究中心发起,问卷分为四大部分,第一部分为受访者基本信息,第二部分了解受访者对人脸识别应用场景的态度,第三部分了解受访者对人脸识别技术的信任情况,第四部分了解受访者对人脸识别监管的看法。回收问卷数量共计12149份,剔除无效问卷后,最终获得10018份有效问卷。

(二)问卷调查结果分析

通过分析问卷调查结果,反映出公众对人脸识别应用的态度、信任的程度和监管的看法等多方面的信息。

1.公众对人脸识别应用是否必要的认识

问卷调查结果显示,受访者在支付转账、解锁解密、交通安检、门禁考勤等众多场景下使用过人脸识别技术。其中,使用频次最高的场景是支付转账,有83.72%的受访者表示在场景中遇到过人脸识别,其次是解锁解密场景,有69.24%的受访者表示遇到过(见图1)。

图1 关于人脸识别应用场景的调查

在上述场景中,关于使用人脸识别技术的必要性出现了不同的看法。例如,在将人脸识别技术应用于门禁的场景中,超过75%的受访者认为,出于安全防控需求,一些小区、写字楼等场所必须刷脸出入是“有必要”的,只有约16%的受访者反对强制人脸识别,认为应提供其他出入方式(见图2)。

图2 关于使用人脸识别技术必要性的调查

相比门禁管理,受访者对在商业营销中使用人脸识别的接受度较低,48.19%的受访者表示不能接受,43.15%的受访者表示可以接受(见图3)。

图3 关于在商业营销中使用人脸识别技术接受度的调查

值得关注的是,对于与公众有直接接触的服务人员,如网约车司机、外卖员、快递员、家政人员、房产中介、社区工作人员等,提供上门服务是否需要进行人脸识别,受访者的支持度较高,认为有必要设置人脸识别技术验证对方身份(见图4)。

图4 关于特定职业使用人脸识别技术的接受程度调查

2.公众对人脸识别技术信任度的判断

在人脸识别技术应用不断深入的同时,隐私泄露、网络攻击等风险逐渐显现。问卷从人脸识别是否安全、是否有被滥用趋势两方面对公众态度进行了调查。

(1)多数受访者认为比较安全,对人脸信息被泄露最为担心。在“人脸识别技术是否安全”这一问题上,约63%的受访者认为比较安全。而认为人脸识别非常安全和不太安全的比例相当,都约为18%(见图5)。在认为人脸识别不太安全的受访者中,逾九成担心人脸信息被泄露、贩卖、冒用、盗用、挪作他用等,也有过半受访者因不知道原始人脸信息如何处理和保管、是否会被删除而感到担忧,还有48.23%的受访者担心可能发生网络攻击,只有25%的受访者担心人脸识别错误导致不安全。

图5 关于受访者认为人脸识别技术是否安全的调查

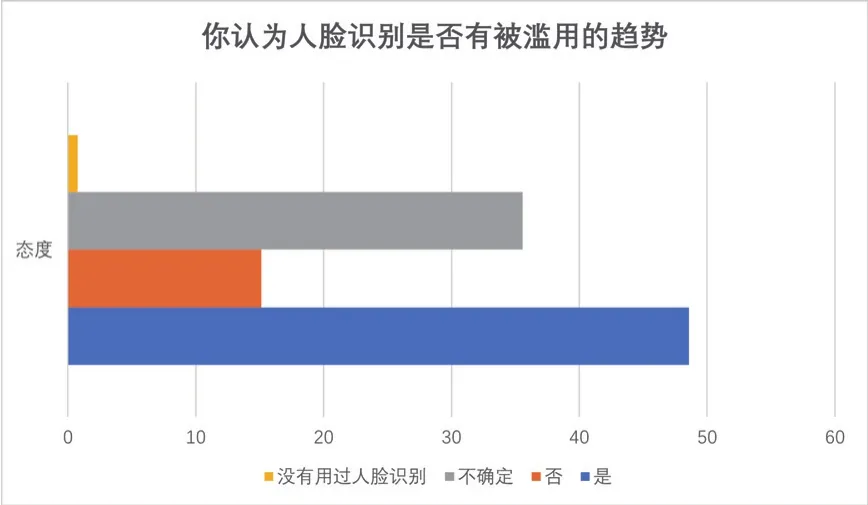

(2)近半受访者认为人脸识别有被滥用的趋势。问卷结果显示,虽然绝对信任人脸识别安全性的受访者占比不到20%,但实际上因人脸识别遭受过财产损失或隐私侵犯的并不多见(13.9%)。另有约19%的受访者不确定自己是否遭受损失。

在“人脸识别是否被滥用”的问题上,48.57%的受访者认为“是”,也有35.55%持观望态度,表示“不确定”。而认为人脸识别没有滥用趋势的受访者仅占约15%,可见公众对人脸识别的大范围使用还是心存疑虑(见图6)。

图6 关于受访者认为人脸识别技术是否被滥用的调查

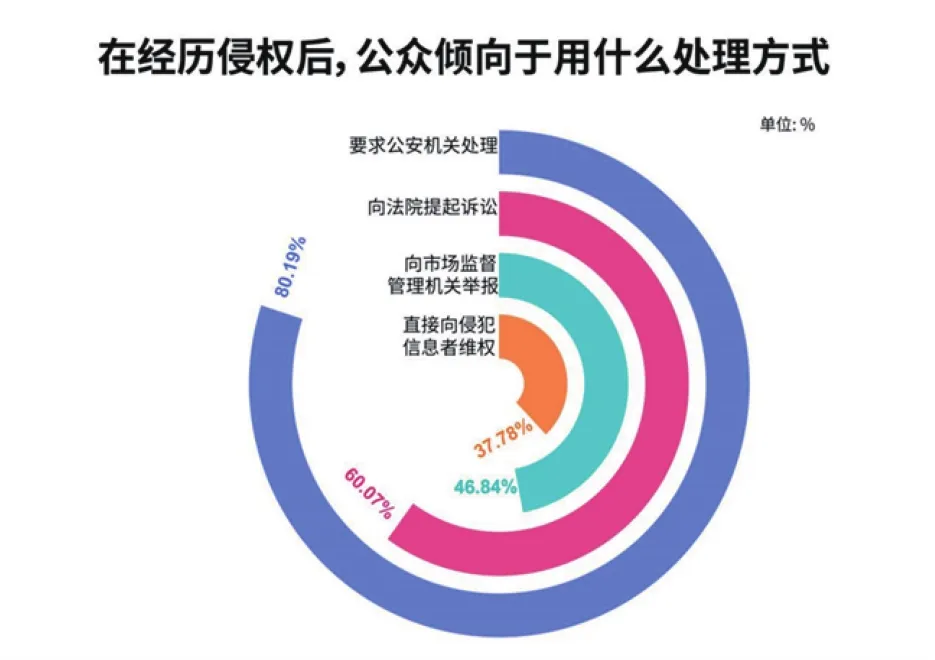

3.公众对人脸识别侵权救济方式的选择

从下图可见,因人脸识别遭受财产损失或隐私被侵犯的情况并非个例。根据问卷结果显示,在侵权后选择的救济方式中,超过80%的受访者会倾向请求公安机关进行救济,超过60%的受访者会考虑向法院提起诉讼。选择直接向侵犯信息者维权的受访者最少,仅占约38%。选择“其他”的受访者中,有3名选择媒体曝光,还有至少5名直言不知道去哪维权,还有1名选择“忍气吞声”(见图7)。

图7 公众对人脸识别侵权救济方式的选择

上述调查结果表明,公众对于可选择的侵权救济方式更加倾向于通过向公安机关报案或向法院诉讼进行维权。这就意味着需要建立系统性的侵权救济机制,提供更多的救济渠道,使公众在遭受侵权或损害后能够切实获得救济。

4.公众对人脸识别技术由谁监管的期待

与公众首选的维权方式相吻合,人脸识别的监管机构中,大多数受访者(67.43%)仍倾向于选择公安机关。此外,认为应由网信部门、市场监督管理机关、人脸识别行业协会来监管人脸识别的受访者比例分别为14.63%、9.54%和8.15%。还有受访者建议,希望政府成立专门的个人隐私保护部门来进行监管(见图8)。

图8 关于受访者认为人脸识别技术是否被滥用的调查

5.公众对规范人脸识别技术应用的期望

在调查公众希望如何规范人脸识别技术的应用一栏中,82.58%受访者期待在政府中设立专门的监管机构,79.67%的受访者希望出台相关法律规范或者国家标准。同时,众多受访者对规制人脸识别应用的其他举措方面表现出很高的支持率,如通过对人脸识别设备进行检测认证、限制人脸识别应用场景、提高人脸识别行业的进入门槛等措施。问卷调查结果表明,受访者期待多管齐下,通过“组合拳”的形式,对人脸识别的应用进行合理规制(见图9)。

图9 公众对规范人脸识别技术应用的期望

二、规制人脸识别技术应用建议及对策的提出

根据现有的问卷调查结果,结合人脸识别技术当前应用中存在的问题,以及《网络安全保护法》《个人信息保护法》和人大常委会不久前表决通过的《反电信网络诈骗法》中对个人信息保护的要求与国家网络身份认证公共服务的提供,本文对规制人脸识别技术应用提出如下对策:

(一)围绕人脸识别应用场景进行差异化治理

从上述调查结果可以看出,多数受访者对人脸识别技术的落地应用持支持态度,部分受访者产生质疑的原因与该技术在商业营销等“非必要”场景下的过度使用有关。事实上,一方面,由于缺乏必要的法律规制,人脸识别技术在越来越多的场景中被滥用,引发的侵害公民隐私权等合法权益的事件屡见不鲜。例如,W市某公共厕所需要“刷脸”后才能取纸[1]。再如,J市众多售楼处安装了人脸识别摄像头,对看房顾客的来源渠道进行区分等[2]。另一方面,人脸识别技术作为社会治理的手段之一,其发挥出的积极作用仍然无可代替。例如,警方利用人脸识别技术,抓获了流窜20余年的逃犯劳某枝、“北大弑母案”嫌疑人吴某宇等[3]。人脸识别大幅提高了社会精准治理水平和政府服务效率,有效预防和打击了犯罪行为[4]。

人脸识别技术往往因其应用场景的不同而产生不同的社会效果。因此,应当围绕场景开展差异化的治理模式,根据人脸识别技术应用的主体、对象等采取不同的治理手段。如积极引导相关机构使用国家网络身份公共服务提供的身份认证(含人脸识别)服务;公权力主体使用人脸识别时,通常对公共安全形成一定的保障,可按照相关行政管理权限应用人脸识别技术;但对于私营主体则需要加大监管力度,保护用户个人信息安全[5],对本质上无应用必要的场景应明令禁止使用。

(二)健全人脸识别技术安全保障机制

从问卷调查结果可以看出,超过半数的受访者对人脸识别的安全性表示认可,其余受访者表示担忧与人脸信息被泄露、贩卖、盗用,以及原始人脸信息处理和保管的情况不明等有关。央视新闻曾报道,人脸信息被泄露后已形成黑产利益链,仅需2元即可购买到上千张人脸照片,花100元则可以购买到包含身份证正反面、用户手持身份证照片以及动态人脸视频的素材包[6]。

根据我国《个人信息保护法》规定:“任何组织、个人不得非法收集、使用、加工、传输他人个人信息,不得非法买卖、提供或者公开他人个人信息。①参见《个人信息保护法》第十条。”人脸信息被泄露、贩卖、冒用等乱象表明,部分信息处理者并未充分履行保护公民信息安全的法定义务,不合规地使用人脸识别技术和设备。为此,应当建立人脸识别技术的安全保障机制,对信息处理者明确其法律责任,并课以更高的违规犯罪成本代价。如,在处理人脸信息时,应当使用加密技术措施,通过去标识化、脱敏化等方式,避免对人脸信息进行明文处理。再如,建立可追踪的技术体系,针对查询访问、修改删除人脸信息的行为,确保事后可以进行查证,以便于对侵权人及时进行追责[7]。最后,通过采用类似经营许可、牌照管制等特殊方式,对人脸识别相关应用机构的服务进行有效监管。[8]

(三)逐步完善人脸识别侵权救济机制

目前,公众人脸信息被侵犯后的救济途径主要分为司法救济和行政执法救济。在民事侵权救济方面,最高法已经出台了《最高人民法院关于审理使用人脸识别技术处理个人信息相关民事案件适用法律若干问题的规定》,上述司法解释为信息主体通过民事救济维护自身人脸信息合法权益提供了指引。在刑事司法救济方面,《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一设置了侵犯公民个人信息罪,并针对此罪名制定了配套的司法解释,该条款为利用刑事司法手段打击侵犯人脸信息犯罪提供了法律上的依据,对侵犯人脸信息等违法犯罪行为起到了震慑作用。但无论是民事侵权救济还是刑事司法救济,其启动程序复杂、时间冗长,公众需要付出沉重的维权成本。问卷调查结果表明,因人脸识别技术侵犯公众个人信息等合法权益时,高达80.19%的受访者会优先选择要求公安机关处理,显然,公众更期待通过行政执法的手段,维护自身人脸信息权益。因此,公安机关应为公众构建维权通道,制定相应的执法标准,加大执法力度,加强网上行为追溯监管的基础设施建设,确保公众的利益得到有效保护。

(四)明确人脸识别应用监管机构

《个人信息保护法》第六十条规定:“国家网信部门负责统筹协调个人信息保护工作和相关监督管理工作。国务院有关部门依照本法和有关法律、行政法规的规定,在各自职责范围内负责个人信息保护和监督管理工作。县级以上地方人民政府有关部门的个人信息保护和监督管理职责,按照国家有关规定确定。”在《网络安全法》和《数据安全法》中也将个人信息、数据管理保护的工作,确立为国家行政机关的一项法定职责。但在实践中,由于人脸识别技术的应用场景多元化、使用主体复杂化,对人脸识别技术的监管仍然处于分散状态。

前文已述,高达百分之八十以上的受访者,期待在行政机关设置人脸识别专门监管机构,并且公众希望由公安机关作为人脸识别的监管部门。不久前福州市人大代表陈能华也提出建议,将人脸识别设备应用的审批和监管职责纳入公安部门管理范围,防止非法滥用[9]。人脸识别触碰公众的隐私安全和信息安全,公安机关作为公众安全的守护者,对人脸识别技术应用进行监督、管理有充分的必要性和可行性。公安机关应当制定科学、合理的监管办法,对人脸识别的应用进行监管。

(五)构建多管齐下的人脸识别治理模式

问卷调查结果显示,在规制人脸识别的应用方面,众多受访者表示期待通过多种治理模式,确保人脸识别技术在安全、合法、可控的环境下被合理应用。人脸识别技术的应用范围广泛,已经渗透到众多商务和政务领域,涉及众多公众的隐私安全和信息安全,因此,需要通过多种路径对其进行规制。具体建议如下:

1.制定相应的技术标准

问卷调查结果显示,公众对人脸识别技术的安全存在担忧。现实中,也出现了因为人脸识别技术被攻破致使公众遭受财产损失的案件,人脸识别技术的安全性关乎公众的隐私和财产安全。目前,在人脸识别技术领域,相关的技术标准主要包括国家标准和行业标准两大类,但均为推荐性标准。监管机构应牵头制定人脸识别技术强制性标准,提高人脸识别技术门槛,提升人脸识别技术的安全性。

2.限制人脸识别的应用场景

人脸识别被滥用的现实不可否认,应用的场景和数量众多,如任由其自身随意发展,必然会带来一系列社会问题。高达59.87%的受访者希望限制人脸识别技术的使用场景。对此,人脸识别监管机构应严格限制应用场景,对于关乎公众切身安全的场景,如车站、码头等,可以应用人脸识别技术,确保公共场所安全和公共秩序稳定。对于涉及到公众财产安全的在线交易环节等场景,如在线金融支付等,为防止电信诈骗等不法行为的发生,可以使用人脸识别技术,以明确交易相对方的身份。在非必要,无需知悉特定人员身份的场景,则应禁止应用人脸识别技术。

3.推动人脸识别行业立法

“我国目前的立法尚未对生物识别信息的保护和利用进行强制规定,一方面不利于引导产业健康有序发展,另一方面还会增大生物识别信息滥用和泄露风险,威胁个人信息安全。因此,我国需要进一步完善生物识别信息保护法律制度。[10]”问卷调查结果显示,高达79.67%的受访者希望出台人脸识别技术应用相关的法律规范。尽管《个人信息保护法》《数据安全法》等法律法规已经正式实施,但人脸识别不仅涉及信息和数据,还涉及到技术的应用和监管。单纯依赖《个人信息保护法》等法律规范,难以解决人脸识别技术应用中出现的各种问题。因此,需要根据人脸识别技术应用的实际情况,以《网络安全法》和《个人信息保护法》等上位法作为立法的基本准则,推动人脸识别专门立法,确保人脸识别技术在合法、合规的轨道上有序发展。

三、结语

本次问卷调查表明,公众对人脸识别技术应用的态度,并不是绝对的抵触,大部分受访者肯定人脸识别技术的应用价值。实践表明,人脸识别技术的应用对促进经济发展、提升社会治理水平和治理能力,确实发挥了重要的作用。但人脸识别技术应用过程中,出现的侵犯个人隐私、泄露个人信息、技术安全等问题,加深了公众对人脸识别应用的安全性和必要性的质疑,问卷调查结果也显现出部分受访者对技术应用的担忧。因此有必要进一步深入研究调查问卷结果,通过各项举措,满足公众对人脸识别应用进行规范管理的愿望。通过设置专门的监管机构、严格控制人脸识别技术应用场景、出台相应的技术标准提高人脸识别技术的安全能力等措施,针对人脸识别技术的应用情况及出现的问题,根据《网络安全法》和《个人信息保护法》所确立的基本原则和立法精神,完善人脸识别领域相关的法律法规和规范标准,通过一系列规制手段,确保人脸识别技术健康有序发展,支撑社会治理体系和治理能力的现代化,助力国家数字经济的腾飞。