学术金字塔中的“她力量”:高校工科女性教师科研自我效能感研究

朱佳妮,周默涵

(上海交通大学教育学院,上海 200240)

一、引言

高校女性教师作为女性科技人才的重要组成群体,已成为推动科技进步和经济社会发展的重要力量之一。2020年,中国科协发布的《中国科技人力资源发展研究报告》显示,我国科技人力资源中女性比例保持在40%左右,且我国女性科技人力资源的增长速度高于同期我国科技人力资源总量的增长速度[1]。2021年,科技部会同全国妇联等十二家部门印发《支持女性科技人才在科技创新中发挥更大作用的若干措施》,旨在激发女性科技人才创新活力,更好地发挥她们在建设世界科技强国中的重要作用。

尽管女性科技人才的数量和比例稳定上升,但其在科技创新中的作用尚未得到充分发挥。第一,高层次女性科技人才仍较为缺乏,能攀登到“学术金字塔”顶端的女性科技人才更少。2019年,中国科学院院士、中国工程院院士中女性占比分别为6%和5.3%,有关国家级人才计划入选专家学者中,女性占比仅为10%左右[2]。第二,相比人文社科类的女性同行,工科女性教师面临着“双重约束”(double-bind)[3]的困境。工科女性教师需要努力与传统建构的观点相抗争,“试图重新定义教授和工程师的‘男性’形象”,而现实又使她们成为“被男性学者包围的孤独女性”[4]。职业发展障碍带来的成见和偏见,可能导致部分工科女性教师无法像男性教师那样充分展示自身才能,更容易因自信不足而对已经取得的成果持怀疑态度[5]。因此,关注高校工科女性教师在科研领域的自信程度并探讨其影响因素,对了解这一群体的科研生涯有重要的实践意义。

“科研自我效能感”是班杜拉(Albert Bandura)“自我效能感”[6]理论在科研领域的应用和延伸,是个体认为自己有能力完成各种研究任务的程度或对自己成功完成各项科研任务的信心[7]。相关研究显示,科研自我效能感会影响研究人员的绩效水平、科研产出[8]、科研热情和态度[9]。然而,目前科研自我效能感的研究对象主要聚焦于硕士或博士研究生以及其他科研工作者群体,涉及高校教师,尤其是针对工科女性教师的实证研究的数量和比例均较少。因此,有待于从学理层面考察工科女性教师的科研自我效能感水平和影响因素,从而补充和完善现有研究结果。

鉴于此,本研究基于科研自我效能感理论,探索以下两个研究问题:(1)工科女性教师的科研自我效能感现状如何?(2)哪些因素会影响工科女性教师的科研自我效能感?结合研究结果,研究者从国家和高校两个层面,为更好地提升女性教师科研自我效能感提供有实证研究支撑的政策建议。

二、研究设计

为了探讨高校工科女性教师的科研自我效能感现状及其影响因素,本研究采用解释性顺序设计的混合研究方法,首先通过量化数据展示女性教师科研自我效能感的整体概况,随后开展访谈分析和量化结果解释。

(一)量化研究

1.研究工具

本研究使用的研究工具为“高校工科女性教师科研自我效能感调查问卷”。该问卷包含科研自我效能感、社会支持环境、个体认知差异和个人背景信息四个部分,第一部分为因变量,后三部分为自变量。量表题项采用李克特十点式量表的形式,分数区间为0至9分。其中,科研自我效能感部分源于科研自我效能感量表(Research Self-Efficacy Scale,RSES)[10];社会支持环境部分包含对国家与高校支持、家庭支持两方面的满意度;个体认知差异部分包括研究者经前期文献研究发现的可能对其科研自我效能感产生影响的六个相关因素;个人背景信息部分包含年龄段、最高学位、职称、担任博导情况、家务劳动与照顾孩子和长辈时间等题项。

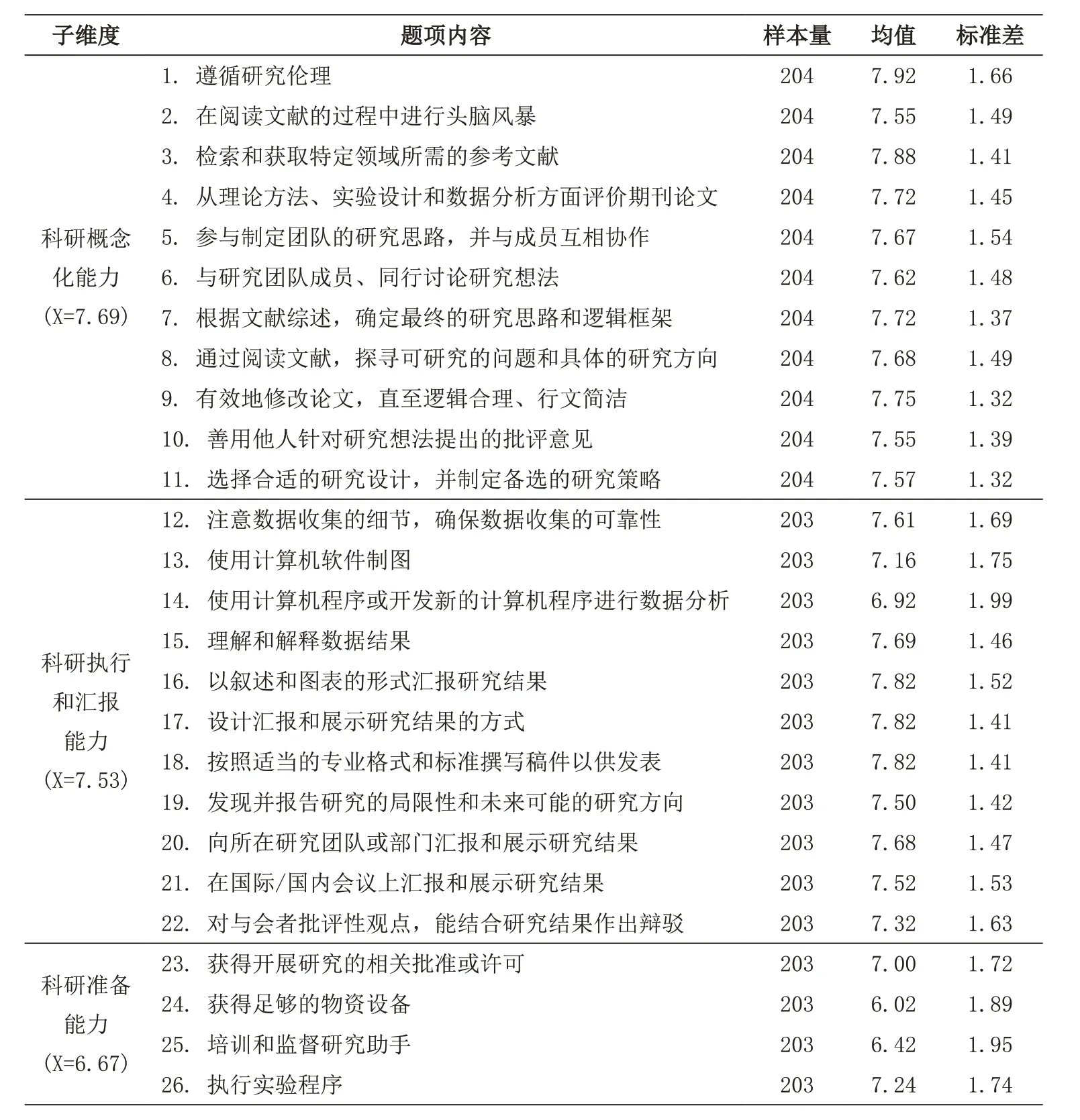

首先,研究者对量表进行了翻译,并充分结合我国国情和高校工科女性教师科研工作的实际状况和科研项目实施的阶段性特征,将科研自我效能感分为研究早期阶段、科研概念化能力阶段、科研执行力阶段和展示研究结果阶段四个部分。随后,对量表进行多次删减和修订,其中对“科研自我效能感量表”的27个题项进行Bartlett球形检验和LR检验,结果均通过(p<0.001),量表KMO值为0.954,表明该量表适合进行因子分析。然后,对27个题项进行因子分析,并进行最大方差正交旋转,提取特征值大于1的3个因子,保留因子载荷大于0.6的26个题项,删除原题项中因子载荷量在任一维度均低于0.6的题项。最后,研究者对剩余26个题项重新进行因子分析和最大方差正交旋转,该量表整体及各维度的克伦巴赫系数均大于0.8,具有较好的可信度。

研究者结合因子分析结果,将“研究早期阶段”和“科研概念化能力阶段”两个维度合并为新维度“科研概念化能力”;将原“科研执行力”中的第13—16题拆分出来作为新维度“科研准备能力”;将“科研执行力”中的第17—22题与“展示研究结果”合并为新维度“科研执行和汇报能力”。调整后量表的内部一致性效度较好(整体的克伦巴赫系数为0.97,三个新的子维度的系数分别为0.96、0.96和0.88)。

2.研究样本

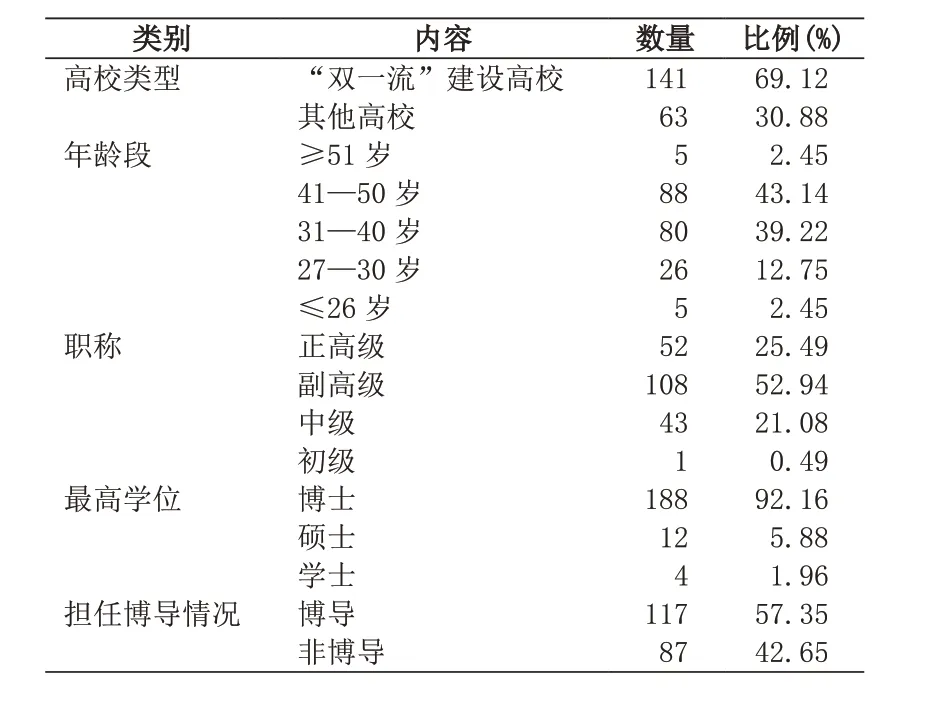

本研究选取上海6所以工科见长的综合性高校所有工科院系中从事科研工作的专任女性教师作为研究对象,其中,世界一流大学建设高校、世界一流学科建设高校和其他类型的高校各2所。研究者首先检索上述6所高校工科院系教师的简历,收集其中女性教师的基本信息(1410条)及有效电子邮件地址(1159条);随后通过“问卷星”平台发送问卷;三轮问卷发放后,经初步统计和数据清洗,共回收有效问卷204份(回收率为17.6%),运用STATA 14.2进行分析。204个样本的基本分布情况如表1所示。

表1 样本高校工科女性教师的基本情况

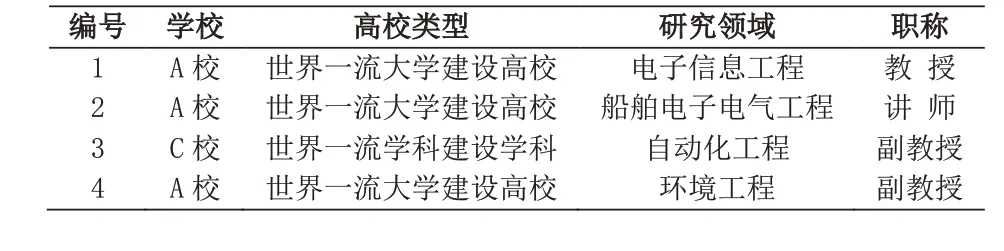

(二)质性研究

在量化研究结果的基础上,本研究采取目的性抽样选取研究对象开展质性访谈。样本高校中共有4名工科女性教师(4名受访者信息见表2)参与了一对一的访谈。研究者运用MAXQDA 2018对质性数据进行编码和分析。

表2 访谈对象的个人信息基本情况表

三、研究结果

(一)高校工科女性教师的科研自我效能感现状

第一,工科女性教师对“科研概念化能力”最有自信。样本中92.16%的工科女性教师具有博士学位,接受过系统的学术训练,故“科研概念化能力”的均值在三个子维度中最高。第二,工科女性教师对“科研执行和汇报能力”的感知存在较大内部差异。工科女性教师对于撰写稿件、设计、展示和汇报研究结果较为自信,但对使用计算机程序、使用软件制图以及对研究结果做出辩驳的能力缺乏信心。一方面,女性在一些男性主导的领域因各类外界影响导致科研自信心降低[11];另一方面,一些在男性身上展露出的锐意进取的行为,放到女性身上却被视为咄咄逼人,导致部分女性不愿为自己的研究进行辩驳。第三,工科女性教师对“科研准备能力”的自我效能感最低。获得足够的物资设备(6.02分)、培训和监督研究助手(6.42分)是科技人员从事科研活动的重要准备,然而工科女性教师在这两个选项的得分在全部题项中均值最低(见表3)。

表3 高校工科女性教师的科研自我效能感水平

(二)高校工科女性教师科研自我效能感的影响因素分析

研究者首先使用多元线性回归分析,探讨影响工科女性教师科研自我效能感三个子维度的影响因素;随后通过建立多元线性逐步回归模型,以筛选出工科女性教师科研自我效能感整体水平的核心影响因素。

1.高校工科女性教师科研自我效能感各子维度的影响因素分析

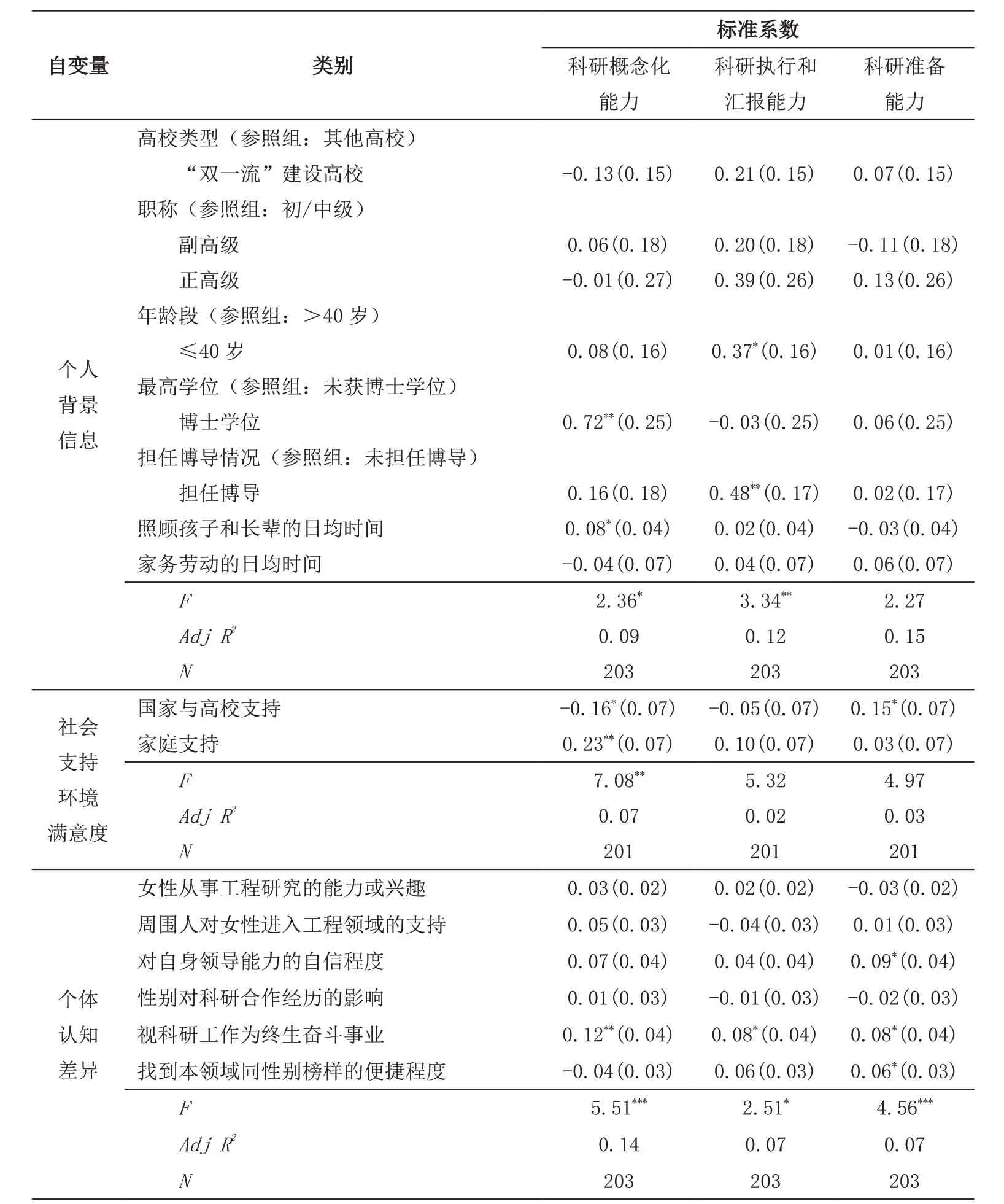

本研究探讨了个人背景信息、社会支持满意度和个体认知差异对科研自我效能感三个子维度的影响(见表4)。在此之前,有必要对三个自变量进行说明。首先,在个人背景信息中,本研究中近七成的工科女性教师就职于“双一流”建设高校,超过八成处于31—50岁阶段,92.16%具有博士学位,具有副高级职称的比例过半(见表1),且工科女性教师平均每日花费2.24小时用于照顾孩子和长辈,1.34小时从事家务劳动。其次,在社会支持满意度方面,工科女性教师对家庭支持环境的满意度(6.53分)高于对国家与高校支持环境的满意度(4.56分和4.97分),对国家支持政策的落实程度以及社会与大众传媒的支持满意度最低(4.46分和4.65分)。最后,在个体认知差异层面,本研究探索工科女性教师个体从事研究的能力或兴趣、成长过程中获得的支持或鼓励、领导能力、科研合作与交流、科研抱负和同性榜样等六个方面的认知情况。结果发现,工科女性教师对自身的领导能力最为自信(6.97分),其职业目标定位和事业价值追求较高。

表4 高校工科女性教师科研自我效能感三个子维度的影响因素分析

(1)子维度“科研概念化能力”的影响因素分析

从调整的拟合系数来看,个体认知差异(Adj R2=0.14)对“科研概念化能力”的解释力高于个人背景信息(Adj R2=0.09)和社会支持环境(Adj R2=0.07)。具体而言,第一,个体认知对“科研概念化能力”有显著正向影响(F=5.51,p<0.001)。其中,视科研工作为终生奋斗事业对“科研概念化能力”发挥了作用(β=0.12,p<0.01)。第二,个人背景信息对“科研概念化能力”的影响较为显著(F=2.36,p<0.05)。其中,博士学位(β=0.72,p<0.01)、日均照顾孩子和长辈时间(β=0.08,p<0.05)对“科研概念化能力”有显著正向影响。第三,社会支持环境对“科研概念化能力”有显著正向影响(F=7.08,p<0.01)。其中,家庭支持对工科女性教师“科研概念化能力”有正向显著影响(β=0.23,p<0.01),而国家与高校支持有负向显著影响(β=-0.16,p<0.05)。

(2)子维度“科研执行和汇报能力”的影响因素分析

三个自变量中,仅有个人背景信息和个体认知差异对“科研执行和汇报能力”具有显著影响,社会支持环境满意度对其影响不显著。从调整的拟合系数来看,个人背景信息(Adj R2=0.12)对“科研执行和汇报能力”的解释力高于个体认知差异(Adj R2=0.07)。具体而言,第一,个人背景信息对“科研执行和汇报能力”的影响较为显著(F=3.34,p<0.01)。其中,40岁以下年龄段、担任博导对“科研执行和汇报能力”有显著正向影响(β=0.37,p<0.05;β=0.48,p<0.01)。第二,个体认知对“科研执行和汇报能力”具有正向影响(F=2.51,p<0.05)。其中,视科研工作为终生奋斗事业有显著正向影响(β=0.08,p<0.05)。

(3)子维度“科研准备能力”的影响因素分析

三个自变量中,仅有个体认知差异对(Adj R2=0.07)“科研准备能力”具有显著正向影响(F=4.56,p<0.001)。其中,对自身领导能力的自信程度、视科研工作为终生奋斗事业以及找到本领域同性别榜样(β=0.09,p<0.05;β=0.08,p<0.05;β=0.06,p<0.05)对“科研准备能力”有显著正向影响。

2.高校工科女性教师科研自我效能感整体水平的核心影响因素分析

为避免多重共线性的影响,研究者采用向后剔除法建立了多元线性逐步回归模型,探究影响工科女性教师科研自我效能感整体水平的核心因素。结果显示,自变量对工科女性教师科研自我效能感整体水平产生了显著影响(F=12.72,p<0.001),调整后的拟合系数为0.29(见表5)。

表5 高校工科女性教师科研自我效能感整体水平的核心影响因素分析

第一,个人背景信息方面,日均照顾孩子和长辈的时间、具有博士学位和担任博导对工科女性教师科研自我效能感的整体水平有显著正向影响。首先,日均照顾孩子和长辈的时间对科研能力的自我效能感具有显著正向影响(β=0.07,p<0.01)。按照社会性别角色理论,婚姻和生育使女性将大量的时间投入到繁重的家务和对子女的照顾[12]。然而,也有研究指出,婚姻和抚育孩子并不一定会对女性的论文产出造成过多的负面影响[13]。03号访谈对象就表示,“生育这件事情对于高校女性的影响没有(其他)职场里面那么大,高校(实施的)是一个灵活的作息(制度),会给育儿带来一些宽松度”。02号访谈对象从另一个角度提出异议,认为受国内舆论环境的影响,人们往往默认女性教师的科研生产力会受到家庭或其他因素的消极影响而对其科研能力产生顾虑。然而,访谈中却发现,工科女性教师倾向利用个人休闲时间照顾家庭,证实了工科女性教师投入家庭的时间并未过多挤占其在科研上的时间[14]。这一结果恰恰证伪了上述刻板印象。其次,具有博士学位对工科女性教师的科研自我效能感有显著影响(β=0.28,p<0.05)。样本中绝大部分工科女性教师具有博士学位。已有研究也显示,较高的教育水平对研究人员科研自我效能感的形成具有显著正向作用[15]。最后,担任博导对工科女性教师的科研自我效能感有显著影响(β=0.24,p<0.01)。培养单位选聘博士生导师有严格的标准[16],被聘为博士生导师,是其科研与教学能力在本学科领域受到认可的象征。样本中有57.35%的女性教师担任博导,这种由身份确立带来的认可对其科研自我效能感的提升是一种正向激励。

第二,社会支持满意度方面,对国家与高校支持的满意度对女性教师科研自我效能感的整体水平具有显著负向影响(β=-0.11,p<0.05)。这一结果可能与工科女性教师对目前国家和高校相关政策的了解程度较低有关。研究者查询了国家和6所样本高校公开的女性教师支持政策后发现,尽管国家和高校层面均制定了支持女性教师的相关政策,然而受调查的女性教师对这些政策的落实情况满意度不高。访谈结果也显示,多数受访对象对于国家、高校层面针对女性教师的支持政策不甚了解,只能列举出一些侧重人文和情感关怀的工会活动。此外,访谈对象指出,高校和院系组织的活动虽然能够为她们的日常工作“增添色彩”,但对提升她们科研工作的效果并不显著,她们更期待“真正切实可行的”支持与帮助(01号访谈对象)。

第三,个体认知差异方面,对自身领导能力的自信程度、对自身科研事业的价值追求以及找到本领域同性别榜样的便捷程度对工科女性教师科研自我效能感整体水平有显著正向影响。首先,对自身领导能力自信程度越高的女性教师,其科研自我效能感越高(β=0.08,p<0.001)。在高校担任领导职务往往更易获取科学功绩和学术声誉,也更有机会获得“学术守门人”职位[17],更有利于让女性教师的“声音”和科研观点被学术界重视[18]。04号访谈对象提及,“进行技术宣传,将团队各方面的知名度打开”对于科研团队而言十分重要,因此学术声望的形成也会反过来提升工科女性教师的科研竞争力。其次,越将科研工作认同为终生奋斗事业的工科女性教师,其科研自我效能感越高(β=0.08,p<0.001)。已有研究也证实,学术成就动机与目标定位是女性研究者科研生产力的重要影响因素[19]。最后,越能便捷地在本学科领域找到同性别榜样的工科女性教师,其科研自我效能感越高(β=0.04,p<0.05)。相关研究发现,与男性相比,女性的成就动机更容易受到榜样因素的影响[20],女性也更愿意向同性倾诉和寻求帮助,从而突破科研中的困境。

四、对策建议

根据上述研究发现,结合工科女性教师科研工作所面临的机遇和挑战,对高校工科女性教师的支持政策提出以下对策建议。

(一)推动我国性别支持政策转向主流化,建立制度化促进性别平等的渠道

当前,我国常见的性别权利平等政策仍以倾斜性政策为主,然而,对女性教师的特殊优惠政策可能会扰乱高校教师的科学评价和分配公正,对科学发展产生消极影响。因此,有必要推动我国性别支持政策转向主流化,将性别平等理念融入日常的政策制定、实施、监督、反馈的全过程中,建立制度化的促进性别平等的渠道[21]。例如,政府和高校应在各项常规性统计调查中纳入性别指标,定期收集与女性科研职业生涯发展相关的各类重要活动数据[22]。我国目前已出台了部分性别主流化政策,用于支持女性科研人员的发展,如《关于加强女性科技人才队伍建设的意见》明确提出要“加强对女性科技人才资源的统计和评估”,《中国科技统计年鉴》自2010年起在科研人员统计中分列女性科研人员的数量。但总体而言,现阶段涉及性别主流化的政策相对较少,其深度和广度尚有较大提升空间。

(二)建立“重返科研岗位计划”,帮助女性教师平稳过渡“科研缓冲期”

多数高校晋升考核年限与女性的生育时间相重叠,导致部分女性教师因生育和哺育而影响其职称考核,在职业发展中面临瓶颈。我国在国家和地方层面相继出台了支持孕哺期女性科研人员的相关政策,如《关于加强女性科技人才队伍建设的意见》中明确指出“支持孕哺期女性科研人员的科研活动”,“上海市优秀青年女教师成才资助金”专门设有“生育、哺乳生活补贴”。然而,对于多数女性教师而言,她们更需要灵活的政策支持以缓解因孕哺期而导致科研事业中断的焦虑。因此,建议国家和高校为孕哺期和产假后的女性教师建立“重返科研岗位计划”(如,设立女性科研回归基金、延长评聘考核期限、营造生育友好型科研环境等),以帮助孕哺期女性教师平稳过渡“科研缓冲期”,有效提升其科研自我效能感。

(三)树立优秀女性科技人才典型,发挥榜样引领作用

本研究发现,担任领导岗位、对科研工作抱有较高认同度,在本领域能较快找到同性别榜样的女性教师,其科研自我效能感较高。然而,6所样本高校中由女性担任院系领导职务的数量和比例均偏低,仅有少数女性处于“学术金字塔”的领导层[23],其在工程领域的决策参与度也远低于男性[24]。此外,国家科学技术奖励办公室最新公布的233项“社会科技奖励目录”中,仅有2项专门为女性科技人才设立[25]。鉴于此,建议高校和院系应保障领导决策层以及学术委员会中女性成员的数量和比例[26],同时在国家、地方及高校层面多增设女性教师和科技人才的奖项,树立优秀女性科技人才典型榜样,在全社会营造有利于女性科技人才发展的制度环境,增强女性教师的科研自我效能感。

五、研究不足与未来展望

本研究存在一些局限。第一,本研究问卷的回收率较低。尽管研究者发放了三轮问卷,但有效问卷的回收率仅为17.6%。尽管204个样本的基本特征在年龄段、最高学位、职称和担任博导情况与上海6所样本高校全体工科女性教师基本情况的一致性均较高,具有一定代表性,但受低回收率的限制,本研究结果难以推广至更大范围。第二,本研究的样本仅覆盖到上海部分高校的工科女性教师,样本的职称分布呈现“纺锤形”[27](即,中级人数最多,高级和副高级人数相对较低),而最新统计数据[28]显示,上海高校教师的职称分布呈现“金字塔型”(即,中级最多,副高和正高级次之)。建议今后的研究增加样本高校的数量,从而得到高校女性教师科研自我效能感更为全面、丰富的图景。