我国与“一带一路”沿线国家金融风险空间关联网络及传染效应分析

张 帅

(1.新疆财经大学 金融学院,新疆 乌鲁木齐 830012;2.新疆财政与金融协同创新研究中心,新疆 乌鲁木齐 830012)

一、引言

随着世界经济一体化程度的不断提升,全球大部分国家在投资、贸易、生产等领域呈现出较强的联动效应。金融业混业经营、资金跨市场流动、机构交叉上市成为当前国际金融市场的常态,不同市场之间的联动性日益加强,在推动全球经济快速发展的同时,也提高了一国金融风险向其他关联国家进行传播及蔓延的可能性,2008年美国金融危机及2010年欧洲债务危机对全球金融市场的冲击一定程度上揭示了金融风险的跨国传染特性。防范及应对潜在国际金融风险的传染已经成为众多学者关注及研究的方向。当前全球经济形势依然严峻,尤其在面临新冠肺炎疫情的冲击下,世界主要经济体宏观经济增长均遭受重创,多国股市跌幅明显。2020年2月3日中国上证综合指数暴跌7.72%①资料来源于:东方财富网(https://finance.eastmoney.com/a2/202003191425025268.html)。;美国股市在2020年3月9日至3月18日单日跌幅超过7%的次数达到4 次②美国股市实行7%的涨跌幅限制。,跌幅次数再创历史记录③资料来源于:东方财富网(https://finance.eastmoney.com/a2/202003191425025268.html)。;2020年3月12日,除美国股市外,包括泰国、韩国等在内的7 个国家股市跌幅均达到了各国涨跌停板,全球金融市场风险显著提升④资料来源于:新浪财经网(https://finance.sina.com.cn/roll/2020-03-12/doc-iimxyqvz9991976.shtml)。。同时在新媒体环境下,信息的快速传播加速了风险舆情的蔓延,进而引发投资者情绪波动及金融市场风险,为金融风险的防范及化解带来严峻挑战。面对复杂的外部环境,我国在深化金融业对外开放的同时仍须重点关注来自国际金融市场的风险传染。

截至2021年1月末,中国与171 个国家和国际组织,签署了205 份共建“一带一路”合作文件,开展项目达到2000多项⑤资料来源于:中国经济网(http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/202101/30/t20210130_36274307.shtml)。。尤其面对新冠肺炎疫情的冲击,我国同沿线国家共克时艰,不断探索投资合作模式,完善机制平台建设,推进贸易合作渠道畅通,共同推进“一带一路”倡议沿着更高层次、更广领域发展⑥资料来源于:继续高质量共建“一带一路”——论习近平主席在博鳌亚洲论坛2021年年会开幕式上的视频主旨演讲(http://news.cri.cn/20210422/dd1d1ef4-19c5-ce39-7252-bedec9d0d807.html)。。随着我国与“一带一路”沿线国家在经贸及投资领域的合作日益深化,我国与其市场的联动性将逐渐得到提升,这可能成为国际金融风险传导的基础。加之“一带一路”沿线国家涉及范围广,国家之间经济发展差异大,市场不稳定因素繁多,金融风险成因复杂多样,防范金融风险传染难度较大。在此背景下,探索我国与“一带一路”沿线国家金融风险的空间关联性,把握风险传染方向及强度,对于化解外部风险对我国金融市场的冲击,完善金融风险国际传染防范机制,推进国内金融市场稳健运行具有一定现实意义。

二、文献综述

国内外学者针对国际金融风险传染进行了丰富的研究,且形成了规范的分析范式及丰富的研究成果。从风险传染模型的选择来看,主要集中在以下方面。

第一是Granger 因果关系类模型。2008年美国金融危机期间,世界主要国家的期货市场是股票市场风险溢出的Granger原因(周翔和蒋翔林,2009)[1],美国作为风险传播源的同时也受到来自欧亚国家外汇市场风险溢出的影响(田巍,2010)[2];在面临突发因素冲击下,我国金融各部门之间存在显著的非线性Granger 因果关系(杨子晖等,2019)[3]。该类模型对于测度国家之间金融风险的传染方向具有明显优势,但对于风险传染强度的测度则相对不足。

第二是GARCH 类模型。部分学者通过采用该类模型验证了2008年美国金融危机及欧洲债务危机期间,大多数国家之间存在的金融风险溢出效应(周舟等,2012;Sibel,2012;陈赤平和陈海波,2018)[4-6],且该期间美国石油现货市场对我国上证指数同样存在着风险传导(刘湘云和朱春明,2011)[7]。该类模型同样侧重于风险传染方向的考察,且对数据频率的要求较高。

第三是CoVaR 类模型。该类模型通常用来考察单一机构或市场对整体系统性金融风险的贡献度,如Anastassios 和Georgios(2015)[8]运用该类模型验证得出银行业相比于其他行业对英国金融市场风险传染的贡献度更高;Lin 和Edward(2018)[9]采用该类模型验证了不同类型金融控制公司对台湾金融市场的风险传染效应;Mensi等(2017)[10]利用该类模型同样发现股指与贵金属价格、石油价格之间存在着风险溢出效应。然而该类模型在国家层面金融风险传染的应用较为匮乏。

第四是Copula类模型。该类函数能捕捉到变量之间非线性相关性及随机变量尾部分布的相关信息,对于非线性风险传染的测度精度较高。Rodriguez(2007)[11]采用混合Copula 模型对历次全球金融危机的传染特征进行了考察,有效印证了该模型的实用性;部分学者同样采用该类模型验证了2008年美国金融危机期间,不同国家之间金融风险传染的特性(王璐,2015;祝宝江等,2019)[12-13]。然而由于部分风险事件对于序列相关性变化的冲击是短期且无规律的,这会导致该Copula 类函数结构变化不明显,致使研究结论出现误差。

第五是空间计量类模型。该类模型主要运用空间回归分析的优势对国际金融风险的传染渠道进行考察,部分学者利用该类模型验证了2008年美国金融危机期间国际金融风险的传染路径(程棵等,2012;武占云,2018)[14-15],实体经济传染渠道是主权债务危机和银行业危机爆发的主要动因。空间计量模型的估计结果受限于空间权重矩阵及控制变量的选择,尤其是风险传染变量的设定,因此该类模型在国际金融风险传染方面的运用相对较少。

第六是复杂网络模型。其依据国家之间的关联性构建风险传染网络,考察不同国家在传染网络中的地位,然而现有研究主要集中在对单一市场的风险考察。如曾志坚和吴汪洋(2018)[16]构建了基于贸易联系的风险传染网络,对亚太经济合作组织成员之间的风险传染效应进行了考察;Corsi 等(2018)[17]则是构建了基于债权市场的风险传染网络验证了网络的脆弱性导致风险传染的加剧。然而单一市场并不能反映国家整体金融市场的风险水平,相关结论只能体现不同国家局部市场之间的网络风险传染特征,研究市场范围有待拓展。

现有针对国际金融风险传染的样本国家选择方面仅包含“一带一路”沿线个别(部分)国家,如何光辉和杨咸月(2010)[18]、刘湘云等(2015)[19]、Dimitriou等(2013)[20]选择金砖国家①俄罗斯、印度为“一带一路”沿线国家。为样本验证了美国金融风险的溢出效应,Guidi和Ugur(2014)[21]选择保加利亚、土耳其、德国及英国股票市场风险溢出效应为研究对象。徐飞等(2018)[22]选择的全球28 个样本国家及其他学者选取的全球39 个样本国家中均涉及部分“一带一路”沿线国家。

纵观以上研究,当前国际金融风险传染基本建立在如2008年美国金融危机、2010年欧洲债务危机等重大风险事件的基础上,考察美国等发达经济体对世界其他国家的风险溢出效应,研究结论随着样本国家选择的不同而呈现差异;在金融风险传染指标选择方面,通常使用股价波动率、汇率波动率作为金融风险的代理变量,然而单一指标并不能精确衡量国家金融风险的整体状态;且针对“一带一路”沿线国家金融风险传染效应的研究相对较少,仅涉及其中部分国家,并未形成全面、系统的研究成果。

本文的边际贡献在于:(1)将宏观经济因素纳入国际金融风险的衡量当中,使得国际金融风险的评价更加全面;(2)通过引入修正的引力模型构建金融风险空间关联系数,克服了传统单变量金融风险评价中选择Pearson 相关系数作为社会网络构建的不足②Pearson相关系数并不适用于包括宏观经济因素在内的多指标合成的金融风险变量。;(3)选择我国与“一带一路”沿线国家为研究样本,为后续该区域及相关领域的研究提供初步结论及经验参考。本文的研究结论对于我国在推进“一带一路”倡议的进程中,及时有效地做好金融风险防控预案,提升金融机构风险应急处理能力,降低国际金融风险对我国金融市场的冲击具有一定参考意义。

三、研究方法及设计

(一)金融风险网络传染效应的理论基础

20世纪90年代以来,相继爆发的欧洲货币体系危机(1992年)、墨西哥金融危机(1994年)、亚洲金融危机(1997年)、美国金融危机(2008年)、欧洲债务危机(2010年)对区域③部分金融危机的传播及影响通常存在于如欧洲市场、亚洲市场等局部范围内,故本文将区域概念界定为受到金融危机冲击影响下的所有国家所属范围的组合,当世界各大区域绝大多数国家均受到金融危机的影响时,此时区域概念上升至全球概念。(全球)金融市场的稳定带来了巨大冲击,这使得部分国家金融监管当局认识到,区域金融市场是由不同国家金融市场之间依靠资金流动连接而形成的网络。在网络结构中,不同国家金融市场作为网络中的节点,凭借相互之间资金交易、资本流动等关联性形成网络结构中的连线,而处于高连接的单个国家金融市场则成为金融网络结构中的核心,其运行的稳健与否决定着整个区域金融市场的稳定。金融风险正是基于网络节点间的关联性从而实现其在不同金融市场之间的传染,且网络的结构特点使得金融风险的传染具有协同性及放大性。当局部网络节点爆发金融风险时,会通过网络连线向其他金融市场进行传染,同时被传染的金融市场又将成为新的风险源并借助网络结构传递至更多市场,从而实现以局部传染源为中心的多重市场协同联动的风险溢出效应。

金融风险网络传染的实质是不同金融市场之间的联动性,该联动性主要通过不同国家之间跨市场投资以及贸易往来的方式实现,世界银行将此联动性定义为国际金融风险传染的金融贸易渠道,且得到了学术界的广泛认同。一方面,金融危机爆发国可通过“竞争性货币贬值”引发贸易联系国货币危机的爆发,同时造成贸易伙伴国贸易逆差及经济基本面恶化;另一方面,跨国投资者在不同市场间的资产配置以及跨国银行之间的资金借贷使得不同国家金融市场之间形成一定的关联性,局部市场金融风险的爆发可能会通过资金链条传染至其他市场。

社会网络分析法是解析网络结构及节点联系的一种动态方法,是对社会网络中个体参与者间相互影响关系的考察。部分学者将该模型运用到区域金融风险传染的研究中,通过绘制社会网络关系图对金融风险进行可视化及空间化分析,从而把握区域金融风险的网络传染特征。“一带一路”沿线国家从区域属性上来看,符合社会网络分析的要求,借此本文选择构建社会网络模型对我国与“一带一路”沿线国家金融风险传染特征进行考察。

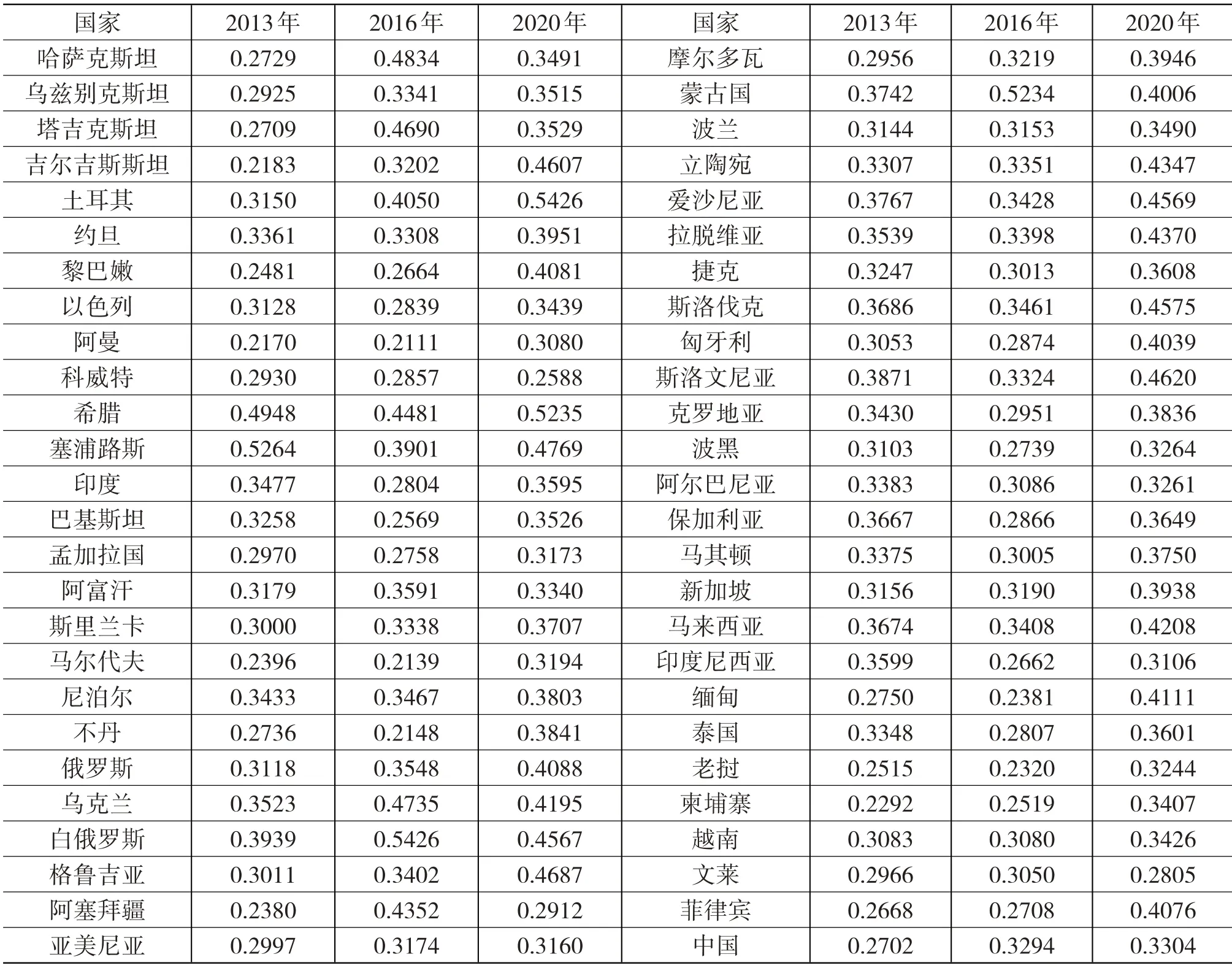

(二)金融风险指标选择

为了能够从整体层面衡量各国金融风险状态,本文拟从宏观经济(GDP增长率、通货膨胀率、失业率)、银行市场(不良贷款率、M2 增长率、银行信贷/GDP、M2/GDP)、外汇市场(汇率波动率、外汇储备/GDP)、国际债务(负债率、短期外债/外债、外债/外汇储备)四个层面构建金融风险评价指标体系。同时采用熵权法、相关系数法、CRITIC法、变异系数法分别对各风险评价指标权重进行测算,取平均权重进而构建金融风险指数作为衡量“一带一路”沿线国家金融风险状态的指标。鉴于部分国家数据缺失,最终选择的样本包括我国在内共计52个国家,研究时间跨度为2013年至2020年,具体如表1所示。

表1 我国与“一带一路”沿线国家金融风险指数(部分年份)

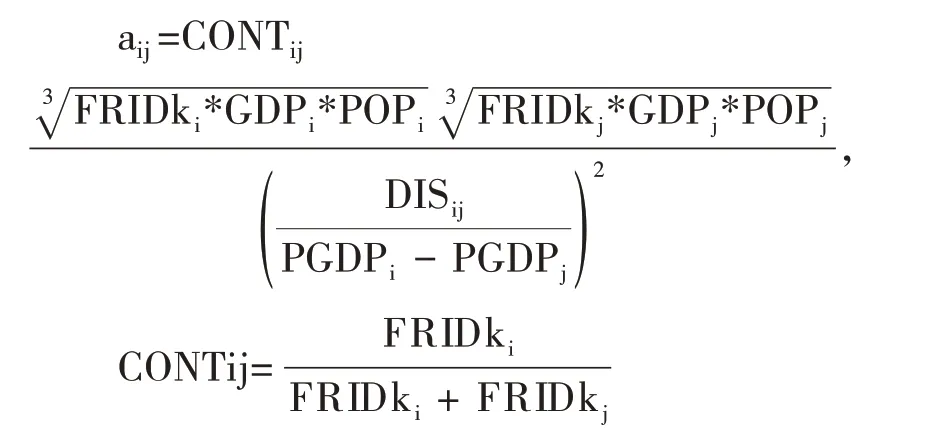

(三)金融风险空间关联矩阵的构建

构建网络关联矩阵是社会网络分析的基础,现有针对单指标金融风险(汇率波动率、股价波动率)的网络分析中,通常选择Pearson 相关系数构建关联矩阵,但该方法对于涉及金融风险多指标评价的宏观经济数据则不适用。故本文选择修正后的引力模型来构建我国与“一带一路”沿线国家金融风险关联矩阵,并将各国经济水平及地理位置纳入考察范围,原理如下所示:

其中,aij为关联矩阵第i行第j列的数值,FRIDK为各国金融风险指数,GDP 及PGDP 分别代表各国国内生产总值及人均生产总值,POP 为各国年末总人口,DISij代表两个国家之间的地理距离(参照大多数学者的做法,用各国首都间距离来衡量),CONTij代表i 国家在i、j 两国间金融风险关联中的贡献度。对测算出的关联矩阵每行系数求均值,若aij大于该均值,则赋值1,反映国家i 对国家j 存在风险传染;反之,则赋值0,认为国家i 对国家j 不存在风险传染。

(四)社会网络分析法参数设定

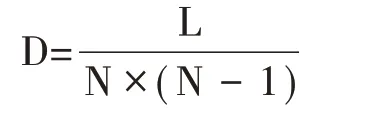

1.金融风险空间关联网络整体特征参数设定

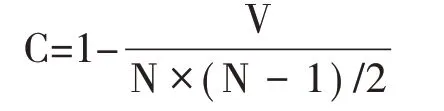

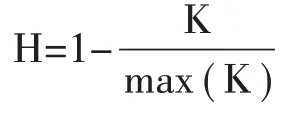

整体网络特征反映了网络内部52 个国家之间金融风险呈现的关联关系,本文选用网络密度、网络关联度及网络等级度指标来刻画。网络密度用来衡量国家之间金融风险联系的紧密程度。该值越大,风险联系越紧密。通常用网络中实际形成的连线数量(L)除以网络中存在的最大可能连线数量[N×(N-1),N代表网络规模]得到,其计算公式如下所示:

网络关联度用来测度金融风险关联网络的整体稳健性。该值越大,表示任意两国之间基本都存在直接或间接的连接渠道,网络整体越稳定。若V 代表网络中不可达点的对数,则其计算公式如下所示:

网络等级度用来衡量网络中各节点在多大程度上存在非对称性可达。该值越大,表明金融风险关联网络中处在边缘区域的国家居多。若K代表网络中不可达点的对数,则其计算公式如下所示:

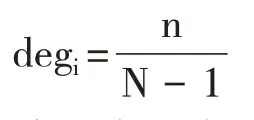

2.金融风险空间关联网络个体中心性参数设定

个体中心性反映了不同国家在整个金融风险关联网络中的地位,本文选用节点中心度、接近中心度及中间中心度指标来刻画。节点中心度反映单个国家在整个网络风险传染中的地位,该值越大,表示该国与其他国家金融风险传染的联系越多,在网络中的地位就越高。若n 表示与该国存在风险传染直接关联的国家数量,则其计算公式如下所示:

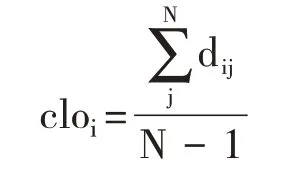

接近中心度用来测度单个国家不受网络中其他国家控制程度的强弱,该值越大,反映该国越处于网络风险传染的中心位置。若dij表示i 国与j 国间的最短距离,则其计算公式如下所示:

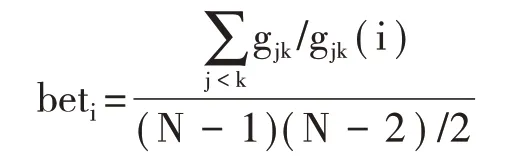

中间中心度用来衡量单个国家在风险关联网络中影响其他国家风险传染的能力,该值越大,说明该国对网络整体风险传染的影响就越大。若gjk表示j国与k国间存在最短路径的数量,gjk(i)表示连接j国与k 国的最短路径途径i国家的数量,其计算公式如下所示:

3.金融风险空间关联网络块模型分析

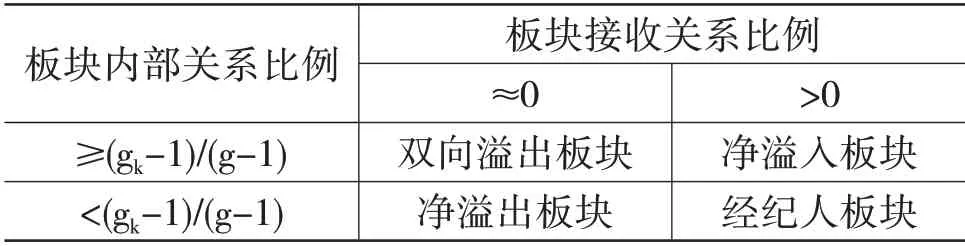

块模型通过采用空间聚类的分析思想,将具有相似风险传染信息的国家划分在一类,用来刻画风险关联网络中内部传染的结构特征。根据块模型相关理论,可将金融风险空间网络划分成四个板块。第一种是风险净溢入板块,该板块的特点是同时拥有来自该板块内部成员国家及其他板块的风险传染,且对其他板块的风险溢出效应较少。第二种是净溢出板块,该板块的特点是向其他板块风险传染的程度相比于向该板块内部成员国家更为明显,且较少受到来自其他板块的风险传染。第三种是双向溢出板块,该板块的特点是对板块内部及板块外部成员国家均产生明显的风险传染,且受到来自其他板块风险传染的影响较小。第四种是经纪人板块,该板块的特点是既受到其他板块的风险传染,同时又向其他板块进行风险溢出,在关联网络风险传染中发挥“中介”效应。

假设Bk板块中包括gk国家,则理论上该板块内部可形成的连接数量为gk(gk-1)。若网络整体拥有g 个国家,则Bk板块与其他板块可形成的最大连接数量为g(g-1),我们得到Bk板块形成关系总数的期望比值为(gk-1)/(g-1)。通过比较板块实际内部关系与期望内部关系的大小,可得出四个板块的划分依据(见表2)。

表2 金融风险空间关联网络板块分类

四、实证分析过程

(一)整体网络特征分析

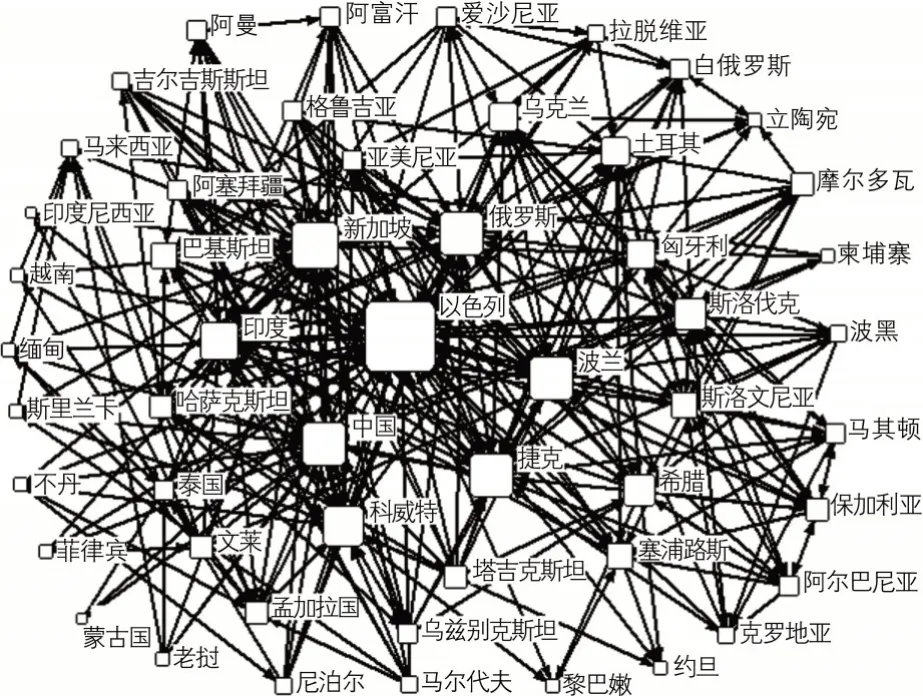

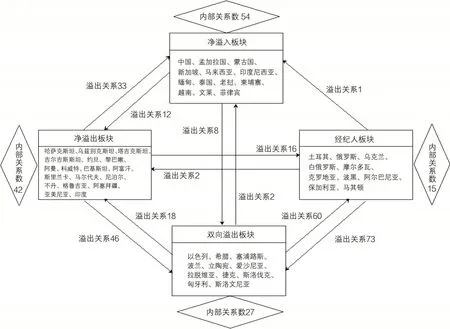

为了直观地刻画我国与“一带一路”沿线国家金融风险空间关联特征,本文绘制了2020年我国与“一带一路”沿线国家金融风险空间关联网络图(见图1)。从图中可以看出,我国与“一带一路”沿线国家金融风险具备典型的网络形态,且没有孤立点的存在。

图1 我国与“一带一路”沿线国家金融风险空间关联网络图(2020年)

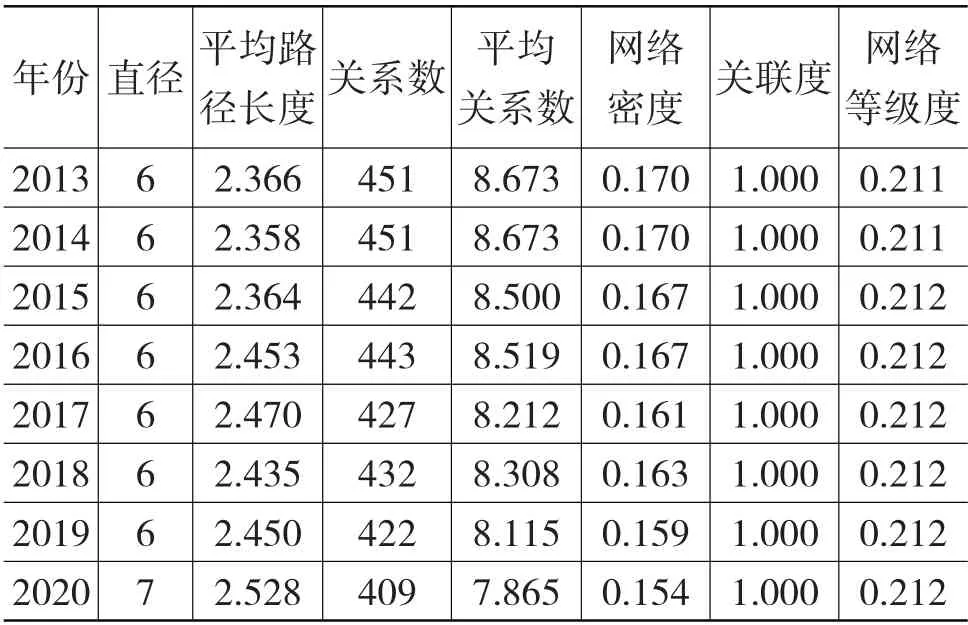

表3显示了2013年至2020年我国与“一带一路”沿线国家金融风险空间关联网络整体结构特征的变化趋势。

表3 我国与“一带一路”沿线国家金融风险空间关联网络整体结构特征

首先,我国与“一带一路”沿线国家金融风险关联网络整体稳定性较差。其中网络直径及平均路径长度最大值分别为7、2.450,远小于网络中的国家数量(52),导致金融风险传染效率偏低;图1反映了除部分国家具有较高的网络连接外,大部分国家则只存在较少的连接关系,关联网络呈现不对称性。该结构特点使得整体风险关联网络较为脆弱,因为大部分国家的关联度较弱,只有当关联度高的国家受到外部冲击时,金融风险才能得以在网络中快速传播。“一带一路”沿线国家涉及范围广,尤其是东南亚与西亚、中东欧国家之间的空间地理位置较远;且大部分国家经济体量小,投资贸易规模低,导致部分国家之间的网络连接关系偏弱。

其次,虽然网络空间关系数、平均关系数及网络密度均呈现下降的态势,分别由2013年的451、8.673、0.170 减少至2020年的409、7.865、0.154,反映了我国与“一带一路”沿线国家金融风险的空间关联性在逐渐减弱。但是金融风险关联网络的关联度始终为1,表明我国与“一带一路”沿线国家金融风险依然呈现较为明显的空间关联性及传染特性。网络等级度保持相对稳定,基本维持在0.212。“一带一路”沿线涉及不同区域(如中亚、西亚、东南亚等)内的国家之间由于制度文化等方面的相似性以及地理位置的邻近,使得区域内国家之间呈现较为明显的关联性。同时,我国作为“一带一路”倡议的发起者,通过加强同沿线各区域国家之间的合作,充当了各区域之间间接联系的“媒介”。正是基于这种联动性使得金融风险空间关联网络呈现一定的传染特性。

(二)中心性分析

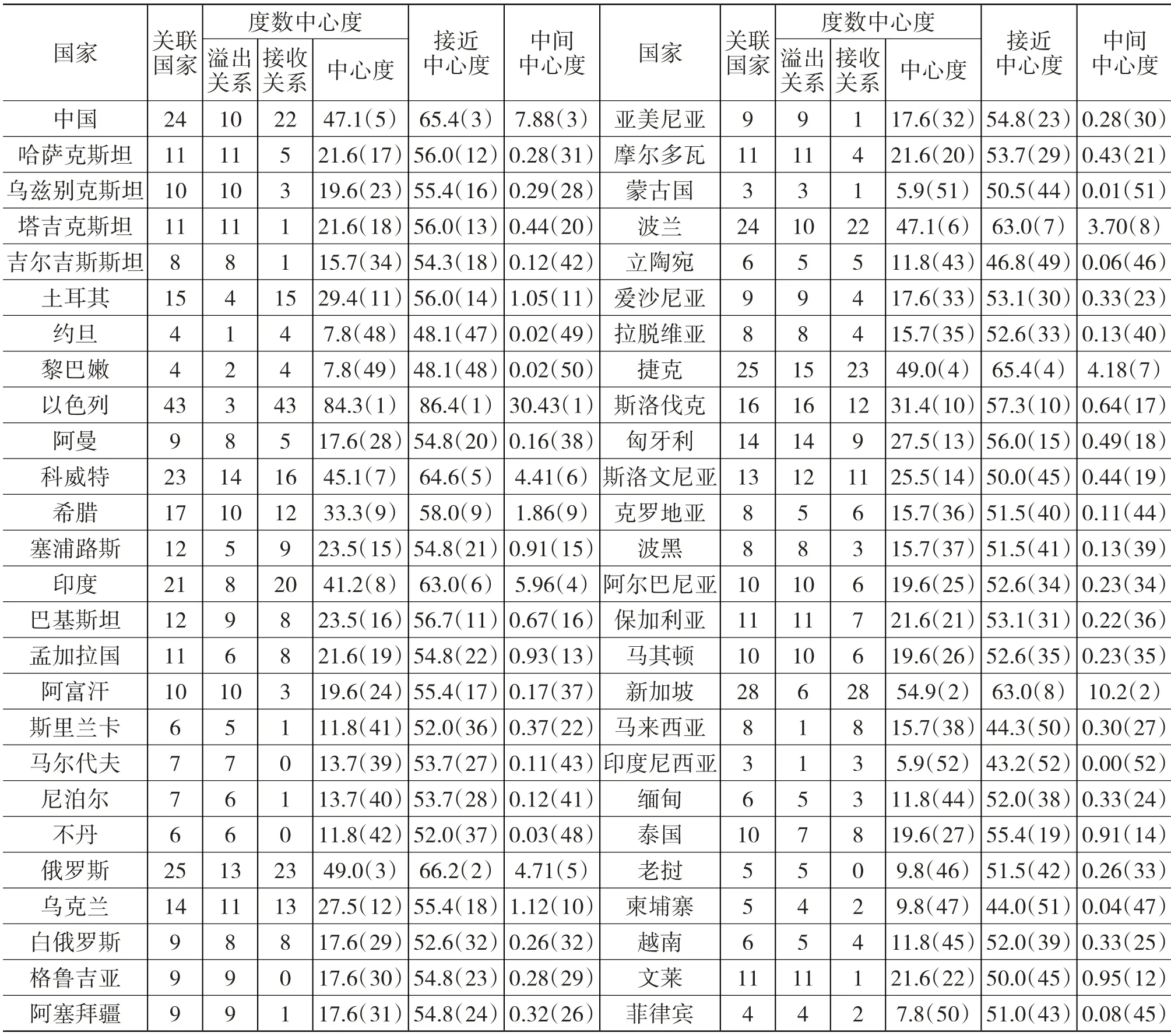

表4给出了我国与“一带一路”沿线国家金融风险空间关联网络度数中心度、接近中心度、中间中心度的测度结果(限于篇幅,仅列举2020年)。就度数中心度来看,该指标均值为22.9,中心度高于该均值的国家数量有16 个,反映了这些国家与其他国家间金融风险关联关系居多。其中,以色列度数中心度高达84.3,与43 个国家存在风险传染关系,说明该国家处于金融风险传染网络的中心位置。以色列作为中东地区唯一的发达国家,经济基础优越、市场环境良好、经济体制完善,但受到中东区域地缘政治因素的影响,该国家面临较大的外部风险冲击;同时作为连接中东欧与西亚、南亚的桥梁,以色列在经贸往来层面有着天然的地缘优势。新加坡(54.9)、俄罗斯(49)、捷克(49)、中国(47.1)、波兰(47.1)、科威特(45.1)、印度(41.2)的度数中心度均超过了40,反映了这些国家处于金融风险传播的次中心位置。值得注意的是,处于金融风险关联网络中心及次中心位置的国家在各自区域(中东欧、西亚、中亚、南亚、东南亚)内经济发展水平相对较高,侧面体现了经济实力雄厚的国家在金融风险传染过程中的作用越明显。度数中心度低于10的国家如印度尼西亚(5.9)、菲律宾(7.8)、约旦(7.8)、黎巴嫩(7.8),它们在相应区域内经济体量相对较小,对整体金融风险传染的贡献度较低,从而处于关联网络的边缘位置。“一带一路”沿线国家区域跨度较大,地理位置及经济基础的差异使得部分经济体量较小的国家之间联系偏弱;而发达经济体不仅在各区域内发挥着经济引领的功能,同时通过投资贸易等途径与其他经济体建立了更为广泛的联系,从而致使发达经济体在整个风险网络中扮演着重要角色,而经济体量较小国家则处于网络边缘位置。

表4 我国与“一带一路”沿线国家金融风险空间关联网络中心性分析(2020年)

接近中心度指标均值为54.9,高于该均值的国家与中心度排名靠前的国家基本保持一致,其中以色列的接近中心度高达86.4、其次是俄罗斯(66.2)、中国(65.4)、捷克(65.4),说明上述国家在风险关联网络中与其他国家间的距离更近,金融风险联动性更强,因此更靠近网络中心位置。就中间中心度来看,排名前五的国家依次为以色列(30.4)、新加坡(10.2)、中国(7.88)、印度(5.96)、俄罗斯(4.71),依然是各区域内经济体量居前的国家,不仅在金融风险关联网络中处于核心位置,同时扮演“中介”及“桥梁”的角色,对于金融风险在空间网络中的传播发挥着重要的控制及支配功能。原因主要在于经济发展程度较高的国家,金融市场建设相对完善,与世界其他国家在经贸领域的合作也越紧密,资金跨国流动效率较高,更加容易与其他国家建立金融风险传染的联系。

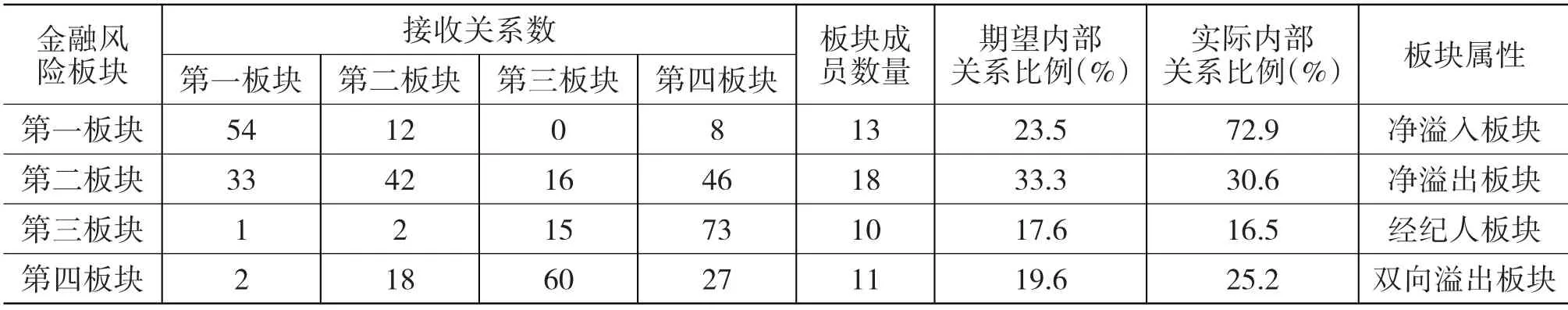

(三)块模型分析

根据前文块模型的分析原理,通过选择最大分割深度2,收敛标准0.2,对我国及“一带一路”沿线52个国家进行金融风险板块划分,结果如表5所示。其中,第一板块包括中国、蒙古国、孟加拉国、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、越南等国家,主要集中在东亚及东南亚区域;第二板块包括哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、印度、巴基斯坦、阿富汗等国家,主要集中在中亚及南亚区域;第三板块包括土耳其、俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯、摩尔多瓦、克罗地亚、保加利亚等,主要在西亚及中东欧区域;第四个板块包括以色列、希腊、塞浦路斯、波兰、立陶宛、捷克、匈牙利等国家,主要集中在西亚及中东欧区域。

表5 我国与“一带一路”沿线国家金融风险各板块传染效应分析(2020年)

表3显示了2020年我国及“一带一路”沿线国家金融风险关联网络中共形成409 条关联关系,其中板块内部各国家之间关联关系共138 条,不同板块之间形成关联关系共271 条,反映了四大板块之间金融风险存在显著的溢出效应。第一板块共发出74 条关系,其中54 条属于板块内部,共接收来自其他板块36 条关系。实际内部关系比例为72.5%,高于期望内部关系比例23.5%,且接收外部关系数量多于对外发出的关系数量。根据表2的判断标准得出该板块属于“净溢入板块”。第二板块共发出137条关系,其中104 条属于板块外部,共接收外部板块关系32 条。实际内部关系比例为30.6%,低于期望内部关系比例33.3%,且向其他板块发出的关系数量远高于接收的外部关系数量。因此该板块属于“净溢出板块”。第三板块共发出91条关系,其中76条发自板块外部,同时接收来自其他板块关系数量76 条,远高于内部关系数。且实际内部关系比例(16.5%)低于期望内部关系比例(17.6%),属于典型的“经纪人板块”。第四板块共发出107 条关系,其中27条属于内部关系、80条属于外部板块。且实际内部关系比例(25.2%)高于期望内部关系比例(19.6%),属于典型的“双向溢出板块”。

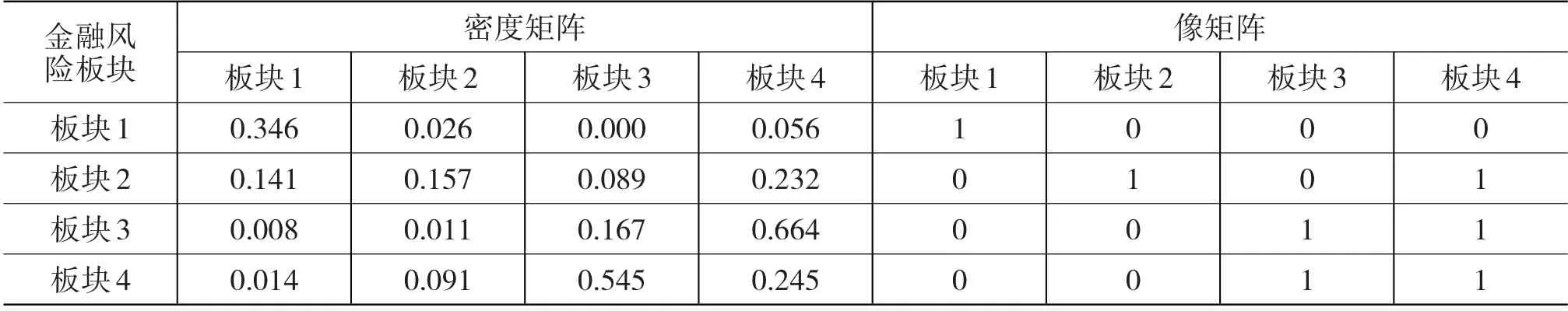

接着采用密度矩阵及像矩阵对四大板块间金融风险传染的整体分布情况进行考察。依据前文测算的2020年整体网络密度为0.154,定义四大板块密度矩阵中数值若高于整体网络密度,则将该板块赋值1,表示该板块存在金融风险集聚的现象;反之则赋值0。结果见表6。

表6 各板块密度矩阵及像矩阵(2020年)

从表6及图2中可以看出,我国与“一带一路”沿线国家金融风险传染效应呈现明显的空间集聚特征。其中包括东亚(中国、蒙古国)及东南亚在内的第一板块处于金融风险传染的第一集聚区,该板块金融风险的传染效应主要集中在板块内部国家之间,与其他板块之间的联动效应相对较弱。第一板块涉及国家尤其是东南亚区域与其他板块之间的空间地理位置距离较远,投资贸易往来规模整体偏低,金融市场联动性不强,金融风险传染渠道受限。而东南亚国家联盟的存在为该区域国家之间协同、稳定发展奠定了基础,为货物、投资、资金的自由流动营造了宽松的环境,国家之间的经济依存度整体较高,从而为金融风险的跨市场传染提供了便利。从历史经验来看,1997年东南亚金融危机的爆发就是很好的例证。

图2 四大板块金融风险传染效应分布

就我国来看,我国与东南亚区域在投资贸易领域的合作远高于其他板块,相互之间资金流动更加频繁,且经济发展水平均较高,加之地理位置毗邻,从而导致金融风险在板块内部之间形成相互溢出的结果。具体来看,我国受到该板块内12 个国家中9个国家的金融风险传染,同时对其中7 个国家进行了金融风险传播。

第二、三、四板块处于金融风险传染的第二集聚区,其中第四板块同时受到来自第二、三板块及板块内部的金融风险传染,并且对第三板块存在金融风险溢出效应,充当第二板块向第三板块风险传播的中介。第四板块处于“丝绸之路经济带”的最远端,且板块内部国家基本均属于发达经济体,投资贸易活动主要集中在板块内部国家之间以及其他欧洲国家,这也印证了该板块与第三板块(部分中东欧国家)之间存在金融风险相互溢出的结论。第二板块作为地缘政治较为复杂的区域,其国内政局的稳定性与否一定程度上会引发其他区域(如第四板块)的宏观经济波动及金融市场动荡,这种金融风险的传导更多的是通过经济基本面及投资者预期的变化而实现的。同时,第二、三、四板块之间空间地理位置相近,国家之间政治文化制度相似度高,经济基础发展基本均衡,板块之间经济联动效应较强,有效促进了金融风险在板块之间的传播。其中以色列、俄罗斯、波兰、捷克及印度在三个板块相互之间金融风险传染过程中发挥着关键作用。

(四)网络整体结构对个体属性的影响分析

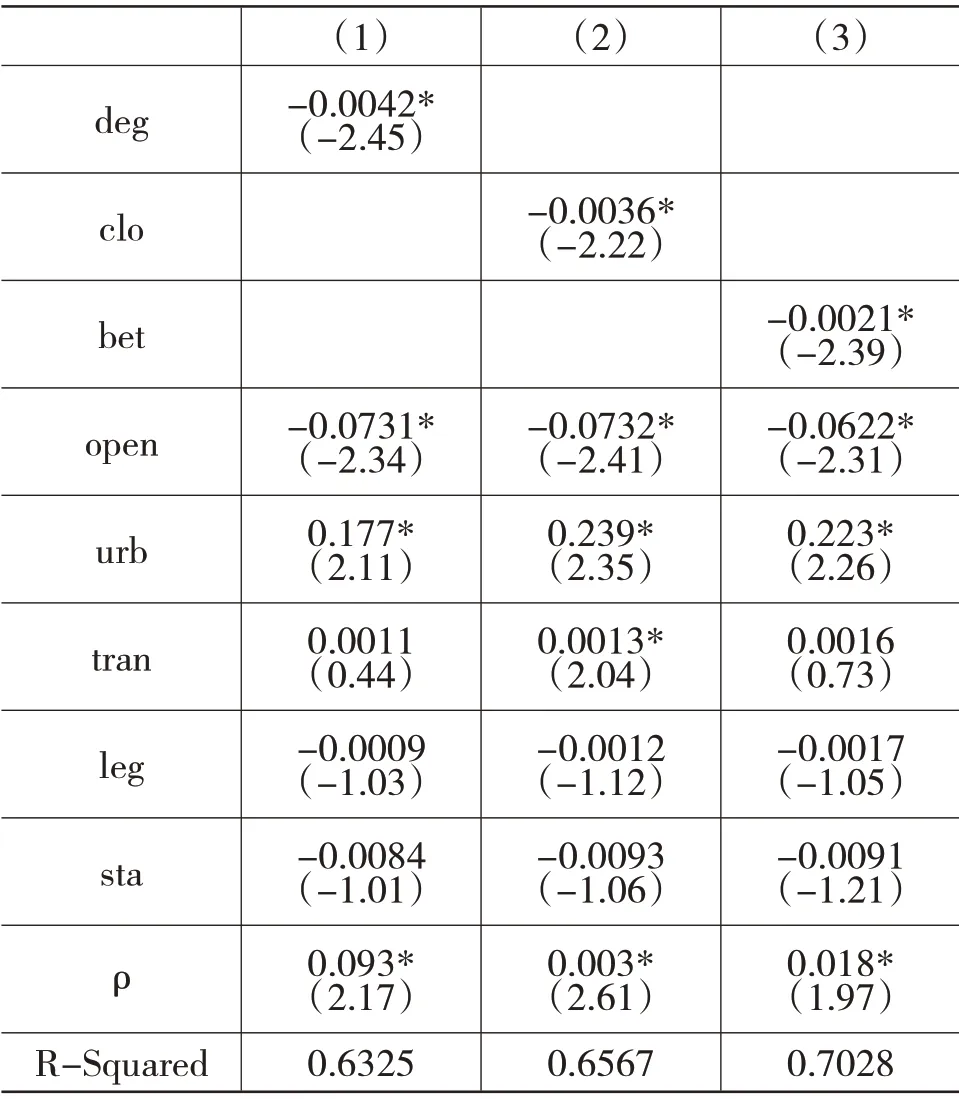

网络整体结构特征与个体属性数据存在相互影响及作用的关系。在我国与“一带一路”沿线国家金融风险关联网络整体特征分析的基础上,本文进一步考察网络中心特征对于不同国家金融风险水平(属性数据)的影响。选择前文测度的我国与“一带一路”沿线国家金融风险指数(FRIDK)为因变量,分别选择度数中心度(deg)、中间中心度(bet)、接近中心度(clo)作为自变量。同时在总结相关文献的基础上,选择对外开放度(open)、城镇化水平(urb)、市场透明度(tran)、政府法律效力(leg)、市场稳定性(sta)作为控制变量构建空间计量模型。其中对外开放度(open)用商品贸易占GDP 的比值表示;城镇化水平(urb)用城镇人口占总人口的比值衡量;市场透明度(tran)、政府法律效力(leg)、市场稳定性(sta)分别用企业信息披露指数、法律权力指数、国际谋杀犯罪率①部分国家部分年份数据缺失,本文采用插值法及预测方法给予补充。替代。空间计量模型的一般表达式如下:

其中W1、W2、W3(三者可相同)分别表示因变量、自变量及误差项的空间权重矩阵,本文选择基于不同国家之间空间距离的邻接矩阵作为其衡量指标;ρ、γ、λ 分别代表相应空间估计系数。依据空间效应表现形式的差异,模型可具体分为空间误差模型(SEM)(λ≠0;ρ、γ=0)、空间滞后模型(SLM)(ρ≠0;λ、γ=0)及空间杜宾模型(SDM)(ρ、γ≠0;λ=0)。

样本研究区间为2013年至2020年,数据来源于World Bank 及CEIC 全球经济数据库。分别将度数中心度(deg)、接近中心度(clo)、中间中心度(bet)作为自变量的模型估计结果[分别对应模型(1)、模型(2)、模型(3)]如表7所示②三种模型Hausman 检验均通过了5%显著水平的检验,故均选择固定效应模型;三种模型的LMLAG 及LMERR 均通过了5%显著水平下的检验,但R_LMLAG较R_LMERR更为显著,故均选择空间滞后模型(LAM)。因此,最终三种模型均选择固定效应的空间滞后模型。。

表7 模型估计结果

从模型(1)的回归结果可以看出,度数中心度(deg)的回归系数为-0.0042,且在10%的显著水平下通过了检验,反映了度数中心度越高的国家金融风险越低。首先,处于网络中心的国家与其他国家的互联互通越紧密,越便于其将本国金融风险传导及分散至其他国家。其次,处于网络中心的国家大多经济发展水平高,市场制度建设较为完善,金融风险防控能力相对较强,金融市场运行整体稳定性高。模型(2)及模型(3)针对中心度变量的回归结果与模型(1)基本相似,其中接近中心度(clo)、中间中心度(bet)的估计系数分别为-0.0036、-0.0021,且均通过了10%显著水平的检验,表明了接近中心度、中间中心度越高的国家金融风险水平越低。首先,接近中心度越高的国家,在关联网络中与其他国家的传染距离就越短,金融市场联动性就越强,从而极易将风险分散至其他国家。其次,中间中心度越高的国家,也可依靠“中介”效应,将本国及他国金融风险传导至第三国家。

三种模型针对控制变量的回归结果基本保持一致。一是对外开放度(open)与各国金融风险状态呈现负相关,估计系数分别为-0.0731(10%)、-0.0732(10%)、-0.0622(10%)③系数分别对应模型(1)、模型(2)、模型(3)的估计结果,下同。,反映了对外经贸往来可以通过贸易渠道将本国金融风险传染至其他国家,同时较高的对外开放度能够促进本国金融风险控制经验的积累及防范能力的提升,一定程度上降低了本国金融风险水平。二是城镇化水平(urb)与各国金融风险状态呈现正相关关系,回归系数分别为0.177(10%)、0.239(10%)、0.223(10%),反映了随着一国城镇化水平的提升,金融市场参与主体趋于多样化及复杂化,市场监管难度变大,潜在金融风险水平攀升。三是市场透明度(tran)与各国金融风险状态呈现正相关关系,除了接近中心度模型通过显著性检验外,估计系数为0.0013(10%),其他两个模型均未通过显著性检验,侧面体现了“一带一路”沿线国家市场透明程度整体不高,并未对金融风险的防范及化解发挥相应作用。四是政府法律效力(leg)和市场稳定性(sta)与金融风险呈现负相关关系,但均未通过显著性检验,侧面反映了“一带一路”沿线国家法律制度及市场稳定程度有待完善及提升,保障一国金融市场稳健运行的能力较弱。最后空间回归系数均通过了10%显著水平下的检验,回归系数分别达到0.093、0.003、0.018,反映了我国及“一带一路”沿线国家金融风险呈现地理位置的空间关联性。

五、研究结论与启示

本文采用社会网络分析法对我国与“一带一路”沿线国家金融风险的空间关联特性及网络传染结构进行了研究,并考察了网络中心特征对于不同国家金融风险状态的影响,主要结论如下。

第一,我国与“一带一路”沿线国家金融风险关联网络整体呈现不对称性,网络结构较为脆弱。第二,我国与“一带一路”沿线国家金融风险呈现明显的空间关联性及传染特性,但关联效应在逐渐减弱。第三,经济发展水平较高的国家更容易处于风险关联网络中的核心位置,同时扮演“中介”及“桥梁”的角色。第四,包括东亚及东南亚在内的第一板块金融风险的传染效应主要集中在板块内部国家之间,与其他板块的联动效应相对较弱;而第二、三、四板块相互之间金融风险的传染效应则相对较强。第五,一国在风险关联网络中网络中心度的提高能够降低该国金融风险的整体水平①虽然本文中心性及块模型分析部分是以2020年的实证结果为例,但通过对2013年至2020年各年份实证结果的对比来看,主要研究结论并未呈现太大变化,一定程度上反映了研究结果的稳健性。。

基于上述研究结论,本文提出对策建议如下。

第一,要深刻认识到我国同“一带一路”沿线国家金融风险空间关联网络的结构特征及传染效应。根据研究结论,我国作为“风险净溢入”板块的成员国家,相比于“丝绸之路经济带”沿线,我国同“海上丝绸之路经济带”沿线国家金融风险的联动特性及传染效应更明显。因此,应加强同东南亚国家在金融领域的深化合作及风险防范的政策沟通,强化金融风险监管协调处置机制,不断提升金融机构风险应急处理能力。实时监测该区域国家金融风险动态,加强金融市场信息收集工作,完善金融风险预警机制,提升监管机构金融风险预判能力。就国内而言,建立完善与开放金融体系相匹配的国内宏观审慎监管制度,强化国际资本流入流出监管,有效维护国内金融体系稳定及国际收支平衡。完善市场信息披露制度建设,不断提升金融市场透明度,有效降低市场不确定性风险,从而稳定市场参与主体信心。

第二,要充分认识到网络中心度对于降低国家金融风险的重要作用。继续推进同“一带一路”沿线国家在经贸、投资等领域的合作②根据前文社会网络构建的原理,一国与其他国家经贸、投资领域合作的加强能够提升该国在整体网络中的地位。,持续加强政策沟通及政治互信,不断提升我国在金融风险空间关联网络的中心地位,从而为金融风险的溢出提供更多渠道。但同时需要注意,国际贸易及跨国投资也是国际金融风险传染的重要渠道。因此,我国在加强与“一带一路”沿线国家贸易往来的同时,应积极扩大贸易市场范围,不断提升对“一带一路”沿线其他国家贸易份额,力争降低对个别国家或区域(如东盟)的外贸依存度。可通过提升贸易成本的方式降低沿线国家金融风险对我国市场的冲击,同时增加对经常项目的监管强度,严查外汇收支与实际贸易的一致性,防范投机资本依靠虚假交易进行跨境转移。在加强同“一带一路”沿线国家投资领域合作的过程中,不断完善对“一带一路”沿线国家投资环境的评估,积极拓展投资行业及投资区域,合理筛选可行性强、投资收益稳定、技术成本具有相对优势的投资合作项目。完善对外投资企业信息综合服务网络共享平台建设,充分发挥行业协会的关键作用,及时引导投资企业规避风险。

第三,要充分重视对网络中心国家金融风险的动态监测。金融风险关联网络的整体特征决定了国家金融风险在网络中的传导主要通过中心节点国家进行。因此,要加强对以色列、俄罗斯、印度、波兰、捷克等中心国家金融风险的监测,尝试同上述国家通过协商方式构建金融风险传染国际协调处置机制,可采取联合公约的方式明确风险传染的损失评估、处置及化解方案设计,成员国损益分担机制及处置方案效果评估等相关事宜,不断提升成员国落实具体方案的积极性。选择合适预警模型,针对上述国家金融风险进行及时监测,有效把握相关国家金融风险实时状态及动态变化,及时做好金融风险防控预案,从而降低相关国家金融风险对我国金融市场的冲击。