基于“三全育人”背景下PDCA四阶循环理论的高校学风建设评价体系研究

黄惠晶

(集美大学工商管理学院,福建 厦门 361021)

习近平总书记在全国教育大会上强调,教育应围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本问题,高等教育需构建与教育改革相适应的人才培养模式。优良的学风建设,是完善高等学校人才培养工作的应有之义,是推动高校教育改革的不懈动力,是高校“双一流”建设和内涵式发展的坚实基础。近年来,高等学校中违背学术诚信、违反学风规范、违弃科学道德的现象时有发生,切实提高学风建设水平的工作刻不容缓,科学有效地衡量高校学风建设水平的研究应运而生。

国内教育界学者对于高校学风建设评价的研究成果颇丰,但大部分是定性分析和理论描述,较少文献运用定量分析法。李适(2017)[1]结合信息化时代的契机,从学习主体、教学引导、教学环境三个方面着眼,提出应充分运用网络信息技术为高校学风建设评价提供有利平台。兰淇(2019)[2]采用思想道德、学习情况、实践创新三个指标构建高校学风评价体系,从学校、教师、学生、家庭和社会五个层面分析影响高校学风建设的因素。教育部强调,高校要构建多方协作的学风建设工作体系,充分发挥专家咨询会的作用。本文综合运用文献分析法、层次分析法、综合模糊评价法、德尔菲法等,力求构建“三全育人”背景下一套完整、科学、有效的高校学风建设评价体系,并从管理学的角度,提出一条提高学风建设水平、促进人才培养的高校PDCA 四阶循环的发展路径。

一、当前高校学风建设的现状分析

根据教育部公布的数据和国内高校的普遍现状进行一分为二的分析,一方面,学生的“学”:目前我国大学生总体上学习态度较为端正、求知探索的信念较为浓厚;另一方面,教师的“教”:目前高校教师均是高学历人才,总体上专业知识和教学技能都较为卓越。但随着高等教育的普及化,一些不良风气进入校园,同时受互联网信息时代的冲击,高校学风建设存在着不同程度的难点和痛点。宏观层面来看,急功近利、考试违纪、学术不端、学术造假等现象在高校时有发生。微观层面来看,大学生学习态度浮躁化、学习目的功利化、学习内容应试化、学习时间碎片化等现象皆有所见。可见,学风建设的优化工程是营造高校风清气正育人环境的基石,也是高校提升育人成效的关键。

二、基于“三全育人”背景下高校学风建设评价体系的构建

鉴于当前高校学风建设的现状分析,为切实有效提升国内高校学风建设水平,需构建基于“三全育人”背景下学风建设评价体系作为提升路径的依据。

(一)“三全育人”与高校学风建设的内在逻辑

“三全育人”即全员、全过程、全方位育人的有机统一,在2017年出台的《关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见》文件中首次被提出,已成为我国高校思想政治和日常教育的行动指南和思想保障[3]。人才培养的育人工程是高校办学的根本任务,学风建设是育人工程的重要抓手,“三全育人”为高校学风建设提供坚实理念保障,同时学风建设是践行“三全育人”理念的重要阵地,良好的学风环境有助于提升高校“三全育人”的工作成效,二者相辅相成、不可分割,有机统一于培养“五育并举”的新时代接班人的人才培养目标中。

(二)学风建设评价体系的构建原则

为研究高校学风行之有效的长效建设路径,需构建高校学风建设评价体系作为参照依据。本文构建学风建设评价体系的原则有:1.客观性。学风建设的评价体系中各个指标均采用文献分析法、德尔菲法进行选取,旨在科学地对学风建设进行客观反映;2.全面性。本文基于“三全育人”背景下探讨学风建设评价体系,更加侧重于构建要素全面、有层次性、整体有机统一的学风建设评价体系;3.典型性。反映学风建设的指标有多种维度,但本文通过大量前期走访调研工作,选取最关键的4 个指标作为一级评价指标,保证学风建设评价体系的代表性和典型性;4.有效性。确保各个评价指标的可得性、可理解性、可分析性,学风建设评价体系的建设不能只停留于纸上,而应该落到实处,真正为各高校提供建设性的帮助和指导性的作用,切实有效应用到高校学风建设评价中。

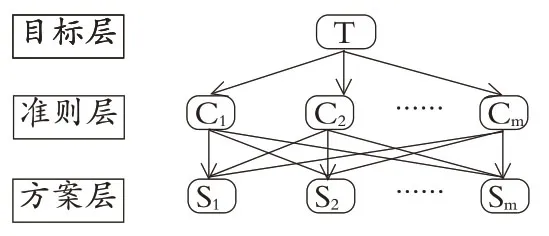

(三)学风建设评价体系的构建方法

本文运用层次分析法、德尔菲法,构建由4 个一级指标、16 个二级指标组成的高校学风建设评价体系。层次分析法(The Analytic Hierarchy Process,简称AHP)是由著名运筹学家T.L.Satty 提出定性分析与定量分析相结合的决策方法,该方法被广泛应用于教育、医疗、农业等研究中[4]。AHP 的基本原理是围绕一个抽象的、定性的总目标而进行层层递进目标拆分,即“目标层—准则层—方案层”三个层级(图1),各层级有多个定量分析的指标进行衡量,最终通过定量分析与检验,以得到总目标的最优决策方案。

图1 层次分析法的基本原理

层次分析法的研究步骤首先需搭建围绕总目标的指标体系,该步骤是研究的重中之重,唯有科学审慎合理地制定出总体框架图,才能为后续的研究奠定基础。其次,通过构建对比矩阵来获取各个指标的权重系数,主要参照T.L.Satty 提出的1-9 标度法(表1)进行两两比较,得到判断矩阵。最后,进行一致性检验CI,结合随机指标RI,计算得到一致性比率CR=CI/RI,其中RI参照随机指标对照表(本研究中当n=4 时,RI=0.90),若CR<0.10 时则判定通过检验,以此得到各指标的权重系数。

表1 “两两对比”指标的1-9 标度法

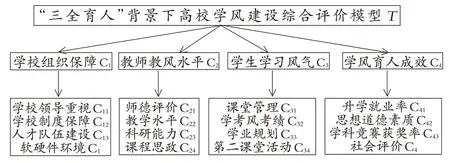

(四)基于“三全育人”背景下的高校学风建设评价模型

1.构建“三全育人”背景下高校学风建设评价指标体系

本文结合文献整理法和德尔菲法,查阅参考国内外文献研究,并走访调研了学风建设领域有重要影响力的教育界专家学者和地方“双一流”建设高校的教师与行政人员,并衡量专家学者的权威系数均高于75%,验证德尔菲法的有效性和科学性,以此确定出由4 个一级指标、16 个二级指标组成的高校学风建设评价体系(如图2)。

图2 基于“三全育人”背景下的高校学风建设综合评价体系

本研究的准则层有学校组织保障、教师教风水平、学生学习风气、学风育人成效构成,主要是基于“三全育人”总体背景而确定的,从学校、教师、学生、社会多维度分析高校学风建设的评价模型,这四个二级指标不仅体现了“全员”,还体现了“全过程”“全方位”的教育理念。高校学风建设是一个系统性工程,学校提供组织保障的力量,为学风建设提供环境和平台;教师发挥引领价值,为学风建设提供良好教风;学生是学风建设的主体,为学风建设提供微观基础;育人成效是学风建设的社会评价,直观反映出学风建设的社会影响力和辐射力。

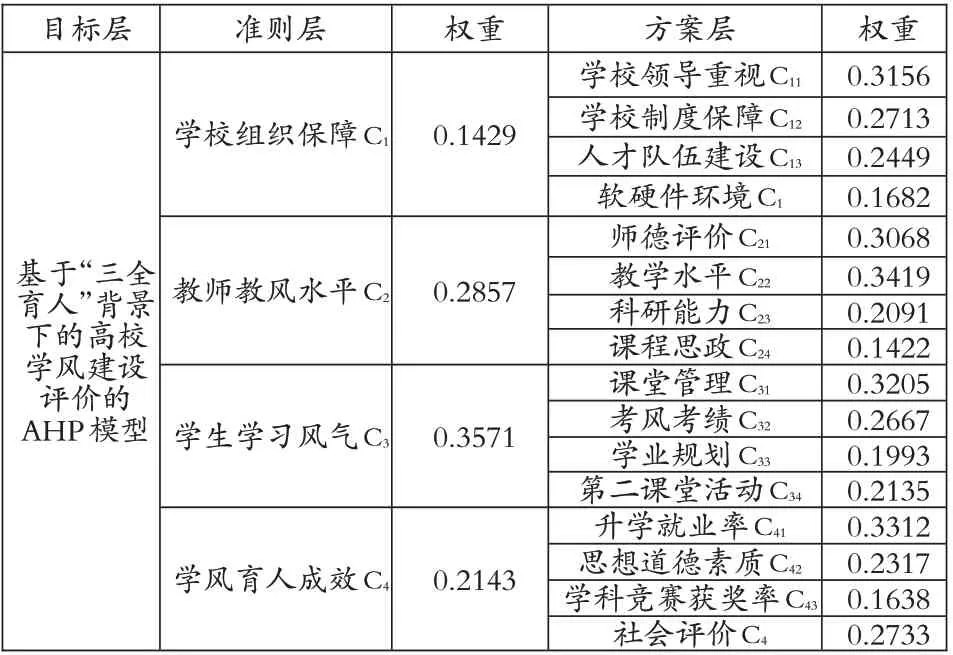

2.各级指标的对比矩阵及一致性检验

本文首先对一级指标进行权重的衡量,通过前期走访教育界专家和知名学者,并通过问卷调查对在校大学生进行调研,得到高校学风建设的一级指标对比矩阵。该矩阵认为,在学风建设评价指标中最重要的影响因素是学生学习风气,因为学风建设的出发点和落脚点都是人才培养,在提升学风建设中学生处于关键主体地位;教师教风水平是引领学生提升学习风气的重要因素,因此重要性次之;而学校组织保障和学风育人成效的重要性基本相同,学校组织保障是学风建设的前提,学风育人成效是学风建设的长效机制。

表2 一级指标的对比矩阵

表3 基于“三全育人”背景下的高校学风建设评价的AHP 模型

三、某地方“双一流”建设高校学风建设综合评价模型的应用

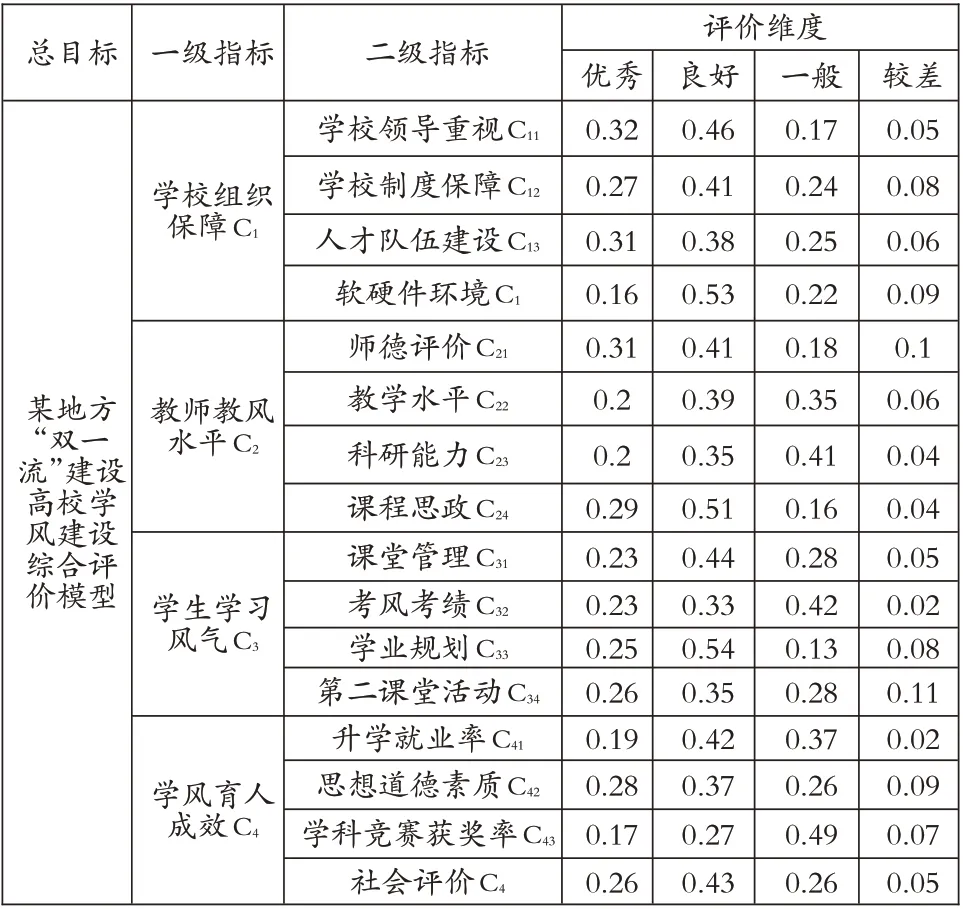

基于前文的研究,本文采用模糊综合评价模型,将基于层次分析法的高校学风建设评价体系进行实际测评应用,应用于某地方“双一流”建设高校。该高校已具有百余年办学历史,文化底蕴浓厚,且致力于建设“双一流”特色高校。本文邀请了该高校各学院教师代表、辅导员、学生干部按照高校学风建设评价体系的指标依次进行评价(如表4所示)。

表4 某地方“双一流”建设高校学风建设综合评价模型

运用模糊综合评价模型进行运算分析,通过构建每个一级指标下所有评价结果的矩阵Bn(n=1,2,3,4),利用一级指标的权重矩阵与评价结果矩阵Bn相乘结果得到模糊综合评价矩阵E=[0.26 0.40 0.25 0.09],根据最大隶属度原则,则判定该地方“双一流”建设高校的学风建设综合评价水平为“良好”。综合来看,可以认定该“双一流”建设高校的学风建设水平处于中等偏上水平,但也可以看出“优秀”和“良好”的评价矩阵属于比较持平的状态,因而该校学风建设要往较高层次提升仍需采取多方面的措施。

四、基于PDCA 四阶循环理论的提升高校学风建设水平的路径建议

基于前文“三全育人”背景下高校学风建设评价体系的研究及实例应用分析,本文采取PDCA四阶循环理论从以下四方面探讨提高高校学风建设水平的路径建议,旨在为国内各高校尤其是地方“双一流”建设高校提供新的思路和启发,促进高校培育优良学风、校园,营造风清气正、治理有方、全面育人的高校氛围。

(一)PDCA 四阶循环理论的原理

本文采取戴明环(PDCA 四阶循环理论)作为高校学风建设的研究方法,是管理学的重要研究方法分支,是研究管理质量提升的重要方法[5]。PDCA 循环理论由四个程序(P:规划阶段,D:执行阶段,C:检测阶段,A:改进阶段)构成一个循环,大环套小环,环环相扣,相互促进。第一次循环后,发现遗留的问题并接着进入下一个循环,直至目标质量得到一定的提升和改善(如图3)。PDCA 四阶循环理论的体系过程完整、循环反复运转、可持续发展、服务于质量提升等特征,适用于高校学风建设质量提升工程,为高校学风建设探索更加直观化、全局化、可行化的提升路径,反映了高校学风建设从制定计划→落实执行→检测短板→补齐短板→显著提升的过程,体现了认识到实践,再到认识,再到实践的发展规律。

图3 PDCA 四阶循环理论的基本原理

(二)基于PDCA 四阶循环理论的提升高校学风建设水平的路径研究

1.计划阶段:分析问题,制定高校学风建设的总体规划

制定计划是PDCA 循环理论的第一个环节,任何计划和目标在制定之前均需要立足现状、发现问题,才能分析问题产生的原因,并有针对性地提出解决问题、提升质量的总体规划。因此,各高校应成立学风建设领导班子和队伍。该团队应包含学校领导、教务处老师、各院分管教学的院领导、各院专任教师代表、各院辅导员代表、后勤工作人员等,采取多样化的方式,如问卷调研、实地访谈、专题研讨会等,全面、完整、客观了解学风建设目前存在的问题及原因。根据问题产生的原因和问题的主体对象分门别类进行整理,在高校党委领导下,制定“学校-学院-教研室-专业-班级-个人”六级高校学风建设的总体规划。规划内容维度应包含长期、中期、短期目标,涵盖宏观规划(学校层面)和微观计划(个人层面),兼具针对性和可行性。

2.实施阶段:多方合力,发挥“三全育人”的复合效应

实施环节是PDCA 四阶循环理论的关键一环,在提升高校学风建设水平工程中,需以下多方力量的共同支持与配合,发挥“三全育人”教育理念的价值引领,才能推进高校学风建设水平步入更高的台阶。

(1)校院两级的组织保障。成立专班致力于学风建设提升工程,强化顶层设计的科学性和有效性,制定一套服务于学风建设的奖惩机制,强化对教师队伍在学风建设方面的量化考核制定,注重发挥教师的引领地位,建设双师型教师队伍。注重对相关软硬环境的氛围营造,科学设置教学课程和培养方案。

(2)行政队伍的互相配合。辅导员和班主任是学生接触最多的教师,也是在学风建设方面能够起重要引领作用的队伍,应该发挥“辅+任”的合力,开展日常性思想政治教育工作和学风建设教育工作。充分利用“第二课堂”的作用,通过学生喜闻乐见的活动,真正推进“优良学风”入心入脑。

(3)教师队伍的建设提升。教师队伍应注重个人教学能力的提升和教学知识的不断深化,树立师德底线思维,创新课堂教学方式,改变“独角戏”式的大学课堂,充分调动全班上课积极性,拓展多样化的授课形式,发挥“课程思政”的作用,强化教育改革,掌握学生的基本特点,有针对性开展教学工作,并且适时提供教学帮扶,从根本上提高学生的课堂出勤率和考试优良率。同时,应加强对教师课堂管理的内外部监督,通过优良教风引领优良学风。

(4)学生干部的带头作用。规范学生干部的选拔任用制度、年度考评制度,注重学生干部队伍的建设和引领。学风建设中学生干部、党员干部是学生内部中一支有影响力的队伍,积极发挥“身边人感化身边人”的榜样示范力量,通过评选“学习之星”、开展“优秀学生讲坛”“一帮一”学习帮扶、优良学风宿舍评选等精品活动,让优良学风在学生中产生“以一带多、以多带多”的良好局面。

(5)学生个人的学风强化。学生是高校学风建设工作中的重要微观主体,一个高校的优良学风离不开每一位学生的自觉、自律。引导高校学生合理做好学业生涯规划,制定学习长、短期目标,端正学习态度,树立好学、乐学、善学的学习精神,从思想上认同学习的重要性,并将优良学风内化于心、外化于行。反对教育“内卷”,倡导互帮互助、合作共赢。

(6)家校配合,社会评价。学风建设的环境主要基于校园环境,但也离不开家庭、社会的大环境。高校应积极取得家长的信任,在学风建设方面保持同频共振,发挥家校协同育人的作用,让学生时刻感受到学习的重要性,并落到实处。如今社会上信息纷繁复杂,诸多“00 后”大学生依赖从网络上获取信息,因此学风建设亟须相关部门的有效管理,对各类信息进行审核和鉴别,避免社会不良舆论吞噬大学生的学习热情。

3.检测阶段:查缺补漏,强化学风建设成果的阶段考核

该阶段能够有效确保上述环节的执行效率和落实成效,起到承上启下的作用。根据本文构建的高校学风建设评价体系,各高校应建立一支有行动力、执行力、影响力的高校学风建设行动方案监督小组,涵盖学工部、教务处、辅导员、导师、班主任、学生干部等成员,多方联动、分组落实,不定期组织对学风建设的考评和调研,对师生进行抽查访谈,对各项数据指标进行量化对比。立足现状对标计划环节的总体规划方案,寻找差距和不足,及时提出整改方案。

4.改进阶段:反馈提升,促进学风建设质量的有效改善

改进阶段是一个PDCA 循环的最后环节,也是总结提升的关键。学风建设是一项复杂而持久的育人工程,在前期学风建设各阶段的实施效果无法一蹴而就,许多环节需要反复试验和改进才能取得成功。因此,在改进阶段应积极总结不足与经验,将好的经验形成文字、写入规章、立为制度,最后形成标准和优秀经验;将不足的地方反思分析,分主体、分对象进行研讨,及时提出改进方案和下一步注意事项,并带着问题与难点进入下一个PDCA 四阶循环,以期在循环过程中,切实提高高校学风建设的育人成效,推动高等教育的长足进步。