使用反向Rigidfix横穿钉系统重建前交叉韧带的临床疗效及安全性分析

罗仲流,胡勇,韩清民,高志,程松苗

(1.广州中医药大学第三临床医学院,广东 广州 510405;2.四川省骨科医院膝关节运动损伤科,四川 成都 610041)

前交叉韧带(anterior cruciate ligament,ACL)断裂是膝关节最常见的运动损伤,据统计,19世纪80年代美国每年大约有200 000人出现ACL损伤,而且每年大概有100 000例ACL重建手术[1]。19世纪90年代德国普通人群ACL断裂发生率为0.032%,而运动人群的发病率高达0.07%[2]。而现今随着国内生活质量的不断提高,喜欢运动的人越来越多,随之而来的前交叉韧带断裂患者也越来越多。前交叉韧带重建术(anterior cruciate ligament reconstruction,ACLR)越来越常见而且越来越重要,它能有效恢复膝关节稳定性,减少因ACL断裂所带来的继发性半月板及软骨损伤[3],是ACL断裂患者重返运动的重要保障[4-5]。使用“骨-腱-骨”重建ACL被认为是ACLR的“金标准”,但是随着对使用腘绳肌重建ACL的临床疗效及生物力学进行研究,发现与“骨-腱-骨”对比疗效没有明显的差异[6-7],而且腘绳肌的取材更加方便,并发症较少,选用腘绳肌重建成为常规ACLR的第一选择[8]。在使用腘绳肌重建的临床对比研究中发现,横穿钉(Rigidfix)能有效减少骨隧道的扩大[9-10],但Rigidfix系统股骨隧道定位要求采用经胫骨隧道定位法(TT法),其定位往往偏高、偏前,与现在常用的股骨隧道定位点(等长点或解剖点)都有明显的距离[11]。若采用前内侧入路定位法(AM法)定位,又容易诱发血管、神经及软骨损伤[12-15]。Yong等[16]通过尸体研究发现反向放置Rigidfix横穿钉系统制备横穿钉隧道可以有效降低医源性损伤,但至今仍缺乏临床疗效及安全性分析。本研究对使用此技术重建前交叉韧带的短期临床疗效及安全性进行评价,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 纳入标准:(1)前交叉韧带重建中通过前内侧入路反向放置Rigidfix横穿钉系统制备横穿钉隧道并使用横穿钉(Rigidfix)固定股骨端,使用Bio-intrafix固定胫骨端的患者;(2)选用腘绳肌作为移植体行ACLR的患者;(3)年龄14~60岁,未成年患者仅限骺线已闭合患者;(4)术后院内已完成MRI及CT复查的患者;(5)术后随访12~18个月。排除标准:(1)合并后交叉韧带、后外侧复合体或Ⅲ度内外侧副韧带损伤;(2)既往曾有其他膝关节外伤史、手术史及患肢骨折史;(3)患膝有严重关节炎并存在畸形的患者;(4)下肢合并严重力线发育不良;(5)患侧膝关节合并骨折。

2018年1月至2019年1月在四川省骨科医院因ACL断裂住院治疗的患者138例,男91例,女47例,年龄14~56岁,平均(31.44±10.14)岁。所有患者均符合ACL断裂诊断标准[17],最终经关节镜手术探查明确诊断及行前交叉韧带重建的患者,所有患者的手术均由同一手术医师完成。

1.2 手术方法 患者取仰卧位,全身麻醉并患肢股神经阻滞麻醉。患肢大腿预置气囊止血带控制出血。先进行常规膝关节镜检查,明确ACL断裂后,取同侧腘绳肌制备成移植体备用,并于移植体股骨端30 mm处以亚甲蓝标记。若合并半月板撕裂,先行半月板修整术或半月板缝合术。

股骨隧道制备:患膝屈曲120°,经前内侧入路置入ACL股骨隧道偏距导向器,于ACL股骨附着点右侧11点或左侧2点处作为进针点,钻入定位导针,术中予膝关节标准侧位透视,根据四格定位法[18]确定进针点是否准确(若进针点不准确,予以调整进针点后予再次透视,见图1);确定进针点无误后用与移植体直径相同的空心钻头沿定位针方向制作深度为30 mm的股骨隧道;在前内侧口置入与移植体同尺寸的Rigidfix横穿钉系统,于大腿内侧与水平成角20°~40°建立股骨端的横穿钉隧道(见图2),再予2.0克氏针置入横穿钉隧道,经关节镜下确认横穿钉隧道,准确穿过股骨隧道中心。

胫骨隧道制备:患膝屈曲90°,调整强生胫骨双叉定位器固定在55°,经前内侧入路置入关节腔内,选取外侧半月板前角根部游离缘与前内侧髁间嵴连线中点作为出针点,固定定位器与胫骨矢状面成角20°~25°,于胫骨前内侧锁定进针点后钻入定位导针,采用与移植体直径相同的空心钻头沿定位针方向钻透胫骨建立胫骨隧道。

固定:患膝屈曲90°,通过引线将移植体经胫骨隧道-关节腔-股骨隧道完全带入隧道,确认移植体30 mm标记处与股骨隧道口相平后,维持股骨端牵拉线张力情况下从横穿钉导管置入2枚Rigidfix横穿钉固定股骨端,胫骨端在患膝屈曲30°使用与移植体直径相同的Bio-intrafix固定。

1.3 术后处理 术后常规进行抗生素预防感染以及间断性冰敷治疗,术后6 h在患者可耐受下积极开展康复训练,包括股四头肌等长收缩、踝泵训练、直腿抬高训练。术后第1天,支具维持在伸直位保护下,持双拐部分负重下地站立,床上被动屈膝及床旁不负重主动屈膝;术后第2天,从患膝部分负重站立过渡到部分负重行走,增加下肢后侧肌群拉伸训练,以及双脚支撑平衡训练;术后2周,患者根据恢复情况床旁屈曲达到100°~120°,支具维持在伸直位保护下全负重下地行走(支具保护6周),增加单脚支撑平衡训练。术后3个月内,患膝屈曲不负重情况下主动屈曲从120°逐渐增加到与健侧一致,根据MRI复查情况可开展自行车等低强度运动。术后6个月根据患肢恢复以及MRI复查情况,患膝可全负重下蹲,开展慢跑等下肢耐力性训练,部分患者可开展双下肢不负重的力量性训练以及平衡球上单脚支撑平衡训练。术后9~12个月,根据恢复情况,逐渐增加高抬腿、短距离变速跑、加速跑训练。术后12~18个月,根据恢复情况,患者从无对抗性运动逐渐过渡到对抗性运动。

图1 根据四格法确定股骨隧道定位 图2 使用Rigidfix股骨定位器在大腿内侧制作横穿钉隧道

1.4 疗效和安全性评价 术后6周、3个月、6个月、12个月、18个月定期复查随访,恢复至伤前运动等级或随访超过18个月结束随访,术前及随访结束时进行稳定性评测。疗效评价:(1)Teger、Lysholm评分;(2)KT-1000测量患膝与健膝的差距;(3)轴移试验结果,采用国际膝关节文献委员会(international knee documentation committee,IKDC)进行分级评价;(4)随访结束时恢复至伤前运动等级(Teger评分)的概率。安全性评价:记录术后感染、横穿钉断钉、横穿钉失效、神经血管损伤、膝关节功能障碍的发生率。术后1周内完成MRI、CT平扫及三维重建评估此技术是否引起软骨损伤以及其他并发症。

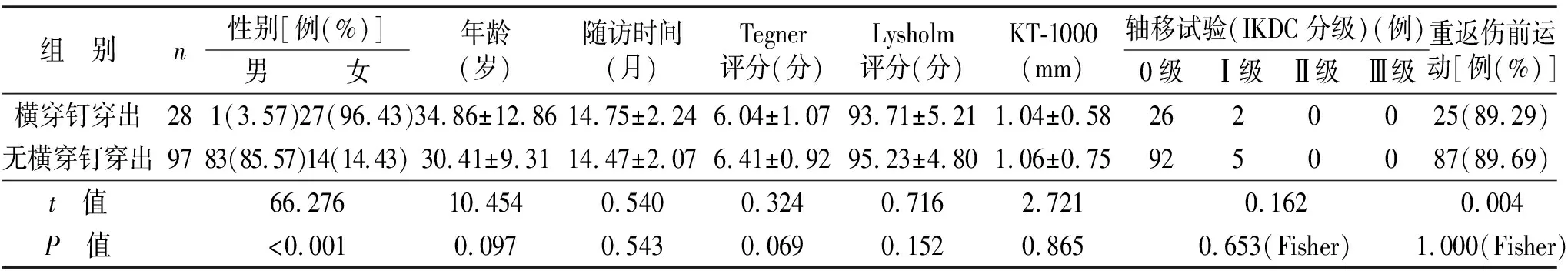

1.5 统计方法 采用SPSS 21.0统计软件对患者数据进行统计分析,连续变量均采用t检验进行组间比较,非连续变量采用χ2检验或Fisher确切概率法进行组间比较,并设定显著性水平位0.05,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

138例患者均顺利完成手术并完成术后影像学检查,其中82例存在半月板撕裂,59例予半月板修整术,23例予半月板缝合术。125例患者完成随访,平均随访时间(14.54±2.10)个月,失访13例。完成随访男性84例,女性41例,年龄14~56岁,平均(31.41±10.37)岁。

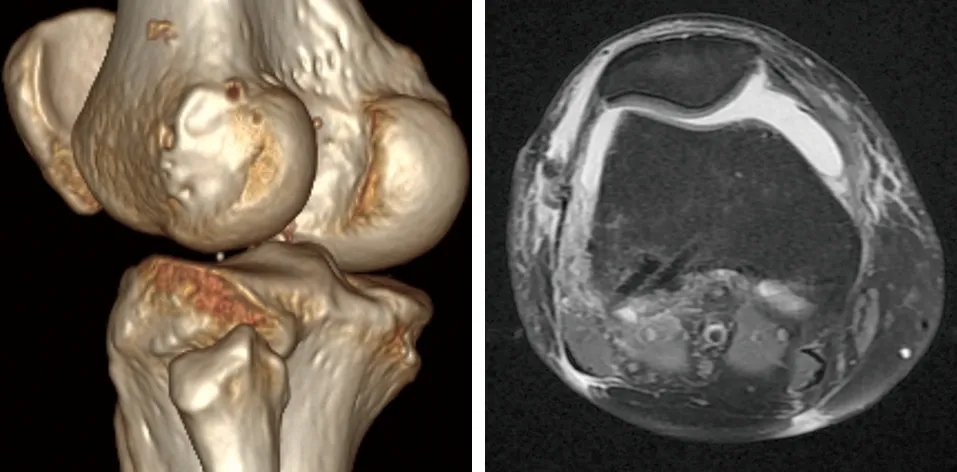

2.1 安全性评价 所有患者术后均无感染、横穿钉断钉、横穿钉失效、神经血管损伤发生。但在完成手术的138例中,术后3 d内的影像学复查发现28例(20.29%)出现横穿钉穿出(见图3~4),随访无脱落,其中3例(2.17%)因横穿钉穿出引起软组织损伤导致患膝屈伸活动时出现腘肌腱周围不适、早期活动范围减少,3例均在术后3个月症状完全消失。7例(5.07%)出现软骨损伤。术后主要并发症为横穿钉穿出,针对横穿钉穿出的影响,对完成随访的患者作了更进一步的对照研究,横穿钉穿出的患者与其他患者在年龄、随访时间、随访结束时Teger评分、Lysholm评分、KT-1000测量值、轴移试验、重返伤前运动的比例等方面比较差异均无统计学意义(P>0.05),横穿钉穿出患者与其他患者在性别方面比较有明显差异性,存在横穿钉穿出的主要为女性(P<0.001,t=66.276,见表1)。

表1 横穿钉穿出患者与其他患者一般资料、临床疗效及稳定性比较

图3 患者的术后CT三维成像横穿钉穿出股骨外髁骨皮质 图4 患者的术后MRI检查横穿钉穿出股骨外髁骨皮质

2.2 疗效评价 术后Teger评分、Lysholm评分明显提高(P<0.001),运动能力、生活质量得到明显改善,全部患者运动能力均恢复至Teger评分4分以上,其中112例(89.6%)恢复至伤前运动等级(见表2);随访结束时KT-1000测量值、轴移试验IKDC分级与术前比较差异有统计学意义(P<0.001),膝关节稳定性有明显改善(见表3)。

表2 使用反向Rigidfix横穿钉系统重建前交叉韧带患者的临床疗效评价

表3 使用反向Rigidfix横穿钉系统重建前交叉韧带患者的稳定性评价

3 讨 论

股骨端的处理是一直以来都是关节镜下ACLR手术的难点,对于手术的成功有着关键性的作用。而其难点主要在于两点,股骨隧道的定位以及移植物的固定。股骨隧道的位置放置与胫骨隧道相比尤其重要,其隧道定位的准确性对移植物的等距影响更大[19]。股骨隧道的定位,首先要考虑到膝关节前向稳定性以及旋转稳定性,而且更应该考虑到重建后前交叉韧带的生存环境。随着生物力学研究以及临床研究发现[20],最佳的股骨隧道定位点位于足印区的近端稍靠前位置,而对于关节镜下的准确定位,Bernard[18]提出的四格法更加受到学者广泛的认同。与股骨隧道的位置相比,关于股骨端移植物的固定争论就更多了,发展至今股骨端移植物的固定可以分为三类:(1)远离关节面的间接固定,钮扣钢板;(2)骨隧道内靠近关节面的类直接固定,各种类型的横钉;(3)直接固定,也是自关节内固定,主要是不同材料的界面螺钉固定[21]。对于这三种固定方式,他们各有优缺点,至今没有一种公认的首选方法[22]。骨溶解以及隧道扩大是股骨端固定面临的主要问题,它直接影响了重建后韧带的腱骨愈合。而“蹦极效应”、“雨刮效应”以及关节液浸润就是其最常见的原因[21]。现今应用最多的固定方式主要有两种—悬吊固定(Endobutton袢钢板)与横穿固定(Rigidfix横穿钉),也是众多学者讨论最多的两种方式。而在这两者的比较中,因为横穿钉为张力性固定,同时固定点离隧道口更近,能有效降低“蹦极效应”及“雨刮效应”,在隧道扩大方面有明显的优势[9-10]。但是临床上选择使用Rigidfix系统进行前交叉韧带重建的医生依然较少,原因在于:(1)传统的Rigidfix系统要求从膝关节外侧制备股骨隧道,很容易损伤外侧副韧带、腘肌腱等外侧肌群,引起术后早期膝关节的活动范围减少[23]。若进针角度选择不当,容易引起软骨损伤[24],甚至会导致医源性的神经血管损伤[25-26];(2)通过传统的TT法制备股骨隧道,很难获得更佳的股骨隧道定位,与Andrew等[20]所提出的ideal点更加相距甚远,有研究证明其重建的前交叉韧带在控制胫骨旋转方面有明显不足[27-29];(3)若为了获得更佳的股骨隧道定位,通过AM法制备股骨隧道,软骨损伤的概率会大大提高[24],无论选择什么角度,软骨损伤的概率能达到80%~100%[13],但更危险的是,随着股骨隧道倾斜角度的增加,横穿钉有从后侧皮质穿出至腘窝的可能,造成对腘窝内重要的血管神经损伤[12]。因为以上原因很多临床医生放弃选用Rigidfix系统。

通过前内侧入路反向放置Rigidfix横穿钉系统制备横穿钉隧道,既可以选择更佳的股骨隧道定位,尸体研究也证明可有效减少医源性损伤[16]。本次研究也发现,在临床疗效方面,术后患者的运动能力、生活质量以及膝关节稳定性都有明显改善,疗效确切;而在安全性方面,虽然20.29%的病例出现横穿钉穿出,其中5.07%的病例出现软骨损伤,与传统的TT法或者AM法对比软骨损伤都有明显降低;而138例完成手术的患者并未出现医源性血管神经损伤,完成随访的125例患者并未出现术后感染、横穿钉断钉、横穿钉失效,但有2.17%的患者出现术后患膝屈伸活动时腘肌腱周围不适、早期活动范围减少等症状,考虑是因横穿钉穿出,导致腘肌腱、关节囊等软组织损伤引起,在术后3个月内症状完全消失。出现横穿钉穿出的患者与其他患者比较,随访结束时生活质量、运动能力、膝关节稳定性差异均无统计学意义,横穿钉穿出对临床疗效并无影响。

本研究不足在于没有与其他传统的手术方式进行随机对照,其循证等级不高。随访时间较短,虽然此技术引起的软骨损伤等医源性损伤短期研究并无明显影响,但远期是否存在其他影响仍需进一步研究。本研究虽发现此技术可能出现横穿钉穿出,且主要为女性患者,但其原因仍需进一步研究。

综上所述,在使用腘绳肌重建前交叉韧带的手术中,通过前内侧入路反向放置Rigidfix横穿钉系统制备横穿钉隧道,与传统Rigidfix技术相比,可以获得更佳的股骨隧道定位,与使用正向Rigidfix横穿钉系统通过前内侧入路制备横穿钉隧道相比,可以明显减少软骨损伤、血管神经损伤等医源性损伤。因此,此技术既可以发挥横穿固定原有的优势,同时与传统Rigidfix技术对比更加安全、有效,值得推广。