高等教育与区域经济的互利共生

——来自“京校外迁”的自然实验证据

刘鑫桥

(天津大学 教育学院,天津 300350)

一、引言

现代大学的三项基本职能是教学、科研与社会服务。对于高等教育能够促进地方经济发展的坚定支持者而言,大学可以通过教学培养人才,提高地方人力资本存量;可以通过对高深知识的科学研究形成知识高地,并溢出到产业升级与发展之中;可以通过积极参与社会服务,服务国家和地方的科技与社会发展。正如多米尼克·鲍尔(Dominic Power)和安德斯·马伦贝格(Anders Malmberg)所言,大学促进地方经济发展与区域创新的两条路径:一是通过提供科研成果增加知识生产,科研成果转化为专利、产品和服务;二是大学的存在可以促进大学与行业之间的知识转移与交流。(1)Dominic Power and Anders Malmberg,“The Contribution of Universities to Innovation and Economic Development: in What Sense a Regional Problem? ”Cambridge Journal of Regions, Economy and Society 1,no.2(July 2008): 233-245.然而,每个国家与地区的经济发展历程相差甚远,虽然已经有严谨的实证研究验证了在某些国家与地区高等教育对于地方经济发展具有促进作用,但是对于另外一些国家或地区而言,高等教育促进地方经济发展或许只是假设,并没有充分的实证研究证据对此进行验证。对于我国而言,地方经济发展的原因十分复杂,既与国家的宏观政策环境密切相关,又与地方本身的地理位置和资源禀赋密切相关。虽然现代大学在我国已出现百余年,但是现代大学的发展历程跌宕起伏,新中国成立后对于大学的院系调整、地址迁移、管理权划转等多项措施,既促使大学在短期内快速变革与发展,也让很多大学的校史比较复杂,致使难以简单推断大学对于所在地区的作用。

我国高等教育资源的分布极其不均衡,大学的地理位置分布与历史原因关系密切。部分经济发达的城市在高等教育发展上历史积累不足,近年却热衷于催熟大学,期待短时间内提高本地高等教育数量与质量。与此同时,北京高校数量较多,高等教育资源丰富,由于政治、文化、经济资源聚集,常住人口居高不下。如果大学能够有效促进地区的经济发展,将高等教育资源密集地区的大学搬迁到贫困地区,在实现教育资源均衡化的同时,也能够进一步促进地区的经济,实现扶贫的目的。因此有观点认为可以将北京的高等教育资源搬迁到其他地区,既可以缓解的北京拥堵,又可以促进搬入地区的经济发展。北京市颁布的《“十三五”时期教育改革和发展规划(2016-2020年)》提出,疏散部分高等教育功能,高等教育办学规模将不再扩大,支持在京高校外迁。

显然,大学无法随机分布,因此难以采用随机控制实验的方法对这种因果效应进行估计。在我国一个区域新出现一所大学,究竟能不能显著促进当地的经济增长尚无有力的证据,大学促进地方经济增长的因果效应依旧值得商榷。本文借助历史事件“京校外迁”作为相关省级行政区的自然实验冲击,构造反事实的合成省级行政区,从因果推断的角度估计新出现一所大学在短期和长期过程中是否促进了所在省级行政区的经济增长,能够识别出高等教育对地方经济增长的单向因果效应,并根据因果推断的结果给予相应的讨论与解释。

二、文献综述

1.高等教育能够促进地方经济发展证据

在论证美国高等教育促进地方经济发展的研究中,“硅谷”与“128公路”非常容易被作为案例和证据。大学在新知识、新技术方面的外溢效应为周边地区带来科技与经济集聚效应,从而促使靠近斯坦福大学的“硅谷”成为全球知名的科技中心与经济中心;靠近麻省理工学院的波士顿“128公路”成为世界知名的电子工业中心。当然,恩里克·莫雷迪(Enrico Moretti)的实证研究表明,大学的确促进了当地的经济发展(2)Enrico Moretti,“Estimating the Social Return to Higher Education: Evidence from Longitudinal and Repeated Cross-Sectional Data,”Journal of Econometrics 121,no.1(July 2004): 175-212.;约书亚·德鲁克(Joshua Drucker)采用相同的方法估算了2001-2011年之间美国高等教育活动与区域经济表现之间的关系,发现高等教育的溢出效应可达60英里,高等教育的影响因结果指标而异,但影响程度低于以往的研究。(3)Joshua Drucker,“Reconsidering the Regional Economic Development Impacts of Higher Education Institutions in the United States,”Regional Studies 50,no.7(July 2016): 1185-202.在美国之外,罗兰德·安德森(Roland Andersson)等借助瑞典高等教育权力下放的事件,研究权力下放对生产率和人均产出的经济影响,发现权力下放对区域经济发展具有重要意义。(4)Roland Andersson et al.,“University Decentralization as Regional Policy: The Swedish Experiment,”Journal of Economic Geography 4,no.4(August 2004): 371-388.

中国关于高等教育促进经济发展的研究甚多,1999年“教育拉动经济”的讨论促使高校走向扩招,实证研究表明扩大高等教育招生规模能够带动经济增长(5)丁小浩,陈良焜.高等教育扩大招生对经济增长和增加就业的影响分析[J].教育发展研究,2000,(2):9-14.。但是由于我国高等教育区域间极不平衡,对于不同地区教育拉动经济的作用不同,高校密集的城市如北京、武汉、西安等教育对其拉动作用会非常明显(6)马陆亭.教育对经济的“推动”与“拉动”[J].高等教育研究,2000,(1):75-81.。以“首都教育”为视角的考察也提出发展高等教育能够促进区域的发展(7)吴志攀.高等教育与区域发展——以“首都教育”为视角的考察[J].北京大学教育评论,2003,(4):68-77.,但是同时应当注意不同等级不同类别的高等教育对区域经济发展的影响是不同的,应充分重视高等教育对经济增长的短期作用与长期影响(8)周异决,张丽敏.高等教育与区域经济发展互动机制研究[J].国家教育行政学院学报,2011,(6):60-64.,高等教育对长期经济增长的推动作用是教育对经济的本质贡献。

高等教育为什么能够促进地方经济发展,原因在于大学与企业之间的距离存在相互影响,如果企业期待与大学更频繁的接触,并将大学的研究成果转化到行业生产中,企业会有动力距离大学更近。肖恩·康托尔(Shawn Kantor)和亚历山大·沃利(Alexander Whalley)认为企业所需的技术与附近大学提供的技术相似时,大学的溢出效应更强,随着地方产业结构调整以更好地利用大学知识溢出,大学对当地经济的长期影响可能会随着时间的推移而增长。(9)Shawn Kantor and Alexander Whalley,“Knowledge Spillovers from Research Universities: Evidence from Endowment Value Shocks,”The Review of Economics and Statistics 96,no.1(March 2014): 171-188.

2.高等教育与地方经济发展之间的因果效应存疑

一些研究表明高等教育与当地的经济发展之间并没有特别大的关系,例如采用1969-1998年的美国数据研究发现大学与区域经济发展之间不存在关系,但是这并不能直接否定大学对于地方经济的促进作用,因为在该研究中也指出如果采用1986-1998年的数据估算,大学对于地方经济的促进作用是存在的。(10)Harvey Goldstein and Catherine Renault,“Contributions of Universities to Regional Economic Development: A Quasi-Experimental Approach,”Regional Studies 38,no.7(October 2004): 733-46.由于大学的毕业生就业存在流动,同时地区经济发展会反向促进高等教育层次结构的演变(11)迟景明等.高等教育层次结构与经济发展关系的实证研究[J].教育与经济,2010,(1): 1-7.,如果从宏观角度以地区人力资本存量作为高等教育发展状况的代理变量,计算高等教育对经济发展的贡献,并不能推断出大学对地方经济发展作用的因果效应。相关关系并非因果关系,而且大学可能促进了创新,却并不一定促进了本地区的创新。推断因果效应一般采用反事实因果分析框架(12)Paul W.Holland,“Statistics and Causal Inference,”Journal of the American Statistical Association 81, no.396(December 1986): 945-960.,对于大学的研究无法直接进行随机控制实验,仅可基于准实验的思想设计因果推断。刘诗濛利用美国赠地学院事件作为历史干预事件,采用合成控制法与事件研究估算发现大学存在本地溢出效应,对地区的经济发展短期溢出效应不明显,仅长期溢出效应明显;(13)Shimeng Liu,“Spillovers from Universities: Evidence from the Land-Grant Program,”Journal of Urban Economics 87,(May 2015): 25-41.卡尔·博南德(Carl Bonander)等利用瑞典授予三所大学研究型大学的地位的改革事件,发现大学对于地区经济没有作用。(14)Carl Bonander et al.,“Universities as Engines for Regional Growth? Using the Synthetic Control Method to Analyze the Effects of Research Universities,”Regional Science and Urban Economics 60,(September 2016): 198-207.上述准自然实验推断结果表明,国外高等教育究竟能否对地方经济发展产生拉动效应依旧值得商榷,同时我国高等教育能否促进地方经济发展尚无因果推断证据。

三、“京校外迁”与高等教育管理体制改革

1.“京校外迁”的历史背景与自然实验设计

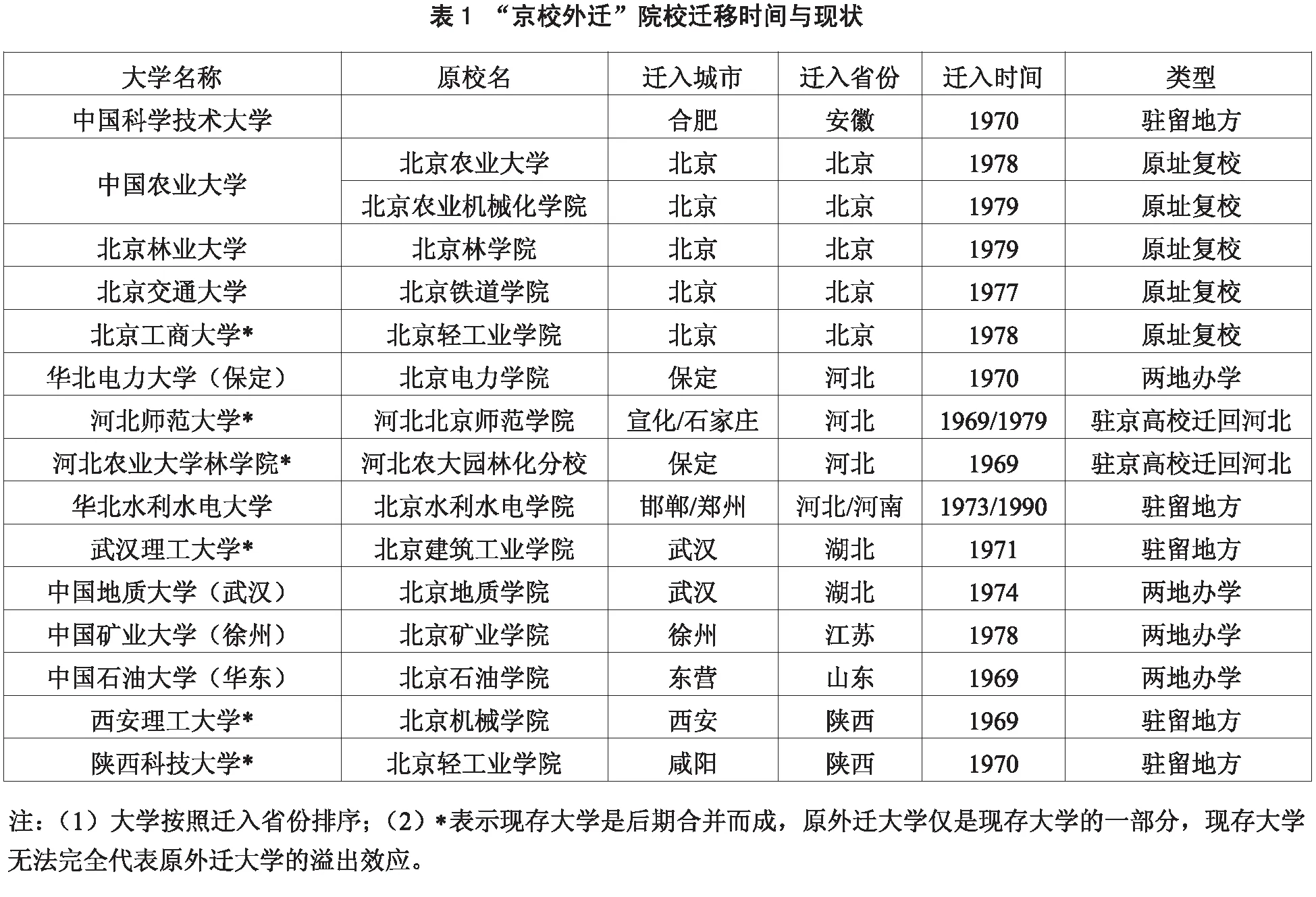

1969年初,中国与苏联在东北边界珍宝岛发生军事冲突,国际形势紧张,8月大批中央机关人员迁往各地“五七”干校,10月17日林彪发布“关于加强战备,防止敌人突然袭击的紧急指示”,加剧了紧张气氛,大批在京机关团体单位撤离北京。1970年10月26日,中共中央发布《关于高等院校下放问题的通知》,中国科学技术大学、北京建筑工业学院、北京机械学院等十三所院校迁出北京,另有河北北京师范学院、河北农大园林化分校两所驻京的河北高校迁回河北,共计十五所院校在该时期迁出北京,称之为“京校外迁”。目前十五所高校的现状如表1所示。

十五所外迁院校中原址复校的共五所,其中北京轻工业学院除原址复校后与北京商学院合并成为北京工商大学外,同时其迁至咸阳的校区成为陕西科技大学的主体。原址复校的院校虽然经历数年动荡,但是最终回到北京,在地方短暂的停留经历对地方的发展作用有限,因此不在本文的研究范围内。驻留地方的院校除陕西科技大学外,其余四所院校中北京建筑工业学院、北京机械学院分别与其他院校组建了武汉理工大学、西安理工大学;中国科学技术大学在迁入安徽合肥之后一直办学至今,北京水利水电学院后改名华北水利水电大学,分别在1973年搬迁至河北邯郸,1990年又搬迁至河南郑州。另外,中国地质大学、中国矿业大学、中国石油大学等三校分别在武汉、徐州、东营/青岛与北京独立办学,而华北电力大学在北京与保定两校区办学。

在自然实验中,研究人员必须让操纵自行发生,而对操纵没有任何控制权(15)D.Scott DeRue et al.,“A Quasi-Experimental Study of After-Event Reviews and Leadership Development,”Journal of Applied Psychology 97,(September 2012): 997-1015.。“京校外迁”符合自然实验的基本要求,即该事件为历史事件,发生于数十年之前,当前的研究者并不能操纵该历史事件的发生。同时,自然实验事件最好为外生冲击,进而排除实验组的自选择行为,减少内生性对于研究结果的影响。从历史现实而言,“京校外迁”的院校在搬迁时并没有完全自主选择迁至何处的权力,迁入地点具有一定的随机性,因此“京校外迁”具备外生性的特点。

从减少混淆的角度,现在的十五所院校中武汉理工大学、西安理工大学、北京工商大学、陕西科技大学、河北师范大学、河北农业大学林学院由于是后期合并而成,原外迁大学仅是现存大学的一部分,现存大学无法完全代表原外迁大学的政策效应;华北水利水电大学历经两次搬迁,分别迁至河北与河南;中国科学技术大学、中国矿业大学(徐州)、中国石油大学(华东)、中国地质大学(武汉)四所院校在迁入安徽、江苏、山东、湖北之后长期在本地发展。因此选择中国科学技术大学、中国矿业大学(徐州)、中国石油大学(华东)、中国地质大学(武汉)、华北水利水电大学的外迁事件作为自然实验冲击,估计大学迁入对省级行政区经济增长的影响较合适。但是应当注意到湖北省除了1974年迁入的北京地质学院,还有1971年迁入的北京建筑工业学院,大学迁入对于湖北省经济增长的作用应当是两者的共同作用,在后续叙述中仅提及中国地质大学(武汉)对湖北省经济增长的影响。

2.高等教育管理体制改革的历史背景

20世纪90年代初扬州大学作为高校合并第一例,标志着高等教育体制改革工作启动,改革的五种形式分别是“共建”“合作”“合并”“协作”和“划转”。配合政府机构改革和职能转变,国务院部门(单位)所属学校进行了三次大调整。(16)中华人民共和国教育部.高等教育管理体制改革[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/xw_fbh/moe_2606/moe_2074/moe_2438/moe_2442/tnull_39569.html, 2008-10-09/2018-10-10.与此同时,全国很多高校进行了合并。

在识别大学对于地方经济增长的作用时,需要考虑到大学的“合并”与“划转”,“合并”的高校存在混淆性;对于“划转”的高校,由于我国大学根据管理权限划分为部属高校与省属高校,两者在财政经费来源上存在差异,部属高校主要来源于中央财政,而省属高校主要来源于本省财政。财政投入主体可能造成高校的结构性变动,一方面经济发达省份与经济较弱省份的省属高校在获得财政资金上存在较大差距;另一方面财政投入主体是决定高校招生的关键,省属高校招生计划(包括招生数和招生专业)由省级教育部门决定。高校整建制由部委划转地方管理,招生计划的决定权也从部委转移到地方,这样可能会造成整个学校的规模、学科结构产生变化,这种结构性变动可能引起大学自身的结构性变动。如果“京校外迁”的高校在高等教育管理体制改革中存在“合并”“划转”改变所属级别的行为,则不宜作为因果推断的研究对象。分析前文所选定的五所高校,五所大学均不存在大规模的“合并”行为。中国科学技术大学一直归属于中国科学院,不存在“划转”行为。2000年,中国矿业大学(徐州)由国家煤炭工业局划转教育部管理;中国石油大学(华东)由中国石油天然气集团公司划转教育部管理;中国地质大学(武汉)由国土资源部划转教育部管理,虽然三所高校存在“划转”行为,但是三所高校所属级别没有发生变化,一直保持部属高校的身份,经费主要来源于中央财政。华北水利水电大学2000年整建制由水利部划转河南省管理,所属级别发生变化,由部属高校变为省属高校,因此不宜选为因果推断的研究对象。通过上述历史背景分析,最终选取中国科学技术大学、中国矿业大学(徐州)、中国石油大学(华东)、中国地质大学(武汉)作为本文的研究对象。

四、数据来源与研究方法

1.数据来源及说明

本文数据来源于《新中国六十年统计资料汇编》,其中包含了省级层面1949-2008年的国民经济与社会发展状况,本文使用的数据指标包括人口数量、国内生产总值、第二产业产值、第三产业产值、人均国内生产总值、大学专任教师数、普通高等学校在校生数。由于1949-1961年期间数据缺失值较多,因此在不影响实证分析结果的前提下,仅采用1962-2008年的数据进行分析,对于依旧存在少量缺失值的指标采用线性插补方法进行插补。考虑到地理位置也是造成经济增长差异的重要原因,而且我国东部沿海地区与中西部地区的自然资源禀赋不同。为了控制地理位置的影响,通过查阅中国地图,将省级行政区省会城市的经度、纬度纳入控制变量。

根据表1中“京校外迁”院校迁移时间,可以将迁入省份的冲击时间节点分别确定为安徽(1970年)、江苏(1978年)、山东(1969年)、湖北(1974年)。由于陕西、河北、北京、河南在同一时期受到“京校外迁”的影响,同时海南、西藏数据缺失影响分析结果,因此未纳入对照组。作为对照组的省级行政区包括上海、云南、内蒙古、吉林、四川、天津、宁夏、山西、广东、广西、新疆、江西、浙江、湖南、甘肃、福建、贵州、辽宁、重庆等19个省市。

2.合成控制法

合成控制法最早应用在研究西班牙巴斯克地区恐怖活动的经济成本,使用西班牙其他地区构造合成控制地区,然后对比“合成巴斯克地区”与“真实巴斯克地区”的人均GDP。(17)Alberto Abadie and Javier Gardeazabal,“The Economic Costs of Conflict: A Case Study of the Basque Country,”American Economic Review 93,no.1(March 2003): 113-132.阿尔贝托·阿巴迪(Alberto Abadie)等随后将合成控制法应用于研究美国加州烟草消费税实施后“合成加州”与“实际加州”的香烟消费量差异。(18)Alberto Abadie et al.,“Synthetic Control Methods for Comparative Case Studies: Estimating the Effect of California’s Tobacco Control Program,”Journal of the American Statistical Association 105, no. 490(June 2010): 493-505.

本研究采用合成控制法的基本思想:尽管没有任何一个省级行政区与大学迁入的四个省级行政区一样,但是通过为对照组省级行政区赋予一个权重,加权平均后构造出一个合成控制的省级行政区,通过权重的选择让合成控制的省级行政区与准自然实验发生前的省级行政区状态非常相似,从而可以将合成控制省级行政区作为实验组的反事实结果,实验省级行政区与合成控制省级行政区在大学迁入后,经济增长的差异即是大学迁入的影响。

合成控制法提供了一种在比较研究中系统选择对照组的方法,传统的面板数据估计或者双重差分法需要对时间不变混淆或者共同趋势做出强假设,因此在小样本研究中寻找一个不违反这些假设的对照组非常困难。合成控制法允许放宽时间不变混淆的假设,通过从一组潜在对照组中构建合成的反事实对照组,权重的选择让合成控制省的行为与迁入省政策干预之前的行为相似,从而期望事后干预组如果没有受到“京校外迁”政策影响,其行为仍然与合成控制省相似,同时也增加了共同趋势假设成立的概率。

五、研究结果

1.“京校外迁”对地方经济增长的影响

罗伯特·巴罗(Robert J.Barro)认为经济增长的决定因素包括人口规模、教育水平和人均投资(19)Robert J.Barro,“Determinants of Economic Growth: A Cross-Country Empirical Study,”National Bureau of Economic Research Working Paper Series, no.5698(August 1996).,本文采用表2中的预测指标对迁入省进行合成,其中人口数代表人口规模,大学专任教师数与普通高等学校在校生数代表高等教育水平,虽然预测指标中没有人均投资的指标,但是第二产业产值与第三产业产值可以较好的预测地区的产业结构。为了更好地再现迁入省的特征和趋势,在预测指标中加入1963年、1966年、1969年三年的人均GDP值作为协变量。表2呈现了迁入大学之前预测指标真实值与合成值的平均值,可以看出在迁入大学之前安徽与合成安徽、江苏与合成江苏、山东与合成山东、湖北与合成湖北在1963年、1966年、1969年的人均GDP值差异非常小,合成的省份在迁入大学之前与真实省份重合度较高,合成省份能够较好的作为真实省份的反事实对照组。

表3呈现了合成省份的权重。权重采用使事前均方预测误差最小的方法确定。合成省份并未用到全部的对照组省份,例如,对于合成安徽,仅有四川、山西、新疆、江西、湖南、贵州六个省份进入合成控制组,权重分别是0.166、0.083、0.014、0.111、0.332、0.295,权重值相加之和等于1;而对于合成江苏,仅有四川、辽宁两个省份进入合成控制组,权重分别是0.635和0.365,权重值相加之和等于1。其他两个合成省份的权重数值如表3所示。

图1-1至1-4呈现了迁入省份与其合成省份人均GDP的比较,从图中可以看出四个省份在迁入大学之前,人均GDP的真实值与合成值之间几乎完全重合,合成省份较好地拟合了迁入大学之前真实省份人均GDP的变动趋势,并且较好地控制了未观测到的混杂因素的影响。因而,有理由相信如果迁入省份没有大学的迁入,那么合成省份随后的人均GDP增长趋势能够代表该省的真实值,从而合成省份的人均GDP值可以作为真实省份的人均GDP值的反事实估计结果。真实安徽与合成安徽在人均GDP的趋势和数值上基本一致,没有明显的差异,因此无法推断中国科学技术大学的迁入对于安徽省的经济增长造成影响;真实江苏与合成江苏的人均GDP增长趋势具有明显的差异,尤其是在1990年之后两者之间的差距逐渐扩大,可以认为迁入大学对于江苏省的经济增长起到促进作用;真实山东与合成山东的人均GDP增长趋势具有明显的差异,在1990年之后两者之间的差距逐渐扩大,可以认为迁入大学对于山东省的经济增长起到促进作用;真实湖北与合成湖北在人均GDP的趋势和数值上基本一致,没有明显的差异,无法推断大学的迁入对于经济增长造成影响。

上述结果显示“京校外迁”这一事件对于不同省份的经济增长作用不同,大学并不是总能促进地方经济增长。在“京校外迁”的四个迁入省级行政区中,安徽、湖北在迁入大学之后,经济增长趋势未出现显著变化;江苏、山东在迁入大学之后,当地经济增长存在变化,但是短期效应并不明显,两省的人均GDP合成值与真实值均是在1990年之后差距逐渐扩大,长期效应在迁入一定年限后逐渐增强。

2.稳健性检验

(1)随机置换检验

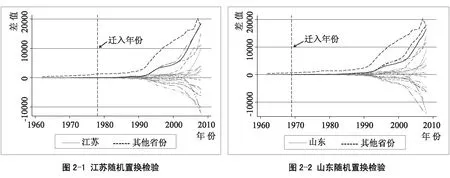

为了论证上述结果已经正确捕捉到迁入大学对于江苏、山东两省经济增长的影响,而不是一些随机因素或未观察到的干预措施,因此进行随机置换检验。随机置换检验是一种基于安慰剂技术的稳健性检验,该检验将合成控制法迭代地应用于每个潜在的对照组,在每次迭代中处理效应被重新分配给该对照组的一个单元。对应于N个对照组个体,会得到N个相应的政策效应估计,以构建未处理区域的估计影响的分布。通过随机置换检验,可以检测迁入省的因果效应处于该分布的位置,如果处于尾部,则可以拒绝政策效应不显著的原假设。随机置换检验的估计效果如图2-1和2-2所示,颜色重的实心黑线是江苏和山东实际“京校外迁”的影响,颜色重的虚线是处于江苏和山东实际“京校外迁”效应更尾部的对照组,颜色轻的虚线是比江苏和山东实际“京校外迁”效应小的对照组。很明显,对于江苏省而言,大学迁入的效果仅小于其中某一个对照组的安慰剂效应,在没有大学迁入影响的原假设下,得到颜色重的实心黑线的可能性只有10%,因而在10%的显著性水平下,我们可以拒绝没有政策效应的原假设。对于山东省而言,有2条颜色重的虚线处于颜色重的实心黑线上方,因此得到颜色重的实心黑线的可能性为15%,在10%的显著性水平下无法拒绝原假设。上述结果显示,在较严格的方法验证下,仅有中国矿业大学(徐州)的迁入对于江苏省的经济增长影响是显著的。

(2)沿海地区与内陆地区经济增长差异的检验

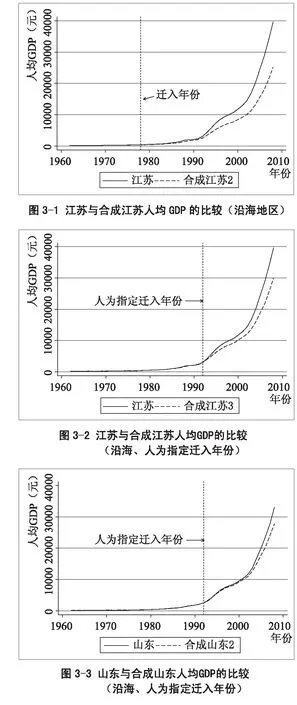

为了避免沿海地区和内陆地区在1992年改革开放之后经济增长机制造成估计结果不稳健,将省级行政区划分为沿海地区和内陆地区,将山东和江苏仅采用沿海地区的省级行政区合成进行稳健性检验。根据《中国海洋统计年鉴》中沿海地区的定义,将有海岸线(大陆岸线和岛屿岸线)的地区划分为沿海省份。除港澳台外,有10个沿海省级行政区,分别是天津市、河北省、辽宁省、山东省、江苏省、上海市、浙江省、福建省、广东省、广西壮族自治区。因此,山东和江苏的合成控制对照组仅包括天津、河北、辽宁、上海、浙江、福建、广东、广西。合成江苏2依旧将1978年作为大学迁入年份,只是将对照组限定为沿海8省市;合成江苏3人为指定迁入大学的时间是1992年,并将对照组限定为沿海8省市。合成山东2是人为指定迁入大学的时间是1992年,并将对照组限定为沿海8省市的结果。假设沿海十省市受到1992年改革开放的冲击是一致的。

合成江苏2的权重分别是广东(0.178)、广西(0.292)、河北(0.306)、辽宁(0.224);合成江苏3的权重分别是广东(0.308)、河北(0.402)、辽宁(0.29);合成山东2的权重分别是广东(0.317)、河北(0.683)。以上合成江苏的权重相对之前更合理一些,但是这样也牺牲了迁入大学之前预测指标真实值与合成值平均值的一致性。图3-1和图3-2分别对比了真实江苏与合成江苏2、合成江苏3之间的差异,可以看出真实江苏的人均GDP与合成江苏2与合成江苏3的差异与论文原来的结论没有差别。另外图3-3是真实山东与合成山东2之间的对比,两者之间也存在差异。因此可以排除改革开放之后沿海地区与内陆地区经济增长差异过大所导致的研究结果不稳健的问题。

六、结论与政策建议

1.结论

实证研究结果显示,“京校外迁”的四所大学中仅中国矿业大学(徐州)迁入江苏省这一事件对于江苏省的经济增长具有显著作用;中国石油大学(华东)迁入山东省虽然对山东省经济增长起到一定促进作用,但是在严格的随机置换检验下依旧无法拒绝没有政策效应的假设;中国科学技术大学、中国地质大学(武汉)分别迁入安徽省、湖北省并未对当地的经济增长造成显著影响。该研究结果与现实印象并不完全相符,一般情况下,大学的利益相关者游说地方政府给予财政支持的重要说辞即是高等教育能够为地方提供技术、人才,有利于促进地方的经济发展,但是本研究并不能简单地支持这种说法。

现实中,大学附近地区经济发展速度相对较快,相关研究也表明高等教育水平与地区经济之间存在关系。但是,这种关系可能仅是相关关系,并非因果关系。在估算高等教育水平与地区经济关系的研究中,大多数实证研究采用地区的从业人员(或职工、就业人口等)受教育水平作为高等教育水平的代理变量,这所代表的是地区人力资本存量与经济水平之间的关系,并非大学或高等教育促进地方经济增长的证据。我国改革开放以后各地的经济增长,受资源禀赋和宏观经济政策的影响较大,可能该地区即使没有现存的大学依旧经济发展速度较快。另外已有的研究无法排除大学或高等教育与地区经济发展之间互为因果的关系,本研究采用比之前大多数其他研究更可靠的识别技术,从而能够更好地识别真正的因果效应。

高等教育与地方经济之间的互利共生需要建立在一定的基础上。在人均受教育年限较低的阶段,高等教育的规模是促进地方经济增长的关键性因素,1949年以来我国的人力资本数量对于经济增长的贡献明显高于人力资本质量。但是这种模式未必在未来持续,当人均受教育年限显著提升之后,高等教育入学机会也显著增多,导致未来人力资本数量的增长逐渐乏力,如果继续期待依靠高等教育的规模扩张拉动地方经济增长并非良策。在创新驱动战略模式下,未来高等教育所提供的高质量人才是促进经济增长的关键。

高等教育提供的技术与产业结构的匹配程度决定了高等教育在促进地方经济增长中的作用。对于高等教育无法促进地方经济增长的地区而言,大学的科研成果与技术创新是否充分转化到当地产业,大学所培养的毕业生是否留在当地工作可能是至关重要的,表面上大学未能促进当地经济增长,深层次的原因可能在于地方没有充分利用大学的产出,地方如果希望利用大学的产出,需要孕育一定的市场丰度,在当地人均收入较低、第三产业产值较低的情况下难以充分利用大学的溢出。研究中所涉及的四所高校均为部属高校,分别受中国科学院与教育部等部委直接管理,是典型中央集权模式下的“条条管理”。“条条管理”模式下,上级主管部门对于高校的专业设置、科学研究导向拥有决定权,但是在做出决策时却未必会考虑所在省级行政区的需求。每个省域的经济本身存在“块块分割”,地理位置和资源禀赋的差异造成每个省份的经济增长动力差异巨大。在本质上高校的“条条管理”与省域经济的“块块分割”存在冲突,尤其对于偏重于基础学科的大学,在专业设置与人才培养方面未必适用于地方经济发展。

高等教育与所在地区之间存在很多经济关系,比如作为高等教育资源的提供者,大学能够吸引学生到大学所在的地区消费,通过大学教育之后所在地区“近水楼台”将学生转化为本地的劳动力,并且大学鼓励科研成果转化为企业生产,吸引了很多企业围绕建设在大学附近。大学与所在地区之间也存在很多非经济关系,大学赖以生存的“声誉”,对所在地区而言是一种无形的身份象征。(20)Dominic Power and Anders Malmberg,“The Contribution of Universities to Innovation and Economic Development: in What Sense a Regional Problem?”Cambridge Journal of Regions, Economy and Society 1, no.2(July 2008): 233-245.尽管大学促进知识生产、科研产出、创新,并能够提供素质良好的毕业生,但尚不清楚这些好处是否具有区域性。虽然四所“京校外迁”的大学中有三所大学对所在省份经济缺乏显著影响,但这并不意味着高等教育不会使全国经济受益。如果将研究区域进行缩小或放大,结果可能存在差异,或许由于省份的区域太大,大学的促进作用摊薄之后无法显现;或许大学正促进着全国甚至全球的创新与技术进步,不同省市之间大学毕业生的流动,科学技术的无国界性,使得大学的利益并非某一个省独占。显然,过去数十年大学所培养的各层次毕业生很有效地提高了我国的人力资本存量。

2.政策建议

当前产教融合作为高校促进国家和地方经济社会发展与产业结构升级的热门话题,本文的研究结果可以为产教融合的建设路径,以及未来大学与地方经济的互利共生提供新的视角。根据结论提出以下三条政策建议:

第一,充分评估本地高等教育的发展水平,地区之间在高等教育的发展水平上存在差异,依靠高等教育规模还是质量拉动地方经济增长,不同地方选择无需一致。如果该地区高等教育发展水平较低,高等教育入学机会依旧不充足,如果希望通过高等教育提升地方经济增长,最有效的方式依旧是做大高等教育规模,提升地方人力资本的数量。对于高等教育资源充足的地区,可以通过提高人力资本的质量促进地方经济进一步增长。

第二,充分评估本地产业结构,地区之间产业结构差异巨大,主动通过调整产业结构与高等教育结构达到协同发展。只有所在地高等教育提供的技术为当地产业发展所用,才能够充分发挥高等教育在地方经济增长中的作用。

第三,充分评估本地经济发展阶段,如果地方经济发展水平较低,高水平研究型大学没有良好的经济基础,不能充分发挥作用。地方在经济发展水平较弱的情况下,可加大建设应用型本科院校或高职院校,在促进地方经济增长中性价比更高。

3.研究的不足

由于数据和研究方法限制,本文存在两点研究的不足:(1)省级行政区过大,一所大学对全省经济的作用可能微不足道,如果能够获取大学迁入地级市的数据,并将合成对照组限制为本省的其他地级市,效果更佳;(2)研究方法依旧有改进空间,合成控制法的权重限制为0至1之间,不能存在负数权重,如果在理论推导上将这一限制放松,结论是否会发生变化值得探究;(3)本研究关注的重点在于“效应评估”,对于影响机制需要在未来研究中进行详细验证。