“指示代词+指人名词”结构的形成动因和修辞功能

赖冠洲,马国彦

(华东师范大学 国际汉语文化学院,上海 200062)

一、引言

指示代词“这”“那”具有指示和称代的作用,它们可以与表人的专有名词结合,形成“指示代词+指人名词”结构。例如:

(1)原来这贾瑞最是个图便宜没行止的人。(清代曹雪芹《红楼梦》第九回)

(2)那张角本是个不第秀才,因入山采药,遇一老人……(明代罗贯中《三国演义》第一回)

在汉语的语言事实中,这类现象并不少见,学界也关注颇多。王力[1]、林祥楣[2]、吕叔湘[3]、奥田宽[4]等学者均认为,“这”“那”在“指示代词+指人名词”结构中,其指别的基本意义已经虚化,没有修饰或限制的功能,相当于一个有定冠词;而被指代的人名在语义、语用上显得更为突出,在对话中能够表达说话者对听话者的主观感情。近二十年来,得益于汉语功能语法的迅速发展,学界对指示代词及其所指代内容的研究,已从对指示代词的定义、来源、句法功能等静态描写,转向对其语篇、话语功能的探究。具体到“指示代词+指人名词”组合而言,蒋华[5]、朱倩与李小军[6]、张伯江与方梅[7]等学者,分别从可及性、心理距离、语法化等角度切入,认为这一结构整体上能够表示区别、介绍、话题、情感等功能。

就目前的研究现状来看,在描写、分析这一结构的使用特点时,未能整体把握该结构的发展流变,从历史进程的角度来探求这一结构成因的论述尚不够细致,对其形成动因与修辞功能的互动关系的阐释亦稍有不足。有鉴于此,本文拟从汉语史、叙事学、系统功能语法等角度,探讨这一结构的形成动因,并阐述其内在的修辞功能。

二、“指示代词+指人名词”的形成动因

(一)“指示代词+指人名词”结构的发展历程

可以说,“指示代词+指人名词”结构的发展历程,是与说唱文学基本同步的。这一组合形式从晚唐五代时期开始萌芽,目前所知的最早例证出现在敦煌变文中。例如:

(3)有一和尚,号曰旃檀;有一弟子,名曰惠远。说这惠远,家住雁门,兄弟二人,更无外族。(《庐山远公话》)[8](P252)

(4)兽王问那大王言:“汝往山中多少年?日日拾薪于晚后,朝朝采果向斋前……”(《妙法莲华经讲经文》)[8](P708)

敦煌变文主要记录了晚唐五代时期的语言材料,据蒋华统计,在《敦煌变文集》中,“指示代词+指人名词”组合形式共有16 例,其中,指示代词为“这”的有15 例,为“那”的有1 例[5](P52-53)。由此可知,在这一时期,该组合的使用频率并不高,并且“这”“那”存在较大的不对称性。到了宋代之后,这一形式的使用变得愈加频繁,在众多的传世文献中均有发现,特别是在话本小说、诸宫调等文学体裁中,同时,也开始出现了比较复杂的组合形式。例如:

(5)当下喝赐钱酒,赏犒捉事人,解这崔宁到临安府,一一从头供说。(《京本通俗小说·碾玉观音》)

(6)那府尹听得有杀人公事,即便升堂,便叫一干人犯逐一从头说来。(《京本通俗小说·错斩崔宁》)

(7)手携斫桑斧,岂顾他身丧?生时没两度,死来只一场。不顾危亡,自古及今,罕有这婆娘,贞烈赛过孟姜。(《刘知远诸宫调·知远别三娘太原投事第二》)

(8)那作怪的书生,坐间悄一似风魔颠倒。大来没寻思,所为没些儿斟酌,到来一地的乱道。(金代董解元《西厢记诸宫调》卷一)

元、明时期,这种组合大量涌现,在元代杂剧、《水浒传》等作品中均有相当多的用例。同时,这种组合的形式趋于丰富,出现了“这/那”与指人名词表示多数、与“的”字结构相结合等用法;与人物修饰成分的组合更是类型繁多,它们中间可以出现数词组合、形容词性短语和名词性短语。例如:

(9)大江东去浪千叠,引着这数十人驾着这小舟一叶。(元代关汉卿《单刀会》第四折)[9](P80)

(10)贪财的本性难移,作恶的山河易改。这小的死里逃生祸逢着善哉。(元代无名氏《小张屠》第三折)[9](P797)

(11)那少华山陈达,引了人马,飞奔到山坡下,便将小喽啰摆开。(明代施耐庵《水浒传》第二回)

(12)这赤发鬼刘唐挺着朴刀,赶了五六里路,却早望见雷横引着土兵,慢慢地行将去。(明代施耐庵《水浒传》第十四回)

从晚唐五代到明代,可以看作是“指示代词+指人名词”结构从萌芽到成熟的阶段。在这一时段,该结构的使用数量不断增加,形式上也日益丰富,常见于变文、诸宫调、杂剧、小说等说唱文学或与说唱文学密切相关的作品。其中,变文是说唱文学的最初形式,在晚唐五代时期,它作为传道、说法的工具,通过演述佛经故事而讲唱于庙宇之中。宋代之后,这种文学形式逐渐流传到民间,并演变为鼓词、弹词、诸宫调等说唱艺术。可以说,变文对后世的各种唱演艺术和叙事文学都产生了深远影响。宋元时期,依托于大量民间听众、迎合了市民需求的说唱文学得到迅速发展,并占据着极为重要的地位。在表演形式上,说唱文学的主要特点为:讲唱间杂,以说白讲述故事,以唱词表演歌唱,以虚拟说书人为讲述者,运用一定的讲演口吻与表演程式来面向听众讲唱故事,具有浓厚的口语性质[10](P2-6)。

在上述“指示代词+指人名词”组合所承载的文学体裁中,有些体裁可直接归属于说唱文学,具有较强的口语色彩,如敦煌变文、诸宫调等;有些体裁的形成和发展则与说唱文学关系密切,如评话、小说等,均在一定程度上借鉴了变文的讲演方式与表达手段。同时,其讲演底本也在后世的发展中逐步演化为书面读物,超越了时空的局限而广为流行。在说唱文学书面化的过程中,其讲演程式和讲述技巧也会渗透到书面读物的篇章格式与艺术表达中,使其文体特征仍然保留着鲜明的口头文学色彩。

(二)说唱文学的叙事困境与“指示代词+指人名词”结构的形成

随着讲演内容的不断丰富、表演程式的日趋复杂和听众规模的持续扩大,作为一种叙事行为,说唱文学在发展过程中实际上也面临着一定的叙事困境:说话者应如何通过口头表达这一有限的叙述方式,将庞杂的故事内容传达给广大听众/观众,使得听众/观众能够有效接受并实现说话者的讲述意图。

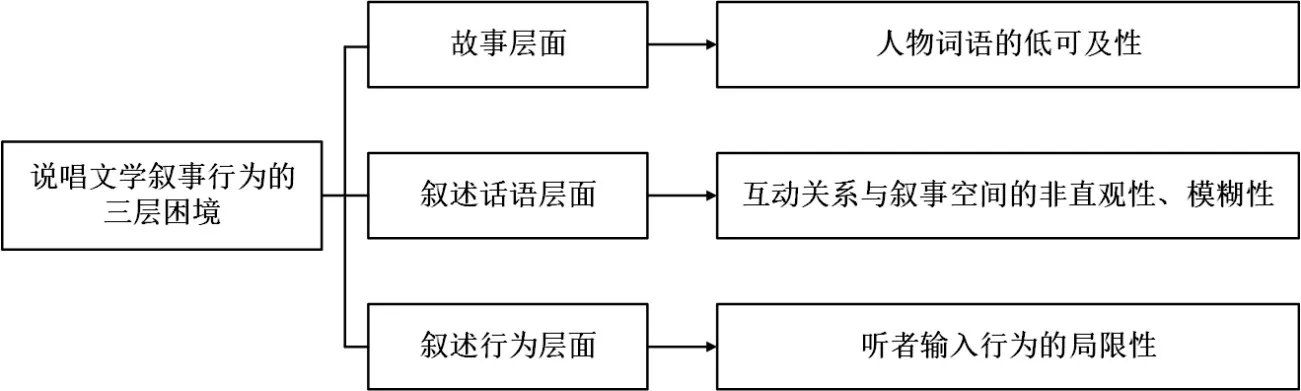

叙事学理论将叙事行为分为三个层面:故事(story)、叙述话语(discourse/text)和叙述行为(narration)。其中,故事表示被叙述的内容,包括事件、人物等;叙述话语是指叙述的方式与技巧,通过口头或笔头呈现;叙述行为则是指产生话语行为、叙述故事的过程[11](P71-76)、[12](P16-20)。以这一视角进行观照,说唱文学及后世的书面文学作品中的叙事行为,实际上面临着以下三层困境:

1.故事层面

第一层困境发生在故事层面,它面临着人物词语内在的低可及性、低显著度。Ariel 曾建立了名词可及性(accessibility)程度等级连续统[13](P73)①据朱倩、李小军的研究,这一连续统的可及性程度由低到高分别为:完整姓名+修饰语>完整姓名>长的有定描述名词短语>短的有定描述名词短语>姓氏>名字>远指代词+修饰语>近指代词+修饰语>远指代词>近指代词>重读代词+手势>重读代词>非重读代词>附着化代词>极高可及性标记(空位、反身称代等)[6]。,从中可以发现,表示人物名称的名词性成分具有较低的可及性和显著度,它们与叙述者当前话语的联系程度不高,存在较大的激活难度。在说唱文学及后世的叙事语篇中,当叙述者想要指认显著度不高的叙述对象,对其进行情节讲解、人物评论或感情抒发时,如何让听者通过主观性的表达方式产生共情、在现场性的叙事空间中进行定位,便存在着很大的困难。

2.叙述话语层面

第二层困境发生在叙述话语层面,它面临着互动关系与叙事空间的非直观性、模糊性。作为“指示代词+指人名词”组合的文学载体,说唱艺术及由此演变出的书面文学具备两个显著特征:一是主观性,二是现场性。

就主观性而言,王庆华认为,说唱文学的叙事方式具有极强的主观性,并影响了后世的书面文学创作[14](P132)。如在章回小说、拟话本中,很多作品仍然保留了以虚拟说书人为叙述者的表达方式,使读者始终感觉到他与故事之间有一个叙事者存在。在作者书写文本的过程中,也会以说书人的口吻进行故事情节的讲述,并时常插入解释性、议论性的话语,将自己的主观性评价直接显露出来。

就现场性而言,在说唱文学中,叙述者在向听者叙述故事的过程时,其话语表达能够营造出故事发生的叙事空间,让听者身临其境地进入到故事现场之中。方梅认为,在文学底本逐渐演变为书面文学的过程中,这种构建现场效应的表演程式、互动技巧和叙述视角同样渗透到后代叙事语篇的行文风格与篇章组织中,延续着显著的现场性特点[15]。

基于说唱文学的主观性,在引入主观评价的过程中,叙述者难免会与听者进行互动,因此,说唱文学是叙述者和听者共同参与、共同完成的一种叙事艺术,双方共同构建了“言者—听者”互动关系。由这种叙述者意图所构建的人际互动,实际上是一种听觉过程,与视觉过程相比,其表达的直观性是明显处于劣势的。基于说唱文学的现场性,叙事空间是可以变换的,不过,当空间更改、主题转换或者主题受到干扰而不明的情况下,听者在输入的过程中往往会对主题的位置感到无所适从,因此,它具有一定的空间模糊性。

3.叙述行为层面

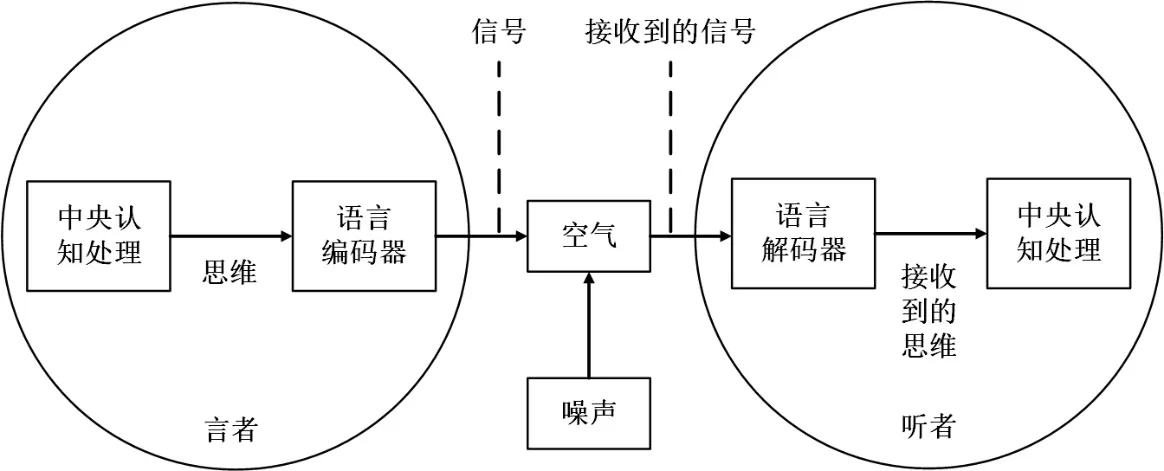

第三层困境发生在叙述行为层面,它面临着信息传递过程中听者输入行为的局限性。说唱文学的叙述行为,实际上属于语言信息的传递行为,它是叙述者将所讲述的故事内容进行编码,通过口头表达将声音传递到听者耳中,并由听者进行接受、解码、理解的过程。Sperber & Wilson 曾提出了言语交际的人际模型[16](P4),具体可如图1所示:

图1 言语交际人际模型图示

从图1可以看出,听者的信息输入行为,实际上面临着空气传播、语言解码、中央认知处理等一系列过程,言者所输出的信息在传递环节中会经历一定程度的磨损与误读,听者最终理解到的信息未必是言者最初要表达的信息。具体到叙述者对故事人物的指认行为上,也面临着以上输入局限。

总之,说唱文学叙事行为所面临的三层困境,可如图2所示:

图2 说唱文学叙事行为的三层困境

为了增强叙述时的表达效果,使人际互动能够顺利进行,并且辅助听者确认叙述者所指称的对象,这时就需要叙述者主动添加相应的话语标记,以提升对所指对象的可及性程度。在这种情况下,指示代词“这”“那”作为可及性较高的标记,便被顺理成章地加在人物名称之前。这一结构不仅能够丰富文本的表达技巧、达到良好的艺术效果,而且能够增强叙述者所指人物的显著度,更容易引起听者或读者的关注。于是,指示代词“这/那”与指人名词相组合,形成互为补充的修辞形式,被广泛应用于说唱文学及后代的叙事语篇中,并一直延续至现代汉语的表达中。

三、“指示代词+指人名词”的修辞功能

从系统功能语言学的角度出发,Halliday 将语言的元语义功能(meta function)分为三个方面:概念功能(ideational function)、人际功能(interpersonal function)和语篇功能(textual function)[17](P199-244)。在系统功能这一理论语境中,如果一个词语或短语成分转化为话语标记出现在句式中,则意味着其概念功能的弱化以及人际功能、语篇功能的凸显。在说唱文学和后世的叙事语篇中,人际功能具体表现为语气、态度等实现人际互动的修辞功能,语篇功能则表现为句子之间的衔接和连贯的修辞功能。作为话语标记,处于指人名词之前的指示代词同样符合上述元语义功能的发展趋势。“这/那”除了具有指示、称代的原始概念意义之外,在说唱文学主观性、现场性的特定条件下,其概念功能已逐渐让步于在语用、修辞层面更为凸显的人际功能和语篇功能。

(一)基于人际功能的互动标记

“指示代词+指人名词”结构的人际功能,与说唱文学的主观性、“言者—听者”的互动关系密切相关。作为一种互动性较强的文艺样式,说唱文学必然会涉及到叙述者和听者的人际互动。奥田宽指出,说话者对面前(也时常不在面前)特定的人物怀有主观感情,就在各种称呼语和姓名之前加上任意性指示词[4]。在叙述者与听众的人际互动过程中,“这/那”作为互动标记,能够增强“言者—听者”互动关系中的表达效果。叙述者与听者的互动过程,可以分为情节上的补充与态度上的评价。在“言者—听者”的双向互动关系中,叙述者有时会向听者解释或补充细节,有时会点评人物以寻求共鸣,这些都是互动的具体表现。

1.解释、补充细节

当叙述内容不够全面、有碍听者了解,或者是言者有意强调需要注意的细节时,叙述者会在需要解释或补充的对象前加上指示代词,以增加互动、辅助理解。例如:

(13)丁生大喜自负,别了相士,走回寓中来。不觉心神畅快,思量要寻个乐处。

原来这丁生少年才俊,却有个僻性,酷好的是赌博。在家时先曾败掉好些家资,被父亲锁闭空室,要饿死他……(明代凌濛初《二刻拍案惊奇》卷八)

(14)王进挑着担儿,就牵了马,随庄客到里面打麦场上,歇下担儿,把马拴在柳树上。母子二人,直到草堂上来见太公。

那太公年近六旬之上,须发皆白,头戴遮尘暖帽,身穿直缝宽衫,腰系皂丝绦,足穿熟皮靴。王进见了便拜。(明代施耐庵《水浒传》第二回)

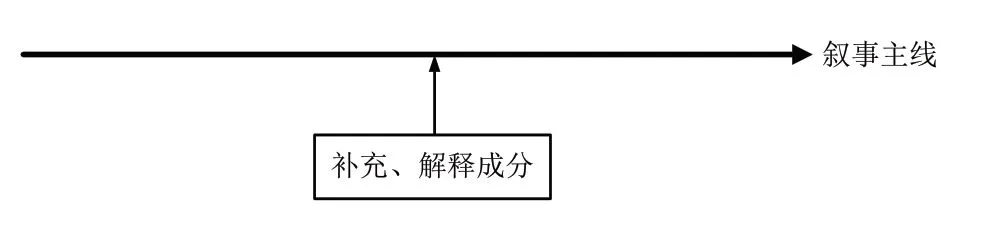

例(13)中,次段交代了丁生喜好赌博的癖性,解释了首段他“要寻个乐处”的原因,这在叙事文本中属于关键信息。因此,叙述者便在丁生前加上指示代词“这”,以吸引听者注意,并向听者解释故事的来龙去脉。例(14)中,首段主要讲述了王进母子在逃亡时因天色已晚,欲到一庄院投宿,在此段中,庄主史太公并不属于故事主线中的人物。不过,由于这一人物对情节推动起到了重要作用,因此,叙述者需要对太公进行必要的解释与描写,然后再回到情节主线的讲述上来。因为对太公信息细节的补充是基于原有的叙述主线的插入部分,听者将注意焦点主要放在故事情节的推进上,对这一补充成分的关注度并不显著,所以叙述者在互动时需要引入话语标记予以强调,以辅助听者全面理解。总的来看,叙事主线与补充成分的关系,可如图3所示:

图3 叙事主线与补充成分图示

2.突出、强调评价

当叙述者对所讲述的人物具有明显的感情倾向或褒贬评价,并寻求与听者共同体会时,往往会在指人名词前加上指示代词进行渲染,以达到注入主观情感、引起听者共鸣的目的。奥田宽归纳了指示代词“这”加于指人名词前所表达的情感,主要有“不平、不满、批评、惊诧、感动”等[4]。这里结合明代章回小说中的相关例证,对“言者—听者”互动关系中的主观情感作进一步的补充。

实际上,叙述者对所指人物的情感态度与褒贬评价,在对指人名词的称呼上便有所体现。明确表示褒义的指人名词,如《西游记》中的“高僧”“大圣”等;表示贬义的指人名词,如《水浒传》中的“小厮”“婆娘”等。在情感表达上,上述词语已经具备自足性,能够向听者传达出叙述者的情感态度。不过,由于表人词语的低可及性、互动关系的非直观性等限制,在由叙述者输出到听者输入的整个过程中,所传达的情感会有所减弱,往往达不到言者所预期的表达效果。这时,叙述者通常会在指人名词前加上可及性较高的话语标记“这/那”,通过这一叙事策略来增强互动关系的表达成效,丰富修辞手段的艺术效果。

先看“指示代词+表贬义的指人名词”,例如:

(15)那西门庆正和那婆娘在楼上取乐,听得武松叫一声,惊得屁滚尿流,一直奔后门,从王婆家走了。那妇人应道:“叔叔少坐,奴便来也。”原来这婆娘自从药死了武大,那里肯带孝,每日只是浓妆艳抹,和西门庆做一处取乐。(明代施耐庵《水浒传》第二十六回)

(16)八戒捆急了,忍不住大声叫道:“哥哥!我的手脚都捆肿了,倒不来先解放我!”这呆子喊了一声,却早惊动老妖。老妖一毂辘爬起来道:“是谁人解放?”(明代吴承恩《西游记》第九十回)

在例(15)、例(16)中,叙述者将明显带有贬义倾向的称呼置于指示代词后,体现出其鲜明的情感色彩,分别表达了对潘金莲、猪八戒的厌恶、否定态度。林祥楣认为,指示代词用在指人词语前面时,那个被指点的词就显得突出些[2](P45)。在说唱文学及后世的叙事语篇中,指示代词用于表示贬义评价的指人名词前面,能够突出、强化所指对象本身的情感态度。在“言者—听者”的互动关系中,叙述者向听者传递的情感得以避免被叙事行为的多重困境所削弱,并在一定程度上增强了叙事行为的艺术性与可读性。

再看“指示代词+表褒义的指人名词”,例如:

(17)好大圣,急纵身又要跳出,被佛祖翻掌一扑,把这猴王推出西天门外,将五指化作金、木、水、火、土五座联山,唤名“五行山”,轻轻的把他压住。(明代吴承恩《西游记》第七回)

(18)且说鲁达自离了渭州,东逃西奔,却似:失群的孤雁,趁月明独自贴天飞;漏网的活鱼,乘水势翻身冲浪跃。不分远近,岂顾高低。心忙撞倒路行人,脚快有如临阵马。这鲁提辖忙忙似丧家之犬,急急如漏网之鱼,行过了几处州府。正是:逃生不避路,到处便为家。(明代施耐庵《水浒传》第三回)

在“指示代词+表褒义指人名词”中,除了具备突出、强调的修辞功能外,还增加了反语、反讽(irony)的意味。在例(17)中,对孙悟空以“猴王”作称,加上指示代词“这”,一方面强调了他的高大形象,另一方面又突出了他的落魄现状。在例(18)中,使用指示代词“这”加上官职来指代鲁达,则点明与其地位不相称的现实处境。陈望道将类似的修辞手法称为“倒反辞”,其中,语意相反并含有嘲弄讽刺等意思的又称为“反语”[18](P132-135)。作为传统的修辞格,反语所陈述的实际意义与它的表层意义相矛盾,以故意说反话的形式达到讽刺的艺术效果。从表面上看,上述用例中的指人名词均带有一定的褒义色彩;而结合具体语境来看,其处境则与言者的实际情感相反。可见,这里的“指示代词+指人名词”结构,在起到突出、强调作用的同时,也触发了听者对反语修辞的认知机制,使听者能够确定叙述者正话反说的修辞意图,从而达到叙述者所预期的交际目的。

(二)基于语篇功能的定位标记

“指示代词+指人名词”的语篇功能,与说唱文学的现场性、空间性有关。在建构故事现场的过程中,“这/那”指示代词能够作为定位标记,与指人名词相结合,辅助听者对主题的定位进行确认。它在语法中表现为篇章的回指,起到了语篇所指焦点的前后衔接、连贯作用与认知中的叙述对象定位作用。

Chatman 将叙事空间分为故事空间(story space)与话语空间(discourse space),其中,故事空间是叙述对象的活动空间,话语空间是叙述行为本身的场所环境[19](P96-97)。在说唱文学及后世的叙事语篇中,可以将它们的故事空间理解为叙述者为所指对象而建构的场所环境,这就会涉及到空间变换的问题;话语空间即为叙述者与听者之间的互动环境,叙述者应采用相应的表达程式与手段将故事传达给听者,这就会涉及到所指主题的转换或重现的问题。“这/那”在本质上是表示近指/远指的指示代词,在叙述者建构的故事现场中,能够指别所要聚焦的人或物。通常情况下,叙述者会在所要聚焦的人物前加上指示代词“这/那”,使听者能够对所指对象进行精准定位。

1.空间转换

这里的“空间转换”是指叙述的空间场景发生变化,并由此引起叙述主题的变更。这时,叙述者需要加入定位标记“这/那”,以引导听者定位新的主题。例如:

(19)那万秀娘见苗忠刀举,生一个急计,一只手托住苗忠腕子……苗忠方省得是这尹宗附体在秀娘身上,即时扶起来,救到苏醒,当下却没甚话说。

却说这万员外,打听得儿子万小员外和那当直周吉,被人杀了,两个死尸在城外五里头林子,更劫了一万余贯家财,万秀娘不知下落……(明代冯梦龙《警世通言》第三十七卷)

在例(19)中,首段主要叙述的是被尹宗附体的万秀娘和苗忠之间的打斗场景,而次段的叙述焦点则突然转移到了万员外身上。由于叙事空间发生了明显变化,因此,需要在所叙述的新主题“万员外”前面加上指示代词“这”,来帮助听者予以确认。

2.主题转换

这里的“主题转换”是指叙述情景并没有发生明显的分层,但内部的聚焦对象却发生了改变。此时也需要在指人名词前加入定位标记。根据主题的转换过程超越句子与否,可以将其分为句内和语篇的转换;根据主题所承载的文体,又可以将其分为叙事和说明的转换。

先看句内与语篇的转换。所谓“句内转换”,是指主题在一个句子之内完成转换;所谓“语篇转换”,是指主题的转换超越了句子的范围,进入到语篇当中。例如:

(20)为是严家夫妻养娇了这孩儿,到得大来,就便目中无人,天王也似的大了。(明代凌濛初《初刻拍案惊奇》卷十三)

(21)(雨村)走入看时,只有一个龙钟老僧在那里煮粥。雨村见了,却不在意;及至问他两句话,那老僧既聋且昏,又齿落舌钝,所答非所问。(清代曹雪芹《红楼梦》第二回)

(22)三藏闻言道:“女菩萨,你语言差了。圣经云:‘父母在,不远游,游必有方。’你既有父母在堂,又与你招了女婿,有愿心,教你男子还,便也罢,怎么自家在山行走?又没个侍儿随从。这个是不遵妇道了。”那女子笑吟吟,忙陪俏语道:“师父,我丈夫在山北凹里,带几个客子锄田……”(明代吴承恩《西游记》第二十七回)

例(20)的主题首先是严家夫妻,在后面的句子中则将表述焦点转移到孩儿上;例(21)的主题首先是贾雨村,后面的表述焦点则转移到老僧上。以上两例的主题转换都发生于句内,因此,属于句内转换。例(22)的主题首先是唐三藏,然后作者将叙述焦点转移到女子上,这样的转换已超越了句子的范围,因此,属于语篇间的转换。

再看叙事与说明的转换。所谓“叙事转换”,是指主题转换出现在叙事文体中,通过对所指人物对象作主题的变更,来实现故事情节上的推进,如例(23)所示。所谓“说明转换”,是指主题转换出现于说明文体,对故事情节的发展起到补充和说明的作用,如例(24)所示。

(23)郑屠右手拿刀,左手便要来揪鲁达。被这鲁提辖就势按住左手,赶将入去,望小腹上只一脚,腾地踢倒了在当街上。(明代施耐庵《水浒传》第三回)

(24)许氏三兄弟,都做了大官,虽然他不以富贵骄人,自然声势赫奕。闻他呼唤,尚不敢不来,况且加个“请”字,那时众父老来得愈加整齐。许武手捧酒卮,亲自劝酒。众人都道:“长文公与二哥、三哥接风之酒,老汉辈安敢僭先!”比时风俗淳厚,乡党序齿,许武出仕已久,还叫一句“长文公”,那两个兄弟,又下一辈了,虽是九卿之贵,乡尊故旧,依旧称“哥”。(明代冯梦龙《醒世恒言》第二卷)

3.主题重现

在叙述过程中,如果插入一些与叙事主线不太相关的内容,且篇幅过长时,就会破坏主题的延续性、连贯性。同时,由于听者的信息处理能力有限,当故事主线的干扰因素过多时,主题确认的准确性便会有所下降。这时,叙述者要将聚焦点返回原来的主题上,则需要使用“这/那”标记放在重现的主题之前,进行重新定位。例如:

(25)太尉别了众人,口诵天尊宝号,纵步上山来。将至半山,望见大顶直侵霄汉,果然好座大山。正是:根盘地角,顶接天心……恰似青黛染成千块玉,碧纱笼罩万堆烟。

这洪太尉独自一个,行了一回,盘坡转径,揽葛攀藤……(明代施耐庵《水浒传》第一回)

(26)况且颜俊自己又生得十分丑陋。怎见得?亦有《西江月》为证:

面黑浑如锅底,眼圆却似铜铃。痘疤密摆泡头钉,黄发蓬松两鬓。牙齿真金镀就,身躯顽铁敲成。楂开五指鼓锤能,枉了名呼颜俊。

那颜俊虽则丑陋,最好妆扮,穿红着绿,低声强笑,自以为美。(明代冯梦龙《醒世恒言》第七卷)

说唱文学及后世的叙事语篇中,往往会援引一些诗词歌赋来佐证作者的观点或炫耀作者的才能。例(25)中,以赋文的方式渲染了洪太尉所登之山的宏伟壮丽;例(26)中,则以词作的方式描述了颜俊外表的丑陋。不过,这些内容篇幅过长,中断了原有的叙事主线,也干扰了听者的注意焦点。因此,当指人名词作为主题在引用内容后面重现时,需要加上定位标记“这/那”,以辅助听者聚焦于人物主题,延续原来的情节主线。

四、结语

需要指出的是,“指示代词+指人名词”这一结构已经进入到现代汉语的语篇之中,并继续充当着互动标记或定位标记。例如:

(27)她叫了一声“唉呀”,再一看,原来正是罗吉。那罗吉今年才十六岁,正跟何守义同年,却学得了一身坏本事,奸、淫、邪、盗、偷、讹、拐、骗,样样精通。当下他涎皮赖脸地说道:“看你这么会偷懒,说不定也会偷吃呢!”胡杏冷冷地说:“谁跟你说话!”(欧阳山《苦斗》)

(28)(文明太后)觉得她的生命已经随她的丈夫去了,她活着没有意义了。但是时间一长以后,她毕竟才二十八岁呀,是不是?结果呢她就爱上了一个大臣,这人叫李弈。这李弈非常漂亮,但是他主要还不是漂亮,他非常有才干,就是说他在得到太后的宠信之前,就已经担任了很重要的职务。(周思源《传奇太后之文明太后》,央视国际频道百家讲坛2004-11-12)

值得注意的是,“指示代词+指人名词”有时并不涉及叙事空间中的人物,而是超越了当前言谈的空间范围,进入到双方共同的认知领域,指认双方在认知中互相熟悉并能够辨别的对象。张伯江、方梅认为,“这/那”在当代北京口语中已经发展成为通指(generic)标记,后面所指称的指人名词变成了具有共同特征的一类人的通称[7](P218)。例如:

(29)余德利:诶,我说,牛大姐,像这么无耻的女人咱是不是也应该把她公布于众,谴责一下儿?不能光挤兑我们陈世美。像这潘金莲儿、阎婆惜呀,诶,这也是社会公害。

牛大姐:不一样,不一样。这个女人啊,跟你说的那几块料还不一样。(电视剧《编辑部的故事》)

总之,本文对“指示代词+指人名词”形成动因与修辞功能的分析,是从历史脉络的角度入手,考察这一结构因何而来与有何作用的互动关系,并尝试对这一结构的演变情况与语言观念进行整体把握。从根源上来说,这一结构的形成动因是来自于指人名词的低可及性与以说唱文学为载体所导致的互动关系的非直观性、空间模糊性,因此,需要加入高可及性的指示代词进行明确指别,并由此发展出基于人际功能与语篇功能的一系列修辞功能。在今后现代汉语的发展进程中,这一结构还将朝着语法化的方向继续演变。