元宇宙数字资产的刑法保护

杨 东 乐 乐

一、问题的提出

党的二十大报告指出,“依法将各类金融活动全部纳入监管,守住不发生系统性风险底线。”当前,人类已经由工业文明进入数字文明,工业革命时代的生产方式、生活方式和社会组织模式正在进行重构,以数据为关键生产要素的数字经济也推动了工业时代生产关系的颠覆性变革。当前正处于数据要素市场培育期,数据基础制度的建立是目前数字经济发展的重要任务。近年来兴起的数字法学已经开始对人工智能、算法歧视等新的数据主客体法律关系等进行探讨。元宇宙作为数字经济发展的新场景,促进了数据价值的更大发挥。在此背景下,以区块链技术为代表的产业集群蓬勃发展,出现了比特币、以太坊、NFT等 元宇宙数字资产(以下简称“数字资产”),成为了元宇宙经济系统的基石。元宇宙是一个由各种技术逐步集成的数字生态系统,其以区块链为底层技术,以 VR(Virtual Reality,虚拟现实)、AR(Augmented Reality,增强现实)等为入口技术,以人工智能、大数据、云计算等为支撑技术,实现主体、行为、产业、经济、社会、治理等全面数字化,重构数据流量入口和经济社会构造,形成了基于身份、组织、行为、资产这一四维空间的“数据地球”和人类文明新形态,实现了人类社会从工业文明向数字文明的跃进。其本质是对工业经济和工业社会的再造,形成基于区块链的超越空间、地域、民族的数字孪生空间,与物理世界互动、相融且实现物理世界的全面数字化的人与自然相和谐的、物质文明和精神文明相融合的人类命运共同体和“数字地球”。〔1〕相关论述可参见杨东、高一乘:《论“元宇宙”主体组织模式的重构》,《上海大学学报》(社会科学版)2022 年第 5 期;杨东、梁伟亮:《论元宇宙价值单元:NFT的功能、风险与监管》,《学习与探索》2022年第10期。当前,由于工业革命时期的法律主体、客体、行为等法律关系无法全面涵盖数字经济中出现的新问题,导致元宇宙的法律治理在理论和实践中均存在一定的真空地带,进而引发一系列的金融合规风险甚至犯罪风险等。

目前域外关于数字资产法律地位的认定,因各国法律传统的不同有较大悬殊。在英国等英美法系国家,数字资产的财产属性在相关法律文件中已经开始得到一定程度的认可,且开始在刑事犯罪所得收益没收案件中作为财物适用于没收程序;在日本等坚持“物必有体”法律传统的国家中,以加密货币为主的数字资产因其外在表现形式为数据,属于无体物,无法被认定为刑法上的“物”,但在作为“财产性利益”受到刑法的保护与规制方面并不存在法律上的障碍,且在实践中也得到了应用。

在我国现行法律框架下,数字资产在刑法上的法律地位悬而未决,传统刑法理论认为应将其作为“计算机信息系统数据”,从维护计算机信息系统安全角度对相关行为进行规制,但这种认定方式无法评价区块链技术赋予数字资产的超越传统数据的确权机制带来的财产属性,因而导致在实务中出现数字资产相关犯罪行为“同案不同判”的现象时有发生;数字资产数额认定、司法处置、追赃挽损存在较大合规风险;新型数字资产金融犯罪行为定性难等问题,给传统刑法规制体系带来了较大的冲击。另外,随着2021年中国人民银行等十部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》,将加密货币相关业务活动规定为非法金融活动,相关加密货币中介交易平台退出中国市场,若在司法裁判中认定数字资产的财物属性会导致相关价值认定、司法处置环节均存在极大的合规风险与监管盲区。因此,数字资产相关新型金融犯罪风险日益升高,而金融犯罪刑法实务中忽视元宇宙数字资产财物属性的认定倾向性明显,且现有的计算机信息系统罪名无法对数据要素进行有效保护的问题十分突出。当前,界定数字资产刑法属性面临的关键问题是,数字资产能否视同传统有形财产,按照刑法上的“财物”予以保护?而解决上述问题的关键在于,明确数字资产是否符合财物的本质特征。

从本质上看,明确数字资产刑法属性,厘清数字资产与底层资产的映射关系,实际涉及如何认识数字法学与传统法学的关系以及数字经济时代数字刑法研究范式的重构。本文以元宇宙数字资产刑法属性的界定为视角,结合区块链等信息技术、产业集群的发展现状,从数据要素流通与收益分配的需求出发,建构基于中国自主知识体系的数字刑法的研究路径与范式,在以数字资产为核心的新型数字犯罪的分析中提出“平台-数据-算法”分析范式,并探索建构基于“法链”原理的“以链治链”司法体系架构,有效防范和化解数字经济面临的金融犯罪等风险,建立激励相容的数据基础制度,健全数据要素市场化配置配套制度体系,以扎根中国大地的数字犯罪治理理论回答时代之问、中国之问,实现对元宇宙数字资产刑法规制范式的重构。

二、数据还是财物:理论争鸣与司法适用

(一)元宇宙数字资产相关概念厘清

1.网络虚拟财产与数字资产的关系

网络虚拟财产是元宇宙数字资产的上位概念。网络虚拟财产的概念产生于21世纪初的Web 2.0时期,国内通说认为,网络虚拟财产是存在于网络空间中的一种以电磁数据形式体现的具有财产性价值的财物〔2〕参见陈兴良:《虚拟财产的刑法属性及其保护路径》,《中国法学》2017年第2期。,但该概念主要指的是网络游戏中的道具、游戏币等虚拟商品。在Web 3.0时代,随着区块链技术的成熟,比特币等数字货币以及数字藏品等新兴业态的产生,智能合约及共识机制等为数字资产增加了去中心化、不可篡改、匿名性等特征,传统的中心化的网络虚拟财产属性特征已经无法涵盖上述新业态,因而产生新的资产类别——元宇宙数字资产。

因此,数据、网络虚拟财产、元宇宙数字资产在范围上是逐渐缩小的。本文讨论的元宇宙数字资产在实践中亦常被称为“加密数字资产”,是一种存在于网络虚拟空间之内,具有价值支撑的权益凭证。例如加密货币、稳定币等,近年来NFT(Non Fungible Token)、NFC(Non Fungible Coken)等具有非同质化特征的数字资产开始得到越来越多的关注。而法定数字货币与现钞的定位与性质一致,不属于本文讨论的元宇宙数字资产的范畴。

2.数字资产的主要类型

世界银行将加密货币界定为一种使用分布式账本技术达成共识的数字货币。〔3〕See World Bank,Distributed Ledger Technology and Blockchain,World Bank Publications,http://documents1.worldbank.org/curated/en/134831513333483951/pdf/WP-PUBLIC-Distributed-Ledger-Technology-and-Blockchain-Fintech-Notes.pdf,Last visited on Oct. 12th,2022.实践中,加密货币种类繁多,根据国际加密货币交易平台CoinMarket Cap统计,截止到2022年10月,加密货币种类高达9401种,〔4〕CoinMarketCap网站,https://coinmarketcap.com/?page=95,最后访问日期:2022年10月12日。其中,交易价格全球排名前三名的分别为:比特币、以太币、币安币。加密货币是区块链技术最成功的应用,其中以比特币影响最为广泛,但多年来,比特币等虚拟货币〔5〕实践中在论及加密货币的法律问题时常常使用“虚拟货币”的表述,故本文在相关部分亦以“虚拟货币”指代“加密货币”。价格频频暴涨暴跌,虚拟货币交易炒作带来的非法金融活动风险甚至引发了对虚拟货币本身合法性的质疑。目前,关于虚拟货币的法律地位尚未明确,根据我国央行等相关部门出台的文件精神,虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动,但虚拟货币本身尚未被法律禁止,其不属于货币,而是作为一种具有投资风险的虚拟商品被持有。

另外,目前还出现了一种利用虚拟货币概念进行炒作所发行的“空气币”。虽然有的“空气币”也进行了上链操作,但因其没有实体项目支撑,不具有价值,因而并不是真正的加密货币。

稳定币是一种数字资产。由于其通常锚定美元等法币或其他稳定的储备资产的参考价值,具有资产支持,一度被认为规避了传统虚拟货币没有资产支持、币值波动大的缺陷。USDT(泰达币)曾是市场规模和交易量最大的稳定币,但自2022年5月的稳定币TerraUSD(UST)(一种算法稳定币)及其绑定的LUNA币的崩盘以及随之而来的加密货币价格的巨幅下跌,表明稳定币的稳定机制目前并不能有效发挥维持币值稳定的功能。

NFT(Non Fungible Token)作为元宇宙中重要的基础设施,通过区块链的技术力量,具备了价值锚定的功能。基于该技术,NFT内含相应的规则与价值,具有不可复制性、不可分割性。NFT能够以可验证的方式证明区块网络中的真实性和所有权。例如,收藏、游戏物品、数字艺术、活动门票、域名,甚至是实物资产的所有权记录。因此,NFT既能标记资产,又能作为凭证,实现了元宇宙中权利的实体化,进一步便利了数据利益的交易和流转。

目前,实践中多将NFT翻译成“非同质化代币”,其实是不恰当的。NFT是一种依附于现有的区块链,使用智能合约来进行账本记录的权益凭证,它具有不可分割、不可替代、独一无二等特征,用于检验特定数字资产真实性或所有权,具有唯一性。因此,NFT不可能成为一般等价物或统一的记账单位,无法作为货币或代币进行流通。因此,NFT本质上是一种非同质化权益凭证,而非通证。

以数字货币、NFT等数字资产为基础的新的元宇宙经济体系,完全不同于人类社会的金融形态和经济形态,有效监管与实时监管的制度供给不足引发了一系列金融问题,甚至金融犯罪风险。其中,要进一步实现数据价值发现及推动数据共享,需要适配的激励机制。基于此,应将NFT与“共票(Coken)机制相结合,即NFC(Non Fungible Coken)。共票指代借助众筹制度实现区块链上的共享新权益,既代表了对“Token”的继承,也代表区块链正确的发展方向。“共票”具有基于贡献的增长红利分享的功能、流通消费的功能以及权益证明的功能,是凝聚系统共识的机制与手段。“共票”可以作为大众参与创造数据的对价,使大众能够根据贡献分享数据带来的红利,从而积极、主动参与共享数据。〔6〕参见杨东:《“共票”:区块链治理新维度》,《东方法学》2019年第3期。NFC通过将共票机制嵌入NFT等元宇宙数字资产中,可以有效应对数字文明中,新的权利义务主客体关系产生后,因制度供给不足出现的“搭便车”、道德风险和逆向选择等问题,一方面通过区块链技术为数据赋能,另一方面激励贡献者参与分享红利,更好地促进元宇宙经济虚实交融共生协调发展。

(二)数字资产刑法属性界定的理论争议

进入数字时代之后,数据财产的“权利束”理论分析范式开始越来越多地用于解释数据这一凝聚了多元权益主张的权利主体。〔7〕参见王利明:《论数据权益:以“权利束”为视角》,《政治与法律》2022年第7期。可以说,数据的财产权早已在我国民法理论中得到认可。有的观点认为,刑法只能对物理世界中的财物进行调整,数字资产属于虚拟世界中的财产,其所产生的利益可以由民法进行调整,但不属于刑法调整的范围。〔8〕参见欧阳本祺:《论虚拟财产的刑法保护》,《政治与法律》2019年第9期。该观点认为,刑法只能通过对建构数字资产的代码数据的保护来间接保护元宇宙数字资产,基于数字资产产生的财产性利益需通过民法予以保护和规制。不可否认,刑法与民法在法秩序上属于前置法与后置法,二者之间并非相互孤立,从法秩序的统一这一规范前提出发,虽然前置法对于犯罪的定性并非具有完全的决定性影响,但二者之间不应存在内在矛盾,犯罪的认定虽不能完全拘泥于“前置法定性,刑事法定量”的思维定式,但也必须顾及前置法的基本态度。〔9〕参见周光权:《处理刑民交叉案件需要关注前置法》,《法治日报》2021年4月7日。民法和刑法对于数据的财产权益的规范不能存在内在的矛盾,在民法对数据的财产权益予以认可并进行保护的趋势下,刑法对于元宇宙数字资产这一具有财产属性的特殊数据在定性时也应对民法上的立场予以考量。

目前,刑法理论界对数字资产刑法属性的界定主要有“财物说”与“数据说”两种观点。

持“财物说”的观点认为,虚拟财产是指具有财产性价值、以电磁数据形式存在于网络空间的财物。虚拟财产是现实财产的特殊表现形式。其中,账号类、物品类虚拟财产属于无体物;货币类游戏财产属于有价凭证,因而都可以作为刑法上的财物予以保护。同时,只有具有财产性价值的电磁数据或者排他性支配的电磁数据才能被评价为上述财物,其他因具有复制性,不具有排他性的数据不能被评价为财物,但可以成为知识产权的载体。〔10〕同前注[2]。

持“数据说”的观点认为,网络虚拟财产实际上是计算机信息系统的电子数据或电磁记录,窃取网络虚拟财产实质上是窃取电子数据,会对整个计算机信息系统的运行产生极大的危害。对于非法获取网络虚拟财产的行为应以非法获取电子数据或电磁记录罪定罪,而不应将其作为传统财物予以保护。〔11〕参见刘明祥:《窃取网络虚拟财产行为定性探究》,《法学》2016年第1期。

然而,实际上,网络虚拟财产与元宇宙数字资产存在本质区别。在传统游戏中,玩家拥有的虚拟资产只能存储在运营商的服务器中,且只能在相应游戏中使用,无法实现资产的流动,更无法与物理资产实现流通。而在区块链游戏中,通过区块链技术将游戏中的资产NFT化,将其存储在链上,使得玩家可以拥有资产的所有权。

针对数字货币这一主流数字资产的刑法属性,理论界已经展开了一定的讨论,目前主要有商品、数据、证券、新型货币四种观点,给数字资产刑法属性的界定提供了新的视角与思路。当然,也有观点认为,上述四种理论均存在不同程度的理论困局——数字货币因不具有使用价值使其无法作为无体物成为商品;数据说无法准确诠释数字货币的价值,在个案中将数字货币视为数据进行定性,会出现无法解释侵权行为所侵犯的法益的逻辑缺陷;数字货币去中心化的技术安排导致发行人这一重要证券角色的缺失,与证券理论的概念相悖〔12〕参见杨延超:《论数字货币的法律属性》,《中国社会科学》2020年第1期。等。综上,关于元宇宙数字资产的刑法属性,学界仍然主要以网络虚拟财产的研究成果为基础,较少结合区块链技术逻辑展开具体讨论。

(三)数字资产刑法属性界定的域外司法动态

目前,各国对于数字资产这一新兴事物的研究均处于初期阶段,且主要集中在应用最成熟的比特币等虚拟货币领域,关于NFT等新业态刑事司法领域的相关法律文件、案例均较为少见。根据对英国、韩国、日本等国关于数字资产的司法现状研究发现,随着数字资产价值属性的凸显,越来越多国家开始明确数字资产在刑法上的财物属性,以应对元宇宙数字资产相关犯罪治理问题。

根据英国《1968盗窃法案》中对财产的规定,刑法中的财物包括金钱和所有其他不动产或个人财产,包括行动中的事物和其他无形财产。〔13〕See Theft Act 1968§4,also see Legislation.gov.UK,https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1968/60#top,Last visited on Oct. 12th,2022.在英国,犯罪所得收益案件中对比特币等虚拟货币的财产属性倾向于认可。例如2017年金士顿巡回法庭判决的Rv宾格. Teresko 案和2019年8月萨瑟克区巡回法院判决的Rv宾格. West案,均在犯罪收益没收程序中对比特币的财产属性分别以限制令和没收令的方式予以确定。英国法律科技交付委员会下设的英国司法辖区工作组2019年发布的《关于加密资产和智能合约的法律声明》中提到,加密资产的真正价值并不在于作为其组成部分的数据,而是来源于数据占有人根据系统规则对加密资产进行交易及身份认证的权利,而数据代表的是这种权利的内容,如个人信息、商业秘密等,加密资产只是一个在系统中作为象征性符号存在的代码,其本身并不传达任何数据。〔14〕参见符望:《英国加密资产和智能合约声明详解》,《中国审判》2020年第9期。该文件认为,加密资产具有财物属性;某些加密资产所具有的新颖特征——无形性、加密认证、使用分布式账本、去中心化、共识规则或者因为它们可能无法归类为动产或不动产的特点并不妨碍它们成为财物;加密资产也没有被取消作为纯信息财产的资格。〔15〕英国法律科技交付委员会网站,https://35z8e83m1ih83drye280o9d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/11/6.6056_JO_Cryptocurrencies_Statement_FINAL_WEB_111119-1.pdf,P7,最后访问日期:2022年10月12日。因此,加密资产原则上应被视为财物。尽管这份法律文件在英国并不是具有约束力的先例,但它已被英格兰法院〔16〕在AA v. Persons Unknown案中,一家加拿大保险公司遭到网络攻击,恶意软件导致该公司无法访问本公司系统,黑客要求将109.25 比特币(当时相当于 950,000 美元)作为赎金的一部分支付,以此换取解密软件。这家加拿大公司由一家英国保险公司承保,支付赎金后,保险公司聘请了顾问跟踪比特币去向,发现比特币被转移到了加密资产交易所 Bitfinex 相关的特定地址且帐户中仍保留 96 个比特币。因此,保险公司向法院申请专有禁令来追回比特币。法院对上述法律声明予以引用,得出了比特币在英国法律下可以被视为财产的结论。See AA v. Persons Unknown[2019] EWHC 3556(Comm),also see England and Wales High Court(Commercial Court) Decisions,http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Comm/2019/3556.html,Last Visited on Oct. 12th,2022.批准引用。可以看出,在英国,加密数字资产的财物属性已经开始在理论和刑事司法实践中得到确认。

2021年韩国《特定金融信息法》(以下简称《特金法》)正式颁布施行,对虚拟财产的法律属性予以明确。《特金法》第2条规定,“虚拟资产”是指具有经济价值的,可以通过电子方式交易或转移的电子凭证(包括一切附着于之上的权利)。但对于不能兑换货币、财物、劳务等不具有价值属性以及包括传统网络游戏道具、游戏币在内的利用游戏物获得的有、无形的成果、电子提单、电子票据等电子凭证作出了排除性规定。水原地方法院2018年宣判的2017卢7120判决是韩国首例承认虚拟货币为无形财产的刑事案件。该案涉及从一名经营成人网站并招募会员以比特币充值方式观看淫秽视频的被告人处查获的比特币赃款能否按照《犯罪收益隐匿限制法》没收的问题。由于韩国《犯罪收益隐匿规制法》只允许没收犯罪收益,因此,比特币是否属于财产成为法庭争议焦点。该案一审法院认为,比特币是以没有物理实体的电子化文件的形式存在的,不是《犯罪收益隐匿规制法》中的财产,驳回了没收被告人比特币的请求。但二审法院作出了截然不同的判决,其认为,比特币利用P2P网络和区块链技术,将交易记录的保管、批准等由网络参与者共同完成,具有其特殊性。而且,由于比特币是在区块链技术的公开账本中运行的,因此其具有不可复制性。另外,在韩国,比特币可以通过交易所按照一定的兑换比例兑换成法定货币,以此为媒介进行多种经济活动,美国等不同国家也有没收比特币的案例。考虑到被告人也从会员那里获得比特币并兑换成现金,若在不没收比特币的情况下将其返还给被告人,实际上是让被告人保留通过运营本案淫秽网站所获得的利益。法院最终认定,比特币在《隐藏犯罪收益限制法》中相当于财产,因此成为没收的对象。二审法院的判决最终也得到了大法院的支持。

日本2019年修法时将虚拟货币改名为数字资产(即“加密资产”,日语:暗号資産),将数字资产的概念界定为采用了密码学算法的网络资产,突出了其投资对象的属性。根据日本《刑法》,财产性利益只有在法律明确规定的情况下,才能成为财产犯罪的客体。按照Mt.Gox案的判决,日本司法界认为数字资产属于无体物,因而也无法被评价为刑法上的财物。日本《刑法》第235条关于盗窃罪的规定仅明确了财物作为该罪的犯罪对象,并不包括财产性利益。因此,盗窃数字资产的行为在日本未被评价为盗窃罪,我国刑法理论和实务界很多观点据此认为数字资产的财产属性未在日本得到认可。但实际上,根据日本《刑法》第246条之二的规定,对于在计算机信息系统中发出虚假指令导致他人财产损失的行为,构成利用电子计算机诈骗罪。〔17〕根据日本《刑法》第246条之二的规定,在电子计算机中,使用虚假的信息或不正当的指令,制作了导致财产权的丧失与管更相关的不实的电磁记录,又将财产权的丧失与变更相关的虚假电磁记录供人的事务处理用,得到财产上不法的利益的人,处10年以下的惩役。因此,在日本,对于通过计算机信息系统发送虚假指令盗窃、诈骗财产性利益的行为实际上都是以利用电子计算机诈骗罪来定罪。在2017年名古屋抢劫比特币杀人案〔18〕在该案中,两名男子经预谋杀害了一名中年女性后,使用被害人的智能手机操作将被害人账户内的比特币转入自己的账户中。中,法院认为,行为人以非法占有被害人所持有的比特币等财产为目的,利用从被害人手中夺走的笔记上记载的密码实施电子计算机使用欺诈行为,从被害人账户将比特币转移到被告人账户,在财产上获得非法利益,该行为构成利用电子计算机诈骗罪。〔19〕参见名古屋地方裁判所第1647号判决书。这表明,日本对于虚拟货币在刑法上是作为财产性利益进行评价的。此外,日本《刑法》分则部分第168条之二与第168条之三(2011年增设)对不正指令电磁记录犯罪的规定,〔20〕日本《刑法》分则部分第168条之二与第168条之三:“无正当理由,以供他人的电子计算机运行之用为目的,制作或者提供下列电磁记录或者其他记录的,处三年以下惩役或者五十万日元以下罚金:(一)在他人使用电子计算机之际,发出不正当指令,使得电子计算机不能按他人的意图运行,或者使电子计算机的运行违反他人意图的电磁记录。(二)除前款所列情形外,记录了前款的不正当指令的电磁记录或者其他记录”。对此处电磁记录的概念进行了明确,指出其是指计算机病毒,也就是实务中常见的用于破坏计算机信息系统的木马程序。综上,日本对于元宇宙相关数字资产的犯罪行为予以了较为全面的刑事规制,在日本,元宇宙相关数字资产作为一种财产性利益在《刑法》的财产犯罪条款中得到保护。对于利用计算机病毒(电磁记录)实施的破坏计算机信息系统的犯罪予以专门规定。此外,日本专设《关于禁止非法访问行为等法律》对非法取得他人账号、密码进行非法访问的行为予以单独规制。〔21〕根据日本《关于禁止非法访问行为等法律》第3、5、11、12条的规定,对于非法取得、非法提供他人账号密码、非法访问等行为最高处三年以下惩役和一百万日元以下罚金。

(四)数字资产刑法属性界定的域内司法变迁

在我国,以最高人民法院研究室发布《关于利用计算机窃取他人游戏币非法销售获利如何定性问题的研究意见》(以下简称《意见》)为界限,数字资产的刑法属性的认定经过了三个发展阶段:

第一阶段:2008年至2013年期间,聚焦传统网络游戏币、道具等虚拟资产。在传统网络游戏资产方面,根据相关行政主管部门对“网络游戏虚拟货币”的定义,其是指由网络游戏运营企业发行,游戏用户使用法定货币按一定比例直接或间接购买、以电磁记录方式存储于网络游戏运营企业提供的服务器内,并以特定数字单位表现的一种虚拟兑换工具,其使用范围仅限于兑换发行企业自身所提供的虚拟服务,不得用以支付、购买实物产品或兑换其他企业的任何产品和服务。〔22〕参见《文化部、商务部关于加强网络游戏虚拟货币管理工作的通知》(文市发〔2009〕20号)。这说明,当时国内行业语境下的网络游戏虚拟货币与当前以区块链技术为基础的数字货币是有着本质区别的,其依附于网络运营商服务器,不具有交换价值。

2010年最高人民法院研究室《意见》对游戏币的属性予以明确,提出利用计算机窃取他人游戏币非法销售获利行为宜以非法获取计算机信息系统数据罪定罪处罚。随后,在2011年最高人民法院、最高人民检察院出台的《关于办理危害计算机信息系统安全刑事案件应用法律若干问题的解释》及2013年最高人民法院、最高人民检察院出台的《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《盗窃司法解释》)中,均未对盗窃虚拟财产的行为以盗窃罪进行规制,亦未认可网络虚拟财产的财产属性。

然而,从具体案例来看,上述司法解释不仅并未在元宇宙数字资产相关犯罪具体案件裁判中产生指导性作用,反而产生了明显的“同案不同判”现象。如2013年岳某某等非法获取计算机信息系统数据案〔23〕参见金良、袁海鸿:《侵入他人游戏账号窃取虚拟财产构成非法获取计算机信息系统数据罪》,《人民司法》2015年第6期。中,被告人被认定为实施了非法获取计算机信息系统罪。但同时同种类犯罪如2005年孟某等人盗窃案〔24〕参见朱铁军、沈解平:《孟动、何立康盗窃案[第420号]》,载最高人民法院刑事审判一、二、三、四、五庭主编:《刑事审判参考》总第53集,法律出版社2007年版,第42-49页。、2012年姜某诈骗案〔25〕参见聂昭伟、张昌贵:《骗取网络域名的定性及网络域名价值的认定》,《人民司法》2013年第22期。则被认定为财产犯罪。

第二阶段:2013年至2021年期间,国家相关部门开始关注虚拟货币交易行为,但立法尚有滞后。在虚拟货币的刑法属性问题上,虽然《民法典》第127条规定,“法律对数据、网络虚拟财产的保护有规定的,依照其规定”,宣誓性地表达了对网络虚拟财产的保护态度。但目前在刑事司法领域并无相关的司法解释对虚拟货币等加密资产的概念与性质予以明确,而是由央行等中央部门出台了一系列法律文件〔26〕《中国人民银行等五部委关于防范比特币风险的通知》(银发〔2013〕289号);《中国人民银行等七部门关于防范代币发行融资风险的公告》,中国人民银行网站,http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/ 113469/3374222/index.html,最后访问日期:2022年10月12日;《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》(银发〔2021〕237号)。,确认虚拟货币不具有货币属性,禁止了虚拟货币的公开发行融资等金融行为,但并未禁止公民持有虚拟货币。

在刑事司法领域,对虚拟货币的认定仍然存在财物与数据的双重争议。例如2016年武某某盗窃案〔27〕参见浙江省台州市中级人民法院二审刑事裁定书,(2016)浙10刑终1043号。、2020年周某某、王某某、翟某某抢劫案〔28〕参见浙江省宁波市中级人民法院一审刑事判决书,(2020)浙02刑初24号。,上述案件判决均认为虚拟货币是一种具有财产属性的虚拟商品,应当受刑法保护,因此对非法获取虚拟货币的行为以财产犯罪定性;而在2019年李某某非法获取计算机信息系统数据案〔29〕参见广东省广州市番禺区人民法院一审刑事判决书,(2018)粤0113刑初1232号。、孟某某、刘某非法获取计算机信息系统数据、非法控制计算机信息系统数据案〔30〕参见浙江省温州市中级人民法院刑事裁定书,(2019)浙03刑终1117号。中,法院认为虚拟货币与传统财产存在明显区别,无法被解释为刑法上的“公私财物”,因而将虚拟货币的物理属性——计算机信息系统数据认定为其刑法属性,将相关行为按照非法获取计算机信息系统数据罪进行认定。

第三阶段:2021年至今,元宇宙应用不断丰富,稳定币、NFT等新型数字资产的刑法规制仍属空白。2021年以来,元宇宙为稳定币、NFT等新型数字资产提供了更丰富的应用场景,由于尚处于发展早期,关于上述资产的刑法属性界定仍未从法律上予以明确,在实践中也存有极大争议。在民事审判领域,审判机关对稳定币主要有两种截然不同的立场,一种观点认为,应当认可稳定币的财产属性,如郑某某与柯某委托理财合同纠纷一案〔31〕参见广东省汕头市中级人民法院民事判决书,(2021)粤05民终614号。及上海鲸势科技有限公司与陈某民间借贷纠纷案〔32〕参见上海市崇明区人民法院民事判决书,(2021)沪0151民初2896号。,上述两个案件判决均认可了泰达币具有财产属性,应当受到法律保护。另一种立场是认为稳定币业务属于需要经行政审批的金融机构业务活动,未获行政许可的相关活动不属于人民法院管辖范围,因而不予受理。而关于NFT的属性,2022年4月,杭州互联网法院对“国内NFT第一案”——原告奇策公司与被告某科技公司侵害作品信息网络传播权纠纷案〔33〕参见浙江省杭州互联网法院民事判决书,(2022)浙0192民初1008号。进行了判决,判决对NFT的法律性质进行了详细阐述,认为NFT属于非同质化权益凭证,交易模式本质上属于以数字化内容为交易内容的买卖关系,购买者所获得的是一项财产权益,并非对一项数字财产的使用许可,亦非对一项知识产权的转让或许可授权,NFT数字作品交易对象是作为数字商品的数字作品本身,交易产生的法律效果亦表现为财产权的转移。

三、数字资产刑法属性的厘清与界定

(一)刑法中“财物”内涵的变迁

在农业经济时代和工业革命时期,传统刑法上的财物指的是有体物,德国、日本等国刑法明文规定了财物仅限于有体物。随着社会的发展,很多无体物的经济价值越来越凸显,开始出现物理管理可能性说、事务管理可能性说等观点,认为财物不限于有体物,还包括其他有物理管理可能性的物,包括如光、热、冷气等;事物管理可能性说认为债权等具有事物管理可能性的无体物也属于财物。〔34〕参见李齐广:《刑民对话视野下窃取虚拟财产刑事责任的认定》,《武汉大学学报》(哲学社会科学版),2017年第2期。

Web2.0时代,随着信息技术的发展,财物的内涵从现实世界延伸到了网络空间,网络虚拟财产的财产属性也开始得到认可。在我国,游戏币、游戏道具、网络域名等具有财产属性的无体物近年来也开始作为财物受到刑法的保护。

Web3.0时代,数据的生产要素价值进一步凸显,随着区块链技术的发展,元宇宙数字资产这一新型资产类型出现并开始成为元宇宙经济系统中的支柱。元宇宙数字资产以区块链技术为支撑、以映射现实世界的数字化资产(如NFT)和原生于虚拟世界的因区块链技术锚定了其价值因而具备交易功能的原生资产(如数字货币)为主要类型。由于底层技术的不同,相较于传统的网络虚拟财产,元宇宙数字资产具有了去中心化交易、通过私钥确保持有人匿名、交易在全网广播等特征,甚至可以实现跨链、跨平台交易,其金融交易属性空前加强,在数据生产要素背景下,其作为一种特殊的数据产品在应用中得到了深度推广。总的来说,元宇宙数字资产具有明显的财产权益证明功能,是一种相较于传统网络虚拟财产来说,所有权、交易属性更为清晰的新型网络虚拟财产类型。

综上,从人类社会开始劳动分工以来,刑法中财物的内涵不断得到丰富,从农业经济时代基于自然属性的有体物拓展到工业革命时代基于信用属性的货币、基于制度属性的无体物。〔35〕参见[英]亚当 · 斯密:《国富论》,孙善春、李春长译,河南大学出版社2020年版,第9-46页。而今,人类进入数字经济时代,区块链技术的革新带来了加密资产这一新的资产类型,刑法中“财物”的外延因科技的发展再一次面临挑战。

(二)数字资产财物属性的证成

1.数字资产加密技术实现了对数据特性的超越

在刑法学界,很多观点均基于网络虚拟财产、元宇宙数字资产的数据属性否定其财物属性。不可否认,数字资产在物理层面上是以一串计算机代码的形式体现,这些代码物理属性系数据。而数据具有可复制性,且数据被复制之后,通常复制品与原件无法区分,具有同等商业价值。因此数据可以同时被不同的人占有使用,因而丧失了独占性。但需要强调的是,刑法属性指向的是一物区别于他物的本质属性,而物理属性不等于本质属性。例如,纸币的物理属性是成本极低的纸,是一种普通财物,但其本质属性是法定货币,针对纸币实施的犯罪不仅包括财产犯罪,还包括变造货币罪等破坏金融管理秩序罪。商标的物理属性是图形,有时也体现为计算机信息系统数据,但其本质上是一种知识产权,盗用他人商标等行为应按照假冒注册商标等侵犯知识产权罪定性。因此,数字资产虽然在物理层面上体现为计算机信息系统数据,但并不影响其同时具有其他特征,单独因数字资产的物理特征否定其财物属性明显有失偏颇。

2.数字资产财物属性认定是对传统纯数据保护观的补充与修正

第一,数字资产财物属性的认定是对传统实务观点误区的修正。实务界有观点认为,我国台湾地区曾在1997年修改《刑法》时将电磁记录纳入动产,作为《刑法》上的财物予以保护,但在2003年却再次以修改《刑法》的方式将电磁记录从动产中删除,对窃取电磁记录的行为单独认定为妨害电脑使用罪来处理,这实际上是对1997年《刑法》修改中电磁记录作为财物保护立场的否定。〔36〕参见喻海松:《最高人民法院研究室关于利用计算机窃取他人游戏币非法销售获利如何定性问题的研究意见》,载张军主编、最高人民法院研究室编著:《司法研究与指导》(2012年第2辑),人民法院出版社2012年版,第127-136页。根据相关变动理由,这一修改主要考虑到,电磁记录具有复制性,且不具有排他占有性,与传统刑法中盗窃罪的犯罪对象动产有本质区别,将其纳入妨害电脑使用罪进行规范更为适当。这就是说,电磁记录不能被评价为刑法上的财物的原因在于其具有可复制性,无法实现排他占有。但本文讨论的数字资产的属性已经超越了传统数据的性能,其革命性意义在于,它以模仿有形财物的交易方式促进了无形权益凭证的远程点对点交换,并且以区块链技术解决了传统电子支付难以避免的“双花问题”,因此,元宇宙数字资产不具有复制性,在作为财物受到刑法保护方面不存在障碍。此外,我国台湾地区对于有财产价值的无形电磁记录也可以作为财产性利益在欺诈罪等财产犯罪中适用。这表明,具有财产价值的无形财产可以作为财产性利益受到刑法的保护,而基于区块链技术的数字资产作为一种有财产价值的数据资产,属于上述财产性利益的范围,因此,元宇宙数字资产在我国台湾地区作为动产或者财产性利益进行评价是不存在法律上的障碍的,前述实务观点是对相关修法意图的误读。

第二,数字资产财物属性的认定是对以数字资产为核心的新型犯罪规制疏漏的补正。若仅将数字资产作为数据进行保护,对数字资产相关犯罪行为以破坏计算机信息系统相关犯罪进行认定,在犯罪行为评价方面会存在无法避免的疏漏。例如,实务中常见的非法占有数字资产的手段大多是以利用木马程序掌握他人账号、密码登录他人数字资产账户,窃取其中的数字资产等线上方式完成,木马程序实际上确实会在一定程度上对计算机信息系统程序的运行产生影响,因此成为了以相关计算机信息系统犯罪定性的论点之一。但在面对面作案的情况下,例如以暴力相威胁,当面要求被害人操作转账电子钱包中虚拟货币的行为,若仅将数字货币视为计算机信息系统数据,则因其未对“计算机信息系统造成破坏”而无法评价为计算机信息系统数据类型犯罪,而这种情况显然与国民期望相违背。

第三,数字资产财物属性的认定是对司法裁判因客观障碍而产生的回避倾向的根源性解决。目前刑事司法实践中不乏因数字资产价格波动大、价值认定标准的缺失以及司法处置难等障碍而回避认定其财物属性的情况。但实际上,在我国司法进程中,对于价格有波动或价值认定缺乏统一标准的增值税专用发票、外汇、有价证券等,在缺乏统一认定方式时,司法解释中均规定了相应的数额认定标准作为变通。例如,根据《盗窃司法解释》的规定,可以依据有效价格证明、委托鉴定机构估价、按照汇率中间价套算、按照票面金额及应得的孳息、实际损失等标准认定。此外,数字资产价值认定相关行业标准正在形成过程中,例如2022年中国资产评估协会下发《数据资产评估指导意见(征求意见稿)》中就规定了成本法、市场法、直接收益预测、分成收益预测等评价标准。因此,数字资产价值认定的相关标准将进一步细化,相关认定将更加具有科学性,这极大地拓宽了犯罪数额的认定思路。

3.数字资产符合刑法中财物的本质特征

刑法中财物的特征目前已基本达成共识,一般需要具备以下三个特征:一是稀缺性;二是交换价值;三是独占性、排他性。网络虚拟财产等常常因数据的可复制性而无法同时满足上述特征,因而难以被认定为刑法上的财物。元宇宙数字资产不同于传统网络虚拟财产,其是以区块链技术作为底层技术,同时整合了密码学、计算机科学、数学等交叉学科的新型资产体系。基于区块链的技术逻辑,元宇宙具有了财物的三种基本属性。

首先,数字资产具有稀缺性。区块链是一个分布式账本,在这个账本中,每一个参与的节点都可以存储数据,但数据一旦上链,便难以篡改,因为每一个节点上的数据都有一个“时间戳”,这就导致任意一个节点上数据的改变都会在其他节点的数据上体现,节点之间不能也无法欺骗其他节点,〔37〕Satoshi Nakamoto,Bitcoin:A Peer-to-Peer Electronic Cash System,Bitcoin Organizations,https://bitcoin.org/bitcoin.pdf,Last visited on Oct. 12th,2022.即少量节点无法完成造假,这就使其无法被擅自复制并提供给第三人,保障了链上数据的真实、可信,防止了数据的可复制性对资产价值的稀释。〔38〕参见司晓:《区块链数字资产物权论》,《探索与争鸣》2021年第12期。例如,某一NFT可能代表的是梵高的画作《星空》,而另一NFT可能代表的是天价头像“无聊猿”,不同的NFT具有各自的特性,使得稀缺性得到保证。

其次,数字资产具有交换价值。区块链网络上的节点共用算法和数据,各自独立运行,消耗各自的算力,可以实现跨平台分布节点。因此数字资产可以实现跨平台交易,并非仅存于特定网络游戏中的虚拟资产,而是具备了价值交换性。例如,通过NFT可以使元宇宙数字资产的财产属性得以实现。NFT能够映射虚拟资产,让虚拟资产成为交易的实体,使虚拟用品资产化,还可以把任意的数据内容通过链接进行链上映射,使NFT成为数据内容的资产性实体,从而实现数据内容的价值流转。〔39〕如艺术家Beeple的NFT艺术品最终成交价为6934万美元,此价格刷新了虚拟艺术品拍卖成交价记录。通过映射,数字藏品、游戏装备、装饰、土地产权都有了它的交易实体,这意味着NFT既能标记资产,又能作为凭证。

最后,数字资产具有排他性、独占性。区块链技术的私钥及全系统广播的功能赋予了该系统匿名性和开放性。例如,在虚拟货币交易过程中,一方面,由于区块链系统中的各个节点掌握各自的私钥用以开启各自的“数字钱包”,每个节点均是匿名的,不需要相互信任或公开身份;另一方面,虽然各节点的身份加密,但相关的交易信息对全网公开,任何节点都可查看区块链时间戳中的记录,了解相关数字货币的交易、流转情况。因此数字资产的交易情况在公开账本中进行记录,不会发生一物二卖、同时占有的情况,避免了双花问题。因此,数字资产完全符合刑法上财物的基本特征。

综上,结合元宇宙数字资产在刑法理论中的争议和司法实践中出现的适用困境,结合其技术逻辑与域外最新理论成果对刑法中财物的内涵与外延的演变历程进行梳理,可以看到,传统刑法理论、实务界多将数据资产单纯作为数据,对相关行为按照计算机犯罪进行处理,这种观点存在理论上的误区和实践中的盲点。数字资产是一种特殊的网络虚拟财产,除具备基本的数据属性之外,也符合刑法中“财物”特征,在刑法上应当被界定为财物,对非法获取数字资产给权利人造成财产损失的行为,构成犯罪的,应当按照《刑法》分则第五章规定的侵犯财产犯罪处理。

四、以数字资产为核心的新型数字犯罪刑法规制的范式革新

数字资产刑法属性的界定不仅是刑法基础理论问题,更涉及数字技术带来的相关新型犯罪刑法规制问题。特别是当前高发的以数字资产为噱头、洗钱工具等平台涉集资诈骗犯罪、非法吸收公众存款犯罪、洗钱犯罪等新型数字犯罪类型,在法律的适用上存在较多争议。而以数字资产为核心的数字犯罪的治理,实际上属于数据的安全治理问题。因此,在元宇宙视域下,以数字资产等为核心的数字犯罪的刑法规制面临范式革新。

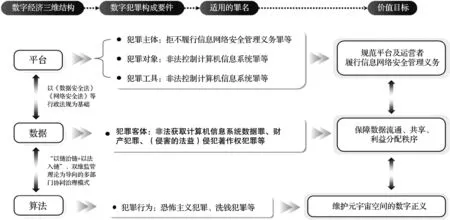

(一)新型数字犯罪刑法规制的PDA分析范式

数字经济呈现“平台-数据-算法”三维结构,平台成为新型法律主体,利用算法等技术采集、利用数据,一方面形成了区别于工业经济的新型经济组织,另一方面平台私权利滥用需要引用公法原理及价值要求进行适度干预。〔40〕参见刘权:《网络平台的公共性及其实现——以电商平台的法律规制为视角》,《法学研究》2020 年第 2 期。当前,尚处于元宇宙空间的硬件构建阶段,元宇宙的秩序规则尚未完全建立,完全的元宇宙空间犯罪尚未产生,但在现实世界与虚拟世界交互产生的以数字资产相关犯罪为核心的数字犯罪的认定给传统刑法的适用带来了新的挑战。例如,围绕数字资产、利用区块链等数字技术实施的电信网络诈骗犯罪、跨境赌博犯罪、虚拟币传销犯罪以及数字资产洗钱犯罪等新犯罪手段不断出现,为网络犯罪的侦查,犯罪行为的定性等带来了极大的挑战。以数字资产为核心的新型数字犯罪的预防和治理是数据安全治理的关键内容,只有依据数字经济理论对数字犯罪的组织理论进行建构,方能进行有效的治理。数字犯罪治理“平台-数据-算法”分析范式(The Platform-Data-Algorithm Paradigm,以下简称“PDA分析范式”),是衍生于中国特色社会主义制度的原创数字经济理论,顺应数字经济运行的规律,分别从“平台-数据-算法”三个维度对数字世界的主客体权利义务关系进行重构,该范式可以为元宇宙背景下以数字资产为核心的新型数字犯罪的治理贡献中国原创的路径(见图1)。

图1 PDA分析范式下数字犯罪组织模式图

在数据要素市场化配置背景下,数据在数字犯罪中处于基础作用。相关行为所侵害的数据利益涉及的法益不同,行为的定性亦有不同:对于利用木马程序等修改相关计算机运行代码,进而实施爬取他人数字账户中的信息等侵害计算机信息网络安全法益的行为,应以非法侵入计算机信息系统罪等计算机犯罪定性,而对于针对数字货币等数字资产实施的盗窃、诈骗等非法占有行为,最终侵害权利人财产法益的,应当按照盗窃罪、诈骗罪等侵犯财产犯罪定罪处罚;对于以数字资产为噱头,诱使他人投资虚拟货币,非法吸收他人资金等扰乱金融秩序的行为,应以非法集资、非法吸收公众存款、组织领导传销活动罪等罪名定罪处罚;而对于未经权利人许可,擅自复制、发行他人发布的NFT等知识产权成果的行为,应当评价为知识产权犯罪。

数字资产本质上是数据通过算法技术打破时空限制,数据通过用户画像等算法行为发挥着精炼厂的作用,将流量转化为适合工业开发的形式,〔41〕See Julie E. Cohen,Between Truth and Power:The Legal Constructions of Informational Capitalism,Oxford University Press,2019,p68.数据利益得到更大程度的释放。实践中最为常见的通过技术手段修改域名或者通过修改计算机指令窃取他人账户中的余额等犯罪行为表明,算法已经开始成为犯罪手段;而随着人工智能技术的发展,其引发的技术中立等法律与科技、伦理之间的难题也给刑法的解释与适用带来了新的挑战,除了元宇宙数字资产刑法属性的界定还有元宇宙虚拟数字人的法律地位的确定、利用算法黑箱非法获取公民个人信息并进行偏好分析进而用于实施电信网络诈骗犯罪等基础问题有待解决。

数字资产是元宇宙的血液。平台是数字经济的基础设施。〔42〕参见张凌寒:《数据生产论下的平台数据安全保障义务》,《法学论坛》2021年第2期。数字经济推动各个平台之间从价格竞争转向数据(流量)价值的竞争。〔43〕参见杨东、黄尹旭:《元平台:数字经济反垄断法新论》,《中国人民大学学报》2022年第2期。而流量是用户注意力的表现形式,由于用户倾注在平台的时间是有限的,因此这种注意力具有稀缺性。〔44〕参见[英]戴维 · S.埃文斯:《在线平台的注意力竞争》,载时建中、张艳华主编:《互联网产业反垄断与经济学》,法律出版社2018年版,第60页。平台作为巨大的数据流量入口,在“平台-数据-算法”三维结构下,通过算法控制数据,提供信息检索、内容发布、竞价等多种功能,形成了新的组织规则。一方面,数字经济发展推动了平台的进一步发展和扩张,平台与用户、自由与权益保障之间如何衡平是深化平台治理的关键前提。〔45〕参见黄尹旭:《平台经济用户的责任规则重构》,《华东政法大学学报》2022年第3期。因此,平台可能因其承担的网络安全维护义务而成为帮助信息网络犯罪活动罪等的犯罪主体。另一方面,平台还可能成为犯罪对象与犯罪工具,例如虚拟币交易平台的虚拟币被黑客窃取的案例中,平台实际上成为相关数字犯罪的被害方或者基于其提供的服务成为相关数字犯罪的犯罪工具。而元宇宙作为数字经济众多场景的提供方,是一种“平台的平台”,“去中心化”是其核心特征,相较于传统中心化平台,其组织协作方式发生了根本变革,由此带来了数字犯罪行为模式、责任主体、客体等变化。例如,根据区块链技术的不可篡改和互操作性,每个平台只是区块链上的一个节点,当其中一个平台上的数据遭到了篡改,会以广播的形式通知其他平台,得到确认后,实现每个平台的数据的更改,由此带来刑事责任主体的确定以及电子数据的调取与认定问题。又如,在元宇宙中,去中心化自治组织(DAO,Decentralized Autonomous Organization)适配区块链技术而具有分布式、自治化和扁平开放性等核心属性,〔46〕参见陈吉栋:《区块链去中心化自治组织的法律性质》,《上海大学学报》(社会科学版)2020年第2期。给传统的以公司制为基础的组织管理的形态和法律体系带来了冲击,也给相关平台责任的认定带来了新的挑战。

正确应对以数字资产为核心的新型数字犯罪特别是金融犯罪的刑法规制,需正确处理平台、数据、算法三者之间的关系。平台、数据、算法存在数据安全、数据保护、数据利用价值的三元融合,在既有法律法规的基础之上,平台数据治理更需要以数据安全为中心,强调数据保护、数据利用同等重要,以实现隐私保护和数据市场化配置的利益平衡,最终增加社会整体福利,而非仅强调单方面价值。〔47〕参见高一乘、杨东:《应对元宇宙挑战:数据安全综合治理三维结构范式》,《行政管理改革》2022年第3期。在形式上,平台通过算法控制数据,平台的治理不能脱离算法和数据的治理。从犯罪治理角度看,平台、数据、算法分别属于数字犯罪中主体、客体、行为构成要件,对于数字犯罪的认定缺一不可,因而犯罪的治理也要从这三者着手。因此,正确应用PDA分析范式解决以数字资产为核心的元宇宙数字犯罪问题,不宜将平台、数据、算法三者进行割裂处理,而是应当顺应三者之间你中有我、我中有你的耦合关系进行统筹规划,才能精准界定数字犯罪并进行妥善规制。

(二)新型数字犯罪刑法规制的“司法链”范式

数字资产基于数据属性而具有的定价难与处置难两大问题是横亘在其财物属性界定面前的最大障碍。〔48〕参见赖早兴:《加密资产刑事案件:样态、种类、问题及解决》,《经贸法律评论》2022年第4期。随着围绕数字资产的新型数字犯罪,特别是金融犯罪种类不断产生,区块链技术链内交易匿名、链间身份割裂、链群间高度异构、链上链下协同困难等技术特征导致司法部门对相关事实的调查、行为性质的认定等均存在较大难度,其根源在于前端数据治理不足以及当前执法司法信息化共享与司法能力不足。信息化、智能化、自动化是当代司法发展的主要趋势。〔49〕参见尹锋林:《当代司法科技的基本架构和发展趋势》,《科学学研究》2019年第2期。因此,可通过以区块链+司法=司法链(JudiChain)为依托的科技驱动型司法体系来解决这一问题。通过实时透明的区块链记账系统,司法机关可以及时识别可能出现的违法风险并予以及时应对,甚至可以将合规机制直接嵌入智能合约中,通过代码对海量的数据进行分析计算,自动执行司法指令。基于此,可以建立一套包容新产业技术集群的数据安全治理新范式,有效预防和治理数字资产相关犯罪。〔50〕参见杨东:《论反垄断法的重构:应对数字经济的挑战》,《中国法学》2020年第3期。

例如,对于区块链上的智能合约的司法,需要加入科技支撑,做到司法规则的代码化,但其系统本身由人设计,因而代码的设计中嵌入主观因素的可能性也无法完全排除。事实上,区块链因受到网络攻击而数据受损甚至被操纵的风险现实存在,因此,依托于区块链智能合约进行司法不能仅仅依靠算法本身,还需要在司法系统中引入“区块链+司法=司法链(JudiChain)”这一内嵌型、技术辅助型的有机司法路径。在“法链”原理下构建的以链治链司法体系架构(如图2)中,基于区块链的智能合约机制,〔51〕参见陈文、孙梦龙:《司法区块链的诉讼程序价值、功能及链际建设》,《法治论坛》2021年第3期。利用区块链实现“以法入链”和“敏捷司法”,改变传统司法的条块分割问题,形成链下传统司法和链上“以链治链”的双维双层、链上链下协同式司法体系,采用穿透式司法方式,实现人工司法到智能司法转变,通过司法链获得司法数据进行分析并对数字资产相关金融犯罪等数字犯罪风险进行预警。基于由司法者、接入链、司法链司法流程构成的“以链治链”司法体系,构建以区块链为基础工具,以数据为核心要素,调整司法机关和其他法律主体法律关系的新型司法模型。通过该司法体系架构,可从平台的管理义务、数据结构的安全性和算法的技术性三个维度实现数据安全、数据保护、数据利用的三元价值融合,为数字犯罪的预防与治理建立良好的司法环境。

图2 基于“法链”原理的“以链治链”司法体系架构

(三)数字刑法学研究路径——建构中国自主知识体系

数字经济时代,数字技术的发展不仅使民法上以传统物债二分体系为基础的数据权益属性解释面临极大的困境,也给网络虚拟财产的刑法属性的认定带来了较大的难度,而元宇宙数字资产作为网络虚拟财产中的一部分,对其刑法属性的认定以及以数字资产为核心的相关数字犯罪的研究与治理实际上是数字时代刑法研究范式的重构问题。

数字刑法学研究范式的重构既要在传统法学无法涵盖的新兴领域探索建立新理论,又要对传统法学能够兼容的领域进行重新解释。数字刑法学是数字法学的重要分支,数字刑法学所调整的是围绕“动态的数字自我”展开的数字社会关系:法律主体在线上线下来回穿梭;数字行为呈现并运行在数字逻辑中;开放性、参与度、沉浸感更高的新型虚实相容的元宇宙已经来临。〔52〕参见马长山:《数智治理的法治悖论》,《东方法学》2022年第4期。波及全球的新冠肺炎疫情加快推动人类社会从工业革命向数字革命、工业经济向数字经济、工业文明向数字文明的全面转型发展。

正如数字资产数据保护观在当前理论实践中面临的巨大挑战与重构必要,传统刑法中的单维数据保护观,已无法适应当前数字经济背景下区块链等技术驱动的产业集群爆发带来的法律秩序构建、数据安全治理的现实需求。因此,立足中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局,需要以中国实践为基,建构融合统一的人类现代知识体系。数字刑法应建构以人为核心,包含科技、组织、行为、治理 “四位一体”的新型知识体系自主性框架。〔53〕参见杨东、徐信予:《建构中国自主知识体系论纲》,《中国人民大学学报》2022年第3期。区块链技术改变了权力让渡式的信用创建方式,基于共识的算法在机器之间建立信任,从而通过技术背书而非中心化信用模式来创建信用,人类的生产协作方式和生活方式发生了巨大的改变,产生了新的法律主体、客体和法律关系,并不可避免地产生了一系列犯罪风险,刑法学的数字化转向应回答法律与科技的融合发展问题,并与数据产权、数据流通交易、数据收益分配、数据安全治理等数据基础制度进行配套衔接,扎根中国大地,构造原创性概念和理论,重构元宇宙数字资产刑法规制的范式。