论职业球员与俱乐部法律关系中的劳动权益争议问题

——广州恒大俱乐部开除于汉超事件引发的思考

孙国平

(苏州大学 王健法学院,江苏 苏州 215006)

一、问题的提出

2020年4月14日,广州恒大淘宝足球俱乐部球员于汉超因私自涂改机动车号牌,被广州警方依法做出罚款5000元、行政拘留15日的处罚[1]。该俱乐部当晚发布公告称,球员于汉超严重违反《广州恒大淘宝足球俱乐部球员“三九”队规》之“九开除”的纪律规定,经公司研究决定给予于汉超开除处分[2]。一石激起千层浪,该事件遂引发媒体关注(1)参见欧兴荣《恒大开除于汉超引发热议情与法之间能否达到平衡》,http://sports.people.com.cn/n1/2020/0416/c22134-31676352.html,最后访问时间:2022年4月16日。,同时引起法律界人士热评(2)参见胡建树《足球巨星涂改车牌,被恒大解约,有法律依据吗?》,https://mp.weixin.qq.com/s/fq2vaGyG8C9thuxJmdSm9w;周萧《恒大队规是否合规?专业人士解读于汉超事件热点》,http://www.bjnews.com.cn/sport/2020/04/15/717136.html;李馨、杨洋《职业足球运动员和俱乐部之间的法律关系如何论?》,https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4NDMzNjMyNQ==&mid=2653148548&idx=4&sn=817a53a053c830915490ee54a03547dc&chksm=843fbe2eb34837389b2b18ef9d8650c2367737cc7813ee8b62f4f045f8e1f936ca32640331d 6&scene=27#wechat_redirect,以上最后访问时间:2022年4月18日。。该热议事件背后不过是一些老问题重现而已,职业球员与俱乐部间法律关系是民法上的雇佣关系抑或劳动法上的劳动关系?职业球员与俱乐部间劳动权益纠纷是遵循体育自治还是经由司法适用劳动法解决?《中华人民共和国体育法》(以下简称《体育法》)对此有何规定?俱乐部队规是属于劳动法上的用人单位规章制度还是一般契约条款?俱乐部开除球员是否需要正当事由?如不从学理上理顺此类问题,则不少职业球员劳动权益将得不到切实保护,也会阻碍俱乐部健康发展和中国足球或其他职业体育运动的长足进步。本文将主要以职业足球球员为例展开探讨。

二、法律关系定性之争:是民法上的雇佣关系抑或劳动法上的劳动关系?

(一)域内争议与域外惯例

职业球员与俱乐部之间的法律关系是否应受劳动法规制?无论是《中华人民共和国劳动合同法》(以下简称《劳动合同法》)还是《体育法》,都未对职业球员合同加以规定,司法实践中对职业球员与俱乐部间有关球员合同劳动权益纠纷问题处理也并不一致。而对于这一基础性命题,我国体育法学界学者看法亦非铁板一块,主要有两种意见。

一种是民事雇佣关系说,认为职业球员与俱乐部间的法律关系属于平等主体间的民事雇佣关系,球员与俱乐部间的工作合同属于民事雇佣合同,应受民法上的合同法规范调整(3)为示区别,本文在非劳动关系和非劳动合同的雇佣关系或雇佣合同前加限定词“民事”二字。。其立论主要基于职业体育运动尤其是职业足球运动的特殊性,诸如转会限制与禁赛期、工作时间与工作报酬及管理、体育自治所要求的独立解决争端能力等方面与劳动法上的合同解除与终止、择业自由、工作时间和工作报酬及管理以及劳动争议的解决路径等诸多制度都存在难以匹配乃至冲突的一面,也破坏了职业球员与俱乐部间相对平等的法律地位,限制了双方当事人更多的意志自由等[3]。

一种是劳动关系说,认为二者间的法律关系属于劳动关系,二者间签订的工作合同属于劳动合同性质,其劳动权益救济可通过劳动仲裁和诉讼方式实现。其立论主要基于职业运动的特殊性并不能改变职业球员的劳动法主体地位,职业球员为特殊劳动者,其为俱乐部提供劳务具有高度从属性,属于劳动法的规制范围,且域外多以劳动法来调整,如果职业球员与俱乐部间的关系任由民法来调整有违法律的形式理性和实质理性,但该学说也虑及职业体育运动的特殊性,主张二者间关系还须受行业规则规制,建议制订单行法规专门规制职业体育领域中的劳动关系[4]。

尽管学理上两种意见并存,但体育法学界的主流认识是,职业球员与俱乐部间的法律关系整体上属于劳动关系,职业球员工作合同从整体上看属于劳动合同,但具有自身特殊性[5]。实务界也有认为,“职业球员与俱乐部间的工作合同是依据我国劳动合同法和合同法而订立,既有普通合同属性,也符合劳动合同法之规定,职业球员与俱乐部间的法律关系应属于特殊劳动关系”(4)参见白星晖、赵龙升《球员俱乐部到底是什么法律关系?》,https://mp.weixin.qq.com/s/9fRlAFPJqDOgvrBAQ92GhQ,最后访问时间:2022年6月6日。。

对于是否属于劳动关系,大陆法系主要国家以有无从属性进行判断,所谓从属性主要包括人格从属性、经济从属性与组织从属性[6]。而英美法系中判断劳动关系的一些标准,诸如控制(control)标准、组织(integration)标准、经济现实(economic reality)标准、相互义务(mutuality of obligation)标准以及多因素(multi-factor test)综合判定标准[7],与大陆法系的从属性判断标准都有异曲同工之妙,都主要借助从属(subordination)和依附(dependence)来认定劳动关系之有无。根据职业足球球员合同,无论其名为工作合同还是劳动合同抑或其他,俱乐部运动员皆要服从俱乐部所有指令,而俱乐部一般经由经理和教练来指示球员如何和何时来履行合同要求之义务,俱乐部球队对设置训练时间、安排比赛、要求球员在比赛中如何履行其义务以及球员薪水构成等皆有明确的制度性规定,球员在训练和比赛时也须服从代表俱乐部权威并贯彻俱乐部指令的教练之指挥。尽管球员在从事此类活动时具有高度的个人自主性,但无论是在训练和比赛中,如果不服从指令,则极有可能承担不利之处罚后果,其受“控制性”和从属性可见一斑。球员提供劳务属于俱乐部公司业务的一部分,必须听从俱乐部公司指挥,接受其管理,几无决策权和话语权。为俱乐部公司提供从属性劳动,这也是世界上大多数国家认为职业足球球员与俱乐部公司间属于劳动关系之劳动法法理所在。反之,也正因如此,职业拳击手和网球球员等一些职业球员因其在缔结合同、训练参赛、获取酬金等方面具有极大的个人自主性,其从属性较弱,往往并不属于劳动关系。

放眼全球,尽管东欧等某些国家将职业球员视为自雇者(self-employed),从而将其与俱乐部间的合同交由民法规制,但根据世界职业足球运动员协会发布的《全球雇佣报告:职业足球工作条件》,此类采取民法规制相关合同纠纷的国家比例仅占该报告调查总量的9%,且占据排行榜前10位的克罗地亚、捷克、土耳其、斯洛文尼亚、罗马尼亚、突尼斯、冰岛、波兰、乌克兰和刚果(布)等国在世界足坛的总体影响力不大,这些国家的做法并未得到普遍认同(5)Global Employment Report“Working Conditions in Professional Football”,https://footballmap.fifpro.org/assets/2016_FIFPRO_GLOBAL_EMPLOYMENT_REPORT.pdf,last visited on April 22,2022.。相反,当今世界一些主要国家都将职业球员合同纳入劳动法规制范围。如《俄罗斯联邦劳动法典》将职业运动员和俱乐部间合同规定在第三编(劳动合同)第59条之固定期限劳动合同中[8]。在德国,如签约足球运动员为俱乐部提供从属性劳动,则其为受劳动法管辖之雇员并无疑问[9]。在英国普通法上,职业球员则早就被视为劳动法上雇员而非独立承包人(independent contractors)(6)在英美法系诸国,独立承包人(independent contractor)是与劳动法上的雇员(employee)身份截然两分的相对人,相当于我国法语境上的劳务合同或民事雇佣合同的一方当事人,其不享受劳动法的保护。,受到劳动法之规制(7)See Walker v Crystal Palace Football Club [1910]1 KB 87 CA,p.92.Also see Ready Mixed Concrete (South East) Limited v Minister of Pensions and National Insurance [1968]2 QB 497;and Carmichael v National Power plc [2000]IRLR 43 (HL).。英超职业球员被视为英超俱乐部雇员,二者间劳动关系(employment relationship)(8)在英美法系语境中,employment relationship,employment contract,employment agreement等术语都是指受劳动法保护的雇佣关系,而非不受劳动法保护的民事雇佣关系,应译为我国语境中的劳动合同。See Employment Relationship Recommendation,2006 (No.198),https://ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312535,last visited on April 25,2022.受英国国内法、标准球员合同条款、集体合同以及足协与英超俱乐部相关规则约束。美国职业球员如NBA球员相关权益保护,主要通过全美篮球球员协会(National Basketball Players’ Association)与NBA展开集体谈判,依据1935年《全美劳动关系法》(the National Labor Relations Act of 1935)之规定,就双方当事人的权利和义务订立全面而复杂的集体合同来达致,在遵循此等集体合同的前提下,球员的薪水、金钱福利和合同期限等条款一般由球员个人与球队进行个别商谈,对统一球员合同(uniform players’contract)中的格式条款加以修改敲定[10]。在瑞士,尽管业界也认为将职业球员合同一般笼统地置于劳动法保护框架下并不总是妥当,但职业球员与运动机构间签订劳动合同却是常态,每份劳动合同须满足四要件:球员亲自履行、履行时间框架、经济补偿以及雇员接受雇主的从属性管理等。此等职业球员受到瑞士劳动法律法规之保护[11]。在巴西,根据1998年修订的《贝利法》第28条之规定,其职业球员与特定俱乐部间须签订书面劳动合同、规定合同应设专门条款确定期限、载明报酬支付情况,以及不能履行合同条款、违反合同和单方废除合同时的赔偿性条款等,否则如欠缺上述任一部分,则该合同视为无效[12]。在日本,类似职业棒球球员的职业球员纳入《工会法》上的劳动者对待,劳动主管部门承认职业球员工会为法律上的工会,职业球员年薪与其提供的劳务相等价,球员劳动从属于球队组织中,其最低年薪、养老金、伤害保险、转会等涉及球员劳动条件方面的问题需要通过集体谈判机制来保证[13]。不难发现,域外这些国家都将职业球员纳入劳动法的保护框架之下,只不过保护方式有所不同而已。为何这一似乎已成国际惯例的问题能在我国学界持续争议至今达二十余年呢(9)早在1996年就有学者明确提出职业球员与俱乐部间的工作合同属于劳动合同,参见王存忠《对运动员转会行为的法律调整》,《山东体育学院学报》1996年第4期。?我国官方的一些文件对此又持何态度?

(二)相关文件之嬗变与相互牴牾

从《中国足球协会章程》规定来看(10)参见《中国足球协会章程》(足球字〔2019〕929号)第三条、第六条之规定。,中国足球协会性质至少是半官方半民间管理全国足球事务的组织,其所制定的相关文件能够折射出官方的管理态度和倾向。关于职业球员的身份、职业球员合同的定性以及其与俱乐部间法律关系是否接受劳动法规制等基础性问题,从我国管理层相关文件的嬗变来看,存在着前后不一、相互牴牾的现象。

早在2009年足协发布的《中国足球协会球员身份及转会暂行规定》(以下简称2009版规定)中就明确规定,职业球员是指年满18周岁,与职业俱乐部签订了书面劳动合同,且以从事足球活动的收入作为其主要生活来源的球员。如遇转会,新俱乐部与球员签订劳动合同,其内容由双方约定,并应当符合国家法律法规规章和国际足联、中国足协有关劳动合同的基本要求(11)参见《中国足球协会球员身份与转会暂行规定》(足球字〔2009〕536号)第三条、第十八条之规定。。为贯彻《国际足联球员身份与转会规程》(Regulations on the Status and Transfer of Players,RSTP)的相关规定,2009版规定中共有13个条文对劳动合同终止问题进行了规定(12)同上注,第四十一条至第五十三条之规定。。可见,此时足协对职业球员身份与职业球员合同性质的界定非常明确,亦即职业球员合同为劳动合同,职业球员乃是受劳动法规制之劳动者。

而2015年足协发布的《中国足球协会球员身份与转会管理规定》(以下简称2015版规定)将职业球员界定为与俱乐部签订了书面工作合同,且从事活动的收入大于实际支出的球员。如遇转会,新俱乐部与球员签订工作合同,其内容由双方约定,应符合《中国足球协会职业俱乐部工作合同基本要求》(以下简称《工作合同基本要求》)。该工作合同须经球员、新俱乐部及球员代理人(如有)三方签署方为有效(13)参见《中国足球协会球员身份与转会管理规定》(足球字〔2015〕649号)第三条、第二十条之规定。。2015版规定同时废止2009版规定,并将2009版规定中所有有关“劳动合同”字眼全部替换成“工作合同”并加以修改。概念是逻辑演绎之基础,其流变往往彰显理念改变,但囿于我国劳动法、体育法乃至民法话语体系中都无“工作合同”之称谓,人们对其内涵和属性不无疑问。

2015版规定要求职业球员工作合同签订要符合带有示范合同性质《工作合同基本要求》之规定,后者首段将工作合同界定为:“指符合《合同法》和《劳动合同法》的法律精神,符合国际、国内足球行业基本准则,由足球俱乐部与球员、教练员或其他工作人员订立的工作合同。”(14)参见《工作合同基本要求》(足球字〔2016〕86号)序言部分。该定义尽管在逻辑上有循环定义之嫌,但其字里行间的指向性较为明显,亦即职业球员合同可能兼备民事雇佣合同和劳动合同双重性质,还要考虑足球行业特殊性,这自然为早已定性的职业球员合同属性(劳动合同属性)之争再添波澜,如果兼备民事合同和劳动合同属性,职业球员合同属性在整体上究竟是民事合同还是劳动合同?究竟应优先适用《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)还是相关劳动法律法规规定?如果要考虑足球行业特殊性,则该特殊性在何种程度上可以排斥我国劳动法律法规和《民法典》之适用?因职业球员合同所生争议是否因其特殊性而全然实行体育自治而排除司法管辖?可见,从劳动合同改为工作合同,也使得其属性从明确变得再度模糊,从而为后续争议解决带来困惑或障碍埋下伏笔。

此等2015年和2016年足协文件的一些改动,似乎并未遵循更高一级文件精神,有相互牴牾之嫌。早在2015年3月8日,《国务院办公厅关于印发〈中国足球改革发展总体方案〉的通知》中特别强调“加强俱乐部劳动合同管理,严厉查处‘阴阳合同’等违法行为,及时纠正欠薪行为”(15)参见《国务院办公厅关于印发〈中国足球改革发展总体方案〉的通知》(国办发〔2015〕11号)。。并未使用“合同”或“工作合同”字眼,其定性还是很明确的,要求俱乐部与职业球员等签订劳动合同并加强管理。为贯彻落实上述通知精神,2016年7月27日,人力资源社会保障部、教育部、国家体育总局、中华全国总工会联合发布意见强调:“俱乐部应与球员等劳动者依法签订劳动合同,除劳动合同法要求的必备条款外,俱乐部与球员、教练员可以根据足球行业特点,依法约定其他条款。俱乐部应加强劳动合同履行、变更、解除、终止各环节的日常管理,按劳动合同约定按时足额支付球员等劳动者的劳动报酬,落实其休息休假权益,实现劳动用工管理规范化和制度化。”(16)参见《人力资源社会保障部、教育部、体育总局、中华全国总工会关于加强和改进职业足球俱乐部劳动保障管理的意见》(人社部发〔2016〕69号)2016年7月27日发布。

该意见可谓旗帜鲜明地指出,俱乐部须与职业球员等劳动者签订劳动合同,在此基础上可顾及足球行业特点增设一些特色条款,但职业球员合同总体属性属于劳动合同并无疑问。不难发现,该意见与前述2009版规定精神一致,但后者业已被废止且已被理念不同的2015版规定所替代。如果将国务院办公厅和四部委的意见类比为“主管”意见、足协相关文件视为“现管”意见的话,我国官方文件体系中就出现了“主管”与“现管”持不同意见的现象。职业球员合同带有劳动合同总体属性,有其自身特殊性。如果因其纠纷诉诸司法,机械适用包括《劳动合同法》在内的相关劳动法律法规,可能有损俱乐部利益,因劳动法律法规并无顾及足球行业特殊性的相关规则;如果绝对排斥司法、排除劳动法律法规之适用交由体育仲裁,虽然顾及足球行业特殊性,但仅靠足协和体育总局文件等能否解决争端?如无法律授权,其正当性和合法性存疑,职业球员合法劳动权益又何以救济?面对这一两难境地,我国司法实践又展现出何种图景?

三、纠纷解决路径之争:应遵循体育自治还是经由司法解决?

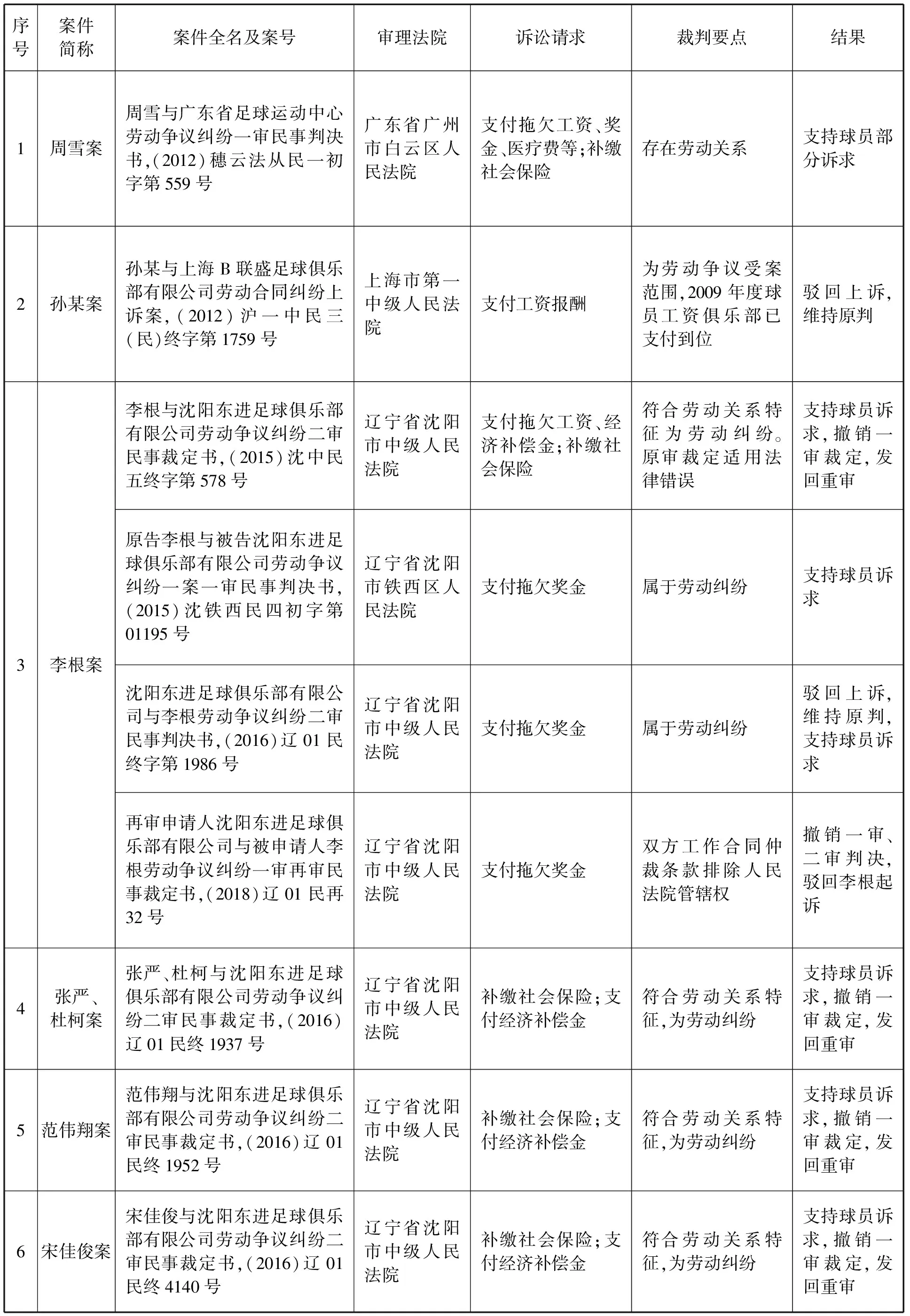

为洞察职业球员与俱乐部间的劳动权益纠纷是遵循体育自治抑或经由司法管辖适用劳动法解决,笔者在威科先行法律信息库和中国裁判文书网以“劳动争议+职业足球球员与俱乐部”为检索词,将有关球队教练员、翻译人员、管理人员等与俱乐部间的劳动纠纷剔除,整理出24个职业球员与俱乐部间相关度较高的劳动争议案件作为分析样本(见表1)。

表1 24个相关案例概览

上述24个案例时间上横跨2012—2020年,地域上覆盖广东、上海、辽宁、云南和江苏五省市,从上表可知,经由司法解决的案例总数(历经多次反复的案例则以最后裁决为准)为14,占比58.3%;驳回司法管辖的案例数为10,占比41.7%,这10个案例都发生在辽宁省相关法院,其最早时间拐点是在2017年的12月4日,此前辽宁省各级法院对此类案件的司法管辖基本持认可态度,此后排除此类案件的司法管辖,且其此前接受司法管辖和此后驳回司法管辖的说理理由惊人一致。尽管如此,其他省份的大多数相关案件还是经由司法适用劳动法相关规定解决,双方工作合同多数还是作为劳动合同来处理。但职业球员劳动权益救济存在一定程度隐忧与制度困境,如有法院效法辽宁省法院做法,主要以2016年修正的《体育法》第三十二条(17)《体育法》(2016年修正)第三十二条规定:“在竞技体育活动中发生纠纷,由体育仲裁机构负责调解、仲裁。体育仲裁机构的设立办法和仲裁范围由国务院另行规定。”,中国足协相关文件如《中国足球协会球员身份与转会管理规定》第八条(18)《中国足球协会球员身份与转会管理规定》(足球字〔2015〕649号)第八条规定:“球员一经注册,即表明其同意遵守国际足联、亚足联、中国足协及其会员协会制定的各项管理规范。”,《中国足球协会章程》第五十一条、第五十二条(19)《中国足球协会章程》(2017年修正)第五十一条规定:“仲裁委员会是本会的仲裁机构,为本会的分支机构。负责处理本会管辖范围内与足球运动有关的行业内部纠纷。执委会应对仲裁委员会的组成、管辖权和仲裁程序作出规定。”第五十二条第一款规定:“除本章程和国际足联另有规定外,本会及本会管辖范围内的足球组织和足球从业人员不将争议诉诸法院。有关争议应提交本会或国际足联的有关机构。”,《中国足球协会仲裁委员会工作规则》第五条(20)《中国足球协会仲裁委员会工作规则》(足球字〔2009〕308号)第五条规定:“仲裁委员会受理下列案件:……(二)会员协会、足球俱乐部、足球运动员、教练员、经纪人相互间,就注册、转会、参赛资格、工作合同、经纪人合同等事项发生的属于行业管理范畴的争议。”,以及球员和俱乐部间工作合同仲裁条款等来强调职业体育特殊性而排除法院管辖。尽管这种解释或说理不无商榷余地,职业球员劳动争议管辖中的体育特殊性问题亟待澄清,但毕竟对职业球员的劳动权益救济构成一定程度之障碍,因为职业球员与俱乐部间劳动纠纷最为突出的还是欠薪问题,这从表中案例球员诉讼请求中可见一斑。2020年就有11家职业足球俱乐部因欠薪问题未解决而被足协取消注册资格(21)参见中国足球协会《关于取消职业足球俱乐部注册资格的通知》,http://www.thecfa.cn/lstz/20200523/28646.html,最后访问时间:2022年4月20日。。

球员欠薪如果通过行业内部救济路径,目前不外乎足协每年通过检查特定俱乐部是否欠薪,继而通过处罚甚至取消其注册资格倒逼俱乐部足额支付薪水(22)参见《中国足球协会关于规范管理职业俱乐部的通知》(足球字〔2017〕81号)第十五条之规定。以及解除合同(23)《中国足球协会职业俱乐部工作合同基本要求》第十九条第四款第二项规定,俱乐部出现拖欠球员工资或奖金情况的,球员有权解除合同。,个人向足协相关机构申诉或仲裁等方式。在上述救济途径中,第一种方式需由足协在其调查核实俱乐部存在欠薪事实并上报后方能采取,费时较长,不利于球员维权;如球员作出解除合同决定则意味着其将失去工作,亦对球员权益维护不利。

个人申诉或仲裁救济方式也有弊端。一是我国目前尚未建立独立的体育仲裁机构,目前足协下属仲裁机构之中立性、公正性和权威性也颇受业界质疑(24)参见《律师:刘健案显仲裁制度弊端 仲裁委纪委分工不清》,http://sports.sina.com.cn/j/2014-10-24/20067382565.shtml,最后访问时间:2022年4月26日。,经历过仲裁的球员也对此颇有微词(25)参见吾提库尔·艾山与大连超越足球俱乐部有限公司劳动合同纠纷案,(2019)辽02民终8084号二审民事裁定书。。二是该方式可能置球员于走投无路之境地。如果法院拒绝受理此类纠纷,而若俱乐部因欠薪而不能在足协继续注册,足协仲裁委员会不再受理此类纠纷,则球员寻求行业裁决书的救济路径就被封闭,球员“求告无门”,其劳动权益如何保障成为问题。三是此类行业内仲裁的法律适用不无存疑。如果不允许司法管辖介入,只能走足协仲裁程序,则在处理此类欠薪纠纷时是否完全排除了劳动法和劳动合同法之适用,只适用我国体育总局和足协相关文件,其合法性、正当性和可行性不免令人生疑。

可见在目前的制度框架下,球员劳动权益纠纷经由司法解决并非次优选择,今后可能仍然是此类纠纷的必然路径,除非我国建立较为独立的体育仲裁制度。有鉴于此,业内也有人士呼吁成立中国体育仲裁机构,厘清体育自治与司法救济之矛盾和边界,破解体育纠纷解决的现实困境,呼吁模式创新,建立我国的体育仲裁制度(26)参见周萧《急!业内专家呼吁成立中国体育仲裁机构》,http://www.bjnews.com.cn/sport/2020/05/19/729079.html;又见《解决体育纠纷司法困境与建立我国体育仲裁制度研讨会议成功举办》,https://www.sohu.com/a/395084725_503725,以上最后访问时间:2022年4月30日。。第十三届全国人大常委会于2021年10月23日发布《体育法(修订草案)》面向社会征求意见。该草案第八章体育仲裁部分第七十五条规定,国家建立体育仲裁制度,及时、公正解决体育纠纷,保护当事人的合法权益。但第七十六条第三款中明确规定,用人单位与劳动者发生的劳动争议不属于体育仲裁范围。2022年6月24日,全国人大常委会通过并公布修订后的《体育法》(自2023年1月1日起施行),该法第九十二条第二款明确规定,《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》规定的劳动争议,不属于体育仲裁范围。且该法第九十八条赋予当事人对不属于体育仲裁事项的仲裁裁决申请法院撤销的权利等规定,皆彰显职业足球球员的劳动权益纠纷留由司法解决之理念(27)参见《中华人民共和国体育法》(2022年6月24日修订通过),http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202206/ad515e98ae274e44b1 cd2c02687db07f.shtml,最后访问时间:2022年6月25日。。

四、俱乐部队规属性之争:是用人单位规章制度还是一般契约条款?

如前所述,恒大俱乐部开除于汉超是因其违反《广州恒大淘宝足球俱乐部球员“三九”队规》之“九开除”的纪律规定(28)2019年2月25日,恒大淘宝足球俱乐部正式下发《广州恒大淘宝足球俱乐部球员“三九”队规》,明确规定球员的“九必须、九不准、九开除”。参见《广州恒大颁队史最严队规:恒大三九队规是哪三九?》,https://www.qtx.com/csl/65623.html,最后访问时间:2022年6月25日。,从而引发业界对队规是否属于劳动法上的用人单位规章制度,是否接受规章制度合法性之相关规则合规约束等探讨。队规并非法律概念,不过是体育行业内各类运动队对所属运动员进行统一管理制定的内部文件,一般是以劳动合同或工作合同的附件形式呈现。中超俱乐部在与球员签订合同时,队规按惯例是作为合同附件呈现的,2020年各中超俱乐部向中国足协递交的准入材料中也包括一份全体教练员和球员签字的队规(29)参见周萧《恒大队规是否合规?专业人士解读于汉超事件热点》,http://www.bjnews.com.cn/sport/2020/04/15/717136.html,最后访问时间:2022年4月18日。。队规作为合同附件,具有怎样的法律效力,还是取决于职业球员与俱乐部间的法律关系性质,如其属于劳动关系,则队规是否就是劳动法上的用人单位规章制度而受到相关规则约束?各国对规章制度规范定性和规定不同也决定其效力来源和效力行使不同。

于汉超开除事件一出,我国业界不少观点认为恒大俱乐部的“三九”队规应视为规章制度,既然职业球员与俱乐部间属于劳动关系,则俱乐部作为用人单位对球员进行管理时不应违反相关劳动法律法规,队规是否具备法律意义上的效力,俱乐部是否可以据其对球员进行涉及劳动权益方面的处罚,则应比照《劳动合同法》中关于规章制度的有关规定进行判断,即应接受《劳动合同法》第四条之检验,除了其内容要做到合法、全面与合理之外,其中最为重要的是队规制定与通过须受到民主程序和公示程序之约束,否则在遇到劳动仲裁时,仲裁庭可以判定其不具法律效力,这在全国不无先例(30)参见胡建树《足球巨星涂改车牌,被恒大解约,有法律依据吗?》,https://mp.weixin.qq.com/s/fq2vaGyG8C9thuxJmdSm9w;又见李慕白《劳动法专家:三九队规需经职工讨论协商 否则或被判定无效》,https://www.erhainews.com/n11395442.html;周萧《恒大队规是否合规?专业人士解读于汉超事件热点》,http://www.bjnews.com.cn/sport/2020/04/15/717136.html,以上最后访问时间:2022年6月26日。。也有观点认为队规属于雇主单边行使管理权性质的文件,无须征求球员同意,只要做到让球员知晓,即可作为纪律处罚之依据。恒大俱乐部队规在整个足球圈广为知晓,恒大也已多次依据该队规对球员作出处罚,全队通报,俱乐部全体队员对此十分了解,于汉超虽未触及刑罪,但依据队规和工作合同,已属严重违纪行为,构成俱乐部解约之正当理由(31)参见李慕白《劳动法专家:三九队规需经职工讨论协商 否则或被判定无效》,https://www.erhainews.com/n11395442.html,最后访问时间:2022年6月26日。。

在英国普通法上,雇员对雇主负有一种宽泛的服从义务[14],雇主在明示条款外拥有一定程度的默示管理权力,且无须征求雇员个别或集体之同意可做单边变动,但事涉纪律处罚事项不在此列,且一般要在并入劳动合同后方具合同效力,针对雇员的纪律处罚规则须纳入个别劳动合同经由意思自治来达致管理目的[15]。在法国,法院常将足球队队规视为集体合同性质的规范,法国劳动法严禁固定期限劳动合同在期限届满前解除,如果某足球队队规规定了球员合同期限和合同解除情形,法院将认定该集体合同规定违法,除非球员和球队双方当事人协议解除、存在不可抗力和球员严重过错时,球员合同在期限届满前方可解除[16]。可见,如球员和俱乐部间劳动关系成立,有国家将队规纳入个别劳动合同经由意思自治达成契约控制,也有国家将其纳入集体合同范畴经由集体谈判达成集体合意。

我国目前足球俱乐部队规大抵作为合同附件形式,通常并非集体谈判之结果,也是想通过个别劳动合同来达成契约控制,故在性质上不宜视为用人单位规章制度,毕竟我国劳动法上的规章制度具有较强的国家干预性和鲜明的法规范性,其效力来自法律的赋予(32)我国法院可凭借规章制度作为审理劳动争议案件之依据。参见《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释(一)》(法释〔2020〕26号)第五十条第一款。,且用人单位规章制度作为实现劳动过程的自治规范[17],从其法定有效要件(33)一般要求须经民主程序、内容合法、公示程序等,参见《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释(一)》(法释〔2020〕26号)第五十条之规定。来看,也要求具备一定程度之集体合意。规章制度的此类刚性要求,可能并不利于包括俱乐部在内的用人单位行使其用人自主权,故我国相关司法解释规定了劳动合同和集体合同的效力要高于规章制度,规章制度规定的内容不能与劳动合同、集体合同等约定内容相抵触(34)参见《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释(一)》(法释〔2020〕26号)第五十条第二款。,从而在一定程度上克减其刚性效力。

规章制度的法规范属性存在一定的欠适性。所谓规章制度也称为工作规则(rules of employment),供企业全体从业者或大部分从业者适用,专对或主要对就业中从业者之行动有关的各种规则。它本是在近代劳动法集体主义尚未发达前,企业为方便劳动契约缔结,将有关劳动契约内容事项,由企业一方作成定型化规则(出之以工作规则名义),然后借助企业普遍利用之一般契约条款与劳动者缔结附合契约(adhesion contract),本不具备法规范性质。实为企业方便之计,但囿于企业之经济强势地位,往往于此等规则中夹杂大量对劳工不利之内容,遂致诸多弊病,引起国家注意而予以监督。国家将本具有一定契约属性之规章制度抬升为法规范性后也存在一定的误谬之处。因其充其量仅有事实上的习惯之效力,尚无习惯法可言,更遑论法规属性,而“法规说”过分提高其法律地位,不当授予私法人立法权,使资方立于近乎国家对国民的统治地位,对雇员至为不利,其实质不过为雇主“有组织的私法意思表示”而已[18]。

队规作为俱乐部管理球员的行为规则,法理上应属于用人单位用工管理权或指示权范畴,只要不逾越其界限,应以劳务给付依契约本旨实现必要之具体化为限,其作为合同附件以一般契约条款形式纳入球员工作合同或劳动合同让球员知晓,既便于雇主管理也不会侵害球员利益,而一旦队规逾越其合理界限而涉及劳动条件的,其自然不属于雇主之指示权范围内,不再任由雇主单边决定,须征得球员之个别或集体合意,抑或纳入规章制度管制范围内接受法规范性考量始为妥当。可见,一开始就将队规归属为规章制度并不契合法理与我国实际,只要其不逾越合理界限而归属为合同条款性质较为妥当,但是否意味着俱乐部可凭借作为合同条款性质的队规任意解除其与球员间的合同呢?

五、关系解除正当性之争:俱乐部开除球员是否需要正当事由?

足球界对确保合同稳定性高度重视,遵循“有约必守(pacta sunt servanda)”合同原则,谨防球员和俱乐部依据各种理由任意单方终止合同,一方当事人仅能凭借正当事由方可单方终止合同,如《国际足联球员身份和转会规程》(RSTP)第14条明确规定,合同双方的任意一方可以正当事由(just cause)终止合同,并且不予追究责任(支付补偿金或给予体育处罚)(35)Regulations on the Status and Transfer of Players (2016),Art.14.https://resources.fifa.com/image/upload/regulations-on-the-status-and-transfer-of-players-2018-2925437.pdf?cloudid=c83ynehmkp62h5vgwg9g,last visited on Apr.1,2022.。世界两大法系一些主要国家的劳动法对劳动合同终止都规定需要正当事由存在,例如德国劳动法要求用人单位终止劳动合同须具有“重大事由”[19],美国法上的正当事由主要表现为用人单位终止劳动合同时必须符合公共政策并且不得违反诚实信用和公平原则[20]。我国《劳动合同法》第三十九条其实就是用人单位单方解除劳动合同的正当事由规定[21],足协内部文件也以此为参照,规定了俱乐部单方解除球员合同的正当事由(36)参见《工作合同基本要求》第十九条(三)款规定。。

我国目前有关用人单位根据正当事由终止合同的规定都显得较为粗略,无论是《劳动合同法》第三十九条之规定,还是主要套用前者的《工作合同基本要求》第十九条第三款之规定皆是如此,后者并非基于与足球运动相关的常见类型化事由对正当事由进行规定,毕竟其套用《劳动合同法》相关术语的内涵并不确定,诸如“重大疾病”“严重影响”“严重违背”“严重违反”“重大损害”等需要俱乐部内部备有详细的考核规则,否则其合理性和公平性难以保障。而在国际足联(FIFA)争端解决庭(the Dispute Resolution Chamber,以下简称DRC)和国际体育仲裁院(the Court of Arbitration for Sports,以下简称CAS)的判例实践中,构成俱乐部单方终止球员合同的正当事由主要是球员缺席训练或比赛以及球员不当行为达到一定严重程度。球员作为公众人物,具有一定的榜样作用,同时履行合同需遵守诚实信用公序良俗等原则,球员不得做出损害俱乐部利益,损坏自身形象,不为公众所接受的行为,但俱乐部以球员不当行为解约同样需要严格限制,DRC和CAS认定俱乐部是否存在正当事由主要基于个案分析路径,兼顾合理性原则和比例原则考量,不当行为需要达到一定的严重程度[22]。

可见,俱乐部无论基于球员何种行为、依据合同条款之何种规定来开除球员都须经过正当事由考量。恒大俱乐部基于队规开除球员于汉超是否存在正当事由至少有两点值得商榷。其一,如果说队规因纳入合同附件而具有合同条款属性,队员事先知晓处罚后果而心甘情愿地签约,则有约在先而明知故犯被开除,存在正当事由似乎没有问题,但球员首次实施一般违法行为是否真的达到解约的严重程度,是否合理和合乎比例原则还是高度存疑。其二,“开除”一词用得是否妥当?汉语中“开除”是指机关、团体、学校等将其成员除名使退出集体[23]。一般暗含剥夺其成员的某种资格性身份,如球员有球籍、党员有党籍、学生有学籍等,而恒大基于队规的单方终止合同行为谈不上“开除”,只能说终止合同或解约。严格来讲,劳动合同本身不能约定“开除”作为一项单方特权,劳动法规中不多的“开除”字眼无疑是计划经济时代残存的痕迹,即使用人单位要动用“开除”字眼,劳动法也对其施加了较重的证明责任,要求其就开除员工的正当性和合理性负举证责任(37)参见《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释(一)》(法释〔2020〕26号)第四十四条:“因用人单位作出的开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬、计算劳动者工作年限等决定而发生的劳动争议,用人单位负举证责任。”。当然从球员合同关系来说,恒大俱乐部单方终止合同关系是否愿意零付费允许于汉超转会,这样的做法本身是否合乎理性也颇令人怀疑。

六、结语

恒大俱乐部开除于汉超事件将我国职业球员和俱乐部法律关系中早已存在的劳动权益争议问题再次展现给世人,二者间的法律关系总体上要接受劳动法规制已是国际惯例,我国司法实践中大多数案例也是经由司法介入而解决的,但此后球员劳动权益纠纷经由体育自治或司法介入解决之困境,将在我国《体育法》(2016年)和独立体育仲裁制度尚未完善的背景下长期存在。而最近修订的《体育法》(2022年)的体育仲裁部分一锤定音,目前职业球员与俱乐部间的劳动权益纠纷不属于体育仲裁范围,认可司法介入之必要性,而作为合同附件的队规不宜作为用人单位规章制度对待,但俱乐部基于队规开除球员的做法理应受到正当事由之约束,这是确保球员合同稳定性和保护球员合法权益之内在要求。