违约精神损害赔偿的裁判实践与理论应对

——以《民法典》第九百九十六条的司法适用为中心

杨立新 扈 艳

(1.2.中国人民大学 法学院,北京 100872)

一、引论

违约责任中是否可以包含精神损害赔偿,在民法学界曾经是一个具有持续争议性的话题。《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)生效前,否定说占据通说地位,认为违约责任中不应包括精神损害赔偿[1]。

此后,学界针对该问题,分别于2005—2006年和2010—2012年形成两次论争热潮。前一期间,持肯定说的学者主要从违约情形下精神损害现实存在,如不予以赔偿不利于保护非违约方利益的角度,对违约中不能包含精神损害的通说进行了反思[2];后一期间,学者从合同法的制度功能、固有利益保护方式等更加多元的视角,对通说进行了反驳[3],并尝试归纳可以在违约责任中适用精神损害赔偿的案件类型[4]。

持续的学理讨论使得违约责任不可包含精神损害赔偿的通说逐渐松动,加之我国立法与司法实践中呈现出立法无明确肯定(1)违约损害赔偿范围的界定主要通过对《中华人民共和国合同法》第一百一十三条的解释进行,该条并未明确否定违约损害赔偿中可以包含对精神损害的赔偿。、司法在部分领域明确否定(2)最高人民法院2010年9月13日出台的《关于审理旅游纠纷案件适用法律若干问题的规定》第二十一条明确规定:“旅游者提起违约之诉,主张精神损害赔偿的,人民法院应告知其变更为侵权之诉;旅游者仍坚持提起违约之诉的,对于其精神损害赔偿的主张,人民法院不予支持。”此司法解释明确了在旅游纠纷案件中,违约损害赔偿中不可包括精神损害赔偿。该条解释已于《民法典》生效后被废止。的态度,违约责任是否可以包含精神损害赔偿成为司法裁判中的疑难问题,各级各地法院在裁判结果与裁判理由上都存在差异[5],这种差异为当事人维护自身合法权益造成了困扰,也损害了司法权威。

《民法典》第九百九十六条关于“因当事人一方的违约行为,损害对方人格权并造成严重精神损害,受损害方选择请求其承担违约责任的,不影响受损害方请求精神损害赔偿”规定的出现,基本上解决了这个问题,这是我国民事立法首次明确肯定违约责任可以包含精神损害赔偿,在实证法层面结束了对违约责任是否可以包含精神损害赔偿的争论,是人格权编在违约领域保护人格利益的重大进展。

不过,立法并非调整社会关系的终点,而只是司法适用的起点,也是理论研讨的新节点。在此意义上,《民法典》第九百九十六条是否能对违约精神损害赔偿的问题提供终局的法律解释方案,需要法学理论与司法实践的双重检验。

《民法典》生效后,理论界对该法第九百九十六条的质疑与认识分歧可大致归为以下三类。

一是文义解释类分歧。诸如该条表述中的“损害对方人格权”是否包括一般人格权;“不影响受损害方请求精神损害赔偿”是不影响当事人在违约之诉中直接请求精神损害赔偿,还是不影响受损害方在违约之诉后另行提起侵权之诉再请求精神损害赔偿等。这些分歧,可能会导致该条存在保护客体范围过窄、所规定的精神损害赔偿性质不明等问题[6]。

二是体系解释类的质疑。这主要集中在对该条的适用条件与解释路径的认识上,诸如《民法典》第九百九十六条规定在人格权编而非合同编,是否意味着其只可以在涉人格权的合同中适用,在其他涉精神利益的合同中不具有适用空间[7];该条是否能成为立法承认违约责任可以包括精神损害赔偿的法律依据[8];该条的适用是否必须以违约责任与侵权责任竞合为前提,单纯构成违约的案件是否可以适用该条[9];如果该条的适用必须以责任竞合为前提,是否会让以精神利益实现为主要内容的合同反而无法适用,从而违背立法增设该条的初衷[10]。此类意见是司法适用该条的核心争议群。

三是目的解释类的分歧。这主要集中于该条的适用范围方面,诸如《民法典》第九百九十六条是否可以目的性扩张,适用于涉身份权益类的合同[11];该条是否应该目的性限缩,仅适用于以精神利益实现为主要内容的合同[12]等。

学界对《民法典》第九百九十六条的理论质疑与解释分歧是细致而繁杂的,甚至各种争论之间都不曾共享相同的法律基础概念资源(3)例如上述所引文章对于“损害”“精神损害”等基础法律概念的外延界定并不一致。,这样的讨论是未雨绸缪还是杞人忧天,被提出的问题有多少会真正在司法实践中发生,实践中又发生了哪些尚未被理论研讨关注的问题,都亟需现阶段的司法实践给出答案。截至《民法典》通过两周年的2022年5月28日,综合中国裁判文书网、威科先行法律信息数据库和北大法宝司法案例数据库的数据可知,以《民法典》第九百九十六条作为裁判依据的民事案件共计236件(4)本数据获取方式为:以“九百九十六条”为关键词,于2022年5月28日分别在中国裁判文书网(https://wenshu.court.gov.cn/)、威科先行法律信息数据库(https://law.wkinfo.com.cn/)和北大法宝司法案例数据库(https://www.pkulaw.com/case/)中进行全文检索,合并三库重复案例、人工阅读后剔除无关案例,保留人民法院在裁判依据部分适用该条的案例(个别案件虽未在裁判依据部分适用该条,但在裁判理由部分将第九百九十六条作为主要说理与裁判依据的,亦被统计在内)共计236件。。

以此236件案件为分析样本,以上述被学界重点关注的理论问题为观察维度,通过对案例的统计与分析,试图呈现《民法典》第九百九十六条在司法裁判中的现实样态,揭示裁判实践与理论研讨的共性与分歧,并发现裁判实践中的法律适用问题,进而提出理论应对方案。

二、实践与互动:《民法典》第九百九十六条的裁判实践样态及其问题

(一)《民法典》第九百九十六条司法裁判的实践样态

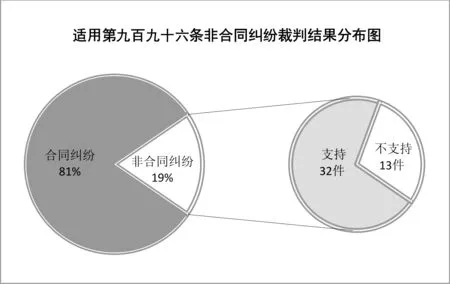

在以《民法典》第九百九十六条作为裁判依据的236件民事案件中,各类以合同纠纷为案由的案件共计191件,占总量的81%,以非合同纠纷为案由的共计45件,占总量的19%;法院裁判支持原告精神损害赔偿请求的案件共计170件,占总量的74%,不支持原告精神损害赔偿请求的共计66件,占总量的26%。

就非合同纠纷而言,其中有侵权纠纷38件,包括名誉权纠纷18件,物质性人格权纠纷18件,一般人格权纠纷2件;法院支持精神损害赔偿请求的案件共计32件,不支持的共计13件。在法院支持精神损害赔偿请求的32件案件中,有2件同时将第九百九十六条和第一千一百八十三条作为支持精神损害赔偿的裁判依据,其余30个案件均在侵权纠纷中只将第九百九十六条作为支持精神损害赔偿的裁判依据;另有5件直接在侵权纠纷中适用合同编的条文进行裁判。在法院不支持精神损害赔偿请求的13件案件中,除有1件因涉案合同非“以精神利益为目的”的合同否定了精神损害赔偿请求外(5)参见俞永平、张家口通泰运输集团有限公司、中国人民财产保险股份有限公司张家口市分公司确认合同效力案,河北省张家口市中级人民法院(2021)冀07民终1351号民事判决书。,其余12件否认精神损害赔偿的理由均为侵权责任不成立。

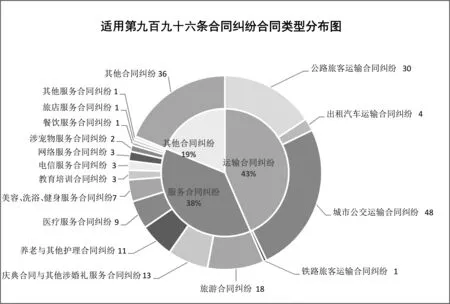

就合同纠纷而言,191件合同纠纷包括运输合同纠纷83件(均为客运合同),占总量的43%,服务合同纠纷72件,占总量的38%,其他合同纠纷36件,占总量的19%。在服务合同纠纷中,有旅游合同纠纷18件,庆典合同与其他涉婚庆服务合同纠纷13件(含2件婚宴餐饮服务合同纠纷)(6)在其他合同纠纷中,另有婚纱租赁合同纠纷2件、婚房装饰装修合同纠纷1件和婚房买卖合同纠纷1件,故涉婚庆服务的合同纠纷共计17件。,养老与其他护理服务合同纠纷11件,医疗服务合同纠纷9件,美容洗浴健身等服务合同纠纷7件,其他各类服务合同纠纷14件(具体合同类型分布可参见下图)。精神损害赔偿获得支持的纠纷138件,均为违约与侵权责任竞合的案件。

在83件客运合同纠纷中,法院支持精神损害赔偿的有80件;3件不支持的案件中,有2件的不支持理由为“违约之诉中不支持精神损害赔偿”(7)参见戴华丽、湖南巴士公共交通有限公司城市公交运输合同案,湖南省长沙市中级人民法院(2021)湘01民终9431号民事判决书;刘桂枝、张家口通泰运输集团有限公司公路旅客运输合同案,河北省张家口市中级人民法院(2021)冀07民终1354号民事判决书。,1件不支持的理由为不存在法律上的损害。精神损害得以赔偿的80件纠纷均为人身损害纠纷,均涉物质性人格权遭受侵害后导致的严重精神损害。在这80件纠纷案件中,有29件在适用《民法典》第九百九十六条的同时适用了《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《人身损害赔偿解释》);有13件同时适用了第九百九十六条、《人身损害赔偿解释》与《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》(以下简称《精神损害赔偿解释》);还有5件在客运合同纠纷中将《民法典》第九百九十六条与《民法典》第一千一百七十九条(8)此处将两件以原《侵权责任法》第十六条作为裁判依据的案件一并统计在内。同时作为支持旅客损害赔偿请求的裁判依据。在此80件纠纷中,无一裁判承运人需返还旅客已支付的乘车费用的。

在72件服务合同纠纷中,法院支持精神损害赔偿的有55件,不支持的有17件。在18件旅游服务合同纠纷中,精神损害赔偿请求全部得以支持,有1件纠纷在适用第九百九十六条、旅游合同条款(9)此处的旅游合同条款指代《中华人民共和国旅游法》《最高人民法院关于审理旅游纠纷案件适用法律若干问题的规定》与《民法典》合同编等相关条款。和《人身损害赔偿解释》的同时,适用了《精神损害赔偿解释》;该18件旅游服务合同纠纷均系人身损害纠纷,其中的精神损害均指因物质性人格权遭受侵害而导致的严重精神损害,并非是指因丧失假期期待而导致的不悦与痛苦;18件纠纷中仅有1件案件的当事人提出返还已交付的旅游费用并获支持,其余17件案件的当事人均未提出返还旅游费用的诉讼请求。在13件庆典及其他涉婚礼服务合同案件中,有12件精神损害赔偿获得支持,1件因无法律上的损害未获支持;12件精神损害赔偿获得支持的案例中,有3件在适用第九百九十六条与相关合同编条款的同时,适用了第一千一百八十三条,有1件还同时适用了《精神损害赔偿解释》;该12件案件中的精神损害均系因婚礼未达约定效果造成的,法官说理中多通过将婚礼相关用品或婚礼认定为具有人身意义的特定物或特定场景而认定精神损害的存在;该12件纠纷的当事人在诉讼中均提出了退还瑕疵服务服务费的请求并获法院支持,有约定惩罚性赔偿、违约金的亦均获得支持。养老、护理与医疗服务合同纠纷共计20件,除有1件因无法律上的损害未获支持外,其余19件精神损害赔偿均获支持;19件纠纷均系人身损害案件,精神损害因物质性人格权被侵害而产生;该19件案件中有3件的当事人提出了返还养老服务费用的请求,法院支持退还事故发生当天及之后尚未提供服务部分的费用(10)参见西安碑林和平新时代护理院、刘桂娟等合同案,陕西省西安市碑林区人民法院(2021)陕0103民初6319号民事判决书。;该19件纠纷中有4件适用了《精神损害赔偿解释》。

在36件其他合同纠纷中,法院支持精神损害赔偿的仅有3件,为2件婚纱租赁合同纠纷和1件旅游保险合同纠纷,其余33件均未获支持。在未获支持的案件中,值得注意有个别案件存在因只构成违约责任不构成侵权责任,而导致现实存在的精神损害未获赔偿的后果(11)参见北京玥瑶家政服务有限公司、刘峰等中介合同案,北京市第二中级人民法院(2021)京02民终13011号民事判决书。。

(二)《民法典》第九百九十六条裁判实践与理论研讨的互动

上述《民法典》第九百九十六条司法裁判的实践样态,呈现出非合同案由占一定比例、所涉合同类型多样、对精神损害赔偿支持力度较大、法律适用存在矛盾冗余等特点,与理论界对第九百九十六条的研讨有共性,更有分歧,而真正的问题正是在裁判实践与理论研讨的有效互动中被发现的。《民法典》第九百九十六条裁判实践与理论研讨的共性,主要体现在对该条适用条件与解释路径的争议上。

理论研讨的主要见解为:一是对责任竞合是否以及为何是《民法典》第九百九十六条的适用条件之一、其会带来何种体系效应的集中讨论(12)具体请参见黄薇《中华人民共和国民法典人格权编释义》,法律出版社2020年版,第36页;最高人民法院民法典贯彻实施工作领导小组《中华人民共和国民法典人格权编理解与适用》,人民法院出版社2020年版,第82-83页;王利明、程啸《中国民法典释评人格权编》,中国人民大学出版社2020年版,第99页;杨立新、扈艳《中华人民共和国民法典释义与案例评注:人格权编》,中国法制出版社2020年版,第41页;曹险峰、程奕翔《因违约而生之精神损害的救济路径——以〈民法典〉第九百九十六条的功能分析为中心》,《北方法学》2022年第3期。;二是认为《民法典》第九百九十六条的请求权基础不明确、对无法当然得出统一且确定的法律解释方案的隐忧(13)具体请参见李然、郑思清《违约精神损害赔偿的司法适用——以〈民法典〉第九百九十六条为解释路径》,《山东审判》第36卷;柳经纬《违约精神损害赔偿立法问题探讨——以〈民法典各分编(草案)〉第七百七十九条为对象》,《暨南学报(哲学社会科学版)》2019年第7期;张红《中国七编制〈民法典〉中统一损害概念之证成》,《上海政法学院学报(法治论丛)》2021年第1期;刘小璇、郑成良《〈民法典〉视域下违约精神损害赔偿制度的适用困境与消解路径》,《当代法学》2022年第3期等。。

裁判实践主要表现为:一是存在近五分之一在责任不竞合甚至非合同纠纷中适用《民法典》第九百九十六条的案件;二是仍存在因当事人选择违约之诉而否定精神损害赔偿(14)参见戴华丽、湖南巴士公共交通有限公司城市公交运输合同案,湖南省长沙市中级人民法院(2021)湘01民终9431号民事判决书;刘桂枝、张家口通泰运输集团有限公司公路旅客运输合同案,河北省张家口市中级人民法院(2021)冀07民终1354号民事判决书。、因所诉合同非以精神利益实现为主要内容的合同而否定精神损害赔偿(15)参见俞永平、张家口通泰运输集团有限公司、中国人民财产保险股份有限公司张家口市分公司确认合同效力案,河北省张家口市(2021)冀07民终1354号民事判决书。、因不构成责任竞合而径直否定精神损害赔偿的案件(16)参见北京玥瑶家政服务有限公司、刘峰等中介合同案,北京市第二中级人民法院(2021)京02民终13011号民事判决书。;三是违约之诉中确认损害赔偿范围的方式泛侵权化,出现以违约之名行侵权之实的裁判现象(17)这类现象在客运合同与医疗服务合同等出现人身损害的案件中尤为突出。。

理论与实践的分歧主要体现于以下三点。

第一,理论研讨中学者对《民法典》第九百九十六条主要适用场景的认知与裁判实践存在偏差。在司法界对于第九百九十六条的功能阐释(18)具体请参见最高人民法院民法典贯彻实施工作领导小组《中华人民共和国民法典人格权编理解与适用》,人民法院出版社2020年版,第86-87页。和学者对于第九百九十六条适用条件与适用困境的讨论中(19)具体请参见崔建远《精神损害赔偿绝非侵权法所独有》,《法学杂志》2012年第8期;王利明、程啸《中国民法典释评人格权编》,中国人民大学出版社2020年版,第97页;刘小璇、郑成良《〈民法典〉视域下违约精神损害赔偿制度的适用困境与消解路径》,《当代法学》2022年第3期等。,都较为当然地将《民法典》第九百九十六条的主要适用场景聚焦于旅游、婚庆、保管人格物等以精神利益实现尤其以精神利益增益为主要内容(主给付义务)的合同。但是,裁判实践呈现的结果却与之不尽相同。在全样本191件合同纠纷案件中,占总量比例高达43%的,是不以精神利益实现为主要内容的客运合同,旅游、婚庆、美容等以精神利益增益为主要内容的合同仅占合同纠纷总量的约20%。在不以精神利益实现为主要内容的合同中,若能产生精神损害则必然符合违约责任与侵权责任的条件;在以精神利益实现或增益为主要内容的合同中,全样本中的18件旅游服务合同案件均为责任竞合的人身损害案件,这又进一步降低了可能存在所谓适用“困境”的案件比例。

第二,理论研讨中学者提出的所谓解释分歧或困境,在裁判实践中实则较少存在,即理论上推演出的问题在司法实践中并不存在。例如,文义解释中关于第九百九十六条表述的“不影响受损害方请求精神损害赔偿”,究竟是不影响当事人在违约之诉中直接请求精神损害赔偿,还是不影响受损害方在违约之诉后另行提起侵权之诉的问题,在司法实践中并未形成分歧,样本中的236件案件均选择了“在违约之诉中直接请求精神损害赔偿”这种解释方案。

第三,裁判实践呈现的部分问题,并未获得理论的充分关注,即理论上认为不应有问题的问题,在实践中反而出了问题。例如,立法与理论界对“只有当事人选择违约之诉时才有可能适用第九百九十六条”已经形成共识[13],《民法典》第九百九十六条应适用于以合同纠纷为案由的案件中,司法实践似乎没有出现偏差。但反观裁判实践可知,在全样本236件纠纷案件中,非合同纠纷案件共45件,占了总量近五分之一。与此同源,基于《民法典》第九百九十六条应适用于违约之诉的共识,其与作为精神损害赔偿一般条款的《民法典》第一千一百八十三条两款[14]、作为人身损害赔偿一般条款的第一千一百七十九条、针对侵权类案件精神损害赔偿制定的《精神损害赔偿解释》在适用上存在互斥,不在同一案件中同时适用亦为应有之义。但观察裁判实践可知,在已然适用《民法典》第九百九十六条支持精神损害赔偿的138件合同纠纷案件中,至少有25件纠纷案件同时适用了此类相斥条款,占总量的近五分之一。只此一因,法律适用存在问题的案件已达至少70件,占全样本总量的近三成。再如,在违约之诉中,赔偿损失的范围一般应以履行利益为限,即将当事人利益状态恢复至宛若合同得以圆满履行之状态,其中理应包括当事人业已支付的费用。但观察裁判实践可知,在适用《民法典》第九百九十六条支持精神损害赔偿的全样本的138起合同纠纷中,仅有16件纠纷的当事人提出了退还费用的请求。又如,根据文义解释,“损害对方人格权并造成严重精神损害”理应是适用《民法典》第九百九十六条的前提之一,结合该法第一千一百八十三条可知,这种损害人格权造成严重精神损害的情形,与损害具有人身意义的特定物而造成严重精神损害的情形,是应予区分的。但观察裁判实践可知,尤其是在庆典服务与涉婚礼的服务合同中,裁判一边将《民法典》第九百九十六条作为裁判依据,一边直接从具有人身意义的特定物角度进行论证,这种论证不够准确。

综合分析裁判实践与理论研讨的共性与分歧,可将现存的问题在解释论层面划归为两个问题:一是各界对《民法典》第九百九十六条的体系定位认识不充分。其可具象为《民法典》第九百九十六条在我国精神损害赔偿制度中的位置为何;《民法典》第九百九十六条与第一千一百八十三条、第五百七十七条、第五百八十三条、第五百八十四条的关系为何,在适用上如何协调;等等。二是各界对《民法典》第九百九十六条的适用条件共识不足。其可具象为违约责任与侵权责任的竞合,是否是适用《民法典》第九百九十六条的前提条件之一;如果是,这样的限制条件是否会导致违背增设该条初衷的重大弊端;这样的限制会带来何种体系效应;无法适用《民法典》第九百九十六条的因违约而致的严重精神损害又将如何得以救济;等等。对于这些问题,应当以此为索引,展开反思与回应。

三、完善与衔接:《民法典》第九百九十六条的体系定位与体系效应

在《民法典》第九百九十六条的裁判实践中,有近30%的案件出现了在非合同纠纷中适用该条文、在违约之诉中同时适用该条与第一千一百八十三条或近似互斥条款的问题,违约之诉裁判过程呈侵权化趋势。这些问题反映出司法者对《民法典》第九百九十六条体系定位与体系效应的认识不尽充分,需要理论对此进一步梳理申明。《民法典》第九百九十六条是我国精神损害赔偿体系的重要组成部分,是违约领域保护人格权的重大进展与制度完善,是违约与侵权在精神利益救济方面的重要衔接。

(一)我国《民法典》的精神损害赔偿规范群

确定《民法典》第九百九十六条的体系定位,需要梳理申明存在于我国《民法典》与相关司法解释中的精神损害赔偿的规范群。我国《民法典》为精神损害提供了全面的救济方案,精神损害赔偿规范散落于各编之中,具有制度构建意义的基础性规范主要集中于侵权责任编和合同编。由于我国的合同领域和侵权领域在立法过程、司法经验总结、理论研讨偏好等方面均存在差异,加之二者自身制度属性所决定的价值取向也存在差别,精神损害赔偿规范呈现的形式也不相同。

在侵权领域,精神损害赔偿规范的表述体系化程度较高,且内容明确,核心条款即《民法典》第一千一百八十三条。在体系上,精神损害赔偿是针对精神损害事实的金钱赔偿,按照我国《民法典》第一千一百七十九条、第一千一百八十二条、第一千一百八十三条与第一千一百八十四条的规定,精神损害赔偿是与人身损害赔偿和财产损害赔偿(含侵害人身权益造成财产损失等类型)相对应的概念[15]。人身损害(第一千一百七十九条)、精神损害(第一千一百八十三条)和财产损失(第一千一百八十二条、第一千一百八十四条等)是我国《民法典》确认的侵权损害赔偿中“损害”的具体类型[16]。在内容上,第一千一百八十三条第一款规定的是精神损害赔偿的一般规则,凡是侵害人身权益造成严重精神损害的受害人,都可以请求精神损害赔偿;第二款规定的是侵害具有人身意义的特定物造成严重精神损害的,当侵害人有故意或者重大过失时,权利人有权请求精神损害赔偿[17]。

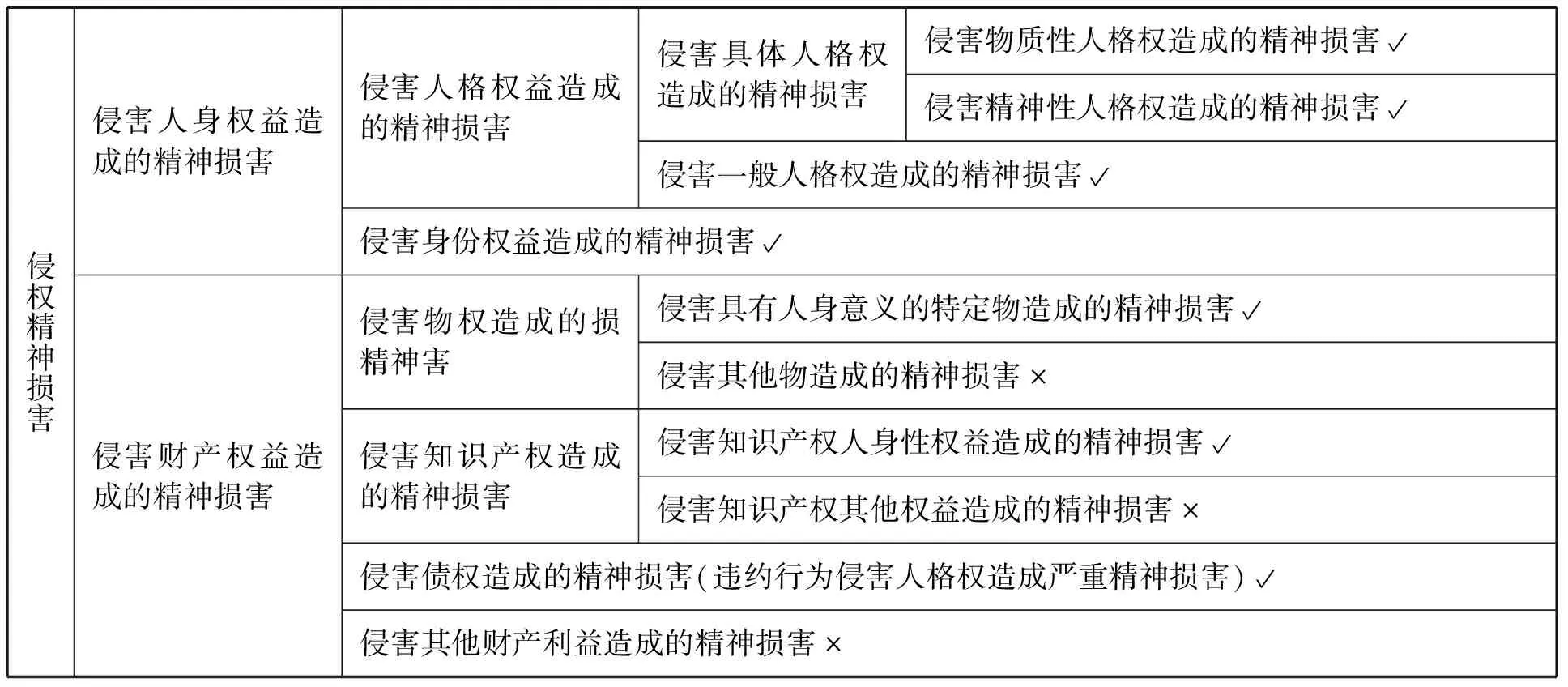

《民法典》第一千一百八十三条划定了我国可通过侵权损害赔偿予以救济的精神损害范围,从中可以总结出我国判断将何种精神损害事实纳入侵权损害赔偿救济框架的两个维度:一是是否具有基础权益损害,二是精神损害是否达到了“严重”的程度。被纳入我国侵权损害赔偿责任范围的精神损害需要既基于基础权益被侵害而产生,又达到了足够“严重”的程度。具体而言,被纳入我国侵权损害赔偿救济范围的精神损害都是第二性的,即该精神损害是第一性的权益遭受侵害后又再产生的结果(即使这种结果本身也自带一定损害属性),有学者将其称为我国精神损害的附从性[18]。这意味着,第一,不是基于第一性的基础权益遭受侵害导致的精神损害(20)有学者将其称之为“纯粹精神损害”,参见鲁晓明《论纯粹精神损害赔偿》,《法学家》2010年第1期;段达《纯粹精神损害赔偿》,《荆楚学刊》第32期;等等。,就不能适用《民法典》第一千一百八十三条规定的侵权损害赔偿责任;第二,可以以此为思路,以被侵害的第一性的权益类型为标准,对精神损害进行分类,以便司法裁判的具体操作(详细分类见下列“我国侵权精神损害赔偿类型表”)。被纳入我国民法侵权损害赔偿救济范围的精神损害须达到严重的程度,未达到严重程度的一般精神损害,可以通过《民法典》第九百九十五条请求对方承担停止侵害、赔礼道歉等人格权请求权的责任,第一千一百八十三条所述的“严重精神损害”是区分承担侵权损害赔偿责任与人格权请求权责任的界限。

我国侵权精神损害赔偿类型表

在违约领域中,精神损害赔偿规范需要通过法律解释获得,核心条款为第五百七十七条、第五百八十三条、第五百八十四条和第九百九十六条,具体方式是将精神损害解释纳入第五百七十七条、第五百八十三条和第五百八十四条“赔偿损失”的“损失”意涵中,并在与侵权损害赔偿责任存在竞合的情形中(第一百八十六条)适用第九百九十六条。传统合同法将违约责任中的损失限定为财产损失,这是《民法典》颁布前通说否认违约责任中包含精神损害赔偿的原因之一。随着社会经济发展与理论演进,合同“框架化”“载体化”[19]的特点被广泛接受,将非财产损失纳入违约损害赔偿范围的共识逐渐形成[20]。违约责任中的“损失”理应包括精神利益的损失,否则违约与侵权在精神损害方面的竞合在逻辑上就不可能发生。将精神损害纳入违约损害赔偿范围,并不会对违约损害的计算构成本质上的冲击,违约损害依然是当事人在合同完全履行情形下的权益状态与其实际权益状态间的差额[21]。当违约行为不仅没有实现合同约定的增值利益而且还侵害了当事人固有利益时,该固有利益本身就成了此差额(违约损害)的一部分,进入了违约责任的赔偿范围;当侵害该固有利益导致的精神损害在《民法典》第一千一百八十三条划定的保护范围内时,就形成了赔偿损失的违约责任与侵权损害赔偿责任的竞合,也就有了《民法典》第九百九十六条的用武之地。

综上,我国《民法典》中的精神损害赔偿规范群主要由侵权责任编第一千一百八十三条,合同编第五百七十七条、第五百八十三条、第五百八十四条和人格权编第九百九十六条组成。其中第一千一百八十三条两款与第九百九十六条直接申明了对特定情形下精神损害的保护,第五百七十七条、第五百八十三条、第五百八十四条通过对“损失”内涵的解释,将精神利益减损纳入违约责任的赔偿范围,形成了我国保护精神利益比较完善的规范体系[22]。

(二)《民法典》第九百九十六条定位的体系效应

在我国上述精神损害赔偿规范群中,《民法典》第九百九十六条属于违约领域救济精神损害的条款,其体系效应主要体现为以下几点。

第一,该条的适用必须以“受损害方选择请求其承担违约责任”为前提,这是基于文义解释的应有之义,也承载着立法对其理论体系定位的认可[23]。在司法实践中,这具象为《民法典》第九百九十六条只能适用于各类合同纠纷中,若当事人提起非合同之诉,则不能适用该条作为支持当事人精神损害赔偿的依据,无论当事人选择非合同之诉的原因是当事人间不存在有效合同关系,存在有效合同关系但不构成违约,抑或存在有效合同关系也构成违约,但当事人仍有其他考虑因素。以名誉权纠纷为例,救济受害人因名誉权损害导致的严重精神损害应适用第一千一百八十三条第一款,根据具体案情配合适用人格权编名誉权相关条文与《精神损害赔偿解释》,不应单独将《民法典》第九百九十六条作为支持此类精神损害赔偿的法律依据(21)前文统计中16件精神损害赔偿得以支持的名誉权纠纷全部只以第九百九十六条作为裁判依据,值得关注。。

第二,在违约之诉中,不应将《民法典》第九百九十六条与第一千一百八十三条或《精神损害赔偿解释》等侵权领域救济精神损害的规范同时作为支持精神损害赔偿的依据。裁判过程应以合同为中心,依据合同约定在当事人之间分配权利义务,注重合同义务理论的运用,将精神损害纳入违约损害赔偿责任的框架内进行说理,避免径直按照侵权责任案件的思路进行审理,从而导致以违约之名诉侵权之实的尴尬局面。这是我国精神损害赔偿体系的制度安排所要求的,这些规则的安排与我国民法理论体系相契合,也是我国司法实践经验的制度化[24],具有正当性。例如,在旅游服务合同纠纷中,救济受害人在旅游过程中因被侵害人身权益而导致的严重精神损害,应主要适用《民法典》第九百九十六条,根据具体案情配合适用《中华人民共和国旅游法》《最高人民法院关于审理旅游纠纷案件适用法律若干问题的规定》和《民法典》合同编、人格权编或总则等相关条款。在确认损害赔偿范围与具体数额时,应注意以双方签订的旅游服务合同为依据,若其中规定了违约金条款或约定的合理赔偿标准,应予以尊重。游客请求退还瑕疵或未进行服务费用的请求与精神损害赔偿的请求并不矛盾,二者是违约损害赔偿的不同组成部分。再如,在客运合同纠纷中,违约之诉裁判侵权化的程度严重,很多裁判除冠以客运合同纠纷的案由之外,完全按照侵权案件思路进行审理定损,架空了《民法典》第一百八十六条竞合选择条款,导致了法律适用的混乱。针对客运合同中乘客因被侵害人身权益而导致的严重精神损害,应主要适用《民法典》第九百九十六条,根据具体案情配合适用合同编运输合同相关条款。裁判中应明确承运人将乘客安全送达至目的地是合同义务,不应将其在违约之诉中认定为侵权上的安全保障义务。

另外应当注意的是,虽然《民法典》第九百九十六条在体例上位于人格权编,但这并不影响其是我国在违约领域保护精神利益的制度完善,是违约与侵权在精神利益救济方面的重要制度衔接。《民法典》第九百九十六条规定于人格权编,体现的是立法对于人格权益保障的重视,也是我国特定立法进程的产物,无需以此为理由质疑其普遍性[25]或限缩违约精神赔偿的适用范围,因违约行为侵害身份权益导致严重精神损害的案件,可以通过《民法典》第一千零一条,参照第九百九十六条的规定。在《民法典》规定第九百九十六条之前,在理论和司法中通常认为精神损害赔偿原则上只属于侵权救济的范畴[26],致使在合同纠纷中当事人现实存在的、因对方违约行为而产生的精神损害,因违约责任不包含精神损害赔偿的通说而无法得到有效救济,以追求权益增量为目的的合同反而成了权益救济的障碍,这种做法被学者称为“责任竞合方面的最大错误”[27]。《民法典》规定第九百九十六条的主要价值,不在于通过立法决断强力在原有理论基础上拓展违约损害赔偿的范围,将本不该合同责任救济的权益纳入合同责任框架,而在于将本应在合同责任框架内得以救济,却囿于违约与侵权理论差异而长时间未能在合同责任框架内得以全面救济的权益,重新纳入合同责任的框架内,消除其在被救济过程中的障碍。

四、克制与协调:《民法典》第九百九十六条的适用条件与解释路径

分析法律条款的体系定位及其体系效应,是为了服务于法律适用。法律适用起始于适用条件的确定,落脚于解释路径方案的提供。

(一)《民法典》第九百九十六条的适用条件

1.对《民法典》第九百九十六条适用条件的不同认知。《民法典》颁布实施后,立法、司法及学术界均对其第九百九十六条的适用条件进行了解释说明,有初步共识,也各有侧重,具体内容详见《民法典》第九百九十六条适用条件概况表。

《民法典》第九百九十六条适用条件概况表

虽然各方对《民法典》第九百九十六条适用条件的表述不同,但归纳总结可知,对第九百九十六条的适用条件有以下共识:第一,在精神损害类型上,第九百九十六条救济的精神损害是人格权受侵害导致严重精神损害;第二,在损害产生的原因上,须是一方的违约行为导致的;第三,在责任形态上,存在违约责任与侵权责任的竞合。此外,立法与部分理论研究还强调了当事人选择违约之诉的前提条件。选择违约之诉以及前两点共识,是《民法典》第九百九十六条体系定位及其效应的应有之义。至于该条是否应仅于违约责任与侵权责任竞合之情形时适用,有学者认为共识仍不充分,将只构成违约责任的情形下精神损害也应得到救济的观点总结为“单一说”或“违约精神损害赔偿说”[28],认为《民法典》第九百九十六条不应仅适用于责任竞合的情形,否则会带来限制其增设该条初衷的实现和无法全面救济当事人权益的弊端[29]。

2.《民法典》第九百九十六条应当适用于违约责任与侵权责任竞合的情形。如前所述,《民法典》第九百九十六条只能适用于违约与侵权责任竞合之情形已成多家之言,其原因主要有以下两方面。

第一,仅应适用于责任竞合的情形是《民法典》第九百九十六条文义解释与体系解释的应有之义。该条规定:“因当事人一方的违约行为,损害对方人格权并造成严重精神损害,受损害方选择请求其承担违约责任的,不影响受损害方请求精神损害赔偿。”首先,该条第一分句是对当事人行为性质的判定,这意味着该行为须能被确认为“违约行为”,符合承担违约责任的法律要件;第二分句中的“损害对方人格权并造成严重精神损害”,属于《民法典》第一千一百八十三条界定的我国侵权法予以救济的精神损害类型,在此意义上,无论该行为是否是“违约行为”,其都是侵权行为,换言之,该“违约行为”本身就是侵权行为,所以满足该条前两分句条件的行为必然是同时满足违约和侵权要件的行为。其次,该条第三分句表述中的“受损害方选择请求其承担违约责任的”,隐含的逻辑前提是受害方当事人有不止一个请求权(22)若采“请求权规范竞合说”则为不止一个请求权规范,二者在一个行为符合两种责任要件上是相同的。可以选择,这是对《民法典》第一百八十六条关于“受损害方有权选择请求其承担违约责任或者侵权责任”规定的呼应,也反映了《民法典》第九百九十六条在精神损害赔偿规范群中的定位和作用。

第二,仅应适用于责任竞合的情形是突破通说的例外,是从典型情形开始对既有规则纠偏较为克制的稳健立法选择。前文已述,在规定《民法典》第九百九十六条之前,通说认为精神损害赔偿只存在于侵权领域之中,违约损害不包括精神损害,该说作为通说具有其合理性,具有巨大的理论惯性。突破通说的原则,设置所谓“例外”,需要负担沉重的论证责任。面对强大的惯性阻力,较为稳健的做法是以主要矛盾和典型情形为起点,开展制度纠偏。通过分析制度变迁、通说局限和现实中的精神损害类型可知,责任竞合情形下的精神损害赔偿的救济问题正是这个典型。

传统民法注重合同的交易属性,初始模型是买卖合同,是物(包括一般等价物)与物的交换。在此类交易中,合同双方的交易标的大多是财产,所涉的人身要素不多,精神损害一般不被认为是合同双方可预见范围内的损失,典型的例子即债权人因债务人拖欠借款而导致的精神痛苦甚至是严重精神损害,都不属于违约责任的赔偿范围。随着社会经济发展和各界对合同框架和载体属性的认识,合同“物—物”交换的形态也衍生出“物—特定行为”(例如服务合同)、“特定行为—物”(例如劳务合同)、“特定行为—特定行为”(例如合伙合同)等多种类型,所涉的人身要素也逐渐增多,这导致很多违约行为本身(未能如约为某一特定行为)就会给对方造成精神损害。

但是这种“精神损害”,或者更准确地表述为“精神利益减损”,与《民法典》第一千一百八十三条规定的侵权精神损害并不是同一内涵的概念。这种精神损害可能由两到三个部分组成。若该违约行为是单纯的违约行为,则给对方造成两种精神利益减损:一是合同中约定的精神利益未能实现,二是因此精神利益未能实现而导致的次生精神损害。若该违约行为同时构成侵权,则有三种精神利益减损,即除前两者外,与侵权责任竞合部分的因损害固有利益而导致的精神损害。

第一种精神损害,只能在统一违约与侵权法的“损害”概念的意义上,将“损害”定义为应然与实然利益状态差额[30]的前提下,被纳入“精神损害”的范畴,其与《民法典》第一千一百八十三条所指的侵权中的精神损害性质迥异,法律对其救济的正当性完全来源于合同约定,可以通过将《民法典》第五百七十七条和第五百八十四条规定的“损失”,解释为包括精神利益损失来救济。

第二种精神损害,本质上是侵权性质,此种精神损害是否能得到损害赔偿,取决于法律对其严重程度的界定。如果认为其损害轻微,则与一般的轻微精神损害相一致,不予救济;如果认为此种损害达到了侵害固有利益的程度(例如庆典合同),则其进入了责任竞合的领域,可以与第三种精神损害做相同处置。

第三种责任竞合下的精神损害,现实中涉此类精神损害的案件,当事人的精神利益减损程度往往是最大的,无论是违约损害赔偿还是侵权损害赔偿,都应将其纳入赔偿范围。基于传统合同认知背景下的通说观点,以“违约损害不包括精神损害”的教条,将此类精神损害排除于违约责任外,使得受到最大精神利益减损的当事人在选择违约之诉时,无法一揽子救济这一部分的精神损害,这让救济责任竞合下的精神损害问题,成为司法实践中的主要矛盾点和法律适用的疑难点,是亟须立法纠偏从而突破通说的典型情形。所以,《民法典》选择针对这种情形规定第九百九十六条,既是对司法实践主要矛盾的精准回应,也稳健地缓解了在立法上突破通说带来的惯性阻力。

综上,应当将《民法典》第九百九十六条理解为,仅在违约责任与侵权责任竞合之情形下适用。由此可见,立法方面对其适用条件的总结是较为稳妥而全面的,即存在因违约行为侵害人格权导致的严重精神损害且属于违约责任与侵权责任竞合的情形,当事人可以选择违约之诉。

(二)《民法典》第九百九十六条的解释路径

在前述适用《民法典》第九百九十六条进行裁判的案件中,有的判决以所涉合同不是以精神利益为目的的合同为由,不支持当事人的精神损害赔偿请求(23)参见俞永平、张家口通泰运输集团有限公司、中国人民财产保险股份有限公司张家口市分公司确认合同效力案,河北省张家口市中级人民法院(2021)冀07民终1351号民事判决书。;还有的判决以不构成责任竞合为由,直接否定了当事人精神损害赔偿的诉请(24)参见北京玥瑶家政服务有限公司、刘峰等中介合同案,北京市第二中级人民法院(2021)京02民终13011号民事判决书。;在理论上,也有观点质疑将《民法典》第九百九十六条限制适用于责任竞合场景,会导致违背增设该条初衷、无法全面救济当事人的损害。这些问题都源于未能全面认识《民法典》第九百九十六条的适用条件,忽略了该条与精神损害赔偿规范群中其他条款的协调。

1.不应对《民法典》第九百九十六条的适用条件做当然的反对解释。互为否命题的两个命题其真值没有必然关联,命题“若p,则q”为真,并不意味着命题“若非p,则非q”也为真。因而,不应对《民法典》第九百九十六的适用条件本身进行当然化的反对解释。

例如在前述案件中,与互否命题真值无关,在以精神利益为目的的合同中精神损害赔偿应被支持,不必然推出在不以精神利益为目的的合同中精神损害赔偿不应被支持。退而言之,只有在法律规定的条件是法律效果实现的必要条件时,才能进行反对解释,亦即只有在“涉案合同为精神利益为目的的合同”是“精神损害应被支持”的必要条件时,才能对其进行反对解释:若涉案合同不是以精神利益为目的的合同,则精神损害赔偿就不应得到支持。然而前文已述,涉案合同为精神利益目的的合同并不是支持精神损害赔偿的必要条件,也不是适用《民法典》第九百九十六条的必要条件,甚至不是司法裁判中被支持精神损害赔偿的主要合同形态,只是一种收获了较多理论关注的合同类型,所以这种以所涉合同不是以精神利益为目的的合同而不支持当事人精神损害赔偿请求的做法,属于法律适用错误。

再如,针对“《民法典》第九百九十六条仅适用于责任竞合的情形”这个命题,其可被转换为“只有在责任竞合的情形中,才能适用第九百九十六条”,即“责任竞合”是“适用第九百九十六条”的必要条件。对其可以进行反对解释:如果不属于责任竞合的情形,则不应适用第九百九十六条。这里需要注意的是,不能适用《民法典》第九百九十六条,不能将其简单地等价于精神损害赔偿不能得以支持,这正是上述案件(25)参见北京玥瑶家政服务有限公司、刘峰等中介合同案,北京市第二中级人民法院(2021)京02民终13011号民事判决书。的裁判失误之所在。从前述的裁判梳理结果来看,在一般情况下,如果违约行为已经侵害了对方的人格权并造成了严重精神损害,违约人在主观方面往往会具备侵权法意义上的过错,从而构成违约责任与侵权责任的竞合。但在理论上,损害后果的出现与主观过错并不存在必然联系,而且违反合同义务并不当然被认定为主观上具有侵权法意义的过错,所以,就有可能出现违约人的行为已经侵害了对方的人格权并造成了严重精神损害,但却无侵权法意义上的过错的情形,此时在无过错责任案件中就不构成侵权责任,也就不构成违约责任与侵权责任的竞合,不能适用《民法典》第九百九十六条,上述案件(26)参见北京玥瑶家政服务有限公司、刘峰等中介合同案,北京市第二中级人民法院(2021)京02民终13011号民事判决书。即此类情形。但是适用《民法典》第九百九十六条是精神损害赔偿得以支持的充分条件,不适用《民法典》第九百九十六条不意味着业已遭受的精神损害不能得到赔偿,可以在前述精神损害赔偿规范群中寻找相关条款进行适用。

2.寻求精神损害的全面救济须协调适用精神损害赔偿规范群。囿于《民法典》第九百九十六条的适用条件,该条的确不能适用于单纯的侵权案件、违约行为导致了精神利益减损但未损及固有利益的案件,以及违约行为损及固有利益但精神损害不达严重程度或不因侵害人格权而导致的案件。但这并不意味着此类案件中当事人的精神利益就救济无门,寻求精神利益的全面救济须协调适用精神损害赔偿规范群。

具体而言,对于单纯侵权类案件中的精神损害,应适用《民法典》第一千一百八十三条予以救济。对于单纯的违约类案件中的精神损害,应根据案情适用《民法典》第五百七十七条、第五百八十三条和第五百八十四条予以救济。应注意的是:其一,此类案件之所以能被定性为单纯违约类案件,就意味着此类案件中当事人的精神利益减损并未损及固有利益,否则将成为责任竞合类案件;其二,此类案件中待被救济的精神利益是因约定而产生的,往往表现为精神上的增量利益,典型情形如旅游合同、庆典合同等所谓“以精神利益为目的”的合同中享受服务带来的精神欢愉,此类精神利益不是侵权法保护的对象,但在统一损害概念的意义上,精神损害与精神利益减损为同义概念,所以,此类精神利益的减损也可以称为精神损害。对于违约行为同时损害对方固有利益的责任竞合类案件中的精神损害,首先适用《民法典》第一百八十六条考察当事人选择的诉讼类型,若当事人选择侵权之诉,则搭配适用《民法典》第一千一百八十三条予以考察;若当事人选择违约之诉,则继续考察当事人精神损害的类型,对于因侵害人格权导致的严重精神损害,适用《民法典》第九百九十六条予以救济,对于未进入该条救济范围的精神损害,适用《民法典》第五百七十七条和第五百八十四条考察是否予以救济。

五、结语

裁判实践与理论研讨的有效互动,是法学追求的永恒命题。理论研讨是高度理性化的思维活动,其自身属性决定了其天然偏好关注具有典型代表性和疑难复杂性的问题,并具有积极寻求扩大特定法律解释方案影响力和挖掘其普遍性的冲动。但由于疑难典型问题在司法实践中往往占绝对少数,所以,对于此类问题的过分关注,会导致对裁判实践现状认知的失真,导致出现理论推演上可能出现的问题在实践中并不成为问题,理论上认为不应存在的问题在实践中反而出了问题的局面。本文对《民法典》第九百九十六条裁判实践与理论研讨梳理呈现出的差异,就证明了这一点。虽然理论构建的冲动对于完善理论体系具有积极意义,但却需要予以克制,尤其是在意图作为立法司法政策制定依据的理论研讨中,要充分注重对裁判实践的梳理分析,并尊重裁判实践呈现出的解释方案与路径偏好,寻求理论研讨与裁判实践形成的有效互动。本文以《民法典》的违约精神损害赔偿问题为对象,围绕该法第九百九十六条的司法适用开展的裁判实践与理论研讨的互动,就是这样一个尝试。