学贯中西,身遍寰球:上海广方言馆的翻译及外事人才①

张 鑫

上海外国语大学

1 引言

在晚清内忧与外患交织的历史背景下,以曾国藩、李鸿章为首的清廷开明官员发起了以“自强、求富”为旗号的洋务运动。期间,数所旨在学习外语及西方科学技术的洋务学堂相继成立,其中被称为“同文三馆”的北京同文馆、上海广方言馆(以下简称广方言馆)和广州同文馆具有相当重要的历史地位。目前,学界对于这三所学馆已有一定程度的关注,其中有关广方言馆的研究多集中于对其外语教育的探讨或办学历程的钩沉(邹振环,2004;季压西、陈伟民,2007;张美平,2014;章朝红,2015;阎莉、朱梅红,2015;黎难秋,2016;等),近来,有学者对广方言馆学生的出身和出路进行整体性论述(刘晓琴,2020)。广方言馆培养出一大批外语人才,在清末民初的历史进程中起到的重要作用毋庸置疑,然而,在翻译及外事人才的培养和产出方面,尚未见有针对性且系统深入的研究。有鉴于此,本文结合相关史料对该议题进行梳理和研究,以期能补阙拾遗,丰富晚清翻译史的书写。

2 广方言馆办学始末

广方言馆是一所为培养外语人才而创办的学校,为方便后文讨论,先对其创办背景及办学历程作一介绍。

2.1 创办背景

晚清时期,中外交涉日益频繁,社会对外语人才的需求急剧上升。上海作为洋人总汇之地,对于外语人才的渴求自不待言。然而,受制于“华夷之辨”的传统思想,社会各阶层均不屑于学习“夷语夷务”,外语人才极度缺乏。在此情形下,中方只得求助于略通几句洋文的通事来进行翻译。自1843年开埠后的很长一段时间,上海各个角落都活跃着通事的身影(杨华波,2020)。晚清思想家冯桂芬描述通事为“质鲁识浅,心术又鄙,声色货利之外不知其他”(2002:55-56)的游闲之人;晚清时期长期旅居上海的葛元煦则称露天通事“沿江守候,跟随指引,遇有买卖则代论价值,于中取利”(2006:88)。不难看出,这些通事大多来源不正、译技不精,个人品质低劣,无法胜任重要外交场合中的翻译工作。李鸿章在《署理南洋通商大臣李奏请设立上海学馆折稿》中清楚地表述了当时中方在中外交涉中的尴尬处境,“中国能通洋语者,仅恃通事,凡关局军营交涉事务,无非雇觅通事往来传话,而其人遂为洋务之大害”(中国史学会,1961:139)。正是在这样的社会背景之下,官办外语学校——广方言馆应运而生。

2.2 办学过程

广方言馆成立于1863年,其最初定名为“上海学习外国语言文字同文馆”,后更名为“上海广方言馆”(熊月之,1986:72)。开办之初,办学者们从培养译才的角度出发制定教学计划,十分重视学生外语能力的培养,规定学生每日必须学习西文西语。1869年,广方言馆并入江南制造局翻译馆,随后新拟定的《课程十条》和《章程十六条》对馆中课程进行了一定变革。《课程十条》将学生分为上、下班,刚入馆的学生全部进入下班学习外国公理公法,升入上班后,学生从七个专业中选择一个深入学习,内容涵盖冶炼、铸器、行海、水陆攻战等多个领域,外国语言文字及风俗国政只是其中之一。在《章程十六条》中,除了“广翻译以益见闻”之外,还提及要“广制器以资造就,编图说以明理法”(佚名,1989:124-130)等。由此可见,此时的广方言馆已逐渐从一所外语专门学校转变为西学与西语并重的综合性学校。

到19世纪末,上海已经开设了相当数量的外语学校。据统计,仅在1872—1882年,在《申报》上刊载招生广告的各类外语学校就有60多所(江文君,2011)。此时,上海外语人才紧缺的情况也已得到一定缓解。1905年,广方言馆被改为工业学堂,至此,其作为外语学校的历程画上了句号。

3 广方言馆翻译及外事人才的培养

广方言馆在办学之初是一所外语专门学校,虽然在后来的办学过程中开设了天文学等西学课程,但外语教育贯穿其办学始终。在广方言馆的外语教学中,又以翻译教学为重点。通过对外语教习构成、外语教学内容以及学生考核方式加以分析,可对广方言馆的外语教育形成一个较为全面的了解,以更好地理解其在培养翻译及外事人才方面所做的努力。

3.1 外语教习构成

教育大计,教师为本。深谙这一点的广方言馆办学者们对外语教习十分重视,这在当时各教习的薪酬上有明显体现。根据《上海议立学习外国语言文字同文馆约需经费银数》,西人教习两人,约需银三千两,分教习四人,需银共四百八十两,通夷语董事二人,需银共四百八十两(佚名,1989)。主管外语教学的两位西教习薪酬高达一千五百两左右,是主管经学、史学、算学、辞章的分教习薪酬的十二倍多,承担课堂口译工作的通夷语董事的薪酬为二百四十两,也远高于分教习薪酬。这一差异从侧面表明,为组建一支优秀的外语教习团队,广方言馆办学者们愿意斥重金招纳贤才。

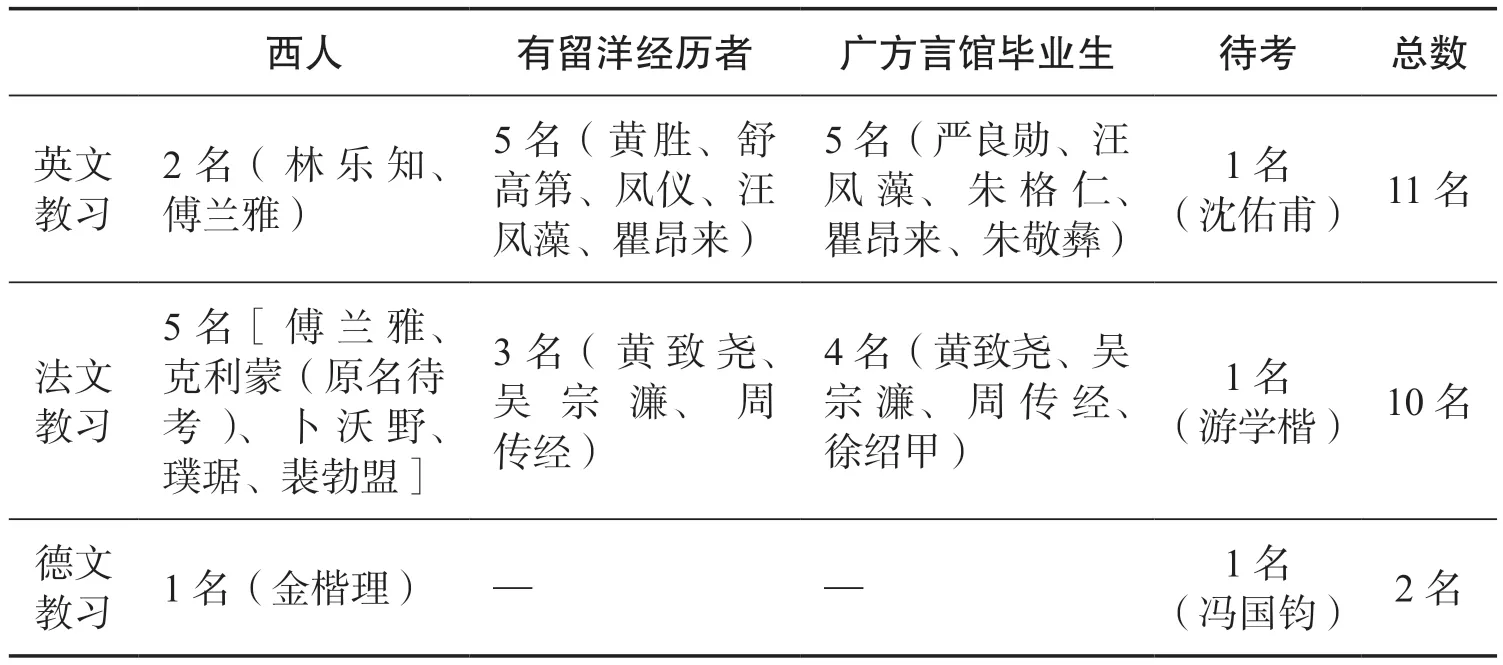

从表1可见,广方言馆共有外语教习24人,其中西人教习7名,有留洋经历的教习8名,占总教习数的一半以上。他们要么本身是外国人,要么有在国外工作或求学的经历,受到过西方语言文化的浸染,是外语教习这一职位的最佳人选。在西人教习中,林乐知于1858年在埃默里学院取得学士学位,金楷理于1863年毕业于罗切斯特大学,傅兰雅于1860年毕业于伦敦海伯雷师范学院,后又于1896年赴美任加州大学教授。此外,以上三人皆在江南制造局翻译馆从事过译书工作,并有多本译作出版。璞琚曾任上海法租界公董局书记员,裴勃盟原为铁路工程师,应该也有良好的教育背景。可见,广方言馆的西人教习并非真如梁启超所言“半属无赖之工匠,不学之教士”(梁启超,1992:33),他们中大部分人的知识储备和个人素质都足以开展高质量的外语教学活动。值得一提的是,当时,视西人为蛮夷之人、视西语为蛮夷之语的风气盛行,跟随西人学习外语并不顺应社会主流观念。聘请如此多西人教习开展外语教学活动,可以说是洋务派官员对当时社会中陈旧观念和顽固守旧势力的一种挑战。除上述教习外,还有一部分教习是广方言馆培养的学生。总体而言,广方言馆有一支素质较高的外语教习团队。

表1 广方言馆外语教习概况

3.2 翻译能力培养作为外语教学之重点

广方言馆诞生于外语人才紧缺的特殊时代背景之下,承载着培养翻译人才的重要使命。在这种目标导向下,广方言馆的外语教育紧紧围绕着翻译技能的培养展开,格外重视学生应用性外语技能的养成。开馆之初,《试办章程十二条》就以翻译水平作为评定学生学习成果的标准,其中规定三年期满时,能独立翻译西书者可送通商大臣督府衙门进行考核,按照奏定章程作为附生,不能翻译西书的学生则只能出馆。此外,翻译还是课程结构中的重要组成部分。《课程十条》中写明,在下班学习时,“阅七日,课以翻译一篇,评定甲乙,上取者酌给奖赏”(佚名,1989:122)。在这种机制下,学生自然会倍加重视翻译技能的学习。

广方言馆外语教学的另一个特点是学用结合,让学生参与各类翻译实践。《章程十六条》中多次提及要广泛翻译外语书籍,在实际办学过程中,广方言馆学生与西人教习合作翻译西学书籍。另外,为提高工人的制造知识和操作水平,江南制造局曾设立夜校培训工人。由于夜校中的西人教习不懂中文,江南制造局便从广方言馆的学生中指派成绩优异者担任课堂翻译。这些口笔译实践提高了广方言馆学生的语言应用能力,为他们今后从事翻译及外事工作打下了良好的基础。

3.3 以翻译能力为核心的外语能力考核方式

广方言馆对学生外语能力的考核方式多以与翻译技能有关的考试为主。《试办章程十二条》对考核方式和周期进行了大致描述,“每月初一、十五两日课试西学,初八、二十四两日课试所业文,均取所读书当面指问”(佚名,1989:112)。根据林乐知日记(贝奈特,2014),每周日下午,上海道台都会让学生将他前一周从英国及美国领事馆收到的照会翻译成中文,以此测试学生的翻译能力。由于这些照会本身就附有一份中文版本,所以道台即使不懂外文,也能对照中文版检验学生的翻译水平。此外,广方言馆同样重视外语口语能力的培养,其教习每个月都要组织两次口语考试。正是在这种口头表达和笔头能力并重的考核制度下,才得以涌现出一批又一批翻译人才。

4 上海广方言翻译与外事人才的产出及其历史影响

《万国公报》曾较为全面地总结过广方言馆学生毕业后的发展路径:三年学成翻译通晓中西教习之师,公同保送移咨通商衙门考察,倘考察如式,移咨学政作为附生即补送通商衙门司翻译事兼理洋务,如当差勤奋,通商督抚保奏送总理衙门考察授以官阶(佚名,1875)。做翻译、理外事、办洋务是他们毕业后的主要出路。虽然馆内学生资料大多已很难找到,但根据现有史料,仍能探寻出源自广方言馆的翻译与外事人才在历史中留下的印记。

4.1 广方言馆的翻译官

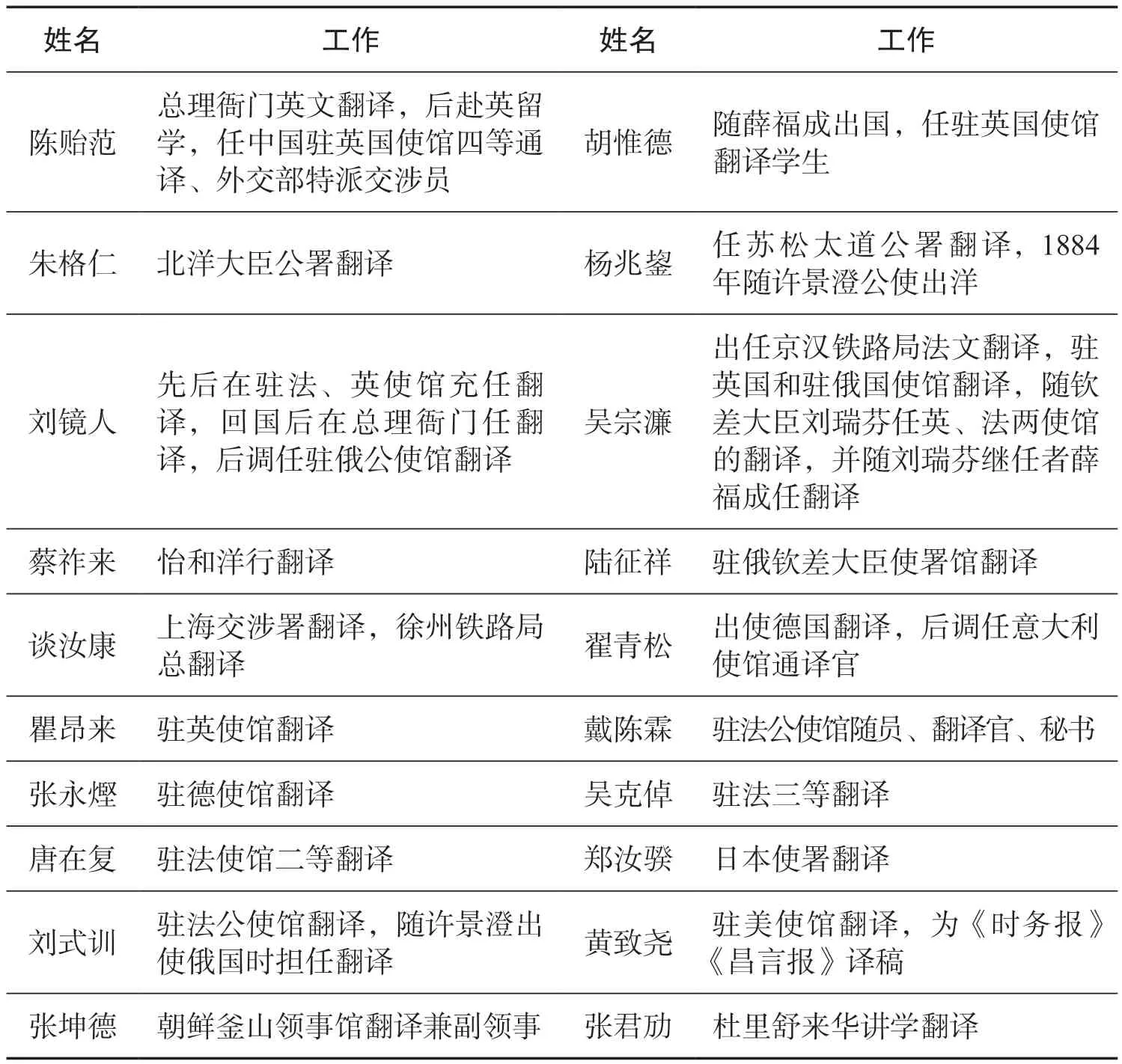

清末民初的许多翻译官都出自广方言馆,他们作为中外交流中不可或缺的桥梁与纽带,在这段历史进程中贡献出了自己的一份力量。就工作单位而言,他们中既有在总理衙门等国内机构任职的译员,也有在驻外使馆任职的译员;其工作内容口笔译兼有,包括外交文件翻译、陪同出使大臣出访、协助中外条约谈判等工作。根据现存史料进行统计,笔者发现出自广方言馆的翻译官有20名,具体见表2。

表2 出自广方言馆的翻译官

广方言馆学生在许多中外交涉的场合中承担过翻译工作。比如,上表中的刘镜人,他曾担任驻俄公使馆翻译,主持中俄间各类交涉活动,积极维护国家权益。又如刘式训,他从广方言馆毕业后被咨送至京师同文馆继续学习。随后,他在驻法公使馆任翻译一职,又随许景澄出使俄国担任翻译。光绪二十七年(1901年),他还协助李鸿章参与《辛丑条约》的谈判。清政府官员履历档案中记录刘式训为“年四十二岁,江苏南汇县人,由同文馆官学生随使法国、俄国,历充翻译官、参赞官。光绪三十一年,奉旨以四五品京堂候补派充出使法国兼使日国、葡国大臣”(秦国经,1997:329-330)。广方言馆培养的翻译官们充分发挥自己在外语方面的优势和才能,是清末民初中外交涉活动中必不可少的一部分。

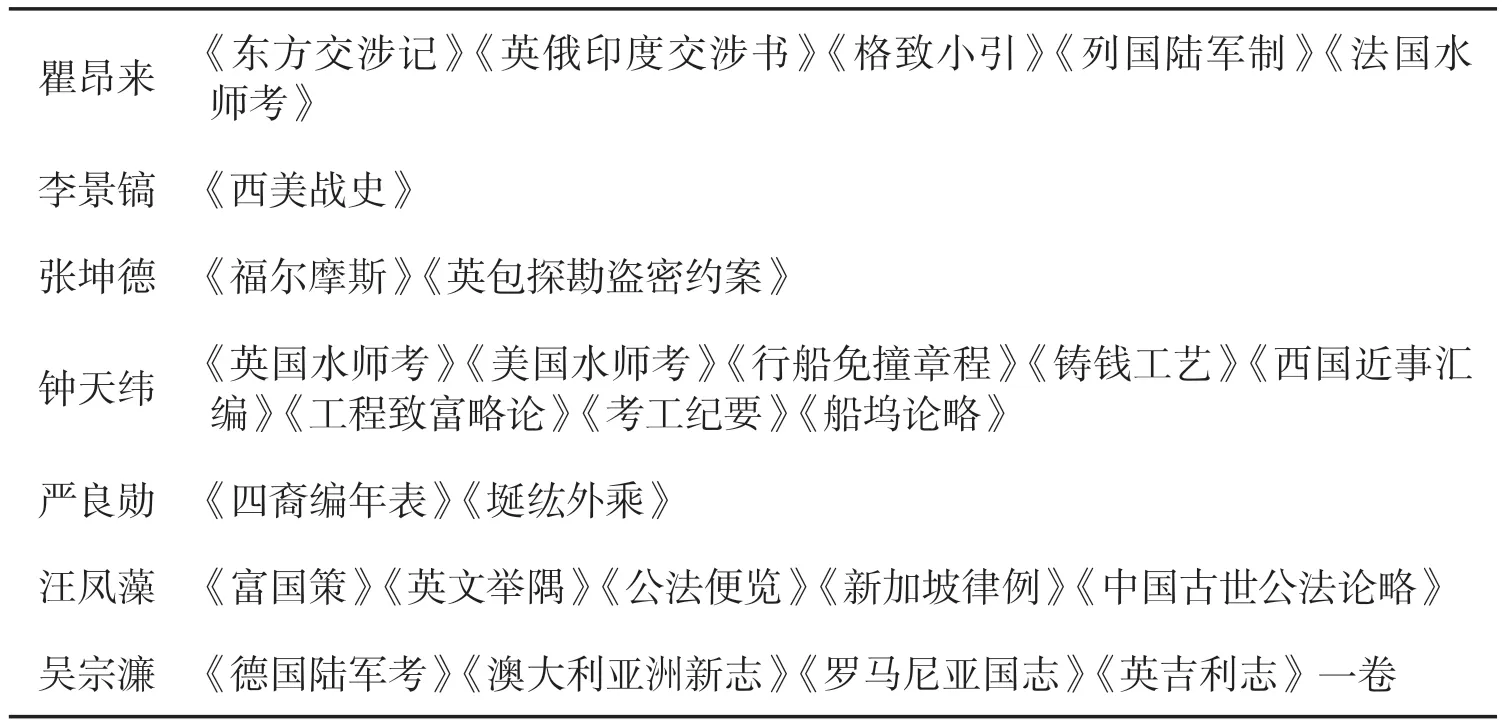

此外,广方言馆还培养了一批西书译者。在馆学习时,就有学生与教习合译西方书籍,毕业后,也有不少学生投身于江南制造局翻译馆的译书活动,其所译书籍涉及政法、军事、地理等多个领域。在上海大办洋务、学习科学知识的新风潮下,广方言馆各类译著的出版为该风潮提供了新鲜的学习资料,促进了中国社会对西方文化及科技的了解,推动了近代科学的启蒙与发展(见表3)。例如,刘式训的译著《泰西礼俗新编》是晚清时期介绍西洋礼俗最为完备的书籍之一;瞿昂来翻译的《法国水师考》、钟天纬翻译的《英国水师考》《美国水师考》,以及吴宗濂翻译的《德国陆军考》等书为当时国人了解西方国家的军备力量提供了直接参考。梁启超在《五十年来中国进化概论》一文中曾这样评价:“这一期内,思想界受的影响很少。其中最可纪念的,是制造局里头译出几部科学书。这些书现在看起来虽然很陈旧很肤浅,但那群翻译的人,有几位颇忠实于学问……因为那时读书人都不会说外国话,说外国话的都不读书,所以这几部译本书,实在是替那第二期‘不懂外国话的西学家’开出一条血路了”(梁启超,1923:125)。在他所说的“几部科学书”的翻译过程中,也有广方言馆学生的一份力量。

表3 广方言馆学生参与翻译的译著

(续表)

4.2 出自广方言馆的外交官

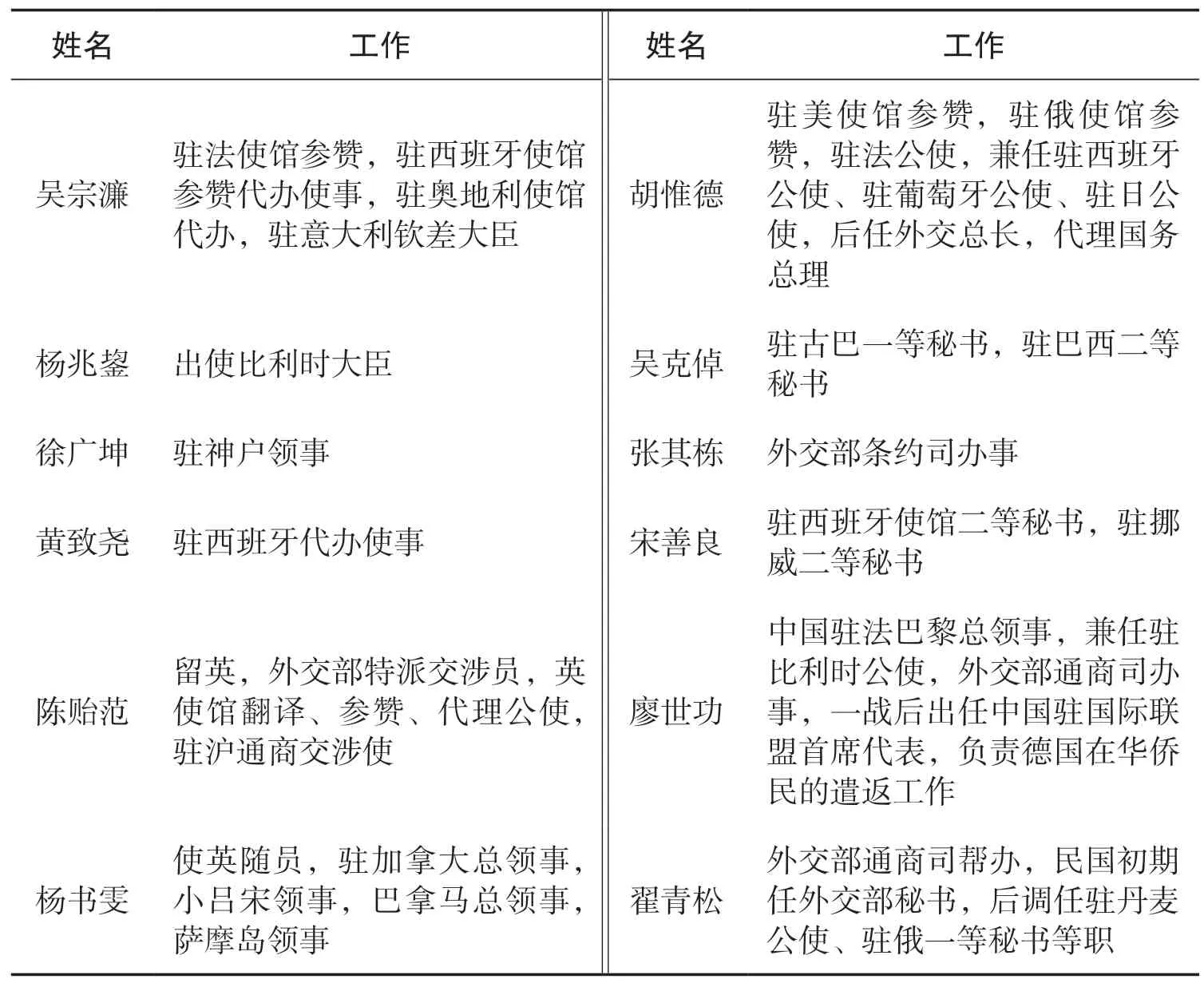

广方言馆的学生具有外语知识和西学知识储备,是处理外交事务的首选人才。许多学生毕业后都投身外交事业,或作为使节出使各国,或任职于国内外交部门,是19世纪与20世纪中国外交队伍的重要组成部分(见表 4)。

表4 出自广方言馆的外交官

(续表)

在这些投身于外交事业的毕业生中,相当一部分都曾从事过翻译工作。在广方言馆学习的经历使他们拥有当时大部分人所不具备的外语能力,这种外语能力为他们今后从事外交工作打下了至关重要的基础。广方言馆的毕业生们并肩奋斗在外交战场中,他们在工作中往来频繁、互相支持,是那段时期中国外交领域的重要力量。表4中的唐在复和戴陈霖是同批被派往法国留学的学生,并且是这批学生(共四名)中顺利毕业的两名。刘式训在担任驻法钦差大臣时,将戴陈霖视为自己的左膀右臂,唐在复也从二等翻译官升任三等参赞。1910年,刘镜人由清廷派遣前往圣彼得堡工作,以参赞身份辅助驻俄钦差大臣陆征祥的工作。

部分广方言馆的毕业生后来在外交领域身居要职,如担任过外交总长的陆征祥和胡惟德,以及担任过外交次长的刘式训,他们对中国外交队伍的建设起到过不可忽视的作用。陆征祥曾提出外交部“长于一门外语者优先”的录用原则,并要求外交部所有官员都必须懂一门外语,这一规定使中国外交队伍的素质大大增强。他在任期间,外交部涌现出一批杰出的外交官。

4.3 历史影响与评价

不同于北京同文馆从八旗子弟中挑选学生的标准,广方言馆招生时实行“多途以取之,随地以求之”(林子勋,1976:2)这种更加自由开放的选拔方式,确保相对而言较为优质的生源。加之强大的教习团队,广方言馆可谓是不负其最初作为一所外语学校的使命,培养了一批杰出的翻译和外事人才,极大地缓解了晚清时期翻译及外事人才短缺的局面,也为中国在对外交流中争取到一定的主动权,在近代对外交流中发挥了不可替代的作用。广方言馆培养的学生活跃于翻译场和外交场,许多都见证甚至亲历过近代中国重大外交事件,无怪乎吴宗濂曾作出如此高的评价:“一馆之中极勋位于首辅,展奇韬于秘府,遍使节于环球,振古以来未有若斯之盛也”(1983:250)。毕乃德在对比过京师同文馆、广方言馆和广州同文馆之后也得出结论,“在这三所学校中,广方言馆培养的学生质量最高”(Biggerstaff,1961:195)。

广方言馆的成立有助于当时的中国社会打破对学外语、办洋务的偏见,馆中师生所译书籍也推动了当时中国社会对西方科学文化的了解。上海虽然是中国最早对外开放的城市之一,但受封建思想影响,当时大部分人对外语、洋务仍存鄙夷之情,认为学习外语并非正途。广方言馆的开办意味着清廷对于学习西学的认可,这一认可对于社会偏见的消解无疑有巨大的推动作用。此外,西书的译入和传播对于社会风气的开化也起到一定的催化作用。根据傅兰雅的信件,1867年,上海就已经有很多青年在寻求接受英语教育的机会了(熊月之,1994)。

晚清时期中国政局动荡不安,西方国家威胁着中国的领土完整和国民安危,在此种局势下,广方言馆培养的翻译官与外交官利用自己的语言优势直接与西方势力进行接触,在历史的夹缝中尽力维护国家尊严,还为彼时的中国引入西方科学技术作出了一份贡献。不能不说,广方言馆在中国近代翻译史和外交史中有着举足轻重的地位。

5 结论

在外交交涉中,语言是外交双方主权的一种象征(司佳,2002),而广方言馆则是洋务派试图在中外交流中为夺回语言上的主动权而做出的一次积极尝试,其在办学理念、教学内容方面均具有一定的进步性。纵观其办学过程和成果,广方言馆培养出一批优秀的翻译与外事人才,使“国家有得人之庆”(甘作霖,2007:222),客观上改善了当时中国在对外交涉中依赖洋翻译的窘况,在中国近代历史进程中发挥了重要作用。然而,由于译官在历史中向来身份低微,加上大部分驻外的广方言馆学生品秩都不高,且个人记载和回忆录等相关史料稀少分散,因此出自广方言馆的翻译及外事人才极少作为一个群体得到学界关注。针对广方言馆翻译及外事人才的培养和产出进行系统梳理和探究,对于晚清翻译史、外语教育史和外交史均具有重要补充意义,同时,对这一群体的观察和研究也能为我们理解近代中国的历史进程提供一个新的视角。