刑事政策的刑法展开

焦占营,桑 宇

(河南财经政法大学 刑事司法学院,郑州 450046)

风险社会下的刑法应对离不开刑事政策的指导,传统成文法无法规制新型风险要素加持下的犯罪,如网络犯罪、大数据犯罪等。理论总伴随其无法涵盖的例外,即使法学家们孜孜不倦地提出新观点来自证,也总是滞后于实务的,刑法说到底是目的刑法,需要在机能刑法观的视角下,改造刑法理论大厦,接纳刑事政策思想,为新问题的解决提供理论依据。

一、刑事政策之匡谬

刑事政策与刑法的关系,是敏感的话题,其间掺杂误解,有观点认为,刑事政策是对刑法的不当干预,法律自有其立法指导与前瞻体系,无需外力干涉。这是误解了刑事政策与刑法的关系,夹带着对政治的偏见,刑事政策与刑法是良性互动的关系,政策不意味着干预,刑法也需要外界的适度介入。政策是法治下的政策,法治是政策的工具,二者是一个问题的两个方面。

成文法为追求法的稳定性,以规范将正义局限于文本规定,但例外几乎是必然的,故文本无法涵盖一切情形,那么当成文法出现缺口而放纵犯罪时,将如何解决呢?有学者认为,政策是脱离文字限制后最佳的实现正义的方法,即成文法无法涵盖法益时,政策可以补缺。刑法学由“规范学” “事实学”和“政策学”组成,它们仅是研究的着眼点与重点各有不同,但其研究对象与目的是相同的,即犯罪与防制犯罪。[1]即将刑事政策纳入刑法,将“预防必要性”纳入定罪体系。[2]成为直接影响定罪量刑的因素。此外,刑事政策涵盖颇广,有刑事立法、司法、执行政策。[3]

总体而言,刑事政策与刑法实现了从疏离到沟通。[4]反映出刑法体系对政策理念的接纳,是刑法机能主义对于犯罪论逻辑证成大厦的有效冲击,为例外性实务问题的解决提供了理论准备。

二、刑事政策与刑法的关联

刑事政策属政策,区别于法律,其本质为刑事政治,[5]是政法的交叉内容。我国在相当长的一个时期内直接以政策代替刑法典,并高于单行刑法,[6]在意识到政策法的不稳定与专断危险后,方着手制定刑法典,但刑法典仍是“刑事政策的具体化、条文化”。[7]即刑法条文与刑事政策是对立统一的,二者对立于属性不同,统一于效益互补。

(一)刑事政策之于刑法的补充与修正

刑事政策的具体工作原则包括:法确证原则、法益衡量原则、答责性原则、人格自主原则、功利原则等。皆是从政策角度对刑法的补充与修正,具体如下:

其一,构建了合目的性的刑法解释论。合目的性(功能性)的体系思想认为,刑法体系不是与以本体性的先在事物相联系,而须定位在刑事政策的任务上,且只允许从刑法的目标设定中推导出来。故而,目的理性的刑法体系要求受刑事政策目标指引的功能化的解释论,要在方法论上从概念法学转到利益法学及评价法学。[8]新的刑法解释论将对传统的刑法教义学解释产生影响,使教条的理论变为社会的实在。

其二,确定了责任的价值判断基础。以社会需要责任发挥功能与否为标准,[9]即罪责加上预防的制裁必要性才具有答责性,若缺失,则可采超法规的答责阻却事由阻却违法性,因为此类似行为是为国民与立法者接受的。[10]

其三,影响构成要件判断。刑事政策采心理强制说,试图通过罪刑法定的威吓性实现预防,即以条文的构成要件本身来实现保障机能,进而在犯罪主观方面、客观归责论、共犯论(尤以义务犯与支配犯的区别)等方面影响了构成要件判断。

其四,确认正当化事由的判断原则。近年来多发的正当防卫误判案件,使得刑事政策高度重视我国司法界对于出罪案件的保守,故其要求将违法性体系化,以充分发挥正当化事由的政策功能。紧急避险采法益衡量原则,一定情况下有超法规事由。正当防卫采法确证原则、自我保护原则、人格自主原则,且在一定条件下排斥法益衡量原则。不过,体系化的构建往往需要不断地补充例外情况,使其具备灵活性,在出罪事由的价值基础明确后,问题在于各价值位阶的比较,如医生为救他人性命而强抽第三人血液的问题,若认为生命权高于健康权,那么抽血行为就不妨,但若将血液自主权视为人格自主,上升到宪法人权高度,又如何判断?这是具体个例价值与抽象一般价值的冲突。笔者认为,此情形属紧急避险,在第三人身体机能良好的前提下,适度抽血并不会导致任何生理异常,反而有益健康,即强抽血损害的仅是精神利益,但在生命利益前,拒绝输血的精神要求就变得不再合理,即利益是相对的,应承认其在一定条件下的转化,在利益对比问题上,应采实质说,以实用价值判断位阶高下。

在上一的指导下,从上二到上四,皆是以预防为目的,再次印证了刑法政策预防犯罪的价值追求,也为后文的论证提供了论据。

刑事政策既然属交叉理论,就要同时符合两者的要求,即既符合罪刑法定,又有政治意义。刑法政策更具政治敏感度,能为刑法改革提供具体目标、急切目标,这是要强化刑法的应变性。[11]此亦是其政策优势,刑法则是以其具体科学的下位规则的固有优势为刑法政策设定边界,可以认为,刑法政策借由刑法实现其目的并受其约束而免于出格,故要推动刑事政策刑法化与刑法刑事政策化的有机结合,形成目的理性或说功能性的刑法体系。只有被标识为目的的政策价值,才能被刑法接纳,基于此,刑法的刑事政策化,在方法论上会青睐目的论解释,甚至进一步采取问题型的思考方式;与此相应,它会偏向于采取实质导向的犯罪论与解释论。[12]

此外,刑事政策属于政策,若要更好地发挥刑事政策的作用,应自政策开始,其一,先要消解对政策的惯式误解,不应过度区分政策与法律,而加统一、减对立,不可对政策抱有敌意,在民主中国,政策与法律本质是相同的,只是各有侧重,法律为法度严整而追求形式,内容稳定,但其滞后与缓慢同样致命。政策更具实效性,但缺陷在于集体决策机制的不执行导致的程序非正义与高失误率,但政策并不具有司法权,至多有倾向,即在自由裁量与合理解释范围内回归立法本意,不会因刑法政策指导而改变罪刑法定,如陆勇案。明确的无争议的规定亦不会因民意、政策改变,如大连少年杀人案。前述内容强调信任基础,但即便信任,也应预防政策的不法,属合理怀疑。其二,提高刑事政策的位阶。有学者认为,这是没有摆正政策与法律的关系……刑事司法政策应当在法律给定的框架内……体现国家对社会形势的判断,在轻重严宽中做出选择[13],若不设限,将使这一政策的确定性不断丧失,加之政策传播的速度快、波及广,决策失误率也较高,将使得刑事法治的正当性受损,并再次堕人“泛政策化”陷阱。[14]笔者以为不然,在我国政治与法律的双重领导体制下,政策仍要符合法治,但并不意味着政策的效力位阶低于法律,如党大还是法大这一命题即伪在把无比较性的概念强分高下,党与法是一个问题的两个方面,即同一内核的两个外观,都是人民治理国家的手段。党与法无法比较,但政策与法具有可比性,人民组成党,党代表人民制定政策与法,政策与法同是内化于党的而非下位于党的,即法与政策是党自身精神的逐个外化,制定时或有物理顺序但无哲学高低,故二者不存在位阶意义的次序,而只是程序先后,如同审判并不比逮捕高贵。换种角度来看,党与法是一个精神的两个表述,二者无法比较是出于自身无法与自身比较的基本逻辑,但政策为党的产出,是脱离母体的,故政策与法可比,且是党的治理的集中表现,那么政策与法律也应是平等的。与其说是提高政策位阶,不如说是使政策回归其本来位阶。需要强调,笔者并非希望回归我国传统的政法不分体制,由政务领导人兼领检法两官,而是希望政策与法律实现互补即刑法的刑事政策化,政策的即时性是对风险社会日新月异的最好回应。美国国会常以法案形式出台政策,掩盖其不法亦提高效力,实际上是政法的混同,破坏了法的稳定性与权威性,我们要谨防这种趋向。

(二)刑法之于刑事政策的风控与限边

刑法对刑事政策的反作用,如法律对政策的作用——设界,即刑法是刑事政策的边界,是毋庸置疑的,刑法的具体规定是刑事政策的第一道边界,其将刑事政策整个包围,那么可以认为,刑法以其自身的边界作为刑事政策的第二道边界,也是最外围的界线,抽象却根本。搞懂这个问题,既回应了刑事政策的极限边界问题,也回答了刑法扩张的边界。

1. 理论准备。刑法自身的边界?或是国家观与国民感情,国家观有时并不与国民感情重合,而是两条线,那么其二者相距法益孰近孰远?我们应当选取近的还是远的?中间地带如何赋能呢?我们从法理追查开始。

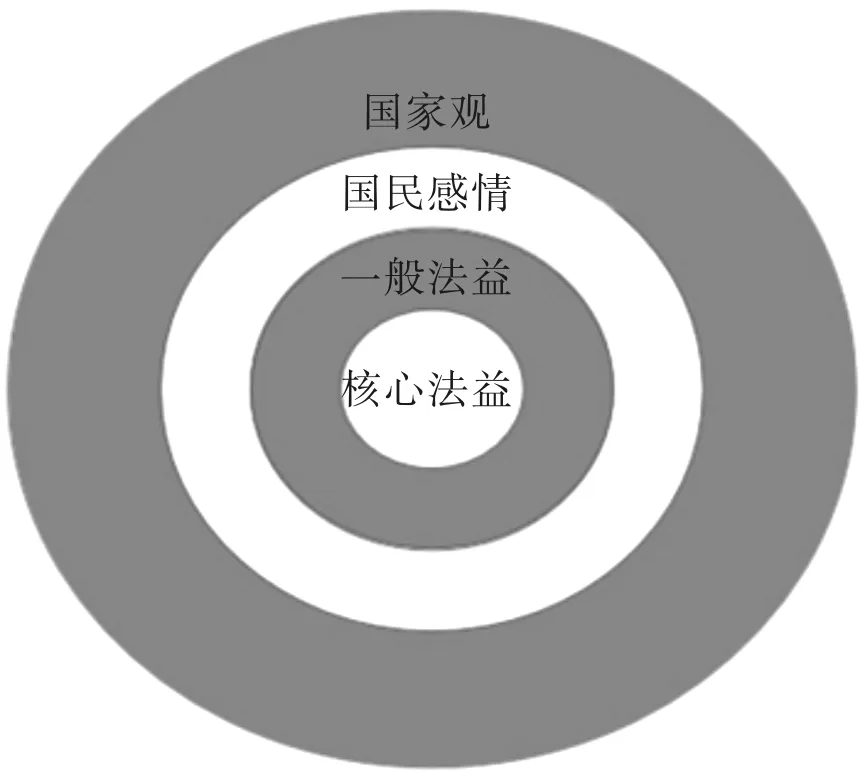

(1)若以现代自由为准,认为中心为法益保护(见图1)应当以国民情感为准,因为国民感情距法益较近,具有天然的相似性,感情上的认同决定了一行为被在自由中剥离的正当性,大多数人珍视的,要被纳入刑法(保护),大多数人反对的,也要纳入刑法(规制),符合国民感情即不侵犯自由、人权,为了保护“自由、人权”而违背国民感情,是目的与手段的倒置。国家观是更宏观的,它有时不会考虑细微的情感因素,故在更外圈,作为国民情感的边界,防止其泛滥:国民情感是稳定的且具不可收买性,故是极佳的立法风向,但要防止群体性煽动。

图1 现代自由为准的法益保护

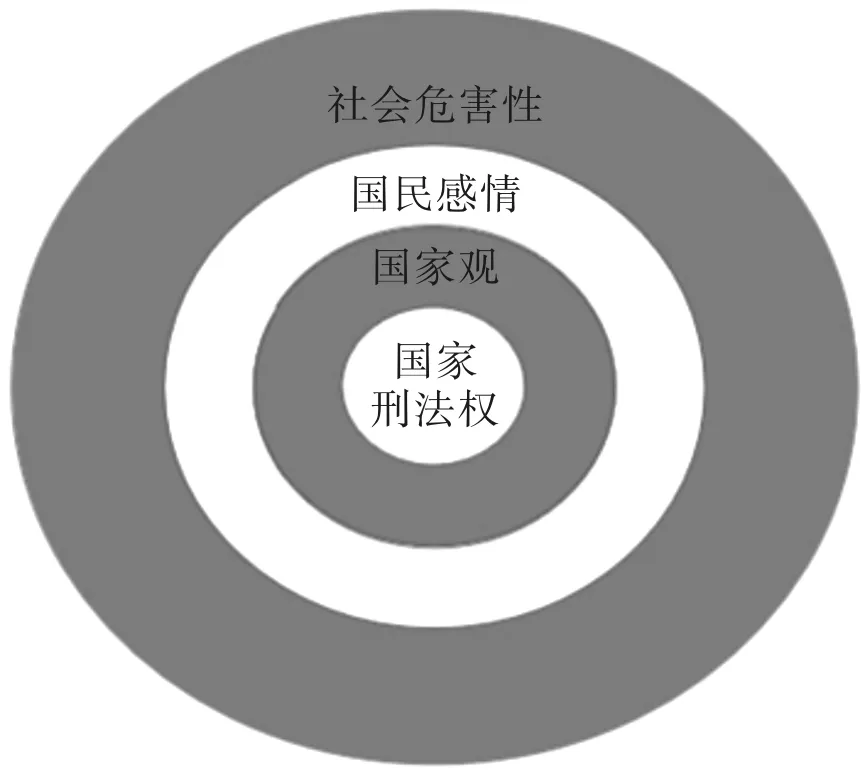

(2)若以古典自由为准,中心为限制国家权力(见图2),此时的线圈为限制的含义,为了防止国家刑法权的扩张,先要依靠国家观,国家观若封闭且暴戾,势必带来无限扩张的刑法权,而国家观受国民感情的制约,民怨载道的政权是不长久的,最外圈为社会危害性,防止国家刑法权的不作为。

图2 古典自由为准的国家权利(1)笔者认为,此处应由国家刑法权代替国家刑罚权,因刑法条文本身即是制裁。

当然,在刑法为刑事政策设界这问题上,应采现代自由的法益保护思想,但也要注意古典自由的限权思想。因为现代刑法已转变,现代自由取代古典自由成为新的价值基础,但古典自由并不是被抛弃,只是在新时代的立法上,它不被侧重了。其内涵是经典的,如其他经典理论一样,外延的适度放宽并不意味着灭失。

2. 路径选取。给刑事政策限边,需要有极强效力的规范,只有刑法可以做到,即只有法律能限制政策,且刑法与刑事政策关系紧密,刑法刑事政策化需要刑事政策刑法化的制约,反之,没有合刑法的刑事政策,刑法何以刑事政策化?即刑事政策刑法化可加强二者相辅相成的关系,故应选取刑事政策的刑法化,理论支撑如下。

(1)刑事政策刑法化有其宪法渊源。刑事政策的刑法化,涉及法律系统对政治权力予以规训的问题,它具有宪法层面的意涵。我国缺失违宪或合宪性审查,宪法在司法上有不可适用性,导致其所架构的权力制约机制存在缺陷,无法落实职能,即刑法滥用最伤害的是宪法所保护的。基于此,有必要让作为部门法的刑法承担一部分的宪法使命。[15]

(2)刑事政策刑法化的二元性。刑事政策刑法化的基本含义,指将刑事政策融贯于刑法,但不意味着刑事政策的消失。政策往往被视为独裁,是民主与法制的对立面,但在集体决策的民主机制下,可以预防专断与决策失误,加之行政处罚的辅助,甚至可以认为政策是工具化的法律,即刑事政策是工具化的刑法,这表明得当的刑事政策可起到准刑法的作用。基于此,我们要为刑事政策做风险控制,即刑事政策刑法化有其第二个含义:刑事政策合规。有学者认为,刑法公正性与刑事政策功利性关系紧张。刑事政策并不像刑法那样是中性的,可以成为追求各种价值的根据。[16]即刑事政策不必全然遵守刑法的规范性与中立性,但刑法为其自身设定的边界,刑事政策必须遵守。如立法方面,刑事政策可以指导刑法保护犯罪人的倾向,使刑法选取吸收其理论,认为被吸收行为不具有可罚性。司法方面,刑事政策可以组织“扫黑除恶”;可以制定“宽严相济”的工作方针;培养“冤案重于悬案”的倾向,使“存疑有利于被告人”得到落实。前述内容皆是在刑法范围内的选取与偏好,是允许的,切不可因专项整治未全然覆盖刑法典、占用司法资源,就认为此类专项整治是滥用职权,更不可因为某司法专项活动具政治意义,就视其为政治运动而抹杀其法治意义。

三、刑事政策的基本立场为对置与调和

而今的时代,是因素对置的年代,20世纪剩余的问题与新时代的任务一并到来,还要不时受到更新时代的更新试探,对于刑事法治,现代化维度与后现代维度竞合,前者防止法外恣意,规范裁判的任务还未完结,又要面临法益保护的任务,[17]即刑法要完成一次重大转折,它的定位要由民主法转向民权法。回望我国刑事制度转型的第一个阶段——刑事政策向刑事法治的转型,是由国家专权对阶级敌人的一味打击,转向人民利益与犯罪分子保护的调和,这是共和国历史上首次关注犯罪人的保护,在当时好恶不两立的情感下难能可贵。彼时亦是从工具刑法观到古典自由主义刑法观,从过渡阶段到常态阶段的转型。[18]由此,“国家刑罚权主义刑法观”转向“民主主义刑法观”,即从“政治刑法”到“市民刑法”。[19]

对置与调和,贯穿我国刑事制度嬗变的三个阶段——刑事政策,限制型刑事法治,保护型刑事法治。对置是本来的,而调和是规范的、是对置的限制,需要理性介入。其间,刑事政策退后,即是因其难以在一个漫长的时期里做到调和。限制型刑事法治,则是基于上一阶段的对置向下一阶段的调和的大维度的调和性过渡,覆盖1.5阶段的承上与2.5阶段的启下。[20]保护型刑事法治则是刑法内部的对置与调和,涉及更微观的个罪与执法。下阶段的目标,是实现分离模式向贯通模式的转变,将刑事政策的价值目标内化于法教义学,不可过于强调逻辑而无视目标。[21]

由是,我国刑事政策的基本立场为对置与调和,也是二十年来中国刑事立法的趋势。立法扩张与司法限缩,是中国刑法谦抑性的展开。[22]以宣示意义与结果意义并行,进而实现整体实质谦抑,是中国刑法谦抑性的走向,是积极刑法观与限缩犯罪对置下的现实选择。但是,要对激进主义保持警惕,要采用更精确的立法技术。学界不要动辄批评立法[23],即便某个条文存在不足,你的任务也仅是在立法本意内,运用解释方法,对该条文予以补救。[24]在法条或两高解释出新时,要引导国民以善意解释刑法的修正,在考察立法目的与政策考量后提出更合理的立法建议,因为“立法不是嘲笑的对象,既然信仰法律,就不要随意批判……而应当……将‘不合理’的法律条文解释为理想的法律规定”[25]不要固守己见,要以发展的眼光看问题,接受刑法在保护人民范畴内的扩张。有学者指出,国家对某一个领域的过度控制来源于对其他领域的控制不足的补偿,属国家人本主义。[26]我们要注意这种观点,明确刑法并非预防犯罪的根本手段,应当依靠全方位的发展解决问题。