“丁真的世界”的网络建构与旅游重构

胡传东,黄 萍,黄亚妍

(1.重庆师范大学 地理与旅游学院,重庆 401331;2.重庆师范大学 财务处,重庆 401331)

从现象级网红到理塘旅游宣传大使,丁真迅速走红并掀起了网民的围观与集体狂欢。丁真通过短视频展现了康巴异域风情下的“甜野”形象,迎合了乡愁饥渴的网民们对田园牧歌生活场景的想象;避开商业炒作和签约理塘县旅游国企单位的行为进一步满足了网民对他的期望。丁真现象的引爆、发酵和围观的传播过程,隐喻了网络时代社会群体世俗的朝圣。

“丁真的世界”一词最初源于四川省理塘县旅游局推出的旅游宣传片[1],是对网红印象的高度凝练,也是作为旅游吸引物的价值延伸。互联网将网民的日常、丁真的生活和藏区旅游地连接在一起,赋予了“丁真的世界”深刻的社会学含义和价值。从建构的视角来看,“丁真的世界”呈现出了清晰的起源、建构和解构的发生路径和阶段性特征。

2020年11月11日至19日,是丁真事件的发生和发酵阶段。通过网络在线围观和凝视,人们获得了符合自身想象的对远方的认同感和在场感,因此事件从开始就呈现出景观社会的符号特征。此后,丁真开通了个人网络账号并发布动态[2],网民在线上与丁真进行主客体之间的互动,网民急于求证丁真及其生活场景的真实性,其中也包括丁真的家乡理塘在西藏还是四川的地域大讨论,“丁真的世界”在短时间内完成了网络社会建构;到11月25日《丁真的世界》旅游宣传片推出,媒体进一步强化了人们对丁真世界的舞台化认知,促使网民产生将网络虚拟感知转换为旅游场景体验的冲动,实现网络认同、地域认同到自我认同的升华。至此,网民的刻板印象与丁真的真实世界在旅游舞台达成了契合与妥协。

一、“丁真的世界”的景观社会起源

景观原意为一种被展现出来的可视的客观景色或景象,也意指主体性的、有意识的表演或作秀。景观社会理论中的“景观”一词译自“Spectacle”,它还有奇观或壮观的含义。景观主导下的社会,公共领域和私人领域都存在符号化、景观化的趋势。丁真事件本身作为社会景观在现实中引发了“奇观”效应。以丁真为吸引物的网络围观,是关于“丁真的世界”的符号收集和景观积累过程。

(一)网络时代的景观社会是丁真事件源起的土壤

“在现代生产条件盛行的社会,整个生活本身都展现为景观的庞大堆聚。直接存在的一切全都变成了表象”[3]。正如法国思想家德波(Guy Debord)所说,社会充斥着意象和景观,体验“景观”过程产生的系列性意象、符号,及其蕴含逻辑所引发的精神幻觉、催眠行为支配了人们的价值理念、社会行为,为人们社会与消费行为提供直接精神动机与价值目标[4]。在商品丰裕的景观社会中,由于意象消费的作用,消费本身不再是基本需要的满足,而是被意象激发的需要的满足(德波称之为“伪需要的满足”),真实的消费变成了幻觉的消费。人们沉浸在网络视听盛宴幻象中,在群体压力下通过围观不断地积累新的景观。这种符号化的娱乐消费满足了人们个性化需求的同时,也为网红丁真提供了生长发育的媒体环境。偶然的网红丁真是景观社会的必然产物,而丁真只是事物景观化的表现。只要人们沉迷于追逐景观消费,类似的丁真就会不断生产和被消费。

(二)新生代网民在与景观交互中重新定义了景观

景观的价值意义随着主体的特点和诉求而动态变化。包括丁真在内的新生代网络原住民,有定义自身生活方式的冲动与条件。通过景观追逐、景观体验、景观炫耀等一系列景观社会行为,旧景观被群体解构,并在每个个体层面进行重构,赋予景观新的符号意义。人们通过“幽默嬉戏的建构行为和心理地理学的感受意识”[5]实现在心理上对景观的反叛和超越。网民在与网红丁真的互动中,不断制造“甜野”审美舆论和强化“纯真”价值诉求,使得“丁真”及“理塘”符合其已有想象,从而网民的刻板印象通过网络得以认可和放大。从阳光、原始、纯真等符号到个性化、去商业化等意义,体现了网民反叛和超越的尝试及结果。

(三)景观化的丁真和其景观化过程都是一种景观

在信息高速公路的加持下,消费者通过海量信息凝视景观社会而获得存在感和认同感,而网络浅阅读是“低垂的果实”,它能带来的快感会迅速脱敏,消费者又轻易进入下一轮新的景观围观。对信息对称的诉求令消费者不断追逐热点,形成了网民围观“围观”现象的嵌套景观社会结构。通过媒介的引导和传播,丁真迅速景观化并超越事件本身上升到奇观层面,雪球越滚越大。丁真事件的偶然性、大流量、高关注、传播快和热度持续等景观化特征,进一步增强了奇观的效果。后来围观人群中不乏有对丁真迅速走红原因的好奇者。丁真事件源于景观社会,其传播也反映出景观社会在新时代的网红特征。

二、“丁真的世界”的网络社会建构

德波(Guy Debord)认为当代社会存在的主导性本质主要体现为一种被展现的图景性,人们因为对景观的痴迷而丧失了自己对本真生活的渴望和要求。换句话说,就是景观通过对人的欲望的制造和对象性诱惑,实现了对人的深层无意识的直接控制。新时代互联网则加速了景观社会特征的呈现和扩大了景观社会的影响范围。“丁真的世界”在网络获得普遍认同和快速传播,实现了网络社会主体、情景、话语体系和意义的建构。

(一)符号消费促成了“丁真的世界”的主体建构

符号化的思维与行为已经成为人类生活最富代表性的特征[6]。大众狂欢的浪潮中,网民们通过炫耀性和象征性的符号消费,抹平了阶层差异带来的感受,进而获得了自我认同。人类文化的历史进程中约定俗成、不经反思即被默认的各种符号、符号文本属于超级符号,它容易被识别且具有强互动能力[7]。丁真现象具有超级符号传播的特征,如短视频中“白马王子”形象、包括央视在内的媒体报道、短视频媒体的巨量点击,以及与国企签约等。“丁真的世界”逐渐形成的过程,也是网民将丁真与超级符号匹配和联结的过程。

从认同形成的机制来看,丁真和网民的相似点和差异性是认同形成的前提。认同的观念在人或事物之间确立了两种可能的比较体系:一方面是相似,另一方面是差异[8]。由于遗传以及个人经历的不同,人们倾向于认为自己与他人存在中等程度的差异性[9],而不是过于相同或过于不同。为了巩固自我概念,人们会选择性地注意差异和相似之处。丁真普通的身份、所处的阶层与大众是相似的,在心理投射作用下,人们愈加憧憬丁真的与众不同。因此,对丁真的网络认同最终落脚点是网民的自我认同。

(二)网络狂欢是“丁真的世界”得以建构的情景

巴赫金(Bakhtin Michael)认为,中世纪的狂欢节是“广场式的自由自在的生活”,与教会统治下的服从于严格僵硬的等级秩序的常规生活处于一种对抗状态[10]。狂欢中没有观众,全民都是演员,或者说,生活本身成了表演,而表演则暂时成了生活本身。狂欢表现为全民性、仪式性、平等化和戏谑化的特点。当下的网络世界在参与的广泛性、反馈的即时性和氛围的娱乐性上隐喻了集体狂欢的广场。又因其匿名性的表达,令网络成为人们消解日常生活的无趣繁杂和对抗各种权威秩序的舞台。

认识的发生要从活动开始,而人类文化的发生是认识发生的重要内容[11]。丁真事件发端于年轻、时尚和草根特征显著的抖音(Tik Tok)短视频社交软件。丁真所具备的草根性质与短视频平台的文化潮汐契合,使早期丁真事件的流量注入和传播得以迅速完成。同时互联网营造了一个与现实反向的世界,人们在现实生活中不能实现的自由表达和想象可以在网络中完成。丁真事件中与现实反向的因素,如草原、白马、自由、纯真和快乐等,促使网民加入到这场集体的反向体验中。因此网络世界的反向性加速了网络事件的狂欢进程。

(三)网络围观建构了“丁真的世界”的话语体系

围观是虚拟社区网民猎奇的本能表现和获取信息的主要手段。网民们会在海量的信息中选择新鲜话题。丁真的高原藏区生活对多数人来说都很陌生,丁真的“甜野”形象也与当下的流行明星或网红大相径庭。正所谓“距离产生美”,这种日常和舞台都稀有的文化符号一旦被网络捕捉到,立刻产生极大的网络吸引力。围观草根偶像丁真,既不是对旧事物的挖掘或复制,也不是传统意义的明星崇拜和追逐,而是制造话题的网络语境或网络生态的演化机制使然。

全民围观的网络时代,人人都可以是15分钟的明星[12]。网络虚拟社区中的人际交往实际是内部成员所扮演角色之间的交往[13]。群体成员投射的相应角色驱使人们做出符合这种角色的行为,如围观、点赞、评论、转发等。当丁真出现在网络上并引起关注时,先期到达的人们获得了优越感,以话语领地的占据和扩张取得群体的认同感。后来围观丁真的网民则急于找到并投身其中,以满足网络社会归属感的需要。

(四)实现自我认同是“丁真的世界”的建构意义

戈夫曼(Erving Goffman)表示,人的一生都在演戏,目的是赢得观众的认可或喝彩,人际传播的过程就是人们“自我表演”的过程[14]。表演包装下的“自我”不是真自我,而是想象的自我。人们对事物表达认同或者抗拒的态度时,因表达对象所代表的意义不同,建立的自我形象也不同。具有虚拟性和匿名性的网络世界为人们提供了更加广阔的表演空间。围观丁真的网民追求的不仅仅是信息对称带来的安全感和获得感,而且希望通过围观来获得丁真这个稀缺符号的隐喻意义,以彰显自身的个性与价值。

网络世界的媒体围绕丁真展开对话,流量不断积累,传播效应持续叠加,“丁真的世界”的符号意义被构建起来。网络建构起来的“丁真的世界”与现实世界存在差异,不仅因为网民接收的信息不同和理解各异,而且网民对丁真态度也是选择性的认同。当网络中的自我与想象的丁真相契合时,网民追逐丁真有了充分的理由,可以通过围观实现自我身份的认同和意义建构。当网络社群中出现与自我一致的正向反馈或观点时,又能够上升到社会认同层面,自我价值得以延伸,网络围观和表演也得以继续。当网络中存在与自我观点相佐的意见时,尤其是当丁真在生活中表现出“甜野”的反面时,通过网络轻易构建的自我认同立刻受到挑战并难以接受。

三、“丁真的世界”的旅游世界重构

随着丁真的个性符号和网络符号向地域符号的延伸,“丁真的世界”也实现了由景观到虚拟,再由虚拟到场景的转换,此场景即旅游世界。对景观社会的向往和虚拟社会的围观,相信或者质疑,求证的最好方式均指向了到此一游的具身体验[15]。人们在现实生活中的希望和对网络社会的寄托,最终在旅游世界得到安放。

(一)“丁真的世界”升格为反向生活的旅游世界吸引物

反向的生活是现实生活的背反,是被迫活在当下的人们对未来的憧憬和远方的想象。与诗和远方相对比,人们的日常生活是枯燥和困顿的。在网络社会建构起来的“丁真的世界”里,人们似乎看到了与自身所处的庸常反向的诗意生存方式。“丁真的世界”的符号意义超越了日常,迎合了消费者对反向生活的诉求,为其转型成为旅游吸引物奠定了基础。旅游吸引物是指具有吸引旅游者的独特的内在品质的旅游点[16],包括吸引旅游者离开家到“非家”的地方旅游的所有要素[17]。网民视野里的反向生活成了“丁真的世界”承载的独特品质,从而具有“外显的吸引力和影响旅游行为的能力”[18],并成为旅游世界的旅游吸引物。当理想与现实矛盾难以调和,人们便试图通过体验旅游世界来暂时获得逃逸。展开在消费者面前的“丁真的世界”的旅游画卷就成为寄托反向生活的吸引物。

(二)文化遮蔽引发的地域营销加速旅游舞台的出现

文化天然具有遮蔽性,倾向于构成一个自洽的封闭系统,从而保护我们的生存体系[19]。文化遮蔽造成的地方认知偏差普遍存在。文化遮蔽效应下,短视频中展示的辽阔草原背景下的藏族康巴汉子形象,让许多人刻板地认为丁真生活在西藏。因此丁真要解释自己是四川的藏族人,理塘县也需要澄清其属于四川省。网民倾向于沉溺娱乐,喜欢猎奇和感官刺激的体验,以娱乐的态度去处理信息[20]。主体对客体的误读无法成为网络秀场的焦点,对或错已经不再重要。川藏两地旅游媒体的借势营销炒作令事件又一次走向狂欢化。有地方媒体为了搏眼球从而争取更多流量,一改严肃宣传的形象[21]。网络地域争夺事件演绎为区域旅游营销事件。网民们则将反智主义表现得非常充分,关于真相的追问变成了娱乐和戏谑。在这场地域争夺的狂欢事件中,“眼见为实”的旅游方式被推到前台。网民在文化遮蔽的推力和地方营销的拉力下,倾向于转化为游客,从线上走到线下,以具身体验的方式去获得地方认同。由此,以丁真为符号的网络社会走到线下,演进为以“丁真的世界”为吸引物的旅游舞台。

(三)网民虚拟世界的需求溢出到旅游世界获得满足

人们在网络狂欢的虚无中衍生出对现实的渴望,认同感由群体认同回归到自我认同。通过对丁真的围观和符号消费,网民们在虚拟世界实现了暂时逃逸和身份认同。但人的欲望是无止境的,围观、点赞、评论等一系列操作无法满足对“丁真的世界”的好奇和向往。人们还是需要在场的方式来释放欲望,通过旅游世界安放求新求奇求异的灵魂。网络世界以虚拟的方式将事物拉近到眼前,但因其非具身性而产生了群体认同的非合法性和缺席的焦虑感。旅游世界的具身体验则将因距离产生的美一一呈现和实现。出于对真实自由的无止境追求,在自我认同困境的驱使下,人们去往丁真及其环境为吸引物的旅游世界,以获得零距离和沉浸式的事实在场体验。“丁真的旅游世界”的出现,为人们提供了超越网络社会的审美疏解的方式。

四、结论与讨论

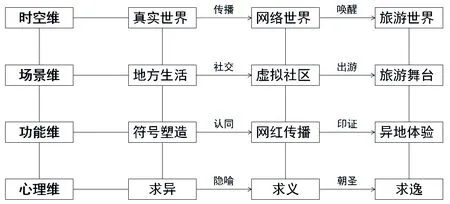

网络新时代条件下,以丁真为核心节点的社会关系网络,冲破真实世界、网络世界和旅游世界的边界和束缚,将个人、网络和旅游地连接起来;地方的世俗生活在围观场景中成为他者心中的圣地,舞台化的旅游成为真实与梦境妥协的产物;传统意义的符号塑造因网红传播而不再单纯,旅游的异地性被赋予更强的体验动机和认同功能;求新求奇求异的社会本能,在网络视域下投射出相应的人生价值隐喻,在真实生活中的解压诉求和网络世界的自我实现渴望,最终以前往旅游世界的朝圣的方式而获得逃逸和消解(见图1)。

图1 “丁真的世界”的多维建构模型

(一)“丁真的世界”是穿越时空的网络建构与旅游重构

生活在理塘真实世界的丁真被网络世界发现和传播,建构起符合社会想象的“丁真的世界”,从而唤醒了网民前往丁真家乡一探究竟的旅游冲动,并且通过旅游世界对“丁真的世界”进行了具身体验的重构。在建构和重构过程中,存在主客体之间双向遮蔽与双向建构。丁真对外面的世界,网民对康巴地区的认知都存在先验的主观的文化遮蔽。丁真生活的现实世界、拍摄并通过网络进行传播的“丁真的世界”,与我们通过网络平台得以看见被符号化的“丁真的世界”,多维交互并存。网络唤醒、认知冲动和媒体引导下,旅游行为产生,游客见证的旅游地符号通过舞台化的旅游方式在网络加持下重新建构起“丁真的世界”。

(二)虚实场景的交互源于社交需要升级的内在逻辑

丁真和网民都有各自特有的地方生活方式,而彼此的生活因虚拟或现实的凝视呈现出舞台化的倾向。对网民而言,丁真及其环境是诗意的远方的家,是符合乡愁审美的载体,承担了虚拟社区中让人们围观的吸引物功能。网民出于社交的需要,通过凝视网络景观而获得存在感,同时,丁真网络视频拍摄方也获得了流量与热度。群体压力下驱使人们加入到网络围观中,主动或被动地参与了话题挖掘、评论或转发,更多关于丁真的媒体事件相继发生。当围观打卡这一层面的社交需求得到满足后,网民们又有了进一步获取存在感和认同感的需求。此时旅游营销媒体的顺势出现为这种需求提供了供给和引导,将旅游舞台这一场景融入到网民建构的“丁真的世界”中,实现了“丁真的世界”从现实到虚拟,再由虚拟到舞台的升级。

(三)社会功能的转换包含着主体认同感和价值的一致性

网红丁真的诞生首先是基于丁真本身的独特性和稀缺性,在互联网及网民的推波助澜下,多方利益主体共同参与了丁真由草根向超级符号的嬗变。在网红效应下,网民通过对丁真超级符号的围观点赞获得了群体认同感和炫耀感。丁真的符号意义、网民的价值追逐,因难以超越的日常生活和网络的虚拟感而急于寻找新的归宿。随着符号传播和流量的日益增长,网络能够承载的价值和功能达到峰值并转而指向了在场诉求。而旅游的异地性在此时显示出更强的认同功能,赋予了人们具身的体验动机。从功能维度来看,丁真及“丁真的世界”与多数网红的诞生有相似的路径依赖,但“丁真的世界”超越一般网红的突破在于将持续的流量兑现成了客源市场号召力。其中,网络生态的运行、网民群体的围观、网络企业的运作、丁真本人的选择和旅游媒体的宣传形成了合力,结果就是丁真由流量网红变成理塘县的旅游形象大使,网民从线上的视觉围观变成线下的异地体验。

(四)“丁真的世界”隐喻了主体世俗的朝圣和客体诗意的栖居

“丁真的世界”的建构是俗世普罗大众对神圣家园的多维追求的心理投射过程。偶像的网络社会建构与桃花源——旅游世界的重构,是处于平淡世俗生活中的人们与自然、社会和自我暂时达成的妥协。丁真和他的世界在网络的推动下被过度解读和偶像化,作为超级符号,隐喻了当下人们对反向生活的不懈追求。庸常生活中的人们渴望脱离世俗,而远方的丁真及其生活符合认知局限的人们对诗意的栖居的刻板印象。人们在围观与消费丁真时,诗意栖居的理想被认可和唤醒,阶段性的虚拟获得感使得人们愈加想去亲近丁真的真实生活,以异地的和暂时的旅游方式,以朝圣的姿态和神圣的心态,即世俗的朝圣,来实现诗意的栖居的终极梦想。因此而实现的理塘之行,不仅仅是成人之美,也是成己之旅。值得注意的是,网络狂欢背景下的符号消费的本质特点倾向于娱乐化和戏谑化,在理塘县的视角下,“丁真的旅游世界”的重构需要避免过度商业化。理论地看,旅游世界能提供给游客的只能是舞台化的真实[22],即便是通过世俗朝圣式的具身体验,也只能隐喻诗意的栖居,人们对真善美的追求永无止境。