民间音乐在当代作曲实践中的创造性处理

——贾国平《宁波组曲》的作曲技法解析

刘 洁

在专业音乐创作实践中,作曲家对民间音乐素材进行艺术性、个性化处理是一贯的手法。当今,作曲家尤其注重将民间音乐素材进行不同程度的改造,重新提炼原始素材中的核心元素,再经过整体的音响、结构布局创作出符合当下公众审美习惯的作品。贾国平的交响乐《宁波组曲》可以说正是这样的一个个案,在专业音乐创作中凸显了原创性、个性化的风格。(1)该作品是应宁波交响乐团委约,首演于2021年4月国家大剧院第七届“中国交响乐之春”系列演出,此后相继在苏州、哈尔滨等地巡演,广受专业人士与社会公众好评。该作品首演完整视频可见2021年4月18日由账号zhushi1025发布的“贾国平《宁波组曲》国家大剧院现场录音视频(朱诗家录音)”。https://www.bilibili.com/video/BV1h64y1m7Aq/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click作曲家不仅用交响乐呈现了宁波的历史、文化、精神风貌,还为专业音乐创作者提供了现代作曲技法与可听性和谐均衡的又一成功范式。执棒首演的指挥家俞峰高度评价其独特原创风格,认为它兼具艺术性、学术性和可听性,代表了当代创作的艺术水平,做到了雅俗共赏。(2)新华社客户端官方账号,2021年4月10日发布,《〈宁波组曲〉全国首演创新展现“河姆渡之声”》,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1696640973104748206&wfr=spider&for=pc现场观众在接受媒体的随机采访中表示,这部作品和古典交响乐不同,它能使听众产生许多联想,充分感受到鲜明的民族文化和地域文化特色。贾国平曾言:“每一部新作品的写作对我来说都是一次自我蜕变的过程,每一首新作品我都试图寻求与自古至今的他者以及与自我以往作品的不同。期望通过这样的努力使每一部新作能够具有独一无二的特性。”(3)贾国平:《基于传统音响元素与序控结构设计的作曲探索与实践——以〈清风静响〉〈万壑松风〉为例》,《人民音乐》,2020年,第2期,第17页。剖析他此前的代表作,学术性、研究性的学院派范式是其突出特点。作曲家不断尝试各种现代技法、拓展音色音响,深层挖掘中国传统文化的神韵,其创新与探索的勇气充分体现在不以某种特定音乐语言为主导,而是以整体性音响形式直达观众内心的作品之中。从这些室内乐与混合室内乐、管弦乐与民族管弦乐作品中,听众能够体会到作曲家的巧思妙用、精益求精。

贾国平此前的作品更多体现了学院派音乐创作的学术引领性,由是观之,《宁波组曲》则是坚持专业性创作基础上力图吸引更广泛受众群体的一次探索。贾国平是一位地道的北方(山西)人,用音乐方式表达、传播宁波文化并非信手拈来。为此,他在初期不仅大量搜集研究宁波的历史典籍、诗词文化、民间音乐等资料,还多次奔赴宁波实地参观走访、体验生活。这种田野调查式的前期调研与案头工作,不仅让作曲家熟悉宁波的文化积淀,还能深入其中思考独特的音乐表达方式,最终形成了时长近40分钟的交响乐章。他用音乐形成了视听景观的交叠推进,构建了完整、丰满、充实的宁波意象,实现了通过音乐传播宁波文化及精神意涵的目标。

作曲家曾经指出:“艺术家的个性与艺术品的独特性还应立足时代以建构艺术的精神为引领”(4)同注①,第21页。,这种植根民族音乐沃土,以民间音乐素材的创造性处理展现时代审美特点,以现代技法创造新风格的方法,值得音乐界探讨与分析。笔者认为,《宁波组曲》的成功既是作曲家对之前创作经验的拓展与创作风格的扩容,更是在接受维度“破圈”扩散、具有引领性的新探索。下面,本文着重分析《宁波组曲》中与民间音乐直接关联的部分,在总结作曲家对原始素材进行创造性处理的同时,挖掘其背后丰富的精神文化意涵。

一、宁波相关题材与民间音乐元素之运用

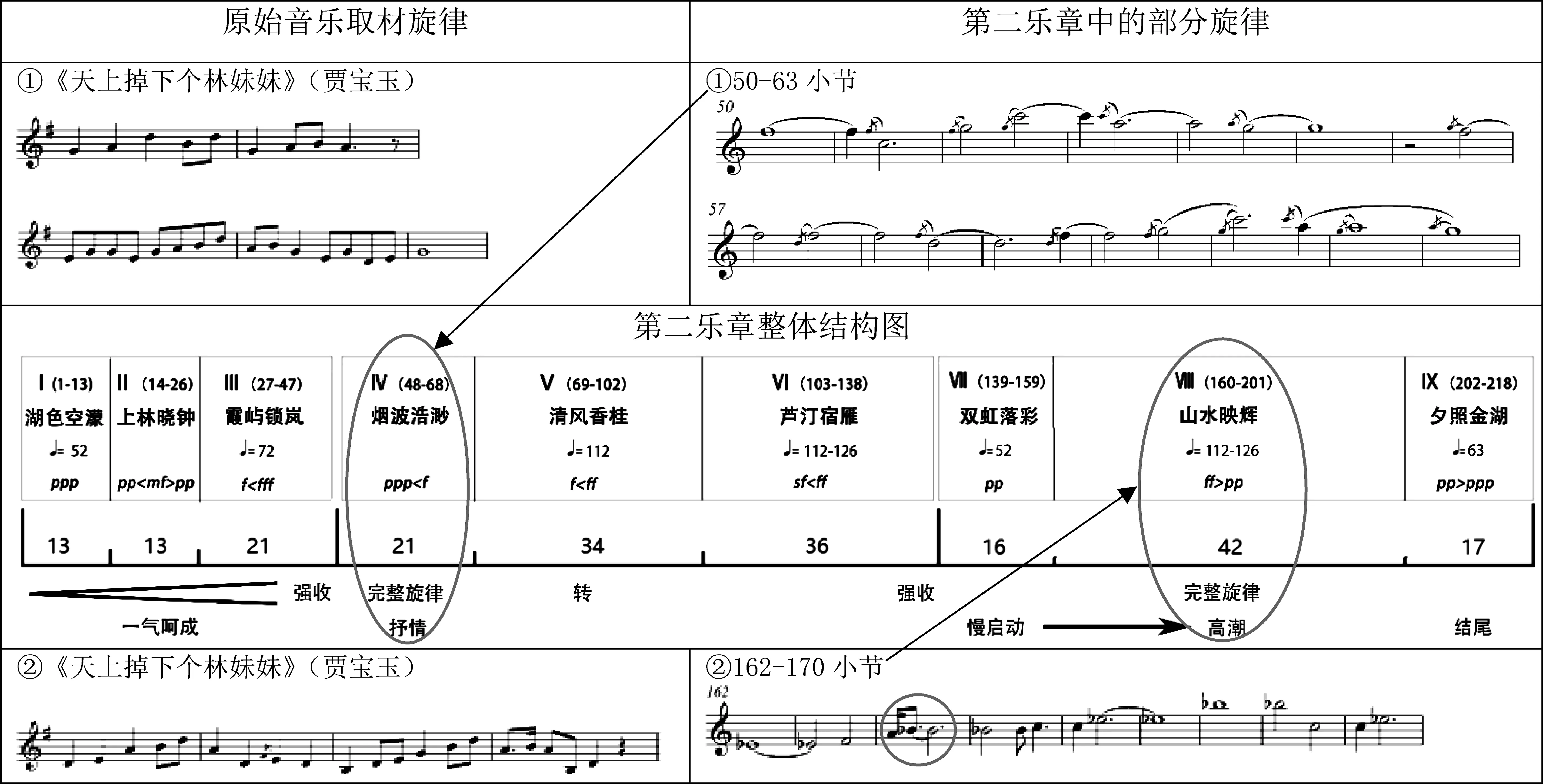

《宁波组曲》由四个乐章组成,每个乐章均采用了当地或者浙江一带的民间音乐元素。第一乐章《河姆渡之声》——展现宁波远古的历史、先祖的精神图腾,其中运用了宁波余姚地区的非遗舞蹈《犴舞》的音乐素材;第二乐章《钱湖画意》——以如诗如画、情景交融的方式呈现宁波地域的自然之美,这个乐章的主要旋律来自于浙江越剧《红楼梦》中的唱段《天上掉下个林妹妹》的骨干音调;第三乐章《青山翠满》——叙述佛教圣地的人文关怀,还夹杂着作曲家对母亲的思念之情。此乐章的主要旋律来自于作曲家在寺庙里听到的《南无阿弥陀佛》,以及金华民歌《对面山上》;第四乐章《鼓棹扬帆》——展现现代宁波港的壮美,隐喻着宁波人自古以来团结、拼搏的精神,其核心音调则来自于宁波民歌《马灯调》。作曲家运用民间音乐的手法多样,有的在原始音调基础上重构主题旋律,有的从原始音调中提炼核心动机,还有的突出其中特色节奏与音色等,而所有这些具有创造性的处理手法都是为了凸显宁波地域特色,并为整体音响与精神内涵服务。具体分析如下:

(一)提炼动机式内核主导结构布局

在第一和第四乐章中,贾国平是以一种纵向思维来重构与民间音乐素材产生联系的音乐织体。这两个乐章分别取材于舞蹈《犴舞》的音乐及民歌《马灯调》,作曲家对原始音乐素材进行了拆解、提炼和细胞式重组,重新将它们布局在赋予了新内容表达的音乐结构中,同时还形成一种固定音色,律动性的织体持续贯穿于其中,并以此为轴多维度地增添立体化音响。如此造就的交响乐虽然与原始音乐风格相较甚远,但是作曲家从中提炼的音调动机及对其中特色音色音响的转换都为新的音乐注入了民间音乐的魂。作曲家采用动机式主导的方式加强了力量性、动力性的表达,进一步以音响转译了远古之声与海港壮观的视听景观体验,它们的融合对于宁波先祖和现代宁波拼搏精神的传达起到了重要的作用。

这种动机式内核主导下的整体布局是一种综合性的织体组合方式,除了常见的音调材料的发展手法,还强调交响乐队纵向配合的节奏、节拍、音色旋律织体交错进行。作曲家通过动机式音调主导来强调统一及加强音乐动力性进程,同时在音色音响组合方面进行各式各样的处理,诸如异质性音色并置、不同音区衔接、音乐性格差异、力度反差、节拍交错等形成各层级的对比,甚至将动机处理成全乐队化的、强调节奏律动的动态音型,这些多维的手法丰富、立体化了纵深音响空间,实现了整体统一的结构力推动着音乐的持续性发展。

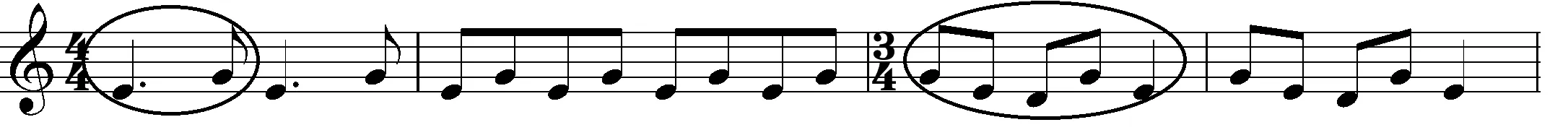

如第一乐章的“犴舞”部分就是从原始《犴舞》音乐的过门中提炼了动机(谱例1),(5)笔者根据微信公众号“泗门发布”(泗门镇官方)中发布的关于非遗·犴舞的一段4分多钟的实况视频做了大致记谱,并且与《宁波组曲》中的“犴舞”进行了比对。还保留了原始音乐中的打击乐音响并进行了重新组合,最终形成了《宁波组曲》中代表宁波先祖精神图腾的“犴舞”。这里的“犴舞”大致可分为三个部分,前两个部分主要以动机式音调材料组织结构,第三个部分注重强调音色旋律织体布局从而与前面部分形成对比的同时,也将音乐推向高潮来结束整个乐章。

谱例1.原始《犴舞》的过门与第一乐章中“犴舞”的动机

(1)原始“犴舞”

(2)第一乐章中“犴舞”的动机

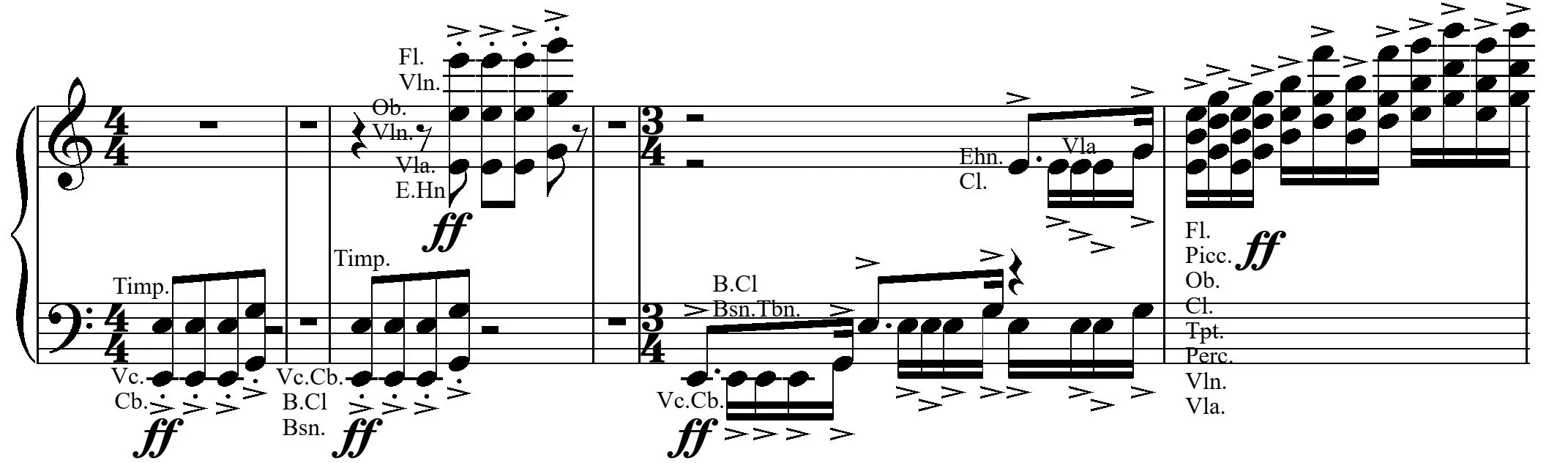

作曲家提炼原始音乐中的E、G音形成第一乐章犴舞部分重要的动机材料,并以不同方式进行组合呈现各种风格形象。比如,谱例2a是此动机的第一次呈现,开始的低音区与重音的加强赋予了它力量型的性格,然后通过叠加高音区,再紧缩加速、从低至高全音区衔接、弦乐与木管音色的对比形成了张力十足的上板之前的引入部分;谱例2b则是以这个主要动机为横向织体线条(部分木管和弦乐),而另一E、B音的动机间隔纵向切割于其中且形成循环(几乎全乐队),营造一种原始舞蹈形态;谱例2c是以主要动机与音色旋律织体的结合、对比,呈现了趣味性的斗舞形态;谱例2d是通过对主要动机的性格转换形成了俏皮的舞蹈动态。这个主要动机的丰富形态展现了鲜活的原始舞蹈,它的贯穿既是音调材料的统一,也是精神的引领,穿插、环绕、变换、对比在其周围的音调材料,使得整体犴舞更加多维立体和鲜活,同时还展现了交响乐队富于变幻的样态,用现代手法诠释了宁波古老的文化。

谱例2.第一乐章中“犴舞”E、G音的四种动机形态乐队缩谱

a.59—64小节 b.84—86小节

c.91—93小节 d.106—109小节

(二)重构主题旋律的特征性手法

第二、三乐章出现了五段相对完整的主题旋律,这既是作曲家对慢板乐章音乐表现内容的有效布局,也是他考虑到受众范围所实施的写作策略。从这些旋律在乐章中的位置和作用来看,作曲家是将其作为重要的结构力元素来布局的,因此在听觉感知上它们格外引人关注。这些主题旋律既凝炼了传统音乐中或隐或显的线性语言特征,又避免了过于通俗化的旋律线条。而经过作曲家精心打磨的整体音响,引领听众体验音乐流淌在时间中的独特韵味。作曲家重构的新旋律有意削弱原始旋律的音高与节奏起伏,只保留了其中的骨干音,还不时地延长骨干音的时值,这些做法使得听众对原始素材产生了一定陌生感,但是重构旋律中的一些中国线性音乐的形态特征造就了形不似神似的音感。

1.对原始音乐中骨干音的提取与处理

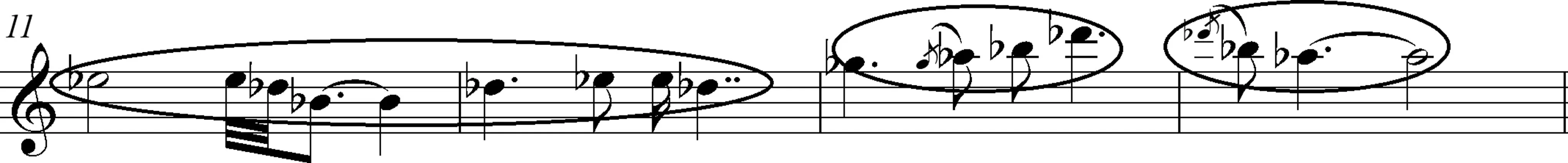

第二乐章中第Ⅳ部分和第Ⅷ部分的旋律分别取材于越剧《天上掉下个林妹妹》中贾宝玉的两句唱腔,将原始旋律与新的旋律比对,后者提炼了原始素材的骨干音,重组了节奏与句读,塑造了与原始音乐相距甚远、气息悠长、意境深远的音乐风格。作曲家曾在讲座中提到之前创作中使用音乐材料的相关概念:“元音(6)这里的“元音”并非指音素,而是取“元”的原意:为首的;主要;根本之意。状态的音乐材料——音乐材料由锐减到元音状态下的音乐本原因素来组成。这样做的目的是为了杜绝陈词滥调式的音乐语言,并尽可能地回避那种统一标准化了的作曲程式。”(7)2018年12月11日,贾国平教授在中央音乐学院音乐学研究所举办的“前沿·探索”文化艺术论坛系列学术讲座中谈到了作品《清调》的作曲技术,他讲座题目为“传统文化元素在当代语境下的表达——以个人音乐创作为例”。实际上这里的旋律重构也体现了这种理念,新的旋律还原了原始音乐中最基本的音高,并且骨干音的时值普遍被拉长,作曲家曾言创作时想到了电影中的慢镜头与蒙太奇,所以有意使这样的长音旋律打乱原先音乐的叙事,将它们重新组合排列付诸于自己想表达的意蕴与内涵。如第二乐章50—63小节的旋律凸显这一特点(图表1),第一个F音即延长了5拍,第53、54小节的A、G音都延长了6拍,第56小节F音又延长了8拍,这个部分速度是行板(=72),作曲家强调每个音的音响细节,也引起听众对每个音发音过程的关注,这种具有留白意味的手法拓展了音乐的时空维度。

由于延长骨干音的时值在一定程度上削弱了旋律性,作曲家为了加强音与音之间的关联,较多地使用了不断重复前音当作后音前缀的手法(与民间音乐中的顶真格类似),如此既强调了长音又有一定的旋律序进,为听众对每个长音过程的体验增添了韵味。如,第二乐章50—63小节(见图表1),几乎每一个音都以前音作为主音的装饰音,但是并非西方记谱中装饰音的作用,而是具有中国民间音乐中的腔韵效果;第二乐章162—170小节的旋律也以重复前音作为主音的前缀(一般为前短后长的节奏型),相较前面装饰音的形态这里的前缀音都占有正拍时值,前后音高的承递关系使线性旋律具有不间断的连贯性,增加了长音旋律的内驱力,同时犹如吟唱般的长短不一的呼吸句读,有效增加了悠长气息。

图表1.第二乐章运用民间音乐素材的整体状况图表

2.线性旋律的润腔化处理

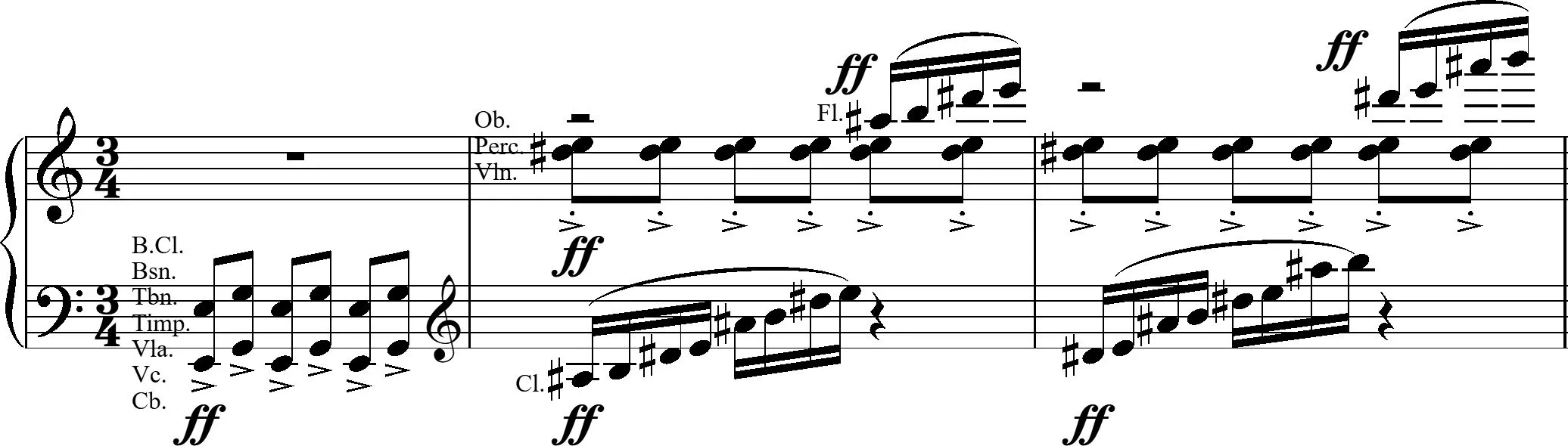

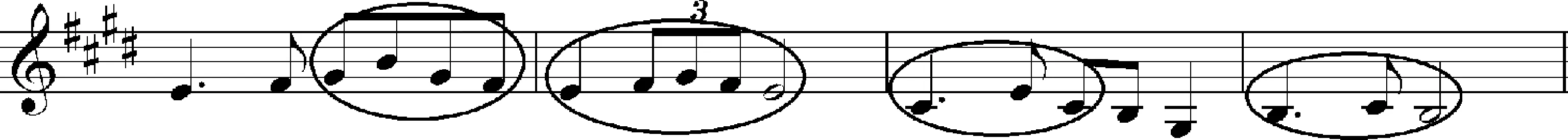

“‘润腔’是中华民族传统音乐所特有的艺术表现手段、艺术审美理想和艺术风格特色,是唱奏者将‘死音’变为‘活曲’、化‘僵谱’为‘妙乐’的创造性转化的再创作升华的过程。”(8)郭克俭:《“润腔”释义》,《中国音乐学》,2021年,第2期,第77页。第二、三乐章取材的民间音乐中本身就具有润腔的特征,而重构的新旋律由于延长了原始音乐中骨干音的时值,使它比原始音乐更加具有润腔的特征,这些旋律基本都由弦乐器演奏,弓弦音色的运用也加强了润腔的韵味。因为旋律中的这种融于血液的传统音乐特色,即使听众难以辨别有些旋律的出处,却仍然倍感亲切。作曲家对旋律的润腔处理有长有短,一般的有骨干音上下行二、三度音程的音环绕在骨干音的前后。比如,图表1中164小节与原始音乐比对,加入了小二度音程(A到bB),形成类似滑音的效果,就是典型的润腔处理。谱例3中第三乐章第7小节主要以bG音为主,它与后面的bA音形成前长后短的节奏型,使得bA音从音响上形成了对bG音的偏移,实质上也是一种润腔化的处理;第10小节中十六分音符的三连音节奏凸显了将bG音腔化的形态;第11—12小节是bE、bD音的润腔形态。谱例3的旋律中用圆圈标记的是笔者认为具有较显著的润腔的形态,并在旋律下方标注了大致的骨干音。

谱例3.民间音乐原始素材与第三乐章部分旋律对比

a.南无阿弥陀佛

b.第三乐章部分旋律(7—14小节)

bGbD

bG

bEbDbGbA

贾国平在第二、三乐章中重构的旋律并不以动态的音高特征、充盈的节奏或者某种独具性格特征的语汇来实现旋律的形态美,而是将从原始音乐中提炼的“元音状态的音乐材料”扩大时值比例形成新的旋律,然后再进行各种润腔化处理,由此来营造悠长宽广、虚实相生的意境。并且,旋律中的长音越多意味着留给其它声部的发挥空间越大,也是作曲家对乐队整体音响的一种考量。总之,这些旋律是作曲家对民间音乐的感性体验加之理性梳理后的原创体现,旋律中的润腔韵味是与西方类似旋律的区别所在,也是多数国人认同的民族风格。

二、交响性的体现与特定音乐形象的表达

交响乐不仅包含各种类型、层次的音色音响,还有其特有的组织结构方式。“通过声音自身的功能展开与结构衍生并及动能生发与力场生成所可能成就的音响结构,或者基于调性组织音乐语言之上充分开掘修辞动能并有效控制叙事力场的音响结构,或者确定一个足以驱动局部甚至于整体的声音组织作为核心动机与结构引擎,通过持续不断的主题推进,在合乎声音存在自身的前提下,进行充分的声音修辞以达至有效的音响叙事,即交响性。”(9)韩锺恩:《音响诗学并及个案描写与概念表述》,《音乐研究》,2020年,第5期,第41页。《宁波组曲》中除了上述对民间音乐音调的各种处理,较为重要的还有其交响性的整体呈现,不论是横向、纵向的织体布局,还是节奏与力度的层级对位、音色音响的配置等,作曲家都会进行统一布局来为特定的音乐形象与精神内涵服务。下面将从以下方面进行具体解析:

(一)线性思维下的支声复调织体

线性思维下产生的织体形态包括单声(单旋律)、支声及复调对位。在《宁波组曲》中,支声及复调的线性织体表述是作曲家处理民间音乐素材常用的手法,虽然其繁复程度与音响效果依据内容的表达会有所差异,但显然这里的线性织体叠置并非单纯的某一种形式,而是通过丰富的层次、音色音响组合来充实单声部旋律的表现力。尤其当主题旋律中突显长音与腔韵时,支声与复调的某种相融既不会喧宾夺主,还能丰富听众的心理体验,从而与作品产生更为深入的情感联结。贾国平在讲座中曾提到过相关“多层次化的单声音乐”的创作思路,笔者认为,这其实是作曲家整体上强调线性语言的表述,以民间音乐中的支声效果为基础,选择性地叠加现代对位技术,最终根据所需音效来进行多声部写作的一种手法。

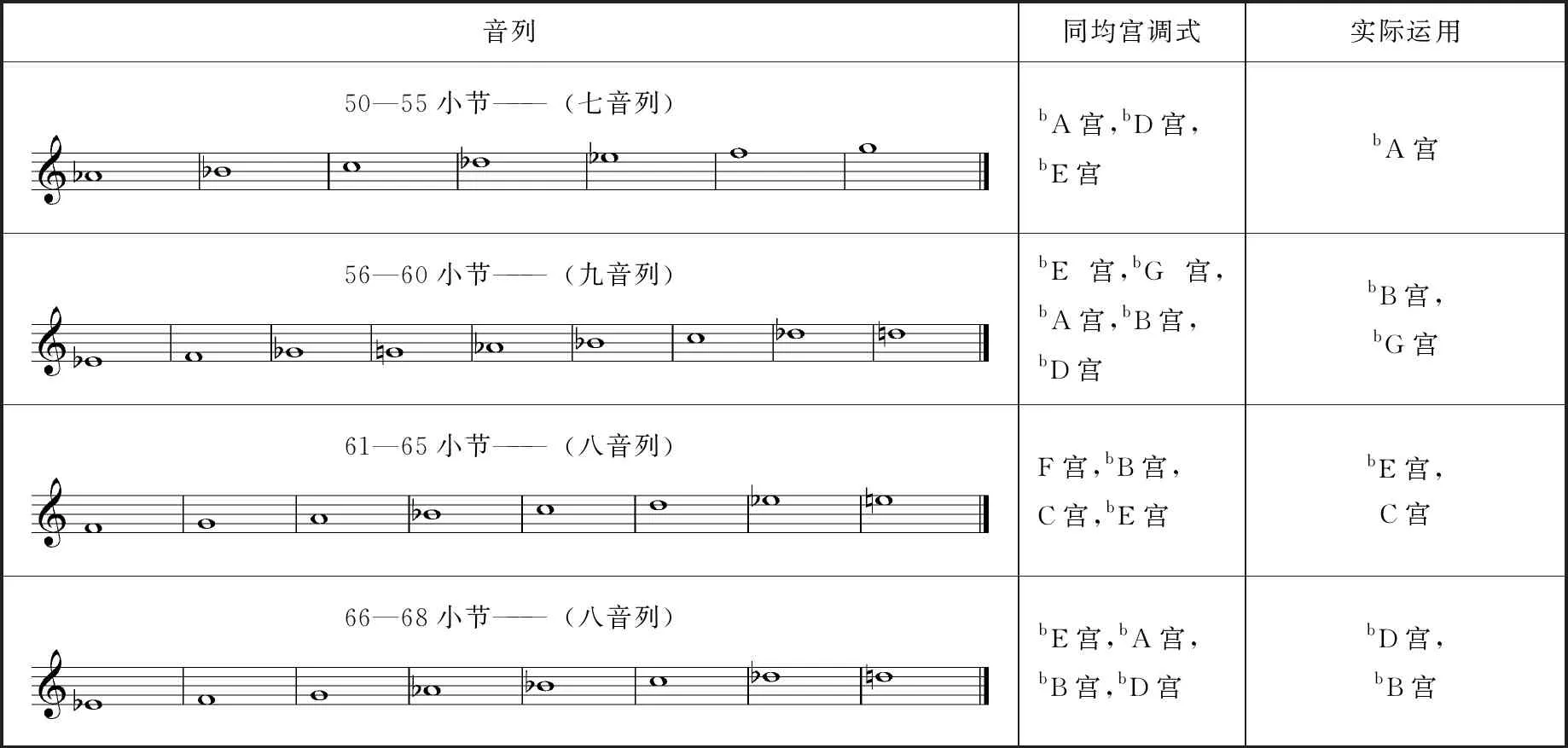

如谱例4,第56小节开始,英国管演奏的是先前短笛和小提琴声部的主题,但是将骨干音统一延长4拍削弱了主题原来的律动性;紧接着大提琴声部奏主题,基本沿袭了英国管声部的旋律形态,只是把装饰音去掉了(61小节后又加上了装饰音),并且,强调每个骨干音的强弱起伏(每个音的力度记号遵循“弱—强—弱”的规律),为整体音响赋予了多层次的体验。虽然这里的复调可以用卡农来解释,但是它不同于西方复杂、逻辑性严密的复调,呈现的音响效果近似支声又比较丰满,笔者以为作曲家此处布局的复调织体是以单声旋律为主,纵向有限充实线性表述,并且由于原本旋律的音高序进较为平缓,其余声部又都只留有骨干音,如此纵向叠置交错更加细致化了每个音过程中的不同音色,实现了一种个性化的主题创作。

(二)音列思维下的和声织体

《宁波组曲》中的旋律运用纯四、五度音程较多,有明显的五声性调式特点,但是为其配置的和声是以音列思维为基础的音簇,形成一种具有色彩性描述的和声音效,为这些民族音调增添了调性与无调性之间的游移感。整体来看,作曲家在主题旋律部分安排的和声会根据其前后的所在位置,以及所要表达的内容、抒发的情感来决定对应的调性音列、音程排列与和弦协和程度。一般在高潮处、快板中调性相对清晰、稳定,和声协和程度较高,有时也会存在调性游移或者自由十二音之类。而在慢板乐章中,作曲家意图营造中国诗画中的水墨意境及空灵幻化的意蕴,因此音簇型的和声配置尤为精致、细腻,音列、音程的排列与微妙变化都使得音乐明暗色彩被细致区分,音乐产生的意境十分契合标题的诗意及作曲家内心深处想要表达的情感。

谱例4.第二乐章56—63小节乐队减缩谱

比如,第二乐章中第一段主题旋律(50—68小节)是F宫五声调式,但是配置的和声却变化了四次,音响效果对应着这一部分标题“烟波浩渺”的意境。如谱例5所示,50—55小节每小节的和声虽然是bA宫调式中所有音级的叠置构成,但是具体音高的排列分别为bAbBbDbE与F GbB C,它们的组合呈现出五声性和弦效果,当然半音的不协和仍然存在,但是因为音区的相隔有所削弱;之后分别在56、61、66小节都有新的音列产生,如图表2所示,产生了九音列和两个八音列,虽然看似这些音列并不形成完整的调性,但是音列里可以看作含有四至五个宫调式,而根据和声的排列来看,可以用各个宫调式来解释这样的组合排列。分析如下:第56—60小节的九音列可以产生5个同均宫调式(图表2),但是弦乐、管乐声部的和弦排列以纯四度为主导,也就是说作曲家分别用到了bB宫五声与bG宫五声的组合排列;以此推论,61、66小节的八音列分别都可以产生4个宫调式,而和声的实际组合也是如图表2中所示。其实,这些音列本身就含有民族宫调式,这种理论与中国传统的“同均三宫”理论相似,也与五声性十二音的运用相似,但是作曲家并不局限于某种固定模式,而是根据内心听觉选择音簇的具体排列,产生一种他认可的能够对应此情此景的整体音响,所以这里民族调式与无调性之间的自由游曳并不突兀,反而会引发一种微妙的情感体验。

谱例5.第二乐章50—68小节和声

图表2.第二乐章50—68小节的音列

在第三乐章第7—14小节处和声配置又与上述不尽相同,这段旋律属于此乐章第一部分“梵天云钟”,主题旋律是bG宫五声调式,和声音列为八音列,也就是含清角(bC)、变徵(C)和变宫(F)的bG宫八音列。这几个小节和声都是八音列音级纵向叠合,音程排列强调小二度并置,且在高音区较多密集排列,与五声调式的单旋律形成一定对比,也因此为这个“云钟”之声增添了些许难以言说的复杂思绪,而之后第25小节开始的第二段旋律的和声配置就要相对简洁一些,调性清晰五声性相应加强,音响的明暗色彩较之前有明显区分,情感抒发也开阔了许多。

(三)力度的层级对位

交响乐声部之间的力度对位能够使得整体音色更加生动、细腻,不同层级的力度对位布局在各种织体、同质或异质的音色、节奏形态中,所营造的音响氛围都会产生细致的变化。贾国平在《宁波组曲》的慢乐章中较多运用了这种力度对位,尤为独特的是将其依附于静态的音簇和声音响中,突出此消彼长的力度色彩变化,营造出江南朦胧、氤氲的静谧气氛,及水墨画般虚实相生的意境。

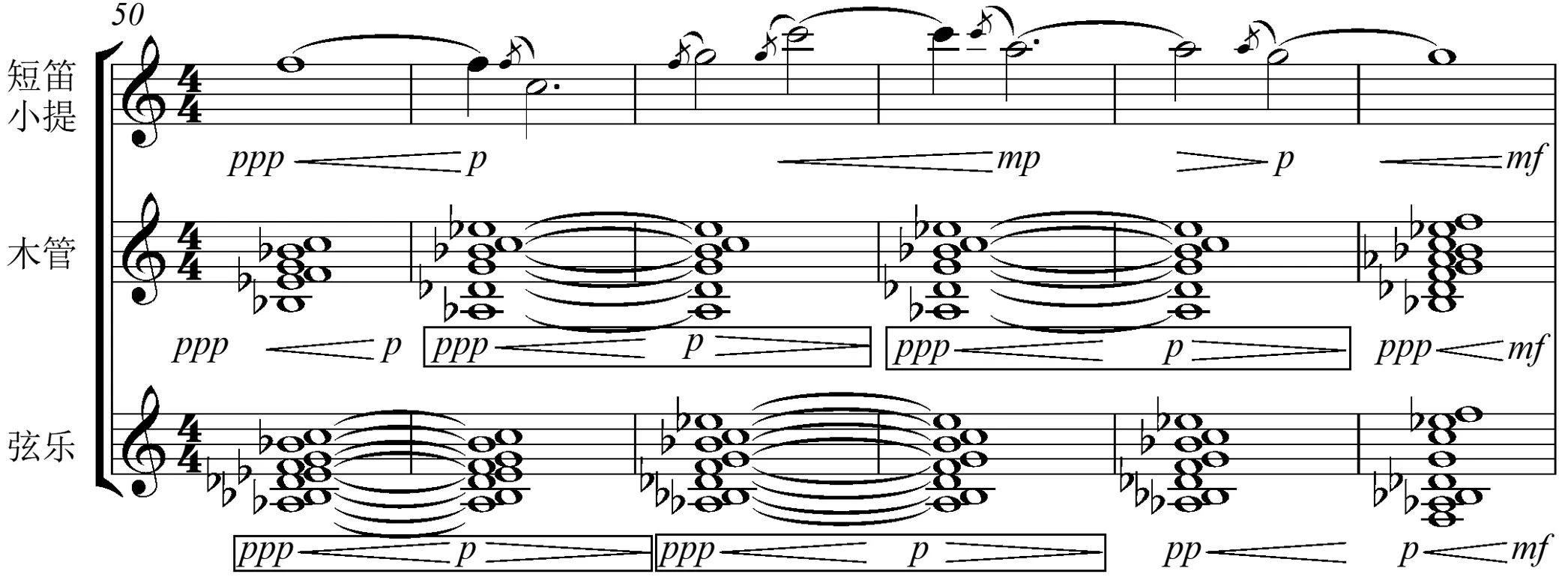

比如,谱例6中第50—55小节和声织体分别由木管组和弦乐组来演奏,这6小节的和声排列几乎没有变化,都是长时值的音簇形态,不仅两组声部形成节拍错位,而且它们的力度记号也如卡农对位般,通过不同音色、强弱程度的交替在持续的和声中形成一种音色律动此起彼伏。而从56小节开始(见谱例4),纵向力度对位的层次愈加丰富,木管、中提琴声部演奏同样的快速流动织体,但是两者的力度却是形成反差,它们以固定音型织体一直铺陈,形成交错沉浮、延绵进行;而大提琴声部虽然是与其它声部形成卡农,但是每一个长音的力度都遵循弱—强—弱的规律,如同固定织体一般,乃至三个声部形成的音高、力度对位实质是在不断强调骨干音的持续,且始终保持不同音色,所以听觉上不会因为单音的延长而产生乏味感,这种单音旋律与音色旋律的交织,呈现出立体化的音响空间,也使得“烟波浩渺”的意境表达更加生动。

谱例6.第二乐章50—55小节乐队减缩谱

在第三乐章中还有一种较为独特的类似于回音的力度对位,如第7—8小节的主旋律之后,第9小节以木管与弦乐齐奏固定的音簇和声延长,还用四个一拍之内的渐强及反差的力度对位形成了一定的律动,别具一格的音响使人联想到戏曲里唱腔的拖腔之类,形成一定的回声效果,但是木管、弦乐的音色加之和声中夹杂的不协和音程却另有一番韵味。在第10、14小节还形成了三个声部不同长度、互相形成反差的力度对位,再加上弦乐、木管异质音色的鲜明对比、不同的织体形态与节奏音型,这种综合在一起的多层次化的音响都为标题“梵天云钟”增添了一丝神秘的想象。

(四)强调节奏对位与音色织体的表现

在第一、四乐章中,作曲家除了从民间音乐中提炼核心动机来全面布局,还通过各种层级的节奏对位与音色织体的持续穿插来进一步加强动力性,这些综合元素整合在一起的音响,有力地勾勒出奋勇拼搏、与时俱进的宁波精神。

比如,第一乐章“犴舞”部分不仅提炼了原始音乐中的音调动机,还提取了原始犴舞中锣鼓节奏的元素,而且以打击乐声部的固定音响形态进行穿插,自然地将乐章中的“犴舞”分为了三个部分。当然,打击乐声部的持续也是整个犴舞贯穿始终的横向线条织体,只是作曲家将其大致按照三种明暗层次进行处理:突出打击乐音色;全乐队打击乐化(音效强调节奏型);弱化打击乐音效(强调音色旋律织体)。总之,这个部分整体强调全乐队节奏音型化,同时穿插音色旋律。如,65—75小节仅为4个打击乐的较为统一的节奏音型,然后从76—90小节形成乐队音色打击乐化音效,虽然主要动机也存于其中,但是通过不断反复和强调的节奏型来制造打击乐效果,还有间插切割于其中的全乐队演奏的动机,更加强了规律性的节奏律动。在第三次打击乐声部(125—134小节)强调锣鼓点之后,135小节突然从原来的4/4拍转至6/8拍,直至142小节乐队都是在强调6拍律动的音型织体,虽然由于流动音型织体弱化了通常意义上的打击乐音效,但因为作曲家较多使用重复音高或者音阶等手法规避了完整旋律,制造出一种纵向立体的、强调节奏律动的音色旋律织体形式。

再如,第四乐章的第32—48小节,五声性的长音主旋律似吹响启航的号角,而与其形成鲜明对比的节拍、节奏对位的密集音型声部,似紧锣密鼓的筹备,及迎战困难的激昂斗志。这个“启航”的过程充实着由简入繁的节奏对位,到最后高潮处可见7个层级的节奏对位。第一层(长笛、短笛、小号、小提琴)是4/4拍的长音主旋律;第二层(双簧管、单簧管、圆号)与第一层形成节拍错位(互补)的旋律,并用细致的力度记号打乱了4/4拍原有的重音规律;第三层(长号)是辅助长音主旋律的大连线节奏形态,同样用力度记号打乱了4/4拍的重音规律;第四层(大管、低音大管)是基于第三层基础上的小连线节奏形态,用力度记号打乱2/4拍的重音规律;第五层(英国管、低音单簧管、中提琴)是基于第四层的微复调节奏;第六层(定音鼓、康加鼓、梆戈、蒂姆巴尔鼓)是密集三连音固定音型节奏;第七层(竖琴、大提琴、低音提琴)与第六层对应的固定二分节奏型。这七层也可以看作三大层次,第一至三层是对位的长音织体;第四至五层是填补长音的律动织体;第五、六层是对位的固定律动织体。

此外,第四乐章更加突出一种相对固定音型、律动性的音色线条织体,作曲家使它具有一定的结构力功能,也是保持大规模音乐动力性的有效手法之一,这种手法带有某种简约主义音乐风格。这里音色线条织体呈现的音响是多维、立体的,有时它作为轴线被动机式、碎片式的织体环绕或者形成层级对位,有时它被转化成为全乐队来表述,并以一种纵向装饰性的织体运行(犹如全乐队“伴奏”一般),它们形成交织与对比的丰富音响形态。笔者以为这种横向线条织体的贯穿与民间器乐合奏曲、伴奏音乐中的一些织体形式相类似,而作曲家将其进行纵向立体化音响的手法则体现了交响性思维及音响戏剧性的特征。如57—109小节始终凸显相对固定的律动性织体贯穿其中。这个织体形式一直由弦乐声部担当(谱例7)主要角色,其他音色与其纵向形成相异或相似的对位织体穿插。这个部分中弦乐的滑音织体一直持续,除了77—85小节出现了一句相对完整的主题音调与其形成紧拉慢唱的节奏对位以外,其余部分音响都以突出这个滑音织体为主。当然也会有不同的组合来形成一定对比,比如谱例7中管乐声部的重音纵向切割与弦乐织体形成节拍错位,全乐队演奏这个固定律动织体,94—98小节又出现了与这个律动织体形成性格对位的、舞蹈型的音调织体形式,为这个贯穿始终的固定织体增添了新的表现力。这种横向贯穿织体的立体化表述既是动力性持续的关键手法,也是灵活、有效地形成对比统一的手法。

谱例7.第四乐章57—58小节乐队减缩谱

结 语

中国作曲家对民间音乐素材的创造性处理既是一种作曲手法,也是传统文化资源创新性转译的呈现方式。这不仅关涉民间音乐传承发展的多元路径探索,也贯通了历史与当下中国音乐文化的内在逻辑。实际上,每位作曲家在创作中对民间音乐元素的应用,既与其个性、喜好及擅长的技法相关联,也与他要表现的整体内容与音响对应。贾国平在《宁波组曲》中运用民间音乐原始素材的方式是多维度、全方位考量的,整体来看具有以下鲜明特征。

首先,作曲家挑选的民间音乐种类丰富,有民歌、戏曲、寺庙诵经曲、舞蹈音乐等,它们既反映宁波地域特色又为绝大多数国人所耳熟能详,而且从音调方面来看这些音乐也具有内在联系。[注]如第一、四乐章的《犴舞》《马灯调》以及第二、三乐章中所用的音乐在音程关系、音律走向等方面都有相似之处。可参见文中图表1。民间音乐是集体智慧的结晶,凝结着特定地域的历史记忆与文化基因,作曲家精心选用民间音乐素材实际上也是精神与文化寻根之举。作曲家将它们进行再创造,把朗朗上口的音乐形态转化为艺术性、精神内涵充实的表达形式,以一体化音响抵达听者内心,激发听者的丰富联想与情感共鸣。其次,从技法层面看,这些民间音乐素材风格不一,作曲家将其音乐语言进行“抽筋剥骨”式重组,并提炼核心素材有机分布于各个部分,在弱化原有风格特征的同时,以周密的结构布局获得新的整体感。重构的民间音乐素材组成新的细胞式、动态式的音调片段,强化了作品整体的表情达意。同时,发挥交响乐队音色丰富的优势,强调多声部写作,运用横向、纵向织体的相互交织,形成层级分明、立体化的音响效果。最后,对民间音乐素材的创造性处理服务于音乐内蕴的民族文化精神与艺术意蕴的表达。《宁波组曲》以民间艺术养分筑基,借助现代作曲技法,着力中华民族悠久文化的音响呈现,既有叙事、景观、声响的诗性深描,也有历史文化的回响与时代声音的嘹亮,最终让观众领略到新颖又熟悉的中国风格。

习近平总书记指出:“文艺创作是观念和手段相结合、内容和形式相融合的深度创新,是各种艺术要素和技术要素的集成,是胸怀和创意的对接。要把创新精神贯穿文艺创作生产全过程,增强文艺原创能力。”(10)习近平:《在文艺工作座谈会上的讲话》,北京:人民出版社,2015年,第11页。民间音乐资源的价值在于传统文化基因的传承与活态传播,将它们进行现代性转译,离不开创作者对本民族音乐文化传统的研悟,更离不开对国际专业音乐技术领域知识的吸纳。《宁波组曲》体现了新时代文艺创作的导向,贯彻了“历史意识与传统领悟”(11)李淑琴:《历史意识与传统领悟下的自我超越——作曲家贾国平访谈》,《爱乐》,2021年,第5期,第69页。的创作理念。

——论传统对位教学两种体系的冲突