打溜子艺术的极限式继承与创新

——郭文景三重奏《戏》中锣鼓乐元素的构思与写作

孟程程

郭文景(1956~ )完成于1995年的三重奏《戏》,以其“极限思维”的创作特点,打破了以往无论是中国传统锣鼓乐,还是西洋打击乐表演形式的局限。作曲家用仅包含了三副钹的极简舞台,通过同族乐器绚丽多彩的音响组合,以及与中国传统艺术元素的融合,呈现出了近乎于炫技般的表演方式和蕴藏着艺术内涵的音乐表达。这一作品的问世,不仅拓宽了中外专业作曲家的创作思路,而且也引发了中外学术界的关注与研究。与《戏》有所关联的文章,大多聚焦于介绍作品的创作概况,探寻音乐创作中的文化溯源(1)在众多研究性文章中,比较重要的包括〔荷〕高文厚、施聂姐:《郭文景——一幅作曲家的肖像》(上、下),《中央音乐学院学报》,2003年,第2、3期;李吉提:《郭文景其人其作》,《人民音乐》,1997年,第10期;李丽娜:《郭文景音乐创作中的文化追求》(上、下),《乐府新声》(沈阳音乐学院学报),2013年,第1期;蔡明君:《关于重奏曲〈戏〉中铙钹演奏技法与音色创新的探究》,《艺术教育》,2020年,第7期;吕政道:《中国当代打击乐作品考》,《乐府新声》(沈阳音乐学院学报),2018年,第1期;李吉提:《传统与创新》,《人民音乐》,2002年,第9期。,另有两篇文章是对作品创作思维和创作技法的解读(2)李吉提、童昕:《三重奏〈戏〉的音乐语言分析》,《中央音乐学院学报》,1999年,第3期;娄文利:《智力与艺术的极限游戏——评郭文景打击乐三重奏〈戏〉、〈炫〉》,《人民音乐》,2008年,第5期。。其中娄文利《智力与艺术的极限游戏》着眼于阐述郭文景在《戏》与姊妹篇《炫》中的“极限” 创作理念;而李吉提的《三重奏〈戏〉的音乐语言分析》涉及到作品的曲式结构布局、音色与声腔的浓缩提炼、织体的组织逻辑以及对抒情化音色的探索。两篇文章为读者初探“极限思维”的含义与表现,以及作品中音乐语言组织手法的特征,提供了思路和理论支持。与此同时,更为我们进一步探究“极限”创作理念在具体创作手法中所发挥的作用提供了思考的空间。

“极限思维”是郭文景基于“想要减轻演奏员繁多且沉重的乐器负担”(3)文字内容总结自〔荷〕高文厚、施聂姐:《郭文景——一幅作曲家的肖像》(下),《中央音乐学院学报》,2003年,第3期,第93—94页。这一原动机而萌发的一种创作意识,也最终成为了创作《戏》这一作品的核心理念。“极限思维”对音乐语言构建的影响是多角度的,不仅表现在演奏技法的拓新,还有对中国传统艺术特点的提炼与再应用。如在作品中,除了有对传统戏曲元素的使用外,几乎在每一个乐章中都对湘西打溜子艺术的演奏技巧与表演形式有不同程度的借鉴和创新。郭文景通过对打溜子艺术精髓的提炼以继承,并用当下的音乐审美方式重新包装,在作品中实现了现代音乐语汇与传统艺术精髓的融合统一。其中,打破传统音色使用方式的限制、为打溜子艺术开发新音色、在传统演奏形式难度上的突破等,都是对打溜子艺术继承与创新的实现过程中重要的表现手法,而这些手法的使用也都离不开“极限思维”的把控。为此,文章采用由人民音乐出版社2009年版乐谱及所附音频作为分析的依据,在对打溜子艺术进行概述及其拓展空间的探讨后,通过对《戏》中具体创作方式的解析,探寻郭文景是如何利用“极限思维”来实现对传统打溜子艺术有选择性的继承与创新,以及作曲家的“极限思维”创作理念在这种继承与创新中所起到的作用。

打溜子艺术概述与极限思维的拓展空间

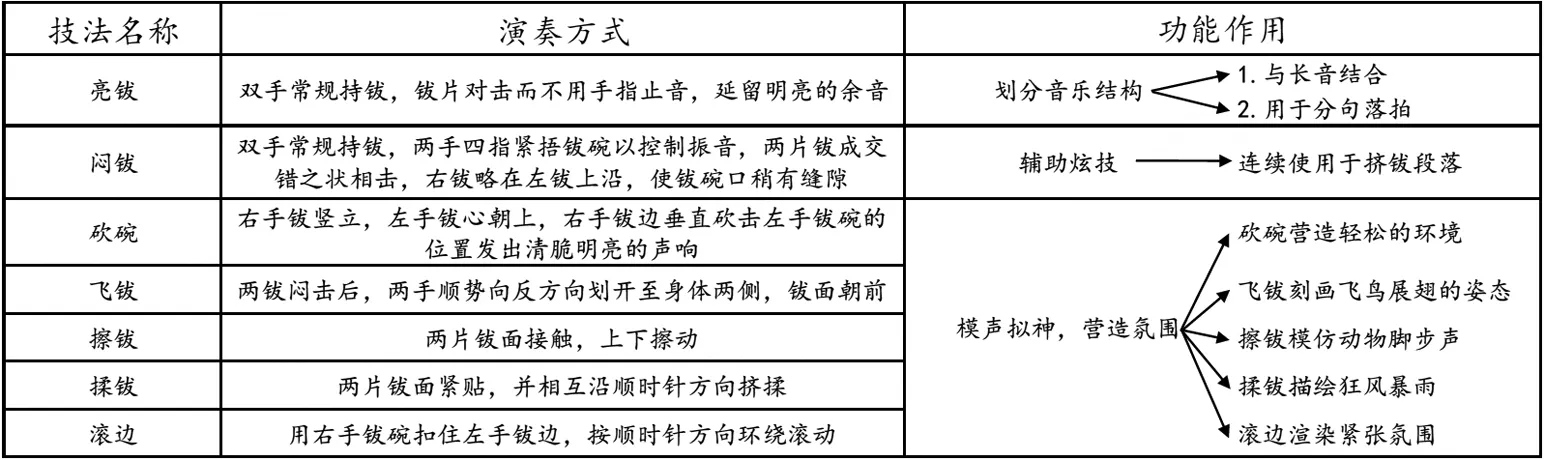

打溜子是湘西土家族古老而具有独特民族风格的民间器乐合奏艺术形式,它的组合方式有三人或四人参与的清锣鼓乐(4)清锣鼓乐,指纯粹以锣鼓等打击乐器合奏的音乐。打溜子中,三人参与的清锣鼓乐称为“三人溜子”,是土家族打溜子的本土初始乐队编制演奏形式,它的演奏乐器有头钹、二钹和大锣;四人参与的清锣鼓乐称为“四人溜子”,是在“三人溜子”的基础上增加了小锣。,也有加入唢呐或边鼓的“五人吹打”(5)五人吹打,指在打击乐中加入了吹奏乐器而成的“五人溜子”,其夹吹夹打的表演形式又被称为“五人吹打”。 五人溜子分为两种组合形式,一种是在四人溜子的基础上,增加了唢呐;另一种是在三人溜子的基础上加入唢呐和边鼓。本文有关打溜子乐队建制的内容根据李真贵、黄传舜:《论土家族“打溜子”的艺术特点》(《中央音乐学院学报》,1989年,第1期)一文中的相关资料整理而成。。虽然,乐器配置随着表演人数的增加有所变动,但头钹和二钹作为打溜子最基本的组合单位始终不变,不同音乐内容的塑造,都离不开这两副钹高难度的演奏技巧。钹的传统演奏技法主要有七种,其中,亮钹、闷钹和砍碗是最基本的三种打法,而随着20世纪80年代改革开放以来,又新添了以飞钹、擦钹、揉钹和滚边为代表的四种相对更加新颖的打法。演奏技法的组合,配合以节奏、力度上的变化与对比,构成了溜子钹丰富的打法。其中,以双钹紧凑、快速轮奏的“挤钹溜子”最具代表性,是打溜子艺术的灵魂,为塑造五花八门的音响造型提供了发挥的空间。表1列举了这七种技法的具体演奏方式、表现形式及其所发挥的功能作用。

表1.钹的七种演奏技法、演奏方式、表现形式及功能作用介绍

打溜子艺术在其组合方式、演奏技巧上都有着独特的风格特点,这些特色由郭文景进行浓缩与提炼后,在《戏》中从几个方面进行了有选择性的继承和极限式的创新。概括地说,他首先延续双钹的核心组合方式,在压缩乐器种类的同时,又进一步拓展编制音域。打溜子中一大一小、一低一高的传统双钹配置,在《戏》中“简化”成了身材更加娇小、更便于炫技的小钹和铙钹,又以加入尺寸稍大的同族乐器川钹(6)《戏》中使用的小钹尺寸为15厘米左右,铙钹尺寸为19厘米左右,川钹尺寸为27厘米左右。的方式,在保持音色协调统一的同时,拓宽了编制中的低音音域。其次,将最能直接体现打溜子艺术特色的打法融于音乐构思中,打破其约定俗成的使用模式,拓展其使用范围,增强传统演奏技法的表现力和功能意义。然后,通过改变持钹方式而创造出新打法,与“挤钹溜子”的传统表演形式相结合,赋予了打溜子以新时代的气质。最后,在传统的“挤钹”样式得以继承的同时,使表演形式逐步复杂化,呈现出高于传统水准的现代“挤钹”风格。

无论是尽可能的保留打溜子艺术的精髓,实现继承,还是在传统基础上的极限式创新,以实现进一步发展,这种浓缩与扩展的手法,从根本上来说都是“极限思维”的体现。以下,将从传统音色功能性的继承与拓展、新音色的开发与传统打溜子演奏形式的结合、对打溜子传统表演形式复杂化的处理三个角度,分析与说明郭文景运用“极限思维”来实现打溜子的继承与创新意图的具体步骤。

“极限思维”在传统音色功能性的继承与拓展中的表现

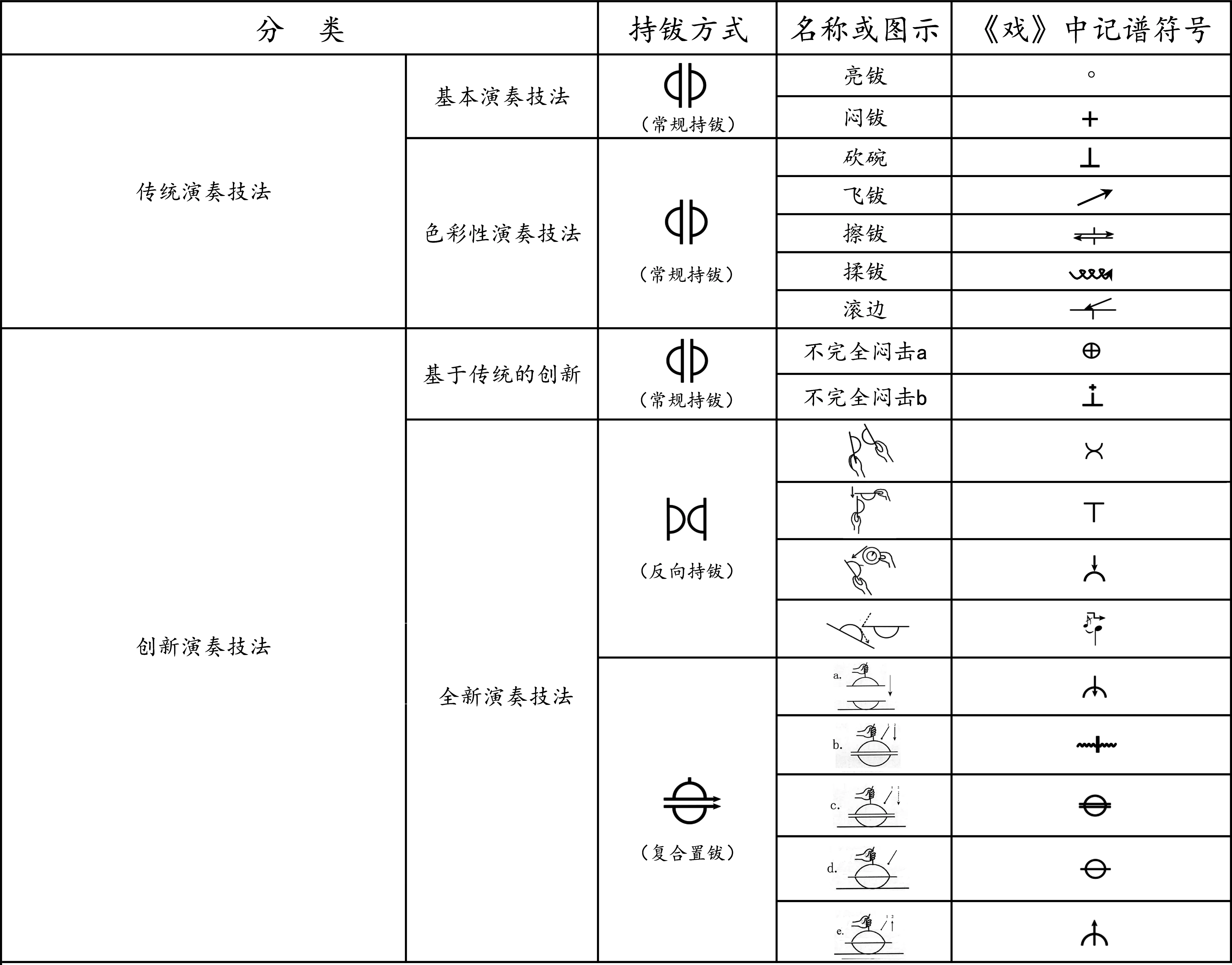

《戏》中的三副钹虽然在尺寸上各不相同,但在演奏技法上却是相通的。郭文景在《戏》中使用了近30种演奏技法,其中,与打溜子艺术相关联的共有18种。表2是对这18种演奏技法的概述和分类,包含了从打溜子继承而来的七种奏法,以及作曲家以“极限思维”的创作方式,深度挖掘乐器音色而开创的11种新奏法。前者依据表现方式的差异,可以细分为基本技法和色彩性技法两类;后者由于其创新程度的不同,亦可分为基于传统的创新奏法和全新演奏技法两类。与此同时,所有的演奏技法都对应了具体的记谱符号,改变了传统打溜子曲牌中,由代表音响谐音的象声词配以节奏标记组成的“打击乐简谱”记谱方式,不仅使打溜子艺术更加专业化,也为国内外打击乐演奏家们提供了更直观、更便利的读谱条件。

在作品所包含的众多演奏法中,以亮钹、闷钹和砍碗等为代表的七种传统打法的利用程度,依然占据了较大比例,具有重要的表现意义。郭文景对于传统音色功能性的处理手法,可划分为两类,第一类是功能性的继承,即提炼出传统技法在打溜子中最具代表性的使用方式,延续原始功能性。第二类是功能性的拓展,即突破传统技法在打溜子中固有的使用方式,拓宽功能范围和表现张力。郭文景在《戏》中频繁的使用传统打法,又借助上述两类处理手法,在巩固打溜子中传统音色功能性的同时,还以旧貌换新颜,激发出了“老式”打法的新活力。更重要的是,两种处理手法也都从不同角度体现出了作曲家“极限思维”对音乐创作的控制。

表2.《戏》中与打溜子艺术相关联的18种演奏技法及其分类

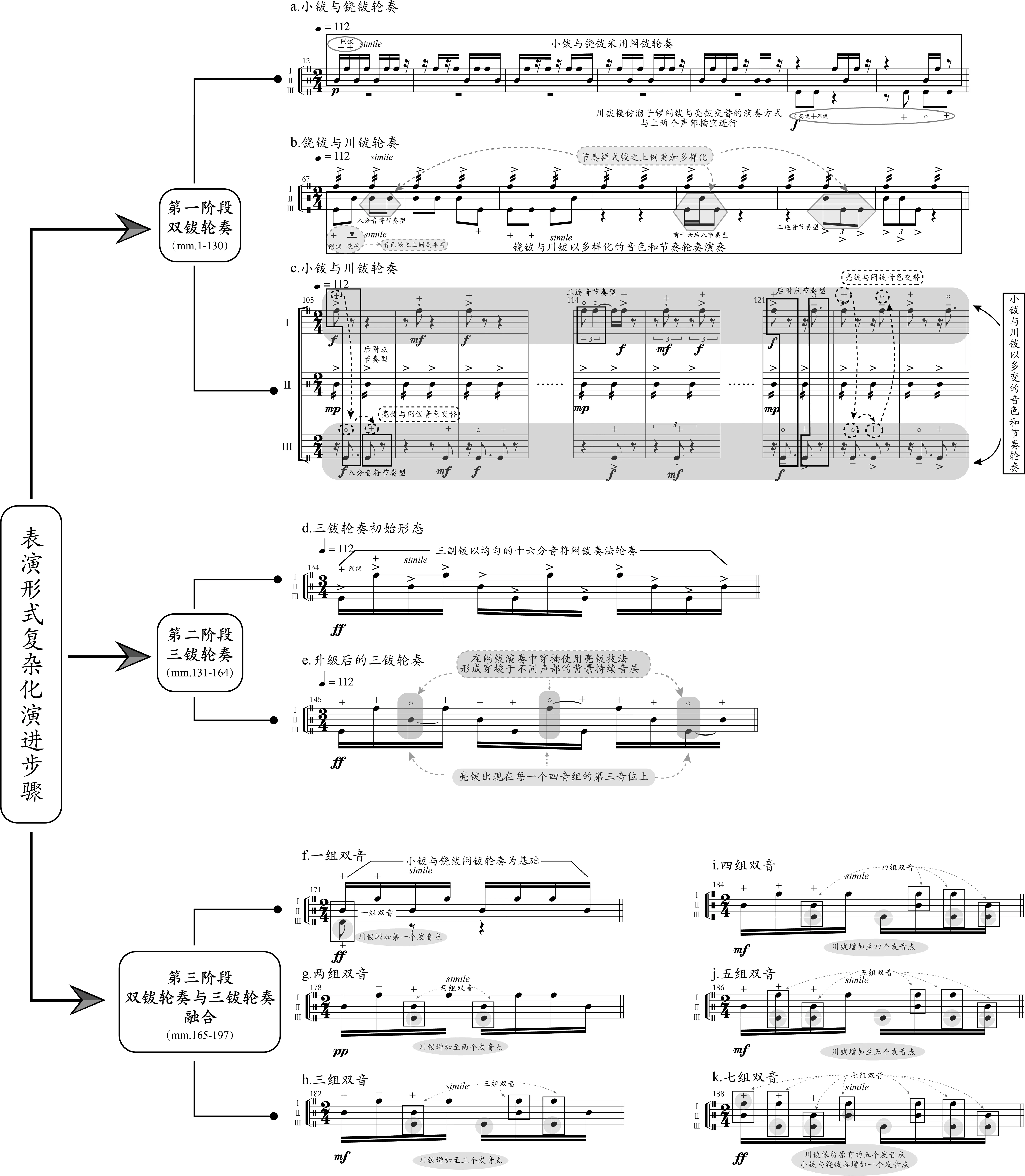

功能性的继承主要体现在亮钹、闷钹和揉钹这三种传统演奏技法上,其中,当属闷钹的使用频率最高。在传统打溜子艺术中,闷钹凭借自身发音果断、清脆,不留余音的特点,成为了多样化的溜子钹打法中最常用的演奏技法。而且,头钹和二钹连续交替闷击的“挤钹溜子”,不仅展现了打溜子艺术在技巧上所具有的难度,更是对表现丰富的题材内容,塑造鲜明的艺术形象,发挥着至关重要的作用。郭文景有选择地继承了闷钹这一最具辨识度的代表性用法,提炼出犹如法则般的使用样式,来构建《戏》的音乐语言。参见谱例1中闷钹打法在作品里的具体继承方式。

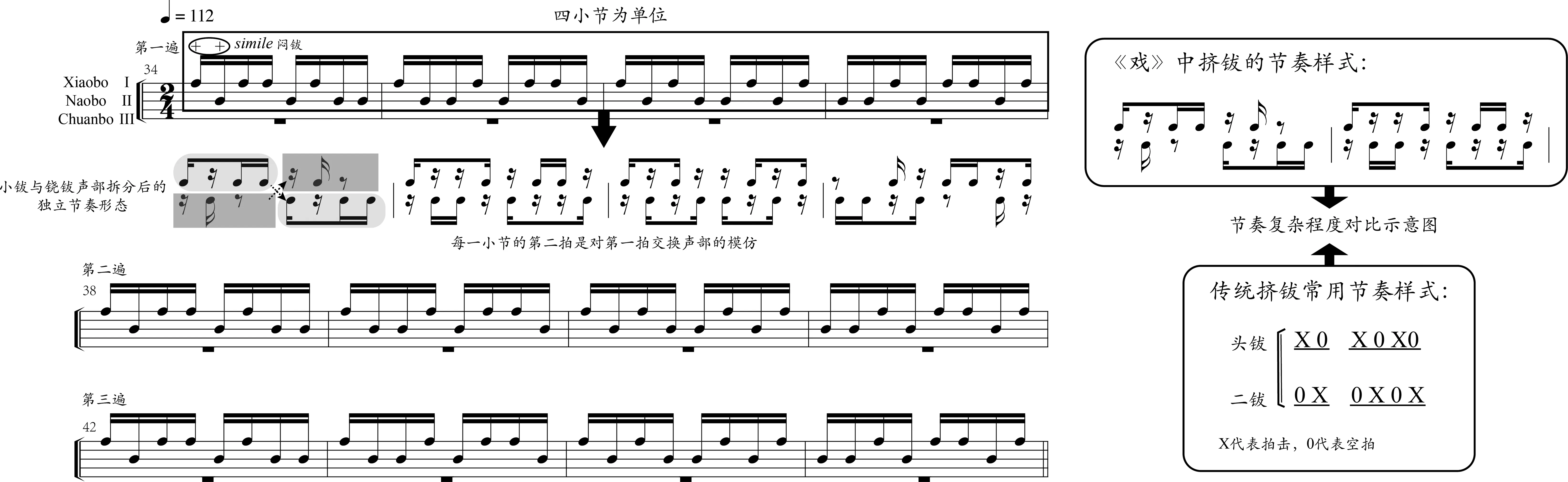

谱例1.闷钹之“挤钹溜子”功能性的继承,《戏》第六乐章第34—45小节

谱例1截取自作品第六乐章的第34至45小节。这是一个以四小节为单位,由小钹和铙钹连续交替闷击,循环演奏三遍而构成的音乐片段。此片段的创作延续了传统挤钹以小钹和铙钹为基础的乐器配置,连续闭钹捂音的演奏技法,以及紧凑交替、相互挤压的配合方式和持续平稳的织体形态。可以说,这几乎是对传统挤钹样式的“复刻”。然而,从节奏型具体构成方式来看,《戏》中的节奏组合较之传统挤钹却更加复杂,原因如下。

谱例1中第一行谱表下方的图示,是将各乐器声部拆分出的、分别演奏的节奏形态。由此可看出,拆分后各乐器声部的节奏型在每个四分音符拍内都不相同,但在以小节为单位的节奏处理上却有着统一的规律,即两个声部的第二拍是对第一拍交换声部的模仿。从谱例右侧节奏复杂程度对比示意图来看,传统“挤钹”的节奏样式多为双钹均匀交替的轮奏方式,具有一定的持续性和规律性,两副钹各自的节奏进行较为淳朴而单一,演奏员较容易保持演奏状态。然而,在《戏》中,郭文景一改双钹均匀的轮奏方式,小钹与铙钹以不断变化的节奏样式相互交织,各声部自身的节奏演奏难度陡增。这不仅提升了演奏员的技术水平,而且也考验着两位演奏员相互配合的默契度。这种既要突出每一小节内部不同声部相互模仿的同时,又要突破传统“挤钹”演奏中的节奏惯性、打破相对规律化的演奏模式,体现了“极限思维”在郭文景音乐创作中的影响,为传统挤钹的演奏增加了技术性和趣味性。

第二类处理手法是对传统音色功能性的拓展,这一手法主要有两种呈现形式:第一种是仅对新功能的展示,体现在闷钹和砍碗这两种传统演奏技法上;第二种是复合功能的展示,即发挥传统演奏法新功能的同时还保留着原始功能,多种功能性同时作用于一个音乐片段,呈现出复合效果,主要体现在亮钹、飞钹和擦钹三种传统演奏技法的使用上。

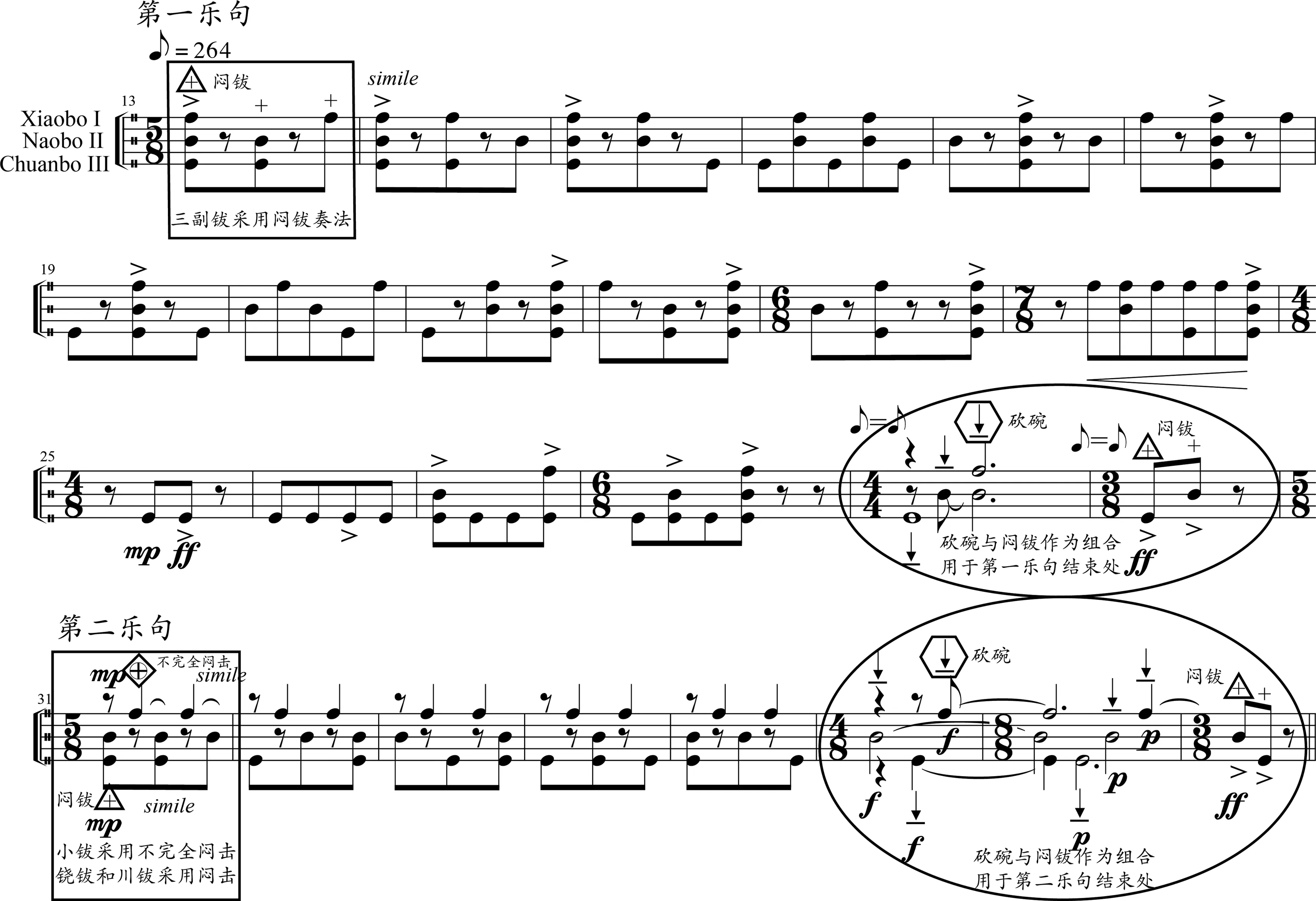

在第一种呈现形式中,闷钹一改传统的“挤钹”用法,砍碗也褪去了打溜子中模声拟神的传统功能,二者以砍碗在前,闷钹在后的组合方式,同时出现在乐句的结束处。两种打法的这一组合方式便成为了乐句结束的标志性音色,具有新形式和新活力的特点。谱例2截取自作品的第二乐章,是这一用法的典型范例。

谱例2中包含两个乐句,以节奏样式与演奏技法作为划分依据,第13至30小节为第一乐句,第31至38小节为第二乐句。这一谱例呈现了砍碗与闷钹的音色组合在乐句收束时的具体使用手法,以及在整个乐句中的音色布局处理。例中,从矩形框出的每个乐句的第一小节可以看出,三个乐器声部都采用了闷钹类(7)这里所说的闷钹类的演奏技法包含闷钹和不完全闷击两种打法。因与不完全闷击相关的说明与分析将在下一章节展开,故在此不做赘述。的演奏技法,以类似于挤钹的表演方式持续演奏,其中包含由三角形框出的闷钹和由棱形框出的不完全闷击。但是,在乐句结束处,由圆形圈出的数小节却呈现出了两个乐句在音色布局上的变化。首先,砍碗的音色在三个声部相继奏出(见谱例2中六边形圈起来的位置),其明朗、透亮的音色特点与先前清脆、低沉的闷钹类音色形成了鲜明的对比。而且,三个声部也凭借砍碗撞击后留有余音的特点,依次得到了音响上的持续,自然地构成了犹如和弦般的“和声”效果。长音的介入,不仅打破了持续多小节闭钹捂音的现状,也使原本短促而紧凑的节奏律动变得缓慢而悠长了。其次,在每一乐句的最后一小节,铙钹和川钹再次采用闷钹轮流奏出。闷钹音色的再度出现,不仅与乐句的初始音色头尾呼应,更重要的是,这一传统演奏技法的功能性从最初“挤钹”的角色转变为划分乐句结构的重要标志。当然,也正是砍碗犹如“中介”般的出现,创造了闷钹功能转化的条件,两种音色是以组合的方式来实现自身功能性拓展的。

谱例2.砍碗与闷钹的组合音色作为乐句结束的标志,《戏》第二乐章第13—38小节

在第二种复合功能呈现形式中,郭文景充分发挥了亮钹、飞钹、擦钹三种演奏技法发音具有可持续性的特点。亮钹作为基本演奏法,其音响色彩虽不同于色彩性演奏法中的擦钹和飞钹那般具有较强的造型性,但三种演奏法却都具有发音可持续性的共同特点。其中,亮钹与飞钹都是在钹片撞击后,通过持续振动来保持余音;而擦钹需以双手持续摩擦钹片的方式,来实现类似于弦乐震音式的持续音响。作曲家将三种音色音响的持续方式与持续音的织体创作相契合,在《戏》中实现了传统音色双重功能性的并存(参见谱例3中亮钹、飞钹、擦钹复合功能的具体实现途径)。

谱例3截取自作品的第六乐章,包含了a、b、c三个独立的片段,它们分别是亮钹、擦钹、飞钹的复合功能在作品中的具体呈示。郭文景根据三种传统技法的音响持续方式,为其分别创作了不同的持续音声部(见每行谱例中矩形框出的声部)。如在谱例3a中,川钹以亮钹的奏法构成了静态的长音持续声部;在谱例3b中,平稳流动的动态持续声部是由小钹以灵活、迅速的擦钹技法所构成的;在谱例3c中,小钹以飞钹的奏法间隔一小节演奏,形成了近乎于静态的长音持续声部。但是,与各自持续声部相对的,是由另外两件乐器以短促的闷钹手法快速交替陈述而构成的音型化织体(见每行谱例圆形标记处)。三个片段中的持续声部不仅在音色上明显区别于“挤钹”声部,同时还作为一种稳定因素,与两层流动的音型化织体形成鲜明的对比。在《戏》这一无确切音高的打击乐作品中,郭文景利用音色和织体形态的差异使得多层织体结构轮廓清晰、明确,在充分展示《戏》作为三重奏的体裁特征的同时,也让以亮钹、擦钹和飞钹为代表的传统演奏技法具有了明确体裁特征的新功能意义。

谱例3.亮钹、飞钹、擦钹的复合功能,选自《戏》第六乐章

亮钹、擦钹、飞钹不仅得到了功能性的拓展,其原始功能性依然在谱例3中各自乐句里有所体现。亮钹保持了传统打溜子中多与长时值音符相契合的使用手法,塑造了一个长达十二拍的持续音声部;擦钹延续了模声、绘意的传统功能,以其粗糙、短促的持续摩擦声模拟了人物角色匆忙的脚步和急促的喘息声,同时也为音乐营造了紧张的氛围;相隔四拍的飞钹演奏以其豪迈的气势成为音乐渐强的辅助手段,拟神的传统功能在持续的演奏中将音乐推向高潮。至此,三种传统演奏法借助了自身发音可持续的优势,进一步拓展了自身的功能范围,在表现新活力的同时还与传统的使用方式不分离,实现了作曲家欲将多种功能效果并存于一个音乐片段中的创作目的。

在第二类处理手法的两种呈现形式中,传统演奏技法功能性的拓展,是作曲家对固有的、程式化表现方式的再突破。这种跳脱传统束缚,通过音色布局的处理手段或是捕捉发音特点的创作导向,都是在“极限”意识下所产生的思维方式。而在第二种复合功能呈现过程中,既要延续传统技法犹如标签般“旧样式”的同时,又要传达出新音响概念的融合创作手法,更是基于现有“极限思维”成果上的再挑战。

“极限思维”下的新音色开发与打溜子传统形式的结合

钹的传统演奏法因持钹方式的不同,可以分为双钹互击和单槌击钹(8)双钹互击,由演奏者双手各持一片钹相击而奏。单槌击钹,是将一片钹吊在架子上或拿在左手中,右手持槌敲击钹的边缘产生音响。本文与钹的传统演奏方式相关的内容是对施泳康《管弦乐队乐器法》(北京:人民音乐出版社,1987年)一书中对相关文字的总结。两大类。郭文景多年身处川渝戏曲锣鼓声中的生活,自然是对这些传统演奏技法了若指掌,但他并没有满足于仅用现有技法进行音乐创作,而是在继承传统的同时,结合“极限思维”的创作意识,对演奏技法进行了创新与改革,并将开发出来的新音色与打溜子传统表演形式相结合。郭文景在《戏》中的创新手法可以分为两类,一类是全新音色的开发与传统打溜子的结合,另一类是基于传统奏法的革新音色与传统打溜子的结合。

第一类全新音色的开发,作曲家从根本上一改传统持钹方式,利用新式的反向持钹法和复合置钹法(9)反向持钹法,演奏者双手各持一片钹,钹碗朝内,钹边朝外,采用钹碗互击、钹边互击以及钹碗与钹边混合相击而发声。复合置钹法,在左手持一片钹的同时,将另一片钹平置于桌面上,右手持槌敲击上片钹发声后,与平置的钹片互动,产生音效。,彻底改变发音方法,以此获得前所未有的新音色。

在表2“创新演奏技法”的分类下,“全新演奏技法”一栏中,展示了这两种新式持钹方式及其衍生的新技法和与之对应的记谱符号。反向持钹法因钹片相互拍击时,两片钹的圆心都成开放式,声音容易发散出去,但手持钹片又起到了止音的作用,因此,这一持钹方式所衍生出来的四种新音色具有类似于响舌般轻薄、透亮、干净、清脆的特点。复合置钹法是在传统单槌击钹的基础上,进一步复杂置钹方式和发音方法,利用两片钹的圆心能够产生共鸣的原理,在单槌击钹后与平置的钹片互动、共振,使得原本单薄的敲击声和撞击声得以扩大。这一持钹法所衍生出来的五种新音色具有更加浑厚、立体的音质特点。两类持钹方式所衍生的九种新音色,无论在演奏方法还是音响效果上,都与传统打溜子中的演奏技法截然不同。但是,郭文景大胆地将两种新创的持钹方式作为《戏》的第一乐章乐器演奏的初始形态,开门见山式地将现代化的音乐语汇与传统打溜子艺术形式相结合,不仅展现出了不同于传统的打溜子音乐风格,而且给予了观众耳目一新的听觉体验。

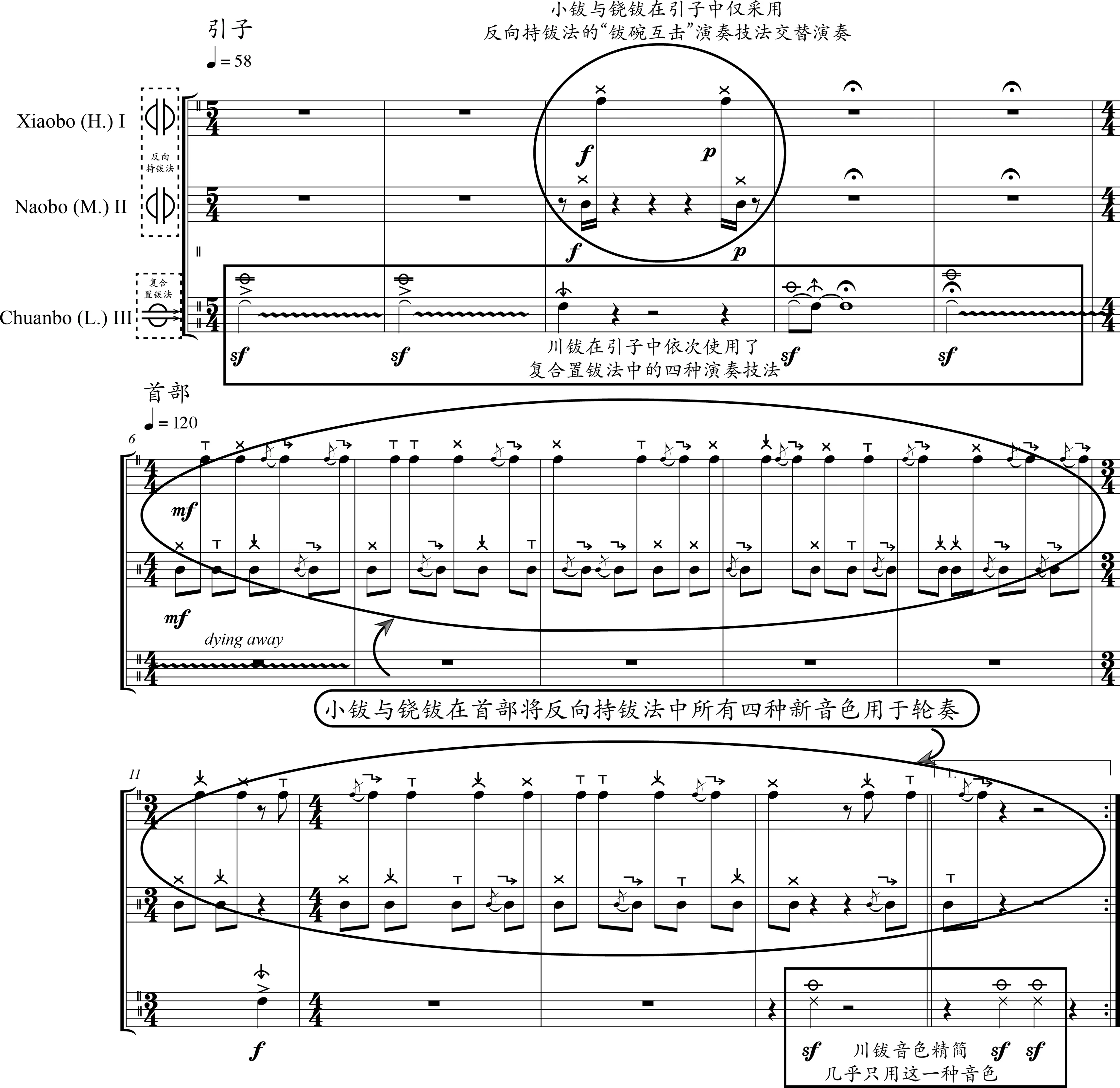

《戏》的第一乐章的曲式结构,是以演奏法及其织体形态划分部分的再现三部性曲式。谱例4是作品第一乐章引子与首部的一部分。郭文景在这一片段的写作中,同时使用了两种新式的持钹方式,并根据乐器不同的尺寸予以适合分配。从虚线框中可以看出,身型相对较小的小钹和铙钹安排以反向持钹法,尺寸最大的川钹采用了复合置钹法。在引子与首部两个段落中,两类新演奏法的使用比例截然相反。如谱例4所示,在第一行谱表的引子段中,小钹与铙钹仅采用了反向持钹法中“钹碗互击”这一最基本、最简单的演奏法,简短而干净地交替陈述;而川钹却在短短的五小节中,就使用了复合置钹法中近乎所有的新音色。三个声部依次交替陈述,预示了首部各乐器声部音色色彩主调。在进入首部后(谱例4第二行),小钹与铙钹将反向持钹法中全部的新音色与传统“挤钹” 快速轮奏的表现形式相融合。四种音色交替、变换于双钹之间,音色对比十分鲜明,一改传统挤钹中以闷钹为主的单一色调,使得音乐更富有表现力。而川钹在进入首部后,音色反而得到精简,几乎仅用一种共鸣较好的敲击方式,时而与上两个声部穿插演奏(见谱例4第三行矩形框处)。三个声部的表演方式与传统打溜子中,“头钹二钹对面讲话,大锣故意从中打岔”的配合方式可谓是如出一辙。

谱例4.九种新音色与传统打溜子表演形式的结合,《戏》第一乐章第1—15小节

虽然打溜子的音乐语汇在《戏》中脱胎换骨,但从演奏法的具体发音方式来看,反向持钹法的新音色还是保留了与传统音色的联系。其原因是,新演奏技法因演奏员需要手持钹边相击钹片,所以在双钹撞击后,钹片振动必然会得到抑制没有余音,这与传统闷钹不留余音的特点恰巧相通。但是,事实上,作曲家却又是挣脱了传统发音方式的束缚,在敲击手法上做出了突破性的改变,使反向持钹的新音色较之闷钹音色更加轻薄、透亮。由此,多变的音色所构成的主题声部便营造出了安闲舒适、悠然自得的音乐氛围,与传统打溜子中挤钹技艺所具有的压迫、紧张感截然相反,音乐形象的刻画惟妙惟肖,表演形式也显得更具趣味性。

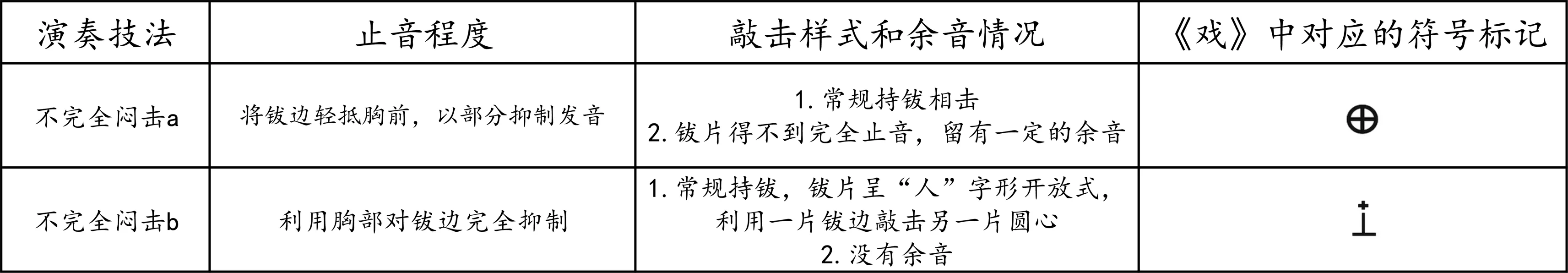

创新手法的第二类,是基于传统奏法的革新。在表2“创新演奏技法”的分类下,“基于传统的创新”一栏中,展示了在常规持钹方式下,革新而来的两种新技法和与之对应的记谱符号。作曲家在延用闷钹技法的同时,进一步将其细化分类,以此满足音色上更加细腻的对比需要。在传统打溜子技艺中,闷钹的打法只有一种,即双手和手指紧扣钹面控制余音,两片钹呈交错状相击以发声,《戏》中常以符号 “+” 来表示。然而,郭文景凭借他对音色差异细腻而敏锐的捕捉能力,通过部分抑制振动的方式,在完全闷击的闷钹基础上演变出两种不完全闷击的打法。如表3所示,这两种不完全闷击在止音程度以及敲击位置上均有所不同,因此,二者的音色有着明显的差异:不完全闷击a的音色较之完全闷击更加柔和;不完全闷击b的音色较之完全闷击更加透亮、清脆。

表3.两种不完全闷击具体演奏方式的对比介绍

继第一乐章对全新音色的使用后,作曲家又在第二乐章中多次使用了这两种革新而来的不完全闷击演奏法。如谱例5所示的两个片段,分别是不完全闷击a与b在第二乐章中的首次出现。在两个片段中,两种不完全闷击的使用虽然都与挤钹演奏相联系,但挤钹的音响层次以及音响色彩却由于新音色的加入而变得更加丰富。

谱例5.两种不完全闷击奏法与挤钹技术的结合,选自《戏》第二乐章

谱例5a是不完全闷击a在第二乐章的首次出现。整个片段依然沿用了传统挤钹技艺中乐器交替轮奏的表演方式,编制中的三副钹都加入到了交替演奏当中。但是,与传统挤钹闭钹捂音的统一音色有所不同的是,郭文景在三个乐器声部中,使用了两种闷钹类的演奏技法,由此将三个乐器声部划分为两层。如谱例5a中所示,浅色阴影中的上层,是由小钹采用不完全闷击a,以固定的四分音符切分节奏构成了持续音般的声部。深色阴影中的下层,是铙钹和川钹采用传统闷钹奏法,以各自变换的节奏样式所共同构成的整齐划一、仅在重拍发音的固定音型化织体。作曲家充分利用了两种闷击打法在音色上的细微差异,将虽然交替陈述,但本应合二为一的两层音响分离开来,以音色对比的手法,改变了传统挤钹单线条化的音响概念。与此同时,郭文景利用不完全闷击a会留有一定余音的特点,使上层织体在参与轮奏的同时,其余音还与下层织体的音响相叠置,以此实现了挤钹音响的立体化。

谱例5b是不完全闷击b在第二乐章的首次出现。小钹、铙钹和川钹三个声部的节奏编排与谱例5a中的音乐片段完全一致,但在音色的安排上,两种不同程度的闷击对比在此变为单一的不完全闷击b。这一新演奏法与传统闷钹有着不留余音的共同点,因此,此片段依旧延续了传统溜子钹中连续闭钹捂音的挤钹效果。然而,由于不完全闷击b的音色较之传统闷钹更加透亮、清脆,所以,此片段又具有不同于传统挤钹的新音响。较之谱例5a,谱例5b中新音色的使用不再作为划分织体层次的标识,而是赋予了重奏音乐单线条化的特征。三副钹的演奏合并为一条节奏线,使观众会产生犹如一人演奏到底的错觉。

综上,无论是全新音色的开掘,还是基于传统奏法的革新,无疑都是郭文景“极限思维”下的产物。新音色的开发,不仅进一步穷尽了钹这一乐器音色的可能性,也为《戏》这部使用单一家族乐器的作品能演绎出丰富的音乐语言创造了条件。与此同时,新的音乐语汇与传统打溜子表演形式又巧妙的相结合,在保留一定传统民间韵味的同时,突破了传统挤钹程式化的表演方式和音响特性,赋予了传统打法更细腻的音响对比,呈现出更专业的艺术表现形式。

表演形式复杂化中的极限意识

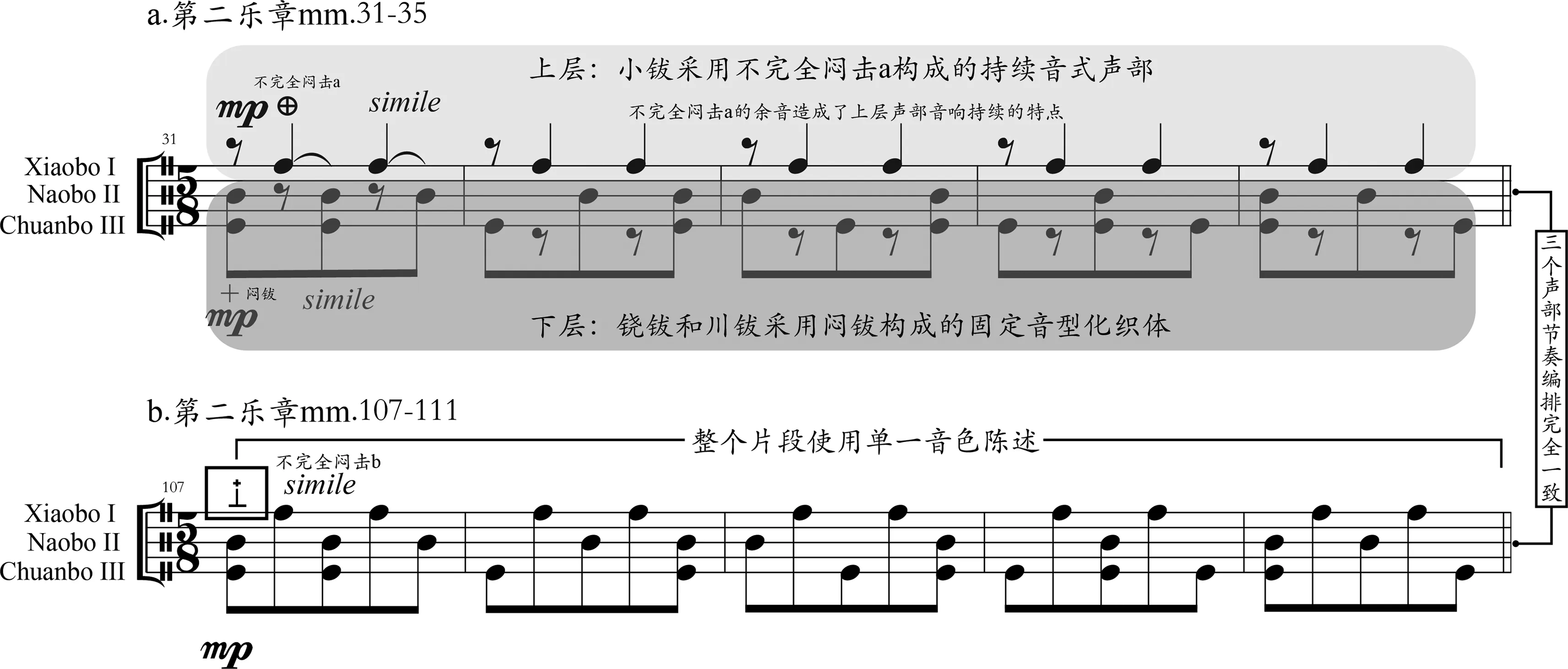

《戏》中的前五个乐章,均有对新的持钹方式及其所衍生的新音色不同程度的利用,唯独第六乐章回归了传统,仅用常规持钹方式及近乎全部七种打溜子传统音色来演绎。整个乐章以打溜子艺术的主体与灵魂的“挤钹”技艺为发展核心,通过声部组合的改变、乐器数量的增加、对比音色的介入、压缩节奏密度等手段,实现了表演难度不断复杂化的极限创作目的。

谱例6展示了第六乐章中,挤钹的表演形式由简至繁三个阶段的主要演奏方式。在第一阶段,作曲家先使用了三种不同组合方式的双钹轮奏。其一,小钹与铙钹以闭钹捂音的演奏法,交替演奏均匀的十六分音符节奏型,川钹则以模仿溜子锣闷击与亮击交错的演奏方式,与小钹、铙钹插空进行(见谱例6a矩形方框的标识)。其二,为铙钹与川钹的轮奏,增加了节奏型和音色调配的变化。如谱例6b中所示,铙钹与川钹的进入,打断了持续的十六分音符节奏样式,开始呈现出以八分音符、前十六后八和三连音这三种节奏组合的轮奏,见六边形框住的节奏类型。轮奏的音色虽然仍以连续闷钹为主,但也在相对缓慢一些的八分音符节奏进行中,穿插使用了砍碗音色(如虚线圆圈中所示)。其三,小钹与川钹的组合,后附点节奏音型的频繁出现减缓了轮奏步伐,使挤钹氛围显得更加悠然自得。事实上,整个片段虽然在节奏密度上有所松弛,但因后附点中两音进行的频次等同于十六分音符的时值,双钹交替连接的律动本质并无太大变化,轮奏的紧凑感依然存在。谱例6c中的三个片段,展示了实线框中多样化的节奏类型和虚线框中不同音色的交替使用。与谱例6b相比,同样是增加音色样式,谱例6c中的亮钹与闷钹总要交替进行的表现形式,所造成的音色节奏是更加迅速的。较之前一组合的双钹轮奏,在律动本质不变的情况下,音色节奏的加快,仍然进一步提升了挤钹表演的复杂程度。

谱例6.第六乐章表演形式复杂化的演进示意图

第二阶段为三钹轮奏。继双钹轮奏的可能性被挖掘殆尽后,作曲家将第三副钹加入挤钹的轮奏,又借助对比音色的“挑染”,提高了三钹轮奏的难度。谱例6d是三钹轮奏的初始形态。三副钹以快速的十六分音符闷钹奏法交替陈述,三个声部以不同的节奏穿插组合,共同拼凑成了一条完整的“单旋律”。这一轮奏样式,无论在节奏的编排还是音色的选择上,似乎是回到了传统的挤钹样式。但是,三个人的配合较之双人轮奏更加困难,参与者面临更大的技术挑战,表演形式也显得更加花哨、热闹。此外,在三钹轮奏的过程中,郭文景利用对比音色的介入,使单一的轮奏织体变得丰富起来。如谱例6e所示,三个声部在连续的闷钹演奏过程中,穿插使用了亮钹技法。作曲家将亮钹置于每一四音组的第三个音位上,且在每一小节中,亮钹都有序而轮流出现在不同乐器声部。亮钹以其具有余音的发音特点,在连续的闭钹捂音演奏中,结合相对音高的差异,形成了具有独立意义的“旋律声部”。对比音色的介入,使单层化的轮奏具有了立体的音响效果,赋予了无音高打击乐作品复调化的处理方式。

第三阶段是双钹轮奏与三钹轮奏相融合。作曲家通过逐步增加某一乐器声部的发音点,来压缩节奏密度,使不同声部两两重叠的织体样式取代了三个声部的依次陈述,导致了横向上三钹轮奏特征继续保持的同时,还呈现出纵向上双钹与三钹轮奏逐渐同步化的现象。如图6f所示,作曲家以小钹与铙钹的轮奏为基础,川钹声部依次增加一个发音点,在连续五次的添加后,在谱例6k中,最后一次由小钹和铙钹声部各增加一个发音点。六次发音点的添加,使双音的数量由最初的每小节一组增加至七组,单钹挤钹样式逐步演变成不同小组间的对话,双人挤钹与三人挤钹的表演理念逐步结合。

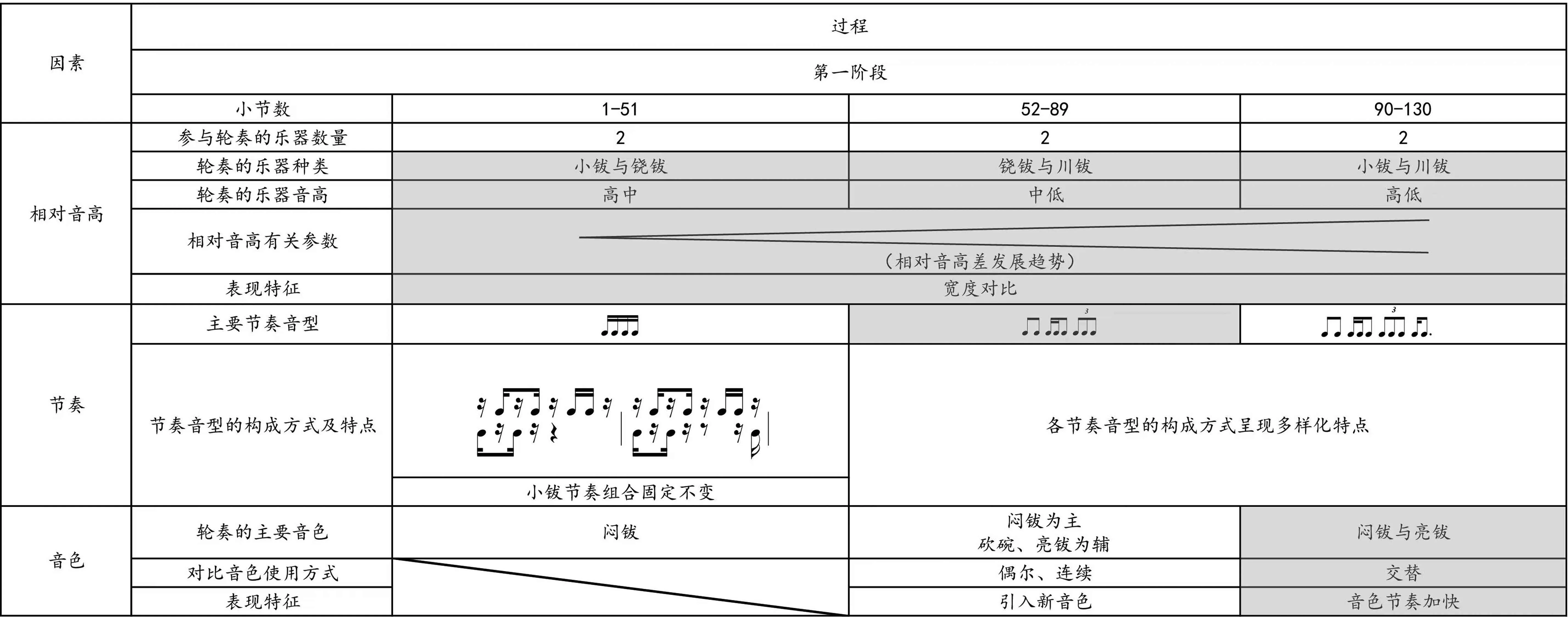

通过对挤钹表演形式上逐步复杂化的分析可以发现,相对音高、节奏以及音色的变化和发展是导致挤钹难度逐步增加的三个主要因素。它们在各发展阶段中的变化趋势由浅入深,呈上升式。其中,节奏与音色又以交替出现的方式布局,与相对音高两两组合,共同推进挤钹表演的复杂化。表4展示了上述三个因素及其所包含的各项参数在表演形式复杂化三个阶段中的发展思路,其中的灰色标记展示出这三个因素在推进音乐发展过程中交替式的布局逻辑。

表4中在相对音高上显示出递进的布局逻辑。相对音高因参与轮奏的乐器种类和数量的不同,是唯一一个贯穿于整个乐章始末的变化因素。与传统打溜子中有钹有锣的编制相比,《戏》的编制虽然单一,但也正因同族乐器川钹的加入,在降低三个乐器声部音色异化程度的同时,为轮奏的组合方式提供了更多的可能性。不同阶段的不同组合方式,使相对音高的发展思路呈现出多样化的表现特征。例如,第一阶段是以宽度对比为相对音高发展的主要表现特征。因高、中、低三副钹的尺寸差异不相等,川钹与铙钹的相对音高差自然比铙钹与小钹的更大,所以,由高中音钹组合,经中低音钹组合,再到高低音钹组合的发展,导致了相对音高差逐步递增,音高对比宽度逐步增大。第二阶段的主要表现特征为密度对比。因高、中、低三副钹都参与到轮奏当中,三种不同宽度的相对音高,在急速轮奏每一拍半的时值中便循环一次。与第一阶段相比,变化频率骤然提高,对比的密度也明显紧凑了许多。第三阶段则是以浓度对比为主要表现特征的。发音点的增加所导致的双音数量的递增,使得织体由“单旋律” 转变为“合唱式”,单一音色的轮奏升级为混合音色的轮奏,相对音高在纵、横两个维度都形成对比,呈现出音响由淡到浓,表演由松到紧的发展趋势。

表4.造成表演形式复杂化的各因素发展变化示意表

闷钹作为轮奏的主要音色贯穿始终,三个阶段的轮奏延续了传统挤钹闭钹捂音的打法。而亮钹在前两个阶段中的介入,分别在横向与纵向上实现了复杂化的提升。表4中音色的布局显示出,本乐章首先在横向上,通过加快音色节奏,提高挤钹的难度。如在第一阶段后部出现亮钹与闷钹的频繁交替,较之铙钹与川钹轮奏中,砍碗等对比音色偶尔的、连续化的使用方式,使音色节奏变得更加迅速。此后,保留横向的音色对比,并在纵向上实现织体层次的立体化。作曲家巧妙利用亮钹的余音,采取类似“挑染”的手法,使原本“单旋律”织体变成了具有对位性质的“复调化”织体。与节奏复杂化相似的是,音色的变化也不以种类的多少为转移,作曲家以极限思维方式,对同一演奏法止音时间不同程度的把控,使亮钹的作用范围逐步扩大,来实现音色的逐步复杂化。

综上,正是由于相对音高、节奏和音色自身由浅入深的变化,以及这三个因素不同难度的变化交替作用于每个阶段,在实现阶段内部复杂化演进的同时,整个乐章的音乐发展也呈现出了由横向演进往纵向演进逐步过渡的多维化发展思路。在这一过程中,郭文景尽可能穷尽轮奏组合样式的多次尝试,以及通过多种技术手段的辅助丰富音响层次,提升演奏难度的做法,无不体现出极限思维在第六乐章音乐构思与写作上的影响。

结 语

以上从三个方面对三重奏《戏》这一作品的观察与解析,可以发现,在郭文景继承与创新打溜子传统艺术过程中,“极限思维”在不同层面、多维度地对音乐创作起到的重要作用。这说明,“极限思维”并非仅仅体现在作曲家对钹这一乐器音色的无穷尽开掘,更是作为《戏》这一作品的核心创作理念,贯穿于作品构思、写作到成品的整个过程之中。对于作曲家的“极限思维”对打溜子艺术的继承与创新的作用,可归纳如下:

第一,浓缩和扩展是“极限思维”在传统音色功能性的继承与拓展方面所起的作用。郭文景在继承打溜子七种传统打法的基础上,提炼出最基本的打法并将此被人所熟知的演奏方式多次呈现,这样的浓缩进一步加深及强化了与传统精髓之间的联系。与此同时,他又跳脱出对传统音色程式化使用的束缚,赋予传统打法以新的功能意义,从而利用新的音色组合进一步扩展及丰富仍以传统程式化为框架的打法。

第二,在以“极限思维”对新音色的开发与传统艺术形式的结合方面,更突出地表现在自作品构思阶段起就对钹这件乐器在音色上所做的、无穷尽的开掘上。郭文景从两个维度开展音色的“极限式”创新:其一,开发新的持钹样式,带动新音色的衍生;其二,基于传统持钹样式,进一步细分音色。新的音乐语汇与传统闷钹在音色、音响上的关联与差异,体现了“极限思维”对音色开发于纵向上的把控,为实现新音色与打溜子传统表演形式的契合提供了保障。

第三,在表演形式的复杂化方面,从横向和纵向两个维度体现了“极限思维”对整体音乐发展的把控。在《戏》的末乐章,作曲家以单一的传统挤钹样式为出发点,通过穷尽挤钹组合可能性的“极限”方式,在横向上将双钹轮奏逐步升级至三钹轮奏,还在纵向上逐步促成双钹轮奏与三钹轮奏的同步,实现了在两个维度上产生出的音乐发展极限,同时也给予了传统挤钹表演更具专业化的技术发展空间。

三重奏《戏》代表了郭文景在探索民族打击乐器表现力,创作具有中国特色的打击乐重奏作品时,所获得的突破性成功。他在作品中对传统艺术“有选择性”继承与“极限式”创新的思维方式与现代音乐创作技法的使用,对当代作曲家具有启示和借鉴的作用,他的音乐创作也将具有鲜明特色和时代特征的中国传统打击乐器、中国传统音乐艺术推向了世界的舞台。

附言:本文在构思及写作过程中,听取了郭新教授诸多有益的建议,在此表示衷心的感谢。