被尘封的汉语分析哲学原创史

——金岳霖、冯友兰、张岱年对于罗素哲学的创造性回应

徐英瑾

(复旦大学 哲学学院, 上海 200433)

一、 导 论

1920年罗素的中国之旅对当时国内哲学界来说是一件大事。在尚志学会、北京大学、新学会、中国公学等机构的盛情邀请下,罗素在同年10月12日抵达上海,然后溯长江而上,在杭州、长沙进行了多次公共演讲,最后在北京进行了长达数月的密集演讲。虽然罗素在华的演讲是以政治、教育类的话题为主,以纯学术的问题为辅的(实际上,他几乎只对北京大学的师生教授分析哲学)(1)具体情况请参看胡军:《分析哲学在中国——20世纪西方哲学东渐史》,北京:首都师范大学出版社,2002年,第64~74页。,但罗素的分析哲学依然在中国哲学界得到了有效的传播(不过,由于罗素不懂汉语,他大约是不知道那些汉语写成的分析哲学文献的情况的)。在这条传播链条中最积极的信息传递者便是张申府(1893—1986)——他同时也是维特根斯坦《逻辑哲学论》在中国的首位翻译者——而张申府的弟弟张岱年(1909—2004)亦试图将从其兄那里得到的分析哲学方法熔铸到中国哲学的构建中去。至于具有美国哥伦比亚大学博士头衔的冯友兰(1895—1990)与金岳霖(1895—1984),本来就具备从外文文献直接获取分析哲学信息的学术能力,其吸收、反思罗素哲学思想元素的能力自然就是专家级别的。从某种意义上说,罗素哲学的引入的确打开了当时中国学界的眼界,诸如“感觉材料”(sense-data)、“摹状词”(descriptions)等术语也成为了中国哲学家经常使用的高频词。同时,中国最早的数理逻辑教学也由此开始起步,甚至在很短的时间内就形成了金岳霖——沈有鼎(1909—1989)——王宪钧(1910—1993)——王浩(1921—1995)这条众星璀璨的师承链条。不过,由此认为当时具有分析式思维的中国哲学家就成为了罗素的思想俘虏,则未免言过其实。其实,甚至是像金岳霖这样的主流分析哲学家,都在吸收罗素思想时对其进行了大胆的改造,甚至是在一些非常基本的问题上与其产生了重大的分歧——而相关的成果,便集结于他于1940年出版的《论道》与终稿完成于1948年的《知识论》之中。从这个角度看,罗素更应当被视为当时中国哲学界的信息/术语提供者与问题提出者,而不是真正意义上的思想导师(当然,罗素在社会政治领域对中国知识界的影响则另当别论)。

不过,长期以来,在新中国成立前就已存在的以金岳霖为代表的中国分析哲学家与罗素之间的实质思想分歧,一直没有得到研究20世纪中国哲学史的学者的充分关注(2)从略为积极的角度评价金岳霖在30—40年代哲学工作的文献也是有的,如冯契的《金岳霖先生在认识论上的贡献》(《哲学研究》1985年第2期),以及袁伟时的《金岳霖哲学思想辨析》(收录于中国社科院编写的《金岳霖学术思想研究》,成都:四川人民出版社,1987年,第88~106页)。但这些评价的要点都是放在对于金岳霖是如何与当时流行的唯心主义思潮作战,而不是如何在运用分析哲学的论证方法的前提下从事原创性的哲学研究。而且,这些讨论都基本未涉及金岳霖的思想与战后英美分析哲学的最新动向之间的关系,甚至也并不预设熟悉战后英美分析哲学乃是当今的中国哲学家必须具有的学养储备。除此之外,陈晓龙的《知识与智慧——金岳霖哲学研究》(高等教育出版社1997年版)对金岳霖的哲学进行了全面的纵览。但是全书都没有详细讨论金氏哲学与以罗素为代表的新经验主义的关系。与上述研究成果相较,胡军的《道与真——金岳霖哲学思想研究》(人民出版社2002年版)乃是笔者所知的汉语哲学界对于金岳霖哲学的最详细、深入的研究专著。不过,对于金岳霖与罗素之间的思想关系,作者也主要是在“罗素论”(该书第十一章标题)的名目下进行了讨论,所论及的,亦并非是作为原创性哲学家的金岳霖在30—40年代所形成的思想与罗素哲学之间的实质思想关系,而是金氏如何在60年代的特殊历史环境中批判罗素思想。。这或许与金岳霖本人在50年代末写就的《罗素哲学》一书相关。(3)此书具体写作时间不详,大约是在50年代末到60年代初。现收录于《金岳霖文集·第四卷》(甘肃人民出版社1995年版)。由于金岳霖在此书中对于罗素的批判语言非常犀利,而他本人此前与英美哲学界之间的密切关系又是众所周知的,所以,此书很容易被视为金岳霖对于他自己的早年思想的清算(另外,在当时复杂的历史背景下,金岳霖也的确没有积极引用他在《原道》与《知识论》中的观点来彰显自己思想的原创性)。但实际上,金岳霖与罗素之间的思想分歧在其西南联大时期的学术工作中已有充分展露——而论证这一点亦是本文基本写作目的之一。

此外需要注意的是,罗素思想被引入中国时,西方分析哲学正处在以维也纳学派为代表的逻辑经验主义思想占据学术舞台核心地位之时。虽然罗素本人并不是严格意义上的维也纳学派成员,但他却无疑是英国古典经验论在现代的传承者。因此,广义上的逻辑经验主义对于很多哲学问题的重新梳理——特别是对于康德的“先天综合判断”学说的批判——亦为当时的中国学者(特别是冯友兰)所关注到了。需要注意的是,除了像洪谦(1909—1992)这样的本来就从属于维也纳学派的中国哲学家之外,冯友兰、金岳霖、张东荪(1886—1973)、张岱年等中国哲学家都在不同程度上拒绝了逻辑经验主义的主张——这就从另一个角度说明当时整个中国哲学界的思想氛围并没有某些粗心的观察者所认为的那样缺乏学术自主意识。

众所周知,学院哲学最核心的研究领域乃是形而上学与认识论。下面,笔者就以中国哲学家在这两个领域内的工作为案例,以便彰显他们如何创造性地回应以罗素为代表的西方哲学家给出的思想刺激,揭示一段被尘封的汉语分析哲学的原创史。

二、 在分析哲学的经纬中重估冯友兰与金岳霖的形而上学研究

虽然形而上学研究早已在战后的分析哲学界发展成为一个成熟的研究领域(为了区别传统形而上学,我们一般称此类研究为“分析的形而上学”),但在上世纪20—30年代的中国哲学界,要去从事形而上学的研究却需要一些勇气。相关的压力主要来自于两方面:一方面,在国内,由张君劢与丁文江之间的争鸣而引发的 “科玄论战”已经带给知识界这样的暗示:谁若在今日还敢试图积极构建玄学(即形而上学)体系的话,谁就是试图与“五四”以来被请入神龛的科学精神为敌;另一方面,在海外,逻辑经验主义对于形而上学的拒斥态度,亦构成了中国国内“科学派”的远方同盟军(至于罗素,他虽非严格意义上的维也纳学派成员,其对于传统形而上学的态度亦是出名的不友好)。但耐人寻味的是,恰恰是在这样的精神氛围下,西学功底深厚的冯友兰与金岳霖各自完成了其形而上学著作《新理学》与《论道》——而且后者还是一部标准的分析哲学著作。这就说明,这两位思想家已经对“如何在分析哲学的时代进行形而上学的研究”这一问题进行了积极的思考。

冯友兰的相关思考结晶,除了《新理学》之外,还充分体现在同属于“贞元六书”的《新知言》一书中(4)冯友兰的《新理学》初版于1939年(上海商务印书馆出版),《新知言》初版于1946年(上海商务印书馆出版)。后者虽然是认识论著作,但因为晚于《新理学》数年出版,所以,冯友兰有机会在此书中对《新理学》的一些命题作出更新的解释。这也就是本文引用《新知言》论述冯氏形而上学基本立场的原因。。有鉴于以卡尔纳普为代表的维也纳学派对于形而上学的抵触态度,旨在为形而上学研究的合法性进行辩护的冯友兰自然要向卡尔纳普等人的理论开刀(5)《新知言》对于维也纳学派的批判集中于此书第五章,但也散见于第七章、第八章。可见冯友兰对维也纳学派的重视。。同时,由于维也纳学派对于此类问题的讨论亦与康德的形而上学观点有历史联系,所以,冯友兰的相关讨论也涉及了康德。(6)《新知言》对于康德的讨论集中于此书第四章。

概而言之,维也纳学派的形而上学观与其对于命题的分类原则颇有关联。他们认为世界上所有的真命题只能分为先天为真的逻辑命题与后天为真的经验命题(或“综合命题”)——前者的真假由其逻辑形式决定,后者的真假由其是否得到经验的证实来决定。至于形而上学命题(如黑格尔所说的“实体即主体,主体即实体”),固然貌似有所述说,其真假却无法通过经验来得到验证,故实为“非驴非马”之怪物,需要从严肃的哲学研究中排斥出去。不过,若论康德关于上述问题的看法,情况则略为复杂。一方面,他无法同意将所有的命题仅仅区分为先天为真的逻辑命题与后天为真的经验命题,而是主张存在着与二者皆不同的“先天综合判断”;但另一方面,他却认为作为“先天综合判断”的形而上学命题的真假无法在经验领域内被确立,因此不愿对形而上学进行积极的研究。很显然,在后一方面,康德构成了维也纳学派的思想先驱。

至于冯友兰,则是左右开弓,既批评康德,又批评卡尔纳普。至于使得此类批评得以可能的他本人的形而上学观,则非常类似于日后的斯特劳森(P·F·Strawson)所提出的“描述的形而上学”的思想,此即:形而上学的任务,无非就是对隐藏在日常语言之中的基本描述框架的梳理与澄清。从这个角度看,在冯友兰看来,康德在“先验辩证论”中所罗列的那些形而上学问题(如灵魂是否不死,人类个体行动是否基于自由物质,物质是否无限可分,时空是否有穷,因果系列是否有初始,等等)的确同日常生活中的一般经验相去甚远,而不应成为形而上学讨论的恰当起点。毋宁说,他希望形而上学命题的内容尽量稀薄,而其与逻辑命题之间的间距也应当尽量被缩减——尽管其与逻辑命题之间的最小差距依然需要被维持(参看表1)。这里需要注意的是,冯友兰由此表述出来的形而上学观,除了成为斯特劳森类似观点的领跑者之外,其实还是有点类似于黑格尔在《逻辑学》中所展现出来的思路的,因为黑氏形而上学所讨论的那些范畴(“有”、“无”、“变”等)也是蕴藏在日常语言中的基本思维规定。

表1 冯式形而上学四组基本命题

(续表)

很显然,冯友兰的上述形而上学观也就意味着他无法赞同卡尔纳普试图完全消灭形而上学的观点。他对卡尔纳普的具体批评是:卡尔纳普自以为逻辑分析能够消解形而上学问题,殊不知逻辑分析本身却预设了某种形而上学。以逻辑符号“⊃”(蕴含)为例。冯友兰在《新知言》第八章“论约定说”中指出,逻辑学家的确能够根据其对于“蕴含”的逻辑直觉而规定出“⊃”这个符号的算法规则,但是逻辑学家却无法回答相关的逻辑直觉是怎么来的。与之相较,关于“蕴含”符的意义来源问题,形而上学家却是有办法回答的。因为在他们看来,“蕴含”本身就是被存于外部世界自身的逻辑构造之中的——因此,不理解世界的形而上学架构,我们就无法理解“蕴含”的含义。卡尔纳普却借口“逻辑符号‘⊃’的算法规则是人为约定的产物”而试图规避此类形而上学思考,殊不知这样的想法已经混淆了“约定”的层次与意义来源的层次:在“约定”的层次上,我们固然可以说“⊃”之所以指谓“蕴含”乃是人为规定的结果;但在意义来源的层次上,“蕴含”自身的意义却不是被人为规定出来的。这就好比下述情况:用“苹果”这两个字指涉苹果,的确是人为规定的结果,而不是世界本有的状态(其实汉代人就曾约定用“林檎”来指涉苹果)——但不管人类怎么约定,“苹果本身不是樱桃本身”这一点却是世界自身的规定,与人类的约定无关。

冯氏的上述观点在金岳霖《论道》(7)该书再版版本是:金岳霖:《论道》,北京:中国人民大学出版社,2010年。中给出的形而上学概念“式”中得到了更系统的阐发。“式”在金氏形而上学体系中指的就是世界自身的形而上学架构所具有的逻辑底色。在诸种逻辑联结词所指涉的逻辑关系中,金岳霖最看重的乃是“析取”,也就是用日常语词“或”所代表的那种关系。金岳霖敏锐地意识到,“或”其实是莱布尼茨所说的“可能世界”概念的真正来源。下面就是一个简单的相关示例:罗素在访问中国的时候虽然是先访问上海再访问北京的,但是他也完全可能先赴京后赴沪。因此,在他正式动身之前,他就完全可以说“吾可先赴京后赴沪,抑或反之”。很显然,一个“先赴京后赴沪”的可能世界与一个“先赴沪后赴京”的可能世界是在先验的意义上比肩而立的——除非罗素真正来华,我们是不知其中何者为现实世界的。而所谓“式”,就是对于这些可能世界的基本架构的总的规定。

当然,一个“罗素先赴沪后赴京” 的可能世界不可能是世界之本来架构的一部分,因为我们完全可以设想在某个时代,世上既无罗素,亦无上海。但需要指出的是,按照金岳霖的本义,“式”所规定的各个可能世界之间的分界方式乃是抽象的。换言之,在有罗素的情况下“式”就会按照有罗素的方式来分界,若世上尚无罗素,则自有别的分界方式。说得更清楚一点,由日常语言所固定的可能世界之间的分界方式,已是“能”与“式”相互作用后的产物——而就“式”的本来面目而言,它们所规定的各种可能性之间的差别,只能被极为抽象地表征为“可能世界甲”与“可能世界乙”之间的区别。——那么,上文刚提到的“能”又是什么意思呢?此乃《论道》中另一基本形而上学范畴。“能”兼有“潜能”、“能力”、“可能”之义——不过,此“可能”非“式”之可能。依据金岳霖,“式”之“可能”乃是形式意义上的,是静态的;而“能”之“可能”则是质料意义上的,是动态的。很显然,在此金岳霖显然已颠倒了亚里士多德的“形式—质料”区分的意义,因为在亚氏那里,形式本是能动的,而质料则是消极被动的——至于为何金氏还有权在这种颠倒的意义上将“式”与“形式”相互挂钩,则是因为其“式”依然保留了亚氏“形式”概念的一个基本特征,此即:“式”比“能”更容易进入言说(我们知道,在亚氏那里,纯粹的质料是完全不可被言说的)。

那么,到底什么是“能”的示例呢?这显然是一个困难的问题,因为既然“能”很难被言说,恐怕我们也就很难给出关于它的恰当示例。不过,若什么也不说,金氏的“能”论也会变得过于神秘。幸好,至少目前我们可以肯定的是:“能”是一个在前个体层面上成立的概念。因此,罗素这个人不是“能”,罗素吃的某个苹果也不是“能”——因为人也好,物也罢,都是更基本的“能”与“式”彼此活动后的产物。说得更详细一点,“能”与“式”初步结合的产物乃是“道”(顺便说一句,“道”乃是与“能”以及“式”并列的金氏形而上学的第三个基本范畴),也就是那些更具有经验内容的对于“能”的流动方式的模态性规定。在此基础上,“能”与“道”复又结合,在经历了所谓的“个体化进程”之后,最终形成了天下林林总总的个别事物——而莱布尼茨所说的具有特殊经验的“可能世界”,则是这些个体之间的可能组合方式所产生的衍生物。而特定的个体进入了其中某一个可能世界,则产生了现实世界(参图1)。

图1 金岳霖形而上学中“能”—“式”—“道”关系重构

在这里我们可以看出罗素对于金岳霖的潜在影响,以及金岳霖对罗素的超越之处。实际上,罗素在《我们关于外部世界的知识》(8)B. Russell, Our Knowledge of the External World as a Field for Scientific Method in Philosophy (Chicago and London: Open Court Publishing, 1914).中提出的“感觉材料”概念就是一个前个体的概念,而在《心的分析》(9)B. Russell, The Analysis of Mind (London: George Allen & Unwin, 1921).所给出的“中立一元论”框架中,罗素更强调了“感觉材料”先于心—物区分的基础性意义。不过,罗素的“感觉材料”概念的认识论色彩很浓,而金氏的形而上学概念“能”则几无认识论色彩,因此其在西方欧陆哲学中的类比物或许是叔本华的“宇宙意志”。若要在战后的分析形而上学中寻觅“能”的近似概念,笔者首先想到的便是由威廉姆斯(D. C. Williams)(10)D. C. Williams, “On the Elements of Being II,” Review of Metaphysics 7.2 (1953): 171-192.提出,并经由坎贝尔(K. Campbell)(11)K. Campbell, “The Metaphysics of Abstract Particulars,” Midwest Studies in Philosophy 6 (1981): 477-488.光大的“蕴相殊”(trope)概念——这指的便是那些属性所具有的片段式示例,如一片特殊的红色(注意,此非红之共相)。但金氏的“能”显然要比“蕴相殊”更基本,因为其自我驱动的动力学特征使得其更接近于诸如波、场、量子等基本物理学概念之所指。需要注意的是,与金岳霖的观点相对应,罗素在其《物的分析》(12)B. Russell, The Analysis of Matter (London: Kegan Paul, Trench, Trubner, 1927).与《人类的知识及其限度》(13)B. Russell, Human Knowledge: Its Scope and Limits (London: George Allen & Unwin, 1948).中亦明确地将他所言及的“事件”定义为爱因斯坦相对论框架中的特定时-空区域,其思路显然已经接近金氏“能”论。但是,罗素之论缺乏金氏之“能”论的两个要素:“能”的能动性以及其在模态方面所具有的灵活性。

而站在中国哲学的立场上看,金氏的“能”论分明是中国哲学中早已存在的“气”论传统在20世纪的继承——在这个传统中我们可以读到一系列伟大的古代哲学家的名字:东汉之王充、北宋之张载、南宋之朱熹、清之黄宗羲,等等。那么,“气”与“能”之间的联系究竟是什么呢?“气”在英语文献中经常被翻译为“活力”(vital life force),此译带有的“活泼”之义显然与“能”之能动意味暗合;同时,在朱子学脉络中,“气”又往往与“理”对应,正如“能”是与“式”对应的。但金氏“能”论超越于古代“气”论之处亦是非常突出的:第一,“能”毕竟是与“式”对应的,而对于“式”的刻画毕竟是有现代逻辑的骨架做支撑的,而这显然是中国古代哲学所缺乏的因素;第二,“能”自身的模态含义也没有在“气”那里得到充分的体现(换言之,中国古代的“气”学缺乏对于“气”的可能样态的反思)。从这个角度看,就像金岳霖对于罗素的态度是既吸收又扬弃一样,他亦以类似的态度来对待他自己的哲学传统。

因篇幅所限,关于20世纪的中国哲学家是如何在形而上学领域内创造性地回应由罗素为代表的新经验主义者所提出的挑战,笔者的重构性介绍也就到此为止了。现在让我们立即将注意力转向认识论领域。

三、 在分析哲学的经纬中重估张岱年与金岳霖的认识论研究

众所周知,在1963年盖提尔(E. Gettier)提出“盖提尔问题”之前,西方学界(包括分析哲学界)所言及的“认识论”(epistemology)并非是今日分析哲学界所说的“认识论”。在1963年之前的“认识论”更具有“介于形而上学与心理学之间的”过渡学科的意蕴。譬如,作为典型认识论著作的康德的《纯粹理性批判》既具有形而上学的内容(如其“先验辩证论”所讨论的),也有部分心理学的内容(如第一版《纯粹理性批判》对于想象力问题的讨论)。在分析哲学登上历史舞台后,这一特点也被罗素的逻辑原子主义理论、卡尔纳普的《世界的逻辑构造》所继承(在这两个体系中,“对于世界的本体论建构”与“对于人类感觉材料的整理工作”是合二为一的)。此时在西方流行的认识论还包含了部分今日科学哲学所讨论的内容(特别是对于归纳问题的讨论)——正如罗素在1948年出版的《人类的知识》所展现的那样。

在这样的国际思想背景下,20世纪上半叶的中国哲学家所理解的“认识论”也自然具有“为心理学与形而上学搭桥”的特色——譬如,在张岱年的《知实论》(14)《知实录》属于张岱年在1942—1944年完成的《天人新论》的一部分。现收录于李存山编:《张岱年选集》,长春:吉林人民出版社,2005年。与金岳霖的《知识论》(15)此书其实在1944年就完成了,其手稿却因日军空袭而遗失。金岳霖在1948年重新写完此书,但直到1983年才正式出版(商务印书馆1983年版)。此书亦收录于《金岳霖文集·第三卷》(甘肃人民出版社1997年版)。中,我们既能找到两位作者对于外部世界之实在性的强烈关涉,也能找到他们对于感官问题的密集讨论。与此同时,经由罗素的介绍,“感觉材料”等西方分析哲学行话也成为了当时中国分析哲学文献中出现的高频词。不过,中国的分析哲学家依然以创造性的姿态来应对罗素等西方分析哲学家带来的新哲学问题,甚至在一些关键问题上展开了与罗素的论战。

张、金二位思想家与罗素之间的最大分歧点,乃在于认识论的“道统”分属问题。罗素在其认识论研究路程上的大多数时间内都属于英国主观经验论的“道统”,因此在其哲学中不难看出贝克莱与休谟对于他的影响。而张、金的思想则接续中国文化特有的实在论传统(如王充的《论衡》、范缜的《神灭论》、韩愈的《原道》、陈亮的《龙川文集》所呈现出来的思想倾向)。此外,在这个问题上我们也不难看出同在汉字文化圈内的日本与中国在接受西方哲学思想时所采取的不同姿态:因为佛教思想在日本占据了更重要的位置,作为分析哲学家的大森庄臧在接受后期维特根斯坦思想之时竟重新将其纳入了主观观念论的轨道(16)请参看拙文:Yingjin Xu, How Could mori Shōzō Use Wittgenstein to Fight against Wittgenstein? Tetsugaku 4 (2020): 7-24.;而与之对比,由于儒家在中国所占据的统治性地位,明明是作为经验论道统之一部分的罗素哲学在传入中国后竟然刺激中国哲学家发展出了一种更精致的实在论版本的认识论(不过,具体到金岳霖身上,其思想亦带有一些道家成色,如前文所言及的“能”的流转性就很具道家意味)。

张、金二位思想家的认识论思想之所以被说成是“实在论版本”的,乃是因为二者都反对罗素在《我们关于外部世界的知识》中所给出的下述笛卡尔式思路:即使有一只猫在我们面前,我们能直接得到的也仅仅是我们通过各种感官道而获得的关于猫的感觉材料,而不是猫的存在本身。毋宁说,猫的存在是从这些感觉材料的存在之中推论出来的——其具体的推论思路是:总得有什么东西引发了这些感觉材料,而这个“东西”就是猫自身在外部世界中的存在。由此,外部世界中其他对象的存在也能被推理出来。很明显,罗素的上述思路便是笛卡尔在《第一哲学沉思录》中关于外部世界之实在性的论证的简化版。具体而言,笛卡尔从“我思”中推出了“我在”,尔后从“我思”所能捕捉的“上帝”观念引出上帝的客观存在,最后通过上帝的担保得出了外部世界的实在性——与之相较,作为无神论者的罗素则彻底取消了“上帝”这个中介环节所起的作用,直接从感觉材料出发推出了外部世界的存在。

从表面上看,罗素的上述理路最终并没有否认外部世界的存在——但从认识论的角度看,罗素毕竟将外部世界的实在性视为基于主观感觉材料的推理结果,由此将这种实在性视为不具有基础地位的事项。与之相较,具有实在论倾向的认识论家则试图将外部世界的实在性视为认识论建构的逻辑前提,而不是逻辑推论。

而张岱年在《知实论》中“生活实践为外界实在之证明”一节下所写的评论,明显就是针对罗素的上述思路的。(17)见李存山编:《张岱年选集》,第136页。他的思考出发点并不是单独的感觉材料,而是糅杂着感觉材料的人类行动之间的复杂联系。其思路可以被重构如下:

1. 人类的饮食穿衣与社会交往活动应当是具有理性基础的。

2. 因此,去索取饮食的目的就是解决切实的生理需求,如身体对于蛋白质或者水的需求。

3. 然而,如果一个人认为他通过进食的行动所得到的对于饿感的消除若与他自己的实在的身体无关,而仅仅与他的感觉材料相关,他将是非理性的。

4. 所以,通过联合(1)与(3),我们必须得出:人类通过进食的行动是基于他对于自己的身体的实在性的预设的。

5. 由此,我们就可以类推出世界中其他与人类基本行动相关的事项的实在性。

6. 换言之,外部世界的实在性不是我们基于感觉材料的推论,而是我们的各种有意义的行动的前提。

了解诺奇克(Robert Nozick)提出的“快乐体验机”思想实验(18)R. Nozick, The Examined Life (Simon & Schuster, 1989).的读者,或许会对张岱年的上述论证提出下述反驳:

张论似乎预设了:一个理性的人应始终认定他所希望产生的身体感受是与他处在实在世界中的身体相关的(甚至一个试图自杀的人也希望他的自杀能在实在世界中成功,而不仅仅在睡梦中成功)——然而,根据诺奇克的思想实验,当人们知道有一台机器能使得其可以在不吃帝王蟹的情况下也能感受到帝王蟹的美味的话,那么,我们就无法排除下面这种可能性的发生了:世上还真有一些人的确会乐意钻进这台“快乐体验机”,正如世上还真有瘾君子无法抵抗致幻剂的诱惑一样。而这一点也就等于意味着:张岱年的实在论预设不一定是对所有人都普遍有效的。

针对这一反驳,笔者基于张论的回复便是:即使有人愿意钻进“快乐体验机”,他的这一选择至少也预设了快乐体验机本身的因果机制是实在的,正如想通过烈酒买醉的人并不怀疑烈酒本身的实在性一样。反过来说,倘若此人不预设关于体验机自身的实在性,他就没有理由进入体验机(因为非实在的体验机是不会给大脑带来特定的感受的),这样一来,他的行为就缺乏了最起码的理性基础。因此,张岱年的论证是经得起基于“快乐体验机”思想实验的反驳的拷问的。

在强调外部世界的实在性对于人类主观精神世界的逻辑奠基意义方面,金岳霖的大思路是与张岱年类似的,但在精致性方面则更胜一筹。在其名著《知识论》中,他启发读者思考如下问题(19)相关讨论见于《金岳霖文集·第三卷》,兰州:甘肃人民出版社,1997年,第62~63页。:假设你坐在一个大厅里,只是看到了此房间的南、北、西三面墙,却没有看到东面的墙。那么,东墙是否存在呢?按照罗素的思路,东墙肯定是存在的,而下面就是具体的推论思路:

1. 按照我所得到的建筑学知识,一个房间若只有南、北、西三面墙而没有东墙,则肯定会塌掉;

2. 我目前的确看到了南、北、西三面墙,而没看到东墙;

3. 但我所在的房间显然还没塌掉;

4. 所以,我只能给出如下的推论结论:在我目下的感官范围之外,肯定存在着一面东墙。

但在金岳霖看来,这个推论的第一步本身已经预设了建筑学知识在外部实在世界中是有效的,而这一步预设其实也已算是主观经验论向实在论暗中让步的证据了。或反过来说,如果第一步中的预设被罗素主义者所放弃的话,那么他们就会面临一个非常棘手的问题:为何是相关的力学原理——而不是某个精灵——一直在维持着房屋的稳固呢?这样罗素主义者就会陷入一个两难:(甲)武断地排除是某精灵在维持房屋稳固性的可能性,并因此放弃经验论的立场而向实在论投降;(乙)不去排除某精灵在维持房屋稳固性的可能性——但这就连带地使得下述这种可能性也无法被排除了:既然该精灵法力无边,它就完全可以在东墙本身不存在的情况下保证整幢房子的稳固性——这样一来,我们就无法推理出东墙在外部世界中的真实存在了。总而言之,在金岳霖看来,罗素主义者无法既保证经验论立场的正确性,又保证东墙(以及别的任何一个处在我当下感官范围之外的事物)的实在性——而罗素主义者的原始目标却恰恰是要兼得这“鱼”与“熊掌”。

不过,金岳霖除了驳斥罗素的思路之外,也试图就主观经验论的思路产生的根由进行更深入的反思。他的诊断意见是:执此论者,其实已经将意向活动中的“能”与“所”之间的复杂关系高度简化与扭曲了(20)《金岳霖文集·第三卷》,第20~25页。。顺便说一句,这一部分的讨论涉及到了《知识论》中非常晦涩却深刻的一段文字,在此笔者也只能努力加以清晰化。

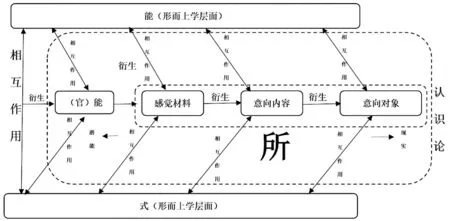

既然谈到了“能”与“所”之间的复杂关系,我们就先从“能”说起。“能”是前文在讨论金岳霖的形而上学时已经遇到过的一个概念,其在金岳霖认识论中的含义则是指各种感官所具有的潜能——譬如,人类的双眼的“能”能够保证我们看见红色的苹果,却无法保证我们看见红外线。很显然,就像《论道》中的“能”具有可以进入不同逻辑空位的模态灵活性一样,《知识论》中的“能”也具有形成不同的感觉材料的模态灵活性(比如,你的眼睛不一定就看到了红色,也可能看到粉色)。至于“所”,则是“能”投射到特定的逻辑空位后的具体产物,比如我在视野中出现的一片红色——这也就是罗素所津津乐道的“感觉材料”。但需要注意的是,这种意义上的“感觉材料”依然是某种退化的“能”,因为在该环节中,依然存在将同样的感觉材料解读为不同的对象内容的可能性(比如,红色的感觉材料既可能被看成是红色的衣服的一部分,也可以被视为红光在白色球体上的反光)。所以,这种意义上的“所”就需要向更高级的“所”(也就是“能”的成分更少的“所”)过渡,这就是“意向内容”(如被我自以为知觉到的一件红衣服)。不过,即使是这样的意向内容,也是带有少量的“能”(因为我自以为知觉到的红衣服不一定就是实在的红衣服,而可能是我梦中出现的红衣服),因此,意向内容也需要向更高级的“所”过渡,这就是外部实在世界中的“意向对象”(即实在的红色衣服)。总而言之,从“能”到不同级别的“所”的认识过程,体现出了一种“潜能成分越来越少,现实因素越来越多的趋势”(参图2)。

图2 金岳霖认识论中的“能—所”关系,以及该关系与其形而上学背景之间的关系

金岳霖的“能—所”论与罗素基于“感觉材料”概念的认识论之间的本质差别是什么呢?从非常抽象的意义上说,罗素的理论依然是康德认识论的一种变形,而康德的认识论本身则又是亚里士多德的形式—质料二分法的一种具体运用——因此,依然处在亚里士多德传统中的罗素便认为感觉材料是消极被动的知识材料,并有待逻辑构造的办法赋予其形式。而罗素的认识论之所以是主观主义的,则是因为作为其知识论起点的感觉材料亦貌似是私人的(很显然,若进行知识论构建的基础材料是主观性的,那么,整幢大楼的主观唯心论基色也就被定下了)。而金岳霖的思想则与之明显不同:

第一,逻辑之“式”是世界的底色,而“式”并不是积极的亚里士多德式形式,而是僵死的金岳霖式形式——这些形式所能做的事,也就是守株待兔般地等待“能”之流进入或离开其不同的可能空间罢了;

第二,“感觉材料”本身已是特定的“能”与“式”初步结合之后所产生的混合物,因此,“感觉材料”既不是认识论的逻辑起点,也不是纯粹的知识质料(与之相较,“能”才是纯质料),甚至亦不是私人的(因为很难说构成感觉材料的“能”是属于特定的私人的);

第三,感觉材料也不是仅仅通过形式逻辑的工具才构成外部对象的,而是需要先投射成内容,然后才能凝固为对象。因此,外部对象的形成过程,本质上便是不同等级的“能”与“式”在不同层面上反复博弈的结果,而这里出现的博弈双方本身又都具有本体论意义上的基本性。

从以上三点来看,金岳霖的认识论本身便是其形而上学理论的一种衍生物——而正如我们在前节中所看到的,其形而上学理论对于“能”的本体论地位的刻画本来就是与主观经验论格格不入的。

在此,笔者还想略提一下张东荪的认识论工作。(21)其代表作品是:张东荪:《认识论》(商务印书馆2011年版)。此书最早是在1946年出版的。与金岳霖相比,张东荪的认识论旨趣与罗素更远:首先,他不认为认识论可以独立于对于行动的考察而单独成立,而且,也正由于这一点,他的理论气质更接近于实用主义;其次,他试图在行动哲学的框架中重新细化康德的范畴表,并因此与皮尔士的工作构成了某种暗合。虽然详述张氏工作之细节已为本文之篇幅所不允许,但是他的工作也足以从另外一个角度证明20世纪上半叶中国哲学家的思想创造力之旺盛。

四、 总 结

由于复杂的历史原因,20世纪上半叶中国哲学家融汇中西、独创自身哲学体系的努力,今日已经被渐渐淡忘。毋庸讳言,在分析哲学界,除了某些与特定当事人相关的纪念活动之外,金岳霖的研究已很少被今天的中国分析哲学研究者所积极引用(实际上,胡军先生可能是笔者所知的唯一一位在金岳霖思想研究方面投入全方位努力的中国哲学家);而在中国哲学界,目前也相对热衷于谈论从孟子传到王阳明与牟宗三的心性学,而对冯友兰的新理学相对冷淡——遑论注意到冯友兰在分析哲学理路内对于以罗素、卡尔纳普为代表的新经验主义的批判。笔者认为,之所以产生这种令人遗憾的现象,原因有四:其一,由于历史的原因,金、冯先生的工作的思想传承在20世纪后半叶产生了断裂;其二,改革开放以来中国哲学界面临的欠账太多,被注意到的西方新学术流派也太多,似无余力重新梳理中国思想界在20世纪上半叶所积累的学术遗产;其三,20世纪的中国哲学研究在目前的哲学学术建制中地位尴尬,非中非西,在学科建制日益板结化的今日,难以吸引足够多的研究人才;其四,此类研究需要融贯中西的大才,而此类人才目前也相对缺乏。依据笔者浅见,重新激活20世纪上半叶中国原创性哲学之意义的不二法门便是:利用现代分析哲学思想的工具,通过对于金岳霖、冯友兰、张东荪等人思想的重构,使得其直接参与国际领域内的哲学对话,而不能仅仅将其视为档案馆内封存的一些有待整理的历史记录。不过,要达到这一目的,我们目下尚有大量的工作需要去做。