明代提学的地域抒写及其对地域文学的影响

李 波

明代提学官作为“总一方之学”的大宗师,掌管着一省学政。他们的督学及相关文化活动对各省地域文化包括文学的发展都具有不可忽略的影响作用。因此,明代提学官与其督学省份地域文学之间的关系也引起了研究者的注意。王力、王凤杰《明代贵州提学与地方社会》一文指出贵州提学的文学创作对贵州形象的建构起到积极作用:“作为自然人的抒怀之作多赞美黔地自然风光,持职业身份进行的撰述则抑山水而扬文教”①王力、王凤杰:《明代贵州提学官员与地方社会》,《石家庄学院学报》2014年第5期。,拙文《明代提学——王世懋》通过分析王世懋在陕西的督学活动提出“作为陕西提学的王世懋实际上承担了地域文学交流媒介的角色”②李波:《明代提学——王世懋》,《兰台世界》2014年第6期。的观点,另一篇论文《明代陕西提学对关中文人文集出版贡献探究》③李波:《明代陕西提学对关中文人文集出版贡献探究》,《中国出版》2014年第15期。则以陕西提学官为例简略分析了陕西提学在促成当地文人文集出版过程中的重要作用,借以说明他们对地域文学的积极推动作用。叶晔《提学制度与明中叶复古文学的央地互动》一文则认为明代提学官员作家以督学地方之便,“采用督导教习、刊印图书等多种方式,建立起复古文学思想在中央和地方之间的常规流动通道”④叶晔:《提学制度与明中叶复古文学的央地互动》,《文学遗产》2017年第5期。。拙文《试析明代提学官之文学教育职能》则认为揭示明代提学官的文学教育职能是“揭示明代地域文学发展变化深层原因之关键一环”①李波:《试析明代提学官之文学教育职能》,《新疆大学学报》(哲学·人文社会科学版)2020年第5期。。以上研究侧重从明代提学之职责作用的角度对其影响地域文学的事实进行分析阐述,无疑增进了我们对明代提学与地域文学关系的认识。尽管提学官员的职责作用是其影响地域文学的主要方面,但他们在督学期间的其他文化活动特别是文学创作活动也应该是其影响督学省份地域文学的重要方面。实际上,在明代,以学行见长的提学官员,特别是其中的作家官员,他们在督学期间进行的文学创作,也的确给地域文学带来了更为直接的贡献和影响。目前学界对这方面的研究还不够深入,缺乏专题之论。有鉴于此,本文拟就此问题展开论述。

在就论题展开阐述之前,我们首先需要对论题中的关键概念予以界定。我们这里所说的“地域抒写”,顾名思义,就是具有地域性质的抒发描写。“明代提学的地域抒写”则是指明代提学官在督学省份(空间范围内)进行的以该省人、事、物为描写对象的文学写作。与“地域书写”②吴海进:《对文学概论中区域性文学风格问题的思考》一文将“地域书写”的概念解释为:“地域书写就是将地域根性及地域文化体系进行诗性语言转换与传达的书写方式”。见《当代文坛》2012年第2期。的概念略有不同,提学官作为异地为官的官员作家,他们的“地域抒写”是作为其他地域文化的代表与督学省份地域文化进行交流和对话的存在。或者说,就督学省份的地域文化而言,提学官员作家并不具有本地作家进行“地域书写”时所具有的那种文化根性。因此明代提学官“地域抒写”式的创作就应该是指明代提学在其督学省份受到该地域人事、风物的感召、感触而抒写其感受的一类创作。这类创作是以督学省份地域文化旁观者的身份进行的写作。然而基于地域文化与主流文化、地域文化之间的密切关系,因此也并不排除作者对该地域文化有所接受而可能带有一些“地域书写”的性质③在我国,地域文化与主流文化乃至地域文化之间的关系尤为密切。因而提学对督学省份的地域文化可能有着高度的认同,因为地域文化本身就是主流文化的重要组成部分。。这是我们对明代提学官地域抒写进行探讨之前必须予以说明的概念问题。

一、明代提学官地域抒写的原因、类型及载录情况

若要论明代提学对地方文学最直接的贡献,那无疑就是他们在督学过程中的文学创作。古代官员凡到一地任职,难免会有应酬交往、应对公务之作,更有山川游览、旅途纪行之叹,有所抒发本不足为奇。但是作为“一方宗师”的提学官,他们到各省地方督理学政,巡历府、州、县乃至卫所学校,和一般的镇守官相比,他们在游历观赏和旅途纪行等方面可能更为丰富。这为他们创作更多的地域性作品提供了潜在的可能。提学官在地方创作的文学作品既是他们贡献于地域文学的直观呈现,也是他们认识地方地域文化的主要方式,更是他们襄助地方文化的集中体现。对我们而言,梳理提学在督学过程中的地域抒写,显然更有利于我们掌握明代地方提学官对地域文化乃至文学发展的有益贡献,甚至于对我们深入了解提学督学地方的教育活动及其价值都有着特殊的认识意义。

实际上,明代提学官地域抒写的具体情况我们很难全面把握。因为明代提学官有近千人④笔者初步统计有确切记载的明代提学官有981人次,去除多任人次,有868人。之多,他们的文集不可能全部留存至今,即便在存世的文集中,属于地域抒写的作品其数量也相当庞大。故而我们只能对提学官地域抒写的原因、类型及其载录情况作以说明,以期对明代提学官地域抒写的基本面貌有所管窥。

(一)地域抒写的原因

促使明代提学官开展地域抒写的原因有很多,我们可以从主客观两个方面来进行总结。

主观方面。明代提学的出身、任职资格和作家身份是其开展地域抒写的重要前提。明代提学官除在创设之初(英宗时期)由部分举人出身的士人担任外,其余时期均由进士出身的士人担任①宪宗时期北直隶提学官阎禹锡为举人出身,实为特例。。众所周知,明代进士都是饱读诗书的文人才士,他们的文学修养自然不低。何况,提学官员的选任,以“学行优异者”为任职资格标准,说明明代提学更是进士文人中的佼佼者。故而从提学官员自身条件上来看,他们到各省担任管理学政的提学官员,完全具备开展文学创作包括地域抒写的能力。再加之,在这些提学官员中不少人以文学名家,其中有相当部分人在当时就是颇有名气的诗文作家②如李梦阳、何景明、李攀龙、边贡、王廷相、张邦奇、朱应登、宗臣、陆深、李维桢、吴国伦、陈文烛、江盈科等人。。在地域意识和地域文化的影响下,具备较高文化修养、惯于文学创作的明代提学官,在督学各省的过程中开展地域抒写,至少在主观方面,他们完全具备了这样的能力和主观倾向。

客观方面。明代提学在管理一省学政的过程中巡历学校的工作方式及其兼管地方风化的职责要求都是其开展地域抒写的外在因素。明英宗在添设提学之初即规定其具有“专敕行事”“专督学校,不理刑名”③(明)李贤等:《明英宗实录》,台北:“中研院“历史语言研究所校印本,1962年,第343页。的职权,所以明代提学官实际上是皇帝派遣到地方管理一省学政的钦差,属于“钦差巡视”官员系列。那么,巡历各地学校便是其最基本的职责。而巡历各地的工作方式显然有益于增强明代提学官对督学地方的深刻认识,各种亲历、见闻为其“地域抒写”类的文学创作提供了可能。另外,因为明代学校具有培养官吏和“敦笃教化”④(明)朱元璋:《明太祖集》,合肥:黄山书社,2014年,第2页。的功能,故而督理学政的明代提学官其实也有引导风化的职责要求。这也是人们普遍认为“提学官专敕迪士,系一方风化,视他职为重”⑤(明)张居正等:《明世宗实录》,台北:“中研院“历史语言研究所校印本,1962年,第5545页。的原因所在。因此,明代提学官对督学省份的地域文化其实有着更多的关注和了解。因此,明代提学官引导地方风化的潜在职责要求其实也是促使他们开展地域抒写的重要原因。

(二)地域抒写类型

要阐述明代提学官地域抒写的基本情况,最直观的方式无疑是列举他们创作的此类作品。明代近千名提学官员的创作中有关地域抒写的部分数量庞大,无法一一列举,也无法准确统计。但是这类创作的基本类型,还是可以通过对提学作家相关作品的分析来进行归纳区分。这无疑也是呈现其基本面貌的重要方面。

1.描写地方自然风光的作品。描写地方自然风光是明代提学地域抒写中最具代表性的作品。这类作品是提学官以督学省份的自然风光为描写对象而进行的文学创作,抒发了他们对地域自然风景的欣赏和喜爱之情。因为这类作品的地域标识性较强,故而其地域抒写的性质也较为突出。下面我们略举几例来予以说明。首任山东提学薛瑄在督学山东时创作的《望海歌》《望岳》等作品,抒发了作者面对大海和东岳的欣喜和感慨;成化年间云南提学童轩创作的《点仓山》一诗,描写云南点仓山的奇绝之美,抒发了作者的赞叹之意。正德时期江西提学李梦阳创作的《落星石》《泛左蠡》等诗,描写自然景观之余也抒发了自己的感怀。这样的例子不胜枚举,毕竟提学官跋山涉水巡历各地学校,必然要经过不少风光秀丽之处,自然也包括不少风景名胜。作为游览者,提学官员抒写他们的即目之喜、所见之奇本也不足为怪。而这类作品往往也成为地域文学的重要组成部分,因为它从另一个角度(外来者)展示了地域自然风光的独特魅力,因而往往成为地方志和地方性文学总集收录的对象。在加速作品传播的同时,其实也侧面印证了提学作家对地域文学乃至地域文化的积极贡献。

2.描写地方人文景观的作品。尽管地域风光更能彰显地域抒写的性质,但是明代提学官员毕竟不是简单地以游客的身份来观赏地方独特的自然风光,那些具有独特文化内涵的人文景观往往更能激起他们抒发情怀的创作冲动。更容易抒发他们对地方历史文化的见解和感悟,从而有助于引导地方士习士风的改变、有益于地方风俗的改良。因而,在提学官员的地域抒写中有相当部分是对历史文化古迹、地域风俗的描写。例如:首任山东提学官薛瑄虽然创作了不少描写齐鲁自然风光的作品,但他仍有相当部分诗作描写的是人文景观,如《莱芜怀古》《穆陵关》等诗文作品,抒发了作者对齐鲁名胜古迹的认识和评价。正德时期江西提学李梦阳更是在其督学江西期间创作了大量具有地域抒写性质的诗歌作品,而那些具有历史文化意蕴的人文景观更是其反复讴歌的对象。如白鹿洞书院、贤士陵墓等都成为他创作描写的主要对象。又如万历时期四川提学陈文烛在督学期间创作的《登陈子昂读书台》《武侯祠》都属于这类作品,在这类创作中,提学官员抒发自己对古代贤士的敬仰之情,其激励士子的用意也是较为明显的。

3.纪行之作。明代提学的纪行之作即是其在巡历地方学校的过程中对其旅途见闻的记述之作,旅途跋涉的艰辛和对所见所闻的感慨都是提学官员抒写的情感内容。这类作品或以地域风物作为描写对象或以地域名称作为记述的标识,因而具有地域抒写的显著特点。如薛瑄为其所作《琅琊行》作序称“正统六年夏五月,予奉敕过诸城,其地即古琅琊郡。追念古迹湮没,而喜今之民物宁熙,是皆国家深仁厚泽、培养休息之所致。因赋《琅琊行》以纪之。”①(明)薛瑄:《薛瑄全集》,太原:三晋出版社,2015年,第129页。这是作者巡历至诸城,对这座古城今昔变化的感叹之作。又如成化时期山西提学王鸿儒创作了大量巡历地方学校途中的纪行之作。如《自盂县赴忻州山行有作》《五台夜雨》《出巡回至忻州》等作品,都是以地理名称为题,记述自己旅途的艰辛。实际上,明代提学官具有地域抒写性质的纪行之作也是反映其督学活动的重要资料,是其督学事迹的文学呈现形式。因此,这类作品在那些督学勤勉的提学官员的文集中较为多见。

4.交往之作。这类作品是指明代提学官创作的、记述其在督学期间与地方士人交往的作品。与以上三类作品相比,明代提学与督学地方士人之间的交往之作,仅从题目来看其地域抒写的性质似乎并不明显。然而细读作品则会发现,那些涉及地域文化、地域风物的文学作品,其地域抒写的性质仍然较为突出。如江西提学官李梦阳写给其生徒的诗作《赠丁生》《别达生》《寄别陶生》《别李生》,从题目上来看其地域抒写的性质并不明显,然而细读其诗,其文有曰“醉约金山看海流,兴飞江汉忽西游。龙沙月色年年满,独照匡庐万仞秋。”①郝润华:《李梦阳集校笺》,北京:中华书局,2020年,第1286页。《别达生》诗中“金山”、“龙沙”、“匡庐”便是江西的地理名称,其中“匡庐”更是江西的地理标识。因此,提学官李梦阳写给江西生徒的诗作便属于地域抒写的范畴。这样的作品在其他提学官员的交往之作中也同样存在。实际上,不仅仅限于提学官与生徒的交往,反映他们与地方其他文人交往的文学作品,同样也可能具有地域抒写的性质。这就需要细读诗作,具体而论。

(三)地域抒写作品载录情况

如果说提学官地域抒写的原因阐明了此类创作的必然性,地域抒写的类型阐明了此类创作的丰富性,地域抒写特点阐明了此类创作突出的地域文化属性,那么,明代提学官此类创作被地域文化所接纳吸收才是其贡献地域文化乃至文学的关键证据。实际上,在明清方志和地方性文学总集中,明代提学官的地域抒写类作品被收录的事实恰恰证明了这一点。故此,我们有必要对地方文献载录明代提学官地域抒写类文学作品的情况作以说明。我们这里所说的地方文献,主要是指地方志和地域性文集。同样,因为这类文献数量庞大,我们只能选择个别文献予以举例说明。地方志收录提学作品实际上也难以统计,因为首先地方志数量庞大,除了省志还有大量的府州县志,且方志还有不同年代版本之不同。考虑到提学的督学范围为一省之域,我们姑且以省志为分析对象,地方性文学文集也基本遵循这一原则。

1.地方志(省志)收录提学作品情况举例(湖广、江西、云南)

“明朝是中国方志发展的重要时期”②中国地方志指导小组编:《明代方志选编序跋凡例卷》,北京:中国书店,2016年,前言。,特别是明代中后期以后,方志编撰成为一种潮流。而此后各省省志常有重修,为了尽量呈现明代提学地域抒写作品被省志收录情况,本文尽量选择明代后期或清代前期地方通志(省志)作为研究对象。同时,尽量选择设有艺文志或文苑志的地方通志。

(1)明万历时期湖广省志收录情况。万历《湖广总志》为时任南京工部尚书徐栻主持编撰。徐氏曾于嘉靖四十四年(1565)至隆庆元年(1567)期间出任湖广提学副使,当时即“亲造志局”③(明)徐栻:《湖广总志·序》。见中国地方志指导小组编《明代方志选编序跋凡例卷》,北京:中国书店,2016年,第55页。。该书辟有《文苑志》(卷76至卷94)收录古今名家之作。其收录原则为“上古迄今,止录其有关楚事者”④(明)徐栻:《湖广总志·凡例》。见中国地方志指导小组编《明代方志选编序跋凡例卷》,北京:中国书店,2016年,第62页。。其中湖广提学作家作品也有收录,其入选情况见表1所示。

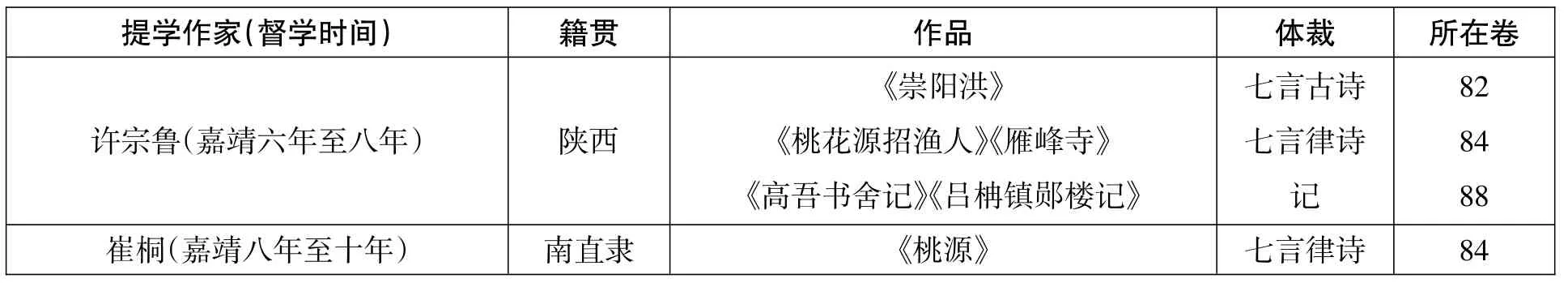

表1 万历《湖广总志》收录湖广提学文学作品统计表

88 88 88张邦奇(正德十年至十五年?)乔世宁(嘉靖二十五年至二十九年)孙继鲁(嘉靖十九年至二十一年)浙江陕西云南《明山书院记》《武昌刻汉魏诗纪叙》《习杜祠堂记》记序记

另外,该书还收录其他省份提学官员的诗文作品。这些提学包括薛瑄、李梦阳、何景明、黄佐、陈束、朱应登、张佳胤、吴国伦、孙应鳌、张时彻等人。这些作品都具有地域抒写的特点。

(2)清康熙时期江西省志收录情况。嘉靖《江西通志》没有艺文志,故而选择康熙《江西通志》作为研究对象。其艺文部分收录江西提学作品如下:邵宝诗作4首《东林寺》《石钟山》《石门寺》《和林俊武宁道中》、文1 篇《孙烈妇碑亭》;夏寅诗作3 首《浪矶》《出湖口》《天宁寺》;李梦阳诗作5首《曲江亭阁》《拟岘台集》《庐山陟峤》《德安趋浔阳》《天池寺歌》《雨泊丰城》、文4篇《南昌新建二县学碑记》《浩然堂记》《曲江祠亭碑》《江西按察司副使周君传》;苏祐诗作1 首《武阳道中》;钱继登文1篇《过圆通赠上人》;黄汝亨文1 篇《玉版居记》;钱槚文1 篇《袁州袁先生祠记》;王宗沐诗1 首《游玉山》。显然明代江西提学作品成为江西文学的重要组成部分,在方志中得以明确呈现。

(3)明天启时期云南省志收录情况。天启《滇志》编撰时间较长,吸收众稿之长,故而被誉为明代方志中的善本。该书设有《艺文志》(十八卷至二十九卷),共十二卷,可以称得上宏富,在明代省志中的规模也是最大的。同样,该书收录云南提学作品的数量和规模也是最大的。具体情况见表2所示。

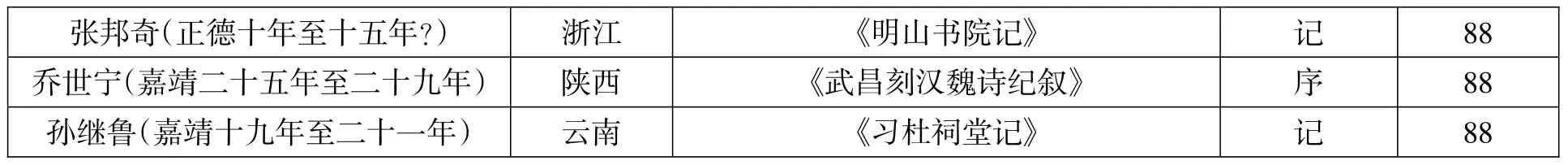

表2 天启《滇志》收录云南提学文学作品统计表

20 19/20 28 27黄琮(万历三十七年至四十二年)江河(万历四十五至四十七年)林士标(天启元年至三年)杨师孔(天启三年至?)山东江西福建贵州《增建云南提学道署记》《改迁云南府儒学记》《修建五华书院记》《新建松华壩石闸碑记铭》《大理府新建督学试院记》《五华寺纪游》《春日同诸方伯王给谏等太华》记类记类七言律诗七言古诗

该书收录了14位云南提学的38首(部)文学作品,也可以说,云南提学的作品在整个《艺文志》当中也占有相当重要的分量。另外,该书还收录了其他省份提学官员的作品。这些提学官根据其作品多寡顺利排列如下:杨一清、冯时可、陈善、王世性、郭棐、李梦阳、马卿、朱应登、吴国伦、谢东山、张泰、张西铭、唐龙、袁茂英、刘节、董裕、李攀龙、张时彻、江盈科,合计19人41部作品。这些作品都是在“无关于滇者,文虽工,弗录”①(明)《滇志·附序例》。见中国地方志指导小组编:《明代方志选编序跋凡例卷》,北京:中国书店,2016年,第118页。的原则下选取的,也充分说明云南提学官员地域抒写作品的丰富可观。另外,从天启《滇志·艺文志》的收录情况来看,明代云南提学对云南地方文学的贡献是非常突出的,以上数据就是最直观的证据,具有较强的说服力。

2.地方文学文集收录提学作品举例

地方文学文集,即以收录某一地域内文学作品或作家为主的文学文献。基于我们考察明代提学所撰作品被地方文学文献收录的需要,本文对“某一区域”作出相应的限定,即专指省一级的区域范围,以此与作为一省学政的提学相对应。一般而言,以地域作家为收编对象的文献则会以区域内作家为基本收录原则,故而会排除外地人氏的作品。这样的文献如广东提学张邦翼和瞿崃所编的《岭南文献》、清人宋弼所编《山左明诗抄》等。如此一来,提学官作为外地任职官员,他们的文学作品肯定会被排斥在外。故此,我们仅能选择以地域性作品为收录对象的地方文学文献。在满足以上条件的前提下,以明代一省的文学文献为研究对象,考察它们收录提学作品的基本情况,以此说明明代提学官地域抒写贡献于地方文学的直观情况。

(1)嘉靖时期《全蜀艺文志》收录提学作品情况。《全蜀艺文志》是明代四川提学副使周复俊于嘉靖二十三年(1544)左右所编,周氏“复博采汉魏以降诗文之有关于蜀者,汇为一书。”②《四库全书总目提要》卷189《总集类四》。见四库全书研究所:《钦定四库全书总目》,北京:中华书局,1997年,第2645页。该书收录有关于蜀地的作品,且为明代中后期所编,完全符合我们的选择要求。令人意外的是,全书竟然没有收录一篇四川提学的文章。虽然该书以收罗唐宋文章为主,但是也有少量明人之作。而周复俊之前的四川提学也有20 余人,且不乏王廷相和张邦奇这样的知名作家。故而这个结果确实令人意外。不过,该书还是收录了其他省份提学官员的文章。如陕西提学何景明诗歌5首,江西提学李梦阳诗歌1首,浙江提学吴伯通诗歌两首、文章两篇,山西和浙江提学刘瑞文章1篇。其中后两位为四川人氏。当地文俊之作品收录不多,亦可见该书选取之严格。

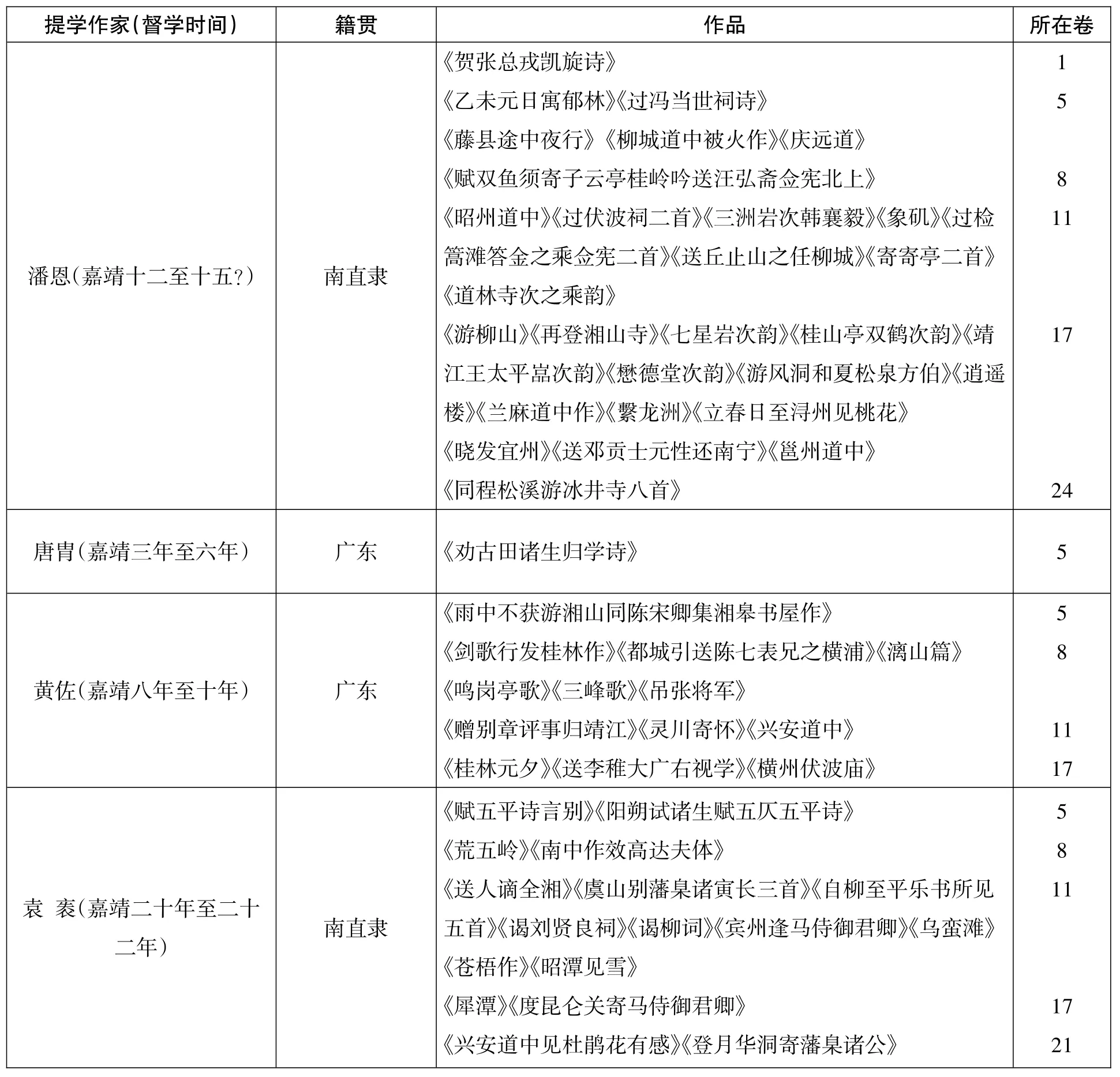

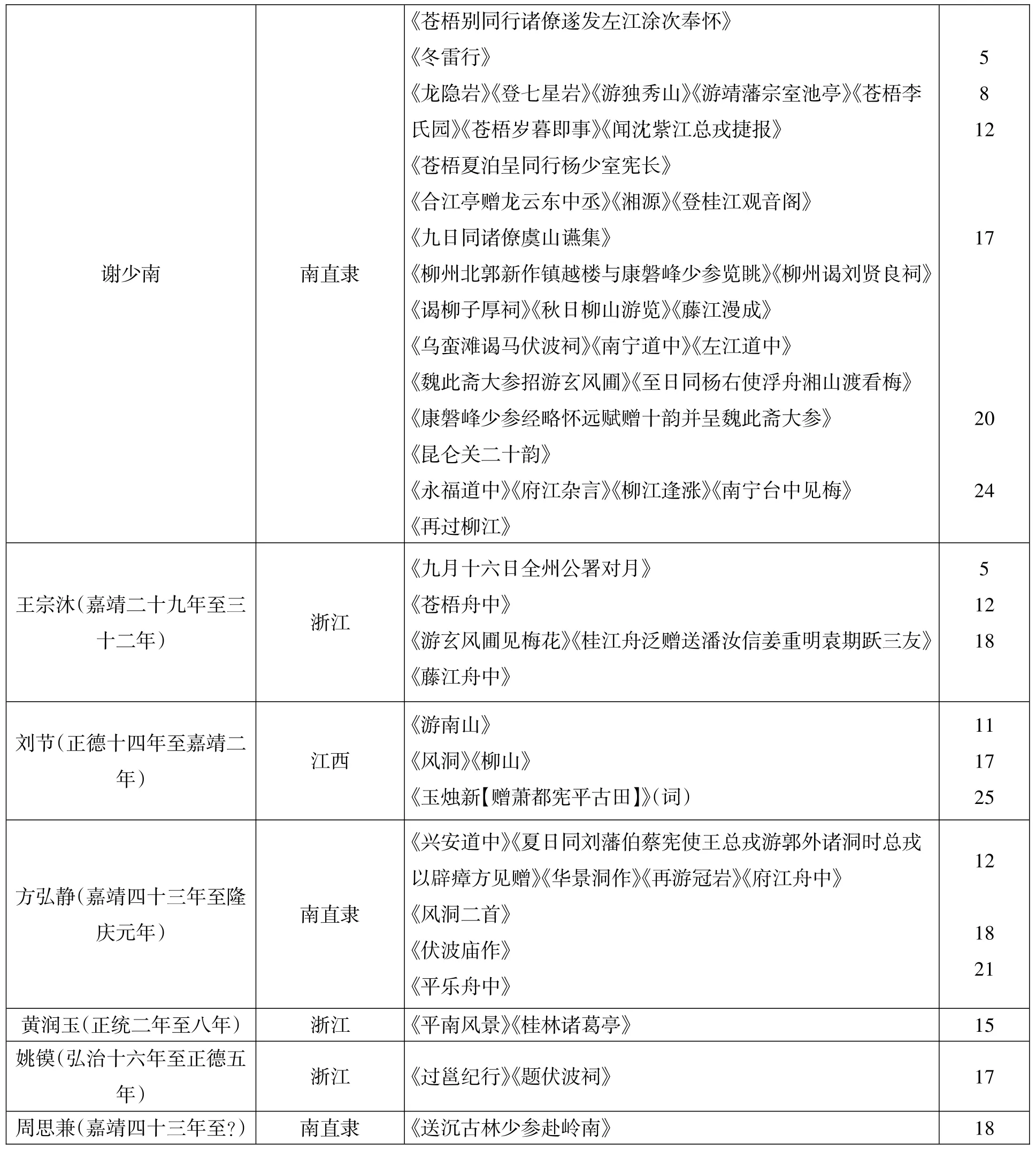

(2)《粤西诗载》收录明代广西提学诗作情况。《粤西诗载》二十五卷(附词一卷),与《粤西文载》《粤西丛载》同为清朝康熙年间桂林通判汪森所编。汪氏所编三集“取历代诗文有关斯地者,详搜博采,记录成帙。”①《四库全书总目提要》卷189《总集类五》。见四库全书研究所:《钦定四库全书总目》,北京:中华书局,1997年,第2663页。四库馆臣对其评价颇高:“以视《全蜀艺文志》,虽博赡不及,而体要殆为胜之。”②《四库全书总目提要》卷189《总集类五》。见四库全书研究所:《钦定四库全书总目》,北京:中华书局,1997年,第2663页。这里的“粤西”和今天的粤西地理范围有所不同,指的是当时的广西地区。所以颇能反映广西提学对当地文学的贡献。实际上,三集所收诗文作品,均有广西提学作品。本文此处仅以《粤西诗载》为例来分析该书对提学诗歌作品的收录情况。如表3所示:

表3 《粤西诗载》收录明代广西提学诗作统计表(按作品前后顺序)

5 8 12 17谢少南南直隶20 24 5王宗沐(嘉靖二十九年至三十二年)浙江12 18刘节(正德十四年至嘉靖二年)江西11 17 25 12方弘静(嘉靖四十三年至隆庆元年)南直隶18 21黄润玉(正统二年至八年)姚镆(弘治十六年至正德五年)周思兼(嘉靖四十三年至?)浙江浙江南直隶《苍梧别同行诸僚遂发左江涂次奉怀》《冬雷行》《龙隐岩》《登七星岩》《游独秀山》《游靖藩宗室池亭》《苍梧李氏园》《苍梧岁暮即事》《闻沈紫江总戎捷报》《苍梧夏泊呈同行杨少室宪长》《合江亭赠龙云东中丞》《湘源》《登桂江观音阁》《九日同诸僚虞山䜩集》《柳州北郭新作镇越楼与康磐峰少参览眺》《柳州谒刘贤良祠》《谒柳子厚祠》《秋日柳山游览》《藤江漫成》《乌蛮滩谒马伏波祠》《南宁道中》《左江道中》《魏此斋大参招游玄风圃》《至日同杨右使浮舟湘山渡看梅》《康磐峰少参经略怀远赋赠十韵并呈魏此斋大参》《昆仑关二十韵》《永福道中》《府江杂言》《柳江逢涨》《南宁台中见梅》《再过柳江》《九月十六日全州公署对月》《苍梧舟中》《游玄风圃见梅花》《桂江舟泛赠送潘汝信姜重明袁期跃三友》《藤江舟中》《游南山》《风洞》《柳山》《玉烛新【赠萧都宪平古田】》(词)《兴安道中》《夏日同刘藩伯蔡宪使王总戎游郭外诸洞时总戎以辟瘴方见赠》《华景洞作》《再游冠岩》《府江舟中》《风洞二首》《伏波庙作》《平乐舟中》《平南风景》《桂林诸葛亭》《过邕纪行》《题伏波祠》《送沉古林少参赴岭南》15 17 18

仅从《粤西诗载》来看,该书就已经收录了11位广西提学的诗歌作品,这些提学在整个明代广西提学中的占比为六分之一稍多。而所选诗歌作品的数量则有135 首之多。明代广西提学贡献于广西地方文学的历史功绩得到了最好的验证。同时,该书还收录46位明代其他省份提学官员的诗歌作品,数量也不少。明代提学贡献于明代地方文学的作用也得到了充分体现。从入选广西提学的籍贯来看,他们大多来自文化相对发达的省份(南直隶5人、浙江3 人),这也说明文化发达省份对相对弱势地区的影响更大。

二、明代提学地域抒写对地方文学的影响

我们重点关注明代提学地域抒写作品的原因,其实也正是看重明代提学对地域文学所带来的影响。毕竟他们身为一省学政,即为一方学宗,他们亲身参与文学创作的举动必然会对地方士子起到一定的示范作用。上文对明代提学地域抒写情况的分析说明明代提学在督学过程中的地域抒写是一种普遍现象。至少从今天留存的文献来看,凡有文集存世的提学官,必然有涉及督学省份的地域抒写作品。而地方省志在其艺文志部分收录明代提学作品特别是其地域抒写作品的事实,则说明当时人们已将这类作品视为地方文学的重要组成部分。这一方面体现出明代提学对明代地方文学的贡献;另一方面,这实际上也是明代提学地域抒写作品带来的积极影响,被人们普遍接受的结果。然而,明代提学官在督学过程中地域抒写性质的文学创作给地方文学所带来的影响远不止这两点。我们在此仅就提学地域抒写之影响地域文学的可能性再作一点分析和考察。

(一)从提学地域抒写的环境和背景来看

通过我们对提学地域抒写作品的分析可知,提学官的地域抒写作品大多是在督学过程中进行的创作。也就是说,无论是督学旅途中的纪行之作,还是督学路上的游览之作,这些作品的写作背景和创作环境都离不开提学官的督学活动,或者说都是提学官督学活动的正常延伸。那么,如此看来,作为提学官督学活动当中的组成部分自然也会影响到提学官的其他督学活动。譬如我们前文提到的山西提学王鸿儒,当他创作诗歌《秋日由宁乡赴隰州道中》之时,就曾在诗中感叹眼前所见与心中所感不能与其生徒分享的遗憾。言外之意则表明,他在平时经常与其门生分享他的所见与感闻,这是提学督学生活的组成部分。不但如此,甚至还有提学官将其生徒作为其地域性抒写的直接交流对象。如弘治时期江西提学邵宝所作《都昌阻风用陈后山韵与诸生》一诗,就是提学邵宝写给生徒的诗作。其中写道:“诸生故多情,侍我同笑语。大哉天地间,茫茫分散聚。题诗记淹留,知者书付与。”①(明)邵宝:《容春堂集》,上海:上海古籍出版社,1991年,第730页。邵宝在诗中化用儒家典故“点也吾与汝”,颇有些自况自比的意味。诗作营造出一种“教学”的语境氛围,有教导、有鼓励,也可以说这首地域抒写之作简直就是一场提学指导生徒的教学活动。正德时期江西提学李梦阳以文坛盟主身份主持江西学政,亲自讲学白鹿洞书院,曾作《白鹿洞别诸生》《余邹二子游白鹿书院歌》等诗作,显然这些诗作本身就是其督学活动的明证。当然,这样的诗作毕竟属于特例,提学官员的地域抒写作品不可能都是在督学教学过程中完成的,而更多的是在教学活动之外。但即便如此,提学文学创作要么在督学途中完成,要么在地方学校考校生徒时完成,即使是游览地方名胜之作也离不开督学的前提背景。因此,若从提学地域抒写的写作环境和背景来看,提学的创作的确离不开其督学活动。况且诗文创作本是文雅之事,与提学士子宗主的文化身份相当契合,所以与其督学活动的关系相当密切。

既然提学在督学过程中的文学创作与其督学活动有必然的关联,那么提学官员的地域文学抒写对当地士子产生一定的导向、引导作用便也成为必然。尽管这种影响会因为提学与生徒之间的关系亲疏而有所不同,但是提学在督学过程中的创作能够影响到地方学校生员的可能性的确存在。特别是那些督学时间较长、督学成效显著、颇得士心的提学官,他们对生徒的影响更大,而他们的文学创作的影响作用也更为明显。地方生员作为当地的秀才,正是地方文学未来的主体力量。我们甚至也可以说,在明代科举制度完全确立之后,明代作家几乎无人不是出自学校。从这个层面上来说,提学官员对一省士子的影响,即是对未来一省文学创作者的影响,其影响作用之程度和范围不可不谓之大且远矣。这样的例子也有很多,如陕西提学杨一清对门生李梦阳、康海等人的影响;如万历时期四川提学陈文烛就曾记载其师湖广提学张天复对他的教导:“先生尝谓文章之妙与化工等,作者寄身于翰墨,见意于篇籍,不托飞驰之势,而名溢缥囊,天壤俱蔽。”①(明)陈文烛《二酉园文集》卷5《鸣玉堂稿序》。见沈乃文主编《明别集丛刊》第三辑第92册,合肥:黄山书社,2017年,第524页。提学官鼓励生员创作文章,自然是他的经验之谈,这对士子们将来成长为作家显然是有益的。因此,提学官的地域抒写给生员们营造出文学创作的良好氛围,他们亲身示范的做法,可以说传递了相当积极的引导信号。

(二)从提学地域抒写作品的流传情况来看

相较于提学在督学省份创作的其他文学作品,地域抒写性质的文学作品受到人们的更多关注。特别是他们以新奇的审美眼光,来审视地域风光和风俗人情,必然给人们带来不一样的感受。这一点在上文所列举的提学地域抒写作品中都能够得到很好的验证。而最重要的是,作为地方士子宗主,明代提学官与地域内作家的交流频繁,如陕西提学与陕西作家康海的交往②参见张秀兰、李波《陕西提学与康海交往简述》,《渭南师范学院学报》2015年第21期。。另外特别是那些督学时间较长的提学官与地方学校生员和学官之间的接触也不少。故此,他们的作品特别是地域抒写作品往往被后者所熟知。如此一来,当地文人及提学生徒阅读并传播其诗文,地方文献收录其诗文,这就为明代提学官地域抒写作品的流传提供了更为便利的条件。

如上文所述,提学与生徒有很多诗文交流的机会,这本身也可以是提学教学活动的内容。同时,提学官主持一省学政、影响一地文风,因此提学官诗文作品必然受到广大生徒重视。

如嘉靖时期山东提学王慎中,其文章就曾受到生徒仿效学习:“初山东士子见先生所为广东录,争相慕效。先生自以所作虽峭厉雄奇有可喜,然不足为式,而所谈乃成化、弘治间诸馆阁博厚典正之格。士由此知向往,其文一出于正。”③(明)焦竑《国朝献徵录》卷92。见周骏富辑《明传记丛刊·综录卷》,台北:明文书局,1991年,第566页。提学的文章受到生徒的追捧,那么,这就增加了提学官创作诗文作品在生徒之间流传的可能。因为诗歌不但是训练文章写作的主要方式,还是情感交流的重要形式、更是科考文章的重要参考依据。同时,提学与生员之间的亦师亦友关系在诗文作品的赏析中得到更好的实现。提学官员创作的地域抒写作品在士子之间流传更广、受到的普遍关注度更高。因此,他们的文学创作所带来的影响也可能较其他地方官员更为显著。特别是在本地的传播,提学地域抒写作品的传播具有更多的便利条件,这显然有利于提学对地方文学的影响,这也是其他地方官员无法比拟的。总而言之,提学的诗文作品尤其是地域抒写作品,在督学地域流传更广,影响也更大,它的导向效应也更为突出。

(三)从提学官在文坛的地位和影响来看

上文通过对省志和地域性文学文献收录提学地域抒写作品情况的整理和梳理而得知:提学地域抒写收录的多寡,除了与提学地域抒写作品的数量有关,还与提学官在当时文坛的地位或者说提学作为作家的文学影响力有关。我们必须注意到这样一个事实:明代提学官以“学行优异者”充任,实际上很多人完全能够被称得上是作家。那么显然这些作家的作品可能更能引起人们的关注,其影响力也更大。这就是为何各省地方志,如嘉靖《山东通志》和万历《四川通志》艺文志部分总会收录不少李梦阳和何景明作品的缘故。王慎中督学山东其文章受到生徒追捧的原因也是他的文名所致。因此可以说,明代提学官特别是那些在文坛颇有影响力的作家,他们的地域抒写作品则具有更突出的影响力。《粤西诗载》一书中收录作品最多的提学官潘恩、袁袠、谢少南、黄佐等都属于这种情况,他们都是当时颇负盛名的作家。也就是说,提学官员作家往往具有更大的知名度和影响力,所以他们的地域抒写作品影响范围也更大,甚至让提学的地域抒写超越了地域。这又是地方提学官对地方文学的又一贡献之处。

结 语

总体来看,明代提学官在其督学过程中的确创作了不少颇具地域特点的文学作品,这些地域抒写作品要么记载其督学纪行见闻感受,要么描写地域风光、史地名胜,同时也有不少有关当地发生的人和事的相关记载,还有不少有关文化活动的文章。这些颇具地域特点的地域抒写作品往往被地方志和地方文学文献所收录,也反映了明代提学官通过地域抒写作品的创作直接贡献于地方文化和文学发展的历史事实。而提学贡献于地方文化与文学的史实也必然对地方文学的发展带来更为深远的影响。这种影响因提学主持一方学政的缘故而得到大大强化,而提学官员大多兼具作家的文化身份则为他们在更大范围内影响地方文学的发展提供了更大的可能。总之,明代提学影响地方文化与文学的发展是多方面的,其地域抒写作品于地方文化与文学发展的贡献虽只是其中一个方面,但仍然值得我们重视。