素位而行汤一介

文/左文

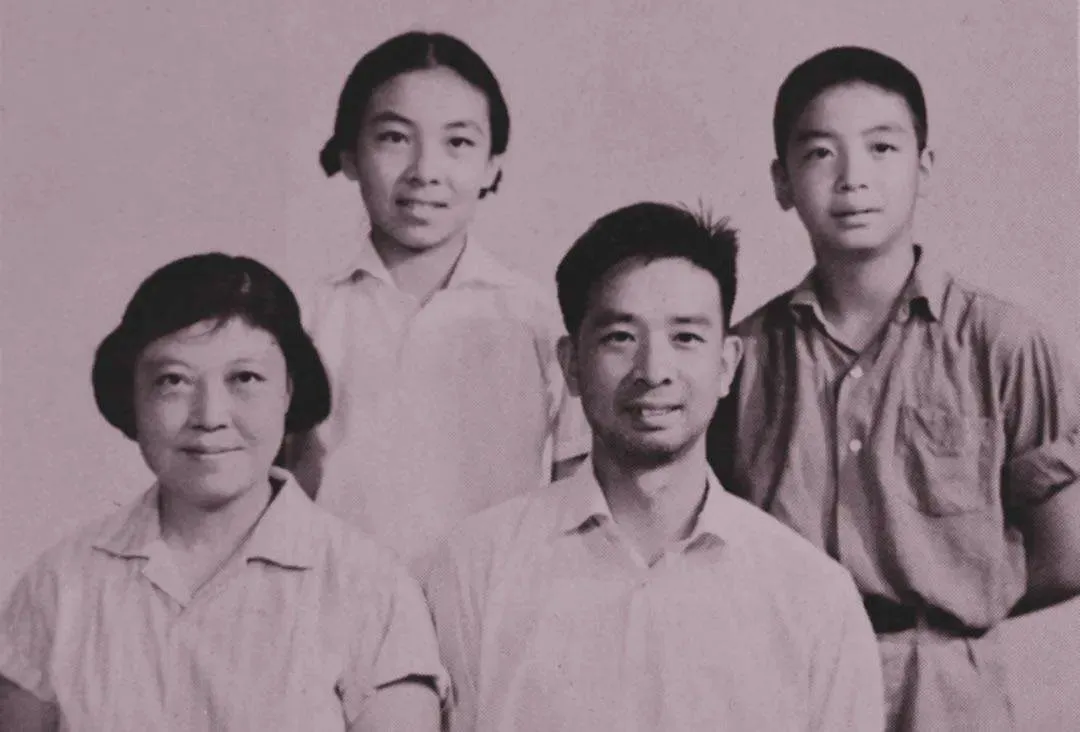

1957年全家福,右起依次为汤一介、汤用彤、汤丹、乐黛云、汤用彤夫人张敬平等。

少年时光:“一个学习不好、习惯不好的坏孩子”

汤一介对在北平孔德幼儿园度过的快乐时光记忆犹新,而对升入小学后的自己似乎并不十分满意,他对自己的评价一直都是“一个表现平平的小学生。”这可能与他当时的学习成绩并不拔尖有关系。作为一个高级知识分子家庭的孩子,家境良好,父母开明,没有太多的清规戒律,没有应试教育的“起跑线之争”,所以对于考试成绩不甚看重,也是情理之中的事情。在汤一介看来,一个可以任意玩耍、并且有《三侠剑》、《七侠五义》、《聊斋》等精彩故事作伴的童年,就是快乐的童年。

1939年底,还没有念完小学六年级的汤一介,就和弟、妹一道,在母亲张敬平的带领下,来到云南昆明与在西南联大教书的父亲团聚。由此,汤一介开启了自己的中学时光。在汤一介的回忆中,他对自己的中学生涯更为不满意:“如果说小学时我室一个平平常常、很听话的孩子,那么中学时的我可以说是一个学习不好、习惯不好的坏孩子。”主要表现为玩伴甚多、逃学到水塘游泳、偷老百姓家的瓜果吃等等。主要“壮举”有二:一是“早恋”,因为觉得一个从外省来的女生穿制服“很美很神气”而心生爱慕,写情书让妹妹充当信使,并且因为这个女生在众多“爱慕者中”只给自己写回信而沾沾自喜;二是“放火烧山”,与闻一多先生的两位公子闻立鹤、闻立雕等几位同学一起去山上“探险”,一路顺手牵羊收获不少老玉米,准备在山顶烧烤,孰料山风一吹,山火四起,烧烤不成,险酿大祸。

1939年至1946年,这是中国现代历史上不堪回首的一段,正是在这颠沛流离的7年中,汤一介度过了他认为没什么值得炫耀的中学时光。他这样回忆说:“有一些学生很聪明,可以跳级;如果我很聪明的话,也可以跳级。我没有跳级成功,足见我不是一个很聪明的人。记得父亲曾讲过,第一流聪明的人,如果不努力的话,就连第二流的成就都达不到;而第二流聪明的人如果努力,是可以取得第一流的成绩的。我努力了,但是我不敢说我是取得了第一流成绩的人。”

家风祖训:“事不避难,义不逃责”

汤一介的太祖父正谊公,是湖北省长江岸边黄梅县一位有名的教书匠,一生颇引以为豪的是培育出了3位进士,其中就有汤一介的祖父汤霖。这位进士祖父,在甘肃做过几任知县和乡试同考官,曾享有“汤青天”之美誉;晚年以居家教书授徒为业时,春风化雨,桃李不言,下自成蹊。他留下的最有价值的精神遗产,是他为学生们祝贺他60岁生日时画的一幅《颐园老人生日讌游图》写的《自序》,文约500字,可谓字字珠玑,最精妙之处莫过于以下语句:“事不避难,义不逃责,素位而行,随适而安,固吾人立身行己之大要也。时势迁流,今后变幻不可测,要当静以镇之,徐以俟之,毋戚戚于功名,毋孜孜于逸乐。”这段话后来被当作汤家的家风祖训遗传了下来,对汤用彤、汤一介父子影响尤深。

1956年,汤用彤(右)给汤一介(中)讲授国学。

1969年,汤一介与妻子乐戴云及女儿汤丹、儿子汤双。

1966年,“文革”爆发后,处于风暴漩涡中心的北京大学自然不会容许汤一介这样的知识分子自由地做自己的学问。自称为“造反派”的聂元梓们将批斗的矛头对准了以他为代表的学者们,于是他变成了“黑帮分子汤一介”,也自然而然地“享受”到了劳动改造、“坐喷气式飞机”、被公开批斗、被抄家等“非常”待遇。他默默地承受了这一切。直至1969年夏天,当他甩掉“黑帮”帽子,恢复“自由之身”时,却又被“上山下乡”的浪潮裹挟着,来到江西鄱阳湖畔鲤鱼洲接受劳动改造。但无论农活如何劳累,汤一介都是心悦诚服地接受着,他是真心想通过劳动来改造自己。由于“改造”得最彻底,表现最好,汤一介竟然被委派去为工农兵学员当教员。因祸得福,令人唏嘘。

笔者认为,“事不避难,义不逃责”是一种为人处世的基本态度和价值选择,事到临头,迎头而上,义之所在,责之所在,无可逃避,义不容辞;“素位而行,随适而安”则是一种难得的生命状态,无拘无束,无所羁绊,无欲则刚,故能无所不适,无所不安。汤一介先生80多年的生命历程,正是这一家风祖训的生动写照。

中国文化书院创院元老 上排左起:梁漱溟、冯友兰、张岱年 下排左起:季羡林、金克木、汤一介。

肺腑之言:“中国教育的两次失败”

作为一位在北京大学工作生活了数十年的老教授,对于中国当代高等教育现状自然感同身受,体会尤深。因爱之切,故痛之深。汤一介谈到中国高等教育之现状,往往直言不讳,但绝对是肺腑之言,令人深思。他指出:“就目前我国的情况看,我们的大学教育是不成功的”。他认为当代中国高等教育经历了两次失败:一次是1952年的院系调整,把我国原有传统的大学给拆散了。这是当时高等教育“全盘苏化”带来的必然恶果,不仅打断了中国5000年的历史文化传统,而且也与当时先进的西方科技和人文科学断绝了关系。另一次是20世纪90年代的“大学扩招”,直接导致了大学生就业难、硕士博士大跃进、大学管理差等不良后果。

汤一介认为,要解决中国高等教育存在的问题,除了继续加大投入以外,最根本的一点是,大学教育应该是自由教学。因为任何学术都是自由的,而自由就是一种创造力。他在20世纪90年代后发表的一系列文章如《自由是一种创造力》、《自由思想最重要》、《学术不能有指导思想》等就是这种观点的具体表述。此外,汤一介还提出了“大学应该由学者来领导的问题”,他主张大力实行“高校去行政化”的政策,改变当前“各校的领导为行政人员”的现状。汤一介认为,当前虽然还没有提出“教授治校”的口号,但是这绝对是中国高等教育未来发展的方向。当年西南联大教授治校、北京大学文学院聘任教授由其父汤用彤掌管的历史画面,真不知何日能重现于今日之中国。

自我定位:“我一向反对用大师这个称号”

1947年,年仅二十岁的汤一介即在当时北平的《平明日报》上发表过两篇散文:《月亮的颂歌》和《流浪者之歌》。1957年初,为参加北京大学召开的“中国哲学史座谈会”写了一篇题为《谈谈哲学遗产的继承问题》的论文,成为汤一介在解放后发表的第一篇论文。自此以后一直到70年代末,在各种报刊杂志上大概发表了四五十篇论文,这些论文大概分为两类:一类是关于中国哲学史研究的论文,这些论文大都收入当时的“讨论集”中;另一类是批判别人的文章,例如批判冯友兰先生的“抽象继承法”和他的《中国哲学史新编》,批判吴晗先生的“道德继承问题”等等。他认为这些论文很少具有学术价值。但它们真实反映了当时极左思潮对中国学术界的深刻影响,因而可以和其他同时代的类似论文一起作为总结极左思潮对学术研究的危害的材料。

汤一介先生(右)与季羡林先生(左)。

20世纪80年代以来,随着时代风气和学术氛围的改善,汤一介进入了研究的高产期,写出了百余篇文章,出版了七本书,其中有三本是论文集,一本英文论文集。他不再写那些违心的、应景的和教条式的论文了,取而代之的是表达自己真实思想的研究成果。晚年的汤一介推出了《郭象与魏晋玄学》、《魏晋南北朝时期的道教》、《中国传统文化中的儒道释》、《儒道释与内在超越问题》、《在非有非无之间》等一系列重要理论成果,提出了“和而不同”、“普遍和谐”、“内在超越”、“中国解释学”、“新轴心时代”等诸多前瞻性的理念和新问题,推动了学术界对传统哲学的讨论。其中,他提出的传统哲学应“走出中西古今之争”,在平等交流中求同存异,在理解对话中追求创新,更是极大促进了中国传统哲学与现代相结合。而他对中国哲学基本特征的阐述尤为精到,他认为“天人合一”、“知行合一”、“情景合一”是中国哲学的三大基本命题,是中国传统哲学对“真”、“善”、“美”的表述和中国文化的根本精神,同时也体现出儒家思想的核心价值和佛教、道教的关键命题。

现在的汤一介,可谓著作等身,桃李满天下,各种荣誉纷至沓来,甚至不请自来。但是汤一介对此时刻保持着清醒的认识,他在各种场合反复强调,反对别人将“大师”这样的帽子强加于他,他甚至认为自己连“哲学家”这样的称谓都够不上。因为哲学家要创造出一套思想,让别人来研究。而大师则是要提出一套让全世界都承认的理论。他之所以认为现在是一个没有大师的时代,是因为我们还没有一个思想的理论体系被大家普遍接受,还没有出过一本影响世界的类似《新教伦理与资本主义精神》这样的划时代著作。

1969年,去往江西鲤鱼洲建设草棚大学前,汤一介与妻子乐黛云及儿子汤双在天安门前合影。

汤一介认为对自己较为准确的定位是“哲学史家”,即研究历史上哲学家的学者。至于当前没有出现“大师”或“哲学家”,他认为除了天赋以外,社会环境的桎梏也是一个重要原因。惟有允许对主流思想的质疑,甚至是颠覆性的质疑,才能推动哲学的发展,才能促进哲学家的诞生。他这样反问道:“把思想禁锢在一个框框里边,怎么能产生大师,怎么能产生划时代的著作?”试问,谁又能直面汤一介的这一反问呢?

《儒藏》标准:“一百年不会有人来超过我”

2003年,汤一介以76岁高龄发起并主持儒藏工程,组织协调国内外20多所大学400多人的庞大编撰队伍,事事亲历亲为,他竟然乐在其中,毫无倦意。因为编纂《儒藏》是汤一介的夙愿,早在1989年他就曾提出了这一课题。他始终认为,编篆《儒藏》是为中国传统文化迎接未来新挑战构建的一项重大而又伟大的工程。有人质疑说,清代纪晓岚编篆的《四库全书》,除去其中的佛、道、韩、墨等内容,其实就是一部《儒藏》,所以没必要劳民伤财去编新的《儒藏》。汤一介却完全不这么看,他认为《四库全书》编篆未善、错漏不少、体例不符、使用不便、收录不全,所以《四库全书》是清代学术一个标志性的成果,但绝非终点。此外,自宋朝以来,我国历朝历代都编有《佛藏》和《道藏》,20世纪80年代以来我国曾推出过《中华大藏经》和《中华道藏》,但始终未出版《儒藏》。这与儒家在我国历史文化史上的地位极不相称,也不能满足研究界对系统性资源日益增长的需求。

汤一介先生

汤一介主持编篆的《儒藏》,不仅要把中国的儒家典籍收录其中,而且韩国、日本、越南等国学者用汉语写作的儒学著作也将被囊括进来,可谓是集中华文化精髓之大成、系统全面整合儒家文化瑰宝的重大文化工程。对此,汤一介一反一贯的谦虚低调作风,表现出了高度的自信。他说:“我的梦想就是让我们的《儒藏》成为全世界最权威的范本。”“我的标准是,我编了《儒藏》之后一百年不会有人来超过我,而且世界上通行的儒学研究的本子就是我这个本子”。说话掷地有声,毫不含糊。自立项至今,8年过了去,《儒藏》(精华编)已经出版了40册,近3000万字。在汤一介制定的十年规划中,《儒藏》的任务是完成330本的编篆工作和一部《儒藏总目纲要》。孔夫子曾有言曰:“其为人也,发愤忘食,乐以忘忧,不知老之将至云尔”,说的就是今日汤老先生之精神状态吧!但如果我们知道他于2004年即被查出有肝硬化的内情,我们就会明白,汤一介的老骥伏枥,与其说是一种精神状态,不如说是一种对国家、民族强烈的责任感使然。既然儒家文化是中华传统文化的主体,作为炎黄子孙,尽早编好《儒藏》,就是一份义不容辞的责任。

伉俪情深:“同行在未名湖畔的两只小鸟”

汤一介和夫人乐黛云,一个是名满天下的哲学大家,一个是中国比较文学的拓荒者和公认的权威专家,被誉为未名湖畔的学界双璧。自从1952年两人因书结缘而结婚以来,至今已经走过了整整60年,按欧洲风俗,他们的婚姻可以被称作是“钻石婚”了。人们惊叹的是他们婚姻的持久和学术上的相得益彰,而留在他们记忆中的,更多的是那份相濡以沫的恩爱和不离不弃的坚守。

1958年初,在北京大学中文系担任教员党支部书记的乐黛云被打成右派,进而被开除党籍和公职,每月仅16元生活费,并被勒令立即下乡劳动。处在当时的情境中,家里人与右派“划清界线”是很普遍的做法,但汤一介不仅始终没有与乐黛云划清界线,反而坚持找有关部门申诉,试图证明乐黛云是一名彻底的布尔什维克,结果使他自己捞了个“严重警告”的处分。在乐黛云被下放劳动后,汤一介在给她的信封上始终坚持写上“乐黛云同志收”,孰料又被当作“与阶级敌人划不清界线”的现实典型而遭到严厉批评。但无论怎样,汤一介与乐黛云始终不抛弃、不放弃,共度时艰,共担风雨,直至云开雾散,春暖花开。

2011年,汤一介与乐黛云和学生们一起合影。

在当年写给乐黛云的情书中,汤一介这样表露心迹:“烈焰转瞬即逝,但它照亮的面积更广阔。我想,就让我们走到一起吧,那是两支烈焰的汇聚!”年轻的乐黛云在抒发豪情壮志时也曾说过:“生活应该燃起火焰,而不只是冒烟!”他们深情牵手,不急不缓,相携而行。他们一生没有惊天动地的壮举,但他们用60年的坚持证明了他们确实是两股烈焰的结合,热烈而持久。汤一介则认为,他和乐黛云是“未名湖畔的两只小鸟,是普普通通、飞不高、也飞不远的一对。他们喜欢自由,却常常身陷牢笼;他们响往逍遥,但总有俗事缠身!现在,小鸟已变成老鸟,但他们依旧在绕湖同行。他们不过是两只小鸟,始终同行在未名湖畔……”

1952年,汤一介与乐黛云结婚。

2005年,汤一介与乐黛云。

2005年,汤一介与乐黛云在未名湖畔。