“非遗+”的时代命题

2022-11-19 05:28:01姜鸣

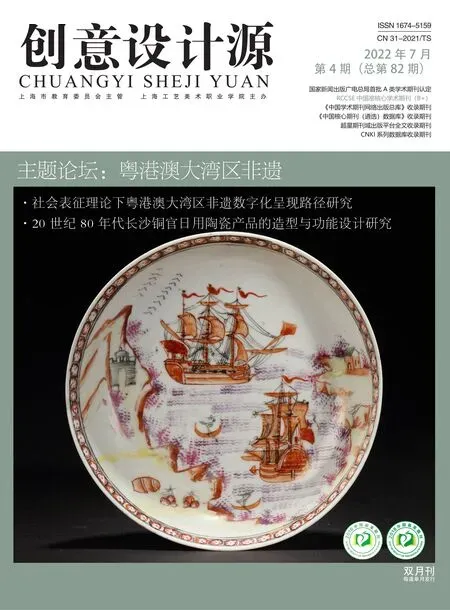

创意设计源 2022年4期

大湾遗珍,珠水同源。

非遗常植根于带有独特印记的文化土壤中,生于斯,长于斯。非遗承载着文明的给养,诉说着历史的情愫,虽千载之下,却仍令人感奋不已。

从谱系里追溯传承基因,在比照中觅求流变创意,其实何止于粤港澳大湾区。非遗走进生活,已然成为当下无以计数人群的经验事实,无以计数的事实也足以证明,系统化、功能化、精细化地保存、赓续、拓展非物质文化遗产的能量,已然成为时代的命题。

回应时代的命题,亟须我们不断从实践中加深问题意识,拓展创造空间。

正因为非遗的文脉博大精深、渊源有自,才需要我们爬罗剔抉、细加盘点,做好学理阐释与数字化记录、保存等奠基性工作。

非遗的场域隐含着文明探源、价值认同和创新发展等多重机理。当代语境下“非遗+”生态圈的构建,已超越了聊发思古之幽情,而着眼于推动实践的转向,并围绕非遗的创造性转化、创新性发展持续发力。

于是,非物质文化遗产得以在未完成式的进行时态中,遵循着其中的价值逻辑、技术逻辑和市场逻辑,不断地向下扎根。由此,使非遗保护在“见人、见物、见生活”的意义上拥有了明确的指向。

传统遗产与时代机遇的碰撞纽结,萌生出新的体验和诉求,并由此打开越来越多的可能。非遗的伟力,正是在这种文化迭代和诗性畅流中,跨越岁月的长河,不断地得到弘扬和彰显。

猜你喜欢

华人时刊(2023年15期)2023-09-27 09:04:24

古今农业(2022年1期)2022-05-05 06:58:30

房地产导刊(2022年1期)2022-02-28 08:10:20

房地产导刊(2021年12期)2021-12-31 05:15:24

现代装饰(2020年12期)2021-01-18 05:37:58

现代装饰(2020年10期)2020-10-28 07:30:06

中国外汇(2019年12期)2019-10-10 07:27:02

今日中国·中文版(2019年8期)2019-08-23 01:17:44

消费导刊(2018年20期)2018-10-19 08:22:26

金桥(2018年4期)2018-09-26 02:24:50