哀死思远:滇中地区青铜文化中的牛元素刍议

马冲

一、滇中地区青铜器牛元素概况

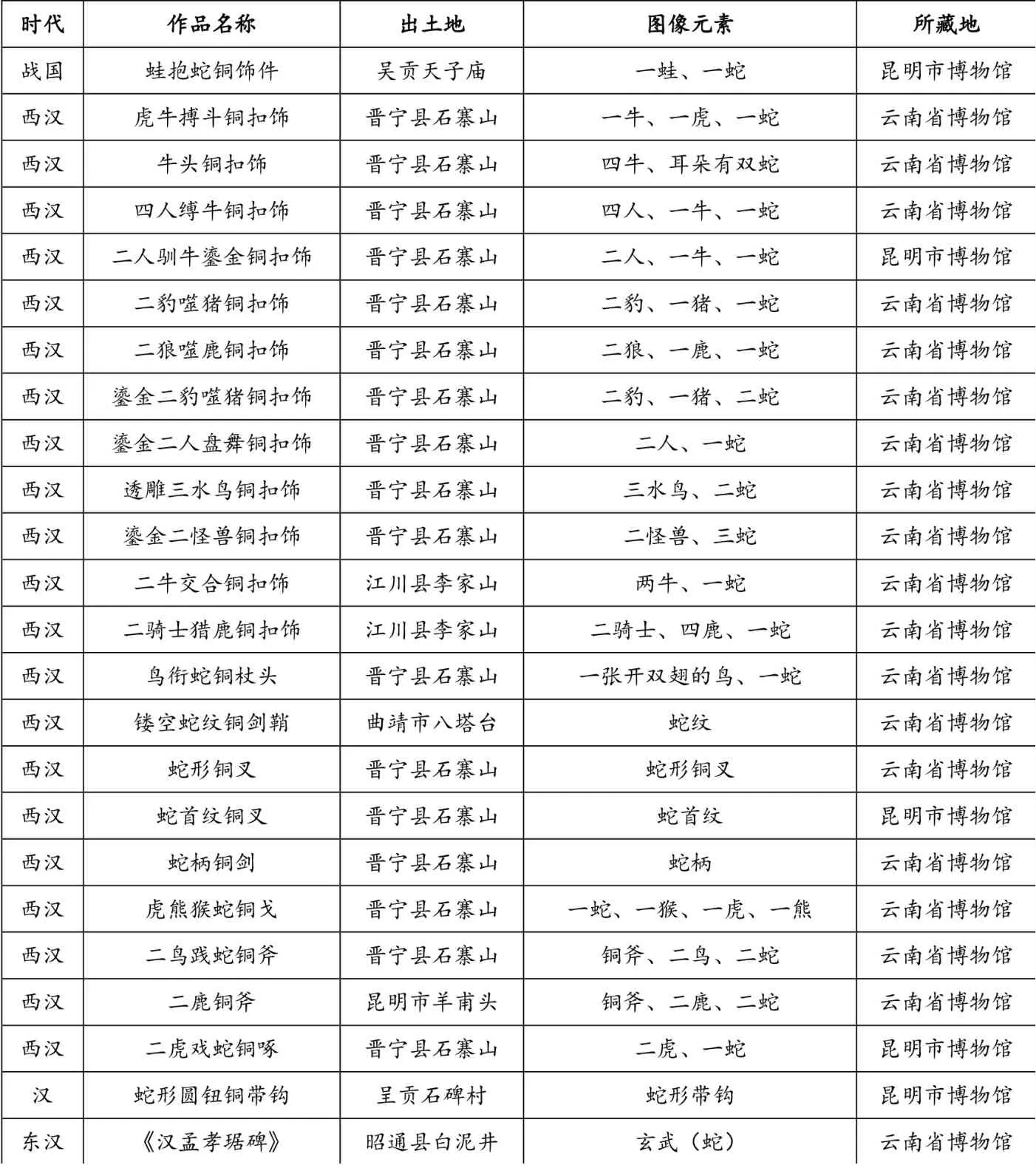

云南省博物馆与昆明市博物馆展出的众多青铜器文物中,多数含有牛元素,两馆所藏青铜器文物主要来自晋宁县石寨山遗址、江川李家山遗址、呈贡天子庙遗址。虽说对某一现象的探讨需要尽可能考察实物所在地的各大博物馆,对视觉材料要尽可能多的占有,方能提出合理的观点。但滇中墓葬出土的青铜器文物具有雷同性,只是在装饰上略有差别。比如,含有牛元素的青铜器多出现在贵族墓葬中,且多集中在贮贝器、铜扣饰、铜枕、铜啄上,也有单个的铜牛头或牛角散落在墓主人的周围。表1 是笔者根据云南省博物馆、昆明市博物馆所藏的青铜器文物,汇总出的带有牛元素的青铜器文物。

由表1 可知,滇中地区青铜文化持续的时间为战国中期至东汉初期,且饰牛青铜器多集中在战国、西汉这一时间段内。除了作为单个立牛或卧牛焊铸在铜戈、铜壶、铜啄、铜筩上,牛还与人、蛇、虎有密切联系。比如,晋宁县石寨山出土的“鎏金骑士贮贝器”,子盖为圆片形,盖的中央焊一铜柱,柱端接一长方形铜片,其上为静态的骑马鎏金人物像,母盖周缘焊铸四牛,四牛形体相近。贮贝器的腰部还饰有虎作双耳。

表1 云南省博物馆、昆明市博物馆所藏带有牛元素的青铜器文物汇总

从文献上看,《史记》和《汉书》中都有对滇国的少许记载。《史记·西南夷列传》载:“此皆魋结,耕田,有邑聚。其外,西自同师以东,北至楪榆,名为嶲、昆明,皆编发,随畜迁徙,毋常处,毋君长,地方可数千里。”[1]1948也就是说,滇人以耕种为生,按村寨集居。同师(今云南保山)、楪榆(今云南大理)、嶲(古为邛都国,今四川)、昆明的民众将头发编成辫子,随牲畜迁徙而无固定住所。《史记·西南夷列传》又载:“巴、蜀民或窃出商贾,取其筰马、僰僮、髦牛,以此巴、蜀殷富。”[1]1949在秦灭汉兴之际,巴郡、蜀郡的民众私下将牦牛、筰都的马作为商品出塞流通。《史记·西南夷列传》还载:“及元狩元年,博望侯张骞言使大夏来,言居大夏时见蜀布、卭竹杖,问所从来,曰:‘从东南身毒国,可数千里,得蜀贾人市’。”[1]2348元狩元年(公元前 122 ),张骞从大夏归,说曾在那里见到蜀地的布匹和邛都的竹杖,是大夏与东南边的身毒国(今印度)交往换来的。之后,有汉武帝命令王然于、柏始昌、吕越人等寻找身毒国,他们从西夷的西部出发,却被昆明国阻拦。《史记·大宛列传》载:“乃案言伐宛尤不便者邓光等,赦囚徒材官,益发恶少年及边骑,岁余而出敦煌者六万人,负私从者不与。牛十万,马三万余匹,驴骡橐驼以万数。”[1]2095蛮夷贪图汉王朝的财物,张骞作为中郎将出使西域,带去牛羊几万只,钱财布匹几千万。太初二年(公元前 103)夏,6 万名士兵从敦煌出发,携带 10 万头牛、3 万多匹马以及各种兵器,目的是攻破小国大宛,获取良马。

两书虽然都有对“西南夷”的记载,相较之下却有少许差别(见表2),且《汉书》所记载的内容比《史记》更加详尽和丰富。

表2 《史记》与《汉书》中有关“西南夷”记载的对比汇总

《汉书》记载:“以兴头示之,皆释兵降。句町王禹、漏卧侯俞震恐,入粟千斛,牛、羊劳吏士。立还归郡,兴妻父翁指与兴子邪务收余兵,迫胁旁二十二邑反。”这里讲述的是牂柯太守陈立在诛杀夜郎王兴之后,以头示众及其部众投降的场面,引得句町王禹、漏卧侯俞恐惧,于是缴纳一千斛谷子和牛、羊犒赏汉朝的士兵。又有“高后自临用事,近细士,信谗臣,别异蛮夷,出令曰:‘毋予蛮夷外粤金铁田器;马、牛、羊,即予,予牡,毋与牝。’老夫处僻,牛马羊龄已长,自以祭祀不修,有死罪,使内史藩、中尉高、御史平,凡三辈,上书谢过皆不反。又风闻老夫父母坟墓已坏削,兄弟宗族已诛论”[2]2353-235。以上是南粤王上书汉文帝,抱怨高后忠奸不分,理由为:(1)禁止汉王朝将铁器农具给南粤;(2)赠予南粤祭祀的是公牛、雄马、公羊,而不给雌,现如今,所给予的公牛、雄马、公羊皆已年迈,而无法继续参与祭祀;(3)父母的坟墓被损坏,以及兄弟们被诛杀。总之,不管是夜郎王还是南粤王,都从属于西南夷的范畴,皆区别于正统的汉王朝体系。

通过梳理文献,只能了解到滇国的大致疆域、民俗及其与汉王朝的关系,对牛文化的描述是欠缺的。但是,夜郎、南粤是与滇并存的国家,其最接近滇人的风俗习惯和社会史实,并反映了西南少数民族的民族意识和宗教信仰,即牛既是汉王朝为彰显天朝上国的权威,使周边小国成为其附属国,进行物质交换、文化交流的载体之一,也是西南夷地区上贡给汉士兵的物品,还是参与祭祀的神物。

二、墓葬空间中饰牛青铜器的特殊内涵

滇中地区有关牛文化的讨论,影响最大的是“牛作为祭祀功用”的观点,徐政芸认为牛的用途是献祭时的牺牲,且所挂牛头数量的多与少和墓主人的财富与社会地位有关。汪宁生[3]强调,牛虽是六畜之一,但因为岩画上的牛鼻多不穿绳,说明它在当时并非用于耕田,而是供食用和祭祀。张伟文通过对西汉时期典型青铜器图像内容的描述,认为滇人视牛为神的使者,爱护牛、敬重牛的现象是常见的。另外,李昆声[4]在思考云南牛耕的起源与牛耕技术从何处传入时,提及有众多精美的青铜锄具用于礼仪,也有并非具有实用性的铜犁或明器犁。童恩正[5]将滇国的社会阶级分为贵族、平民和奴隶三层,平民层具有自主性,享有参加宗教祭祀的权利和剽牛、乐舞的活动。樊海涛[6]关注与牛相关的铜扣饰,把斗牛、缚牛与祷牲祭祀看作宗教仪式的一部分。

张彦[7]、刘西诺[8]认为“牛是财富的象征物”,多装饰在贮贝器的盖面,用于贮存货币,只有拥有丰厚财产的贵族或奴隶主才能占有,体现了墓主人的财富、社会地位和身份。

少数学者认为“牛具有神性”,如学者管彦波、孔德馨等。管彦波认为牛是沟通天人的神物;孔德馨通过阐释分食牛肉可实现神性的传递来解释“牛具有神性”这一观点。

还有一种说法将“滇文化中的动物形象说成是斯基泰文化、北方草原文化影响下的产物”,以白鸟芳郎与张增祺为代表。白鸟芳郎[9]认为石寨山遗址出土的动物相噬图像和马具,具有明显的北方游牧民族文化特征,这是受到了斯基泰文化的影响,而马具如实披露出与北方骑马民族文化之间的关系,将斯基泰文化传入云南的是汉代的“昆弥”。张增祺[10]强调云南青铜时代的外来文化一部分来自中亚或西亚地区的斯基泰文化和北方草原文化,另一部分是当地民族的改制和创新。但白鸟芳郎与张增祺的观点并非学界共识,且受到肖明华、田晓雯、邱兹惠、杨勇的质疑。

以上 4 种观点皆有其合理的依据,即利用滇国留存的视觉材料加以分门别类,如贮贝器上的牛图像象征墓主人的财富、地位及身份;铜扣饰与斗牛、诅盟与剽牛等祭祀场面相关;通过石寨山铜鼓中牛位置的不同,认为可以实现从世俗牛向神圣牛的神性传递。然而,这样的探讨似乎将饰牛青铜器与随葬器物所构建的墓室空间,以及深居其中的墓主人分离开来了,饰牛青铜器并非为其服务,倒成了各个文物之间相互竞技的场域。因此,笔者认为,必须围绕着墓主人及其丧葬系统进行研究,才能更好地解释随葬饰牛青铜器的内涵及其特殊性。

以江川李家山古墓群为例,M24、M17、M21、M23 号墓坑皆为竖穴土坑,此类墓葬形式显然是模仿或继承了商周至战国末年中原地区的葬俗。这些墓坑为贵族墓葬,随葬器物中的铜枕、贮贝器、铜针线盒、铜杖头上都有牛元素。4 个墓坑有一定的规律可循。

第一,饰牛青铜器均环绕在墓主人的周围,与玉镯、铜镯、玉耳环、玛瑙、玉管、铜扣饰等装饰品一样,都体现着墓主人的身份、社会地位及财富(见表3)。通过铜镞、铜斧、铜剑、铜臂甲、铜戈、铜矛等文物,可辨别出M21、M24 号墓坑为男性贵族墓;因M17、M23 号墓坑中有针线盒、铜针、玉镯、铜镯等文物,可认为M17 和M23 号墓坑为女性贵族墓。以江川县李家山M24 号墓坑为例,尽管墓主人的骨架已成碎片,但通过铜枕和铜伞盖可判断其头部所在的位置,即朝向西方。这是因为饰牛铜伞盖下面大多压有头骨残片或牙齿,推理可知,埋葬时其放于木棺头端或撑于逝者头部。在石寨山M82 号墓坑的随葬品中,逝者近脚端的位置放置了一层铜饰牌,并以牛、猴、鸟作为边饰。由以上可知,在丧葬系统中牛与逝者紧密相连。

表3 江川县李家山 M24、M17、M21、M23 号墓坑的饰牛青铜器汇总

第二,牛首铜杖头、铜啄、铜鼓、铜尊、贮贝器展示的是逝者的等级与权势,并且生者希望逝者在另一个世界的处境与生前相似,即在死后继续拥有等级与权势,使儒家的“象生”观念和理性主义得到强化。晋宁县石寨山出土的“刻纹铜片”表明牛是战利品,是墓主人与昆明人作战的丰硕成果。铜枕、玉耳杯、铜杯、石杯、针线盒等实用器具的出现,暗示了死后世界物质的匮乏。出于希望逝者在死后世界也可以像生前一样幸福生活的想法,生者将逝者生前所用的器物由现世转向地下。比如,石寨山M6 号墓坑出土的“自然形屋宇扣饰”[11],楼正中有一饰蛇的楼梯,左边为跽坐者、生火者,以及翻搅釜中的食物者,右边为五头牛,它们身后有豕、马、羊等,其目的是提供给逝者一个与生前相似的场景。

不管是逝者生前使用的器物、死后随葬的冥器,还是亲朋好友的祝器,都是为墓主人一人服务的。一方面,“送死”体现了生者对逝者的哀悼与关切,牛元素正是在这种“哀死”的背景下出现的。新石器时代的文山麻栗坡大王岩崖画便是“牛牲祭祖”的集中映射[12]。另一方面,“抚生”彰显了生者的孝道与期待,为个人和家族的利益而祷告。“虎牛铜案”表达了大牛与小牛的关系,小牛藏在大牛的下方,可以理解为生者感念逝者恩德的一种映射。多数时候,对生者福祉或社会地位的考虑可能高于为逝者的考量,这种态度集中反映在各种葬历、堪舆之书,或时日占卜之书中[13]。当然,也有学者巫鸿提到的“孝子的表演”和“父母悼念夭折孩子的诔文”两种情况[14]。汉代孝子与列女图像的出现,似乎并非在赞扬人物展露出的孝道与忠贞故事,而是对某种理念的诠释,孝子与列女图像只是承载这一概念的媒介。

若从文献考虑,牛是用来祭祀四时、阴阳使者孟康、祀三一的,且是高规格的仪式。《礼记》中记载:“燔柴于泰坛,祭天也;瘗埋于恭折,祭地也;用骍犊。埋少牢于恭昭,祭时也;相近于坎坛,祭寒暑也。”即祭祀天地、四时以赤色牛犊为祭品。《汉书·郊祀歌》中载:“灵之车,结玄云,驾飞龙,羽旄纷。”“牲茧栗,粢盛香,尊桂酒,宾八乡。”[2]698-699这两句讲到飞龙拉着青云环绕的神灵车,用鸟的羽毛和牛尾装饰的旌旗随风飘动;借牛犊和芬芳的谷物以及桂花酒,邀请八方之神,以此希冀神灵停憩。

《汉书·郊祀志》中载:“秦襄公攻戎救周,列为诸侯,而居西,自以为主少昊之神,作西畤,祠白帝,其牲用骝驹、黄牛、羝羊各一云。”[2]779秦襄公因攻打犬戎救幽王而被封侯,用驹、黄牛、羝羊祭祀少昊。在《通典》中便有“六辂祭祀”的说法。《汉书·郊祀志》中又载:“春以脯酒为岁祷,因泮冻,秋涸冻,冬塞祷祠。其牲用牛犊各一,牢具圭币各异。”[2]786春冬与四季的仲月都会用牛犊祭祀,圭币的数量各有不同。“古者天子以春秋祭泰一东南郊,日一太牢,七日,为坛开八通之鬼道。”又有“古者天子三年一用太牢祠三一:天一、地一、泰一。”[2]792“泰一、皋山山君用牛,武夷君用乾鱼,阴阳使者以一牛。”[2]792-793天子于春秋两季前往郊外,用太牢祭祀泰一,并维持七天之久,而每三年至少有一次以太牢祀三一,其中用牛来献祭泰一、皋山山君和阴阳使者。“祭日以牛,祭月以羊、彘特。”[2]799这说明在春分时节祭祀太阳神,可以祈求国泰民安、风调雨顺。《逸周书》中载:“是月也,玄鸟至。至之日,以太牢祀于高禖。天子亲往,后妃率九嫔御,乃礼天子所御,带以弓韣,授以弓矢于高禖之前。”[15]此处是说天子与后妃在仲春之月,用牛、羊、豕在郊禖祭祀。“杀牛祭柱铜扣饰”与“四人缚牛铜扣饰”便是祭祀四时、阴阳使者孟康、祀三一的图像表达和视觉展现,证实了牛在滇国民众敬拜中的重要作用。

牛是沟通天人的使者,具有通神的效用,而铜牛头、牛角是全牛陪葬的替代物。石寨山M23 号墓坑的遗物是按照秩序排列的,在铜壶和贝的左右摆有长方形的朱漆大案,其上置有三排耳杯。在东面有散落的耳杯,最大的耳杯放在漆案的外部,宽约13 cm,杯内有鸡骨一架,其旁又有狗骨一堆[16]。另一例是 1960年4 月发掘的M43 号墓坑,随葬品中有 5 件漆器(编号为A至F),从形状上辨别,A为盘,直径 10 cm,内有鸡骨;F为盘,朱色,内有鸡骨,直径 14 cm[17]。将活着的鸡和狗同逝者一同陪葬,有辟邪禳灾和忠诚护卫的作用。关乎国家昌运和命脉的祭祀会使用牛和羊,普通民众驱鬼会使用鸡和狗。由于牛具有神性且体量庞大,不适宜整只祭祀或随葬,所以铜牛头是其他青铜器上装饰的说法有待商榷,应是人们相信牛的部分结构与整头牛具有相通的功能,所以墓葬中有大量环绕在逝者身侧的铜牛头和牛角。如李家山古墓群中,M47号墓坑为二男合葬的大型墓,棺内并列置两棺,右侧主棺由整块宽大的木板制成,长2.05 m、宽 0.8 m,四周出铜牛头[18]。更早期的殷墟西区701号墓西侧二层上埋有两个殉人,其中有一位头戴牛头形面具。可见,牛头形面具既是墓主人在阴间的护卫,也有压胜镇墓的作用。

总体来说,牛元素出现在墓葬系统中,一是体现了“送死”与“抚生”、“哀死”与“思远”的儒家孝道观、生死观与灵魂观。作为重器的贮贝器、铜尊、铜鼓、铜啄、牛首铜杖头等,彰显了逝者的等级、权势与社会地位,生者希望逝者在来世可以继续拥有财富和权势,从而强化了儒家的“象生”观念与理性主义。铜枕、玉耳杯、玉镯、铜镯等生器反映了逝者死后的体面和物质的匮乏,所以需要模仿生前的生活。二是在汉人的知识体系中,牛的重要用途是祭祀时的牺牲,铜扣饰上的祭祀场面便是宗教仪式的视觉呈现。三是牛是沟通生者与逝者的桥梁,是沟通天人、通神的工具。牛角和铜牛头的大量出现,应是代替整只牛作为献祭,这可以由墓葬耳杯中随葬的鸡骨、狗骨看出,且牛角声是非尘世的声音,具有去驱邪禳灾、护卫墓主人的功能。

三、铜扣饰中牛与蛇并组问题的探析

不论是表现祭祀场面的铜扣饰,还是与牛有关的动物搏斗铜扣饰,都有蛇的身影。显然,明晰蛇在铜扣饰中的意义,有助于我们探讨牛与蛇并组的问题。通常蛇在铜扣饰中扮演着承载物的角色,多出现在相噬动物的下端或部分躯体缠绕在动物身上,且一般咬住动物的腿部。蛇与牛并组,代表搏斗、狩猎、祭柱等场面的危险性,也是对“孝道”的传达与内化。目前学界对蛇文化的探讨,主要有以下几种观点。

第一,汉文化龙观念的影响,使得滇人崇拜蛇。这一观点以肖明华[19]为代表,通过对比石寨山滇王墓和中山王刘胜夫妇墓出土的玉衣,得出两件玉衣的制法具有一定的相似性,进而表明滇王墓出土的玉衣制法受到了中原汉文化的影响。黄美椿[20]认为蛇为水神,是龙的祖型。

第二,蛇被当作图腾,供人们祭祀和崇拜。邢琳[21]认为蛇在农业仪式中出现,有祈求风调雨顺、五谷丰登的功效,是农耕神。刘体操[22]从民俗学的角度,以贮贝器、孔雀衔蛇、饰蛇青铜兵器等为例,分析了古滇人的蛇崇拜问题和意义。童恩正[23]认为之所以在杀牛祭祀的仪式中常有缠绕铜柱的蛇,是因为滇民居于南方,于是产生这种图腾崇拜。

第三,土地的象征物和地的繁殖力。这一观点以冯汉骥[24]和樊海涛[25]为代表。

第四,出于艺术中构图的考量。杨勇[26]认为铜扣饰上的蛇与其他动物、人相互交织,底部蛇的出现,使得纷乱、无序的画面重归和谐、统一。

以上观点,只有第一种重视墓葬空间的概念,得出蛇崇拜与中原丧俗之间的联系,其他的讨论使蛇取消了特殊性,似乎换任何一个动物都成立,具有普遍性。

从文献上看,蛇是恶与不祥的象征,总是危及先民的生命。《文子》中有载:“禽兽虫蛇,无不怀其爪牙,藏其蛰毒,无有攫噬之心。”[27]11“鸟兽虫蛇,皆为民所害,故铸铁锻刃以御其难。”[27]78其意为蛇的爪牙藏有剧毒,易害百姓,所以他们会铸造兵刃来抵御灾难。《左传·文公》中记载:“有蛇自泉宫出,入于国,如先君之数秋八月辛未,声姜薨,毁泉台。”鲁国国君认为,正是蛇的出现,导致了鲁国王后的死亡。因此,蛇被视为不吉的象征。

根据笔者考察的饰蛇青铜器(见表4),得出滇国的蛇元素有以下几个特性。

表4 云南省博物馆、昆明市博物馆所藏饰蛇青铜器文物汇总

第一,蛇是恶的化身,需要踩蛇以驱邪禳凶。巫鸿[28]曾认为蛇对墓中的尸体有极大的危害,这一观点似乎可以解释为何在祭祀的立柱上会有蛇的形象。蛇的出现,提供了死亡的预警,是死神的象征。图1 为“鎏金二人盘舞铜扣饰”,二人托盘,挥动身躯,应是通过肢体动作来达到娱神辟恶的目的。图2 为“二骑士猎鹿铜扣饰”,在鹿的脚下有蛇,既是墓主人崇尚狩猎的表现,又暗示旅途的不确定性与危险性。将“二骑士猎鹿铜扣饰”置于所处的墓葬空间中,便是在规避危险因素,为亡人祈福。

图1 鎏金二人盘舞铜扣饰

图2 二骑士猎鹿铜扣饰

第二,蛇的墓葬属性,即代表永恒时间,拥有不死之身及蜕皮的能力。这是通过随葬遗物得出的结论,生者希望逝者的灵魂不灭。所有关于动物相噬的铜扣饰与非搏斗的静态主题的铜扣饰,皆发掘于墓葬系统中,其应具有护卫逝者和驱鬼镇邪的功用。在汉代的美术作品中,画像石、帛画中的蛇形象,都在暗示周围的场域为地府或幽都,因为蛇本是地府之物。

蛇似乎拥有着不详的特质,导致人的死亡,且与鸟兽虫三物危及民众的生命,因而必须被踩在脚下。蛇本是地府之物,有不死之身和永生的能力,与牛的部分功能相似,皆为逝者服务。铜扣饰中蛇与牛并组,一方面是前者的现身,强化了后者的神性,使其区别于凡间的现世之物,成为理念的承载物。另一方面,蛇恶的特质形成了地府死亡的场域,与墓室空间相呼应。蛇与牛具有相近的功能,即为墓主人服务,使其灵魂不灭,能够顺利进入地府或幽都,使生者与逝者永远分离,并使逝者明白生者的孝心。这种对逝者的哀悼与怀念,不忘其恩德的表现,体现出“哀死思远”的死亡观与孝道观。

四、结语

滇中地区青铜文化的持续时间为战国中期至东汉初期,且饰牛青铜器多数集中在战国、西汉这一时间段内。《史记》《汉书》中都有滇国的零星记载,两者所记载的信息虽有细微差别,但大体上具有一致性。两书中皆描述了与滇并存的国家夜郎、南粤,其最接近滇人的风俗习惯和社会史实,显示了西南少数民族的民族意识和宗教信仰,即牛是物质交换、文化交流的载体,是战利品和上贡给汉士兵的物品,亦是参与祭祀的神物。牛与墓主人休戚与共,装饰在贮贝器、铜扣饰、铜枕、铜啄等重器上的牛元素,体现出生者对逝者的哀悼和祭奠,是“哀死”与“思远”、“送死”与“抚生”的儒家孝道观的映射,虎牛铜案与牛头铜扣饰便是此理念的视觉呈现。从文献上看,牛作为献祭时的牺牲,是祭祀四时、阴阳使者孟康、祀三一,同时,牛在墓葬中具有护卫亡人和驱凶禳恶的作用。而蛇具有不详的性质,其与牛的并置,一方面展示了特殊的死亡场域,另一方面是为逝者服务和为生者祈福,使逝者明白生者的孝心。总之,牛的出现构建了逝者生前起居、祭祀仪式及通神的丧葬系统,体现了滇民的生死观、孝道观、灵魂观等巫术思想与美学内涵。