20 世纪 80 年代长沙铜官日用陶瓷产品的造型与功能设计研究

王巍,胡钰

引言

20 世纪 80 年代的长沙铜官日用陶瓷产品以实际应用为基点,以功能效用为主导,是集生产材料、制作工艺、科学技术,以及生理、心理、经济、艺术于一体的综合性设计。长沙铜官日用陶瓷产品包括贮藏器、饮食器、炊器、陈设用具、文房用具、民俗用具和杂器七大类。回溯长沙铜官日用陶瓷的发展历程,学界对其研究多侧重于传统长沙窑的窑址、烧制工艺、图形纹样等方面,较少关注近现代日用陶瓷的研究。随着时间的流逝,当初生产制作长沙铜官日用陶瓷的参与者大多已作古或年迈,因此,对这一时期陶瓷历史的研究尤为迫切。长沙铜官日用陶瓷的社会价值不仅在于向本地居民或第三世界国家的人民输出日用陶瓷产品,更反映了这一时期国家文化的追求方向、经济的发展程度、生产力的发展水平,以及世界格局的变迁。

一、长沙铜官日用陶瓷产品造型设计特征的影响因素

解放前,长沙铜官日用陶瓷主要以家庭作坊的形式生产经营,员工一般由家庭内部成员或少数打工人员组成,以住宅为生产场所,制作、贮存和经营都在同一空间内。解放后,长沙铜官日用陶瓷生产主体的结构发生了变化,开始由个体手工业走向集体化与合作化,最终经历了从互助组走向生产合作社、国营陶器总厂、市属陶瓷公司、省厅直属企业等阶段。强大的领导体系与组织结构的建立,使长沙铜官日用陶瓷由分散的状态逐渐向系统化、集中化、规范化和多样化转变,为长沙铜官日用陶瓷工业化的生产与发展开创了良好的开端。原料、工艺、开放的市场环境与人们的生产生活习惯都潜移默化地影响着长沙铜官日用陶瓷产品的设计,形成了具有地域性和时代性特征的产品造型。

(一)原料与工艺奠定了长沙铜官日用陶瓷产品的造型特征

独具特色的本地原料使长沙铜官日用陶瓷有其独有的特点。铜官地区群山起伏,地底蕴藏着丰富的制瓷原料和燃料。从原料方面看,长沙铜官日用陶瓷主要采底土、料土和无名土等[1]。底土为一般黏土,含杂质,是生产普通陶瓷的原料;料土是铜官的优质陶土,也是陶瓷制作的主料,分为红色和白色 2 种颜色,前者土质细腻,二氧化硅含量较高,可塑性强,后者含石英,粉质略粗,但具有增强骨架的作用;无名土含三氧化二铁较多,适合于紫砂原料。通过原料的科学配比,再选取滨泥、柴灰、黄泥、铜粉、米汤汁、松块等材料,可调制成黑色、绿色、黄色、红色等颜色。不同的原料配比对应不同的烧制工艺与烧成温度,使长沙铜官日用陶瓷产品最终呈现的造型、格调、质地和色彩均不相同,极大地丰富了陶瓷艺术的表现形式。

(二)环境与市场的开放使海外来样加工密切

任何艺术的存在与发展都必须建立在一定的环境基础上。改革开放刺激了中外文化与商业的交流,西方文化通过商业需求附加到长沙铜官日用陶瓷产品的设计中。为提升产品的市场竞争力,湖南省铜官陶瓷总公司实行了专业化与多样化的生产,产品由粗陶发展到细陶,从传统陶器发展到出口炻器,从内销到出口,扩大了陶瓷技术的对外交流,催生了趋新求异的思潮。不仅广泛吸收如四川荣昌泡菜坛、浙江温州釉面砖、江西卫生洁具、日本炻瓷餐具、英国精细铁炻器等国内外优秀瓷厂的特色产品,使长沙铜官平盘、龙纹杯、洋葱碗、牛奶杯等一系列炻瓷器具在海外市场大放异彩,而且依据外商要求,还定制了以花卉、菱格、动物,以及人物纹样为主的陶瓷图案。一系列新产品的开发,不仅提升了长沙铜官日用陶瓷的制瓷技术与审美,而且使长沙铜官日用陶瓷产品屡获嘉奖,畅销国内外,进而造就了长沙铜官日用陶瓷的可持续性发展。

(三)民间生活方式与长沙铜官日用陶瓷产品的造型特征密不可分

人们常用抽象的图案纹样或吉祥文字装饰器物的表面,以此来寄予内心美好的期望。铜官地区有着敬神信佛的习俗,当地的许多民众将自己的奋斗历程与神明相联系,认为只要虔诚信奉,就能得到神明的眷顾,进而达到实现理想和平安吉祥的目的。祥瑞图案是长沙铜官日用陶瓷产品中较为常见的样式,如龙、松鹤、喜鹊等,以象形的方式直接运用在笔架、筷笼、台灯等日常用品的表面,作为装饰,其栩栩如生的形象和美好的寓意,表达了民众质朴率真的性格与真诚的诉求。此外,用陶瓷制作的避邪瑞兽也常见于街头巷尾,如石狮、脊上龙、脊上兽、七彩鳌鱼等,一般置于屋顶正脊梁的飞檐上或正屋门口的两旁,除了具有装饰效果,还起到了震慑辟邪的作用。类似的设计还有许多,虽表现形式各有千秋,但都体现了劳动人民对质朴纯真生活的向往与期盼,这也是 20 世纪 80 年代长沙铜官陶瓷艺术发展的源泉之一。

二、20 世纪 80 年代长沙铜官日用陶瓷产品的造型设计特征

长沙铜官日用陶瓷产品艺术形式十分多样,不同类别与不同造型的器具有着不同的使用场景与使用功能,涵盖人们的生活、饮食、起居各个环节。陶瓷产品的造型设计不是独立存在的个体,而是考量多方因素之后构成的集合体,是以视觉因素和现实因素为主导,影响着长沙铜官日用陶瓷产品的造型设计。无论是简朴实用的日用陶瓷,还是典雅端庄的艺术陶瓷,造型都对陶瓷的形式产生了极为重要的影响。长沙铜官日用陶瓷产品的造型设计是从简单到复杂,从单一到复合的演变过程,既是多种因素改良升级的结果,也是大众审美提升和社会文明进步的标志。

(一)钝重朴实——饱满性

陶瓷的造型设计是通过物质转化,再加以概括、抽象、变化制作而成的具体的产品或作品[2],其表现形式和语言不同于如实的描绘和依形塑造,而是采取概括和抽象的方法,创造自然界和现实生活中不曾有过的形态[3]。器物自诞生之日起,其造型就与人类活动有着密切的联系,无法脱离现实需求而独立存在。随着社会与科技的不断发展,人们的生产生活随之改变,造型在用途上有了更为细致的划分,在装饰上也有了更高的标准,与之相对应的是日用陶瓷产品的造型也在不断地推陈出新。

中国自古以来就是农业大国,农业是国家的根本,农业经济发展稳定,方可国泰民安。湖南作为我国农业的中坚力量,其结构体系是建立在一家一户的基础上,经过长时间演化得来的,这离不开当地适宜的气候与地理环境,也离不开人民勤奋刻苦的天性,更离不开基础设施的完善。20 世纪 80 年代长沙铜官日用陶瓷产品因其具有品类繁多、规格多样和性价比高的特点,深受农村人民的喜爱,并广泛使用,极大地满足了人们的日常起居与工农方面的盛储需求。

20 世纪 80 年代长沙铜官经典的盛储器有丰收缸、为民缸、利民缸、多用缸、窝缸等 50多种器型。“丰收”寓意与农业相关,陶瓷发展与农业发展密不可分,粮食的大丰收导致盛储器数量的急剧上升,也促进了陶瓷产品品种的丰富与完善。长沙铜官生产的丰收缸器型浑厚圆润、上宽下窄、敞口较大,这种设计既方便取放粮食,又可以在消耗同等材料的基础上,达到存储面积和容量最大,承载物体的缸壁压力却最小。因此,丰收缸具有极强的稳定性和支撑力,夏天可以耐炎热,冬天可以御严寒,能满足 60~180 公斤物品的存储。人们也常会自行制作或购买木质的缸盖搭配丰收缸一起使用,缸盖既可以减少缸内物品与空气的接触,又能防止鼠虫的侵蚀。丰收缸是由当地的黄泥、柴灰和石灰等原料配制而成的,缸体外部施釉,胎色透黄,呈现出棕黄相间的线条肌理,口部未施釉,露出灰白胎色,质地较为粗糙。丰收缸整体追求实用质朴的基调,造型丰满钝重,线条流畅,鲜少有形式变化,这也是铜官本土泥料和制作工艺共同导致的结果。

坛、罐、壶、钵等小型产品满足了厨房的存储需求,其中最值得一提的便是菜坛。菜坛是用于腌制咸菜或泡菜的密封坛,有保鲜和发酵的功效,其腌制出来的菜品在湖南被称为“浸菜”。菜坛的造型较为特殊,由坛盖和坛身两部分组成,坛身饱满,口径与底径大小接近,体态均称自然,在口颈下方有一圈利用口部双唇形成的凹槽,俗称“坛沿”。加水并覆盖碗形坛盖,可将泡菜坛口封闭,隔绝外界空气的同时,防止微生物入侵,坛内蔬菜因缺氧而发酵,在这一过程中产生的二氧化碳可以通过水槽以小气泡的方式排出。因坛内保持着良好的空气条件,腌制品可久藏不坏,体现了造型巧妙、功能实用的特点。除此之外,还有为长时间外出的人们设计的旅行坛,体型较小且便于携带,可分装家中腌制好的“浸菜”,以解思乡之情。

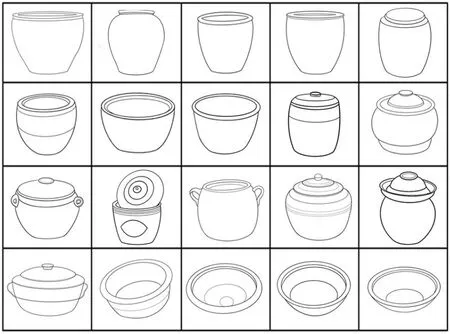

从 1982 年湖南省铜官陶瓷公司产品样本中的经典器型可以看出(见图1),长沙铜官日用陶瓷产品的器型样式多为简单又朴实的对称结构,线条柔和圆润,造型追求平稳与均衡,给人以自然、质朴之感。缸、坛、罐类的盛储器多为丰满圆润且对称的基础造型,针对不同的功能和使用场景,会在原有造型的基础上增设盖子、盖珠、耳等结构,以便人们拥有更加良好的使用体验。钵类中的功用器具与上述盛储器有所不同,它不强调器具给人的直接饱满视觉感,而是在内部空间中以充沛的容量、坚硬的胎壁与厚实的底盘,使人们在使用过程中感受到空间之大、使用之便、体验之佳等特点。因此,功能是日用陶瓷造型设计的产生条件,而造型决定着日用陶瓷产品的外观样式。长沙铜官日用陶瓷产品的每一种造型样式都在不同程度上为人们的生活提供了不同的便利。

图1 20 世纪 80 年代湖南省铜官陶瓷公司产品样本中的经典器型

(二)图形赋意——仿生性

随着时代的变迁,实用与审美需求也始终处于不断变革之中,日新月异的生产工艺促使陶瓷产业不断转型升级,造型样式不断推陈出新。在产品外观方面,设计形式既有对自然物质的直接选择与模仿,也有基于个人观念对事物的抽象思考。长沙铜官的陶工们通常从现有的事物中寻求启发,在原有器型的基础上,通过增减、改进、变异、拼接等设计手法,不断演化出新的造型样式,并细分为形态仿生设计、功能仿生设计和结构仿生设计。

形态仿生设计,即在理解生物形态,且满足实用功能或审美特点的前提下,通过部分或整体的造型变化模仿生物形态,赋予生物意象。由于铜官自然条件优越,陶工们目睹了各种生物利用自己独特的形态与技能,表现出非凡的生存能力,使人不由自主想要模仿。形态是塑造陶瓷产品的一个重要方面,它主要是通过产品的形状、尺度、比例,以及层次关系对消费者的心理体验产生影响,让消费者产生拥有感、成就感、亲切感,同时营造出必要的环境氛围,使人产生夸张、含蓄、趣味、愉悦、轻松、神秘等不同的心理情绪[4]。在长沙铜官日用陶瓷产品中,陶工们大多是对自然物体的具象模拟,并赋予花虫鸟兽一定的寓意,体现人与自然和谐共生的理念。例如,20 世纪 80 年代在长沙铜官生产的动物摆件和筷架,便是通过模仿动植物的外部形态,将人们对生物形态的直观感受进行直接的复刻与运用,除了对大小比例进行调整,并未做过多的改变与装饰,体现了和谐自然之感。

功能仿生设计,指将生物自身的功能转化为产品的功能,使形态与功能产生完美融合。设计对象包括形态、结构、色彩与肌理等,注重将仿生寓意融合在产品的使用功能中。如饮器“公鸡酒壶”,其器形即是模仿公鸡的形态,口肩部的右边为鸡首状,左边为鸡尾状,左右呈对称状态。饱满的腹部为鸡身,依据曲线的变化,上中下 3 段分别有不同走向的羽毛纹路,肌理突出有质感。“公鸡酒壶”的造型围绕中间敦实,提手两边纤长的结构进行设计与实践,有助于器型的平衡稳定,使壶身不易倾倒。管状注口方便酒液的注入,但又不易挥发,中间圆鼓容量大,使得腹部空间得以充分利用,有助于液体的储存。壶嘴与注口齐平,从腹部接入并呈现出由粗变细的曲线状态,使得液体出水流畅,防止流速较快导致易满而漏出。壶把手呈 S 形弯曲状态,在符合人体手部握把姿势的同时,也可以防止手滑。“公鸡酒壶”饮器选用中国民俗文化十二生肖中的“鸡”元素,将产品与动物元素完美融合,展现了巧作性和装饰性的特点,诸如此类的设计产品还有双龙瓶、红酒瓶等(见图2)。

图2 20 世纪 80 年代铜官仿生器皿(部分)

结构仿生设计,是依据不同的目的,找到生物体结构与产品的内在联系,并将其运用到产品的设计中[5]。陶瓷产品设计中的结构仿生是以自然生物的结构、质感或肌理为原型,通过借鉴它们自身的结构与组织,施加创造性的思维与巧妙的工艺,再结合当代的审美特点,以巧妙或夸张的手法创作出既符合现代美感,又不失原始自然形态的和谐之美。在陶瓷产品的结构仿生设计中,应用较多的是植物的根、茎、叶,以及动物的组织骨骼等。20 世纪 80 年代长沙铜官生产的果皮箱,既有对松树、木桩等植物肌理的仿生,也有对兔、猴、龙等动物形态的直接模仿,甚至还有竹背篓的肌理质感,将三者有机结合,在满足功能的基础上增添了趣味性。果皮箱也常作为垃圾桶置于公园或其他自然环境中。运用仿生设计方法制成的垃圾桶,形象生动有趣,一定程度上能够吸引人们的注意力,激发人们的好奇心,从而减少乱扔垃圾的现象。动植物是大自然中的一部分,无论是外部的形态还是内在的主观精神,都能与环境融为一体,呈现出美观与和谐之感。

(三)兼收并蓄——融合性

在社会经济持续增长、人们生活水平稳步提高的同时,设计文化日趋深入,跨国陶瓷艺术交流日益密切和频繁,陶瓷造型设计早已不是单纯的物质形态,还兼具功能与审美,是物质与艺术的综合性表现形式。20 世纪 80 年代的长沙铜官日用陶瓷在造型设计上既保留了传统文化和自身特色,又大胆吸收应用了国内外的设计理念、文化元素、产品造型和先进技术,生产制造了一批当时市场上热销的日用陶瓷产品,并设计了诸多具有外来文化风格的器物,其中较为典型的是炻器。炻器是介于陶器与瓷器之间的一种器胎,具有良好的热稳定性。从外观上看,炻器不施釉,色泽自然,因此也被称为“石胎瓷”[6]。虽然在透明性上不比传统瓷器,却具有比传统瓷器更高的机械强度,能适应急冷急热的温度变化环境,进而更好地为现代生活提供服务。

改革开放之后,由于人们思想观念的改变,常规的造型已无法满足现代人的消费需求。为了提高产品的竞争力,长沙铜官的陶工们秉持着“取其精华、去其糟粕”的原则,在传承自身经典器型和制作技艺的同时,注重对造型的改变和对装饰画面的更新,广泛吸收和借鉴其他地区的经典产品。如浙江温州的釉面砖、唐山的马赛克瓷砖等,这些瓷砖在造型上采用简洁化的设计方法,强调东方美学的“留白”设计理念,遵循着“形式美”的设计原则,没有繁杂的装饰,而是选择以几何图形重复连续的排列方式和简单的花卉图案,形成一种特殊且规则的律动方式。瓷砖很少单独使用,通常依据房屋面积的大小、长宽比例等因素,选择合适的数量与心仪的图案依次排列组合。因此,每一块瓷砖都有特定且相同的比例与尺度。陶瓷产品创造的目的性与规律性形成日用陶瓷产品造型的形式法则,并且陶瓷产品造型中的点、线、面等要素的排列组合,在差异与融合的过程中达到和谐一致,实现了造型的变化与统一。

自广州交易博览会上正式引进日本炻器之后,便开始将其在精工陶区进行批量生产,并予以出口。20 世纪80 年代长沙铜官生产的日用炻器类型包括铁炻瓷、陶都具、铜荷具、铜官具、铜美具、仿唐具和乌金具等。日用炻器作为外销瓷,为迎合海外市场,其器型大多依据外国人的饮食习惯,将常规碟、盘、碗、杯、匙等零散的进餐用具,配套成件数不一的成套餐具,如西餐具、茶具、咖啡具和牛奶具等。由此,长沙铜官便以“套装”形式生产日用陶瓷餐具,并配有整体统一的造型、装饰与釉色。如米白餐具,包含糖罐、茶壶、咖啡壶、沙拉盘、奶杯、咖啡杯等,餐具的整体造型呈扁平状,以圆弧线相连接,壶体不仅吸收了古典造型的端庄与典雅,还体现了现代造型的简约与流畅,浑圆的壶身搭配两旁流畅的曲线,使器形和体量也产生了大小与轻重的对比,丰富了产品的造型语言,给人以丰满、柔和之感。此外,炻器因造型精简、价格低廉、耐刀叉划、质量优良和可高温蒸煮等特点,常得到国外家庭、酒店、餐厅的青睐。据统计,在 1975—1985 年间,铜官炻器的出口产值高达 7 000 万元,外销至 30 多个国家和地区。炻器产品的开发使具有千年悠久历史的长沙铜官陶瓷产业重新焕发生机与活力,进入划时代的新里程。

在本土文化与外来文化的共同影响下,铜官地区广泛吸收各地文化精髓,形成了兼容并蓄、系统完备的陶瓷文化。这既是千年陶瓷历史文化影响的结果,也是新中国成立后,各种商业交流与多元文化不断融合的结果。

三、20 世纪 80 年代长沙铜官日用陶瓷产品的功能设计特征

(一)以人为本——功用性

中国不仅有着优秀的造物传统,而且有着优秀的用物传统,“适用为本”是中国的传统美德[7]。古人常将用于审美、欣赏以及娱乐的器物称为“玩”;将满足实用功能的器物称为“器”或“具”。现代人与古人的观念有所不同,不仅强调器物的视觉审美,同时还追求器物的功能性与适用性。审美性通常由器物的外部形态、装饰细节和原料材质所决定,而适用性则由器物的内部结构与使用功能所决定[8]。前者解决的是情感与体验之间的关系,后者解决的是人与物之间的关系,两者之间存在着相辅相成的关系。在 20 世纪 80 年代长沙铜官日用陶瓷产品设计中,功能往往处于优先考虑的位置,因此,失去了实用功能的造型样式,终将在历史的发展与更替中淘汰。

以人为本的功用性,表现为产品的功能设计与使用者的生活习惯紧密联系。铜官地区地形属于河浸滩地和低山缓丘,靠山临江,地势南高北低,全年雨量充足、湿气重。为了祛湿驱寒,当地流行饮用豆子芝麻茶,这是一种将茶叶、生姜、盐、豆子和芝麻冲开配成的茶水。具体做法是先用陶制成的具有敞口、卷沿、斜腹渐收、圆形平底和内壁有凹凸不平齿槽的擂姜钵(见图3),搭配由老树树干打磨制成的小型擂棍或擀面杖,将生姜磨出生姜汁;然后加入茶叶、盐、豆子和芝麻等材料,放入擂钵中旋转敲打,结实的捶棒和具有齿状的内钵很容易将这些食物细磨碾碎;最后再冲入滚烫的开水中,便成了清香可口的豆子芝麻茶。这款茶具有防暑解渴、驱寒暖胃的功效,也是铜官当地居民用来招待客人的用品之一。

图3 擂姜钵

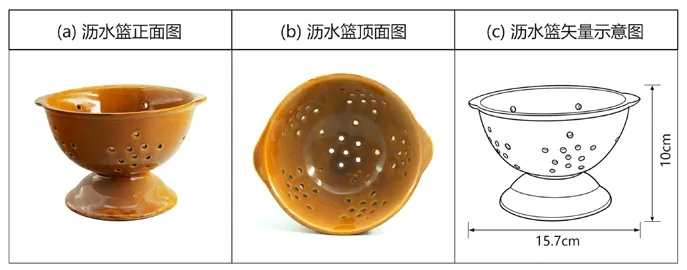

设计艺术本是功能与美学的结合体,在表现与物化的过程中,具体体现为技术与艺术的统一。实用功能作为日用陶瓷产品的主体与命脉,其器物的“适用性”特征决定了产品生产的基本价值。在日用陶瓷产品的前期设计准备中,首先要依据情境、习惯与文化来确定产品的品类、造型和功能,从而提高日用陶瓷产品与人之间关系法则的准确性与适用性。例如,在备菜的过程中,因菜式的要求,经常需要将食物进行过水和控水的处理,防止食材里的水份太多而影响菜品的口感与质量。针对此种情况,通常有两种解决方式,其一是对清洗干净的青菜、水果等生冷食材,可用双手轻甩的方式甩掉水份;其二是清洗后将其直接放入沥水篮中静置过滤(见图4)。另外,若将食物在锅内进行蒸、煮、炸之后,想对食物进行控水或滤油,便可借助沥水篮过滤掉多余的水分与油分。沥水篮的整体造型犹如两个不同规格的碗,背接而成,上宽下窄,与台面有一定距离,内部设有许多圆形小孔利于排水。左右两边有突出的把手,在便于双手取放的同时,避免手部与内部食物直接接触,防止烫伤。长沙铜官生产的此种器物既体现了日用陶瓷“功能至上”的设计特点,也是当代沥水架和沥水盆的早期雏形。

图4 沥水篮

(二)结构精巧——巧作性

《考工记》曾提出:“天有时,地有气,工有巧,材有美,合此四者,然后可以为良。”[9]在造物的过程中,虽包含天时、地气等客观因素,但“工巧、材美”才是对这些客观因素的处理,强调陶工在进行器物的设计和生产时,必须在实用功能的基础上,选择适宜的材料,进行适度的工艺设计,使器物能够既满足实用功能,又具有结构精巧的特点。

改革开放之后,随着社会的进步与经济的发展,长沙铜官陶工根据日常生活经验的潜在积累,在有限的环境和条件下,创作出了许多看似平常,实则巧妙的设计,长沙铜官日用陶瓷产品在这一时期开始探寻功能与装饰的统一。中国传统图案反映了中华民族独有的审美特性,吉祥文化作为我国传统陶瓷文化的重要组成部分,祈福与美好的寓意也渗透于长沙铜官日用陶瓷产品的各个部分。从构成和寓意的推演来看,“双凤油盐坛”是一个盛放食用油和调味料的器皿(见图5),它由两个坛罐拼接而成,中间设有提手,为的是取用方便。为了减少器物的堆积摆放,一般悬挂于灶台上方或平置于案前。“双凤油盐坛”的表面印有双凤,使其无论是在造型还是在装饰方面,都呈现出对称统一的形式,此种设计不仅满足了功能效用,更与中华民族悠久流传的“好事成双”思想有所关联。在传统观念中,数字“二”与“双”都代表着和谐、完满的寓意,“凤凰”作为古代传说中的百鸟之王,自古以来就深受造物者的喜爱。长沙铜官日用陶瓷常用的寓意、比兴造物手法,也是将人文精神意象化的过程,展现了以民族文化为代表的大众审美特性。由此可知,经过长时间的演绎,自然界的物象逐渐具备了丰富多彩的拟人化生命启示[10]。

图5 双凤油盐坛

“筷箱”是铜官当地常见的一种盛放筷子的器物(见图6)。在造型设计上,“筷箱”呈长方形,可使筷子平铺于内,不易滚动。“筷箱”内部处于半密闭的状态,适度的敞露有利于筷子通风透气,不易发霉,正面中间镂空呈T字形。从人机工学角度来看,横窄竖宽的设计不仅符合人们伸手取放筷子时,手部握把的状态,还可知晓内部筷子的数量。“筷箱”四角均设足,一是提高了与台面的距离,防止桌面积水和灰尘渗入而污染内部环境;二是在平衡重心的同时,也有美化装饰的效果。器身以梅花、山川、人物和房屋等纹样环绕四周,端庄的形态、鲜明的色差,以及釉下彩绘和浮雕两种工艺的结合,彰显了器物的品质与美感,也增强了视觉感染力与肌理感受。这种通过实用功能形成的视觉特征,再搭配特定纹样的方式,构成了“筷箱”在视觉设计方面形式与内容的统一,同时也符合日用陶瓷产品实用且精巧的设计特点。

图6 筷箱

四、结语

日用陶瓷因其具有应用范围广、使用数量多的特点,成为人们日常生活中不可或缺的产品。20 世纪80 年代长沙铜官日用陶瓷产品的造型设计主要受铜官本土原料、工艺技术、海外来样加工,以及人们日常生活所需等因素的影响,使其整体造型既有本土特色,又有国际视野,甚至具有中西结合的设计特点。实用性、功能性、审美性与经济性是长沙铜官日用陶瓷产品设计的四大特点,长沙铜官陶工始终秉持着“适用性”的原则,依据原料特点、功能定位以及民俗文化,设计和生产了许多符合人机工学原理的日用陶瓷产品,做到了美观与实用并重,为人们的生活提供了诸多便利。如今,人们被高速、快节奏和超常规的生活方式所包围,日用陶瓷产品的设计也趋于多元化、技术化和鲜明化。当代长沙铜官日用陶瓷产品的设计师应当立足现实,总结和借鉴过往的经验,让日用陶瓷回归本真,充分发挥当地材料的特性,赋予装饰设计审美文化属性,创造出用材合理、结构精巧、造型优美、功能完备的长沙铜官日用陶瓷产品。