史学视域下近代韩民族意识建构与身份认同嬗变

杨 洋

近代朝鲜半岛的民族主义萌芽于19世纪末期,在日本殖民时期迅速成长,最终形成了我们所熟知的带有鲜明特色的“大韩民族”。与大多数的殖民地国家相似,韩民族意识是在近代民族主义浪潮下,伴随着殖民地国家对殖民国家的反抗而出现并最终形成的。朝鲜王朝末年,清朝式微,西方列强与日本帝国主义开始对朝鲜半岛进行扩张。由于西方思想的入侵,曾以“小中华”为傲的儒家意识形态在朝鲜半岛逐渐没落,箕子的正当性丧失,檀君重新回到了大众视野。1895年甲午海战清朝战败和中日《马关条约》的签订使朝鲜的儒学史观遭到重大打击。同年,由朝鲜学部编辑局刊行的国史教科书《朝鲜历史》,第一次将檀君标定为朝鲜半岛的建国始祖。(1)[韩]李元淳:《教科教育全书6》,首尔:韩国能力开发社,1975年,第79页。1896年,申采浩、朴殷植等爱国启蒙运动家开始利用檀君朝鲜建构朝鲜半岛的民族意识,为日后建立民族国家,掀起了轰轰烈烈的“檀君民族主义运动”。

西方学界对韩国民族问题关注较少,研究也相对零散,主要集中在殖民时期韩国民族主义的萌芽,以及朝韩分治后的民族认同问题上。韩国学界关于本民族的民族意识与民族主义研究则呈现出积极向上的态度,普遍认为“民族主义是20世纪最伟大的成就之一”。研究多以近代以来韩国民族主义的形成与特点,韩国民族主义的现状及对未来的展望,以及朝韩统一理念等研究为主。中国学界对韩国民族问题的研究比较倾向于民族主义(特别是排他性方面),以及在民族主义视域下的中韩关系等问题上。此外,也散见一些关于韩国民族主义性质及民族主义建构的文章。

基于上述研究,我们大体可以了解韩国民族主义的发展脉络,然而作为民族主义的内在根源——韩民族意识是如何形成的,这种民族意识如何塑造了今天韩国人的思考方式等问题仍亟待深入探究。民族意识作为一种特殊的群体意识,一经形成就有着较强的继承性、独立性与稳定性,并对客观存在产生影响。(2)李静:《民族心理学视野中的民族意识研究》,《第七次全国民族理论研讨会会议论文集》,北京:中国民族理论学会,2004年,第3页。厘清近代韩民族意识的建构模式与身份认同转变,不仅有助于我们掌握当代韩国民族主义的发展动向及其思维模式,还能了解韩国民众在民族意识影响下,对中国及中国人所持态度、心态和认知系统。因此,本文在现有研究基础上,采用纵向分析与横向比较相结合的方式,从史学观的角度考察近代韩民族意识建构模式与身份认同转变。

一、近代韩民族意识的出现:反殖民史观与殖民史观的对抗

1876年《江华岛条约》签订,日本开始对朝鲜半岛进行蚕食,到1910年《日韩合并条约》签订,朝鲜半岛完全沦为日本的殖民地。为了更好地对其实施殖民统治,日本政府从思想上对朝鲜半岛人民进行改造,篡改历史建构了殖民史观。殖民史观的理论基础是由本居宣长所提出的“日本文化中心主义”。本居宣长排斥受中华文化影响的《日本书纪》,主张日本史的核心是《万叶集》和《古事记》,并撰写了《古事记传》,确立了日本的神道与天皇思想,创建了一个以日本文化为中心的历史观。(3)[韩]崔洪圭:《殖民主义史观和克服问题》,《研究论集》1984年第1期,第267页。在此基础上确立的“殖民史观”是日本帝国主义为了使其殖民行为正当化,从精神上支配朝鲜半岛人民而鼓吹的,其主要表述包括“日鲜同祖论”“他律性理论”和“停滞性理论”。

“日鲜同祖论”,顾名思义就是主张日朝两国有共同祖先,属于同一民族的理论。1892年林泰辅在《朝鲜史》一书中提出了朝鲜半岛的“建国始祖”檀君就是素盏鸣尊的假说,确立了“日鲜同祖论”的理论基础,为日本政府实质统治朝鲜半岛建构了所谓的族源依据。(4)[日]林泰辅:《朝鲜史》,首尔:人文社,2013年,第19-32页。在“日鲜同祖论”思想的指导下,日本政府不仅将韩国独立运动标定为分离主义运动,并利用各种宣传手段将朝鲜人与日本人同化为一体,为日后推行的“创氏改名”和“皇民化”政策奠定基础。

“他律性理论”,也称为“他律性史观”,是由三品彰英在《朝鲜史概说》中提出的,认为朝鲜史的发展过程和文化特性是他律性和模仿性的,即“朝鲜民族”的起源并非由自我意识主导,而是在周边大国强大的历史推动下出现的、非自律性的民族;认为朝鲜半岛的地理特征与政治上的“事大主义”决定了其民族文化的主体性是由外来文化,特别是中华文化的压倒性输入而形成的。(5)[日]三品彰英:《朝鲜史概说》,东京:弘文堂,1940年,第1-5页。

“停滞性理论”,是从社会经济史的层面上判断朝鲜的发展陷入了停滞落后的恶循环。(6)[日]旗田巍:《日本における朝鮮史研究の伝統》,《コリア評論》1958年第8期,第36-40页。值得注意的是,“停滞性理论”并非只针对朝鲜半岛,而是自福泽谕吉提出“脱亚论”以来日本社会经济史学界对东亚诸国的一般性论点,也是日本帝国主义美化对亚洲诸国殖民统治的重要观点。

针对上述“殖民史观”对朝鲜半岛人民的思想统治,以朴殷植、申采浩、崔南善等为代表的知识分子为了重新建构自主的历史观,确立了与“殖民史观”相抗衡的“反殖民史观”(也称为“民族主义史观”),并提出了“国粹保全论”。(7)“国粹保全论”作为“檀君民族主义”运动的重要组成部分,是为了保存朝鲜半岛民族和文化独立性而发起的国学运动,它通过挖掘朝鲜半岛的固有历史文化,建构朝鲜半岛的民族认同、自尊心和爱国心。“反殖民史观”的建构与“殖民史观”的建构呈现出明显的对应关系,它否定以《三国史记》为代表的旧史学,批判传统的儒教史观,转而以《三国遗事》《揆园史话》《桓檀古记》为韩国史的核心,试图发展所谓“独立主义的史学精神”。“反殖民史观”的确立,标志着近代韩民族意识的出现。与此同时,为了强调朝鲜半岛的独特性,这些学者不约而同地否定“小中华”意识,转而强化檀君的重要性,将檀君从民间神话提升到了民族史的层面,试图论证以檀君为始祖的朝鲜文化在上古时期起就与中华文化、日本文化形成了三足鼎立的局面。

二、正统观的转变:从箕子朝鲜到檀君朝鲜

从朝鲜半岛史学的记录来看,檀君神话是相当晚近时才出现的。现存朝鲜半岛最早的正史《三国史记》中虽有“平壤者,本仙人王俭之宅也”的记录,(8)[高丽]金富轼:《三国史记》,首尔:韩吉社,1998年,第179页。但王俭不过是居于平壤的仙人,书中不仅没有记录其生平与事迹,更没有将其与檀君联结到一起。“檀君王俭”及其出生神话和相关事迹最早出现在高丽时代的僧人一然所编撰的《三国遗事》和李承休创作的长篇史诗《帝王韵纪》中。相传公元前2333年,帝释桓因之子桓雄和“熊女”生檀君王俭(一说桓雄孙女与檀树神婚而生之),并在平壤建立了王俭城,创立了古朝鲜国。(9)[高丽]一然:《三国遗事》,首尔:延世大学博物馆,2016年,第33-35页。

从现存朝鲜史学记录来看,朝鲜史家对檀君神话均持否定态度,认为神话本身虚构成分较大。由此可知,檀君神话很可能是在高丽时期流传的不被官方认可的民间传说,经一然与李承休等人的文学润色之后,逐步扩大了影响力。(10)[韩]徐永大:《檀君崇拜的历史》,《精神文化研究》1987年第32期,第20页。李氏朝鲜因以“朝鲜”为国号,从朝鲜初期就针对檀君的国家祭祀问题进行了讨论,世宗十一年(1492年)修建了独立的檀君祠堂,借檀君朝鲜之名,将李氏与檀君联为一体。然而,在李氏朝鲜时期对于“朝鲜始祖”的崇拜,檀君却远远不及箕子。李珥在《箕子实记》中写道:“我东有民,想不后中国,未闻睿智有作,以尽君师之责。檀君首出文献罔稽,恭惟箕子,诞莅朝鲜,不鄙夷其民,养之厚而教之勤,变魋结之俗,成齐鲁之邦,民到于今受其赐,礼乐之习济济不替,至于夫子,有浮海欲居之志……我东受箕子罔极之恩。”(11)[朝鲜朝]李珥:《箕子实记》,《箕子志》卷八,首尔:韩国国立博物馆典藏,2006年,第16页。“重箕子,轻檀君”的情况,也同样出现在李氏朝鲜的历史记录中。在朝鲜朝的历史论述中,或是将檀君神话视为“文献罔稽”之说而排除在记录之外,或是尊箕子朝鲜为朝鲜始祖,将檀君朝鲜视为其附庸。(12)[韩]郑荣薰:《试论韩国民族意识的成长过程》,《国民伦理研究》1984年第19辑,第135-141页。在事大慕华思想的影响下,以李珥为代表的儒家学者在朝鲜上层阶级中占有绝对的话语权,因此,李氏朝鲜的正统溯源来自箕子朝鲜,而非檀君朝鲜。

甲午海战清朝战败,摧毁了既有的儒学史观,恰逢一部分朝鲜半岛学者民族自主意识觉醒,一个新的历史观——檀君民族主义得以抬头。1895年4月19日,即中日《马关条约》签订两日后,朝鲜王朝设立学部(学务衙门),主管学政教育,刚成立的学部就顺应了历史潮流,将教程的重点放在了国史教育上。1895年,学部发行了两本历史教科书,分别是针对初等用的《朝鲜历史》和针对高等用的《朝鲜历史略》。从结构上来看,两本教科书均按照“《卷1檀君纪、箕子纪、三韩纪、卫满·四郡二府、三国纪》,《卷2高丽纪》,《卷3本朝纪》”的顺序展开论述;从内容上看,两本书都淡化了“小中华”意识,主张朝鲜半岛的正统性来源于马韩。书中对于箕子、卫满的正统性做了解释,认为二者虽然并不出自朝鲜,却“犹汉昭烈之国于蜀,而不失正统,今亦依朱子纲目别,以正统书之”。(13)[朝鲜朝]《总目法例》,《朝鲜历代史略》,https://jsg.aks.ac.kr/viewer/viewIMok?dataId=K2-95%7C002&itemCode=TXT_ARC_AA#node?depth=2&upPath=002&dataId=003。此外,两本教科书还终结了正史“重箕子,轻檀君”的传统,将檀君设为朝鲜半岛始祖,认为“檀君乃首出之神君”,应该“尊而书之,于东国统计之首”。(14)[朝鲜朝]《总目法例》,《朝鲜历代史略》,https://jsg.aks.ac.kr/viewer/viewIMok?dataId=K2-95%7C002&itemCode=TXT_ARC_AA#node?depth=2&upPath=002&dataId=003。1899年,学部又相继发行了三本国史教科书,分别为高等用《东国历代史略》和《大韩历史略》,以及初等用的《朝鲜略史十课》,其内容均沿用了上述两本教科书的叙事方式及其内容。

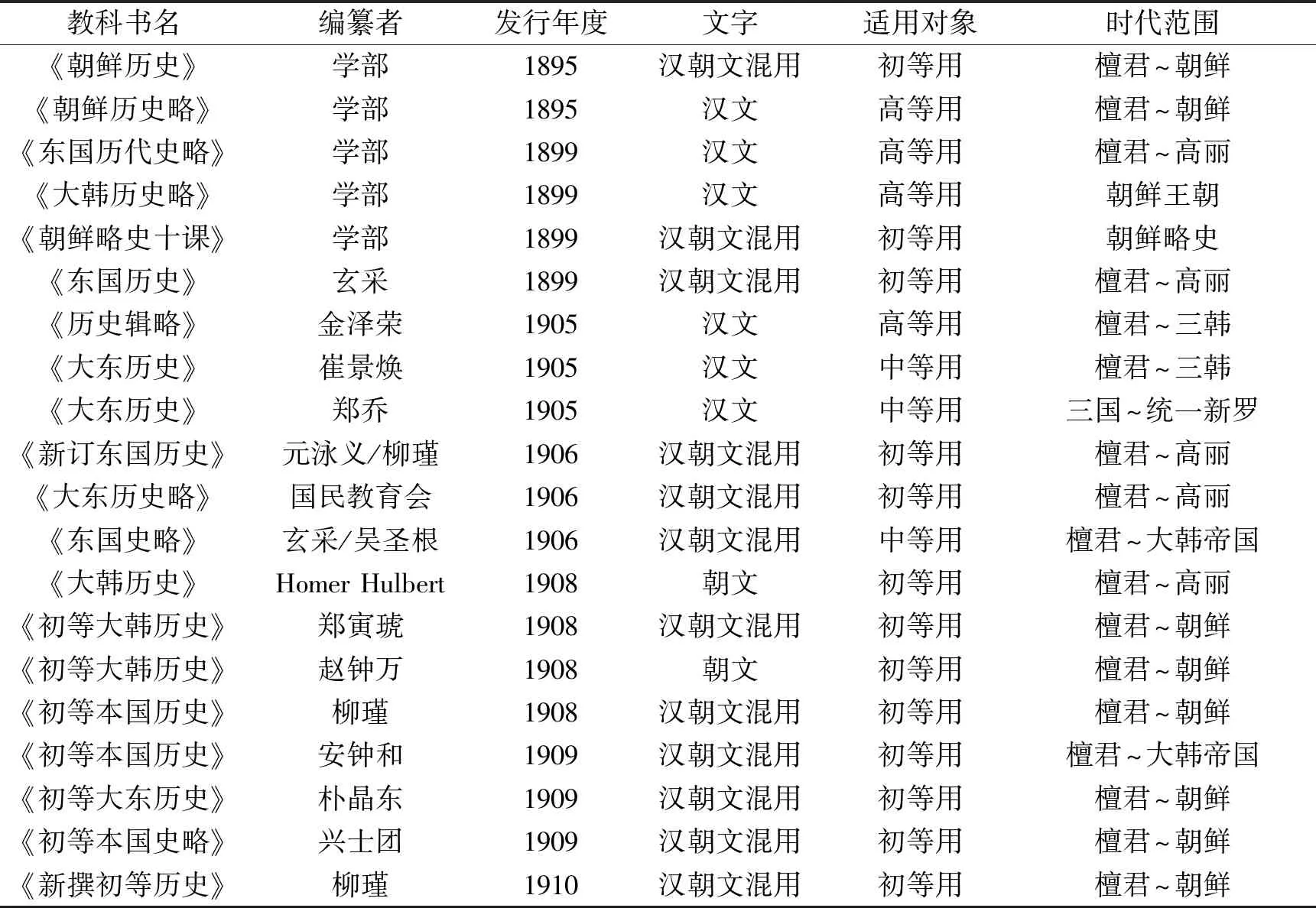

学部发行的国史教科书,对民众了解本国历史、培养爱国思想起到了积极作用。1901年3月22日刊行的《帝国新闻》中记载,此前民众既不了解国史,也无意愿了解国史,但随着学部的设立,编纂并发行国史教科书,各道学子避无可避,只得学习,以至于三尺童子也熟知檀君以降几千年的历史。(15)《论说》,《帝国新闻》1901年3月22日,https://viewer.nl.go.kr/main.wviewer?cno=CNTS-00048164450。随着日本帝国主义对朝鲜半岛殖民意图日趋明显,激发了朝鲜半岛知识分子的反殖民思想与民族意识,看到了国史教科书在促进民族觉醒上的显著效果,众多学者笔耕不辍,此间涌现出了大量民间编纂的国史教材。从1895年韩国设立学部到1910年韩国沦为日本殖民地为止,编纂发行的国史教科书整理于下表(见表1)。

表1 1895-1910年朝鲜半岛国史教科书简表

1895-1910年期间韩国编纂发行的国史教科书大体呈现出以下特点:首先,学部教科书与民间教科书因出发点不同导致了二者在叙述方式上有所差异。学部教科书以朝鲜王室为中心,按编年体罗列史实,虽然将《檀君纪》列为卷首,但其正统性依然延续朝鲜实学派所强调的马韩正统论,以维护朝鲜王室统治为主要目的。民间教科书则多为纪传体与编年体混杂的方式,叙述帝王政绩、救国英雄,歌颂朝鲜文明,并确立了以檀君为始祖的正统论雏形,其目的是实现朝鲜半岛民族主义启蒙,唤醒民众的爱国心与独立精神。

其次,从发行时间来看,以1905年11月17日《乙巳保护条约》签订为节点,民间教科书的叙述出现了微妙变化。1895-1905年期间编纂发行的民间教科书主要是针对国家意识和民族意识的启蒙,虽然强调檀君朝鲜的正统性,但是对于檀君神话的史实部分仍存有疑问,认为其“荒远难信”。因此,此阶段的国史教科书虽然强调朝鲜的独立精神,但其叙事模式与文字使用沿用了旧史学的书写方式——以中高等用教科书的汉文书写与初等用教科书的汉朝文混用方式为主。1906-1910年期间,虽然大韩帝国还享有名义上的统治权,但朝鲜半岛已经在事实上沦为日本殖民地,因此激发了朝鲜半岛知识分子的反抗意识与自主独立精神。在此期间编纂发行的民间教科书,从文体上扬弃了以汉文写作为主体的传统旧史书叙述模式,采用了纯朝文或汉朝文混用的近代新史书叙述方法;正统论上承认了檀君朝鲜的真实性——始祖檀君不再是神话人物,而是历史上真实存在的君主。

以玄采分别于1899年编纂的《东国历史》和1906年编纂的《东国史略》为例,《东国历史》作为首部非官方发行的历史教科书,其卷首《檀君朝鲜纪》中写道:“东方之初无君长,人民草衣木食,夏巢多穴,神人自太白山(今宁边府妙香山)檀木下降临,有圣德,国人推尊为王,曰檀君,此唐尧25年戊辰,我大韩之开国纪元前三千七百三十四年,历世文献无征,不可考”,(17)[朝鲜朝]玄采:《檀君朝鲜记》,《东国历史》,https://jsg.aks.ac.kr/viewer/viewIMok?dataId=K2-48%3A01%7C001#node?depth=2&upPath=002&dataId=017。由此,否定了官方的马韩正统论,转而强调檀君正统,并确立了檀君纪年。但总体来说,《东国历史》中的檀君朝鲜依然归属于“不可考”的神话传说,并未将其视为历史事实。而《东国史略》中对于檀君的描述则变为“檀君名王俭,我东方初始国家建立之主,祖桓因,父雄,于太白山宁边(妙香山)檀木下诞生,有圣德,国人推戴为王,距今四千二百三十年”,(18)[朝鲜朝]玄采:《太古史:檀君朝鲜》,《东国史略》,https://jsg.aks.ac.kr/viewer/viewIMok?dataId=K2-45%7C001#node?depth=2&upPath=002&dataId=017。文中删除了“历世文献无征,不可考”一句,按此论述,檀君朝鲜已然成为信史,始祖檀君乃朝鲜半岛正统君主。

对1895年到1910年朝鲜半岛国史教科书的梳理和分析可以发现,自甲午海战清朝战败,朝鲜王朝有意识地疏远与中国的关系,试图建构一个独立的正统论体系。然而,既有的马韩正统论是建立在朝鲜实学派所提出的箕子、卫满和四郡二府的中原政权之下,因此,朝鲜学部编纂发行的官方国史教科书虽然将檀君朝鲜从既往史书的“外纪”部分改列为正史卷首,视檀君为国之始祖,但基本上还是将檀君朝鲜归属为神话传说,并没有动摇旧正统论观点。从整体上来看,官方教科书起到了国史启蒙的作用,但对于民族意识的建构依然有所欠缺。相反,民间国史教科书,特别是《乙巳保护条约》签订以后编纂发行的国史教科书则呈现出明显的民族主义与反殖民史观倾向,认为檀君是历史上真实存在的君主,是朝鲜半岛文化与正统的起源,箕子朝鲜、卫满朝鲜都是在檀君朝鲜之后出现的后续政权,由此确立了以檀君为主体的正统性论述。

三、身份认同嬗变:“檀君子孙”意识大众化

伴随着檀君正统论与反殖民史观的确立,“檀君民族主义运动”也拉开了帷幕。所谓“檀君民族主义运动”是指以檀君为民族共同始祖,试图在檀君的旗号下谋求民族自觉和民族团结的意识形态运动。(19)[韩]郑荣薰:《檀君民族主义及其政治思想的性格研究——以韩末政府树立期为中心》,博士学位论文,檀国大学,1993年,第44页。特别是在日本帝国主义殖民朝鲜半岛之后,“檀君民族主义运动”的实质也从单纯的民族启蒙运动,发展成为带有反殖民色彩的民族自决运动。这一运动主要通过两个路径对朝鲜半岛的民族意识进行形塑:一是利用檀君纪年、开天节、大倧教等方式进行社会舆论宣传;二是有意识地对历史进行篡改,实现民族史的建构。

年号的使用一直与政治认同有着紧密联系,在朝鲜半岛尤为明显。自18世纪以来,朝鲜半岛交错并存着不同的年号,如遵从事大秩序而使用的清朝年号,遵循慕华传统而使用的明朝崇祯纪元,以及坚持朝鲜王朝独立自主统治的开国年号和光武年号等。这从某种层面上也反映出了朝鲜半岛政治认同的混乱。随着官方国史教科书对檀君神话的普及,1906-1907年间《大韩每日申报》《皇城新闻》等报纸开始采用檀君纪年与其他纪年并用的纪年方式,随后宗教报纸《万岁报》《耶稣教会报》、地方报纸《庆南日报》,以及在美洲地区刊行的侨胞报纸《共立新报》《新韩民报》也采用了檀君纪年。(20)[韩]尹壬述:《韩国新闻百年志》,首尔:韩国舆论研究院,1983年,第13-183页。正如申采浩在《读史新论》中指出的那样“国家非一姓之私有物,而是万民之公产”,主张代表国家认同的纪年,应从支配“国民思想界”的“教主”或“国祖”开始。(21)[韩]申采浩:《丹斋申采浩全集·上》,首尔:丹斋申采浩先生纪念事业会,1987年,第482页。虽然申采浩并没有指明这位“教主”或“国祖”是谁,但是从其一贯的思想脉络与个人信仰我们可以断言,申采浩口中的这位支配朝鲜半岛“国民思想界”的人当为檀君。檀君纪年的出现,标志着朝鲜半岛新政治认同——民族认同的登场,历史的主体不再由宗主国、王室或君主主宰,而是由全体民族共同构成,作为朝鲜半岛的始祖,檀君则成为全体“韩民族”的象征,檀君信仰也通过这种方式重新进入民间话语。

1909年1月15日,独立运动家罗喆供奉檀君大皇祖神位并举行祭天仪式后,宣布成立檀君教,此后改名为“大倧教”,檀君信仰正式宗教化。“大倧教”也成为团结朝鲜半岛独立运动义士的重要力量,朴殷植、申采浩、李相卨、申圭植等都是大倧教的信徒。大倧教的出现加速了檀君民族主义的传播,扩大了檀君正统论的传播范围,对于檀君子孙的认知不再局限于识字阶层,而是延伸到了底层的民众中。大倧教也改变了朝鲜半岛知识分子的政治认同,如青年时期的朴殷植曾认为朱子学是“宇宙间的正学”,并以身为“朱子学徒”而自豪,而在其1915年出版的《韩国痛史》中已经将檀君信仰定义为朝鲜半岛历史上最初的神教,将大倧教等同于国教。(22)[韩]朴殷植:《朴殷植全集·下卷》,首尔:檀国大学东洋学研究所,1975年,第197页。

随着檀君纪年与大倧教的普及,为了强化朝鲜半岛人民对“檀君子孙”的认同感,檀君祭祀也提上了日程。1920年11月23日《朝鲜日报》发表了《今阴十月三日开天纪念》一文,并附上了长白山天池的照片,文中写道:“今天是开天节,不仅是倍达民族(韩民族的别称),在这片土地上生活蒙其雨露的人民都应该要纪念的一天,因为这是四千二百六十三年前檀君在檀城的山脊上布施之日”。(23)《今阴十月三日开天纪念》,《朝鲜日报》1920年11月23日,《朝鲜日报社说索引:1920-1995》,首尔:朝鲜日报社,1996年,第13页。值得注意的是,此前檀君神话的发生地一直是平壤境内的妙香山,而《朝鲜日报》这则报道是把檀君神话和长白山相连接的重大线索,也成为日后建构檀君民族主义的一个基石。1919年11月27日(阴历十月三日)刊行的大韩民国上海临时政府机关报《独立新闻》中,记载了国务院在上海举办了建国纪元节。(24)《开天庆节的感言》,《独立新闻》1919年11月27日,http://www.much.go.kr/museum/nrms/view.do?idnbr=PS01002025008-002868-00000。韩国政府自上海临时政府时期,将开天节设为国庆日,沿用至今。

作为檀君建国之地,长白山成为代表韩民族自主性的象征之一。1926年6月22日和23日《东亚日报》刊登的由崔南善和朴汉永共同撰写的《社说》中将长白山描述成“朝鲜人的神,大神,至上存在的象征”,“是朝鲜一切的集约型表象,囊括了朝鲜最高的价值,是朝鲜独特的、绝对的精华,朝鲜的一切都以此为根,否则将无以为继”。(25)《白头山的神秘, 东方运命的暗示者》,《东亚日报》1926年6月22日/23日,https://db.history.go.kr/item/imageViewer.do?levelId=npda_1926_06_22_v0001_0010。此后,崔南善又进一步将长白山符号化,将其视为“东方(即朝鲜半岛)原理的源头,东方民物的最大依支,东方文化的最要核心,东方意识的最高渊源”。(26)[韩]崔南善:《六堂崔南善全集·六卷》,首尔:玄岩社,1974年,第13页。从此,长白山与韩民族、檀君民族主义紧密地结合在一起,她不再是一座普通的山,而是民族的神、民族的精神、民族的象征。上述《朝鲜日报》刊登的长白山天池的照片,也成为檀君建国的具象化符号和韩民族意识的重要象征,至今在韩国很多场域,小到餐厅、跆拳道道馆,大到原总统官邸青瓦台,到处可见长白山天池的图像。

在传播“檀君子孙”意识的同时,民族史建构也成为激发韩民族意识的重要手段。追溯民族起源是强化民族认同的重要方式之一,在檀君民族主义的旗帜下,朝鲜半岛近代以来的民族史记录都集中在上古史部分,不仅利用檀君子孙来团结民众,强化民族认同,还利用篡改的历史鼓吹民族自尊心,建构一个美好未来的想象。以申采浩为例,1908年他在《大韩每日申报》上发表的《读史新论》中,其第一篇《上世》就按照“檀君时代→扶余王子和箕子→扶余族大发达时代→东明圣王之功德→新罗→新罗·百济和日本的关系→鲜卑族·支那族和高句丽→三国兴亡的异辙→金春秋的功罪→渤海的存亡”的顺序重新界定了朝鲜上古史的发展轨迹,建构了一个“檀君→扶余·高句丽”的起源体系,并在其后续的著作《朝鲜上古史》《朝鲜上古文化史》中完善了相关论述,将韩民族嫁接到东夷族,打造了一个与大和民族、中华民族相抗衡的祖源神话与民族谱系。(27)[韩]李万烈:《民族主义史学的韩国史认识》,《淑大史论》1979年第10期,第215-216页。

申采浩否定了包括《三国史记》在内的正史记录,采用了已被韩国史学界普遍认为是伪史的《桓檀古记》,打造了一个“檀君文化圈”,认为“檀君时代”朝鲜文化已经传播到了中国,影响了中国的宗教思想和经济生活。继承“檀君正统”的扶余和高句丽则是在所谓“对汉族激战时代”的列国争雄中“重挫”了中国,取得了胜利。很显然,申采浩扭曲了朝鲜上古史中“中国”的形象,并试图运用边缘叙事的方式描绘了“强盛的”檀君时代,此时的朝鲜半岛政权不仅在思想和经济层面上“影响着”中国,并且在后续的战争中“战胜了”中国。申采浩对朝鲜古代史体系的篡改,势必要扩大古代史时期朝鲜的疆域,因此,他将朝鲜上古史与东夷族的扩张相联结,试图将我国东北地区与山东半岛纳入朝鲜上古史范围,同时否定“汉四郡”说,主张汉武帝时期在朝鲜半岛北部设置的“汉四郡”是虚构的。申采浩无视历史事实,借助民间流传的伪史、野史,为韩民族建构了一个全新的上古史,为其宣传民族主义思想提供了“历史依据”。此后,郑寅普、崔南善、安在鸿等学者在其上古史著作中,进一步强化并完善了申采浩的主张。韩民族自此成为“东国主族,檀君后裔”“神圣种族,檀君子孙”。(28)[韩]申采浩:《丹斋申采浩全集·上》,首尔:丹斋申采浩先生纪念事业会,1987年,第474页。

我们从现有的记录可以清晰地描绘出近代以来朝鲜半岛民族建构的轨迹:以甲午海战为第一节点,清朝战败加速了朝鲜王室政治认同的变化,从事大慕华的正统认知调整为以朝鲜王室为中心的独立认同,并设立学部,普及朝鲜半岛历史,在强调“马韩正统论”的基础上重新定位檀君神话,以维护其统治的正当性。《乙巳保护条约》的签订为第二节点,随着民间国史教科书的大量出版与“檀君民族主义运动”的高涨,檀君既是朝鲜半岛历史上真实存在的君主,也是韩民族的始祖。于是,朝鲜半岛知识分子利用历史教育、宗教、报纸、开天节祭祀等方式和“檀君子孙”“长白山天池”等象征符号,建构了一个全新的身份认同。与此同时,日本殖民政府在朝鲜半岛积极推进殖民史观,镇压以檀君为名的民族建构行动刺激了朝鲜半岛的知识分子,在反殖民史观的号召下,他们不惜篡改历史,只为打造一个拥有悠久历史的,绝不逊于中国、日本的“神圣种族”。

这种通过历史教科书和“檀君民族主义运动”对檀君神话的篡改引起了朝鲜半岛思想上的剧烈变化。1895年柳麟锡在其抗日宣言中自豪地宣称“自乃祖乃父,莫非五百年遗民,为吾国吾家,胡无一二人义士……我本朝自国初悉遵先王,而天下皆称小(中)华”。(29)[韩]柳光烈:《抗日宣言倡议文集》,首尔:瑞文堂,1975年,第30页。此时,柳麟锡等人的身份认同是基于朝鲜王室的“五百年遗民”,并将国家自豪感与“小中华”联结到一起,号召民众的忠君爱国之心。而到了1909年8月6日《大韩每日新报》刊登的爱国歌曲《檀君歌》中,对自我身份的认同则追溯到了始祖檀君,国家自豪感也变为了“我始祖檀君创立国家,降临太白山,赐予子孙,圣洁圣洁大皇祖崇高圣德”。(30)《檀君歌》,《大韩每日申报》1909年8月6日,https://viewer.nl.go.kr/main.wviewer?cno=CNTS-00095713548。1920年,朴殷植在《韩国独立运动之血史》中更是指出朝鲜半岛人民作为神圣的檀君子孙,保有延续了4300年的独立国性和国魂,一定不会被他国同化。(31)[韩]朴殷植:《韩国独立运动之血史结论》,《国家爱》1972年第8辑,第204-207页。自此,檀君成为朝鲜半岛民族和国家的精神象征,韩民族的身份认同也从前近代的“五百年遗民”转变为“檀君子孙”。

四、结语

正如萨义德对“源始”的主张,世界上没有神化的、特权的、单一的“源始”,而是世俗的、人为的、不断重新检验的、复数的“开始”,这些“开始”不仅因应不同情境的需求而产生,而且是“产生意义的第一步”。(32)Edward W.Said.,Beginnings:Intention and Method,New York:Basic Books,1975,pp.xiii-5.显然,对于韩民族来说,檀君就是一个被“蓄意”建构的存在,他既是民族的“源始”,又是民族自豪感的“源始”。以“檀君子孙”为名的韩民族身份认同的出现,从意识形态上结束了朝鲜王朝500余年的统治,也宣告了朝鲜半岛正式进入了民族国家时代。然而,从檀君神话与檀君文化圈开始的民族史论述,对韩民族意识建构造成了一个难以解决的弊端——韩民族意识不再是社会进化过程的产物,而是在史前时期业已存在的韩民族之“魂”。从韩国的主观视角来看,“国家形成”或是“民族主权”等问题,是既存“韩民族”的近代政治实体化,民族意识的形成不再是需要讨论的问题,反而将焦点集中在“韩民族的历史传统”与“民族意识的文化层面”上。这导致了韩民族意识的建构宛如空中楼阁,只能通过对檀君与檀君文化圈的神化,赋予民众极强的民族自豪感。因此,我们需要特别注意韩民族意识背后的空虚化,及其如何作用于当代的韩国社会。总之,近代以来所形成的韩民族意识一方面形塑了韩民族的身份认同;另一方面这种民族意识所延伸出来的强烈的民族主义,不仅制约着当今的韩国社会,也影响着韩国的对外关系。因此,重新认识韩民族意识的建构,正确理解韩国人的逻辑思维,有助于我们把握当今韩国社会的整体动向,特别是在当前诡谲多变的国际形势下,对处理中韩关系或将有一定的助益。