论网络恐怖主义的情境叙事、价值对齐与行为动员

郑 澎 宁维卫

(西南交通大学,四川 成都 611756)

网络恐怖主义是恐怖组织利用网络表达对认知空间、观念空间、意识空间进行叙事引导、价值重构、行为控制的激进化、极端化手段。与传统恐怖主义主张“以行动做宣传”相比,网络恐怖主义则更追求“以共情促行动”。恐怖组织通过社交媒体多模态互动话语,以超越地缘边界、消解政治秩序、颠覆社会伦理的情境叙事姿态,数次生发和倍增共情效应,将一个个“信息孤岛”加工成一座座“信息堡垒”,又将“信息共同体”升级为“行动共同体”,反复对主流社会共享的认知框架、观念根基、意义体系和价值基础进行冲击、侵蚀、解构和挑战。因此,联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯强调指出:“恐怖组织正在利用社交媒体传播思想并招募追随者,世界正面临恐怖主义的空前威胁,新的反恐前线将是网络恐怖主义”[1]。

梳理中外学术界近十年关于网络恐怖主义研究文献发现:研究主要集中于现状表征、行为类型、侦测控制、防范打击、危害治理等诸多方面,内容丰富、成果丰硕。①借助CNKI 中文文献检索(访问时间:2022 年4 月11 日),设定“网络恐怖主义”为“主题词”进行文献检索(2012年—2022 年),共检索论文116 篇;借助Web of Science 外文文献搜索平台(访问时间:2022 年4 月11 日),设定“Cyber Terrorism”为“主题词”进行文献检索(2012 年—2022 年),共检索论文107 篇。然而,尚存以下三方面的问题值得探讨:一是将网络恐怖主义纳入传统恐怖主义范畴进行研究分析。虽然传统理论范式对于剖析网络恐怖主义具有一定的解释基础,但对于解释网络恐怖主义内生机理和行为逻辑,似乎缺乏基于新观察的理论结构和分析框架。二是线性分析模型忽视了造成个体激进化极端化的成因。研究“六级阶梯”①法萨利·莫哈达姆基于相对剥夺理论提出了 “六级阶梯”线性分析模型。参见SOLER M P. The Analogy of Islamic Radicalization and A Successful Marketing Campaign[J]. Zaragoza, 2016(18):1-15.和“四阶段”②纽约警察局情报署基于自我重构提出了“四阶段”线性分析模型。参见李捷.极端主义组织与认同政治的建构[J].世界经济与政治,2017(4):83-159.两个典型线性分析模型发现:尽管不再将恐怖分子作为“开放社会的病人”看待,但只关注了个体激进化极端化的动因,而忽视了成因并预设了过于理想化的前提,即“个体的社会原因”导致“个体的思想结果”演化出“个体的激进行为”。三是非线性分析模型在解释力方面存在一定偏差。研究“七种交互”③克拉克·麦克考利、索菲亚·莫斯卡连科基于群体关系提出了“七种交互”非线性分析模型。参见MCCAULEY C,MOSKALENKO S. Mechanisms of Political Radicalization: Pathways Toward Terrorism[J]. Terrorism and Political Violence, 2008(3):415-433.和“整合性”④曾向红、陈科睿基于理解恐怖分子行为提出了“整合性”非线性分析模型。参见曾向红, 陈科睿. 理解恐怖分子的行为激进化:一个整合性分析框架[J].国际安全研究,2019(4):3-29.两个典型非线性分析模型发现:其一,在内生机理上,并未厘清恐怖主义叙事中内含的情感机制和认同机理,也未对造成“群体归属”和“价值归属”的“影响源”深入解析。其二,存在对个体宗教化、激进化、极端化动机先行识别和主观确认的倾向。这可能导致无法解释网络恐怖主义如何通过误导个体认知,建构群体身份并实施行为动员的结构性问题。

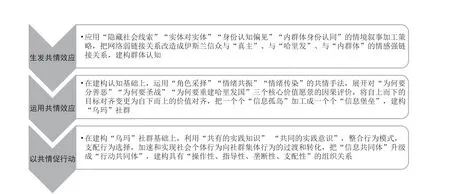

综合以上对现有理论模型和分析框架的研究探讨,本文尝试搭建“情境叙事—价值对齐—行为动员”研究网络恐怖主义整体分析框架(详见图1),试图厘清和讨论以“伊斯兰国”为典型代表⑤本文选取“伊斯兰国”作为分析网络恐怖主义的典型案例,原因有二:其一,网络恐怖活动在“伊斯兰国”整体恐怖活动中表征明显;其二,网络恐怖活动在“伊斯兰国”崛起和发展过程中始终发挥重要作用,并贯穿其宣扬极端思想、塑造政治形象、煽动暴力行为、实施网络动员、发动社会心理战等全过程。的网络恐怖主义是如何通过绑架共情效应,占据“声音市场”诱发个体行为决策,又是如何通过建构群体认知、“乌玛”社群、组织关系,收揽“号召力”引发社群集体动员。着重回答三方面现实问题:其一,情境叙事的内生机理;其二,价值方案的作用模式;其三,组织关系的动员机制。本文以共情效应入手研究网络恐怖主义,或可弥补现有分析模型在情感机制和认同机理上的不足与缺失,也可为解析网络恐怖主义增添一种新的理论视角。

图1 研究网络恐怖主义整体分析框架

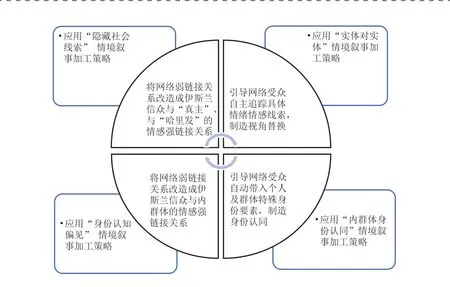

一、被建构的群体认知:情境叙事

共情是想象力的发挥,而共情效应则是激发个体行为决策的动力机制。认知模仿和情绪模仿是共情效应产生的动因,视角替换是共情效应产生的成因。只有在特定的、具体的、敏感的情境设置中,个体通过模仿他人情绪、追踪他人情感,并在视角替换作用下,共情效应才真正得以展现并激发个体行为决策。①共情效应产生过程得到了神经生物学的实证支持。神经科学专家和认知科学专家通过内隐联想实验和情境映射实验分别对“情境—评价”和“情境—决策”进行了测试。测试表明:特定的情境信息刺激与个体情绪评价、交往态度、道德倾向、行为决策等呈现正相关。参见 DECETY J, MICHALSKA K J. Neurodevelopmental Changes in the Circuits Underlying Empathy and Sympathy from Childhood to Adulthood[J]. Developmental Science, 2010(6):886-899.社会个体对特定的、具体的、敏感的情境叙事认知反应,本质上是共情效应的外在体现。在网络恐怖主义叙事中,往往应用隐藏社会线索②“线索消除理论”认为,网络交流消除了面对面交流中必要的社会线索因素,如目光表情、语言动作、事件因果、身份背景、历史环境、社会度量等,将对话设置于“社会真空”之中,造成信息误导和信息误判。参见RODY N, CALDWELL L.Cues Filtered In, Cues Filtered Out, Cues Cute, and Cues Grotesque: Teaching Mediated Communication with Emoji Pictionary[J].Communication Teacher, 2019(2): 127-131.而只释放“具象的”“共情的”“对立的”“认同的”情境线索和意义标签的叙事加工策略,把网络弱链接关系改造成情感强链接关系,迷惑和误导网络公众产生错觉造成误判,以此达到建构认知、识别群体的根本目的(详见下页图2)。

图2 网络恐怖主义情境叙事的内生机理

(一)应用“隐藏社会线索”+“实体对实体”情境叙事加工策略,引诱共情效应生发,为建构群体认知开辟道路

“伊斯兰国”(Islamic State,全称为“伊拉克和大叙利亚伊斯兰国”)在网络上发布的“圣战宣传片”《一刻不停》(“No Respite”)中,全程“展现”不同国籍不同肤色不同年龄不同性别的“圣战士”形象,并大肆煽动:没有什么比‘圣战’更能追随真主的道路,如果你们听从真主的忠告,就能征服罗马、拥有世界[2]。自封为“伊斯兰国”“哈里发”的巴格达迪(Abu Bakr al-Baghdadi)还将其所谓的“摩苏尔布道”上传网络,在“布道”中恶意渲染:清真寺正在被捣毁、“乌玛”正在受迫害、穆斯林妇女儿童正在流离失所、“圣战士”正在沙场流血、“乌玛的敌人”正在抢占穆斯林的土地和财产[3]。研究以上两则情境叙事不难察觉,在《一刻不停》中,“伊斯兰国”只向网络公众抛出了“圣战士”就该为“真主”而战以及“圣战”就该得到“真主”庇佑的结论,并不说明“真主”为何要号召“圣战”,也不解释该组织为何能代理“真主”颁布“真理”,故意隐藏社会背景、有意缺省事件因果关系,将对话放置于“社会真空”之中,假“真主”之名向网络穆斯林发号施令,有意识地将网络弱链接关系改造成伊斯兰信众与“真主”及“真主之命”之间的情感强链接关系;在“摩苏尔布道”中,依然采用隐匿社会度量因素的手法,将巴格达迪直接装扮成集政治、军事、司法、宗教首脑于一身的“哈里发”形象。蓄意达成以下两方面意图:其一,在缺失社会度量因素的网络对话中,交流对象的身份越崇高越会让人产生“等级感”,越会对其所传达的信息保持高度关注[4];其二,由于“哈里发”形象在伊斯兰文化中代表着“天启的传达者”,对于网络穆斯林而言,“哈里发”的现身意味着信服和遵从,“哈里发”的言语既是信条又是戒律。“伊斯兰国”据此将网络弱链接关系改造成伊斯兰信众与“哈里发”及“哈里发之命”之间的情感强链接关系。此外,在情境叙事中还特意将民族、人物、性别、姓名、年龄、事件、行为、情绪等诸多具体信息线索一次性投放给网络公众,特意营造出一种“实体对实体”的拟态效果,而实体化的具象信息又极易让人迅速消除距离感并产生真切感和紧迫感,促使网络公众在追踪特定情绪情感中,自然而然生成视角替换生发共情效应,最大程度地骗取情感关注,为建构群体认知开辟道路。

(二)应用“身份认知偏见”+“内群体身份认同”情境叙事加工策略,加速共情效应生发,推动建构群体认知

“伊斯兰国”宣称“哈里发国”将同情者和支持者(实际的、潜在的)视为朋友,将异教徒和叛教者视为仇敌。同时还强调“伊斯兰世界之所以衰落,圣城麦加和麦地那之所以还驻留着异教徒,就是因为叛教者亵渎真主权威、偏离先知道路”[5]。根据一项社交网络调查显示:“伊斯兰国”的叙事主题主要包括“被压迫的乌玛”“乌玛的敌人”“保卫乌玛”“严惩卡菲尔”“伊斯兰的敌人”“真正的穆斯林”[6]。从上述发言、表态和主题显见,“伊斯兰国”反复提及“同情者”“支持者”“朋友”“乌玛”“真正的穆斯林”等正向表达的现实用意,不只是强调提示网络公众,特别是网络穆斯林自动带入相应角色身份,还是在强烈暗示他们自主寻觅对立身份和对立角色。于是,“异教徒”“叛教者”“敌人”“卡菲尔”等二项对立的镜像便顺理成章地“跃然于心”,身份认知偏见也借此生成。更重要的是,网络公众自主寻觅相应身份与对应身份形成认知偏见的过程,与共情主体自主寻觅共情对象并进行视角替换的过程高度契合,因为寻觅和把握他人情绪情感最便利的入口,即对共情对象身份产生认同与好感。换言之,因为身份认知偏见的影响和作用,在网络情境叙事中,只要出现某种特殊“个人身份要素”或某种特定“群体身份要素”,立即会让那些具有宗教、政治、利益等诉求的网络公众萌发内群体的认同感和归属感。反之,对于不属于内群体的人,不仅很难产生共情还会心生厌恶[7]。再进一步讲,内群体身份认同一旦形成,不仅能把网络弱链接关系改造成伊斯兰信众与内群体之间的情感强链接关系,形成独特的内群体认知,还能持续催化内群体成员由思想决策向行为决策的转化。

值得指出的是,面对相同类型的情境叙事,传统的、线下的恐怖主义只能采取面对面交互方式,社会线索要素必须是显性公开的,否则行为主体的身份以及由身份衍生出的社会地位将无法确立,这就导致在双方建立社会关系时,只能是“人与人”而不能是“人与神”,信息说服效力大为衰减。同时,在建构群体认知方面,传统恐怖主义的首要任务是向受众群体阐明其思想与行为,而不能像网络恐怖主义那样直接区分群体。因为在信息说服过程中,传统恐怖主义不仅无法快速用一种思想认知模式统合多种行为认知模式,而且为了“唤醒”受众群体独特的内群体意识并构建独特的内群体身份,还必须解答行为动机及行为本身与个体及内群体身份之间的逻辑关系,导致信息说服的时间成本无限扩大。这也是传统恐怖组织始终无法突破“以行动促宣传”模式的内在原因。那么,网络恐怖主义应用“隐藏社会线索”“实体对实体”“身份认知偏见”“内群体身份认同”情境叙事加工策略,催动共情效应建构起的群体认知是否真实?是否有效?根据霍普金斯学会发布的《“伊斯兰国”推特普查报告》显示:保守估算涉及“伊斯兰国”的推特账号至少在46000 个以上,最多时有90000 多个,平均每个账号“被关注量”达到1000—2000。监测其中18000 个账号发现,“转发、评论、私信”为其主要互动形式;追踪其中“日活量”最多的2100 个账号发现,每个账号平均每日发文133 次,传播力极强[8]。

二、被建构的社群身份:价值对齐

传统恐怖主义在建构社群身份方面,是通过自上而下的“解读事件—传递危机—情感关怀—阐释意义—提出方案—重组观念—确立身份”的目标对齐操作流程实现,并以此推动社群在行动意义和实践目标上保持同步。就本质而言,目标对齐的信息说服流程就是话语权自上而下的分配过程。在线下时代,由于权力帷幕的遮蔽,权威话语在“观念市场”中始终占据主宰地位,恐怖组织只要牢牢把控住对宗教、政治、军事等敏感事件的话语权和解释权,并对事件主体和涉事群体投放情感关怀,就能树立威信收割权力。而在网络时代,由于社交媒体“去中心化”的突出特质,要使分散的、潜隐的、各持己见的网络公众在同一目标上达成同一的观念,仅仅依靠掌控话语权、解释权以及投放情感关注,不仅不充分更不奏效,还很可能引发此起彼伏的“话语竞争”。

换言之,希图在虚实互现的网络空间建构社群身份,关键点在于将自上而下的话语权分配转变为自下而上的话语权凝结,即变更目标对齐为价值对齐,诱导网络公众在公共事件的社交互动中,误以为是自我进行了信息比对和信息加工,误认为是自主进行了价值选择和价值判断,自始至终误以为是在为自己的观念和理念发言,只有在此等误解和误判状态下,排他性的身份意识和共识性的内群体意识才会涌现。此外,要使共同观念上升为共同价值并保持框架对齐,还须依靠因果评价的主动参与,这样建构起的由内群体发展而来的社群,将极具稳定性和坚韧度。如此这般,当社群面临外部压力或遭受外部挤兑时,社群成员就能表现出共鸣的情感、相同的错觉和统一的行为。

网络恐怖主义在建构社群身份的实际操作中,凭借之前情境叙事建构起的群体认知,并主动将自上而下的“目标赋予”转化为自下而上的“价值赋予”,引诱内群体成员进入其预先设定的排他性身份标签、激进化政治诉求以及极端化价值理想等一系列应用场景和敏感议题之中,引导其在此框架内进行信息比对和加工,并运用“角色采择”“情绪共振”“情绪传染”的共情手法,展开对“为何要分善恶”“为何要圣战”“为何要重建哈里发国”三个核心价值愿景的因果评价,误导内群体成员在相同的情绪和相同的错觉中,驱动自我为本人发言、为群体发声,在把一个个“信息孤岛”加工成一个个“信息堡垒”的同时,也把“被告知”的内群体身份、角色、形象发展升级为“自知”的社群身份、角色、形象,以此实现形塑、巩固、强化“乌玛”社群及价值对齐的根本目的(详见下页图3)。

图3 网络恐怖主义价值方案的作用模式

(一)运用“角色采择”手法,因果评价“为何要分善恶”的价值愿景,形塑“乌玛”社群

角色采择作为“由他及我”的情境想象,要求个体改变“以自我为中心”并形成“以他者为中心”的情感立场,将“自我”主动代入“他者”,通过对“他者”观念的理解,达到对“他者”价值的认同。网络恐怖主义借助对“乌玛”“法律”“圣战士”的角色采择,逐层递进地对“为何要分善恶”展开因果评价,实现了情感立场的变更。

1.对于“乌玛”的角色采择:伪道者是恶—“乌玛”是善。在网络恐怖主义叙事体系中,“乌玛”首先被认定为尊奉“万物非主,唯有真主”虔诚的穆斯林最显著的身份标签。其次,一切“认主独一”(Tawheed)的“乌玛”不分国家地域、不分民族种族,皆是“真主”最可靠最纯粹的信徒,必是“善的共同体”。而那些基督教、犹太教以及卡菲尔的“异教徒”和“叛教者(murtaddin)”,不仅亵渎“真主”迫害“乌玛”,还是穆斯林世界“一切屈辱和羞耻”的来源,必是“恶的共同体”。巴格达迪在其“摩苏尔布道”中挑明:世界只分两个阵营,一个是信奉伊斯兰的信众阵营,一个是不信道与伪信者的邪恶阵营。从表象上看,着意扭曲、划分、评价、定性所谓的“善恶”及“善恶阵营”是在向内群体成员灌输“善恶观”,而实际上则是要形塑一个具有强烈宗教属性(共同的神)和强烈排他性(共同的阵营)的“乌玛”社群。因为,社群的本质是身份共同体,而共同的身份必蕴含着共同的利益,身份要素会让社群牢固统一,利益要素会让社群一致对外。

2.对于“法律”的角色采择:人造之法是恶—“真主”之法是善。在网络恐怖主义话语体系中,始终宣扬唯有“真主”拥有立法权,唯有《古兰经》和“沙里亚”(Al-Sharia,伊斯兰教法)才是法律,一切“人造之法”皆是僭越的、冒犯的、无效的,只有“真主”和“教法”才能“彰显真理”和“伸张正义”。此种对“世俗法”与“宗教法”的神学分界既是对内群体关系的再度规训,也是为“乌玛”社群人为加装一个“信主独一”的光晕,使此社群从一开始就兼具强烈的意识形态特征和宗教神权特征,并时刻与外部世界形成疏离、反感、对抗的情感关系。同时,通过对民族国家一切立法和国际社会一切权威的贬低和蔑视,也会让外部世界对“乌玛”社群不自觉地产生猜忌、排斥与戒备。在“内力”和“外力”的相互拉扯下,驱使“乌玛”社群关系变得亲近可靠、思想观念变得整齐排外。

3.对于“圣战士”的角色采择:异教徒是恶—“圣战士”是善。在网络恐怖主义表达体系中,“圣战”被锁定为“乌玛”不可推卸的责任,因为“圣战士”是为“主道而战”的真正穆斯林,“圣战是真主之命”,为“主道”而死将“永居乐园”。如此歪曲吉哈德(Jihad,圣战)观念的现实要义在于,一方面是为了鼓吹和“美化”“圣战”运动,企图彻底摆脱现代战争伦理的约束;另一方面则更是利用对“圣战士”的形象塑造和渲染,促使“乌玛”社群的自我形象向“圣战士”形象靠拢与模仿。通过对“圣战”进行“天职化”“法理化”处理,麻痹与解除社群成员在实施暴力时的心理反思与情感防线,使社群成员始终保持在相同的错觉和相互的督促之下,以便更好地把控和操纵“乌玛”社群。

通过灌输和教化内群体成员:要成为“真正的乌玛”,就要坚守“真主”之法,就要为“真主”而战,只有“圣战”才能保全每个穆斯林的根本利益,制造出一种让那些自感被排挤、被压迫的穆斯林忽然拥有了“共同的利益”的幻觉;制造出一种让那些自感被低估、被忽视的穆斯林突然拥有了“共同的力量”的假象。在“共同的利益”和“共同的力量”的推动下,在“善的共同体”“善的法律”“善的圣战士”的加持下,“内群体的寂寞”升华成了“‘乌玛’社群的热闹”,个体情感立场也自然由“以自我为中心”转变成“以他者为中心”,一个新型的、“互爱互信”的、边界清晰的网络“乌玛”社群就此诞生,“由他及我”到“由我及他”的价值对齐也自此呈现。

(二)运用“情绪共振”手法,因果评价“为何要圣战”的价值愿景,巩固“乌玛”社群

“情绪共振”是变更他人认知、感受、理解框架的同步化过程。在“情绪共振”的同步化理解中,网络恐怖主义始终操纵着“事实—观点—路径”的信息说服通道,通过释放量身定做的“确定性答案”,不断协调和统一“乌玛”社群对“遭受羞辱被迫‘圣战’—遭受生存危机只能‘圣战’—遭受宗教压迫不得不‘圣战’”自下而上的贯通的认知、感受与理解框架。

1.炮制“乌玛”社群遭受羞辱议题,利用“羞辱感”设置了羞辱来自外群体的认知框架,提供了“消除羞辱—被迫‘圣战’”的危机干预路径。“羞辱感”在穆斯林社会语境中不单指代“被蔑视”,还与身份地位、尊严荣誉等社会意义密不可分,而“雪耻”最好的方式就是凶狠地报复敌人。从“伊斯兰国”的多次网络表态中显露,他们一贯认为:发动袭击就是为了报复西方世界对整个穆斯林群体的“羞辱”。因此,就算“圣战”付出的代价再大,也与遭受羞耻和失去宗教信仰自由不能相提并论[9]。此种为了消除“羞辱感”只能发动“圣战”的报复逻辑,此种将暴力转化成“情感冲突”的斗争隐喻,在已被异化和“洗脑”的“乌玛”社群看来,具有强烈的社会心理支撑和情绪共振效果,还暗含着从“被羞辱”到“被迫使用暴力”的“正当性”理解。

2.炮制“乌玛”社群遭受生存危机议题,利用“受害者叙事”设置了什叶派和异教徒是“障碍”和“痛苦”来源的感受框架,提供了“夺回土地与财富—只能‘圣战’”的危机干预路径。第一种是“贬损什叶派”。“伊斯兰国”在网络上不仅把什叶派刻画成“是穆斯林的障碍,是沙地里潜伏爬行的毒蛇,是咬人肌肤的毒蝎,是四处刺探情报的奸细”[10],还把什叶派定性为抢夺逊尼派土地、家园、清真寺的叛教者,甚至把伊斯兰世界的衰落都统统嫁祸给什叶派。第二种是“污名异教徒”。“伊斯兰国”把异教徒定性成“是伊斯兰世界遭受无穷痛苦、无尽屈辱的罪魁,是穆斯林群体遭受所有贫困和压迫的祸首”[10]。以上两种“受害者叙事”,一方面是借用“障碍”和“痛苦”的感受框架,最大限度地引发情绪共振、倍增共情效应,强化“乌玛”社群的凝聚力和向心力;另一方面则是为恐怖主义打破既有地缘边界规则,实施对外渗透扩张战略寻求社会心理支持和个体情感支撑。这套煞有介事的“受害者叙事”政治说辞和情感诬蔑,对于那些“自认为”饱受屈辱、歧视、剥夺的“乌玛”社群成员而言,天然具有“自我慰藉”的想象空间和“自我解放”的话语释义。

3.炮制“乌玛”社群遭受宗教压迫议题,利用“宗教压迫”设置了“异教徒和异端政权”是“仇敌”的理解框架,提供了“捍卫伊斯兰教—不得不‘圣战’”的危机干预路径。“伊斯兰国”在网络上大肆宣扬,“只要你们不信仰唯一的真主,我们就将永远存在仇恨。你们一直打压我们的宗教,侮辱我们的先知,我们将与你们战斗到底”[11]。还特意搬出“塔克菲尔原则(Takfir)”①塔克菲尔原则:针对不受教法保护的人实施死刑,不违背《古兰经》教义。说服社群成员:对“异教徒”“异端政权”开战绝非“违背教义”而是为了“保护自己的土地”和“捍卫伊斯兰教”。这显然是利用“情绪共振”的“掩护”效果,把保卫伊斯兰教、保卫“真主”、保卫家园以及反抗异教徒对穆斯林侵害的“情绪状态”转换成了“圣战”是全体“乌玛”的任务,是“尊奉主道的正义”的“情感理解”。经此转换,恐怖组织发动的暴力袭击将不再是恐怖行为,而是对“压迫”的“无奈反抗”。

伴随网络议题的逐步放大溢散,这种基于“情绪共振”的认知、感受、理解框架也生长壮大。更关键的是,“乌玛”社群成员对上述议题的每一次转发、评论、参与都被他们认定为一次次“自我保护”的完成、一次次“自我反抗”的释放、一次次“自我价值”的呈现,无数个“一次次”的累积荟萃,更让他们确信:这不仅是为自己发声,还是为整个“乌玛”社群发声。在其潜意识里已经完成了对激进化思想和极端化行为“合理化”“正义化”的解释处理,无形当中实现了对“圣战正当性”和“圣战对象有罪化”的价值对齐。

(三)运用“情绪传染”手法,因果评价“为何要重建哈里发国”的价值愿景,强化“乌玛”社群

“角色采择”的情境化想象和“情绪共振”的同步化理解,属于有意识的认知过程,而“情绪传染”则属于无意识的自动化过程。在情感现实中,社会个体一旦觉察生存(生活)境遇正在发生某种正向转变,例如外群体的压力转为内群体的承诺、外部世界的不确定性转为内部世界的确定性,个体情感与认知就会无意识地依附于提供正向转变的施力方和行动者,并自动激活“情绪传染”,保持自我情感状态与他人情感状态高度协同。网络恐怖主义正是运用“情绪传染”手法,通过操纵回归“真正的传统”和回归“真正的信仰”双重共享表征,向“乌玛”社群指明,“哈里发国”不仅具有“重拾尊严、拯救危机”的功能属性,还具有将原先“错乱的”“失落的”现实世界转变为“清楚可辨的”“充满希望的”理想世界的价值属性,用“自我救赎”的承诺和“自我统治”的确定性,强化社群并引诱社群成员自动激活“情绪传染”,实现由自我指向到“重建哈里发国”指向的价值对齐。

1.论证“重建哈里发国”就是回归“真正的传统”,能让“乌玛”社群“重拾尊严”。如上文所述,网络恐怖主义通过古今对比和现实理想反差,已经勾勒出“乌玛”社群正在惨遭现实与精神双重绞杀的图景,“揭示”出西方势力、什叶派、异教徒及其政权是造成伊斯兰世界衰落、被欺、受辱的社会根源。因此,在“乌玛”社群看来,只有回归传统的、有教法庇护的伊斯兰社会,才能逃离现实窘困。同时,在与什叶派对立的逊尼派穆斯林看来,“哈里发”的消失和“哈里发制度”的消亡,本身就意味着伊斯兰政治权力的终结,而逊尼派的一切政治努力就是为了重建“哈里发国”[12]。至此,网络世界“乌玛”社群呼吁回归“真正的传统”的诉求与现实世界逊尼派呼吁重建“哈里发国”的诉求,在“自我救赎”的这一向度上默契合流。“伊斯兰国”也据此宣称:“我们的一切行动旨在复兴伊斯兰社会,根据‘真正的伊斯兰’原则将其还原成纯粹的、干净的模样”[13]。此外,“伊斯兰国”在发布的“网络招募广告”中还称:“加入哈里发国,这里提供工作良机和活动经费;加入哈里发国,这里提供宗教法制下的崭新生活和真正身份”[6]。可见,“重建哈里发国”的政治行动以及“哈里发国”展现的“美好图景”,不仅正面回应了“乌玛”社群和逊尼派的呼吁和诉求,还向那些长期被西方世界怀疑、歧视和排挤的社群成员提供了“希望和承诺”。

2.论证“重建哈里发国”就是回归“真正的信仰”,能让“乌玛”社群化解危机。“伊斯兰国”认为,造成“乌玛”社群现实危机的思想根源之一就是自身对“真正的信仰”的偏离,因此回归“真正的信仰”是解困关键。并就此明确提出:必须回归《古兰经》,任何从《古兰经》及圣训的字面理解中得出的戒律与行为,都是对真主的亵渎,必须予以根除[14]。“基地”组织也通过其网络杂志《启示》教唆:要让穆斯林们听到伊斯兰信仰是如何给他们带来正义和惩戒,也要让他们知晓伊斯兰信仰是如何解救他们终结被占领的状态,还要让他们明白伊斯兰信仰是如何允准他们在自己的治理下,获得鼓励和荣耀并有尊严地生活[13]。网络恐怖主义将回归《古兰经》作为回归“真正的信仰”的宗旨,通过把信仰等价于“正义”和“惩戒”、把信仰注释为解除现实危机的“良药”、把信仰比喻成“荣耀”和“尊严”的象征这一系列“光晕”渲染,其核心目的绝不是“抓药救人”,而是借用宗教法袍兜售:他们才是“真正的”伊斯兰信仰的“践行者和守护者”,他们建立的“哈里发国”才是尊奉“真正的信仰”的典范,只有这个实现了“自我统治”的“哈里发国”才能给“乌玛”社群带来“尊严、力量和权利”。

3.“重建哈里发国”最终的价值指向。“伊斯兰国”操纵回归“真正的传统”和回归“真正的信仰”双重共享表征,向“乌玛”社群提供了“看得见、摸得着、能感受”的精神价值与现实利益,用“自我救赎”的承诺和“自我统治”的确定性激活“情绪传染”的最终政治价值指向,就是为了建立一个有别于现代民族国家制度和体系的神权政体,并认为“哈里发制度”能战胜一切现代的蒙昧和堕落。客观上讲,神权政体的政治形态、经济形态、意识形态对现代国家政体和政治制度而言,是社会历史的倒退,但对于那些已被异化和误导的“乌玛”社群成员以及那些伊斯兰教传统秩序的信奉者和神权政体的追随者而言,无疑构成了另外一种政治价值和实践方案。

三、被建构的组织关系:行为动员

“以行动促宣传”还是“以共情促行动”,是传统恐怖主义与网络恐怖主义的重要区别。线下恐怖组织推崇的“行动优先”策略,实际上是一个多目标长线条管理模式,即以“圣战”运动达到军事攻击、经济抵制、践行信仰、抵御西方文化渗透、拒绝参与世俗选举等一系列目标[15]。而线上恐怖组织实践的“共情优先”策略是一个单目标短线条管理模式,即以共情驱动行为来实现打击什叶派和异教徒政权并建立“哈里发国”的目标。从实施效率和现实效果上看,单目标管理明显优于多目标管理,这也是“伊斯兰国”能迅速取代“基地”组织成为世界头号恐怖组织的根本原因。从行为动员上看,“伊斯兰国”作为一种极端的反社会力量,必然不会让“乌玛”社群的身份、政治及价值认同只停留在抽象之中,一定会不断诱导社群成员诉诸行动并予以公开的兑现。而事实情况也是如此,“伊斯兰国”通过其“官方”在线刊物《达比克》高调教唆:“真主的应许就是圣战士的信念,攻击卡菲尔是所有穆斯林实践信念最直接的方法,现在就是你的行动时刻”[16]。然而,教唆行动与真正行动毕竟无法瞬时耦合,仍需一个“动机变行动”的转向驱动力。社会学行动理论认为,支配人们社会行为的意识不是单一的个体意识,而是“共同的实践意识”。在“共同的实践意识”的有力驱使下,社会个体才能将原本“共有的实践知识”转化为集体行动[17](详见图4)。

图4 网络恐怖主义组织关系的动员机制

(一)利用“共有的实践知识”整合行为模式,加速个体行为向社群集体行为过渡

“共有的实践知识”天然内含实践性,既是行动方法、行动技术的内容体现,也是“共同的实践意识”的来源依据,并为行动者在行动方向和行动意义上提供保证与互动。概括言之,行为动员的核心是率先将“共有的实践知识”纳入集体选择范畴。一是把操作性的实践知识纳入集体选择。网络恐怖主义通过网络论坛和社交平台,大肆传播和散布恐怖袭击培训教程、毒气毒药制作教程、绑架暗杀纵火教程等众多恐怖袭击手段和方法。“东伊运”也曾通过社交媒体账号详解硝化甘油炸药等三类液体炸药及黑火药等烈性炸药的制作方法[18]。据英国《卫报》披露,“伊斯兰国”在社交媒体上发布的《中情局虐囚报告:全球反应综述》中还“推荐”了对待人质的办法:要像中情局特工在关塔那摩监狱对待穆斯林犯人那样,绝不手软地对待所有西方人质[19]。二是把指导性的实践知识纳入集体选择。恐怖组织在网络上发布的虐杀视频,一方面是对政府和民众进行威慑和恐吓,制造社会恐怖气氛;另一方面则是通过释放明确的“指导性信号”,鼓动和怂恿效忠者和追随者模仿其行为。据美国《华盛顿邮报》披露,“伊斯兰国”通过社交媒体向不能参加叙利亚战争的“圣战士”下令: 尽管你们不能亲身来到伊拉克、叙利亚,不能亲自开启“哈里发”的光荣人生,但你们可以就地杀死敌人,比如穿着制服的士兵,把他们的头砍下来[20]。

“共有的实践知识”推动网络恐怖主义建构起具有操作性、指导性的组织关系,克服了个体行为极端化向群体行为极端化演进中,难以整合行为模式的实际困难。同时,社交网络的互动特性又“协助”恐怖组织实现了“共有的实践知识”在“乌玛”社群中的流动与渗透,保证了极端意识形态在与主流意识形态对抗中保持耐久力和稳定性,为“信息共同体”升级为“行动共同体”做足准备。

(二)利用“共同的实践意识”支配行为选择,实现个体行为向社群集体行为转化

如前文所述,网络恐怖主义通过对三个核心价值愿景的因果评价,一方面是向“乌玛”社群传导应如何对抗外群体威胁、应如何解除危机、应如何实现自我强化的价值取向。另一方面也是在培育社群成员针对不同社会情境的“共同的实践意识”,因为社会个体只有在“共同的实践意识”推动下,行为选择才更贴近组织所预期的情绪、意志、信念和目标,这样才能更好地实现个体行为向集体行为的转化。简言之,“共同的实践意识”是对“共有的实践知识”的结构再统一,以此确保个体行为向集体行为转化的流畅性和实效性。一是“共同的实践意识”必须具有垄断性。根据美国安全部门披露的关于“伊斯兰国”网络招募西方“圣战士”的文件显示:“外籍战士部”会依据一定周期内网络互动情况,私信联络“潜在者”,对“潜在者”进行分析评估,并针对“有能力的人”进行约为一年的身份调查和“专家”线上面试,面试合格者将获得“推荐信”并接受组织培训,最终分配投入战斗[21]。从这份网络招募程序能够清楚判断,“伊斯兰国”绝非随意招募散兵游勇,而是高度注重个体的实践意识是否与组织意图相匹配,特别在意是否“有能力”、是否“可行动”。此外,为进一步贯彻“共同的实践意识”的垄断性,“伊斯兰国”还专门设立了“媒体中心”并按照战略区域和控制城市,分别设置了29 个“媒体办公室”,严格保证在社交网络上发布的“文字内容”“话题标签”“视频音频”“招聘广告”的统一性和实效性[22]。二是“共同的实践意识”必须具有支配性。在指挥恐怖分子实施“独狼式攻击”方面,“伊斯兰国”通过社交媒体发布“战斗协议书”,提醒“独狼”“敌人是强悍的、战斗是持续的”,建议“独狼”实施“分散的、小规模的”作战,并强调“要更多地建立全球战线”,还专门告诫“独狼”要“减少不必要的相互联系,以避免安全部门渗透和追踪”[23]。在指挥平民实施“自杀式攻击”方面,“伊斯兰国”在反复强调“敌人在精神上是羸弱的、不堪一击和惧怕死亡”的同时,还大肆渲染一旦成为“烈士”将拥有无上荣耀,在天堂中将“永享美好”,并承诺给予“烈士”家属丰厚的褒奖和待遇。此外,还特意警告“只有为穆斯林消除羞辱的自杀式攻击者,才是真正的穆斯林,才能成为真正的烈士”[23]。

“共同的实践意识”推动网络恐怖主义建构起具有垄断性、支配性的组织关系,为网络恐怖主义在支配行为选择、实现组织意图方面提供了特殊工具,不仅使个体行为选择更趋近组织选择,还让组织关系保持充分互动且充满“支配感”,并让个体行为向社群集体行为转化中具备“集体意识”且充满“超越感”。网络恐怖主义也据此实现了由“信息共同体”到“行动共同体”的跃迁。

四、结论与展望

本文以共情效应为切入点,以“伊斯兰国”为例解析和回答了网络恐怖主义情境叙事的内生机理、价值方案的作用模式以及组织关系的动员机制。整体而言,网络恐怖主义是透过语言层的情境叙事、意图层的价值对齐、关系层的行为动员,建构起了独特的群体认知、社群身份、组织关系铁笼。“三重层级”与“三重铁笼”共同编织出观念框架和政治框架,这“两个框架”又共同组合出世界观。这个扭曲的、颠倒的世界观具体表现为:“自我解放”与“自我斗争”,前者体现为重建神权政体,后者体现为表达独特性。

倘若只是站在理性世界或宗教世俗化的维度对其展开批判,很可能收效不大。因为,根本无法剔除宗教神权的规约张力,也无法节制独特性的内在张力。这也是国际社会陷入“反恐越反越恐”焦虑的原因之一。但是,如果通过现象学还原洗涤掉“三重层级”与“三重铁笼”中用范畴建构的“社会事实”并显露出“事情本身”,或可为治理网络恐怖主义提供明确思路。首先,“三重层级”中的情境、价值、行为统一体现为“人与人”“人与神”“人与社会”的关系性,表达为“在相同中激进地寻觅不同”的差异性。通过关系性建构的“社会事实”是穆斯林“被压迫”“被欺辱”,通过差异性建构的“社会事实”是“哈里发国”能让穆斯林重新“被尊重”“被关怀”,使用“社会事实”阐明“自我解放”的意义。而还原“事情本身”则是:铲除异己。因为激进的关系性与极端的差异性具有坚决的排他特质,绝容不下任何多元存在。其次,“三重铁笼”中的认知、身份、组织统一体现为独特性,表达为“通过激进的自我走向极端的角色”的斗争性。通过独特性建构的“社会事实”是“乌玛”社群必须一致对外才能生存,通过斗争性建构的“社会事实”是“乌玛”社群必须行动起来才有“活路”,使用“社会事实”阐明“自我斗争”的意义。而还原“事情本身”则是:人口迁徙。因为激进的独特性与极端的斗争性在普遍性中无法生存,必须迁徙。由此可以揭示:网络恐怖主义的本质是铲除异己和人口迁徙,铲除异己能使其获取社会权力,人口迁徙能使其获取政治权力。

本质一旦被发现,即可回到发生学现场,提出反制和打击网络恐怖主义的策略并揭露其本质。既然网络恐怖主义是以共情效应为基础建构观念框架和政治框架,而叙事又是共情效应生发的原始土壤和想象开端,那么“反叙事反恐”必是当前反制和打击网络恐怖主义的首选路径。

第一,呈现社会线索,拉长理性短链条,缩短情绪长链条,揭露其操纵共情效应误导网络公众的诡计。“反叙事反恐”不是媒体任务,而是媒体责任。针对网络恐怖主义情境叙事,主流媒体应利用公信力,释放强大释义力,坚决争夺叙事话语权。要把情境叙事中被故意隐藏和有意缺省的社会线索,如事件因果、身份背景、历史环境、社会度量等要素,逐一指出、补充、还原、呈现并展开评价,揭穿其通过“社会真空”引诱、迷惑、误导网络公众生发共情、产生错觉、造成误判的诡计。在话语权斗争中,要将网络对话始终暴露在“社会线索”之中,并尽可能地拉长理性短链条,延长网络公众“理性追问”时间;尽可能地缩短情绪长链条,减少网络公众“情绪追踪”时间,以此削弱和斩断网络弱链接关系向情感强链接关系的转化速率和路径。

第二,打开公共选择空间,消弭价值对齐,揭露其铲除异己与人口迁徙的本质。打开公共选择空间是消弭价值对齐的根本,祛除价值对齐是祛除激进化极端化的根本。主流媒体要在利用“社会线索”打破“虚应故事”的基础之上,对突发的、敏感的、宗教的、涉恐的、军事的公共事件充分行使话语权,并联合社交平台尽可能多地提供公共话语产品和公共话语服务,引导、鼓励、赋权穆斯林社群、自媒体及网络公众针对网络恐怖主义提出的“宗教压迫叙事”“受害者叙事”“圣战叙事”“重建哈里发国叙事”等主题主动发声联合发声,形成“声音矩阵”坚决与其进行正面的“话语竞争”,对抗和削弱宗教极端主义思想。同时,通过“话语竞争”打开个人思考空间和公共选择空间,用现实主义击败形式主义,祛魅“乌玛”社群“被告知的身份”“被告知的选择”“被告知的价值”“被告知的斗争”等意识形态建构,用现实社会的公共选择、个人利益、社会价值拆穿“哈里发国”的形式主义幻象,并将其隐藏的铲除异己与人口迁徙的反人类反社会本质公之于众。

第三,击退“恐怖的声音”,阻止行为动员,还需“AI 算法反恐”加入。批判的武器不能代替武器的批判,击退“恐怖的声音”还需“AI 算法反恐”。网络恐怖主义实施的行为动员策略是通过“共同的实践意识”对“共有的实践知识”的再统一实现的,而对于这些所谓的“知识”“技能”“手段”的识别与批判并非反叙事“人防”所擅长,况且这些网络恐怖主义“产品”通常隐身于音像图像之中,因此需要“技防”手段对其进行技术清洗,从而能在源头上阻断教唆行为。当前,多家国际互联网科技公司正在开展针对网络恐怖主义传播的对抗性算法生成技术研发、AI视频音频甄别技术开发以及AI 语言拦截模型研究等多项工作。未来,基于大数据的“AI 算法反恐”必将为网络反恐提供有力武器。