社会责任型人力资源管理如何降低员工亲组织非伦理行为:道德效力和伦理型领导的作用

赵红丹 陈元华

(上海大学 管理学院,上海 200444)

0 引言

瑞幸咖啡“黑天鹅事件”中高管及内部人员伪造交易22亿,长生生物疫苗造假案中员工行贿医生等事件不仅给组织和社会带来巨大的危害,也让公众对于企业道德伦理的质疑从企业道德缺失转移到企业员工身上。Umphress 等将员工这种为了企业获得高额利润而故意违反伦理道德原则的行为称为亲组织非伦理行为(unethical pro-organizational behavior)[1]。随着这些商业丑闻频繁发生,企业在追求长期发展过程中面临着减少组织不道德现象的问题,如何有效管控员工的亲组织非伦理行为也成为当前企业面临的重要挑战之一。亲组织非伦理行为兼具“亲组织”和“非伦理”的双重特点令组织忽视其潜在危害,损害企业声誉并阻碍组织的长期发展。亲组织非伦理行为不仅会给组织和社会带来危害,同时会给员工带来认知矛盾从而造成心理压力和认知失调[2]。相对于一般的不道德行为,亲组织非伦理行为更具有隐蔽性且潜在危害更大,如何有效减少组织中亲组织非伦理行为已经成为当前企业管理者和学术研究者重点关注的主题[3]。

以往关于亲组织非伦理行为影响因素的研究主要集中在员工个体因素(如组织认同[4]、心理权力[5])以及人际因素(如伦理型领导[6]、上下级关系[7]),关于组织情景因素对于此行为的研究亟待补充。国内外学者逐渐发现人力资源管理实践能够成为员工亲组织非伦理行为的有效推力[8-9],但是这些研究更加关注亲组织非伦理行为的亲组织特点,未能基于该行为不道德的本质视角探索人力资源管理实践对其造成何种影响。此外,以往关于人力资源管理实践方式的探索对员工社会责任关注不足,有关组织制度与伦理道德的融合认知也具有一定的局限性。以往研究还发现组织中不同的伦理氛围影响员工采取亲组织非伦理行为的态度[10],组织伪善也是激发员工产生亲组织非伦理行为的重要诱因[11],由此可见,组织的伦理性同样会影响员工的亲组织非伦理行为。社会责任型人力资源管理(social responsibility human resource management,SRHRM)是企业人力资源管理与企业社会责任整合形成的一种新型人力资源管理实践[12],这类新型的人力资源管理将企业社会责任融入人力资源管理实践之中,兼具CSR 和人力资源管理两者的职能。相对于其他人力资源管理实践模式,SRHRM 更加关注对企业内部员工的社会责任培训和考核,能够增强员工对于组织的道德感知[13],有助于员工减少非伦理决策。由此,本文将探究SRHRM 与亲组织非伦理行为之间的关系,验证人力资源管理实践能否降低亲组织非伦理行为。

以往关于SRHRM 对于员工行为的研究多从认同、承诺和情感等视角出发[12,14-15],忽视了员工面对组织环境特性而产生的特定心理对其后续行为的影响。社会认知理论指出个体所处的组织环境能够对个体的认知和其他特征因素改变进而影响其后续行为的发生[16]。有学者强调人力资源管理实践是员工在组织中最直接也是联系最为密切的组织环境,能够影响员工的认知和其他心理状态[17-19]。此外,亲组织非伦理行为虽然在本质上是一种非伦理行为,但由于能够使组织在短期内获得利益导致该行为更具隐蔽性。当面对组织利益与违背道德的道德困境时,员工需要相信自己有能力做出正确判断并且敢于拒绝此类短期内有利于组织获利的非伦理行为。由此,本文将基于社会认知理论以道德效力这一视角关注道德心理状态在员工面对组织情景将道德认知与判断转化为具体行为中的重要作用,尤其是关注道德效能与道德勇气这两种道德心理状态。Hannah 等也指出社会认知理论能够为我们考虑道德效力这一视角作为连接组织情景与员工行为的内在机制提供有力的解释框架[20]。SRHRM 是员工需要面对的组织环境,该实践能够激发员工参与道德行为的成功体验并获得外部赞扬,还有助于提高其工作价值并营造良好的组织道德氛围,进而塑造员工面对道德困境时的道德效能和道德勇气,促使员工相信自己有能力并敢于拒绝亲组织非伦理行为。有鉴于此,本研究认为道德效能和道德勇气可能是SRHRM 影响员工亲组织非伦理行为的潜在中介变量。

此外,员工对于人力资源管理模式的认知过程还受到领导行为的影响,领导者作为组织的代言人,影响组织制度激发员工行为的有效性,因此领导往往被视为人力资源管理实践影响员工行为的边界条件,而领导风格也会影响员工对所处组织人力资源管理实践的理解和认知[21]。Zhao 和Xia 的研究表明伦理型领导是影响员工道德推脱心理的边界条件,强调伦理型领导对道德心理状态的影响[22]。由此可以推断,领导行为的伦理性会影响员工对于SRHRM 权威性的认知,当领导行为与组织制度一致时,有助于强化员工对组织制度的理解和认同。伦理型领导能够有效传递SRHRM 的价值理念,监督和鼓励员工参与SRHRM 实践,能够加深员工的参与感与认知,从而塑造员工更高的道德效能和道德勇气。由此,本研究认为将伦理型领导纳入SRHRM 影响员工亲组织非伦理行为的内在作用机制中,有助于深入明晰SRHRM如何以及何时对员工的亲组织非伦理行为产生影响。

1 理论与研究假设

1.1 道德效力

道德效力是社会认知理论在道德领域的又一重要应用,这一新视角有效解释了个体面对道德困境时将道德思考或道德决策转化为实际道德行为的过程。社会认知是个体对其他社会性客体的认知,被广泛应用于不同领域,其中道德领域更是不容忽视的一个重要方面。Bandura 率先将社会认知理论应用在道德领域,提出了道德推脱这一重要应用视角[16],此后越来越多的学者不断拓展社会认知理论在道德领域的应用,关注道德行为的产生和员工道德认知或信念的激发等。其中皮亚杰从认知的角度强调道德推理能力,而科尔伯格也在此基础上提出了强调认知和判断的道德认知发展理论[23]。然而这些研究和理论对于如何确定道德判断导致实际的意图和行为尚未进行深入的探究。有鉴于此,Hannah 和Avolio 综合社会认知、自我效能等理论提出了道德效力这一新的理论视角,弥补基于道德和性格的领导研究中的重要缺失,旨在理解为何某些领导知道某些行为符合道德规范但仍未决定采取实际行动这种现象,也即解释知道和做正确的事情之间存在的差距。这一视角是培养具有道德决策意愿及行为的领导特质的关键因素,同时有助于增强领导的道德发展[24]。此外,道德效力也被广泛的应用于个体处理伦理问题或用来解释个体在工作场所产生的道德行为,推动了道德心理学的整体进步,也是继Bandura 提出的道德推脱以来能够有效解释个体在组织中具体道德表现的又一重要理论视角。

社会认知理论指出员工面对长期组织环境会对其认知、心理等个体因素改变进而影响其后续的行为表现[16]。道德效力作为社会认知理论在道德领域的又一重要应用,同样关注个体面对外部环境所产生的心理状态,主要用来解释道德思考与实际行为的关系[25]。道德效力是由Hannah 和Avolio提出的促进领导道德发展的新视角和工具,其核心观点是具有道德效力这种心理状态的领导在面对道德困境时能够将道德决策转为道德意图和实际行为,道德效力的特征是对所处环境道德方面的经验归属感,能够增强个体对在该领域实现道德目标行动能力的信念以及能够在逆境中恪守道德并坚持不懈的勇气[24]。此外,Hannah 等人还指出道德效力可以被视为领导的一种特质,但相对于个体的性格特质更容易被领导所处的环境改变[24]。

道德效力主要包括道德所有权、道德效能和道德勇气三个方面。具体而言,道德效力的第一个方面是道德所有权,道德所有权是指个体对自己、他人或组织行为的道德本质感到某种程度的心理责任感[24]。当道德(道德价值观、理想、责任感等)处于个体身份中心位置时,个体将会产生道德所有权从而产生强烈的动机,促使其按照这些标准行事,建立与自我的一致性[24]。因此,具有较高道德所有权的个体面对道德困境时,较少产生道德脱离或自我欺骗,反而是更可能参与其中。道德效力的第二个方面是道德效能,道德效能是指个体对其在特定道德领域内组织和调动动机、认知资源、手段和行动过程以达到道德绩效的能力信念[24]。道德效能依赖于不同情境下成功经验等经历产生的自我效能感(内在方面)与人和规范氛围等外部因素相关的手段效能(外在方面),促使个体面对诱惑时约束自身行为并为其提供对行为的感知控制力,促进道德判断转化为道德行为。道德效力的最后一个方面是道德勇气,道德勇气是指在组织内外的压力下将道德意图转变为行为的不屈意志[20,24]。这种勇气出现在个体与环境的互动中,外部的规范和信息力量唤起个体心理资源来发挥勇气。当个体面对恐惧时这种信念被激活并转化为行动的勇气,能够促使个体产生与信念一致的行为。道德效力这一新的理论视角最初的焦点集中在领导层面,后来众多的学者响应Hannah 等人关注组织集体中的道德效力应用,拓展道德效力对员工行为的影响研究。此外,学者May 等人拓展道德效力的范围,将道德意义也纳为影响个体采取道德行为的重要能力之一[26]。道德效力视角作为社会认知理论在道德领域的又一重要应用,阐述了个体面对道德困境时将道德决策转换为道德意图和实际行为的过程,成为解释员工具体道德表现的重要路径[20,27]。

1.2 SRHRM 与亲组织非伦理行为

亲组织非伦理行为是员工在日常工作场所中为了组织利益而违反道德规范所采取的非伦理行为[1],尽管这类行为的目的是组织利益,但是其本质是违反道德规范的。因此,本研究认为亲组织非伦理行为对组织和员工具有重大的潜在危害,不利于组织的长远持久发展。虽然亲组织非伦理行为会对员工和组织造成危害,但是员工采取此类行为时主要针对外部利益相关者造成危害并且往往会对该行为进行掩饰,导致员工的这类不道德行为难以被组织发现,甚至有的组织为了短期利益默许或鼓励这类行为[28]。鉴于这类行为的隐蔽性和巨大的潜在危害,组织管理者更应该有效的控制和管理员工的这种行为,避免亲组织非伦理行为对组织的长期发展造成不良影响。

通过对以往文献的梳理整合表明,关于亲组织非伦理行为影响因素的研究重点在员工个体因素和人际因素,关于组织情景因素对于员工亲组织非伦理行为的研究亟待补充[3]。员工行为除了受到自身个体特质和领导行为影响外,还受到其所处组织环境影响,尤其是与员工紧密联系的人力资源管理实践这一组织情景。因此逐渐有学者从人力资源管理实践的角度研究两者的关系并证实了人力资源管理实践成为亲组织非伦理行为的有效推动力[8-9]。此外,研究发现组织中不同的伦理氛围和组织伪善影响员工采取亲组织非伦理行为的态度[10-11],由此可以推测具有伦理性的组织制度可能是影响亲组织非伦理行为的重要因素。

SRHRM 是企业人力资源管理与企业社会责任整合形成的一种新型人力资源管理实践,其概念涉及人力资源管理、社会责任和伦理等多个领域[29]。SRHRM 在重视员工利益的同时关注员工的企业社会责任意识和伦理行为,为员工提供CSR 培训,在晋升和绩效考核中纳入员工的社会贡献,将社会责任融入员工发展和组织的战略方针中[12,17]。一方面,本研究认为通过这些实践活动SRHRM 能够从精神层面提高员工的道德价值观从而降低自身的亲组织非伦理行为。企业采取SRHRM 相关措施能够有效增加员工对于组织的道德感知[13],组织对于员工社会责任的重视有助于在组织内形成良好的CSR 氛围[30]。因此,当员工进行道德决策时能够主动考虑外部利益相关者的利益[31],重视自身行为的道德性,减少亲组织非伦理行为。另一方面,SRHRM 能够从物质层面借助奖惩等方式规范员工的行为,降低员工亲组织非伦理行为。组织将员工的社会绩效纳入晋升、绩效考核标准之中,明确的奖惩措施增大了员工采取非伦理行为的机会成本并提高其道德风险感知[32],从而减少员工亲组织非伦理行为的产生。基于以上推论,我们提出假设1:

H1SRHRM 与员工亲组织非伦理行为负相关。

1.3 道德效力的中介作用

以往关于SRHRM 影响员工行为的研究发现员工心理机制是联系组织情景与员工行为之间的重要中介机制,社会认知理论也指出个体行为受到外在环境和个人因素的双重影响,同时外在环境也会对个体内部认知与其他特征产生影响,员工会根据自身所处的组织环境调整自身的认知和行为,从而维持自身和外部环境的和谐与一致性[33],Hannah 等人更是表明社会认知理论能够为道德效力激发组织情景中员工的行为提供有力的解释框架[20]。SRHRM 是员工需要面对的重要组织环境,这类新型实践将社会责任和道德纳入人力资源管理实践中,具有较强的伦理特性,这种组织环境特性会使员工在观察、体验和学习的过程中改变员工的心理与认知,进而影响其行为的道德性。以往的研究中指出道德所有权强调个体对行为道德责任感知的程度[24],道德意义强调个体从符合道德行为中获取意义的程度[26],这两种道德心理代表了道德对自身的重要性及其对道德的追求,实质上可以看作个体对待道德的意识或态度,容易影响个体的道德决策和意图[34]。道德效能和道德勇气则分别强调个体面对道德困境时的能力信念和行动意志,是影响个体具体行为道德表现的重要因素[25],国内外众多学者倾向于探究这两种道德效力在个体面对道德困境时对具体行为的影响作用[20,27,35,36]。实施SRHRM 的企业招聘时往往选择更具社会责任意识的人员[12],这些员工会对自身行为负责并重视自身行为的道德规范性,因此他们本身具有较高的道德所有权和道德意义。此外,May 等人也在其研究中指出相对于道德效能和道德勇气,商业伦理教育和培训对个体道德意义的影响较小[26],由此本研究认为SRHRM 有关员工CSR 的培训、绩效考核等具体实践对道德所有权和道德意义的影响较小。亲组织非伦理行为虽然在本质上是一种非伦理行为,但是其兼具“亲组织”与“非伦理”的特点促使其能够使组织在短期内获得利益。员工在面对组织利益与道德标准的抉择时,更需要具有能力做出正确判断,坚持能够自我处理道德困境的能力信念并且敢于拒绝此类短期内获利的非伦理行为。基于此,相对于道德所有权和道德意义,本研究综合两方面的因素将道德效能和道德勇气作为中介变量。一方面顺沿以往的研究思路,另一方面考虑到亲组织非伦理行为的独特性,本研究关注道德效能和道德勇气在SRHRM 与亲组织非伦理行为间的中介效应。

1.3.1 道德效能的中介作用

道德效能是自我效能在道德领域的重要应用,Hannah和Avolio 将其定义为在特定道德环境中面对道德困境时,个体所具有的能够组织和调动动机、认知资源、手段和行动过程来产生道德行为的能力和信念[24]。Bandura 指出个体在组织中接受的各种社会信息能够形成自我效能,这些社会信息包括直接体验、他人反馈等[37]。员工在组织中最直接的社会信息就是工作场所中的经历,而员工从选择加入一个组织到退出这一经历过程始终要和人力资源管理密切联系,换言之,人力资源管理贯穿员工的整个工作经历。由此,我们可以认为SRHRM 是员工接触到的主要的信息来源。SRHRM 为员工提供组织培训、鼓励员工参与CSR 活动等,这些措施是员工在工作场所中的切实经历。这些经历是员工在组织中接触到的社会信息,能够影响员工的直接体验等感知进而会改变其效能感。

本文认为SRHRM 对于员工道德效能的影响主要通过两个方面:成功经验和口头说服。第一,May 等人指出组织对员工的伦理道德教育能够增强员工自身的道德效能感[26]。SRHRM 为组织中的员工提供CSR 相关培训[38],增强员工的社会责任意识同时提高其参与社会责任活动的能力[30]。企业社会责任培训能够提高员工CSR 技能并促使员工重视其行为的道德性,有效提高员工进行道德决策时技能和手段,通过这种培训进而会激发员工处理道德问题的期望,增强面对道德困境时处理的信心,从而提高员工的道德效能感。第二,组织在晋升和绩效考核中关注员工的社会贡献,鼓励员工参与各种一般CSR 活动,例如捐赠、环保等[12]。通过参与这类活动,一方面增加了员工参与道德行为的成功体验还能够获得组织的奖励和反馈,另一方面员工通过此类道德行为获得外界的赞扬。因此,实际参与CSR 活动有助于提高员工参与道德行为的成功体验并获得来自外部人员的认同感知,这进一步形成自身具有处理道德问题能力的认知,从而提高员工自身的道德效能感。

Mencl 和May 指出相对于道德情感因素,道德认知对员工道德决策具有更重要的影响作用[39]。道德效能作为员工重要的道德认知,是影响员工道德动机和道德行为的重要心理决定因素。已有研究也证实道德效能有效减少员工的非伦理决策,提高员工的道德行为,例如道德建言等[36]。此外,个体的自我效能感影响个体对于活动的支持性,同时也会影响其面对困难的态度。换言之,员工的道德效能感越高,员工对道德行为的支持感越高,面对组织利益和道德困境的矛盾时,高道德效能的员工对于道德的信念更强,更有能力和动机解决不道德行为所带来的利益诱惑[40],降低亲组织非伦理行为产生。研究证实个体具有的道德效能感越高,其越愿意从事组织公民行为并按照组织规定行事,从而愿意指出组织中存在的不道德现象[48],有助于减少不道德行为[35,41]。由此,SRHRM 通过对员工提供社会责任培训等方式促使员工相信自我具有处理道德问题能力,提高员工的道德效能感,这种能力和信念能够促使员工以道德标准行事并能够抵制相关利益诱惑,从而有效减少亲组织非伦理行为的产生。由此,我们可以得到假设2:

H2道德效能在SRHRM 与亲组织非伦理行为间起中介作用。

1.3.2 道德勇气的中介作用

SRHRM 对员工亲组织非伦理行为的影响机制不仅仅需要考虑员工是否具有相应的道德能力(道德效能)来解决组织利益与违背道德的伦理困境,还需要考虑员工是否愿意并且敢于坚守道德标准行事,因此本研究将员工的道德意愿(道德勇气)这一道德心理同样纳入SRHRM 对员工亲组织非伦理行为的内部影响机制中。道德勇气是指个体能够在组织内外的压力下将道德意图转化为行动的刚毅[34],被视为一种可塑的道德心理状态,这种状态容易被组织环境所改变[20]。

一方面,组织能够通过影响员工的价值印象和增强员工的工作意义提高其道德勇气。SRHRM 在组织内提倡并鼓励员工参与对外的社会责任活动,有助于在组织内部形成良好的社会责任规范和道德伦理氛围[35]。员工为了与组织保持一致性,将形成有关道德的社会责任信仰从而增强其面对道德问题时的道德勇气[26]。组织鼓励员工参与社会责任活动能够获得社会的赞誉和认可,这有助于深化自身工作的意义并提高其价值认可,从而增强员工在工作中以道德行事的意愿和勇气。另一方面,组织通过为员工构建安全的道德环境增强员工的道德勇气[20]。SRHRM 不仅鼓励员工的社会责任行为,还在晋升和绩效考核中重视员工的社会贡献、奖励员工的道德行为,这些措施代表组织对于道德伦理的态度。组织中关于道德行为的明确支持能够增强员工采取道德行为的安全感,进而增加员工的道德勇气[42]。

Kidder 认为道德勇气是影响个体是否采取道德行为的关键因素[43],能够为个体提供内在动力促进道德行为的产生[44],Hannah 等也指出道德勇气与个体道德行为具有显著正相关关系[25]。有学者还通过实证研究发现个体的道德勇气水平越高,越容易采取亲社会行为和道德行为[20]。当员工面对需要违背道德规范获取组织利益时,具有高道德勇气的员工往往能够坚守道德标准,倾向于在工作场所中产生道德行为[45]。此外,这类员工还能够承担履行道德规范给组织带来的潜在损失并且能够抵抗该不道德行为能够为组织和同事获利造成的压力[25]。由此推断,SRHRM 能够通过提高员工参与道德行为的工作价值与提供参与道德行为的组织支持来提高员工的道德勇气,从而促使员工坚持道德标准进而降低亲组织非伦理行为发生的可能性。综上所述,我们可以得到假设3:

H3道德勇气在SRHRM 与亲组织非伦理行为间起中介作用

1.4 伦理型领导的调节作用

社会认知理论认为,人的认知和其他个体因素与外部环境共同影响员工的行为。员工对于SRHRM 这一道德线索的认知和理解程度受到组织中与员工关系最为密切的领导对于道德和组织政策态度的影响。领导往往被视为组织的代表,领导的行为和风格会影响员工对于组织制度的态度,进而影响员工对于人力资源管理实践的客观认知和理解状态[46]。伦理型领导是指领导通过个人行为示范和人际之间的互动,表明组织中恰当和规范行为的标准,并通过双向沟通、强化与决策从而促进员工在工作中的道德行为[47]。近年来,有学者开始关注并呼吁重视伦理型领导对员工道德认知过程的调节作用,并进一步验证了伦理型领导对员工认知和其他心理状态的影响[22]。鉴于SRHRM 实践的道德特性,伦理型领导对员工的道德引导和模范作用契合SRHRM 的特点,有助于员工加深对SRHRM 的认识和理解以及参与程度。

具体而言,伦理型领导水平越高,员工能够感知到领导行为和SRHRM 实践达成一致性。一方面这有助于增强员工对于SRHRM 相关措施的参与性,另一方面也促使员工强化自身对组织伦理氛围的感知及自我伦理角色感[48-49],提高对SRHRM 传递的社会责任道德价值理念认可。高伦理型领导重视员工的伦理行为,当员工参与社会责任活动时能够给予员工赞扬,并且提供沟通交流的机会[50],促使员工能够从SRHRM 实践中获得更多成功的体验感与工作价值,更容易塑造员工的道德效能和道德勇气。当员工感知到领导的伦理型领导水平较低甚至产生非伦理行为时,员工对SRHRM措施和理念的真实性产生怀疑,可能会选择模仿领导的态度和行为并忽视组织传递的道德理念[51],从而影响其道德效能和道德勇气塑造过程,导致SRHRM 与员工道德效能和道德勇气间的联系减弱。综上所述提出如下假设:

H4a伦理型领导调节SRHRM 和道德效能之间的关系,伦理型领导水平越高,SRHRM 与道德效能的正向关系越强,反之越低。

H4b伦理型领导调节SRHRM 和道德勇气之间的关系,伦理型领导水平越高,SRHRM 与道德勇气的正向关系越强,反之越低。

如前所述,道德效能和道德勇气在SRHRM 与亲组织非伦理行为之间起到中介作用。同时SRHRM 与伦理型领导可能对于员工道德效力(道德效能和道德勇气)具有联合效用。基于上述假设,我们认为SRHRM 通过道德效能和道德勇气对亲组织非伦理行为的间接影响受到伦理型领导的限制。换言之,伦理型领导能够影响SRHRM 通过道德效能和道德勇气对员工亲组织非伦理行为的间接作用。当领导工作中采取伦理型领导风格,契合SRHRM 传递的价值理念,领导的行为有助于加深员工对SRHRM 的理解,更愿意接受SRHRM 的规定并积极参与组织活动,从而减少员工的亲组织非伦理行为。反之,领导以不道德行为行事,员工对领导和组织形成认知偏差,对待SRHRM 的规定阳奉阴违,忽视其传递的价值理念,从而降低员工对道德的坚持,可能导致员工采取非伦理行为来获取组织利益。因此,我们提出如下假设:

H5a伦理型领导调节道德效能在SRHRM 与亲组织非伦理行为间的间接作用,伦理型领导水平越高,道德效能的间接作用越强,反之,道德效能的间接作用越弱。

H5b伦理型领导调节道德勇气在SRHRM 与亲组织非伦理行为间的间接作用,伦理型领导水平越高,道德勇气的间接作用越强,反之,道德勇气的间接作用越弱。

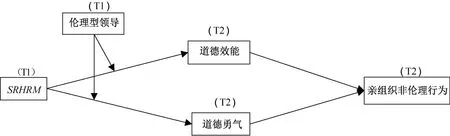

综合以上分析,本文提出SRHRM 对员工亲组织非伦理行为影响的理论模型,如图1 所示。

图1 理论模型图Figure 1 The theoretical model

2 研究设计与测量

2.1 数据收集与样本描述

本研究依照方便取样的原则,选取上海等长三角区域企业以及山东企业,调查企业主要为通讯、金融等行业。长三角地区及山东等沿海企业接受新兴商业模型迅速,对企业社会责任相对更了解。本研究主要目标企业重视员工的企业社会责任,为员工提供CSR 培训,关心员工的工作环境等。在人力资源管理部门的协助下对员工进行随机抽取,鉴于疫情原因通过线上形式对目标企业员工发放匿名问卷并进行收集,此次共向500 名员工发放问卷,共计450 名员工自愿参与本次调研。

在调研过程中为了降低共同方法偏差对实验结果的潜在影响,本研究采取两阶段跨时点研究设计方法,分别在2020 年5 月和2020 年7 月两个时间点收集数据。为了确保问卷的有效匹配,我们对回收样本进行编号,编号规则为员工姓名拼音首字母加手机号后四位(如CYH8680)构成。在第一阶段问卷收集,研究人员向被调研对象发放问卷,测量SRHRM、伦理型领导,同时测量性别等控制变量。一个月后,研究人员展开第二阶段调查,根据第一阶段回收的有效问卷再次向同一对象发放问卷,评价员工的道德效能、道德勇气和亲组织非伦理行为表现。经过两个阶段的收集,共有350 位被试人员完成问卷调研,剔除作答时间过短等无效问卷后,最终得到320 份有效问卷,整体有效回收率约为71.1%。样本的描述性统计结果表明,被试女性比例较高,约占59.1%,男性约为40.9%,主要是由于被调查企业中通讯类企业基层女性工作人员较多,被调查人员的平均年龄约为27.5 岁,在组织中普遍任职2~5 年(36.9%),其次是1~2年(30.6%),学历以本科为主(62.5%),被试员工大多为基层员工(54.7%),样本企业组织规模大多集中在100 到200人(35%)或100 人以下(23.75%)。

2.2 测量工具

本研究问卷涉及SRHRM、亲组织非伦理行为、道德效能、道德勇气、伦理型领导等变量。鉴于本文选取量表均为国外量表,按照Brislin 的回译法程序翻译并结合当前国内的具体情景进行适当的修改。问卷选择李克特5 点测量方法,1 代表完全不同意,5 代表完全同意。

(1)SRHRM。本文采用Shen 和Benson 借鉴Orlitzky 等人研究开发的单维度六题项量表[38],问卷的样本题项如“公司会提供有关环保、捐赠等社会责任培训,促使其成为组织核心价值观”等,该量表的信度系数为0.886。

(2)亲组织非伦理行为。当前Umphress 等开发的6 题项的量表得到国内外学者的广泛使用[1],本文延续以往研究人员做法,采用六题项量表测量,问卷样本题项如“处于公司利益考虑,我会向顾客或客户隐瞒关于公司的产品或其产品、服务的负面消息”等,该量表的信度系数为0.884。

(3)道德效能。本文采用Hannah 和Avolio 开发的5 条目单维度量表对员工的道德效能进行测量[24],具体的问卷样本如“我相信我能够在面临道德决策时会采取果断的行为”等,该量表的信度系数为0.757。

(4)道德勇气。本文采用May 等编制的4 条目单维度量表测量道德勇气并根据中国组织中的实际情景进行适当的调整[26],最终样本题项如“我会为正义的事业挺身而出,即使这样不被大家看好”等,该量表的信度系数为0.705。

(5)伦理型领导。借鉴Kacmar 等人的研究[33],本文采用Brown 等开发的10 条目单维度量表由员工自我报告的形式测量伦理型领导[47],问卷的样本题项如“我的上司会和我们一起讨论价值观和商业道德问题”等,该量表的信度系数为0.863。

控制变量:以往研究文献发现,个体的性别影响员工对组织SRHRM 实践的感知[52],此外,也有研究发现员工个体人口统计学特征会影响亲组织非伦理行为[2,7]。由此,本研究选择员工性别、年龄、学历、工作年限、员工职位、单位员工数作为控制变量。

3 研究结果

3.1 区分效度的验证性因子分析

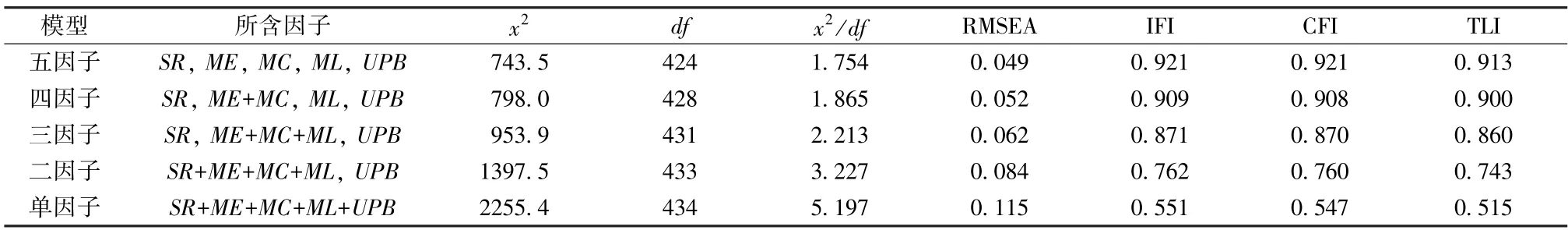

本研究借助AMOS 24.0 分析软件检验了五种可能存在的模型,具体包括五因子模型(理论模型)、四因子模型、三因子模型、二因子模型及单因子模型,对五种可能存在的模型数据分析结果见表1。通过对分析结果对比发现,五因子模型中的各项模拟指标(IFI=0.921,CFI=0.921,TLI=0.913,RMSEA=0.049)均优于其他模型,其各项拟合指标也满足各项标准要求。根据温忠麟的观点表明本研究的理论模型与数据的拟合度较好,也表明SRHRM、道德效能、道德勇气、伦理型领导与亲组织非伦理行为变量间具有良好的区分效度。

表1 验证性因子分析结果Table 1 Result of confirmatory factor analysis of measurement models

3.2 共同方法偏差验证

由于本研究问卷调查采取员工自我报告形式,变量测量容易受共同方法偏差的影响。根据汤丹丹和温忠麟的建议[53],本研究采用控制潜在误差变量的方法验证本研究中是否存在显著的共同方法偏差问题。将共同方法偏差作为一个未测量的潜变量加入已有的五因子模型之中,通过对比发现加入共同方法偏差因子后的模型拟合指标(x2=743.5,df=423,x2/df=1.758,IFI=0.921,CFI=0.920,TLI=0.912,RMSEA=0.049)比原始五因子模型拟合指标(x2=743.5,df=424,x2/df=1.754,IFI=0.921,CFI=0.921,TLI=0.913,RMSEA=0.049)没有得到改善,由此表明差异不显著,由此,本研究并不存在显著的共同方法偏差问题。

3.3 描述性统计

表2 是关于本研究变量的均值、标准差和相关性分析的结果,由该表可以看出,SRHRM与道德效能(r=0.403,p<0.01)、道德勇气(r=0.275,p<0.01)、亲组织非伦理行为(r=-0.170,p<0.01)显著相关。道德效能与伦理型领导(r=0.578,p<0.01)、亲组织非伦理行为(r=-0.250,p<0.01)显著相关。道德勇气与伦理型领导(r=0.474,p<0.01)、亲组织非伦理行为(r=-0.152,p<0.01)显著相关。这些相关性分析结果为接下来的假设验证提供了初步数据支持。

表2 变量描述性统计分析结果Table 2 Result of variable descriptive analysis

3.4 假设检验

(1)主效应检验

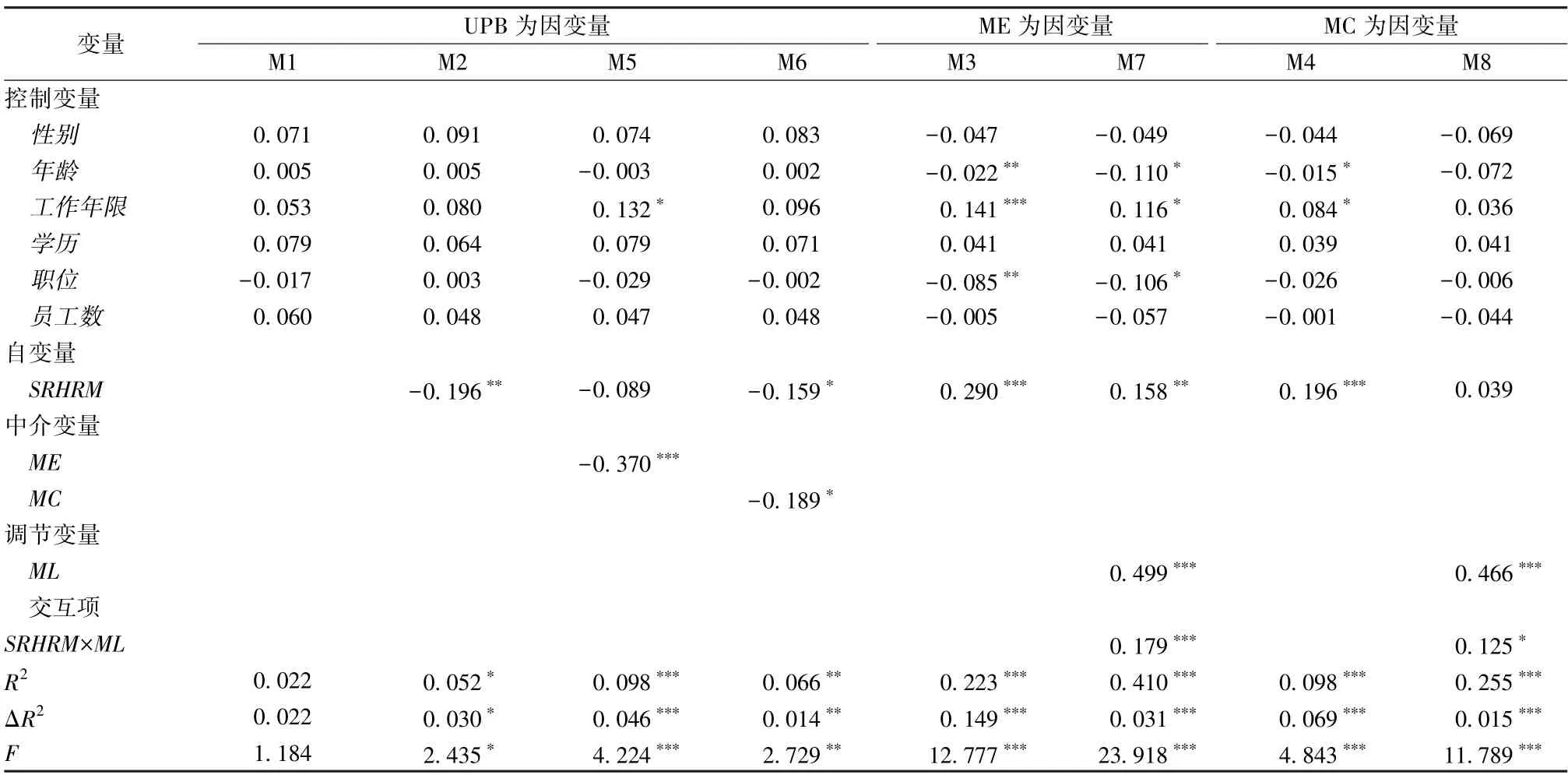

本文首先采取回归分析检验SRHRM与员工亲组织非伦理行为之间的因果关系,将性别、年龄、学历、工作年限等控制变量放入回归方程后进行回归分析,结果如表3 模型M1所示。在控制变量基础上将SRHRM加入回归方程,结果显示SRHRM与亲组织非伦理行为显著负相关(r=-0.196,p<0.01,模型M2),假设1 得到验证。

(2)中介效应检验

假设2 和假设3 分别提出道德效能和道德勇气在SRHRM与亲组织非伦理行为间起中介作用。本文对中介效应的检验主要采用Baron 和Kenny 的层级回归方法进行验证,具体层级回归分析结果见表3。

从表3 中可以看出,SRHRM与道德效能显著正相关(β=0.290,p<0.001,模型M3),其次,上文中证实SRHRM与亲组织非伦理行为具有显著负相关关系,最后,将自变量SRHRM,中介变量道德效能同时加入回归方程后,对比模型M5 与M2 表明,道德效能与亲组织非伦理行为显著负相关(β=-0.370,p<0.001,模型M5),同时SRHRM对员工亲组织非伦理行为影响不显著(β=-0.089,p=0.186,模型M5),由此,我们可以判断道德效能完全中介SRHRM与员工亲组织非伦理行为间的关系,假设2 得到验证。

从表3 中可以看出,SRHRM与道德勇气显著正相关(β=0.196,p<0.001,模型M4),其次,上文中证实SRHRM与亲组织非伦理行为具有显著负相关关系,最后,将自变量SRHRM,中介变量道德勇气同时加入回归方程后,对比模型M6 与M2 表明,道德勇气与亲组织非伦理行为显著负相关(β=-0.189,p<0.05,模型M6),同时SRHRM对员工亲组织非伦理行为影响显著性降低(β=-0.159,p<0.05,模型M6),由此,我们可以判断道德勇气部分中介SRHRM与员工亲组织非伦理行为间的关系,假设3 得到验证。

(3)调节效应检验

假设4a(b)提出,伦理型领导调节SRHRM与道德效能(道德勇气)间的关系。借助SPSS24.0 软件,本文采用层级回归验证伦理型领导的调节效应。鉴于验证调节效应需要将调节变量和自变量的交互项放入回归模型中,为了降低变量间的多重共线性,先将所有变量进行中心化处理,最终的分析结果如表3 所示。

表3 层级回归分析结果Table 3 Result of hierarchical regression analysis

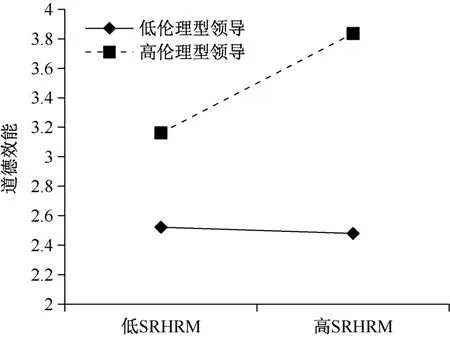

通过层级回归分析分析结果表3 可知,SRHRM与伦理型领导的交互项与道德效能显著正相关(β=0.179,p<0.001,模型M7),表明伦理型领导能够显著调节SRHRM和道德效能之间的关系。此外,为了更加直观清晰的判断出伦理型领导的调节效果,本文描绘高、低不同水平下调节效应图,具体结果如图2 所示,当员工感知到高伦理型领导时,SRHRM对员工道德效能的影响更加显著。综上所述,假设4a 成立。

图2 伦理型领导在SRHRM 与道德效能间的调节图Figure 2 Interaction of SRHRM and ML on ME

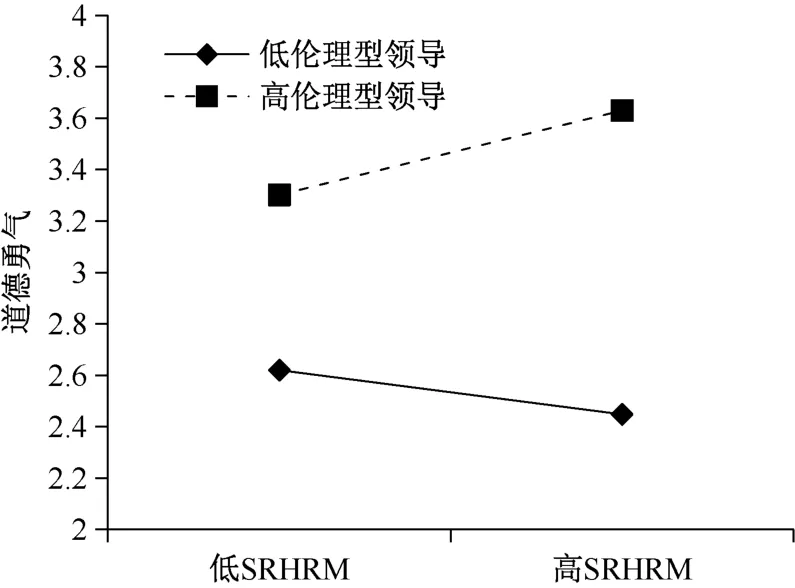

SRHRM与伦理型领导的交互项与道德勇气显著正相关(β=0.125,p<0.05,模型M8),证明伦理型领导调节SRHRM影响道德勇气的过程,假设4b 得到验证。此外,本文通过描绘高、低不同水平下的调节效应图清晰判断伦理型领导的调节效果。由图3 可知,当员工感知高伦理型领导时,SRHRM更容易激发员工的道德勇气,假设4b 进一步得到数据支持。

图3 伦理型领导在SRHRM 与道德勇气间的调节效应图Figure 3 Interaction of SRHRM and ML on MC

(4)被调节的中介检验

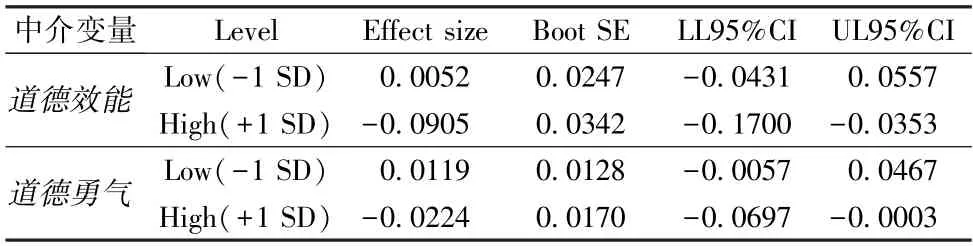

假设5a(b)提出伦理型领导调节道德效能(道德勇气)在SRHRM与亲组织非伦理行为间的中介作用。为了检验被调节的中介是否成立,本文采用Hayes 提出的“过程宏计算(process macro)”和拔靴法估计(bootstrap estimate)验证被调节的中介假设是否成立。本研究通过SPSS24.0 统计软件运行后,结果如表4 所示。从表中分析结果来看,对于感知到低伦理型领导的员工,SRHRM通过道德效能对亲组织非伦理行为影响的条件性间接效应不显著(effect size=0.0052,95%置信水平下的置信区间为[-0.0431,0.0557],包括0),而对于感知到高伦理型领导的员工而言,SRHRM通过道德效能对亲组织非伦理行为影响的条件性间接效应显著(effect size=-0.0905,95%置信水平下的置信区间为[-0.1700,-0.0353],不包括0),高低不同水平伦理型领导下,SRHRM通过道德效能对员工亲组织非伦理行为的影响效应具有显著差别。综上所述,假设5a 成立。

表4 条件性间接效应结果Table 4 Results for the mediation effect

此外,对于感知到低伦理型领导的员工,SRHRM通过道德勇气对亲组织非伦理行为影响的条件性间接效应不显著(Effect size=0.0119,95% 置信水平下的置信区间为[-0.0057,0.0467],包括0),而对于感知到高伦理型领导的员工而言,SRHRM通过道德勇气对亲组织非伦理行为影响的条件性间接效应显著(effect size=-0.0224,95%置信水平下的置信区间为[-0.0697,-0.0003],不包括0),高低不同水平伦理型领导下,SRHRM通过道德勇气对员工亲组织非伦理行为的影响效应具有显著差别。综上所述,假设5b成立。

4 结论与讨论

本文基于社会认知理论从道德效力视角探究SRHRM 影响员工亲组织非伦理行为的内在机制和边界条件。研究发现SRHRM 与员工亲组织非伦理行为负相关,道德效能和道德勇气在SRHRM 与亲组织非伦理行为间起中介作用,员工感知到的伦理型领导水平越高,SRHRM 与道德效能(道德勇气)的关系越强,道德效能(道德勇气)的中介效应越显著,反之越弱。

4.1 理论贡献

基于社会认知理论,本文从道德层面以道德效力的视角探究SRHRM 的对员工亲组织非道德行为的影响,本文对当前理论界主要具有以下几个方面的贡献:

(1)以往针对SRHRM 的研究主要聚焦于对员工工作场所中的积极态度和行为,而较少关注对于消极行为的影响。尽管少数研究证实SRHRM 对员工离职和反生产行为的影响[15,52],但是忽视了SRHRM 隐含的道德特性。本研究有助于深入挖掘SRHRM 潜在的道德属性,响应Abdelmotaleb 和Saha 关注SRHRM 在道德领域应用研究的呼吁[13],揭示SRHRM 对员工不道德行为的影响作用,丰富了SRHRM 在道德层面的研究成果。此外,本文进一步验证了程垦和林英晖的研究观点[31],弥补了SRHRM 对员工消极行为(尤其是非伦理行为)影响的研究不足。

(2)本研究强调SRHRM 的道德性并表明SRHRM 对亲组织非伦理行为具有抑制作用,这一结论区别于罗帆和徐瑞华的传统结论(即人力资源管理实践激发亲组织非伦理行为)[8],有助于全面理解组织制度对该行为的影响效应。此外,众多学者主要从个体、领导等层面探究亲组织非伦理行为的前因变量,对于组织层面的实证研究相对匮乏。Xu 和Lv 倡导更多的研究关注组织制度对员工亲组织非伦理行为的影响作用[9],我国学者程垦和林英晖也进一步强调探索组织层面有关亲组织非伦理行为的抑制性因素具有重要研究意义[31]。本研究响应这一倡议,丰富了组织因素作为亲组织非伦理行为抑制性因素的研究成果。此外,本研究强调了亲组织非伦理行为的不道德本质,验证SRHRM 对该行为的重要抑制作用,为组织道德环境抑制员工非伦理行为的观点[49]提供进一步的理论依据。

(3)本研究打开SRHRM 和亲组织非伦理行为之间的“黑箱”,揭示了SRHRM 抑制亲组织非伦理行为的作用路径。以往研究从认同、承诺和情绪等视角来探究SRHRM 影响员工行为态度的中介机制[14,15,38,54],但内在作用机制仍旧存在不足和局限性,尤其是尚未有研究者从道德心理视角揭示SRHRM 对员工不道德行为影响的内在机理。为了揭示SRHRM 如何抑制亲组织非伦理行为,本研究从道德效力视角出发论证了SRHRM 对员工道德心理状态的改变从而减少该类不道德行为,有助于厘清个体在道德环境中如何将道德决策转化为实际行为。这一理论视角拓展了SRHRM 对员工行为影响的道德解释机制,将Shao 等人的道德情感层面延伸到道德心理及认知层面[17],为未来研究提供新的研究思路和理论视角。

(4)本研究突破研究惯性,从客观视角揭示了外部情景因素在SRHRM 影响机制中的边界作用。以往关于SRHRM对员工行为态度影响的边界机制重点关注员工的个体特质,尤其强调道德特质这一重要边界因素,缺乏外部客观因素的探讨。本文沿着领导成员关系影响SRHRM 和员工行为关系强度的研究思路[18],首次将领导风格纳入SRHRM 影响员工行为的调节机制中,从客观视角明确人际层面的边界条件,明晰领导风格与人力资源管理实践之间的内部关系,同时也为领导行为对人力资源制度强化作用提供实证支撑[55]。此外,本文响应Zhao 和Xia 的呼吁[22],重视伦理型领导在道德领域研究中的调节作用,拓展伦理型领导作为边界条件的研究成果。

4.2 实践启示

本研究的实践启示主要在于帮助管理者借助SRHRM 实践减少员工亲组织非伦理行为。首先,SRHRM 能够降低员工的亲组织非伦理行为,管理者和组织应该重视这类新型的人力资源管理实践方式,从招聘、培训、考核、薪酬等多个方面推动SRHRM 实践的建设和应用。其次,SRHRM 能够影响员工的道德效力从而降低亲组织非伦理行为。组织要重视SRHRM 实践的贯彻落实,加强员工对于SRHRM 实践的理解和感知,不能使SRHRM 成为口号浮于表面,鼓励员工积极参与到SRHRM 实践中。最后,本研究指出伦理型领导在SRHRM 与道德效能和道德勇气间发挥调节作用,组织应该制定具体的措施鼓励领导者重视对员工的道德引导。此外,组织应该为领导提供培训提高其道德意识,从而有助于员工道德效力的塑造。

4.3 研究不足与展望

本研究探索了SRHRM 对员工亲组织非伦理行为的影响,尽管取得一定的研究成果但仍存在一定的局限性。研究设计上,由于本研究采用自我报告的方式进行数据收集,因此难以避免共同方法偏差的影响。未来的研究设计可以采用纵向研究设计和多渠道收集方式相结合,例如借助领导、同事评价等。调查样本上,本研究只针对沿海地区的部分企业进行了调研,样本来源受到地域限制。未来的研究应该扩大样本收集地域和行业范围,提高结论的普适性。研究变量上,一是中介机制,本研究基于道德心理状态视角只探究了道德效能和道德勇气这两条中介路径,但是SRHRM 降低员工亲组织非伦理行为的内在机制讨论不够全面,未来研究可以尝试道德信用、组织伦理氛围等作为中介变量。此外,本文提出的两条中介路径间是否存在相互影响,两条中介路径影响效应是否存在差异尚未进行研究,这也是未来进一步研究的方向。二是进一步探索其他调节变量对SRHRM-道德效能(道德勇气)-亲组织非伦理行为这一过程的影响。例如同理心、组织道德倾向等,明晰SRHRM 对员工亲组织非伦理行为的边界条件。