编辑排版与早期新诗的文体建构

艾 茜 王雪松

[提要]在早期新诗的发生发展历程中,编辑排版作为现代传播中的技术手段,深度参与了新诗文体的建构。编辑排版的样式促使早期新诗人萌发了诗体意识,逐渐从自发建构走向自觉建构,编辑排版的意图和效果在编读往来中相互汇通,编辑排版贯穿于创作和传播过程;早期新诗的版式差异较大,反映了新诗文体逐渐凝定的过程,诗行和诗节成为新诗文体的基本建构单位;编辑排版是对版面空间的设计,利用拟形、标点、行式组合等手段,建构了新诗文体的视觉形式,不仅对听觉审美、诗意传播起到导引和配合功能,还因其视觉上的效果、心理上的效应,拓展了新诗文体的审美范畴。

在中国新诗史上,关于新诗文体的争议一直持续,其中既有对新诗内部子类(如自由诗和格律诗)的争议,也有对新诗本体的本质追问(如“何谓新诗”)而回到新诗发生期,我们可以从新诗文体意识、文体形式、文体功能三方面来追问新诗文体的“前史”,在这个过程中,编辑排版深度参与了新诗文体的生成。

一、编辑排版与新诗文体意识的萌发

美国诗人、小说家威廉·卡洛斯·威廉斯(William Carlos Williams,1883—1963)有一首著名的诗《便条》:“我吃了/放在/冰箱里的/梅子/它们/大概是你/留着/早餐吃的/请原谅/它们太可口了/那么甜/又那么凉。”如果取消分行,加上标点,则是一种应用文体:“我吃了放在冰箱里的梅子,它们大概是你留着早餐吃的。请原谅,它们太可口了,那么甜,又那么凉。”这个例子经常被用作文体界分的经典案例,同时引发的争议也颇多。例如:

那么,这里决定文学与非文学的标准是什么?看起来是句子的排列方式(分行与不分行)的差异。但是,倘是深究起来,这里的标准是有些模糊。例如,难道诗与应用文的区别仅仅在于句子排列方式吗?如果回答是肯定的,那么,是否任何非文学文体一经分行排列便成为诗了呢?这样一来,问题就更为复杂了。例如,我们信手从报纸上原文照抄一句话,把它加以分行排列:“举世瞩目/中国球迷挂心的/四十一届世界乒乓球锦标赛/团体赛/赛制有变”这叫“诗”吗?尽管分行排列,但读者不难判断出它不是诗。[1](P.51)

应该说,在聚讼纷纭的诗歌文体理论论争中,这段话颇具代表性。“分行”是新诗文体成立的必要条件,还是充分条件?显然前者更符合逻辑,但在新诗文体论争中,其他要素远没有“分行”这个形式要素引起的争议大。诗歌文体成立的其他因素(诗意、诗语等)是老生常谈但又很难说清内涵的“标准”,反而受到的质疑少,而“分行”这个有明确内涵和外延的形式标准却不断被质疑。 “是否任何非文学文体一经分行排列便成为诗了呢? ”这个问句设置了一种本质主义的语境,任何从本质主义角度着眼的回答都会陷入两难。倘若我们转换一下角度,任何非文学文体一经分行排列,是否会召唤读者形成“诗歌文体”的阅读期待?显然是成立的。上例中,报纸上的一句新闻报道用语由于采用了分行体式,所以读者会下意识用“诗歌文体”的既有经验去审视文本。也就是说,对现代读者而言,“分行排列”会召唤读者以诗歌标准来审视文本的文体意识,这也是现代诗歌“文体”与传统诗歌“文体”之间的重要差异。听觉为主的传播接受方式,使得传统诗歌无论是否分行排列,都不妨碍读者对诗歌文体的判断。而“分行排列”之所以能触发现代诗歌文体意识,说明视觉要素在现代诗歌的传播接受中,扮演着重要角色。

“分行排列”其实是一种编辑排版行为,是诗歌空间展开形式的具象化。在现代诗歌发生期,这种“分行排列”同样唤起了读者或者作者的文体意识。冰心的小诗风靡一时,但她对于散文和诗的文体认知并不清晰,而触发她诗歌文体意识的,恰恰是分行形式。冰心自述立意写诗,是受了《晨报》副刊编辑的鼓励。当晨报副刊发表《山中杂感》时,将这篇散文分行排版,并且有段按语:“这篇小文,很饶诗趣,把它一行行的分写了,放在诗栏里,也没有不可。(分写连写,本来无甚关系,是诗不是诗,须看文字的内容。)好在我们分栏,只是分个大概,并不限定某栏必当登载怎样一类文字。杂感栏也曾登过些极饶诗趣的东西。那么,本栏与诗栏,不是今天才打通的。”[2](P.326-327)从中可见,尽管当时的编辑从思想上对“分写连写”不以为然,“是诗不是诗,须看文字的内容”,然而这种分行的新诗却在冰心心里建立起“新诗”的文体意识,“于是畏怯的我,胆子渐渐的大了,我也想打开我心中的文栏与诗栏。几个月之后,我分行写了几首《病的诗人》,第二首是有韵的。因为我终觉得诗的形式,无论如何自由,而音韵在可能的范围内,总是应该有的。”[2](P.372)

郭沫若也有类似的创作体验,“我第一次看见的白话诗是康白情的《送许德珩赴欧洲》(题名大意如此),是民八的九月在《时事新报》的《学灯》栏上看见的。那诗真真正正是白话,是分行写出的白话,其中有‘我们喊了出来,我们做得出去’那样的辞句,我看了也委实吃了一惊。那样就是白话诗吗?我在心里怀疑着,但这怀疑却唤起了我的胆量。我便把我的旧作抄了两首寄去。一首就是《鹭鶿》,一首是《抱和儿在博多湾海浴》”[3](P.214)从“分行写出的白话”中,郭沫若获得了语言和体式的文体验证,从而将旧作确认为新诗。如果说一般的读者和作者由报刊上汉语诗歌的分行排列激发了新诗的文体意识,那么早期新诗先驱者的文体意识多是从西方诗歌的排版方式中获取。其实,郭沫若的旧作就是在泰戈尔和海涅的影响下而写出的,西方诗歌的分行在潜意识里影响了新诗的分行写作,只不过这种影响多是一种模仿,触发了新诗人的文体感知,还未被当做新诗文体的必备要素,这在胡适等新诗先驱者身上更为明显。

西学东渐之际,大量的西方诗歌被引入中国,原诗呈现的方式大都是分行横排,跟传统的书写方式有较大差异,从报刊杂志上的排版看,也跟方块汉字排版方式不一致,这就带来视觉上的差异。中国当时的知识分子将西方文字称之为“蟹行文”,这名称不仅是指它们的“旁行上左”(横排),且多少还带点 “谐谑”的意味。当西方诗歌通过报刊等纸媒被译介进来时,原文一般是横排分行分节,中文译本或竖排或横排,西诗的错落分行必定会引起中国新诗人对形式的注意。

胡适或许是把西方诗歌诗形作为区分韵脚的方式,他的白话诗《朋友》在发表时有作者写的序:“此诗天怜为韵,还单为韵,故用西诗写法,高低一格以别之。”[4]周作人的长诗《小河》发表时也有自序:“有人问,我这诗是什么体,连自己也回答不出。法国波特来尔(Baudelaire)提倡起来的散文诗,略略相像,不过他是用散文格式,现在却一行一行的分写了。”[5]

可以说,正是分行让新诗人意识到散文格式和新诗格式的不同。但是否把分行当成是新诗文体构成的必备要素,则新诗先驱者往往又是否认的。例如沈尹默的白话诗《三弦》发表时,全诗分三个小节,但编辑在排版时并未分行,那么这个“节”其实就是“段”。“段”显然是现代散文的文体形式,但茅盾认为,“这首诗的意境是三段,写式亦只是依意境而分为三段,完全是散文的写式,然而读了只觉得是诗,比我们常见的分行写成长短一样的几行而且句末一字押韵的诗是更其‘诗些’的”[6]。郭沫若虽然从他人的诗形(分行白话)中激发新诗之感,但未从正面对于“诗形”做出积极评价,甚至降低了形式的分量。他指出:“其实就是纯粹的诗,可以有韵,可以无韵,可以分行,也可以不分行。有韵和分行不必一定就是诗,有韵和分行写出的告示,你能说它是‘诗’么?”[7]康白情在《新诗底我见》中提出:“作诗要用白话,又要用散文的语风。至于诗体列成行子不列成行子,是没有甚么关系的。”[8]

这说明在新诗先驱者认知里,分行排列和新诗文体之间的关联是松散随机的,对于新诗文体的经营是自发的,还未上升到自觉的高度,也就是说“分行排列”只是激发了文体意识。真正自觉从文体上去经营新诗的,当属闻一多、徐志摩等为代表的新月派诗人。

据陈建军考证,1927年9月17日,闻一多的《你莫怨我》发表在《时事新报·文艺周刊》第2期。因当日版面广告拥挤,将原诗每节五行并做三行,结果弄得不成体统。一周后,即9月24日,为使读者得见原璧,《文艺周刊》第3期又将《你莫怨我》补登了一次。而徐志摩的《康桥再会罢》和《翡冷翠的一夜》也被报刊错排,甚至连分行这样的标识都取消或弄错,以致于徐志摩耿耿于怀。徐志摩自己编刊,既是作者,又是编者,还是读者,有自觉的文体意识,在《〈现代评论〉与校对》一文中,徐志摩即指出分行的重要性:“前年《时事新报》的《学灯》替我印过一首长诗《康桥再会罢》。新体诗第一个记认是分行写。所以我那一首也是分行写。但不知怎的第一次印出时新诗的记认给取消了;变成了不分行的不整不散的一种东西。”[9]倘若作者只看重内容,大可不必纠结内容的形式,则对于编辑排版恐不会有过高要求,但闻一多、徐志摩等人对于新诗的贡献,正是对于新诗文体的自觉经营,而非一般意义上的“新格律”倡导,借助编辑排版技术,能够让闻一多、徐志摩等人对于诗体的经营以“固化”的方式传递给读者。

废名在《谈新诗》中,反思了新诗的文体问题。他说:“徐志摩的新诗可以不讲,徐志摩的文体则决不可埋没,也决不能埋没,所以有卞之琳之诗了。我现在对于新诗的形式问题比以前稍为宽一点,即是新诗也可以有形式,不过这不是根本的事情,根本的事情还是我以前的话,新诗要诗的内容散文的文字。我再一想,新诗本来有形式,它的唯一的形式是分行,此外便由各人自己去弄花样了。”[10](P.198-199)废名诗论中,比较引人关注的是“新诗要诗的内容散文的文字”,这是他的诗论核心和根本思想,但“散文的文字”不等于“散文的形式”,他对新诗形式上的唯一界分标准便是“分行”,确证了新诗文体的视觉特征。施蛰存在为《现代》杂志上的现代诗进行辩解时说:“《现代》中的诗是诗。而且是纯然的现代的诗。他们是现代人在现代生活中所感受的现代的情绪,用现代的词藻排列成的现代的诗形。”[11]排列是对词藻的位置关系的确定,不仅是语法上的位置关系(语法位置往往跟听觉上的线性感知同步),而且包含视觉空间上的位置,从而给诗形以视觉上的文体合法性。

可以说,编辑排版行为促使新诗人对新诗的文体感知从关注“诗性”过渡到“诗形”,新诗文体的建构问题成了新诗发展中重要的议题。

二、编辑排版与新诗文体的视觉塑型

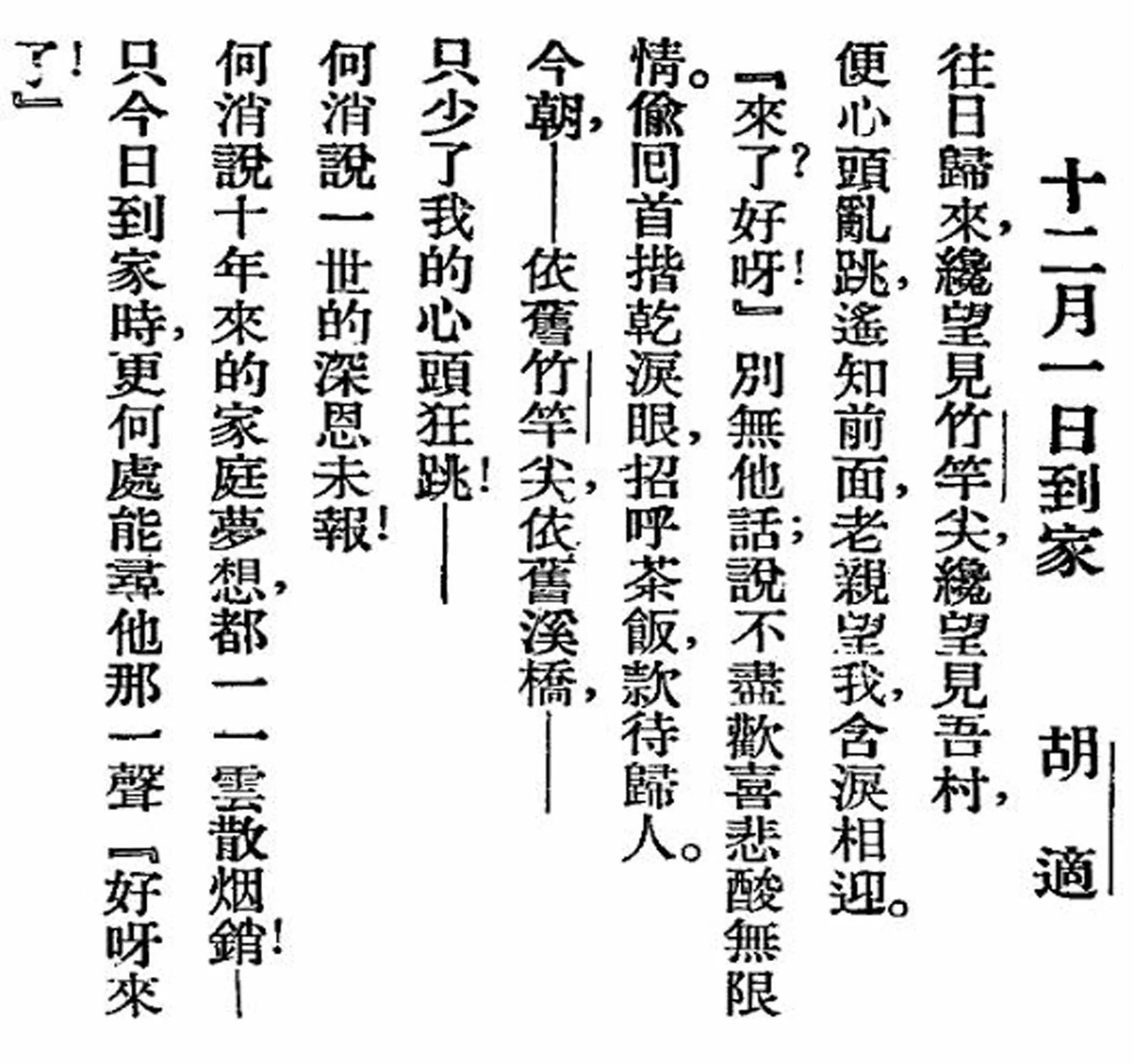

诗行与诗节作为新诗文体的视觉呈现形式,其造型应该具有唯一性,也就意味着新诗的视觉形式有内在规定性。但对于早期新诗来说,不同的媒介载体常常存在编辑排版差异,新诗刊登在不同媒介上,诗体样式往往不统一,这不仅仅是版本的差异,其实也反映了新诗文体的诗形逐渐凝定的过程,检视早期的诗作,多存此类现象。试以胡适早期的诗作版本为例。

往日归来,才望见竹竿尖,才望见吾村,

便心头乱跳,遥知前面,老亲望我,含泪相迎。

“来了?好呀!”——更无别话,说尽心头欢喜悲酸无限情。

偷回首,揩干泪眼,招呼茶饭,款待归人。

今朝,——

依旧竹竿尖,依旧溪桥,——

只少了我的心头狂跳!——

何消说一世的深恩未报,

何消说十年来的家庭梦想,都一一云散烟消!——

只今日到家时,更何处能寻他那一声“好呀,来了!”

胡适:《民国七年十二月一日奔丧到家》[12](P.134)

图1 《每周评论》上的胡适新诗

图2 《新潮》上的胡适新诗

收入胡适文集的诗作《民国七年十二月一日奔丧到家》之前有三个版本,分别是《奔丧到家》《十二月一日到家》《十二月一日奔丧到家》,这三个版本内容基本相同而题目不同。《奔丧到家》[13](图1)于1918年12月22日刊发在《每周评论》第1号,全诗基本是散文式的连书方式,分为两大段,且段与段之间无空行间隔,各段文字连排,编辑排版比较随意;《十二月一日到家》[14](图2)于1919年2月1日刊发在《新潮》第1卷第2号,全诗的编排做了分行处理,每行行首顶格,但全诗未分节;该诗编入《尝试集》再版时题为《十二月一日奔丧到家》[15](P.45-46),诗体进行了分行,当一行文字过多需转次行时以矮一格作为标识(意味着该行只是上一行的延续而不具有独立性),利用空行将全诗分为两节。这首诗的三个版本不论如何编排,皆以“今朝”一词作为明显的语意分割标志,与本诗起首的“往日”相呼应,全诗明显分为“过去”与“现在”两个意群,而在分行模式下,“行”的收束也基本与“句”意单元同步。不独是胡适的诗作,其他诗人的诗作在不同报刊书籍登载时,也往往出现格式体例不一的情况。这些诗歌的不同版本往往诗形不一致,在节与行的建构方面差异较大,是否分行分节、如何分行分节,显得随意芜杂。这也说明新诗发生期,编辑排版者对节的评判依据还不够明确。但大体上而言,依据意群来分节是当时比较普遍的方式,意群为段是散文等常见的结构单位,以意群段落为“诗行”的聚合单位,恰恰反映了早期新诗语体与散文语体的趋近。

不过,从“连书句式”到“行式单排”,再到分行分节,新诗的编排形式逐渐向着新诗 “常态化”体式演进。这个“常态化”是一个后设的概念,大体可反映早期新诗向散文体式学习和背离的交互过程。早期的新诗文体虽带有浓重的散文体遗痕,但 “分行”这种编排体例使得以这种方式处理的文字获得了“新诗”的文体标识,终究从形式上与散文区别开来。 “分行”这种方式虽然让新诗获得视觉形式,但这个形式常常是不确定的,因而早期新诗常常处于虽“有形”而“无定型”的状态,从诗体内部看,这种“无定型”就是诗体内部单元建构的不确定性反映,编辑排版在新诗文体内部单元建构中也发挥着重要作用。

在西方诗歌体系里,诗节和诗行是非常重要的单位,一首诗的押韵和节奏以及体式一般可以通过诗节和诗行反映出来,诗节和诗行在印刷环境中有明显的视觉特征。一般来说,诗行和诗节有内部的组合特征,着眼于它是如何构成的,同时,诗行和诗节也有外部的区隔特征,着眼于它是如何界分的。向西方学习的中国新诗,也必然会注意这些特征,特别是对于这些诗歌文体的单元界分,更依赖编辑排版手段。然而,早期报刊针对上述问题采用的编辑手段各异,即便在同一报刊内部也不统一。以早期的校园期刊《新潮》和《清华周刊》为例,竖线、成串星号“*”、数字等都曾被采用作为区隔诗节的标识,如果从“现在”的视角回望,就会发现这些编辑手段的弊端,例如数字标识容易跟组诗标识混淆,而星号和竖线等又切断了诗节间的有机联系(例如跨行乃至跨节等似断实连的诗律格式就很难体现)。虽然在当时也有使用“空行”的编辑手段,但并不普遍[16],日后看来比较常态的“空行”编辑手段,在当时还处于调试阶段,《清华周刊》直至第 242 期后,利用空行隔开诗节的编排方式才逐渐普遍化。

对于诗歌文体的视觉形式建构来说,使用“空行”来编排,具有重要意义。首先,“空行”不空,具有空间规划功能,使得视觉上的空白具有参与诗体建构的资质 ,强化了诗歌文体的空间身份。其次,“空行”统一了诗体内部单位,空行仍然是“行”,是一种无文字的特殊“行”,“行”既作为诗节建筑单位,也作为诗节界分标识,使得新诗文体的结构具有了自足性和有机整体性。

对于“行”来说,虽说是新诗最为明显的诗体可视单位,但这种可视单位在传播中的“形变”较多,影响了新诗文体的稳固性。当手稿进入印刷出版等公共传播场域时,按常理编排者要遵守手稿的体例,但对于作者来说,可能根据己意将一行诗写得足够长而不回行(只要手稿用纸的实际版面情况允许),也可能将一行诗写得足够短而“散不成句”。对于编排者而言,未必能原样照搬,从主观上来说,手稿中的分行意图可能被排版工人误解而导致连排、错排等;从客观上来说,受制于报刊书籍的版面空间,原来的行式或诗形不得不发生变动,最常见的一种情况是原来手稿中完整的一行被迫要回行。虽然这种回行往往采用缩进或顶格以示此行不具独立性,仍接续上一行,但这种事实上分行的编排方式已经破坏诗体结构,直接后果就是节奏的不协调,视觉节奏跟意义节奏、听觉节奏的不同步,造成诗意、诗美传达的偏差。例如顾诚吾的《山中》在《新潮》1919年第1卷第4期刊出时,前四行齐整,而后四行由于字数甚多,造成被动回行,形体散乱。如最后两行“整整的呆看两小时,只觉此心,澄清如水,飞动如/丝。”显然,“丝”字回行,不是有意跨行,而是被迫回行。“飞动如丝”在“丝”处回行破坏了那种顺滑感,实为败笔。检视早期期刊对新诗的编排,这种分行随意的例子比比皆是。报刊对于诗行的编排处理,有时也会得到读者或作者的反馈,或者像徐志摩那样要求报刊纠正分行错误,或者反向促使作者思考诗体形态。闻一多既是编者又是作者,当他的新诗《西岸》在《清华周刊》1920年第 191 期发表时,密集连排至整个版面,版面满行约[16]字符,版面充实有密不透风之感,而收入《红烛》时,不仅分行分节处理而且每行字数有限定,字数少则6个,多则10个,长短行相对集中,版面清晰,韵式凸显。现代诗歌史上的诗歌版本众多,我们不能仅关注内容上的改变,也不能把编辑排版差异仅理解为书写形式差异,版本不仅提供了新诗内容的历史信息,也提供了新诗文体建构的历史信息。

三、编辑排版与新诗文体的功能机制

编辑排版是一种文字处理的技术行为,对出版方来说,专职编辑对文稿的编辑排版是作品传播规范化、标准化、量产化的必要手段,是对文稿的录入再处理;对投稿者来说,对自己文章的编辑排版是上述行为的预处理,一般是跟写作同步。在现代印刷出版比较发达的文化环境下,编者、读者、作者之间的互动往来比较密切,刊物对作品的编辑排版消弭了手稿的个性书写特征,以一种公共书写的符号和体例(印刷字体和版式)传播,放大了作品的共性,读者的注意力会放在内容和体式上而不是书法本身上。刊物的编辑排版效果与作者的编辑排版意图之间,经过往复调试,彼此影响,最终达到平衡共通,从这种意义上说,编辑排版不仅仅是刊物的行为,也是作者的写作行为,内化为创作的一部分。对于新诗形式来说,编辑排版虽然直观的意义在于为诗歌赋“形”,但这个“形”深度参与了新诗的文体建构,在新诗文体功能中的地位不可或缺,对新诗的艺术有所增益,这是新诗与传统诗歌颇为不同之处。

编辑排版建构的是视觉形式,而这种视觉形式为新诗的声音传播和意义传达提供了指引,增强了诗体的导引功能。像胡适在写新诗《朋友》时,特意突出“天怜”之韵而采用“高低一格以别之”,即是“有形”对“有声”的导引。最为直接的导引手段,则是标点符号,是否采用和如何使用标点符号,可以说是现代编辑规范中重要的项目。标点符号本就是现代语法系统的一部分,但推行现代标点符号是一件颇为不容易的事情。早期从事白话文写作的一般作者常存在先写文后标点的现象。朱自清就指出批改大学新生的作文时,觉得他们对标点符号的使用很不在意,存在先写文章再加标点的情况[17](P.226-227)。这说明,在新文学发生期,标点符号还没有成为普通作者写作的一部分,这时,印刷出版物的示范和引导就非常重要。“自欧风东渐,国人研究西方文学者日多,参互比较,于是我国旧有章句之符号,遂相形而见绌。民国初元,国人撰述,多有加以西式之标点符号者。厥后刊印古籍,亦有加以新式标点者,学者以其豁然醒目也,遂风行于一时。其杂志采用新式标点最早者,当首推《科学杂志》,因《科学》文字横行,故便于采用也。厥后《新青年》《太平洋》《新潮》《每周评论》《北京法政学报》《大学月刊》等之直行杂志,亦悉采用。上海出版之《东方杂志》等,复踵行之。”[18](P.222-223)一般来说,刊物的“来稿须知”等体例性说明中明确要求采用西式或新式标点,相当于是对来稿体例的规范,而刊登出来的文章体例,更是起到示范之作用。新诗要不要标点的问题,一直困惑于新诗界[19],对于新诗而言,采用新诗标点更具有文体建构的意义。从编辑排版来看,早期的新诗排版对标点符号的处理大体有三种方式:标点符号或置于诗行外侧,或置于诗行之内,或两种方式混用。标点符号置于诗行之外的编辑排版方式,给人一种标点符号游离正文之感,因为标点符号并未获得与字符同级别的空间位置。而标点置于诗行之内,占据正常的字符位置,则给人一种有机整体之感,标点符号由此获得直观且合法的文体建构地位。检视早期的报刊,对标点符号的编排逐渐从行外移到行内,以名刊《新潮》为例,早期是三种排版方式均有,直到1921年第3卷第1号,汪静之的《海滨》和《星》在刊出时,所有的标点符号均置于行内文字之下。标点符号既成为语意、声音的导引,也改变了诗行和诗节形态,成为诗形的一部分。另外,由于标点符号的参与,可以让新诗叙事的线索更为明晰,让声音、角色提升了辨识度,复调的结构层次成为可能,从而在新诗内部产生了对话体、戏剧体等文体亚类,没有现代的编辑排版方式,量体裁衣的诗体形态就无从建构。

编辑排版是对版面空间的技术处理,能为新诗文体的审美带来新质。编辑排版大概通过三种方式参与新诗文体审美。一是利用和调整字体字号等印刷符号来造型,例如王独清早期的新诗《II DEC》叙写广州暴动,利用字体字号的变化和组合,模拟传单、标语、游行等革命景象,给人以革命暴动的视觉冲击感,这算是新诗史上较早的图像诗;徐迟等人创作的现代派风格的新诗《我及其他》等,也是利用“我”这个字符的“颠来倒去”从而模拟恋爱中“我”的各种情态。这种方式对传播媒介的技术手段提出了较高要求,随着技术条件的不断发展,编辑排版的便捷性和丰富性会促使新诗的文体不断变革,更新的技术必定带来异质的艺术。

第二种方式,利用版面组合搭配,营造新诗的文体环境。除了给新诗配图这种常见方式外,还有新诗与其他文体的版面组合等方式。例如抗战胜利前后,袁水拍在国统区所写的“马凡陀山歌”风靡一时,这类诗题材上取材各种社论、新闻,如果单看山歌本身,有时可能对其意义和风格不明所以。因为山歌跟时事新闻密切相关,彼此构成互文关系,形成理解诗意和诗味的语义场,因此报刊在编辑排版上把山歌和报纸上的各类杂感、游戏文字以及漫画集纳在一起,形成跨文体、跨媒介的互动,其“诙谐”的风格是在这种文体环境中产生[20]。可以说,这种编辑排版主要是报刊媒介方面采用的外围编辑排版策略,能够影响新诗的文体风格,并不直接参与新诗文体的本体建构。

第三种方式,就是针对新诗本体进行的编辑排版,作者和编者通过调整诗体内部各单位的空间位置进行造型。间空、换行、跨行、分节等都是常见的编辑手段,以达到匀齐、参差、对称、突兀等效果,在具体造型上,往往是多种方式进行组合,故而新诗的体式层出不穷。这种编排方式,也比较符合早期新诗人的普遍诗学理想,他们认为旧诗的体式是固定的,而新诗应该是千变万化的,应该量体裁衣,每首诗都有自己独特的体式,即新诗有体而无定体。而这种方式需要的技术条件不高,作者编辑排版的设计意图也较容易在印刷出版中实现,因此也是最常规的一种诗体建构方式。在这种编辑排版方式中,诗行是核心构件,诗行之内涵括音节、音步等节奏单位和标点符号等诗体构件,诗行之外是由行组合而成的诗节或诗篇。因此,单独诗行形态和诗行之间的组合形态,既是编辑排版的对象,也是诗体构建的主要任务。

就单独诗行来说,比较直观地是长短问题,而长短直接跟诗行中的字数或音节数相关。诗行长短也不是随意的,如朱湘尝试过自一字到十一字的诗行,经过实践,他认为诗行不宜超过十一个字,否则不连贯,不简洁,不紧凑[21](P.192),另外,他要求“每首‘诗’的各行的长短必得要按一种比例,按一种规则安排,不能无理的忽长忽短,教人读起来时得到紊乱的感觉,不调和的感觉”[22](P.131-132)。另外,由于汉字之间不需像英文单词那样间空排列即可顺利识别,故而汉语新诗在排版时一般不会在一行之内施用间空,但如果刻意为之,则别有一番风味。如穆木天《苍白的钟声》在语词之间用空格隔开,本来无需间隔即可准确断句,而通过编辑排版把音节之间的空间拉大,也是一种陌生化的手段,模拟出苍白钟声的音浪,诗形跟诗意相契合。而冯乃超的《红纱灯》又故意模糊了这种分界,如该诗中有两行为“乌云丛簇地丛簇地盖着蛋白色的月亮/白练满河流若伏在野边的裸体的尸僵”,第一行中,“乌云丛”和“丛簇地”都可共用“丛”字,造成视觉节奏的犹疑,第二行中,按常态视觉节奏下去,很可能将“若伏在”划作一个单位,但按语义,“若“后应有大的停顿,这样可能需要回视才能正确划分,视觉节奏沉重滞缓,由于不断回视而带来视觉疲劳,跟那种晦暗朦胧之意相契合。这说明编辑排版中的不同处理方式,能带来不同的审美体验。

对于常规的诗行组合来说,其编辑排版所形成的造型,不一定得从图像诗的角度去建构,毕竟拟形所需的编辑排版技术要求较高,也不是新诗文体建构的主流,拟形求似只是新诗造型的可能性,而非文体建构的旨归,否则就容易走向偏狭。对于一般的诗体造型来说,大致可分为趋于规则和趋于不规则两种造型方式,可以从视觉生理和心理角度来体会新诗文体造型的功能。相对规则的诗体造型,视觉节奏也比较有规律,规律性的节奏能满足心理预期,因为心理预期不断得到验证和满足,身心放松,会减缓内容的不适感,而达到身心平衡。相反,不规则的诗形,每每让人的预期落空,使人的生理和心理处于紧张状态,故而诗体的规则与否,影响人的情绪节奏[23]。从格式塔心理学理论来看,人有从整体来理解部分的认知倾向,整体大于部分之和,从某种意义上说,旧诗以听觉声音为主的传播方式,其线性或历时性的传播方式不可能一下子呈现整体,而新诗因为编辑排版的原因,能够从平面上或共时性性上提供更多的信息,将线性的时间转换为多维度的空间,也容易让读者先获得整体印象。在某种意义上说,新诗文体的视觉形式是在现代阅读环境中产生的,也反过来塑造了现代人的阅读习惯,二者是相互成就的关系。因此,编辑排版传递的不仅仅是内容信息,也将形式信息一并传播出去,既参与了新诗文体的本体建构,也营造了新诗文体的审美语境。

纵观20世纪新诗的发生发展,编辑排版还主要限于平面二维空间,随着传播媒介的进步,编辑排版手段也越来越多样,必然会不断参与新诗的文体建构,这也是新诗文体葆有生命力的体现。