腹腔镜辅助治疗小儿隐睾症的临床疗效

高冬梅

云南省曲靖市第一人民医院,云南 曲靖 655000

0 引言

睾丸位置停留于腹膜后、腹股沟管以及阴囊入口处,不能下降至标准阴囊位置的现象称为隐睾,是一种常见的先天性生殖系统疾病[1]。早产儿患病率占比约为30%,健康新生儿约为3%,根据其发病位置,可分为高位隐睾和低位隐睾,除较大儿童偶有短暂胀痛或并发症外,大多数患儿无自觉症状[2]。临床表现则多伴随患侧阴囊空虚、瘪陷、发育差等症状,在各种因素作用下,发病率逐渐提升,同时亦成为影响患儿生长发育和男性不育的重大威胁因素,且相比正常位置的睾丸,隐睾出现恶变形成恶性肿瘤的概率是其30~50倍,故该病一直是临床研究探寻的重点[3]。依照过往经验,隐睾治疗需在2岁前完成,若新生儿发现隐睾可做定期观察,但小儿到6个月时睾丸还未降至阴囊内,其自行下降的概率则比较小,需积极进行激素或手术治疗[4]。外科手术是小儿隐睾症最佳治疗方法,治疗目的在于改善其生育能力,转变外观缺陷,减少患儿心理与精神上的创伤,并进一步防止睾丸恶变,作为常用术式之一的传统开放手术虽为小儿隐睾症的治疗创造了一定临床价值,但创伤较大、不利于患儿恢复,故需进行损伤更小、恢复更快的手术方式。为此,本院采取分组对比的方式,将所在科室收治的62例隐睾症患儿作为研究对象,旨在对小儿隐睾症接受腹腔镜辅助治疗的临床疗效进行探讨,现将详细内容报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2017年12月-2020年8月本院收治的62例隐睾症患儿作为研究对象,将其随机均分为对比组和研究组,各31例。所有参与此次研究的患儿家属已了解实验的方法和目的,并签署了知情同意书。其中研究组患儿年龄1~8岁,平均(4.96±1.52)岁,疾病类型:左侧隐睾者15例、右侧隐睾者12例、双侧隐睾者4例。对比组患儿年龄2~10岁,平均(5.21±1.68)岁,疾病类型:左侧隐睾者16例、右侧隐睾者13例、双侧隐睾者2例。将研究组和对比组患儿的一般资料作比对,不存在显著性差异(P>0.05),具备可比性价值。

纳入标准:①所有参与研究的患儿均符合临床诊断标准,且经临床表现、体格检查或超声等影像学检查确诊为隐睾症;②所有患儿均符合手术治疗指征;③年龄小于12岁患儿;④患儿家属准确了解此次研究目的、方法等内容基础上自愿签署同意书者;⑤临床资料完善且可配合随访调查者;⑥腹股沟位置未触及睾丸的隐睾或是可触及睾丸的隐睾。

排除标准:①患儿合并先天性心脏病以及严重肝肾功能障碍;②睾丸缺失患儿,还有睾丸发育不良患儿;③中途退出此次研究者;④入组前接受过二期睾丸固定术治疗者;⑤对麻醉等药物过敏者;⑥合并凝血功能障碍者。

1.2 方法

对比组患儿进行传统开放手术治疗:协助患儿取仰卧位,并给予全身麻醉,确定经腹股沟入路后在患儿患侧腹股沟做斜切口,使睾丸暴露,并进行疝囊分离,然后做好高位结扎处理。同时在患儿阴囊上方皮下肉膜处,将隐睾放置好,行固定缝合处理。然后做好相关止血措施,等到不出血时,进行切口缝合。

研究组则进行腹腔镜下隐睾手术治疗,具体实施步骤如下:对患儿做气管插管并行全身麻醉,帮助患儿做好头高臀低仰卧位,并将气腹针从患儿脐孔上部进入,通过CO2建立气腹,将其气腹压力维持在12mmHg范围内。然后置入腹腔镜,对患儿盆腔情况作整体探查,大致确定病灶情况,并以探查结果为参照进行相应处理。若输精管和精索血管在内环口处汇合,且进入腹股沟,手术亦随其转向腹股沟处。找到睾丸后,根据其发育状态再行后续处理。若睾丸发育情况良好,则将输精管和精索血管周围筋膜进行分离,同时尽可能延长精索松解,在阴囊底部将皮肤切开,把肉膜和皮肤进行分离,帮助囊袋形成。然后利用钳夹将精索、输精管以及睾丸放入囊袋内,然后把阴囊肉膜与皮肤切口用可吸收线进行缝合。若睾丸发育情况较差,出现萎缩,则使用电刀对萎缩的睾丸行切除处理。若腹腔内未出现输精管与精索,则表明睾丸没有发育。明确患者是否存在腹腔内活动性出血,待腹腔内气体完全排除后再做Trocar拔出。手术完成后,患儿无需服用抗生素药物。

1.3 观察指标

比较两组患儿手术情况、并发症情况以及临床疗效。

(1)手术情况:统计两组患儿术中出血量、术后下床活动时间以及住院时间。

(2)并发症情况:观察记录两组患儿术后出现切口感染、发热、阴囊血肿、睾丸回缩以及萎缩等情况的发生例数。

(3)临床疗效:依照以下评定标准统计两组治疗总有效率。①相应手术实施后,症状全部消除,睾丸下降至标准阴囊位置,相关检查显示无异常情况且血运良好,即评为显效;②相应手术后症状改善,睾丸位置处于阴囊中部以上,检查无异常,即评为有效;③相应手术后不满足上述评定标准者,即评为无效。

1.4 统计学分析

使用SPSS 20.0软件对所输入的数据进行计算,χ2检验计数资料,以率(%)表示,t检验计量资料,()表示,当P<0.05时,符合统计学价值。

2 结果

2.1 两组患儿术中出血量、术后下床活动时间和住院时间对比

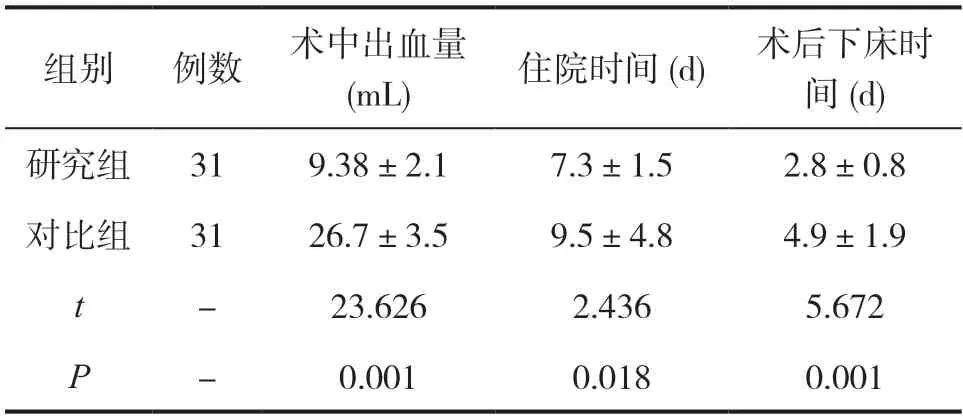

研究组中患儿术中出血量与对比组相比,研究组相对较少,数据差异具备统计学意义(P<0.05);研究组术后下床时间与住院时间与对比组相比,研究组均相对较短,数据差异具备统计学意义(P<0.05),两组患儿对比结果见表1。

表1 两组患儿手术情况对比()

表1 两组患儿手术情况对比()

2.2 两组患儿术后并发症发生率对比

研究组并发症发生率为9.68%,低于对比组的并发症发生率29.03%,数据差异具备统计学意义(P<0.05),两组对比结果见表2。

表2 两组患儿术后并发症发生率对比[n(%)]

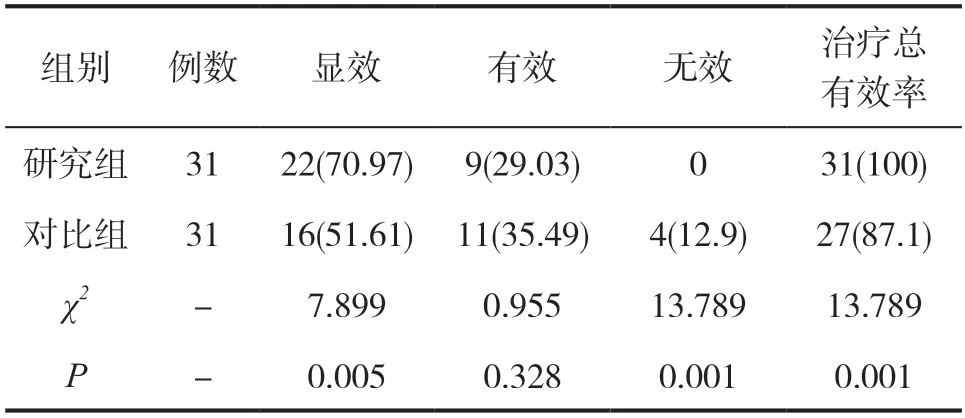

2.3 两组临床疗效对比

研究组治疗总有效率为100%,高于对比组的87.1%,数据差异具备统计学意义(P<0.05),两组对比结果见表3。

表3 两组临床疗效对比[n(%)]

3 讨论

隐睾确切致病因尚未得以明确,据调查研究,可能与遗传因素、母体健康,还有胎儿生长发育异常以及其他环境相关因素等有关,在上述各种条件作用下,使睾丸发育激素、机体变化以及神经系统活动受影响而导致隐睾发生[5]。目前,较为常见的病理机制有以下几种:一是起到将睾丸引入阴囊的睾丸引带发生异常或是缺如,导致无法使睾丸正常降到阴囊;二是先天性睾丸发育不全导致其对促性腺激素不敏感而失去下降动力;三是由下丘脑所产生的黄体生成素释放激素造成LH和FSH激素缺乏而对睾丸下降的动力造成不良影响。若不给予及时有效诊治,极易合并先天性腹股沟斜疝、睾丸扭转、睾丸损伤以及睾丸恶变等并发症,同时隐睾会受到腹腔内、外高温的作用,使精子出现异常,引起不育,因此如若确诊应进行及时有效治疗,防止对患儿造成不可逆损伤[6]。

临床多采取手术方式治疗隐睾,传统开放手术虽有些许疗效,但患儿所承受的痛苦亦相对较大,同时手术操作难度大,手术风险亦随之提高,且术后极易出现各种并发症,对患儿身心造成不利影响,不利于患儿康复,亦加重了其家庭负担[7]。腹腔镜作为一种被广泛应用于腹腔手术中的新型微创医疗技术,随着此项技术发展、完善,已成为隐睾症外科手术治疗的主要方式。与传统开放手术相比,腹腔镜下实施隐睾手术治疗,可更精准、细致地游离精索,不影响血供和输精管;且此项微创手术不仅可以对隐睾进行定位与评估,还能进行腹内型隐睾固定或切除术;同时对体检时不能触及隐睾的患者,可明确体内是否存在睾丸以及准确定位睾丸的位置。腹腔镜手术具有切口小、术后并发症发生少等特性,且手术操作耗时较短,术中出血少,亦无需破坏腹股沟管结构,使患儿术后恢复更快[8-9]。但需注意,经流行病学显示,即使早期行隐睾下降固定术可降低睾丸恶变的概率,但术后出现睾丸恶性肿瘤的风险仍比正常人高,因此隐睾患儿定期检查睾丸状况以确保其正常发育和及时发现恶性病变亦尤为重要[10]。

本院此次对比研究中,接受腹腔镜下隐睾手术治疗的研究组患儿,术后下床活动时间(2.8±0.8)d、住院时间(7.3±1.5)d以及术中出血量(9.38±2.1)mL与接受传统开放手术治疗的对比组数据相比,研究组水平均相对较低(P<0.05),这表明通过实施腹腔镜下隐睾手术,能够有效减少患儿的出血量,降低手术对患儿造成的不良影响,对患儿的损伤更低,因此有利于患儿在术后更快康复并能够进行适量的床下活动,也就缩短了患儿的住院时间,在一定程度上也为患儿家庭减轻经济负担;同时,接受腹腔镜下隐睾手术治疗的研究组患儿并发症发生率9.68%与对比组并发症发生率29.03%相比,研究组相对较低(P<0.05),这一指标的差异体现了腹腔镜手术在临床应用中具有更高的安全性,基于腹腔镜手术切口小、损伤轻的优点,患儿在术后发生感染、发热等相关并发症的风险更低,这对于提高临床治疗的安全性有着十分重要的意义,对提高患儿术后舒适度也非常有利,可促进患儿术后更快更好康复;研究组患儿治疗总有效率100%与对比组治疗总有效率87.1%相比,研究组水平更高,数据差异具备统计学意义(P<0.05),这直接体现了腹腔镜手术在临床应用中的良好效果,其对于治疗效果的提升是显而易见的,表明实施更加精准、完善、损伤小的腹腔镜手术,可更加有效地治疗隐睾这一疾病。由此证明,与传统开放手术相比,腹腔镜辅助治疗小儿隐睾症,临床应用效果相对较好,患儿恢复快。

综上所述,隐睾症患儿接受腹腔镜辅助治疗,拥有更高、更理想临床疗效的同时对改善术后并发症情况可产生积极效应,临床应用效果极佳,且创伤小,患儿康复时间短,值得在临床运用推行。