“双碳”目标下新能源发电产业集聚对区域绿色发展的影响研究

潘玲颖, 陈锦奇, 柴博涵

(上海理工大学 管理学院,上海 200093)

新能源发电产业作为新时代的高新技术产业,主要包括开发和利用如风能、太阳能、核能、生物质能和海洋能等一系列新能源,并将新能源转化为可利用的电能、热能等。新能源发电产业的发展,能够提升新能源消费和供给的占比,从而优化能源结构、降低对传统化石能源的依赖,是我国实现“双碳”目标和经济绿色发展的有效途径。近十年来,我国新能源发展迅速,其占一次能源消费的比重逐年增加。2020年,我国风电和核电分别占能源消费总量的2.9%和2.2%。我国太阳能发电起步较晚,但发展迅速,太阳能发电装机容量在2009—2019年的平均增长率为85.9%,远超过全球38.3%的平均增长水平。随着“双碳”目标的提出,在“十四五”开局之年,国家能源局提出2030年全国非化石能源消费比重达25%和风电光伏装机达12亿kW以上的目标,这说明2021—2030年间,我国风电、光伏新增装机将达6.66亿kW以上。在国家大力支持新能源发电产业发展的背景下,新能源发电产业逐渐出现了一定规模的集聚现象。这一方面通过规模效应和知识、技术溢出,促进了经济发展的同时,减少了传统能源的消耗和碳排放;另一方面由于拥挤和竞争效应,可能导致市场竞争体系紊乱、资源配置效率低下、企业发展动力不足等问题,从而抑制当地经济的发展。

新能源发电产业属于资本密集型产业,发展前期存在投资规模大、资金投放率高等特点。根据中国电力企业联合会统计,2020年全国电源投资为5 244亿元,其中对火力、光伏、风电、核能电源投资分别为553亿元、618亿元、2 618亿元和378亿元。2020年新能源电源投资为3 614亿元,占电源总投资的68.92%,接近火力投资的6.5倍。由于前期投资规模大、资金投放率高,新能源发电项目具有一定的不确定性和风险性。同时,由于新能源电源挤占了电力供应的市场空间,还会对传统火电行业造成冲击。从长期来看,新能源发电产业具有投资回流快的特点,这是因为一方面新能源发电项目的边际成本远低于火力发电项目,新能源发电不需要投入原料燃烧和过多的劳动力,只需考虑设备的维修成本;另一方面我国不断实施和完善对新能源发电产业的补贴政策。然而,由于前期投资远高于传统发电项目,新能源发电需要相对较长的投资回报周期。因此,新能源发电产业集聚对区域发展的影响有待明确。同时由于各区域在资源禀赋、产业结构、经济发展水平等方面的差异,新能源发电产业集聚对各区域绿色发展的作用也有待明确。因此,研究新能源发电产业集聚对区域绿色发展作用的理论机制,并定量探讨其历史规律,对于“双碳”目标下我国新能源发电产业的发展具有重要的理论和现实意义。

经济效率是衡量一个国家或地区在经济运行中对资源优化配置的能力。绿色经济效率是基于传统经济效率的修正和延伸,虽然目前学术界尚未对绿色经济效率作明确的概念界定,但国内外学者均认同绿色经济效率是将经济增长、资源消耗和环境污染三者纳入统一考量范围的综合性指标这一说法[1-3]。基于以上论述,笔者认为绿色经济效率是在经济社会生产活动中通过绿色投入得到绿色产出的效率,具体来说是在保证经济增长的情况下,综合考虑了资源投入和环境污染排放的经济运行效率。学术界对产业集聚和绿色经济效率之间的作用关系进行了深入探讨。Guo等[4]以东北地区的34个城市为研究对象,基于松弛测度(Slack Based Measure,SBM) 模型进行分析,研究认为东北振兴初期的产业集聚严重阻碍了城市绿色经济效率的提升。Tao等[5]在研究中国三大城市群的绿色生产率增长情况发现,生产性服务业集聚通过绿色技术进步来提升绿色经济效率。刘耀彬等[6]以中国30个省市为例,发现文化产业集聚与绿色经济效率之间存在显著的“U”型关系。胡安军等[2]通过构建动态面板模型进行研究,结果表明高新技术产业集聚对绿色经济效率起正向作用。

目前的研究主要着眼于制造业产业集聚、服务业集聚和高新技术产业集聚对绿色经济效率的影响,且多数研究认为,高新技术产业的集聚对区域绿色经济发展存在正向作用,但尚未有针对新能源发电产业集聚与区域绿色发展之间的关系进行研究。笔者基于2007—2018年的省级面板数据,分别采用区位熵法和超效率SBM模型测度我国30个地区的新能源发电产业集聚水平和绿色经济效率,并构建固定效应模型和空间杜宾模型,探讨新能源发电产业集聚对区域绿色经济发展的影响。

1 机制分析

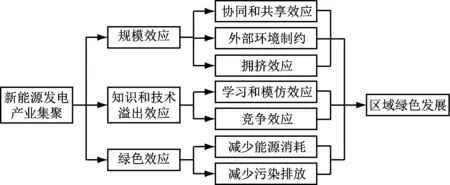

根据产业集聚的一般理论,新能源发电产业集聚会通过规模效应、知识溢出效应和技术溢出效应对区域经济产生影响。同时,新能源发电产业减少了由于化石能源消耗产生的污染物和温室气体排放,因此区别于一般的产业集聚,还具有“绿色效应”。新能源发电产业集聚对绿色经济发展的作用路径如图1所示。

图1 新能源发电产业集聚对区域绿色发展的作用机制Fig.1 Mechanism of new energy power generation industry agglomeration on regional green development

(1) 规模效应

新能源发电产业集聚是动态演化的过程,受内部因素和外部环境共同制约。首先,在新能源发电产业集聚初期,地域的自然资源、信息技术共享和金融机构的协同使新能源发电企业得以增加产出并降低生产成本。随着集聚程度的加深,受限于电力系统调峰能力,新能源发电企业集聚地易发生弃风、弃光现象,从而抑制了新能源发电企业的发展。若集聚程度进一步加深,可能会形成企业“扎堆式”集聚,引发拥挤效应,如果缺乏完备的长距离输配电设施和成熟的跨区域调度系统,则会导致市场竞争体系紊乱、资源配置效率低下以及企业发展动力不足等问题,抑制了当地经济的发展。

(2) 知识和技术溢出效应

新能源发电产业集聚所产生的知识与技术溢出效应对于区域绿色发展的影响主要体现在两方面:一方面,集聚加强了新能源发电企业间的联系,促进企业间信息与技术的传播;另一方面,集聚在新能源发电企业之间形成了竞争效应,倒逼企业进行自主技术创新,加速了技术进步。持续的学习、模仿和自主研发形成良性循环,对区域经济发展产生积极的作用。

(3) 绿色效应

新能源发电企业兼具高新技术企业和绿色企业的特征,即附加值高、污染小。从企业投入的角度来看,新能源发电企业依靠当地的新能源资源禀赋,减少传统化石能源的消耗;从企业产出的角度来看,新能源的开发和利用能够在很大程度上减少大气污染物以及固体污染物的排放。因此,新能源发电产业集聚的绿色效应对区域绿色发展具有正向作用。

此外,由于资本、劳动力、信息与技术具有空间流动性,地理位置上的邻近为上述生产要素的流动提供了便利。这种空间效应不仅可能使相邻地区的新能源发电产业集聚相互影响,还可能对邻近地区的绿色发展产生作用。

基于上述理论机制,提出以下假设:①新能源发电产业集聚对区域绿色发展具有正向作用;②新能源发电产业集聚具有空间溢出效应。

2 模型设定与变量选取

以绿色经济效率作为区域绿色发展水平的测度指标,以区位熵法测算区域新能源发电产业集聚水平,并选取一系列控制变量,构建基准面板模型和空间杜宾模型,探讨新能源发电产业集聚对区域绿色发展的影响。

2.1 模型设定

基于新能源发电产业集聚对区域绿色发展作用机制的分析,构建面板模型如下:

(1)

式中:G为绿色经济效率;A为新能源发电产业集聚水平;Xcontrol为控制变量;β0为截距项;β1为核心解释变量A的回归系数;γ1、γ2、γ3、γ4、γ5和γ6分别为各控制变量的回归系数;εit为随机扰动项;下标i和t分别代表不同地区和年份。

2.2 变量选取

2.2.1 解释变量

绿色经济效率的测度方法主要包括指标测度法[7-10]、参数分析法[11-14]和非参数分析法[15-19]。Tone[16]提出的超效率SBM模型可对多个非期望产出加以考虑,同时实现了在多个决策单元有效情况下进一步比较的情景,能够较为全面地反映绿色经济效率。因此,采用超效率SBM模型来测算我国各地区t年和(t+1)年之间的Malmquist-Luenberger(ML)指数,以此作为衡量各省绿色经济效率的指标。ML指数的具体测算公式为:

(2)

式中:xt、yt、bt、gt分别为第t年的投入、期望产出、非期望产出和方向向量;S0,t(xt,yt,bt;gt)和S0,t+1(xt+1,yt+1,bt+1;gt+1)分别为第t年和第t+1年在规模报酬不变条件下的方向距离函数;S0,t+1(xt,yt,bt;gt)为t+1年技术水平的t年混合距离函数;S0,t(xt+1,yt+1,bt+1;gt+1)为t年技术水平的t+1年混合距离函数。

在计算过程中,以各省实际GDP为期望产出,为了消除价格变动的影响,使用GDP平减指数将各年的名义GDP调整为以2007年为基准年不变价的实际GDP;以工业废水排放量、工业二氧化硫排放量、工业烟粉尘排放量和工业固体废弃物产生量作为非期望产出。以资本、能源、劳动力作为投入指标,其中,资本投入采用永续盘存法计算的资本存量来表示,能源投入采用各省能源消耗总量来表示,劳动力投入采用各省年末从业人员数量来表示。

2.2.2 核心解释变量

本文的核心解释变量是新能源发电产业的集聚水平。通常意义上的产业集聚水平测算可以采用区位熵法[20-22]。具体计算式如下:

(3)

式中:Lij为i地区j行业的区位熵指数;Eij为i地区j行业的总产值;Ei为i地区全部行业的总产值;Ekj为包含i地区在内的区域k中j行业的总产值;Ek为区域k全部行业的总产值。

笔者认为新能源发电的装机容量可以代表新能源发电产业的建设规模和生产能力,因此采用新能源发电装机容量(总发电装机容量-火力发电装机容量-水力发电装机容量)计算各省的新能源发电产业集聚水平:

(4)

式中:Lui为i地区新能源发电产业的区位熵指数;Ci为i地区新能源发电装机容量;CTi为i地区总发电装机容量;C为全国新能源发电装机容量;CT指全国总发电装机容量。

2.2.3 控制变量

控制变量的指标选择如下:经济发展水平(pgdp)采用人均地区生产总值来表示;产业结构(is)参考马彦瑞的做法,采用第三产业产值与第二产业产值的比值来表示[23];人力资本(hc)一是从生产方面提高创新能力,吸收溢出技术能力,二是从消费方面提高收入水平,增强环保意识,购买环境友好型产品来提高绿色经济效率,此处人力资本采用普通高校在校生人数与年末人口的比值来表示;研发投入(rd)采用研发投入经费与GDP的比值来表示;政府干预(gov)采用各地区政府的一般预算支出与GDP的比值来表示;环境规制(ers)采用各省工业污染治理项目完成投资额来表示。

2.2.4 数据处理

以2007—2018年我国30个地区的数据为样本,这些数据主要来源于EPS数据库、《中国统计年鉴》、《中国能源统计年鉴》、《中国环境统计年鉴》、《中国电力统计年鉴》以及各省的统计年鉴等,其中个别省份的部分缺失数据采用线性插值法补充。另外对于地区生产总值进行了以2007年价格为基期的平减。在进行回归分析之前,笔者对数据进行了对数化处理,消除了其异方差性。由于篇幅所限,表1中仅给出了2007年和2018年各地新能源发电产业区位熵和绿色经济效率的测算结果。

3 结果与讨论

3.1 新能源发电产业集聚水平测度结果

图2给出了2007—2018年我国东中西部新能源发电产业集聚水平的变化。图2(a)为全国以及东、中、西部新能源发电产业集聚平均水平的变化。从全国平均水平来看,我国新能源发电产业集聚水平总体呈上升趋势,“十一五”到“十二五”期间为新能源发电产业快速发展阶段,2013年开始,新能源发电产业的区位熵指数逐渐向1逼近,表明我国正逐步形成新能源发电产业的集聚。2016年,全国新能源发电产业的区位熵指数均值为1表明整体上全国新能源发电产业呈现初步集聚。2016年之后,区位熵指数稍有回落,反映出我国新能源发电产业发展动力不足,难以保证集聚水平的持续提升。从区域平均水平来看,东部地区整体呈现下降趋势,并在2013年后低于全国平均水平;中部地区总体呈现上升趋势,但一直低于全国平均水平,说明中部地区的新能源发电产业集聚发展处于初级阶段,未来有很大的提升空间;西部地区大致呈现倒“U”形的发展趋势,在2013年达到峰值后呈现下降态势,但仍高于全国平均水平。从图2(b)、图2(c)和图2(d)可以看出,各区域的新能源发电产业集聚水平存在较大差异。在2007—2018年期间,新能源发电产业集聚水平高于全国水平值的地区有东部的广东、浙江、江苏、辽宁和河北,中部的吉林、黑龙江,西部的内蒙古、新疆、甘肃、宁夏和青海,但上述地区的新能源集聚水平在近几年呈下降趋势。其他地区的新能源发电产业集聚水平在此期间则低于全国平均水平,但总体上持续上升。

(a) 平均水平

3.2 绿色经济效率测度结果

图3给出了各地绿色经济效率的测度结果。从全国平均水平来看,历年的ML指数皆大于1,说明我国的绿色经济效率呈逐年上升趋势。2011年“十二五”规划开始,经过五年的发展,我国各地区的绿色经济发展水平都有了不同程度的提升。从区域平均水平来看,各区域之间的绿色经济效率存在一定差距。东部地区的绿色经济效率在近几年得到了快速的提升,说明在提倡绿色发展的过程中,东部地区起到了带头作用,更能协调好经济增长与环境污染的关系,而中西部地区的绿色经济效率在近几年增速放缓,整体低于全国平均水平。

图3 绿色经济效率测度结果Fig.3 Measurement results of green economic efficiency

3.3 基准回归分析

采用Levin-Lin-Chu(LLC)方法进行单位根检验,所有的一阶差分变量都在1%显著性水平下拒绝单位根存在的原假设,故可以进行回归分析。赫斯曼检验结果显示P值小于0.001,拒绝了随机效应模型,故对式(1)采用固定效应模型进行回归。

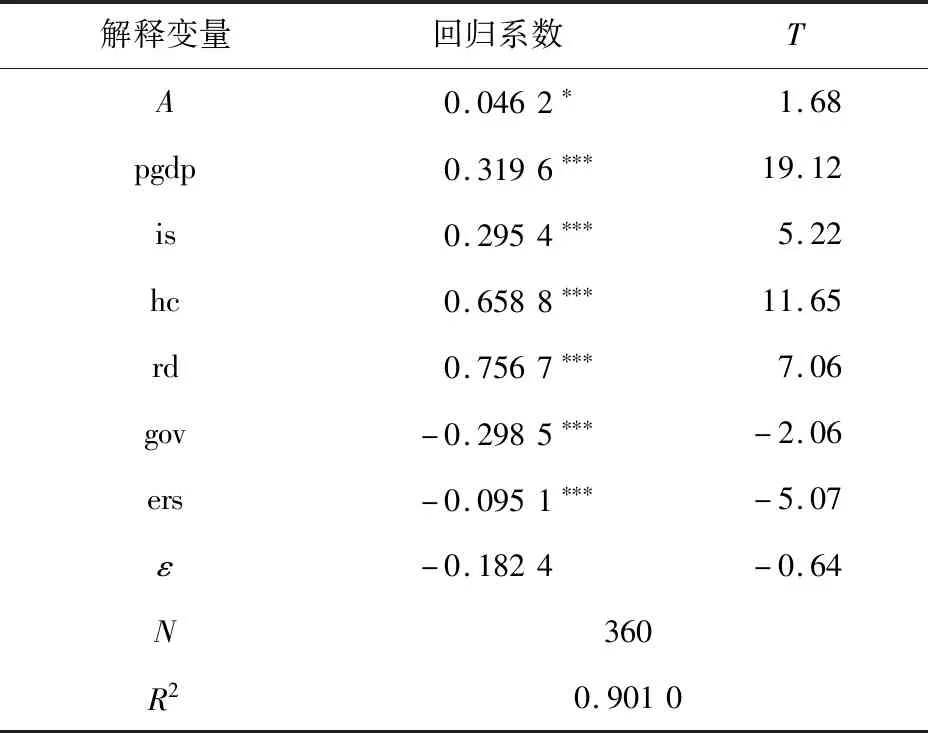

表2给出了新能源发电产业集聚对绿色经济效率影响的非空间固定效应模型回归结果,其中T为标准误;ε为回归方程的截距项;N为观测值个数;R2为可决系数。由表2可知,2007—2018年期间,新能源发电产业集聚对绿色经济效率的影响系数为0.040 1,且通过了1%水平下的显著性检验,说明新能源发电产业集聚对绿色经济效率有显著的正向作用。这种正向作用主要体现在:(1)国家通过研发、价格和税收等途径给予新能源发电产业财政补贴和引导,进而有效降低传统化石能源的消耗,大幅度减少污染物的排放。2019年,中国新能源发电总量为6 302亿kW,相比2011年的748亿kW增长了742.5%。新能源发电已经代替了一部分火力发电,使能源结构得到了优化,从而有效提高地区的绿色经济效率;(2)新能源发电产业属于高度关联性产业,新能源发电产业的企业规模和效率存在明显的差异,产业集群意味着这种联动关系的进一步强化。规模大、效率高的企业一方面通过内部规模经济效应优化自身资源,提高管理效率,从而大幅度地促进企业高效率发展,另一方面通过市场规模扩大带来的中间投入和劳动力市场的规模效应、知识扩散和技术溢出效应推动新能源发电产业整体生产效率的提高,推动区域经济的发展。

表2 全样本下非空间固定效应模型回归结果Tab.2 Regression results of non-spatial fixed effect model under full sample

3.4 区域异质性分析

由于我国的新能源资源分布不均,不同地区新能源发电产业的发展水平及集聚程度存在一定差异,因而对区域绿色发展的影响也可能存在差别。本节根据新能源资源分布的丰裕程度[24],对我国30个地区进行了分组回归。根据各省风能、太阳能以及生物质资源分布情况,对新能源资源丰裕度进行标准化评分及排序,并将30个地区划分为3类区域,评分的具体计算方法见式(5),区域划分结果见图4。

(5)

式中:Gj为j地区新能源资源标准化的评分;Sij表示j省i种新能源资源的储蓄量;Si为全国i种新能源的储蓄量;下标i=1,2,3分别表示风能、太阳能和生物质能,j表示各地区。

图4 新能源资源分布的区域划分Fig.4 Distribution areas of new energy resources

表3给出了第一梯度、第二梯度和第三梯度类型区域的分组回归结果。从表3可以看出,新能源资源禀赋不同的区域,其新能源发电产业集聚水平对于绿色经济效率的影响效果存在异质性。

3.5 稳健性检验

为了验证新能源发电产业集聚对区域绿色经济效率作用效果的稳健性,选用空间基尼系数法,测算我国各地区的新能源发电产业集聚水平,并对全样本下的数据进行回归,结果见表4。从表4可知,核心解释变量新能源发电产业集聚以及其他控制变量对绿色经济效率的作用效果没有发生改变,说明本文的研究具有较强的稳健性。

对处于第一梯度的地区来说,新能源发电产业集聚对绿色经济效率的影响系数为0.068 1,且通过了水平为1%的显著性检验,说明该类型区域的新能源发电产业集聚对本地区的绿色经济效率起正向作用。其中,大多数地区位于太阳能资源极丰富带,其风能潜在资源开发量也远远超出第二、第三梯度的区域,拥有明显的风能和太阳能资源优势。对处于第二梯度的地区来说,新能源发电产业集聚对绿色经济效率的影响系数为-0.005 5,未通过显著性检验,说明该类型区域内的新能源发电产业集聚不利于绿色经济效率的提升,且作用效果不明显。对处于第三梯度的地区来说,新能源发电产业集聚对该类型区域绿色经济效率的影响系数为0.018 2,且通过了10%的显著性检验。虽然该类型地区的新能源资源丰裕度最低,但其新能源发电产业集聚对绿色经济效率的正向作用却高于第二梯度区域,这可能与分布区内地区的经济发展水平有关。第三梯度区域内的大部分地区位于经济最发达的东部地区,对电力的消耗能力较强,这为当地新能源发电产业提供广阔的发展空间。东部地区的能源消费总量大,同时面临着产业结构升级和优化的压力,因此新能源发电产业带来的绿色效应十分必要。另外,东部地区对人才的吸引力较强,汇聚了高质量的人力资本,这为技术密集的新能源发电产业的发展提供了动力。综上所述,第三梯度区域的新能源发电产业具备良好的集聚势头,规模化和专业化的发展模式也带动了当地绿色经济效率的提升。

表3 分区域非空间固定效应模型回归结果Tab.3 Regression results of sub-regional non-spatial fixed effects model

表4 稳健性检验结果Tab.4 Robustness test results

3.6 空间杜宾模型回归

考虑到新能源发电产业集聚与绿色经济效率可能存在一定的空间效应,基于文献[25]提出的空间计量经济学理论,依次进行了空间相关性检验、LM检验、LR检验及Hausman检验,最终选择固定效应下的空间杜宾模型对新能源发电产业集聚和绿色经济效率之间的空间效应进行研究,结果如表5所示。其中WA、Wpgdp、Wis、Whc、Wrd、Wgov和Wers分别表示各对应解释变量的空间加权项,θ表示空间滞后系数。

表5 空间杜宾模型回归结果Tab.5 Spatial Durbin model regression results

从表5可以看出,空间滞后项系数θ为0.384 1,通过了1%水平下的显著性检验,表明各省的绿色经济效率之间存在较强的空间相关性。就核心解释变量来看,新能源发电产业集聚A与其空间加权项WA都通过了5%水平下的显著性检验,说明当地新能源发电产业集聚有利于本地绿色经济效率的提升,这一作用效果与基准回归模型中的结果相对应。同时,WA的回归系数为正,说明本地新能源发电产业集聚水平的提高还会对邻近地区的绿色经济效率产生积极影响。

3.7 空间溢出效应分解

为了系统全面地探讨新能源发电产业集聚的空间效应,利用空间杜宾模型将总空间效应分解成直接效应和间接效应,结果如表6所示。

表6 直接、间接和总效应估计结果Tab.6 Estimation results of direct,indirect and total effects

回归结果显示,新能源发电产业集聚对区域绿色经济效率的直接效应和间接效应系数分别为0.026 0和0.062 4,都通过了1%水平下的显著性检验,表明新能源发电产业集聚不仅促进了本地绿色经济效率的提升,还具有明显的正向空间溢出效应。间接效应的系数大于直接效应的系数,说明在考虑了空间效应的情况下,新能源发电产业集聚对邻近地区绿色经济效率的促进效果更强。这可能是新能源资源分布与能源消费中心之间的空间逆向分布造成的。新能源资源丰裕地区依靠资源禀赋不断吸引大量当地劳动力和资本投入,促进新能源发电产业快速发展,在短期内能有效地推动当地经济的发展,但从长期来说,生产要素的占有会制约其他产业的正常发展,进而导致生产结构单一和加剧经济的脆弱性;同时带有“绿色效应“的生产品输出会提高其他地区的绿色经济效率,而资源富集区自身却没有充分享受到新能源发电产业发展带来的益处。

4 结论与展望

(1) 考察期内我国新能源发电产业集聚的发展态势良好,总体呈上升趋势。分阶段来看,2013年以前为新能源发电产业快速发展阶段,集聚水平逐年稳步提升,但尚未形成集聚;2013年以后新能源发电产业发展稳中求进,且初步呈现出集聚态势。

(2) 在不考虑空间效应的情况下,新能源发电产业集聚在整体上表现出对区域绿色经济效率显著的正向作用。分区域来看,第一梯度新能源资源分布区内的新能源发电产业集聚水平最高,且显著促进了绿色经济效率的提升;第二梯度新能源资源分布区内的新能源发电产业尚未出现集聚现象,当前集聚水平不利于区域绿色经济效率的提升,但抑制作用不显著;第三梯度新能源资源分布区内的新能源发电产业集聚处于中等水平,也表现出了对区域绿色经济效率的积极影响。

(3) 在考虑了空间效应的情况下,新能源发电产业集聚能够正向作用于本地的绿色经济效率,同时对邻近地区的绿色经济效率产生积极影响,且这种间接效应大于直接效应。

(4) 为了更好地协调我国新能源发电产业集聚与区域绿色发展之间的关系,助力我国经济的高质量发展,提出以下政策建议:①调整产业布局,因地制宜、稳步推进新能源发电产业项目的建设。伴随着“双碳”目标的提出,各个地区应积极响应国家号召,抓住碳达峰、碳中和带来的新发展机遇,深度调整产业结构,促进产业结构升级和优化,大力开展新能源发电产业项目的建设。对于新能源资源富集地区来说,目前已经呈现出新能源发电产业的集聚,因此在今后的新能源发电产业发展中,这些地区应继续发挥风能、光能等新能源资源优势,强化新能源发电产业的集聚效应,持续为提高绿色经济效率发力。对于尚未实现新能源发电产业集聚的新能源资源次丰富区,应充分利用当地资源禀赋,推动新能源发电产业形成集聚,尽早发挥对当地绿色经济效率的正向作用。对于新能源资源相对较为匮乏的地区来说,应借助其地区经济基础和政策倾斜优势,在原有新能源发电产业建设和专业化集聚的基础上,进一步完善对新能源发电产业的规模管理。②提升新能源资源富集区的新能源电力消纳能力,加强区域间的协调和联动。首先,适当控制某些地区的新能源开发规模,从源头上减少能源生产的浪费。其次,加大新能源用电宣传,以改变大众的消费观念并提升对新能源的接纳程度,进一步推进地区的新能源电力消纳。另外,政府应出台新能源跨区跨省消纳相关的政策,建立区域协调发展新机制,完善交通运输等基础设施,加大跨区新能源发电输送比例,提高能源利用率。③加大新能源发电产业的政策性补贴,推动开展相关的研发工作,促使企业积极参与研发活动,健全激励机制,鼓励新能源发电企业进行技术创新,提高企业核心竞争力,突破新能源技术瓶颈,进而为绿色经济效率的提升提供强大动力。④加速能源结构调整,开拓市场新局面。首先,处理好新能源与传统能源之间的替代关系,持续调整能源结构,努力实现新能源发电产业发展促进实体经济的局面。其次,大力推广新能源发电及新能源产品的使用,使节能减排、低碳生活真正地成为社会共识,以此激发社会需要。同时持续深入市场,逐步扩大市场空间,形成稳定的市场需求。最后,建立完善的市场机制,提高新能源发电产业竞争力,促进新能源发电产业稳中有序地发展。