基于机队视角的中国民航运输低碳发展情景分析

袁志逸, 彭天铎, 任 磊, 欧训民

(1. 清华大学 能源环境经济研究所,北京 100084;2.清华大学 现代管理研究中心,北京 100084;3. 清华-力拓资源能源与可持续发展研究中心,北京 100084;4. 清华大学 气候变化与可持续发展研究院,北京 100084)

作为全球最大碳排放国,中国宣布力争于2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和[1]。交通运输是国家经济发展的重要组成部分,也是碳排放的重要来源,目前约占中国能源相关碳排放的10%,未来仍有较大增长空间。民航作为时效性最强的中远途运输方式,近年来发展迅速,2013—2019年,中国交通部门客运周转量年均增速为5.6%,而同期民航客运周转量年均增速高达12.9%,机队规模增长了63%[2]。民航运输服务需求的快速增长导致其成为中国交通部门中能源消费和碳排放增长最快的子部门,其碳排放在交通部门中的占比从2013年的7.7%增长至2019年的11.6%[2]。在碳中和目标下,中国民航运输亟需加快低碳转型。目前已开始在相关政策规划中对民航关键脱碳技术发展进行系统布局,但由于飞行安全的高标准及飞机技术构造和运输系统的复杂性,民航运输是交通部门中脱碳难度最大的交通方式之一。评估民航运输低碳技术特征和发展趋势,并科学选择实现近零排放的最优低碳发展路径,将对决策者制定政策和行业发展有重要借鉴意义。

周转量法[3-4]和基于距离的测算方法[5-6]为较为通用的2种研究民航运输减排路径的方法。周转量法主要基于客货运周转量、单位周转量能耗强度、燃料含碳因子来测算能源消费量和碳排放。基于距离的测算方法依据燃料类型占比、运输距离和负载率等航线级数据,计算当年航班规划下民航运输的能源消费量和碳排放。民航运输存在多种减排措施,如能效提升、翻新技术、运行管理技术、替代燃料和新一代机身技术等,而以上两种方法相对简单,无法实现对机队层面的关键减排措施和技术的详细分析。

国外学者从机队的更迭和退役视角分析民航运输低碳发展的解决方案,机队规划模型按照机型座位数和设计航程对机队类型进行详细划分,且综合考虑了机队、机场、航司和政府政策之间的相互影响[7-10]。如Schäfer等[8]开发了AIM2015模型,综合考虑城市级别运输需求、代际机型的更迭、低碳技术的发展、飞行成本和收益以及飞机能效进步等,分析全球范围内的民航运输机型和各类低碳技术应用规模。

已有许多研究对中国民航运输未来发展趋势进行分析,但以传统的周转量法的情景分析[11-12]为主,从机队层面的文献还较少,考虑的民航运输低碳减排措施也不够全面,主要涉及自身能效提升和生物质燃料的应用,忽略了如翻新技术、运行管理技术和新一代机身技术等低碳减排技术。开展机队视角的民航能源消费和碳排放研究对中国民航部门转型发展具有新的启示和借鉴,需对低碳民航技术的发展和应用进行更为细致地研究,包括以提升机队滑行、降落等整体运行能效的管理技术,对现有机队进行翻新的节能技术,替代燃料技术,以及新一代航空技术等。

基于此,笔者建立基于机队优化方法的中国民航运输碳排放分析模型(Airline Fleet Carbon Emissions Analysis Model,AFCEAM),在历史机队数据和低碳发展技术详细刻画基础上,分析民航运输实现近零排放目标的最优发展路径;量化氢能飞机、生物质燃料和翻新技术等关键低碳技术在关键时间节点下的应用规模;探究氢能价格等关键影响因素对民航运输发展路径的影响,以期助力民航低碳发展。

1 AFCEAM模型

1.1 模型设计思路

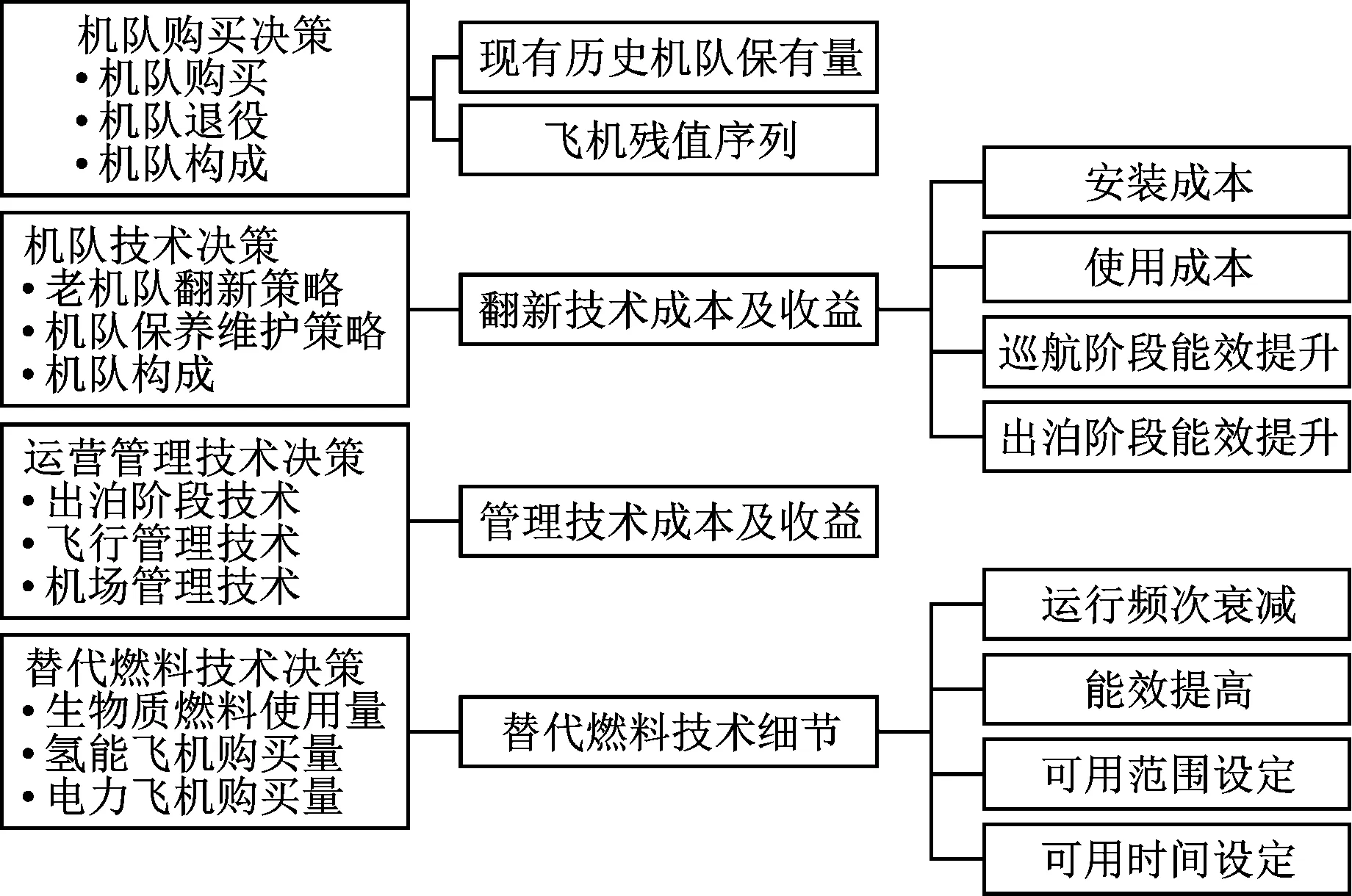

AFCEAM模型由2个相互连接的模块组成,包括机队优化模块和碳排放分析模块。机队优化模块以机队转型成本最小为目标,基于混合整数规划方法设计优化程序,求解一定碳排放约束下机队在购买、退役、翻新、管理和替代燃料应用等方面的最优决策,输出低碳技术应用时间、规模及机队技术构成。机队成本包括机队运行的燃料成本、购置成本和维护成本,涉及的技术决策包括机队翻新技术、运行管理技术、客机自身进步和替代燃料技术等主要航空低碳技术。碳排放分析模块在机队优化模块基础上,测算分析机队碳排放及不同低碳技术的减排贡献。

1.2 机队优化模块

模块的优化决策和处理过程如图1所示。机队运行决策过程主要包括新需求出现时购买飞机的决策、对老龄机队是否采用各类翻新技术来提升能效进行决策、对现有机队是否采用各类运行管理技术进行决策以及对是否购买替代燃料技术飞机进行决策。

图1 机队优化模块决策思路和处理过程Fig.1 Framework of airline fleet optimization module

模块考虑的4类成本分别是购置成本、燃料成本、翻新技术和运行管理技术应用成本以及维护成本。购置成本包括购买新型飞机的成本及主动退役飞机后的残值收益,模块共考虑五类飞机技术,分别是上一代际机型(2015年前生产的机型)、当前代际机型(2020年前后投产并商用的机型)、下一代际机型(2035年后入役的机型)、氢能飞机和电动飞机。燃料成本综合考虑了各类燃料技术飞机所用燃料,并可进一步划分为出泊阶段和巡航阶段燃料成本。翻新技术是指对机龄大于1 a的飞机进行翻新从而提升其能效水平的技术。运行管理技术是指一系列以提升机队整体运行能效水平为目的的运行优化措施。

模块输入包括中国民航机队的各机龄机队保有量、机队能效数据、各类低碳减排技术的成本及收益、飞机燃料价格和民航运输近零排放约束。通过模型优化计算后,能够输出成本最低时各期飞机购买量及退役量、机队保有量及构成、各类低碳航空技术的应用规模等。

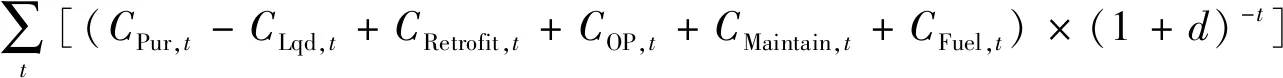

模块优化目标是使得2020—2060年模拟周期内民航机队运行成本最小,计算方法如下:

(1)

式中:C为总体运行成本;t为期数,即年份;CPur,t为t年份机队新购置飞机的成本;CLqd,t为t年份飞机主动退役的残值回收;CRetrofit,t为t年份翻新技术的应用成本;COP,t为t年份运行管理技术的应用成本;CMaintain,t为t年份机队维护成本;CFuel,t为t年份机队燃料成本;d为贴现率。详细模型决策变量设定、约束公式可参见文献[13]。

1.3 碳排放分析模块

碳排放分析模块计算原理如图2所示。民航运输能耗由民航货运、宽体客机、窄体客机和支线客机能耗加总得来。货运能耗采用周转量法,由货运周转量和单位运输量能耗因子计算得到,客运能耗采用保有量法,由不同类型客机的机队数量、单次航班航距、单机飞行频次和能耗强度相乘计算,计算式见式(2)。CO2排放由能耗(主要是航空煤油消费量)和燃料排放因子计算得到。

(2)

式中:E为行业能源消费总量;i为客机类别(包括宽体、窄体和支线客机);r为机队中各燃料技术路线和飞机类型;R为不同燃料技术路线数量;P为机队数量;F为单机执飞频次;I为单机单次飞行能源消费量;A为民航货运完成周转量;EFuel为民航货运能耗强度。

式(2)中各自变量的选择涉及大量技术细节,每个参数的确定涉及复杂的数据调研和分析。如I涉及到起飞和巡航2个阶段:起飞阶段能耗包括飞机滑行、爬升、降落和入位等,由各机型采用发动机的起飞功率和国内机场的平均起飞时间计算;巡航阶段能源消费量与等效座位数、飞行距离和机型设计航程最具相关性。参数设置细节和来源可参考笔者以往研究和技术文档[13]。

图2 碳排放模块计算原理图Fig.2 Framework of airline fleet carbon emission module

2 关键参数设置和情景设计

2.1 减排技术成本和能效

机队翻新技术和运行管理技术的应用成本和能效随着机身宽窄和航线类型差异而呈现一定波动,依据主要航司和机场的实施效果以及数据调研[13],机队翻新技术和运行管理技术相关参数设置如表1所示。两者的能效含义有所差别,翻新技术为巡航能效,运行管理技术为滑行能效。

表1 翻新技术和机场运行管理技术参数Tab.1 Airline fleet refurbishment technology and airport operation management technology parameters

替代燃料技术主要考虑生物质燃料、电力和氢能。不同替代燃料技术引入时间主要参考飞机制造商的研发计划和以往研究[14-15]设定,具体如图3所示。

图3 替代燃料技术引入时间Fig.3 Alternative fuel technology launch time

生物质燃料无需改变飞机结构和地面储运设施,是现阶段民航运输最有可能大规模应用的替代燃料,其成本将随着应用规模的扩大逐步下降,从2020年的2 750美元/t逐步降至2060年的1 250美元/t[16]。电动飞机主要应用于短途支线客机,参考主要飞机制造商的计划和相关研究,考虑到目前的电池技术瓶颈,2035年电动飞机能够成为支线客机的购买选择,购买成本较传统飞机高出20%,其能耗数据参考文献[17]。氢能飞机在2035—2040年后有望成为支线客机和窄体客机机队的购置选择,2041—2045年进入宽体客机机队,由于采用全新的飞机结构,其成本将比传统飞机高31%,其能效参数根据能量等效性参考传统飞机设定。本研究假设氢能飞机2035年可以成为支线客机和窄体客机机队的购置选择,2040年可以成为宽体客机机队的购置选择。制氢价格将随着生产规模的扩大而大幅下降,2030年绿氢终端加注价格将较2020年下降25%,2060年降至10元/kg以内[18-19]。

未来每年入役的新售传统飞机能效可提升1.5%,2035年后入役的下一代机型运行能效平均每年提升0.7%[20]。

仅依靠传统飞机技术很难实现民航运输近零排放。翼身融合、斜拉翼式布局、盒式机翼等飞机自身结构颠覆性改变和桨扇发动机技术等革新性推进系统可能有助于实现民航低碳发展目标。颠覆性飞机技术发展存在较大的不确定性,以搭载桨扇发动机的翼身融合客机为例进行参数设定,假设2035年投入使用,其购置成本较传统飞机增加20%,能效提高40%[17]。

2.2 客货运需求和碳排放约束

模型求解的边界条件包括客货运需求和碳排放量[21],如表2所示。随着居民消费水平的提升,客运航班数量持续增长,货运周转量呈现先增后降的发展趋势,在2050年前后达到峰值。需要说明的是,货运发展趋势综合考虑了未来经济社会发展对航空货运需求和道路、水运等交通方式的发展对航空货运的影响,因此航空货运的碳减排量以其他交通方式的减排潜力作为边界,在这一边界下仅考虑航空货运部门本身。假设各类机型在未来执飞航班的比例与2018年基本一致。2030年碳达峰目标下碳排放峰值需低于1.2亿t,2060年实现近零排放,降至0.25亿t以下。

表2 民航运输需求和碳排放约束Tab.2 Civil aviation transportation requirements and carbon constraint parameters

2.3 民航运输发展情景设计

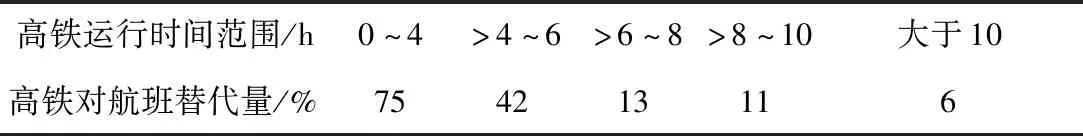

民航运输发展情景设计如表3所示,其中“√”表示该情景考虑应用该技术,“×”表示不予考虑,其中考虑的相关技术应用时间与第2.1节一致。以往研究中将生物质燃料作为航空运输脱碳的主要方式,为便于对比,假设基准情景下替代燃料技术中仅有生物质燃料这1种技术选择,其他情景不受这一约束。考虑到高铁对航空客运的替代效应,在综合减排情景基础上设置高铁替代情景,分析50万人口城市高铁通达后对各航程航班数量的替代影响情况,替代效应参数[13]设置见表4,根据目前高铁发展规划,2035年后高铁网络基本完善,因此2035年之后其对航班的影响将不再考虑。

表3 民航运输低碳发展情景设计Tab.3 Scenario design for low-carbon development of civil aviation transportation

表4 高铁对民航运输航班的替代效应Tab.4 Substitution effect of high-speed rail on civil aviation flights

3 结果与分析

3.1 客机机队构成

如图4所示,随着居民出行需求的提升,各类型客机机队规模持续扩大。基准情景下,2060年,窄体、宽体和支线客机机队数量分别为8 041架、1 060架和541架,较2020年分别增长1.7倍、1.6倍和2.0倍;窄体客机仍然是客运主力,2060年其在机队中的占比超过80%,支线客机占比从2020年的5.2%提升至2060年的37.3%。综合减排情景和颠覆性技术情景下机队规模、结构与基准情景接近,而高铁替代情景由于考虑了高铁开通对航空客运的替代,因此机队规模整体较低。

受机队类型差异及成本、技术成熟度的影响,不同减排技术的应用时间和规模有所差异。综合减排情景下,各机队2020—2035年间仍以上一代际机型为主;2036—2045年间,上一代际机型逐渐退出机队服役,当前代际机型成为主力,且下一代际机型、电动飞机和氢能飞机逐步投用;2045年以后,下一代际机型占据主导,氢能和电动飞机比例次之,当代机型逐步退出。支线客机机队中,只有在氢价足够低的情况下氢能飞机才会成为支线客机机队的购买选择,其减排选择以更具经济性的电动飞机为主,配以少量氢能飞机作为辅助。

(a) 综合减排情景

颠覆性技术不存在额外固定投资且购机成本较低,机队倾向于选用颠覆性结构的燃油飞机实现减排目标,可明显降低机队对电力、氢能等高成本新兴替代燃料技术的依赖。颠覆性技术情景下,氢能飞机总购买量大幅下降,窄体和宽体客机机队累计购买量分别小于100架和35架,远低于综合减排情景,支线客机机队将不再购买电动飞机和氢能飞机;2060年,采用颠覆性技术的燃油飞机成为机队的绝对主力,窄体、宽体和支线客机在机队中占比分别为77.5%、86.2%和89.4%。

高铁对航空客运的需求替代明显,会降低机队规模并影响主要减排技术的渗透速度和比例。高铁替代情景下,2060年,窄体、宽体和支线客机机队规模较综合减排情景分别降低16.6%、11.8%和25.5%。由于需求下降,采用机队更替措施促进减排的经济性较差,机队将更倾向于使用传统燃料飞机配合生物质燃料应用实现近零排放,电动飞机、氢能飞机购买量较综合减排情景明显下降,入役时间普遍延迟5 a左右。

3.2 客运和货运机队碳排放

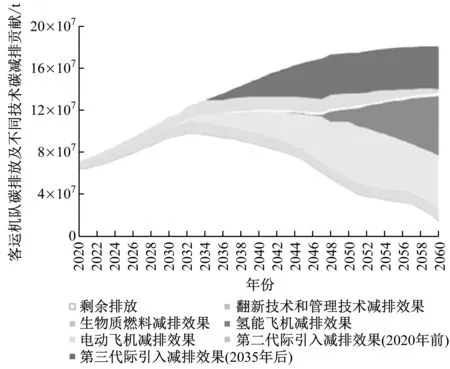

基准情景下,客机机队低碳转型仅依赖生物质燃料,这将大大增加生物质燃料需求,2035年、2050年和2060年的生物质燃料需求分别增至1 216.5万t、4 268.2万t和5 492.6万t,对应减碳0.37亿t、1.3亿t和1.7亿t。其他3个情景下,客机机队碳排放及不同技术的碳减排贡献如图5所示。图中区域上限为不采取任何减排措施时民航客运碳排放情况,区域下限为该情景下多重措施作用后的实际剩余碳排放,各颜色区域为各类措施的减排贡献。由图5可知,如不采取碳减排措施,机队碳排放将持续提升,2060年将超过1.8亿t;多种低碳技术协同作用推动民航客运碳排放在2035年前达峰,2060年降至不足0.2亿t。

翻新技术、运行管理技术为短期主要减排措施。不同情景下,2030年前两者减排贡献在总减排量中的占比保持在50%以上,每年可贡献约1 000万t减排量。

(a) 综合减排情景

生物质燃料、下一代际机型和氢能飞机是中长期主要的减排措施。综合减排情景下,2060年以后,氢能飞机、下一代际机型和生物质燃料的减排量分别增至5 767万t、4 043万t和5 067万t,合计占比超过90%,翻新技术和运行管理技术占比不到10%。由于电动飞机的数量较少且承担的运输量较小,电动飞机减排贡献相对较小。

颠覆性技术的出现压缩了替代燃料飞机技术的需求,2060年,氢能飞机减排贡献仅326.7万t,较综合减排情景下降了93.6%。颠覆性技术的引入带动了生物质燃料应用规模,因此生物质燃料减排贡献有所提高,即传统飞机技术革新需与生物质燃料推广应用相配合才能达到最优效果。2060年,翻新技术和运行管理技术、生物质燃料、氢能飞机和颠覆性飞机技术在总减排量中的贡献比例分别为7.1%、42.1%、2.0%和46.3%。

高铁的引入使得替代燃料技术引入时间向后推迟,2060年前减排贡献以下一代际机型和生物质燃料为主,两者在总减排量中的贡献占比分别为34.6%和29.1%。

对于民航货运,由于缺乏飞机技术和飞行数据,无法通过刻画机队特征进行分析,故采用周转量法进行测算,替代燃料技术仅考虑生物质燃料。结果显示,民航货运碳排放量2040年左右达到峰值2 000万t,2060年降至不足900万t,2040—2060年年均下降4.0%。

3.3 客机机队减排成本

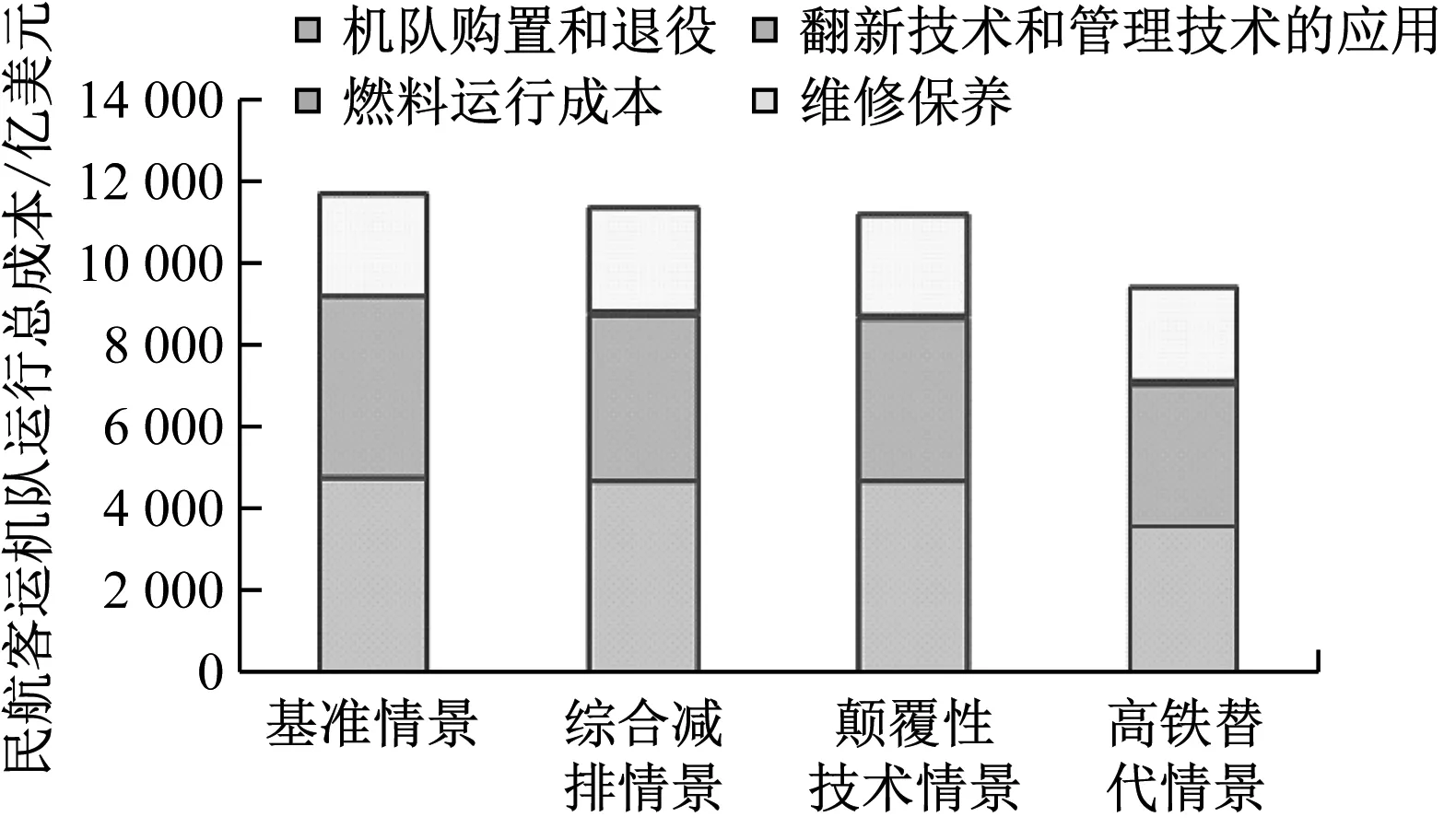

图6给出了不同情景下中国民航客机机队总运行成本。从图6可以看出,与基准情景相比,其他情景的总运行成本有不同程度降低。

图6 不同情景下中国民航客机机队总运行成本Fig.6 Operating cost of China's aviation passenger aircraft fleet under different scenarios

综合减排情景下,通过应用翻新技术和替代燃料技术,燃料运行成本明显下降,机队更新提速也提升了主动退役的残值回收,降低了机队购置和退役成本,总体运行成本比基准情景减少2.9%。颠覆性技术情景下,机队运行成本与综合减排情景相比进一步减少1.7%,颠覆性结构飞机的投用使得购置和退役成本稍有增加,燃料运行成本则相对下降。高铁替代情景下,由于需求相应减少,机队运行总成本明显下降,各类成本与综合减排情景相比均下降10%~20%。机队购置和退役成本中窄体客机占比最高,各情景下都达到70%。

2020—2060年间,基准情景、综合减排情景和颠覆性技术情景均累计减少碳排放30.3亿t,高铁替代情景实现减排21.3亿t。考虑新机型能效提升的前提下,4种情景下的减排总成本分别为3 069.5亿美元、2 735.0亿美元、2 541.6亿美元和779.1亿美元,折合每吨101.3、90.3美元、83.9美元和94.2美元,综合减排情景下每吨CO2减排成本较基准情景降低10.9%,颠覆性情景较综合减排情景可进一步下降7.1%。尽管高铁替代情景需求较小使得总减排成本更低,但由于没有利用氢能飞机后期的经济性,其碳排放强度下降成本高于综合减排情景。

3.4 敏感性分析

氢价的变化趋势、替代燃料技术的发展速度和传统燃料飞机的能效提升幅度对客机机队决策影响较大。模型以高铁替代情景为基准,进一步对氢价、氢能飞机引入时间和下一代际机型能效提升比例等关键参数进行差异化设置,通过分析参数敏感性来探讨不同因素对客机机队减排成本和氢能机队入役规模的影响。

(1) 氢价。设定H1、H2 2种液氢价格,二者与原液氢价格相比降幅较大,2060年分别降至7元/kg和5元/kg。结果显示,更低的氢价使得机队更倾向于购买氢能飞机作为减排选择,氢能飞机引入时间会提前至2045年前;氢能飞机累计购买量将大幅提高,2060年,H1和H2的氢能飞机规模较基准高铁替代情景分别增加1.6倍和1.8倍;机队整体成本有所下降,2060年,H1和H2的总成本较基准高铁替代情景分别下降2.4%和3.5%。氢价下降能够降低减排成本,但对制氢规模和氢能飞机技术发展的协调性要求更高。

(2) 氢能飞机引入时间。在高铁替代情景中,设定氢能飞机入役时间延后到2050年。结果显示,机队更迭时间更短、时段更集中、规模更大,在2050年后的累计客机主动退役量增加11.2%,2060年氢能飞机入役规模增加5.4%;由于为实现2050—2060年十年间的短期减排目标而大量购置氢能飞机,抬高了总购置成本,液氢价格降低后的经济性优势将无法兑现,机队整体减排成本提升2.3%。

(3) 下一代机型能效水平。设定E0、E1、E2、E3 4种情形下,分别代表下一代机型能效与当前代际机型相比能效分别提升15%、20%、25%和30%。结果显示,机队自身的能效革新将减小机队低碳发展对氢能飞机的依赖,下一代客机机型能效较当前代际机型提升超过30%时,最优转型选择是引入下一代际机型和采用生物质燃料,与E1相比,E2、E3情形的氢能飞机累计购买量分别减少了71.2%和99.0%;当下一代际客机机型能效提升不及预期时,氢能飞机将可能更早入役,到2060年累计购买量提高18.0%,但由于2035—2050年间氢价下降幅度不足,氢能飞机还未具备足够的经济性优势,整体减排成本会有所上升,E0情形下减排成本比E1情形增加5.9%,给氢能飞机成熟运用和基础设施建设带来更大压力。

4 结 论

(1) 综合运用各类低碳技术情况下,民航运输实现近零排放目标的路径成本最低,综合减排情景下,每吨CO2的减排成本为90.3美元,较基准情景低10.9%。若出现颠覆性技术,机队减排成本将进一步降低7.1%,因此传统飞机自身技术进步成为最经济的减排措施。此外,高铁的引入将减轻民航发展替代燃料的压力,生物质燃料和氢能飞机引入时间较综合情景向后推迟5 a左右,替代燃料发展对碳减排的贡献率降低。

(2) 未来氢价走势会显著影响机队减排成本,若氢价能在2060年降低至7元/kg或5元/kg,氢能飞机机队规模将在2060年分别增加1.6倍或1.8倍,机队减排总成本将因此下降2.4%或3.5%。

(3) 氢能飞机入役时间的推迟将延缓兑现氢能飞机在民航运输发展后期的经济性优势,同时可能造成发展后期每年新购氢能飞机数量增加,氢能飞机入役更密集,增大了机队替代压力。

(4) 民航运输深度脱碳需综合施策。加快发展高铁,促进民航运输向更具优势的运输区间转移。短期内,注重翻新技术和运行管理技术应用,逐步提高生物质燃料应用规模;长期来看,需发挥氢价降低后氢能飞机的经济性优势。同时,应加强科技创新,支持相关前沿性、颠覆性技术的研发。

致谢:感谢清华大学-中国长江三峡集团有限公司气候变化治理机制与绿色低碳转型战略联合研究中心对本研究的支持。